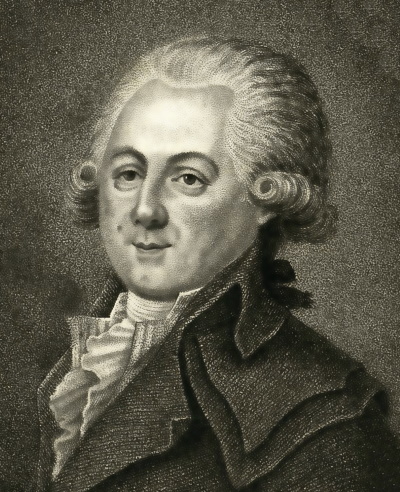

Natalie (Louis-Sébastien MERCIER)

Drame en quatre actes.

Représenté pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre de la salle Favart, le 27 novembre 1787.

Personnages

DE CLUMAR, ancien capitaine de vaisseau

DE FONDMAIRE, retiré du service

AGATHE, jeune demoiselle

NATALIE

VERBERIE, homme attaché à de Fondmaire

CHRISTINE, nourrice d’Agathe

DOMESTIQUES

La Scène est dans une maison de campagne, à quinze lieues de Paris.

ACTE I

Scène première

DE CLUMAR, CHRISTINE

DE CLUMAR.

Ferme la porte, Christine ; que personne ne nous interrompe.

CHRISTINE, va fermer la porte.

La voilà fermée, Monsieur ; vous pouvez parler.

DE CLUMAR.

Parlons bas... il y a longtemps que tu ne m’as rendu compte de ma chère Agathe.

CHRISTINE.

Monsieur, elle est toujours bonne, affable, complaisante, et chaque jour plus aimable, elle est tous les jours plus aimée.

DE CLUMAR.

Je fais cela aussi bien que toi... mais c’est toute autre chose que je te demande... tu ne me dis point de quel œil elle regarde Monsieur de Fondmaire.

CHRISTINE.

Monsieur de Fondmaire ?...

DE CLUMAR.

Oui, Monsieur de Fondmaire... il est venu s’établir ici presque contre mon gré ; mais dans la suite, j’en ai été très charmé... c’est un fort honnête homme.

CHRISTINE.

Oh ! oui... plein d’égards et de respect pour Mademoiselle.

DE CLUMAR.

Et d’amour, n’est-il pas vrai ?

CHRISTINE.

Je le crois, à ne point vous mentir... mais c’est un amour qui ne ressemble point à un autre.

DE CLUMAR.

Comment ?

CHRISTINE.

Tenez ; il aime Agathe à peu près comme vous l’aimez.

DE CLUMAR.

Que dis-tu ? Lui, l’aimer comme moi !... non, non ; tout amant qu’il peut être, ma tendresse est au-dessus de la sienne, au-dessus de tout... mais t’aperçois-tu qu’Agathe réponde un peu à ses soins ?

CHRISTINE.

Elle a pour lui de l’estime... elle l’écoute parler avec un intérêt assez vif. Elle chérit sa conversation, et parle souvent de ses vertus ; mais je ne crois point, malgré cela, qu’elle ait pour lui de ce qu’on appelle de l’amour.

DE CLUMAR.

Et sur quoi as-tu remarqué ce que tu me dis ?

CHRISTINE.

C’est que dans les divers amusements que la gaieté générale autorise, elle est un peu familière avec lui.

DE CLUMAR.

Eh bien ! cela prouverait, au contraire...

CHRISTINE, secouant la tête.

Non... je me souviens que, lorsque l’on aime, on est timide et réservée. Elle a trop de confiance pour nourrir le germe de quelque faiblesse.

DE CLUMAR, avec joie.

Bon, ma chère Christine ; je suis content. Je redoutais le cœur d’Agathe. L’amour a causé tant de malheurs à ma triste famille ! Prends garde que dans vos entretiens rien ne t’échappe. Tu possèdes le secret de sa naissance ; ce secret m’est plus cher que la vie. Ne le trahis point, et mes bienfaits...

CHRISTINE.

Vous m’en avez comblée. Je bénis le jour où l’on m’apporta cette enfant... mais quand elle me parle de sa mère, j’ai peine à ne me point troubler.

DE CLUMAR.

Garde-toi de te démentir... tu ne blesses point la vérité. Ma fille infortunée n’est plus, sans doute... Eh ! dis-moi, si ma femme n’avait pas adopté cette enfant, si elle ne l’avait pas substituée au dernier fruit de notre mariage, que le ciel venait de nous enlever, tu le vois, aujourd’hui seule et comme dans un désert, où serait l’espoir de ma postérité ? Je finirais tristement ma vie, et mon Agathe, pourvue des plus rares, des plus excellentes qualités, sans nom, sans rang, orpheline, livrée à l’opprobre, se verrait séparée de la société. On a la cruauté d’humilier une enfant inconnue : mais, sous le nom de ma fille, elle est à l’abri de ce dédain injuste. Elle me tient lieu de sa mère que j’aimais tant. Ce rejeton chéri me rappelle à chaque instant dans mon cœur, et sans lui, Christine, sans lui, je serais mort de douleur, il y a longtemps.

CHRISTINE.

Je vous avouerai cependant que je sens quelquefois des remords. Je me reproche de leur avoir annoncé cette mort qui est fausse ; car, enfin, c’était leur enfant. Ils me l’avaient confiée. Ce jeune homme...

DE CLUMAR.

Va, Christine, n’aie point de remords... il ne méritait pas d’être père. Le lâche n’a pas conduit ma fille au pied des autels. Il eût abandonné cette enfant, il l’eût laissée périr... et le barbare n’a-t-il pas délaissé la mère ? Va, le libertin n’est qu’un homme cruel.

CHRISTINE.

Qui l’eût dit, aux témoignages de sa tendresse ?

DE CLUMAR.

J’arrivai trop tard pour le punir... hélas ! ma fille était la beauté, la candeur, l’innocence même. Elle n’était pas dans un âge à connaître et à fuir le danger. Victime crédule et malheureuse, elle n’a vu le précipice qu’en y tombant.

CHRISTINE.

Il me semble encore le voir baignant de larmes les mains de votre fille. Il l’appelait son épouse. Elle tenait son enfant. Il les pressait toutes deux dans ses bras. Cette mère tendre lui souriait tristement, et répétait toujours avec amertume que le souvenir d’un père et celui d’une mère troublent seules toute sa joie !

DE CLUMAR.

Arrête, Christine, arrête ; ménage ce cœur ; il est assez déchiré... Quoi ! s’il était possible de rencontrer, tu ne pourrais le reconnaître ?

CHRISTINE.

Non, Monsieur ; je ne l’ai vu qu’un instant, le soir, à la lueur d’une lampe, et dans un désordre extrême.

DE CLUMAR.

Le perfide ! il ne l’aimait pas ; il l’a dérobée à toutes mes recherches. S’il l’eût aimée, il serait venu porter à mes pieds son repentir et ses larmes... Je lui aurais pardonné... Ah ! je ne veux plus penser à lui.

CHRISTINE.

Mais notre prompt départ pour l’Amérique...

DE CLUMAR.

Aura satisfait ses intentions coupables... Suborneur et riche, il l’aura confondue parmi... ah ! je frémis. Abandonné à de stériles regrets, je la vois toujours errante et malheureuse, et ne songeant plus même qu’elle a un père qui gémit loin d’elle.

CHRISTINE.

Vous avez un objet de consolation dans Agathe. Depuis dix-sept années que vous lui prodiguez des bontés de père, vous en avez bien mérité le nom.

DE CLUMAR.

Qui pourrait me le disputer ? Mes droits sont entiers... Elle m’appartient... je l’aurai élevée, je l’aurai sauvée de la honte. Elle n’aura point à rougir. Je lui transmettrai mon nom et ma fortune... Vous le voyez, Christine ; le ciel a béni notre projet. Je suis heureux par Agathe, comme elle l’est par moi.

CHRISTINE.

Et vous pensez sûrement à l’établir bientôt ?

DE CLUMAR.

Il est de mon devoir de lui assurer un fort fortune... quoi qu’il en soit, veillez toujours à ce qu’aucun mot imprudemment placé ne donne l’apparence de la plus légère contradiction... Vous connaissez le fond de mon cœur ; mes intentions sont droites.

Avec sentiment.

Ne m’ôte pas le doux nom de père, et ne fais point à la fois deux infortunés.

CHRISTINE.

Ce secret mourra avec moi... je vous l’ai juré, je renouvelle ici mon serment.

DE CLUMAR.

Va, et laisse-moi.

Scène II

DE CLUMAR, seul

Dans mes premiers transports, j’aurai trop donné à l’indignation... je leur ai peut-être ôté la voie qui pourrait les ramener à moi... Ah ! pourquoi ne sont-ils pas venus tomber entre mes bras... mais il faudrait peut-être que je fusse dans leur cœur pour les juger... ai-je pu aussi abandonner ma fille ? J’ai couru les mers, tandis que ma place était auprès d’elle... Fortune ! tu m’as comblé de tes faveurs : mais j’ai perdu le seul trésor dont mon cœur était véritablement jaloux. Fortune ! toutes tes faveurs sont vaines... ah ! qui pourra payer les douleurs que cet homme barbare m’a fait souffrir ?...

Scène III

DE CLUMAR, DE FONDMAIRE

DE FONDMAIRE.

Eh bien, cher papa, avez-vous fait enfin toutes vos réflexions ?

DE CLUMAR.

Vous êtes aussi pressant qu’aimable... vous mettez dans vos discours une vérité sans apprêt... pardonnez à mon âge ; c’est celui où l’on agit avec une sagesse lente. Elle ne s’accorde pas toujours avec la vivacité d’un jeune homme.

DE FONDMAIRE.

Pourquoi ne pas dire d’un amant ?

DE CLUMAR.

Ce mot me coûte à prononcer. Le nom est commun ; mais ceux qui en sont dignes sont bien rares.

DE FONDMAIRE.

Vous devez me connaître. Je me suis montré tout entier à vos regards ; vous vous êtes informé de ma famille, de ma conduite, de mon bien...

DE CLUMAR.

Je n’ai rien à dire là-dessus ; mais Agathe... elle est bien jeune.

DE FONDMAIRE.

Ce n’est point là un obstacle.

DE CLUMAR, avec intimité.

Écoutez... Je ne fais point de dissimulation avec vous. Je vais vous parler franchement. Apprenez que je vous adopte... dès qu’elle vous aura nommé, tout sera conclu... Mais il faut aussi qu’elle vous nomme...

DE FONDMAIRE.

Je n’en demande pas davantage.

DE CLUMAR.

C’est que je crois que vous ferez son bonheur, au moins ?

DE FONDMAIRE.

Si je le ferai !

DE CLUMAR.

Vous l’aimerez bien, ma chère Agathe ? vous l’aimerez bien ?... Vous me le promettez, dites ?...

DE FONDMAIRE.

En douteriez-vous ?

DE CLUMAR.

Aimez-la pour l’amour de moi... si vous saviez... j’ai eu tant de plaisir à la voir croître sous mes yeux ! elle est douce, gaie, naïve, caressante.

En soupirant d’un ton un peu chagrin

Vous allez me l’enlever.

DE FONDMAIRE.

Nous vivrons toujours sous vos yeux.

DE CLUMAR.

Ah ! bon... bon... répétez-le moi et tenez-moi surtout parole. Vous êtes donc là, sincèrement épris de ses charmes ?

DE FONDMAIRE.

De ses charmes ! Sans doute, eh ! qui ne le serait pas ? Mais vous pouvez ajouter, de ses vertus. Mon amour n’est pas celui qu’enfante le désir. À dix-huit ans elle a (vous en conviendrez) cette raison que l’on ne possède pas toujours à trente. J’adore la douceur de son caractère, la beauté et la noblesse de son âme.

DE CLUMAR.

Tenez, quoique son père, j’unirai volontiers mon éloge au vôtre... si le ciel me retirait ce don qu’il m’a fait en sa clémence, je ne tiendrais plus à rien sur la terre, et j’aimerais autant mourir...

Le regardant fixement.

Mais répondez-moi ; vous m’avez enfoncé, je crois...

DE FONDMAIRE, souriant.

Comment donc ?

DE CLUMAR.

En me faisant conclure le bail de ce nouveau corps de logis. C’était une bonne petite famille que je voulais et non voisinage de garçons. Je vous l’avouerai, je ne me souciais pas trop de vous louer. Vous m’avez endormi avec l’histoire de vos tantes, pour lesquelles ce logement était convenable, et que je n’ai point encore vu paraître... Tout cela était rusé d’amant ; convenez, convenez...

DE FONDMAIRE.

Il est entré quelques ornements ; mais j’attends effectivement une de mes tantes ; et vous pardonnerez...

DE CLUMAR.

J’ai eu beau vous tenir un prix extravagant ; tout cela s’est signé et je ne sais comment.

DE FONDMAIRE.

Vous signerez encore, je l’espère...

DE CLUMAR, en lui tendant la main.

De tout mon cœur, car je crois bien n’avoir jamais à me repentir de mon choix.

DE FONDMAIRE, s’inclinant.

Vous trouverez en moi un fils tendre et respectueux ;

D’un ton moins sérieux.

et, si je ne me trompe, vous verrez réaliser sous vos yeux la bonne petite famille que vous désiriez tant.

DE CLUMAR.

Mon ami, mon cher ami... Cependant... si vous pouviez différer.

DE FONDMAIRE.

Que dites-vous ? Depuis quatre mois je me suis fait les plus violents efforts... quatre mois sont bien longs, quand on aspire à la possession de ce que l’on aime.

DE CLUMAR.

Oh ! la décence ordonnait au moins ce temps.

DE FONDMAIRE.

D’accord, mais aussi c’en est assez... le séjour de Paris m’est devenu insupportable. Ses plaisirs ne sont plus à mes yeux que des folies insipides. J’ai soulagé l’exil que vous m’aviez d’abord imposé par de fréquents voyages, et chaque fois je remportais avec moi une impression plus profonde de ses vertus. Enfin, ne pouvant plus la quitter, je suis venu habiter le bâtiment que vous m’avez loué, résolu d’y mourir de chagrin, si je ne peux y vivre le plus fortuné des hommes.

DE CLUMAR.

Vous me rappelez bien ce temps où je pressais avec tant de chaleur le seul joug que mon cœur ait volontairement porté. La félicité de quelques instants semblait alors devoir s’étendre sur toute ma vie. Que j’étais loin d’apercevoir le fil des événements qui m’attendaient ! J’ai passé trente années à disputer la fortune au milieu des mers. Je travaillais pour le bonheur d’une épouse adorée... Aurais-je cru dans ce temps, venir un jour, sans elle, reposer ma vieillesse dans ces environs ?... ô fatalité... mais silence, mon cœur, silence ! n’ai-je point fait vœu de ne plus y penser.

DE FONDMAIRE.

Ne cachez point des regrets qui font l’éloge de votre sensibilité. Il y a longtemps que vous avez fait cette perte ?

DE CLUMAR.

On appelle longtemps ce qui me semble hier. Ce sont ces jours de fêtes qui me paraissent des jours reculés. Pourquoi celui de la douleur me poursuit-il sans cesse ?

DE FONDMAIRE.

Vous aviez une autre fille, dit-on, et dans le même temps vous l’avez perdue ?...

DE CLUMAR troublé.

Perdue !... Oui, Monsieur... oui je l’ai perdue... mais faites-moi grâce. Je ne parle jamais de cela : il est des plaies qu’on ne peut ni guérir, ni toucher... Voici mon Agathe... Vous voulez une décision, j’y consens... elle embellit chaque jour !... Elle se met bien, voyez !... avec quelles grâces simples... c’est toujours elle en tout.

Scène IV

DE CLUMAR, AGATHE, DE FONDMAIRE

Agathe est dans le fond du théâtre.

DE CLUMAR.

Approche, ma chère enfant, approche... embrasse-moi,

Agathe embrasse son père.

mets-toi là ;

Il la fait asseoir. Ils s’asseyent ensuite.

Nous avons besoin de converser tous trois sur un sujet que nous ne pourrons jamais résoudre sans toi.

AGATHE.

Mon cher papa, me voilà toute disposée à vous écouter.

DE CLUMAR.

Ma fille ! je connais ton caractère. Il est loin du mensonge de ces coquettes qui s’étudient à prolonger l’esclavage de ceux qui doivent devenir leurs époux... Voici un galant homme, pour qui je me suis aperçu que tu avais déjà de l’estime... il demande ta main. En te choisissant pour remplir des devoirs aussi essentiels que ceux de femme, il te marque une confiance qui honore ton âge... vois si la tienne peut y répondre.

DE FONDMAIRE, se levant avec un certain trouble et se penchant avec respect.

Mademoiselle, le sentiment se devine beaucoup mieux qu’il ne s’exprime ; mon cœur flotte entre la crainte et l’espoir, et dût-il être cruellement détrompé, il faut qu’il se déclare. Tous mes pas n’ont eu pour objet que de me rapprocher de vous ; mais je ne me contente plus du bonheur de vous voir. L’idée que je me suis faite de la plus douce union... dites un mot et je vois tout en beau dans la vie. Ce sentiment que vous avez fait naître, vivra autant que moi. Vous pourrez le faire taire, mais jamais l’effacer.

AGATHE, après un court silence.

Monsieur, votre choix aurait de quoi me donner de l’orgueil ! Je vous remercie des sentiments que vous avez pour moi : je ne les vois pas d’un œil indifférent...

DE FONDMAIRE, avec transport.

Ah ! que vous me ravissez !...

AGATHE, avec une douceur sereine.

Écoutez-moi, Monsieur... plus le consentement d’un père vous autorise, plus je dois me garder de moi-même et ne rien laisser achever qui ne se rapporte au bien de chacun en particulier ; j’ai pour vous la plus sincère estime, et, si j’ose le dire, l’amitié la plus vraie ; mais je me vois obligée en même temps de vous déclarer que je me suis décidée à ne jamais prendre d’époux.

Montrant son père.

Voilà celui à qui je voue tous les instants de ma vie. Ils lui seront entièrement consacrés. Pourront-ils jamais m’acquitter de tout ce que je lui dois.

Se penchant vers son père, avec tendresse et respect.

Non, mon père, non, je ne vous quitterai pas au moment où je puis vous servir et consoler votre solitude. J’espère par mes soins en adoucir tous les ennuis. C’est à présent que je puis vous être utile : vous me verrez constamment occupée de ce fortuné devoir. Vous avez passé une partie de votre vie à m’élever ; vous-même avez pris soin de mon enfance, mon éducation est votre ouvrage et j’irais aujourd’hui vous abandonner !

DE FONDMAIRE, avec une certaine vivacité.

Eh, Mademoiselle ! qui parle d’abandonner ce bon père ? Ne puis-je partager avec vous ce devoir dont votre belle âme s’occupe ; en associant mon sort au vôtre, je suis loin de vouloir déranger le plan de votre vie, elle sera la leçon de la mienne. Gardez-vous d’appréhender que nos liens puissent attiédir des sentiments aussi légitimes, et depuis quand les plus saints nœuds détruisent-ils d’autres vertus ?... ah ! si vous n’avez point d’autres obstacles, j’espère bien de les vaincre.

AGATHE.

Monsieur, une fatale expérience prouve que l’attachement à un époux détourne facilement de celui qu’on avait pour ses parents les plus chers ; trop d’exemples inattendus justifient mes craintes, et je dois me garantir...

DE CLUMAR, d’un ton pénétré.

Mon enfant, penses-tu que je te laisserai consommer un tel sacrifice ? Non, chaque âge doit remplir sa destination, et nous ferions tous deux un crime de nous en écarter : j’élevai ton enfance, ce soin me fut cher ; aujourd’hui, tes nobles sentiments me récompensent de tout ce que j’ai fait... mais quand tu devrais m’oublier, ma fille, je te le dis, il faut remplir le vœu de la société...

AGATHE, extrêmement peinée.

Moi, vous oublier !

DE CLUMAR.

Non, tu ne m’oublieras point, j’ai mal dit : je connais ton cœur : mais, réponds-moi ; dois-tu, à ton âge, consommer tes plus beaux jours à garder tristement ma languissante vieillesse ?... Et si ton cœur te dit : voilà l’époux que le ciel me destine ; consens à être heureuse ; ma main te conduira au pied de l’autel, pour y cimenter ton bonheur ; tu fais qu’il fut dans tous les temps l’objet de mon plus cher désir...

AGATHE, parlant des yeux.

Mon père !

DE FONDMAIRE.

Mademoiselle, ne me regardez donc point comme un usurpateur, qui cherche à vous enlever du sein d’un père adoré. Il deviendra le mien : je vous le jure ; mon cœur sera dans tous les temps l’émule du vôtre... mais j’oublie peut-être que je ne suis pas celui pour qui se décide votre choix ; et que je dois alors renfermer le penchant qui va faire le tourment de ma vie...

Silence d’Agathe.

DE CLUMAR.

Tenez, Monsieur... il faut présentement la laisser à elle-même... sans vous flatter de trop d’espoir, vous pouvez cependant...

AGATHE, à demi-voix.

Mon père, qu’allez-vous dire ?

DE CLUMAR, d’un ton de reproche, mais adouci.

Ma fille !

AGATHE, les yeux baissés.

Puisque mon père exige une décision, et que je me dois toute entière à une volonté que je respecte, permettez, Monsieur...

Elle regarde son père comme pour recevoir son ordre. À Fondmaire.

Je ne serai pas longtemps à vous donner une réponse ; demain, à pareille heure, j’exposerai sans détour mon dernier sentiment, qui ne se démentira plus...

DE FONDMAIRE, s’inclinant.

J’attendrai dans un silence respectueux, Mademoiselle : j’attendrai la destinée de ma vie.

DE CLUMAR, à sa fille.

Ma chère enfant... oui, oui, je t’entends bien... va faire un tour de jardin, je t’y retrouverai tout à l’heure... nous causerons ensemble...

La buissonnière front.

Adieu, mon cher cœur.

Agathe sort. À Fondmaire.

Elle s’est émue !... c’est un moment bien délicat pour une jeune fille, vous en conviendrez... allons, allons, elle fera à vous : tout me le dit.

Scène V

DE CLUMAR, DE FONDMAIRE, VERBERIE

DE CLUMAR, avec exclamation.

Eh ! Voilà Verberie ! Eh bien, eh bien, mon cher ami, quelles nouvelles de Paris ?

VERBERIE.

Ma foi, Monsieur, on commence, en vérité, à y être plus content que jamais. Depuis la Saint-Martin, c’est tout autre ; on dirait que ce n’est plus le même peuple. Les affaires reprennent un bon tour, tout change en bien, et l’espérance, c’est tout dire, est dans tous les cœurs... c’est un train de voitures ; mais il arrive aussi parfois des accidents...

DE CLUMAR.

Eh ! quels accidents ?

VERBERIE.

Ma pauvre femme, Monsieur, hier à sept heures du soir.

DE CLUMAR.

Ta femme ?... eh bien ?

VERBERIE.

Elle a failli être écrasée par un carrosse qui volait au ballet de l’Opéra...

DE FONDMAIRE, vivement.

Est-elle blessée ?

VERBERIE.

Non, Dieu merci ; on l’a retirée à temps.

DE CLUMAR.

Je respire... En vérité, j’aimerais mieux doubler trois fois le Cap de Bonne Espérance que de me promener à pied en cette capitale. Dans le labyrinthe fangeux de tant de rues étranglées qui se croisent, l’on risque sa vie à chaque détour.

DE FONDMAIRE.

Je renonce de grand cœur à cette ville turbulente ; je préfère dans ce séjour tranquille y passer mes jours avec le seul objet qui me touche !

DE CLUMAR.

Il ne tiendra pas à moi, mon ami, soyez-en persuadé. Adieu, je vous laisse et vais la retrouver...

Scène VI

DE FONDMAIRE, VERBERIE

DE FONDMAIRE.

Eh bien ! dis-moi, tu la quittes...

VERBERIE, d’un ton fort triste.

Qui, Monsieur ?

DE FONDMAIRE.

Dans quel état l’as-tu laissée ?

VERBERIE.

Dans l’abattement, dans la douleur... changée, très changée.

DE FONDMAIRE.

Je lui avais écrit cependant...

VERBERIE.

Ah ! ne lui écrivez plus ; quand elle reçoit à présent une lettre de vous, elle tremble de l’ouvrir... après l’avoir lue, elle demeure immobile : elle renvoie tout son monde ; nous entendons ses gémissements. Elle reste enfermée plusieurs heures et lorsqu’elle appelle enfin, sa faiblesse est si grande qu’on est obligé de la porter au lit...

DE FONDMAIRE.

Mon pauvre Verberie, je la plains.

VERBERIE.

Cette femme vous aime bien, Monsieur.

DE FONDMAIRE.

Je le sais.

VERBERIE.

Si cela continue...

Il s’arrête.

DE FONDMAIRE.

Eh bien ?

VERBERIE, en sanglotant.

Vous la ferez mourir.

DE FONDMAIRE,

Paix... As-tu quelque chose pour moi ?

VERBERIE.

J’ai une Lettre...

DE FONDMAIRE.

Donne.

VERBERIE.

La voici, elle l’a écrite sous mes yeux :

Il se détourne pour pleurer.

ah ! si vous saviez...

DE FONDMAIRE, avec un mouvement pour la serrer sans la lire.

Lirai-je ?... je ferais mieux... mais non, c’est bien le moins que je supporte sa douleur !

Il ouvre la lettre et après l’avoir lue, il la froisse entre ses mains.

Elle me déchire le cœur... quel combat !... Mais le sort en est jeté... chacun de nous de son côté doit le suivre... malheureux que je suis !

À Verberie.

Va, laisse-moi seul.

VERBERIE.

Mon cher maître...

DE FONDMAIRE.

Que veux-tu dire ?

VERBERIE.

Si j’osais... ah ! mon cher maître ; si vous permettiez à un serviteur fidèle de ne point vous déguiser ce qu’il pense... vous m’avez donné quelquefois cette liberté, et dans ce moment-ci je suis trop ému pour pouvoir garder le silence.

DE FONDMAIRE.

Eh bien ! que dirais-tu ? parle, Verberie, parle, je te le permets.

VERBERIE,

Vous êtes bon, juste, humain... comment faites-vous répandre tant de larmes ? Comment y demeurez-vous insensible ? Il y a dix années que je suis entré à votre service ; mon attachement obtint votre confiance. Vous me dites un matin en revenant de chez Madame : « Verberie, je vous dois un aveu, qui doit dissiper les idées désavantageuses qu’une liaison secrète fait naître ordinairement. La personne de chez qui nous sortons et avec laquelle vous savez que je vis familièrement, loin d’être confondue avec ces femmes vouées à l’intérêt et à l’opprobre, mérite les attentions et les égards les plus délicats : elle a toute la modestie de son sexe ; elle est d’une naissance qui ne le cède pas à la mienne ; et, sans des obstacles insurmontables, nous serions unis légitimement. Je la regarde comme mon épouse, je n’en aurai jamais d’autre ; je veux que vous la regardiez dès à présent comme telle. » Je n’eus pas de peine à vous obéir, Monsieur ; je l’ai toujours trouvée si honnête, si bonne, si compatissante ; elle commandait le respect, sans paraître l’exiger. De quelle félicité pure et tranquille je vous ai vu jouir ensemble pendant plusieurs années ! Sa conduite, sa tendresse, son attachement fidèle l’emportaient sur l’amour même de la plus tendre épouse, et je commençais à croire que les nœuds du mariage n’étaient pas si favorables à la constance que l’état de liberté où vous viviez unis... Depuis quelque temps... quel changement subit !... quel coup pour elle !... Est-ce bien vous qui m’avez dit : « Verberie, c’en est fait : tout lien étroit est rompu entre nous ; je pars, résolu de ne la plus voir ; il le faut ; je vous charge de cette lettre : elle contient une rupture cruelle, mais inévitable. Elle lira mes remords et mes adieux. » Comme je balançais, vous ajoutâtes d’un ton sévère : « il ne s’agit point de combattre mes volontés, Verberie, mais de les seconder avec zèle »... Je me suis acquitté de cette commission douloureuse, et les larmes que ce souvenir m’arrache encore vous disent assez ce qui s’est passé.

DE FONDMAIRE.

J’avais prévu le coup que je lui ai porté. J’ai différé longtemps... j’aurais voulu pouvoir le lui épargner... hélas ! Je ne me connais plus moi-même... Enfin dis-moi, comment l’as-tu laissée ?

VERBERIE.

Dans l’état le plus déplorable ! mourante, sans pouvoir mourir, demandant après vous, sans savoir où vous êtes ; égarée, plaintive, humiliant devant moi, pour vous revoir une seule et dernière fois... Vous me l’aviez défendu ; il m’a fallu soutenir cet assaut qui me déchirait l’âme ; que de scènes cruelles et dont vous n’avez pas été le témoin !... Mais pour l’avoir laissée un peu moins agitée, elle n’en est pas moins livrée à son désespoir... depuis votre départ, elle n’a point quitté son appartement : elle se cache absolument à tous les yeux. Nos soins même l’importunent ; elle n’usera pas longtemps, dit-elle, des avantages que vous voulez lui assurer. Elle ne sait d’où lui vient le malheur d’avoir perdu votre tendresse... Je ne le vois que trop, Monsieur, un nouvel amour aura fait naître l’inconstance... vous vous mariez, dit-on...

DE FONDMAIRE.

Il est vrai. Je ne le lui ai point caché.

VERBERIE, en larmes.

Et moi, Monsieur, je ne verrai point cela ; permettez que je vous quitte : j’irai la servir tout le reste de ma vie et pleurer avec elle jusqu’à la mort votre infidélité... ah ! cette femme vous a tant aimé, vous aime encore, vous aimera toujours, malgré... puissiez-vous trouver un cœur pareil dans le nouvel engagement que vous allez former ; mais dans ce cas même, vous fera-t-il permettre d’être heureux entre les bras de l’une, avec le souvenir de celle que vous aurez rendue infortunée.

DE FONDMAIRE, avec douceur et sentiment.

Ne me parlez plus sur ce ton, Verberie, vous me blessez... ne saurais-je trouver où reposer mon cœur ; allez, il n’est aujourd’hui que trop cruellement agité... d’un côté l’estime, l’amitié, la reconnaissance ; de l’autre un charme inconnu, invincible, nouveau... Il est vrai que je n’y reconnais point ce transport effréné qui me fit ravir Natalie à ses parents. Ce n’est point même de l’amour, mais c’est quelque chose de plus doux, de plus pénétrant, c’est un désir de la voir, de l’entendre, de la rendre heureuse, de vivre sans cesse à ses côtés ; attrait toujours plus fort, plus impérieux... C’est trop combattre contre moi-même ; le nœud que je vais former, fera un lien avoué par les lois : et par les mœurs : je dois, oui, je dois enfin à mon nom de pouvoir me nommer époux ainsi que père...

VERBERIE, avec chaleur.

Ah ! mon cher maître ! Venez, venez plutôt prendre ces titres sacrés avec celle qui les mérite avec autant de droits... n’est-elle pas mère aussi ?

DE FONDMAIRE, soupirant.

Elle l’a été... elle ne l’est plus... Je rougis et ne puis me vaincre... c’est vous en dire assez...

VERBERIE, timidement.

Ne lui aviez-vous pas promis ?...

DE FONDMAIRE.

Dans le premier transport de mon amour, je voulus l’épouser. Mon âge enchaînait alors ma volonté sous celle d’un tuteur inexorable. D’un autre côté, son père arrivait de l’Amérique pour me l’arracher. Nous redoutions cette séparation plus que la mort. Je tremblais de la perdre, je la priais de fuir, je lui offris dans Paris un asile aussi sûr qu’ignoré. Elle renonça à tout pour se livrer entièrement à moi. Fortune, plaisirs, amusements, tout nous devint commun. Dans notre ivresse, nous avons méprisé le titre d’époux, comme une chaîne servile inventée par la défiance et faite pour des amants vulgaires : une tendresse libre plaisait à l’orgueil de nos amours. Dix-huit années se sont écoulées dans cette illusoire flatteuse. Je sentais bien que l’amour expira peu à peu dans mon cœur ; mais l’amitié m’attachait encore et le terme fatal n’était pas arrivé... Je vis Agathe, mon âme fut rapidement entraînée... en voulant résister, je n’ai fait qu’augmenter son triomphe.

VERBERIE.

Et que va-t-elle devenir ?... ah ! Monsieur, souffrez de grâce, souffrez que je reparte dès aujourd’hui, pour demeurer à son service tant que je vivrai... je ne saurais être témoin... ne me retenez plus... non, je ne pourrai jamais la quitter ; et je sens trop que j’en serais puni, car où retrouverai-je sa pareille ?...

DE FONDMAIRE.

Oui, Verberie, j’y consens, soyez à elle. C’est le plus digne présent que je puisse lui offrir : oui, ce n’est qu’à elle seule dans le monde entier que je peux me résoudre à vous céder. Ne l’abandonnez pas d’un seul instant. Veillez à ce qu’elle se console : qu’elle connaisse, si ce peut, un état plus tranquille, et puisse-t-elle retrouver enfin la paix et le repos que je lui ai involontairement ravi. Je me fie à vos soins vigilants. C’est un ami que je commets,

Mettant la main sur son cœur.

et c’est là, Verberie, que vous en trouverez la récompense.

VERBERIE.

En la servant je croirai vous servir, Monsieur ; j’arracherai peut-être au désespoir une femme aussi tendre, aussi vertueuse, aussi noble dans le malheur, et qu’un jour peut-être...

DE FONDMAIRE.

C’est assez, Verberie... pourquoi ce nouveau et redoutable penchant m’entraîne-t-il malgré moi ? et que ne donnerais-je pas pour rétablir le calme de ses jours ?

Il sort.

VERBERIE, seul.

Hélas ! Il ne me reste donc plus d’autre devoir et d’autre consolation que de m’attacher pour le reste de ma vie à cette digne et malheureuse femme !

ACTE II

Scène première

AGATHE, CHRISTINE

Agathe marche d’un air pensif, sans rien voir. Elle s’arrête, marche encore. Christine la suit pas à pas, en l’observant sans en être aperçue.

AGATHE.

Non... non... je ne puis m’y résoudre... Je ne sais quoi me le défendre... S’il voulait rester mon ami, que je l’aimerais !... mais il vient de me le répéter encore, il en mourra de chagrin.

À Christine.

Ah ! ma bonne, est-il permis de surprendre ainsi ?

CHRISTINE.

Et tu crois pouvoir gémir, soupirer, rêver sans que j’en sois de moitié... Ah ! cela n’est pas bien.

AGATHE.

Ma chère bonne ! j’éprouve de cruelles contrariétés !

CHRISTINE.

Tiens, mon enfant ; dis-moi tout de suite, l’aimes-tu ?... On fait cela. Si tu te connais quelque chose, il faut laisser aller ton cœur... En vérité, c’est un bien galant homme que Monsieur de Fondmaire. Doux, honnête, libéral ; ce dernier point est à remarquer dans un mari ; car il est le plus intéressant. Tu auras les plus belles dentelles, les plus beaux diamants du monde, et des bijoux de toute façon... Oh ! quelle joie pour mon cœur de te voir si belle pourvue !... va, crois-moi ; c’est une si belle chose que le mariage, quand on se convient de bonne foi.

AGATHE.

Ce mariage m’alarme, et je ne saurais en dire la raison... À mon âge former un lien aussi sérieux... je me trouble seulement d’y penser.

CHRISTINE.

Tôt ou tard, il faudra bien cependant s’apprivoiser avec un époux... Lui ou un autre, ma chère fille, c’est tout égal... quand on a douze ans, on cause, on rit, on badine du mariage ; tout en devisant l’heure sonne d’aller à l’église... On est émue, épouvantée, tremblante... le père vient, vous donne la main, il n’y a plus à reculer... Tant pis pour celle qui n’est pas décidée. Le temps passe, s’écoule ; et s’il est une heure dans la vie pour un bon mariage qui l’échappe, ne le retrouve plus.

Silence d’Agathe.

Sachez de moi qu’il ne faut pas trop éprouver un amant ; car on n’en ferait jamais un mari... Monsieur de Fondmaire vous aime bien ; et vous, ma chère Agathe, vous l’aimerez à coup sûr... Il est riche, et vous êtes un très bon parti ; il n’y aura jamais de discorde à la maison... Va, il n’y a point d’âge qui tienne. Pour peu que tu aies de l’attachement pour lui, ne le refuse pas... trop de réflexion gâte souvent tout ce que l’on doit faire.

AGATHE, sortant d’une profonde rêverie.

Tout m’attache près de lui, et cependant je ne peux pas avouer que je l’aime, comme il me semble que l’on doit aimer l’homme dont on veut faire son époux... Je souffrirais beaucoup de le savoir malheureux ; mais, s’il faut le dire, je l’épouserais moins pour moi que pour lui ; et ce qui pourrait encore me déterminer en sa faveur, c’est la préférence que mon père lui accorde. C’est aujourd’hui son unique société ; il ne se plaît bien qu’avec lui. J’aurais à craindre qu’un homme plus jeune ne se trouvât trop loin de son âge ou de son caractère... Voilà comme je penche vers lui, ma bonne ; et avec tout cela, il m’est impossible de me résoudre.

CHRISTINE.

Vous le devez, ma fille ; vous l’avez promis : trahirez-vous l’attente d’un père ?...

AGATHE.

Ah ! si j’avais ma mère, si je l’avais... je n’ai jamais senti si vivement sa perte que dans cet instant... Il m’est bien douloureux de me dire sans cesse : je n’ai personne autour de moi avec qui je puisse bien consulter...

Avec une tristesse abandonnée.

Ma bonne ; non, je ne me marierai point ; et puisque mon père n’a plus que moi dans le monde, il est de mon devoir de m’attacher uniquement à lui... c’est le meilleur des pères, vous le savez... le voici... ah ! pourrai-je lui cacher mon trouble...

Scène II

DE CLUMAR, AGATHE, CHRISTINE

DE CLUMAR.

Agathe !... ma fille ! qu’as-tu ?

À Christine.

Laissez-nous un moment.

Christine sort.

Eh bien ! ma chère enfant, parlons ensemble à cœur ouvert... Tu fais qu’en tout je n’agis que pour ton bonheur.

AGATHE, baissant les mains de son père.

Ah ! s’il est ainsi ; permettez que jamais je ne me sépare de vous... accordez-moi cette grâce.

DE CLUMAR, d’un ton sérieux.

Ma fille ! il faut avoir un but dans la carrière de cette vie. Il ne s’agit point de la consumer en plaintes, mais de la remplir comme on le doit.

AGATHE.

Ordonnez donc, mon père... vos vues secrètes auraient-elles pour but cette union projetée ?

DE CLUMAR.

Il n’est point vain, point orgueilleux. Il a le caractère honnête ; je ne sais qui te rendrait plus heureuse : mêmes goûts, mêmes sentiments, mêmes penchants. Il est fort éloigné des méprisables mœurs qui sont en vogue. Quels hommes que ceux d’aujourd’hui, ma fille ! quelle race dégénérée ! Fondmaire n’a point les vices du siècle. Il a de la bonté, de la douceur, un esprit solide, orné... la physionomie noble, ouverte, un peu sévère, si tu veux... il me conviendrait.

AGATHE.

Mais pourquoi presser des nœuds qui, pour être retardés, ne s’accompliraient pas moins ?

DE CLUMAR.

La modestie, la simplicité de tes mœurs te cache des dangers dont je frémis pour toi... Si je mourrais, (et à mon âge la mort à chaque heure peut me surprendre) sans appui, sans protecteur, sans connaissance du perfide cœur de l’homme, tu serais exposée à l’audace, aux entreprises téméraires d’un sexe hardi à tendre des pièges à l’innocence. Ma fille, l’innocence même a succombé... Non, avant que ta main ferme ma paupière, je veux te voir sous la garde d’un époux. Je ne te le cacherai point : le désespoir saisirait mon âme craintive, si je quittais la vie, avant de te savoir en sûreté. Donne, donne-moi cette satisfaction, afin que je m’endorme en paix dans la tombe.

AGATHE.

Si un pareil malheur venait à me frapper (et le ciel, sensible à mes vœux, l’éloignera jusqu’au terme le plus reculé) alors je trouverais, sans doute, un généreux appui dans l’amitié de mes parents.

DE CLUMAR.

Des parents !... J’ai été pauvre, ma fille ; aucun d’eux ne m’a soulagé. Je les oblige aujourd’hui ; aucun d’eux ne m’est sincèrement attaché. Je leur ferai du bien tant que je vivrai, et même après ma mort ; mais je ne le déguiserai pas, je veux écarter de ma maison ces avides neveux qui, ne voyant que toi pour barrière à leurs vœux intéressés, dévorent de l’œil ma succession, calculent mes revenus, comptent mes jours, et se flattent peut-être que l’incertitude de la vie laissera un champ libre à leur avarice, en ouvrant le cercueil sous tes pas.

AGATHE.

Mon père ! vous croiriez...

DE CLUMAR.

Je ne suis point misanthrope. Je n’aime point à déclamer contre les hommes ; mais je les ai fréquentés, je les connais... Quoi qu’il en soit, ma fortune est à moi. Je veux qu’elle passe à toi seule, ainsi qu’à ton époux ; mon gendre deviendra mon fils, et ne m’en fera que plus cher.

Lui prenant les mains avec bonté.

Eh ! dis-moi, aimerais-tu un autre ? Où celui-là te déplairait-il ? Tu fais que l’on peut me tout dire... je ne veux point forcer ton choix, mais le décider.

AGATHE.

De tous ceux que j’ai vus, aucun ne m’a inspiré plus d’estime ; mais l’amour, puisqu’il faut vous en faire l’aveu, n’est point entré dans mon cœur.

DE CLUMAR.

Une tendresse raisonnée et tranquille est bien préférable à ce sentiment aveugle qui dénature tous les objets, et qui finit bientôt lui-même par s’éteindre. Plus l’amour approche de l’amitié, plus il touche à sa perfection. Te préserve le ciel de ces agitations furieuses que l’orgueil des hommes veut faire passer dans le sein d’un sexe timide pour mieux l’abandonner ensuite au désespoir de s’être vu trompé. L’amour secoue le joug de la raison, et c’est là ce qui le rend dangereux. Il a porté ses ravages jusqu’à dans la paisible union de la tendresse conjugale. Celle-ci doit être plus douce qu’impétueuse, plus ferme que passionnée, plus égale qu’exclusive ; alors elle ne sera point ton tourment, elle ne t’arrachera point des soupirs douloureux. Je fais de quel sang tu es née.

Dans l’abandon de l’âme.

Je craindrais de te voir trop sensible, ma fille... ta malheureuse mère...

Il s’arrête subitement.

AGATHE, avec vivacité.

Eh bien !... ma mère !... Achevez...

DE CLUMAR, se remettant.

Les chagrins que lui causèrent mes longs voyages, abrégèrent ses tristes jours... Si elle m’eût moins aimé... Va, l’amitié est plus proche du bonheur que l’amour, et l’estime est le nœud le plus solide qui puisse enchaîner deux cœurs.

AGATHE.

Vous le voulez... je ne résiste plus ; vous me verrez soumise ; je me livre avec joie... prenez cette main, remettez-la lui : qu’il la tienne de vous... que cette union, ordonnée par un père, attire sur moi les bénédictions du ciel.

Elle prend les mains de son père, et les presse dans un silence touchant.

Scène III

DE CLUMAR, AGATHE, CHRISTINE, UN DOMESTIQUE

LE DOMESTIQUE.

Monsieur, une Dame est là qui vient d’arriver, et qui demande Monsieur de Fondmaire.

DE CLUMAR.

Elle s’est trompée de logis ; mais Monsieur de Fondmaire a encore des ouvriers : il n’est pas disposé à recevoir son monde.

À sa fille.

Ce sera sûrement une de ses tantes ; nous pouvons, je crois, agir sans façon.

Au Domestique.

Allez avertir Monsieur de Fondmaire. Il doit être dans le petit bois, et faites entrer auparavant.

À sa fille.

Je me suis informé de sa famille ; elle est très distinguée... Mais allons au-devant d’elle.

Scène IV

DE CLUMAR, AGATHE, NATALIE

DE CLUMAR.

Madame, nous avons fait avertir Monsieur de Fondmaire ; il sera fâché de ne vous avoir pas reçu lui-même ; mais permettez que nous fassions pour lui les honneurs... il est garçon.

On présente des sièges.

NATALIE, en grande coiffe rabattue, et d’un ton embarrassé.

Monsieur, je suis extrêmement sensible à toutes vos complaisances.

DE CLUMAR.

Nos deux corps de logis n’en feront bientôt plus qu’un... Vous voudrez bien, Madame, agir librement, comme à la campagne.

NATALIE.

Je vous rends mille grâces, Monsieur... c’est là Mademoiselle votre fille ?

DE CLUMAR.

Oui, Madame ; c’est ma fille.

NATALIE se lève, et salue Agathe.

On ne saurait être d’une physionomie plus intéressante.

AGATHE, avec une complaisance caractérisée.

Madame est peut-être une parente de Monsieur de Fondmaire ?

NATALIE, hésitant.

Oui, Mademoiselle ; il y a longtemps que nous nous connaissons.

AGATHE.

Il ne nous a pas prévenus d’une si agréable visite.

NATALIE, avec un demi-soupir.

Il ne m’attend pas, Mademoiselle...

DE CLUMAR.

C’est une surprise fort bonne que vous lui aurez ménagée.

Un silence.

AGATHE.

Madame ferait partie ce matin de Paris ?

NATALIE.

Oui, Mademoiselle, de grand matin...

AGATHE.

Mais c’est bien aller ; il y a quinze bonnes lieues.

NATALIE.

Je les ai trouvées d’une longueur mortelle.

Monsieur de Fondmaire arrive et paraît troublé en apercevant Natalie. Monsieur de Clumar s’aperçoit de quelque chose entre les deux personnages, et se lève.

DE CLUMAR, à de Fondmaire.

Monsieur, vous êtes le maître ici... Vos ouvriers ne finissent point... disposez de cet appartement, comme s’il était à vous... je vous salue.

On se salue réciproquement.

Scène V

DE FONDMAIRE, NATALIE

DE FONDMAIRE, après un intervalle.

C’est vous !

NATALIE, avec douleur et tendresse, et d’une voix altérée.

Oui, c’est moi, Fondmaire ; pourquoi faut-il que vous vous en étonniez !

DE FONDMAIRE.

Que voulez-vous de moi ? Que demandez-vous encore après ce que je vous ai écrit ?

NATALIE.

Ce que je demande !... je viens recevoir mon arrêt. On n’est jamais assuré de tout son malheur. J’aimais trop pour être toujours aimée... ma seule présence vous est importune : qu’ai-je donc fait pour vous inspirer autant de haine ?

DE FONDMAIRE.

Je ne vous hais point, Natalie ; je révère vos vertus... vous me ferez toujours chère ; mais je vous l’ai déjà dit, le sort nous sépare.

NATALIE.

Le sort !... Eh ! dis plutôt ton cœur ! le tourment du mien est de te savoir infidèle, et de t’aimer encore... vous craignez peut-être de ne me point voir assez malheureuse !

DE FONDMAIRE.

Je le suis autant que vous ; je me reproche vos douleurs ; vous ne les méritez pas, je le sais.

NATALIE.

Voilà une justice bien tardive que vous me rendez ; mais vous n’en demeurez pas moins injuste. Où est le temps où toutes vos paroles m’assuraient de votre constance, m’exprimaient un désir de me rendre heureuse !

DE FONDMAIRE.

Je sens combien je suis coupable : je viole les serments que j’avais faits de vivre éternellement avec vous. Je croyais ne devoir plus aimer ; je ne me reconnais plus moi-même ; je ne suis ni traître, ni perfide... une force inconnue rompt, malgré moi, la chaîne qui nous lie.

NATALIE.

Il ne me resterait plus d’espoir !... vous me devez une explication, Fondmaire... apprenez-moi tout l’excès de mon infortune... dites : votre mariage est-il certain ?... Tu me vois calme ; réponds...

DE FONDMAIRE, d’une voix ménagée.

Le repos de mes jours dépend de son prompt accomplissement...

NATALIE, avec un cri douloureux.

Arrête, si tu ne veux pas me voir expirer... Quoi ! tu as promis de n’être plus à moi ?

DE FONDMAIRE, avec attendrissement.

Natalie !

NATALIE.

Aurais-tu quelque pitié d’un cœur que tu déchires ?

DE FONDMAIRE.

Accuse le destin ; il a préparé cet événement ; il m’a conduit ici, il m’a offert l’objet qui m’enchaîne ; je suis entraîné et forcé de marcher dans le sentier qui m’est ouvert... oublie-moi.

NATALIE.

Moi, t’oublier !... efface-t-on des impressions si chères, si profondes ?... le crois-tu ?... ah ! tu ne me connais pas encore... tu ne m’as donc jamais connue ?

DE FONDMAIRE.

Vous pleurez, Natalie !... que ne puis-je sécher vos larmes ?

NATALIE.

Ah ! faîtes-les du moins couler, vous qui les causez ; vous qui ne daignerez point les essuyer ; mais ne vous trompez pas à mes pleurs : ce n’est point l’orgueil humilié ou la jalousie qui les fait répandre ; c’est la tendresse la plus vraie, la plus entière, la plus abandonnée ; c’est elle qui m’arrache ces cris de douleur ; mais je les étoufferai, puisqu’ils vous blessent, et que votre injustice ose encore les condamner.

DE FONDMAIRE.

Je voudrais les finir, les payer de mon sang... je pourrais me déguiser, affecter le même amour, vous tromper par de feintes caresses ; mais loin de moi cette basse dissimulation. Vous ne connaissez point toutes les peines que je ressens à vous faire souffrir : mais ce cœur si noble, si généreux, est-il incapable d’un grand effort ?... Il pourrait retrouver un avenir heureux, en se rendant maître de lui-même.

NATALIE.

Et tu m’imposes la nécessité de remporter cette cruelle victoire, et tu peux l’exiger !... si j’étais une de ces femmes qui ne savent aimer que faiblement, vous seriez peut-être fondé à dédaigner mes plaintes ; mais j’en appelle en ce moment à vous-même ; ce cœur que vous déchirez inhumainement, a-t-il jamais respiré pour un autre que pour vous ?... rien n’a-t-il pu y établir le moindre partage ?... Allez, tout cher que vous m’êtes, je cesserais de vous estimer, si je pouvais vous croire exempt de remords...

DE FONDMAIRE, vivement.

Tu l’as dit... les plus violents me déchirent...

NATALIE.

Et ils ne peuvent rien sur ton âme ! fais donc, cruel, fais donc autant d’efforts pour bannir de ton cœur ma rivale, que tu en fais pour que je me résigne à ma triste destinée... mais tu t’abuses... je ne renonce pas aux droits que j’ai sur toi, je n’y renoncerai jamais... Voilà ce qui m’a conduite ici... J’ai suivi la route que Verberie a prise, et fière du sentiment qui me domine, je suis venue te chercher. Le véritable amour ennoblit la tendresse... le lien qui nous unit n’est pas moins sacré que celui que tu veux former. Il faut que l’un soit brisé par la mort, pour que l’autre ne soit pas criminel ; c’est à l’honnête homme que je me suis donnée, je n’ai pas cru qu’il eût besoin d’écrit pour tenir ce que son cœur a promis. Sa foi m’appartient, elle me fut engagée, elle m’est due, je la réclame. Le temple aurait retenti de tes serments publics, que le même désespoir me déchirerait l’âme, si tu ne m’aimais plus.

DE FONDMAIRE.

Que parles-tu de ces lois impuissantes que nous avons dédaignées, et qui, malgré leur solennité, n’en imposent point à la tyrannie de nos penchants ?

NATALIE.

Eh ! Fondmaire ! je l’aperçois trop tard. C’était à moi de les respecter, ces lois... j’en suis punie, rigoureusement punie... les lois ont des motifs inconnus à l’imprudence... il est vrai que j’ai chéri cette liberté qui rendait notre union volontaire ; pour ne vous offrir qu’amour et tendresse, j’ai déguisé mes chagrins et mes remords ; mais quel jour affreux descend aujourd’hui dans l’abîme où je suis plongée !... je reste seule ; c’est un désert qui s’ouvre devant moi ; l’opprobre m’y attend ; et dans cet abandon universel, je ne sens vivement que le regret d’avoir perdu ton cœur.

DE FONDMAIRE.

Vous demeurerez mon amie ; je vous promets ce que je peux vous offrir, une éternelle et sincère amitié.

NATALIE.

De l’amitié !... ah ! quel mot, quel mot ! quand tu n’as plus d’amour... Va ; tout est fini pour moi. Les malédictions d’un père se sont élevées contre une fille criminelle, du sein d’un autre univers ; j’ai donné la mort à ma mère... j’en porte aujourd’hui la peine ; elle est juste : mais ces coups, ingrat ! devaient-ils partir de vous ?

DE FONDMAIRE, lui prenant la main.

Ah ! tout mon désir est de te voir heureuse...

NATALIE.

Qu’oses-tu dire ? qui ?... heureuse ! moi ?

DE FONDMAIRE.

Oui, tu peux l’être encore ; le calme :, si tu le veux courageusement, le calme peut renaître après l’orage des passions...

NATALIE.

Oui, d’une passion vulgaire ; mais la mienne, Fondmaire, la mienne !

Avec âme.

Tu as juré sur cette main que tu presses, de ne jamais recevoir celle d’une autre... où sont tes promesses ?...

DE FONDMAIRE, détachant ses mains.

Natalie ! je me déteste moi-même...

NATALIE.

Barbare !... va ; je remercie le ciel qui m’a ravi ma fille ; je la pleurais ! c’est une grâce qu’il m’a faite. Heureuse qu’elle est de reposer dans le silence du tombeau ! si elle vivait, que deviendrait-elle aujourd’hui ? Hélas ! elle partagerait mes douleurs, mon ignominie, et le désespoir où je suis.

DE FONDMAIRE.

La liberté, l’aise et l’attachement le plus vrai, voilà les seuls biens qu’il est en mon pouvoir de vous conserver... Disposez de tout ce que je possède ; imposez-moi des lois ; je jure à vos pieds de remplir tous vos vœux.

NATALIE.

C’est donc là le dernier coup que tu me gardais !

Avec une dignité tranquille.

Mais vous m’y faites songer.

Elle tire un portefeuille, qu’elle jette sur une table.

Tenez, voilà les effets que vous m’avez envoyés ; je vous les restitue. Tant que vous m’avez regardée comme votre épouse, je n’ai point rougi d’accepter vos dons ; aujourd’hui que vous ne voulez plus rien être pour moi, je les rejette tous... Ah, Fondmaire ! en n’aimant plus, vous avez perdu le droit des bienfaits.

DE FONDMAIRE.

Si je ne craignais de vous offenser, la moitié de ma fortune serait mise à la place de cette somme qui doit vous appartenir... je n’ai fait que partager.

NATALIE.

À quel titre voudriez-vous !... vous êtes peu généreux, Fondmaire : une infortunée a besoin d’être ménagée, vous n’avez point craint de la faire rougir...

DE FONDMAIRE.

Vous n’avez point à rougir, Natalie... je vous ai enlevée à vos parents, à votre fortune ; pourquoi refuser ce que je ne peux garder sans injustice ? Si la constance ne dépend pas de moi, du moins la plus scrupuleuse équité dirigera la conduite de ma vie... eh ! répondez ; si la fortune eût mis tout de votre côté, auriez-vous balancé de partager avec moi ?

NATALIE.

Cessez de vouloir lire dans un cœur que tu ne veux plus connaître... je le vois trop, j’ai tout perdu dans le tien ; et cela n’est que trop vrai, car nous ne pouvons plus nous entendre... laissez-moi, je subirai ma destinée... allez, les biens déformés me deviennent inutiles... vous avez tout détruit, ma santé, mon repos, mon bonheur... le chagrin va consumer le reste... bientôt vous n’aurez plus d’obstacles... vous serez libre.

DE FONDMAIRE, effrayé.

Vous auriez le dessein de mourir ?

NATALIE.

Je ne hâterai point ma mort. Je suis déjà trop coupable, sans attirer de nouveau sur moi la colère céleste, mais quand cette mort désirée viendra me soulager, je la recevrai comme la grâce la plus précieuse ?

DE FONDMAIRE.

Quoi ! tu ne peux consentir à vivre mon amie ?

NATALIE, détournant la tête.

Tu me donnes la mort, en me pressant de vivre...

DE FONDMAIRE.

Le temps te rendra le calme que je te souhaite, le temps adoucira des regrets que je ne mérite plus : Il est en vous de retrouver la paix, le repos ; et mon souvenir, qui s’effacera, par degrés, de votre idée...

NATALIE, d’une voix étouffée.

Jamais, jamais...

DE FONDMAIRE.

Vous le croyez, Natalie : mais, bientôt rendue à vous-même, vous ne verrez plus que l’infidèle que vous devez oublier ; vous le jugerez plus à plaindre que coupable. Je n’ignore pas que je suis injuste ; mais je le suis, emporté par un ascendant qui me subjugue et maîtrise ma volonté... Soyez l’arbitre de mon destin. Voyez tout l’effet d’une passion tyrannique... consentiez à demeurer mon amie...

Dans un transport plus vif.

Me faudrait-il donc payer du bonheur le reste de ma vie l’instant où j’ai été frappé de tes charmes...

NATALIE, se cachant le visage et du désespoir.

Ah ! qu’ai-je entendu... ingrat !... est-ce toi qui parles...

DE FONDMAIRE.

Pardonne-moi... ces mots me sont échappés... ils ne sont pas sortis du fond de mon cœur ; rends-moi à moi-même et condense à ce que je désire : prouve-moi cet amour que tu m’as tant de fois vanté... Laisse-moi maître de disposer de ma main... il faut me le faire ce sacrifice... Je te le demande, noble et généreuse Natalie...

NATALIE, tremblante et défaillante.

Cruel !... Pourquoi suis-je venue ? et pour le revoir encore !... ah !...

Se levant avec effort de dessus son fauteuil.

Laissez-moi vous fuir.

Elle fait quelques pas mal assurés.

DE FONDMAIRE, observant sa démarche.

Natalie !... comme vous changez ! vos pas, chancellent... qu’avez-vous ?....

NATALIE.

J’ai... que je me meurs.

Elle tombe évanouie dans les bras de Fondmaire.

DE FONDMAIRE, la soutenant et appelant.

Ciel !... Verberie ! Verberie ! Christine ! du secours, du secours !... qu’ai-je fait, malheureux ?... je lui ai porté le coup de la mort !...

Pendant ce temps, il la conduit sur un fauteuil.

Scène VI

DE FONDMAIRE, NATALIE, VERBERIE, CHRISTINE

VERBERIE, entrant et jetant à corps perdu aux genoux de Natalie.

Ah, Dieu ! est-il possible ? ah ! ma pauvre Maîtresse, ma chère Maîtresse !

Se relevant à Fondmaire.

Je vous l’avais bien dit, Monsieur, que vous la feriez mourir.

Il court à la porte.

Holà ! holà ! quelqu’un !

Il donne toutes les marques de la douleur et du désespoir.

CHRISTINE, en entrant.

Qu’y a-t-il ?... c’est cette Dame !...

La délaçant.

Oh mon Dieu ! elle est sans respiration... je crois qu’elle expire.

Elle appelle des laquais et lui fait respirer un flacon.

DE FONDMAIRE, errant sur la Scène.

Ah, ciel ! que de remords affreux je me suis préparés !

Plusieurs laquais entrent.

CHRISTINE.

Il faut la transporter dans la chambre de Mademoiselle... elle y fera beaucoup mieux...

À un laquais.

Vous, courez vite.

Elle donne des ordres.

LE DOMESTIQUE.

J’y cours.

VERBERIE, aux autres laquais.

Mes chers amis, aidez-nous... il ne faut point la sortir de son fauteuil... prenez-le comme cela... non, de l’autre sens... bien à présent... marchons, mes bons amis.

On emporte Natalie dans son fauteuil.

DE FONDMAIRE, la suivant.

Mes pas sont tremblants... je ne sais où je suis, et la mort est aussi dans mon sein.

ACTE III

La Scène représente la chambre d’Agathe. Natalie est dans un large fauteuil, garni de coussins. Devant elle est une petite table couverte d’une théière et de plusieurs tasses et soucoupes.

Scène première

NATALIE, AGATHE

Natalie est plongée dans une profonde rêverie. Agathe avance doucement et verse, dans une tasse, du thé qu’une fille domestique vient d’apporter.

AGATHE, lui présentant la tasse.

Madame !... !... Eh bien !... prenez...

NATALIE, la regardant et soupirant.

Que vous me rendez confuse ! Que vos soins empressés me touchent !

Recevant la tasse des mains d’Agathe.

Eh, Mademoiselle ! pourquoi vouloir vous-même ? La domestique ne suffit-elle pas ?

AGATHE.

Souffrez que j’en agisse en amie, Madame ; et mettez-vous tout à votre aise avec moi.

NATALIE.

Je ne vous incommoderai pas encore longtemps... j’attends que le domestique arrive pour lui dire que l’on mette les chevaux.

AGATHE, avec surprise.

Que dites-vous, Madame ?... non, vous ne partez point, que vous ne soyez parfaitement remise. Accordez-nous cette grâce. C’est ici, ma chambre. Il faut vous y regarder comme chez vous-même. Nous serons tous bien charmés, si vous en usez comme vous le devez faire dans l’état où vous êtes.

NATALIE.

Ah ! je ne puis rester, Mademoiselle... je ne puis rester...

AGATHE.

Et pourquoi ?

NATALIE, la regardant.

Que vous êtes aimable !... Avec ces grâces naïves, vous avez un bon cœur... vous êtes bien jeune... Que n’ai-je votre âge et vos attraits ? Je les avais... je vois trop que je ne les ai plus !

AGATHE.

Y pensez-vous, Madame ? Est-ce à votre âge que l’on regrette le mien ? Allons, c’est là un petit moment d’humeur contre vous-même, assez injuste... Mais comment vous trouvez-vous ?

NATALIE,

Beaucoup mieux, grâce à vos bontés... je me suis donc trouvée bien mal ?

AGATHE.

Assez pour ne point vous exposer à nous quitter aussi promptement que vous paraissiez le désirer...

NATALIE, en soupirant.

Il le faut, Mademoiselle, il le faut... ma santé, ma vie ne m’intéresse guères... je l’aurais perdue tout à l’heure sans la regretter.

AGATHE.

Madame ! que m’apprenez-vous ? Vous avez donc un grand chagrin ?

NATALIE.

Oui, bien véritable... quand on est jeune comme vous, on ne croit qu’au bonheur.. Je me reprocherais de vous entretenir de mes peines... la paix est dans votre âme... heureux état !... jouissez-en longtemps... Je me le rappelle ; je l’ai goûté comme vous dans la maison paternelle. Je ne connais le malheur que pour l’avoir abandonnée.

AGATHE.

Je vois, Madame, que vous avez le cœur oppressé d’un poids douloureux, et que vous voulez encore étouffer les apparences de vos peines. Je voudrais bien mériter assez votre confiance pour pouvoir les soulager. Je suis jeune, il est vrai : mais j’ai beaucoup de zèle à me rendre utile. Rien ne me fait plus de chagrin que de voir souffrir, rien ne me ferait plus de plaisir que d’y porter consolation... De grâce, ne vous en allez pas ; votre mélancolie m’inspire le plus tendre intérêt... peut-être aurai-je l’avantage de trouver en vous une amie... Madame... Vous êtes de la connaissance de Monsieur de Fondmaire. À ce titre, j’ai quelque droit à votre confiance.

NATALIE.

Il aura le bonheur de vous conduire à l’autel... Vous avez reçu sa demande favorablement ?

AGATHE.

On doit lui donner en ce moment la réponse qu’il espérait... je n’avais aucune raison légitime pour le refuser.

NATALIE.

Et vous l’aimez ?

AGATHE, d’un ton réservé et lent.

Cela devient aujourd’hui un devoir, Madame...

Natalie, détourne la tête et soupire.

AGATHE continue vivement.

Mais d’où vient ce soupir ? Désapprouveriez-vous cette union ? Vous êtes peut-être malheureuse pour avoir lié vos destins à ceux d’un époux. Il y a si peu de mariages heureux ! Enfin, tremblez-vous pour moi ?... Vous le voyez, je suis jeune, timide, sans expérience... Je n’ai encore rencontré aucune personne de mon sexe avec laquelle je puisse bien consulter. Privée d’une amie et n’ayant plus de mère...

NATALIE.

Quoi ! vous l’avez déjà perdue !

AGATHE.

Oui, Madame, et dès ma plus tendre enfance.

NATALIE.

Vous déplorez une perte que vous n’avez pas dû sentir dans toute son amertume.

AGATHE.

Pardonnez-moi. Je la regrette vivement ; je pense à elle chaque jour. Je l’appelle en ce moment-ci plus que jamais... Hélas ! si je la possédais, je lui ouvrirais mon cœur. Elle me conseillerait, elle me guiderait dans ce nouvel état que je redoute et auquel je ne me livre (je dois vous l’avouer) que par obéissance pour un père.

NATALIE.

Par obéissance !

AGATHE.

Oui... je sens que je n’aurai jamais, pour Monsieur de Fondmaire, le vrai sentiment qu’il exigera sans doute... Où trouverai-je une amie qui m’aime assez pour oser me décider ?

Avec sentiment.

Eh ! soyez-là cette amie.

NATALIE.

Volontiers, trop aimable enfant... Déjà j’entre dans tous vos sentiments... vous me rappelez que je pourrais avoir une fille de votre âge, qui vous ressemblerait peut-être... vous m’intéressez comme elle... Ma fille !... Permettez-moi pour un moment l’illusion d’un titre aussi doux... je m’imaginerai que je suis votre mère, et ce que je vous dirai, sortira du fond de mon cœur... Oui, vous méritez le choix de Fondmaire ; en vous voyant, on approuve son amour, et la rivale qu’il vous sacrifie ne doit que s’humilier et se taire... Je ne puis vous rien dire qui doive vous empêcher de l’épouser...

AGATHE.

Ah ! je prévoyais bien que vous alliez aussi être pour lui...

NATALIE.

Ma chère enfant, vous avez tout ce qu’il faut pour rendre un époux idolâtre. Vous serez heureuse avec Fondmaire. Il vous adore, et ce ne sera point près de vous qu’il connaîtra l’inconstance. Vous êtes d’un âge à être longtemps aimée, et quand il aime, il est rempli de délicatesse. Son âme est grande, sensible, honnête. Son caractère est égal. Quoique réfléchi, il est loin d’avoir l’humeur sombre qu’on lui attribue ; quelquefois vous le trouverez un peu trop attaché à ses idées. C’est alors qu’il ne faut point le contredire. Un seul mot de raison, placé à propos, le ramène et c’est lui toujours qui revient le premier, et qui plaisante sur le défaut où il vient de tomber... Au reste, ami zélé et sûr, attentif à toutes sortes d’égards, il fait tout prévenir et ne laisse guère à désirer.

AGATHE.

Mais, Madame, d’où pouvez-vous si bien le connaître ?

Natalie demeure interdite et rougit. Silence de Natalie.

Ah ! rompez ce silence... parlez, Madame... ouvrez-vous à moi... soyez bien assurée que Fondmaire n’aura jamais ma main, s’il ne l’obtient de votre aveu.

NATALIE.

Je me suis trahie... ou plutôt, pleine de son trouble, mon âme n’a pu se contraindre... eh bien ! vous saurez tout. Il vaut mieux que vous soyez instruite par moi dans un lien si étroit, il ne saurait y avoir de réserve entre deux époux qui s’aiment ; vous en souffririez trop l’un et l’autre ; lui, de son côté, n’oserait vous avouer un reste d’inquiétude ; et vous, vous gémiriez en secret d’en ignorer la cause ; je dois vous confier.

Elle s’arrête.

AGATHE, avec le plus grand intérêt.

Continuez, Madame, continuez.

NATALIE.

L’éloge que vous venez d’entendre ne saurait vous être suspect, car il est sorti de la bouche de votre rivale.

AGATHE.

Vous, ma rivale !

NATALIE.

Oui, votre rivale, et qui ne peut vous haïr... C’est vous, cruelle enfant ! c’est vous qui causez toutes mes douleurs, qui faites couler mes larmes :

Elle se cache le visage.

Vous avez vu mon front rougir : vous m’avez entendu...

AGATHE.

Que me révélez-vous, Madame !

NATALIE.

Ce que je vous cacherais en vain... hélas ! tout m’accuse : et je n’ai point appris à me déguiser... plaignez-moi et ne me méprisez pas. Voyez ma triste et déplorable situation ; elle sollicite votre pitié. J’étais, comme vous, jeune, naïve, confiante ; je fus faible et devins criminelle. L’amour m’aveugla jusqu’à me faire regarder comme superflues ces lois solennelles qui épurent la tendresse ; j’ai porté faussement le nom de son épouse ; et que me reste-t-il aujourd’hui ? La honte ; elle m’accable : et vous, dont la sagesse a gouverné les jours paisibles, c’est avec justice que vous allez recevoir le titre qui ne m’était pas dû.

AGATHE.

Que viens-je d’entendre ?... Se peut-il ?... Vous avez bien raison, Madame, de vous dire infortunée ; car il n’est point de perte au-dessus de celle de l’honneur.

NATALIE.

J’aime vos paroles, lors même qu’elles me condamnent. Je n’excuserai point à vos yeux ma conduite. Une âme pure comme la vôtre en doit être révoltée ; mais, si vous avez appris à distinguer l’erreur du crime, ménagez un cœur suffisamment tourmenté de ses remords...

AGATHE.

Il ne vous aime donc plus, Madame, puisqu’il songe à vous abandonner pour moi ?

NATALIE.

L’amour illégitime (et c’est son premier châtiment) entraîne après lui l’inconstance. C’est un cœur sans tache et pur, comme le vôtre, qui doit rendre éternelle la tendresse qu’il inspire.

AGATHE.

Je renonce à la sienne, Madame... je ne lui donnerai point ma main pour anéantir l’espoir qui vous reste... je ne serai point son épouse, quand il doit la trouver en vous.

NATALIE.

Loin de vous une pareille résolution, ma fille ; je vous en conjure, au nom de l’amitié. Je n’en ferais pas moins infortunée et vous le feriez expirer de chagrin... J’ai perdu son cœur, et je vois qu’il ne pourra jamais vivre heureux sans vous. Qu’il le soit ; puisqu’il faut lui faire ce dernier sacrifice, je l’accomplis, et j’ose le dire avec moins de douleur, en voyant celle qui me l’enlève. Votre générosité serait stérile... je n’ai plus d’espoir. Le coup fatal m’est porté, depuis longtemps,

Mettant la main sur son cœur.

La mort est là... Vivez heureuse, et daignez l’aimer.

AGATHE.

Quoi ! c’est vous qui m’invitez à cette union !...

NATALIE.

Oui, je le dois. Je fais plus, je le veux et ne demande qu’une grâce... c’est que ma mémoire ne soit pas flétrie dans la vôtre, et que vous ne confondiez pas ma faute, toute grande qu’elle soit, avec ces faiblesses honteuses qui dégradent. Oui, chère enfant, ma faute mérite ces larmes que la pitié vous fait répandre. Si Fondmaire en mêle une seule aux vôtres, quand il daignera songer à moi, je mourrai consolée.

AGATHE.

Non ; croyez que je renoncerais à l’amant le plus cher, si cette union attaquait le repos de votre vie...

NATALIE.

Il n’est plus pour moi de repos... accomplissez la volonté d’un père ; je vous transferts tous mes droits : je suis la victime dévouée, il n’en faut point d’autre...

Scène II

NATALIE, AGATHE, UN DOMESTIQUE

LE DOMESTIQUE.

Monsieur de Fondmaire demande s’il peut parler à Madame.

AGATHE, prenant la parole.

Oui ; dites qu’il peut venir.

Le domestique sort.

Je vous laisse seule avec lui, Madame... efforcez-vous de regagner son cœur pour jamais. Moi, je vais l’éloigner pour jamais.

NATALIE.

Il sera votre époux, ma fille. Puisque c’est lui que vous aviez choisi, il doit l’être ; je l’exige, et le plus respectable des pères ne sera point trompé dans sa plus chère attente.

AGATHE.

Mon père !... Quoi ! vous agissez contre vous-même !... Ne l’aimez-vous plus ?...

NATALIE.

Ne plus l’aimer !... ah ! je le chéris, tout ingrat qu’il est... mais lui, il a changé pour moi, et je suis loin de vouloir le tyranniser : qu’il soit à l’objet fait pour le charmer ; qu’il m’oublie et qu’il soit à vous. Je respecterai sa nouvelle tendresse, surtout en la voyant si bien placée...

AGATHE, avec ferveur.

Épouse de Fondmaire, reprenez vos droits... il vous est permis d’espérer...

NATALIE.

Non, je n’espère plus rien ; je veux votre bonheur mutuel, et voilà la consolation qui me reste.

AGATHE.

Je saurai vous réunir... adieu, Madame.

Scène III

NATALIE, seule

Quel charme m’environnait en sa présence ! ce n’était plus ma rivale : s’il ne l’eût pas vue, je serais sans doute encore la plus heureuse des femmes... mais mon infortune est la juste punition qui m’attendait. À quoi sert la plainte ? Vains gémissements, inutiles soupirs !... Mon arrêt m’est dicté ; il faut le subir avec plus de courage et ne point troubler les destins d’une fille jeune et vertueuse, à qui le bonheur sourit. N’ajoutons point à mes fautes, en apportant ici des prétextes de discorde... Dieu me donnera la force... Je ne veux plus que lui dire adieu, et fuir.

Scène IV

NATALIE, VERBERIE

NATALIE.

Les chevaux sont-ils prêts ?

VERBERIE.

Quoi ! Madame... vous voulez...

NATALIE.

Oui, mon pauvre Verberie... il le faut...

VERBERIE.

Ah ! restez... peut-être...

Il s’arrête et la regarde avec douleur.

NATALIE.

Tout est dit... et je dois m’éloigner...

VERBERIE.

Quoi ! rien ne le touche !...

NATALIE.

Rien ; va, te dis-je, hâte-toi ; ce n’est pas ici que je veux mourir.

VERBERIE.

Ah ! qui l’eût dit, qu’il deviendrait un jour insensible à ce point ?

NATALIE.

Ne prolonge plus mon supplice et reviens.

En sortant, Verberie rencontre de Fondmaire, et il l’évite comme un homme dont la vue lui fait peine.

Scène V

NATALIE, DE FONDMAIRE, VERBERIE

DE FONDMAIRE, d’un ton pénétré.

Comment vous trouvez-vous ?

NATALIE.

Mieux.

DE FONDMAIRE.

Vous me rassurez... Je craindrai d’émouvoir désormais votre sensibilité.

NATALIE.

Elle a manqué de terminer ma vie ; mais le danger est passé, et vous n’aurez plus de telles alarmes.

DE FONDMAIRE.

J’ai beaucoup souffert, et j’aurai à souffrir davantage, si vous ne recouvrez point le calme accoutumé de vos sens, et si vous ne consentez à ne point exhaler ici vos plaintes...

NATALIE.

Je vous entends... ne craignez rien : je l’ai vue...

DE FONDMAIRE.

Eh bien ?

NATALIE.

Elle est digne de tout l’amour que vous lui portez... il fut un temps où j’ai pu me flatter de lui ressembler.

DE FONDMAIRE.

Ah ! si dans ce moment l’on fût venu vous arracher à moi...

NATALIE.

Achevez... vous vous arrêtez !...

DE FONDMAIRE.

Jugez du désespoir où je serais tombé... et s’il est vrai que vous m’ayez entendu...

NATALIE.

Oui, Fondmaire, je vous ai entendu ; et je devine ce que vous osez attendre... le concevrait-on après... Mais vous voilà tel que vous êtes... connaissez-moi... Je vivrai pour gémir sans cesse, plutôt que de traverser un seul instant votre bonheur... vous le cherchez dans son cœur ; eh bien !... je me sens assez de résolution pour partir à l’instant même... J’ai interrompu des moments qui ne m’étaient pas destinés. Pardonnez... une absence éternelle va réparer...

DE FONDMAIRE.

Ce n’est pas ainsi, Natalie, que vous parviendrez à me tranquilliser. J’aperçois dans cette douleur froide un désespoir que je redoute, et ce n’est pas là le sentiment que je veux laisser en vous. Pensez-vous que vos jours me soient devenus indifférents ? Ce calme apparent m’effraie davantage... je veux vous voir telle que vous étiez avant nos adieux... vous avez résolu peut-être... dites, cruelle ! que méditez-vous en vous-même ?...

NATALIE.

Rassurez-vous... je suis vraie, et vous m’accordez du moins cette qualité. Je n’attenterai point à mes jours. Jamais je n’aurai recours à ce courage impie... je vivrai, je me ferai cet effort... c’est peu... apprenez que je m’intéresse à ma rivale...

DE FONDMAIRE.

Qu’entends-je ? serait-il possible ?

NATALIE.

Appliquez-vous désormais à faire son bonheur, et partagez le sien... Soyez père plus heureux...

DE FONDMAIRE.

Ah ! je n’oublie point que je l’ai été...

NATALIE.

C’est un bien faible souvenir, Fondmaire... mais plus de reproches... vous me voyez assez tranquille, et je compte l’être... Tout est fini. Je vais dans un cloître enfermer mes soupirs, et y chercher les secours d’une religion qui recevra mes larmes et mon repentir. C’est elle qui console, quand tout nous abandonne ; c’est elle qui daignera recueillir une infortunée dans son sein, et veiller à l’anéantissement de ses douleurs.

DE FONDMAIRE.

Natalie ! vous n’êtes ni fausse ni artificieuse. La sincérité fut toujours la vertu distinctive qui caractérisa votre belle âme. Répondez-moi. Cette résolution subite...

NATALIE.

Est aussi ferme que sincère... Tantôt j’étais plaintive et désespérée ; je ne suis plus que malheureuse et résignée... Puisque l’amour vous arrache à moi malgré vous, il faut de mon côté que je m’arrache à moi-même. Je m’environnement d ces barrières redoutables et sacrées, où peut-être, après plusieurs combats, la bonté du ciel fera descendre sur moi cette paix de l’âme que nuit et jour vainement j’implore.

DE FONDMAIRE.

Mais pourquoi vous enfermer dans un tombeau ? Pourquoi refuser les avantages qu’offre la liberté dont vous pouvez jouir ? Croyez que le silence du cloître vous deviendra plus importun que le tumulte du monde.

NATALIE.

J’ai besoin de ce silence, Fondmaire ; je veux y emporter une image, et la nourrir avec soin dans le fond de mon cœur. Elle m’occupera longtemps ; je vivrai avec elle seule alors, et cet amour qui ne sera plus pour mon cœur qu’un sentiment unique, ne s’éteindra qu’à l’instant où tout s’anéantira pour moi.

DE FONDMAIRE.

Natalie !... que je suis cruel envers toi !... que je voudrais !... C’est moi qui te réduis à cette fatale extrémité... Ah ! par pitié pour moi, effort-toi du moins d’en adoucir l’horreur.

NATALIE.

Promets-moi d’être heureux, et je m’accoutumerai à ce nouvel état... Qui peut m’effrayer ?... Loin de toi le séjour le plus brillant me ferait toujours un désert.

DE FONDMAIRE.

Ah ! je le vois ; ton âme est bien au-dessus de la mienne...

NATALIE.

Mon amour, il est vrai, est d’une nature bien différente du tien... j’ai su me rendre justice, ainsi, qu’à ma rivale ; elle est jeune, aimable, touchante : sa candeur, sa beauté... Est-ce à moi de troubler ses jours fortunés ? Non, non, cœur me le défend.

DE FONDMAIRE.

Et c’est ta bouche qui prononce ses louanges !... et tu me fais un tel sacrifice !...

NATALIE.

Tu l’exiges, et je veux qu’il serve à te prouver que dans toi, c’est toi que j’aime...

Elle se lève.

Adieu... Il me faut profiter de ces instants où s’élève mon âme... J’ai besoin de fuir... j’en aurai la force...

DE FONDMAIRE.

Où vas-tu ?

NATALIE.

Je te l’ai dit.

DE FONDMAIRE.

Non ; je n’y consentirai point... ce séjour est loin de te convenir... reste dans le monde, jouis de ta fortune, et reprends ces effets qui sont à toi.

Il lui présente le portefeuille.

NATALIE.

Je les refuse ; ils ne m’appartiennent point, sont à l’héritier légitime. Ce que j’ai me suffit pour être reçue dans le premier cloître. Je n’ai pu conserver ta tendresse ; le reste m’intéresse trop peu pour y songer... Ah, cruel ! qu’exiges-tu encore de moi ? Voudrais-tu que j’allasse porter dans le monde un front abattu, consterné... tant que tes regards m’ont protégée, j’ai marché partout avec une assurance modeste... Aujourd’hui je ne rencontrerais point d’épouse qui ne me fît baisser les yeux. Qui ? moi, je reverrais seule les lieux où tu m’accompagnais... Laisse-moi ; il est temps de m’arracher à tout ce qui m’environne...

Ici l’on voit paraître Verberie dans le fond du Théâtre, qui entre, toujours bien triste. Il est botté, et tient un fouet.

Verberie me conduira. Je veux m’échapper d’ici sans être aperçue... Je n’ai plus rien à regretter après la perte de ton cœur... Commence ta nouvelle carrière ; la mienne est remplie.

DE FONDMAIRE.

Tu vas passer le reste de tes jours dans les ennuis solitaires de la retraite ; et là, songeant à l’auteur de tes maux, tu parviendras, sans doute, à le détester.

NATALIE.

Tu le connais bien peu, si tu penses que ce cœur puisse cesser un instant de t’aimer. Il souffre ; mais il t’excuse : il ne se rappellera de toi que les jours fortunés qui, hélas ! ont pu finir. Peut-être ai-je aidé moi-même à renfermer mon bonheur. Abandonnée avec trop de confiance à un amour que je croyais inaltérable, je t’aurai fatigué du sentiment profond de ma tendresse... J’aurai trop exigé de ton amour sans que je me sois bien vue ni connue.

DE FONDMAIRE.

Tout en toi fut héroïsme et vertu... je n’ai rien à te reprocher, et cependant tu vas vivre malheureuse ! et par qui ?... une passion inconnue me rend ingrat et barbare !... Si je n’ai plus pour toi ce même amour qu’autrefois, un nouveau sentiment, moins tendre, en a pris la place... tu es et tu seras toujours ma véritable amie. Il ne me sera même pas permis de vivre tranquille, si tu ne l’es toi-même... Oui, si tu devais toujours gémir dans les larmes, je briserais plutôt le lien que je dois former.

NATALIE.

Tu oublies qu’il importe à ta félicité, qu’il est résolu ; que tu l’aimes comme tu m’as jadis aimée, dis-tu ?... Allons : si j’ajoutais un mot encore, je ne pourrais te quitter qu’en perdant la vie... Tout est-il prêt, Verberie ?

VERBERIE, en sanglotant.

Oui, Madame...

NATALIE, après avoir fait deux pas.

Soutiens mes pas.

Verberie la soutient. Fondmaire la suit des yeux en silence, et va à elle comme pour l’embrasser. Elle se détourne.

DE FONDMAIRE.

Quoi ! tu te dérobes à mes embrassements !

NATALIE.

Arrête... Si ta main touchait la mienne, je reprendrais toute ma faiblesse, je le sens... un frémissement secret... Adieu, Fondmaire... j’accomplis le sacrifice imposé ; je vous rends vos serments... Fidèle à mes plus chers sentiments, je n’ai jamais désiré que votre repos. Plus chers sentiments, je vais demander au ciel, non de vous oublier, (ceci est hors de mon pouvoir) mais de supporter la vie par l’idée consolante que la vôtre sera heureuse... Loin du seul homme dont j’ai ambitionné la tendresse, que j’ai chéri dans tous les instants, la seule grâce que j’implore, en me séparant de lui, c’est qu’il daigne dans les intervalles que lui laissera l’ivresse de son nouvel amour, c’est qu’il daigne, dis-je, se souvenir qu’il fut un cœur capable du plus douloureux, du plus sublime effort, et qu’il se dise quelquefois... je lui dois mon bonheur, et elle m’a sacrifié le sien... Adieu...

Elle s’en va.

DE FONDMAIRE, d’un ton animé et ferme.

Demeure.

NATALIE, se retournant.

Qui ? moi !

DE FONDMAIRE,

Demeure, te dis-je...

Avec transport.

Chère épouse !...

NATALIE, étonnée.

Quel nom prononces-tu ?

DE FONDMAIRE.

Oui, tu l’es... tu l’emportes... tu es ma femme... ce titre sacré n’appartient et n’est dû qu’à toi...

NATALIE, émue, troublée.

Est-ce un songe ?... Suis-je faite pour le bonheur ?

DE FONDMAIRE, avec passion.

Il n’en sera plus pour moi qu’à tes genoux... Ouvre-moi tes bras ; que je n’y précipite pour n’être plus qu’à toi.

NATALIE, d’une voix étouffée par la surprise et la joie.

Cher époux ! est-il vrai ?

VERBERIE, dans un transport rapide, tombant aux genoux de son maître.

Mon cher maître ! ah ! je vous rends mille grâces.

Lui prenant et lui baisant la main.