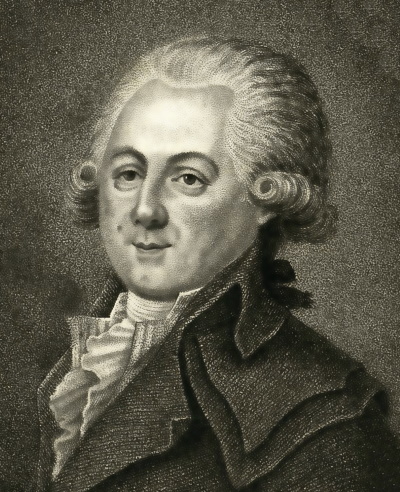

Le Juge (Louis-Sébastien MERCIER)

Drame en trois actes.

Édité en 1774.

Personnages

LE COMTE DE MONREVEL, seigneur

MONSIEUR DE LEURYE, juge

MADAME DE LEURYE

GIRAU, laboureur

FEMME GIRAU

THÉRÈSE, fille de Monsieur de Leurye, âgée de onze ans

LES ENFANTS DE GIRAU

UN DOMESTIQUE

UNE SERVANTE

La Scène est chez Monsieur de Leurye, dans la Seigneurie du Comte de Monrevel.

PRÉFACE

Il est du devoir de l’homme de lettres de s’appliquer à ranimer les mœurs et les principes de chaque condition ; il affermit ainsi la base de la société dans laquelle il vit, et il contribue, autant qu’il est en lui, à maintenir l’ordre public, source de tout avantage particulier.

Quoique les leçons de la morale n’aient pas une force coactive, néanmoins le charme de l’admiration qu’inspirent nécessairement de belles mœurs invite à les adopter et ne laisse pas toujours le tableau sans effet. Il est muet par lui-même, mais il parle quand l’œil vient à fixer ses touchantes couleurs. Il faut en détourner la vue dès qu’on ne veut pas avoir un entretien avec sa conscience.

De tous les états de la société, il n’en est point de plus important et de plus délicat que celui de Juge, et qui demande plus de lumières, de droiture, de courage et de sagesse. C’est sur lui que repose le droit respectif de la propriété, gage de la vie et de l’existence. L’homme intègre et vertueux dans les fonctions de la Magistrature semble ajouter à la noblesse, à la dignité, ou, pour mieux dire, à la sainteté de son ministère.

Il y avait diverses manières d’envisager ce sujet. On pouvait user de grands moyens, offrir une action pathétique, produire du spectacle, montrer un innocent dans les fers, prêt à tomber sous le glaive des Lois, et sauvé du supplice par la fermeté du Juge ; mais c’eût été, je crois, déshonorer l’humanité, que d’ériger en vertus et d’exposer à la louange des hommes des actions qui semblent devoir leur être naturelles. Les préconiser serait peut-être alors faire la satire la plus violente de la nature humaine.

Pour mieux distinguer l’homme juste, il était plus essentiel, je pense, de le mettre dans une de ces épreuves où l’instinct moral ne se soulève pas tout à coup, où l’on ne pressent pas le remords à la suite de l’erreur, où l’insidieuse raison vient offrir des palliatifs trompeurs, où enfin la mesure du juste paraît d’abord inappréciable, et ne peut être sentie que par une âme sévère et délicate, susceptible même des scrupules de ce sentiment exclusif qu’on nomme équité. Une telle âme saura bientôt comment elle doit se déterminer, et tiendra avec d’autant plus de fermeté à ses principes, qu’elle pouvait les oublier sans passer pour coupable aux yeux des hommes.

Voilà le Juge qu’on a voulu présenter, au risque d’être moins intéressant ; on a préféré peindre ce caractère de vertu qui n’a pas besoin d’appuis étrangers et qui n’en est pas moins ferme, qui se concentre dans le cœur de l’homme juste, représentant sur un petit théâtre obscur comme s’il était devant l’assemblée de la Nation, et qui, loin d’ambitionner l’éloge et les discours de la renommée, ne soupçonne pas même sa grandeur.

ACTE I

Le Théâtre représente l’appartement de Monsieur de Leurye, Juge. Il est assis devant un Bureau, courbé sur des papiers qu’il lit avec une profonde attention ; deux bougies presque entièrement consumées sont à gauche. Un coude appuyé sur la table, il couvre son front de sa main.

Scène première

MONSIEUR DE LEURYE, en robe de chambre et en bonnet de nuit

MONSIEUR DE LEURYE.

C’est fortement exposé... Voilà presque des preuves.

Il lit alternativement deux papiers qu’il compare.

Non, non, ce n’est pas cela ; il cherche à éluder la question principale. Toutes ces subtilités de chicane où l’on veut m’égarer m’éclairent enfin... Je l’ai suivi, je le tiens, c’est un fripon... Ce financier a reculé les bornes anciennes de son héritage ; il a entrepris sur celui de ces pauvres mineurs : cette dernière comparaison des pièces m’assure ce que je dois prononcer.

Il se lève et se promène en rêvant ; il revient s’asseoir.

Comme la vérité tardive vient de se découvrir à mes recherches !... Qu’elle est souvent pénible à démêler cette vérité ! Qu’il est difficile d’en fixer le point précis ! Quelque près qu’elle soit du Juge, elle semble le fuir. Elle réside, il est vrai, dans la bouche de l’une des deux parties ; mais dans la bouche de l’autre, se trouve en même temps son image, parée des couleurs que le mensonge adroit a su emprunter d’elle.

Se frappant la poitrine.

Tu es Juge, de Leurye ! le devoir de ton état est de la chercher sans cesse. Veille constamment, et sèche dans ton poste plutôt qu’elle ne t’échappe, faute de l’épier... Mais ne me serais-je pas trop légèrement chargé d’une fonction aussi délicate que redoutable ? Une étude longue et attentive m’a-t-elle conduit à enchaîner les principes qui servent de clef à la solution de tant de questions diverses ?... Ah ! je vois trop tous les jours que ce travail n’est rien encore... Il faut, par un exercice journalier, par une sagacité judicieuse, par des règles fines, qui se sentent et qu’on ne peut exprimer, avoir appris le secret de faire avec justesse la prompte application de ces principes à toutes les espèces différentes de causes. Que d’obstacles même dans cette application ! Comment arriver à cette décision que l’évidence a seule droit de produire ? Je m’efforce de remédier au défaut de mes facultés par une méditation profonde, par un amour ardent de l’équité. Mais que je crains encore de me tromper !

Il remet plusieurs papiers ensemble ; il écrit quelque temps, il en prend d’autres.

Quoi ! un père infirme et indigent, obligé de prendre la voie judiciaire pour obtenir des aliments de ses enfants, lorsqu’il est prouvé surtout qu’il s’est dépouillé pour eux ! Fils dénaturés ! ce n’est pas un bienfait que ce père implore, c’est une dette qu’il vous supplie de lui payer.

Il fait un geste d’indignation, il prend plusieurs dossiers, et les compte.

Je pourrai encore décider cette affaire-ci. C’est une famille que je délivrerai un jour plus tôt de la gueule dévorante du monstre de la chicane ; et un jour de plus pour celui qui attend son arrêt paraît souvent plus long qu’une année.

Il lit, et après un silence.

Voyons encore.

Un second silence.

Je crois être bien sûr de ce que je prononcerai... Ai-je bien tout revu ?... Hélas ! je ne suis qu’un homme !... N’aurais-je point, sans le vouloir, préparé l’erreur des Juges Supérieurs ? Ai-je toujours bien déterminé le passage de la vraisemblance à la certitude ? Ai-je toujours bien distingué la liaison nécessaire des faits ? Ai-je enfin, en suivant les pas des accusés, en éclairant toutes leurs actions, cherché autant la preuve de leur innocence que celle de leur crime. On s’égare souvent soi-même dans les détours d’un labyrinthe où l’on croit marcher sûrement...

Il tombe à demi-penché sur son bureau dans l’attitude d’un homme accablé.

Aurais-je eu ce malheur ?... Juge Suprême ! accorde-moi les lumières dont j’ai besoin ! Daigne toujours veiller sur ma langue. Qu’elle se glace avant que de porter un jugement inique ou peu réfléchi.

Scène II

MONSIEUR DE LEURYE, MADAME DE LEURYE en déshabillé

MADAME DE LEURYE, d’un ton pénétré.

Toujours le même, mon mari ?

MONSIEUR DE LEURYE.

Déjà levée, ma chère femme ?

MADAME DE LEURYE.

Déjà !... Et vous ! vous ne prenez plus de repos... En bonne conscience, dis-moi, depuis quelle heure es-tu là ?

MONSIEUR DE LEURYE.

Il ne me semble pas qu’il y ait longtemps.

MADAME DE LEURYE, avec un grand soupir.

Ha ! mon bon ami, vous ruinez votre santé, et vous me causez bien du chagrin.

MONSIEUR DE LEURYE.

Ma chère amie, il est des causes qu’il faut revoir à plusieurs reprises, surtout lorsqu’on touche au moment de les décider.

MADAME DE LEURYE, avec une certaine vivacité.

Mais faut-il pour cela passer toutes les nuits presque sans relâche, et ne dois-tu pas, avant tout, te conserver pour ta femme et pour ton enfant ?

MONSIEUR DE LEURYE, mettant la main sur des procédures.

Mes premiers enfants sont les infortunés qui attendent après moi. De ces papiers que tu vois et qui te semblent muets, s’élèvent des gémissements qui frappent mon oreille. Ils semblent me dire : Fuyez-nous, jugez-nous... Une charge aussi importante que la mienne absorbe le devoir de père et d’époux... Ne t’en offense point, ma chère moitié : entre en idée chez ceux dont voici les procès qui vont être jugés... Crois-tu qu’ils aient dormi tranquillement cette nuit ?... C’est demain, c’est demain, les entendras-tu répéter à chaque heure, c’est demain que se décide ma fortune : c’est-à-dire, le repos de ma vie entière, et l’existence de mes jeunes enfants... Comme ils frémissent !... comme ils disent tout bas et sans cesse : Mais a-t-il bien tout vu, tout examiné, tout pesé !... L’incertitude les mine, les dévore... Ils pressent vingt fois l’oreiller de leur tête brûlante ; ou, s’ils ferment un instant la paupière, c’est moi, c’est moi, qu’ils voient assis sur le tribunal et prononçant leur arrêt... Va, quelques heures ravies au sommeil sont trop récompensées par l’emploi qu’on en fait.

MADAME DE LEURYE.

Encore ces pauvres plaideurs n’ont-ils que leurs affaires en tête ; et, si leur sommeil en est suspendu, dès que tu auras prononcé, la joie et le repos rétabliront le calme dans l’âme du juste. Mais toi, mon vertueux ami, de nouvelles discussions succéderont sans cesse aux anciennes, et te raviront continuellement à ta femme, à ta fille, à toi-même... Ô mon ami ! je te le répète en gémissant, tu abrèges tes jours !

MONSIEUR DE LEURYE.

Il s’agit moins de vivre longtemps que de vivre utilement. La providence veillera sur vous deux, si je viens à succomber au milieu de mes travaux...

MADAME DE LEURYE, presque en larmes.

Hé ! vous succomberez.

MONSIEUR DE LEURYE, d’un ton consolant.

Ce n’est pas celui qui se repose le plus qui est le moins sujet aux maladies. Je me sens d’autant plus fort que je me donne de peines ; et plus je fais de bien, mieux je me porte.

MADAME DE LEURYE.

Trop digne Époux ! je ne puis que t’admirer, t’aimer et te plaindre.

MONSIEUR DE LEURYE.

Me plaindre ! et pourquoi ?

MADAME DE LEURYE.

Qu’avais-tu besoin d’accepter cet emploi si pénible à remplir ! Que cette place te coûte de soins et d’inquiétudes ! Ne serions-nous pas plus heureux, confondus, dans cette classe de citoyens qui, n’ayant que des devoirs faciles, mènent une vie tranquille, exempte de travaux, et qui surtout n’ont à répondre de rien.

MONSIEUR DE LEURYE.

Je l’ai accepté, cet emploi, parce que je me suis senti assez de courage pour le remplir. J’ose dire plus, je me suis cru obligé de le postuler, dans la crainte de perdre l’occasion de faire à mes semblables tout le bien que je pouvais leur faire. Les biens et les droits des pauvres habitants de la campagne sont souvent en aussi mauvaises mains que leurs corps, par une suite de l’incapacité de ceux qui exercent la profession de Juges et de Médecins. Mon attachement à mon cher Protecteur, mon amour pour la vie champêtre, m’ont fait choisir ce séjour. Dois-je ensevelir les lumières que quinze ans d’études assidue m’ont données ? J’ai eu le zèle de mon état ; j’ai dû l’avoir ; je m’en glorifie. Que l’homme qui se sent injuste et lâche, cache avec soin l’emploi d’une vie obscure ; que l’homme stupide chérisse l’oisiveté, et reste comme immobile dans la prison où son âme sommeille : mais que celui qui a senti dans son cœur une parcelle de ce feu sacré qui invite à la vertu, que celui-là, dis-je, coure se saisir avidement des places où il lui est permis de la montrer avec éclat. Que parle-t-on de ses peines ? Les peines de l’homme de bien sont dans le désordre de la société ; ses plaisirs sont dans l’état contraire... Je te pardonne tes alarmes : tu es épouse et mère, et te concentrant toute entière dans les devoirs que ces titres t’imposent, tu peux en méconnaître d’autres.

MADAME DE LEURYE.

Avec ces sentiments nobles et généreux, mais poussés peut-être un peu trop loin, veille du moins à jouir longuement de cette estime publique que tu t’es si justement acquise.

MONSIEUR DE LEURYE.

On ne meurt jamais avec regret, quand on a trouvé le secret d’être bien avec soi-même ; c’est de l’emploi du temps que dépend la consolation ou l’amertume de la dernière heure. Qui s’est refusé à celle du travail, n’a pas mérité la vie. Il n’a point vécu en effet. Si je tombe au milieu de ma carrière, Dieu daignera peut-être, en sa clémence, me récompenser comme si je l’eusse achevée.

MADAME DE LEURYE.

Je respecte trop tes sentiments pour les combattre, et peut-être effectivement je me rendrais coupable, si je cherchais à atténuer un zèle aussi utile à tes concitoyens ; modère seulement ce feu si rare, afin qu’il dure plus longtemps.

Ils se serrent les mains, en se regardant avec tendresse.

J’ai oublié, en entrant, de te dire que le Comte est de retour de son voyage. Il est arrivé à sa terre hier sur le midi.

MONSIEUR DE LEURYE.

L’as-tu vu ici ?...

MADAME DE LEURYE.

Oui ; il est venu l’après dînée à deux différentes fois. Il devait repasser encore le soir : il avait grand désir de te voir ; mais il ne t’eût pas rencontré : tu étais allé arpenter toi-même les terres de ces bons laboureurs que tu as mis enfin d’accord.

MONSIEUR DE LEURYE.

Il a donc marqué beaucoup d’empressement à vouloir me parler ?

MADAME DE LEURYE.

Oh ! beaucoup ; il semblait fort pressé de converser avec toi. Il a laissé même échapper plusieurs traits d’impatience : mais il ne m’a rien dit de plus... Nous avions compagnie.

MONSIEUR DE LEURYE.

A-t-on fait avertir ce Laboureur, ainsi que je l’ai recommandé ?

MADAME DE LEURYE.

Oui, mon bon ami ; il doit être ici de grand matin.

MONSIEUR DE LEURYE.

Bon : son affaire est une de celles qui doivent être jugées aujourd’hui sans autre délai.

MADAME DE LEURYE.

Et croyez-vous que cette affaire...

MONSIEUR DE LEURYE, en souriant avec finesse.

Je vois, ma chère, le Comte vous a dit quelques mots...

MADAME DE LEURYE.

Non, mon bon ami ; mais j’ai entendu parler son Intendant. Je voudrais savoir si les choses sont claires.

MONSIEUR DE LEURYE, l’interrompant.

Ma chère amie, nos petites conventions ne font-elles pas que je ne parlerai jamais de cela qu’à l’Audience ?

MADAME DE LEURYE.

Pardon... J’ai tort... Pardon, je deviens toujours femme sans m’en apercevoir.

Monsieur de Leurye enferme tous ses papiers sous la clef, à l’exception d’un portefeuille qu’il laisse sur le bureau.

Scène III

MONSIEUR DE LEURYE, MADAME DE LEURYE, THÉRÈSE

Une fille domestique entre, portant un bouillon dans une grande écuelle d’argent. Thérèse court à elle, le lui ôte des mains, et va le présenter elle-même à son père.

THÉRÈSE, gaiement.

Bonjour, cher papa, bonjour ; prenez ce bouillon avant tout, et puis après, que je vous embrasse.

MONSIEUR DE LEURYE, recevant l’écuelle, et l’embrassant avant de boire.

Ah ! ah ! tu es déjà levée aussi, toi !

THÉRÈSE.

Il faut bien se lever matin, si l’on veut vous voir avant que vous sortiez... Est-il bon, papa ?

MONSIEUR DE LEURYE, après avoir bu.

Excellent, ma chère Thérèse.

À sa femme.

Elle se porte à merveille, ce matin...

THÉRÈSE.

Je me porte toujours bien, quand je vous vois, car je suis si contente... Mais vous allez encore revenir bien tard aujourd’hui.

MONSIEUR DE LEURYE.

Dis-moi, combien as-tu brodé de jolies fleurs hier dans toute ta journée ?

THÉRÈSE.

Oh ! je ne les ai pas comptées, mais vous verrez, vous verrez... avant peu.

Bas à sa mère, en lui faisant un signe.

Il ne faut rien dire.

MONSIEUR DE LEURYE, s’en allant.

Allons, allons, nous examinerons tout cela cet après midi.

MADAME DE LEURYE, à sa fille.

A-t-on rangé là-dedans tout ce qu’il faut ?

THÉRÈSE.

Oui, maman... papa peut s’habiller, quand il lui plaira, tout est prêt...

MONSIEUR DE LEURYE, revenant sur ses pas.

C’est Girau, le Laboureur, qu’on a fait avertir ? On ne s’est pas trompé sans doute ? car il y en a deux de ce nom... C’est celui-là qui est neveu du défunt curé, et qui a reçu dans son état une certaine éducation.

MADAME DE LEURYE.

Justement ; le voisin du Comte, celui qui élève si bien ses enfants...

MONSIEUR DE LEURYE.

Bon... quand il arrivera, ma femme, qu’on me fasse avertir sur le champ.

MADAME DE LEURYE.

On n’y manquera pas, mon bon ami.

Monsieur de Leurye sort.

Scène IV

MADAME DE LEURYE, THÉRÈSE

THÉRÈSE.

Maman, j’ai quelque chose à vous dire que je ne vous ai pas encore dit, et qu’il faut pourtant que je vous dise.

MADAME DE LEURYE.

Qu’est-ce que c’est, ma fille ?

THÉRÈSE, avec un petit soupir.

C’est du chagrin que j’ai.

MADAME DE LEURYE.

Du chagrin ! à votre âge...

THÉRÈSE.

Oui... le cher papa a toujours l’air un peu malade... ne remarquez-vous pas cela comme moi ?... pourquoi donc a-t-il toujours cet air-là ?

MADAME DE LEURYE.

Ma fille, c’est qu’il n’épargne point ses peines pour bien remplir ses devoirs.

THÉRÈSE.

On prend donc un air malade, quand on remplit bien ses devoirs ?

MADAME DE LEURYE.

Ma chère enfant, cet air malade n’est rien qu’une fausse apparence, et l’âme se porte toujours bien : voilà le principal. Ne juge point de la santé par les couleurs du visage : apprends de moi de bonne heure, ma chère Thérèse, que la vraie santé est celle de l’âme ; le reste est trop peu de chose pour y faire beaucoup d’attention.

THÉRÈSE.

Maman, et moi, mon âme se porte-t-elle bien ?

MADAME DE LEURYE.

Oui, ma chère enfant, elle se porte bien ; dès qu’elle sera malade, viens à moi et je la guérirai.

THÉRÈSE.

Maman, il ne faut pas dire au cher papa ce que je brode pour lui, j’ai peur qu’il ne le devine. Il me croit toujours après ce sac à ouvrage. Nous allons bien le surprendre avec ces belles manchettes pour le jour de sa fête.

MADAME DE LEURYE.

Penses-tu avoir fini pour ce temps-là ?

THÉRÈSE, vivement.

Oh ! je passerai plutôt toutes les nuits...

Scène V

MADAME DE LEURYE, THÉRÈSE, LE GRIS

LE GRIS.

Monsieur le Comte.

MADAME DE LEURYE, un peu surprise.

Si matin !... Faites toujours entrer.

THÉRÈSE.

Je vais aller avertir mon papa... il l’a dit...

Scène VI

LE COMTE DE MONREVEL, MADAME DE LEURYE, THÉRÈSE

LE COMTE, entrant familièrement et retenant Thérèse par la main.

Oh ! pour le coup il ne sera pas sorti, je pense... Nous le tenons, cette fois... Je vous souhaite le bon jour, Madame, et la charmante petite... Mais elle est tout à fait gentille à demi-habillée comme cela.

THÉRÈSE, en se sauvant.

Mais, Monsieur, vous venez de trop grand matin aussi... vous nous surprenez.

MADAME DE LEURYE, sur le point de gronder.

Voyez donc cette petite...

LE COMTE.

Ah ! ne la grondez point, de grâce... Il faut laisser à l’enfance toutes ses naïvetés.

Thérèse sort.

MADAME DE LEURYE.

Monsieur le Comte, vous devez savoir qu’ici toutes les heures sont également à vous.

LE COMTE.

Je le sais ; et votre époux est bien l’homme que j’aime le mieux dans le monde, à qui je suis le plus sincèrement attaché : ne voilà que six semaines d’absence, et je souffrais beaucoup de ne plus le voir... et la charmante enfant ! que je voudrais pouvoir vivre à vos côtés. Je sens de plus en plus que je vous aime tous d’une affection sans réserve.

MADAME DE LEURYE.

Dans tous les temps, vous nous avez toujours témoigné tant de bontés, que nous pleurons quelquefois, mon époux et moi, de tendresse et de reconnaissance, en songeant à tout ce que vous avez fait pour nous.

LE COMTE.

En vérité, tout cela me fait encore plus de plaisir qu’à vous-mêmes, et j’attends que Thérèse ait atteint l’âge, pour l’établir d’une manière qui fera plus d’un jaloux.

MADAME DE LEURYE.

Orphelin dès sa plus tendre enfance, mon époux peut dire avoir trouvé en vous un père, un père tendre...

LE COMTE.

Il avait perdu ses parents, j’ai dû les représenter ; je suis son parrain, j’ai rempli des devoirs fondés sur des sentiments, et qui me sont devenus ensuite bien chers... Mais je ne suis pas à la fin... N’en parlons plus, Madame ; j’ai toujours fait plus de cas des actions que des paroles.

MADAME DE LEURYE.

Vous nous surprenez chaque jour par de nouveaux bienfaits ; vous êtes si ingénieux dans les dons de votre tendresse !

Scène VII

LE COMTE, MONSIEUR DE LEURYE habillé

Dès que Monsieur de Leurye paraît, Madame salue le Comte et se retire.

MONSIEUR DE LEURYE, courant au Comte en lui serrant les mains.

J’ai de plaisir à vous revoir, à vous embrasser, mon cher et honoré bienfaiteur.

LE COMTE, lui faisant les mêmes amitiés.

Bonjour, mon cher de Leurye ; bonjour, aimable homme.

MONSIEUR DE LEURYE.

Vous êtes venu hier plusieurs fois, et toujours sans me rencontrer.

LE COMTE.

Oui, ce dont j’ai été assez fâché ; car je suis impatient de causer avec vous. Il s’agit de cette petite affaire que j’ai laissée aller d’elle-même, parce qu’elle était entre vos mains...

En souriant.

Vous êtes mon Juge, au moins ; et, ma foi, je viens vous solliciter tout de bon.

MONSIEUR DE LEURYE.

Je ne suis ici qu’un homme qui vous chérit, vous respecte.

LE COMTE.

Dites en un seul mot que vous êtes un véritable ami.

MONSIEUR DE LEURYE.

Vous m’avez permis de m’honorer de ce titre : mais tout cher qu’il est à mon oreille et à mon cœur, je vous en donne un dans le fond de mon âme, qui peint autant d’attachement et plus de respect.

LE COMTE.

Revenons à notre affaire ; je l’ai extrêmement à cœur, je vous en avertis... Vous ne vous en doutez seulement pas... Savez-vous bien que vous avez fait trembler mon Procureur ; il m’a écrit que vous avez appointé l’affaire, qu’il avait des craintes, et que vous pourriez bien la juger à mon désavantage. Enfin, il est accouru, à mon arrivée, me renouveler toutes ses alarmes ; je lui ai envoyé, comme vous savez, un mémoire instructif, fait par un célèbre Avocat. Est-il vrai que vous êtes sur le point de juger cette affaire, ainsi qu’on vient de me le dire encore ?

MONSIEUR DE LEURYE.

Il est vrai ; je rends sentence aujourd’hui.

LE COMTE, étonné.

Aujourd’hui ?

MONSIEUR DE LEURYE, avec tranquillité.

Je l’espère.

LE COMTE.

Quoi ! si tôt !

MONSIEUR DE LEURYE.

Pourquoi tarder ? Il n’est pas nécessaire de prolonger, quand il y a assez d’éclaircissements.

LE COMTE.

Mais je vous apporte, moi... des pièces nouvelles.

MONSIEUR DE LEURYE.

Je les estime à peu près inutiles.

LE COMTE.

Celles que vous avez vues sont donc suffisantes ? Hé bien ! parlez-moi, de Leurye ; je suis venu pour cela, je veux savoir de votre bouche comment vous prenez les choses.

MONSIEUR DE LEURYE.

Je le ferai avec franchise, Monsieur le Comte : j’ai lu très scrupuleusement les pièces faites de part et d’autre. Je les ai comparées, et surtout le dernier mémoire de votre Avocat. C’est un homme d’esprit que cet Avocat ; il écrit bien, très bien. Ses plaidoyers sont presque des morceaux académiques. Il a beaucoup de finesse, des tours adroits, de la véhémence ; et, dans les endroits qu’il ne peut rendre clairs, il sait s’échapper, en donnant le change sur d’autres objets qui vous rejettent si loin, si loin de la vraie question, de la question fondamentale, qu’on la perdrait de vue sans une attention suivie, exacte et même sévère. Votre partie adverse, ce bon campagnard, qui ne connaît pas les habiles gens, est aussi mal servi que vous l’êtes bien. Il a confié ses intérêts au Procureur le plus ignare qui soit à cent lieues à la ronde, et je ne doute point que lui-même ne s’expliquât beaucoup mieux : mais abstraction faite de la façon d’écrire, je lui trouve jusqu’à cette heure un certain droit incontestable : sa propriété est prouvée ; et, s’il faut le dire, rien de plus juste au fond que ses demandes.

LE COMTE.

Prenez bien garde... Vous n’y êtes pas... Mon ami... cet héritage dépend du Domaine de mon Comté. Il n’a aucun titre pour s’en prétendre propriétaire. Il n’en présente aucun. Sa possession et celle de son père ne peuvent lui suppléer un titre. Ils ont joui de mauvaise foi.

MONSIEUR DE LEURYE.

Quoi ! vous demandez un certain ordre de papiers à des gens qui ne savent pas lire ! Un Paysan ne doit pas se trouver en danger de perdre son patrimoine, parce que son grand-père l’aura fait Laboureur, au lieu de le mettre chez un praticien. La bonne foi des gens de son espèce leur fait croire qu’ils n’ont pas besoin de ces papiers. Au surplus, je connais deux titres à ce Paysan ; sa possession et vos titres.

LE COMTE, étonné.

Que dites-vous ? Vous n’y pensez pas, de Leurye... Mon terrier me donne ce terrain. C’est une chose authentique. N’avez-vous pas vu que la reconnaissance n’annonce que trois arpens et demi, tandis que ce Paysan en possède plus du double ; d’où il suit manifestement qu’il a anticipé sur les terres de mon Domaine.

MONSIEUR DE LEURYE.

Oui, votre dernier terrier le ferait croire ; mais deux anciens terriers antérieurs, que votre Procureur a produits (heureusement sans les avoir lus) rectifient cette reconnaissance, et prouvent que ce Paysan ne possède rien de trop. Votre Avocat n’a point vu ces deux pièces, et toute l’éloquence de son Mémoire porte à faux. Ces deux anciens terriers sont devenus des pièces communes contre les deux parties, sur lesquelles je dois fonder ma décision.

LE COMTE, stupéfait.

Ce que vous me dites-là me confond ; en vérité... Avez-vous bien lu ?...

MONSIEUR DE LEURYE.

Oui... très bien... Même il paraît que vous n’êtes pas le seul qui ayez désiré cette portion de terre, puisque dans le dernier terrier on s’est ménagé un titre pour s’en emparer. Vous savez qu’il est des Seigneurs qui abusent de leur crédit, oppriment leurs vassaux, leur font reconnaître des droits qu’ils n’ont pas, et s’emparent de leurs communes.

LE COMTE.

Je ne puis revenir de la surprise où vous m’avez jeté...

MONSIEUR DE LEURYE.

Pourquoi ne m’avez-vous pas prévenu d’abord de cette affaire ? Je vous aurais empêché de plaider.

LE COMTE, froidement.

J’ai eu mes raisons.

MONSIEUR DE LEURYE.

Soit : mais vous ne voulez point avoir le bien d’autrui, et j’espère vous épargner ce malheur... Vous n’avez pas plus de droit sur cette portion des biens de ce Laboureur, qu’il n’en a sur toute votre Terre : selon ce qu’on m’en a rapporté, c’est un parfait honnête homme, un bon père de famille.

LE COMTE.

On vous a dit vrai ; c’est un fort honnête homme : mais c’est bien aussi l’homme le plus entêté... que je connaisse... Il faut, cependant, qu’il me cède ; je l’y forcerai plutôt. Oh ! j’emporterai ce morceau...

MONSIEUR DE LEURYE.

Il n’est pas encore venu se présenter une seule fois ; cela m’étonne ; il répète toujours qu’il est tranquille, qu’il est sûr de son bon droit : je l’ai fait cependant éviter de ne pas manquer de venir me trouver ce matin. Je veux un peu l’interroger avant que de finir... Il ne doit pas tarder.

LE COMTE.

Tant mieux ; vous le gagnerez plus facilement que moi...

MONSIEUR DE LEURYE.

Si vous pouviez vous arranger avec lui à l’amiable, j’en serais très enchanté ; car, je ne vous le dissimulerai pas, c’est pour vous une affaire perdue.

LE COMTE, avec chaleur.

Une affaire perdue !

MONSIEUR DE LEURYE.

Heureusement que pour un homme de votre opulence, c’est peu de choix.

LE COMTE, avec une certaine impétuosité.

Ce peu de chose est plus que vous ne pensez, plus que vous ne pouvez imaginer. Je suis venu exprès. Je ne prétends point que vous regardiez cette affaire-ci aussi indifféremment ;

Brusquement.

elle est plus importante que vous ne croyez. Asseyons-nous, je vous prie, et écoutez-moi.

MONSIEUR DE LEURYE.

Avant tout, observez que nous parlons comme amis et non autrement... Je ne dois pas douter de la noblesse et de la justice de votre cœur... Là, avouez-le franchement ; ne sentez-vous pas une répugnance secrète à poursuivre ce Laboureur ? C’est le patrimoine de ses ancêtres ; et, s’il avait le malheur de n’avoir pas de titres suffisants pour fonder sa propriété, non, ce n’est pas vous qui voudriez profiter de cette perte pour envahir une possession dont il a joui tranquillement depuis qu’il est au monde.

LE COMTE.

Je vous aime bien sur ce ton-là, mon cher de Leurye... C’est penser encore plus en homme qu’en juge : c’est à l’homme aussi que je parle. Certainement, je ne veux lui faire aucun tort ; si j’avais cet indigne projet, votre voix suffirait pour m’en faire rougir. Vous allez tout savoir.

Ils s’asseyent.

Il y a trois ans que je possède cette Terre, et jamais rien ne m’a tant passionné que cette acquisition : vous le savez ; j’en serais, je crois, devenu fou, si je l’eusse manquée. La liberté d’y bâtir à ma fantaisie fait toutes mes délices. Vous avez vu avec quelle promptitude (qui tenait de l’enchantement) j’ai fait changer toute la disposition du sol. Quel plan a jamais été plus merveilleusement imaginé ? et l’exécution a été un nouveau prodige... Eh bien ! mon ami, tout ce qui s’est fait n’est rien auprès de ce qui peut s’y ajouter : ce petit et malheureux coin de terre pour lequel je plaide, et plaiderai, est le couronnement, la fin, la perfection de tous mes autres projets. Il est impossible qu’il n’appartienne pas à mon parc, par l’avantage singulier qu’il lui donne. Renouvelez votre attention. Vous rappelez bien la situation des lieux ? Eh bien !ce terrain tant débattu est en ligne droite en perspective au salon de mon château. C’est un monticule qui s’élève en grade, et sur lequel je fais bâtir le plus joli pavillon aérien, et dont les portiques se trouveront en face de notre vestibule. De là, nous découvrirons tous les pays circonvoisins. Ce sera un aspect délicieux, un point de vue unique ; sans compter que nous trouverons au pied une source d’eau limpide ; moi qui en cherchais une depuis si longtemps. Dans un endroit où l’on n’apercevait qu’une masure et des granges, s’élèvera une espèce de temple, qui sera celui de l’Amitié : et, de cette eau qui ne servait qu’à des canards, je ferai construire le plus superbe bassin. Au bas, une grotte ; sur le côté, un petit bois ; vers la droite, un kiosque.

Se fouillant.

Parbleu ! je suis un grand sot ; j’ai là mon plan en poche, et je ne vous le montre pas. Cette affaire me dérange la tête.

Il déroule son plan.

Tenez, regardez bien. Voyez de vos propres yeux, si la terrasse, le château, le parc, le vestibule, le pavillon et le bassin ne correspondent pas parfaitement en lignes parallèles.

MONSIEUR DE LEURYE.

En effet, cela serait admirable... Je me figure tout ceci en imagination : mais dans ce moment-ci, ce n’est pas de construction qu’il s’agit.

LE COMTE.

Voici le fait... Mon plan conçu, mon homme d’affaires m’a dit que ce terrain avait été usurpé sur le domaine de ma seigneurie. Cependant, sans vouloir user d’aucun droit, je me suis transporté chez ce Laboureur ; je l’ai prié, le plus poliment du monde, de me vendre son champ : je me suis fait voir à lui tout entier avec ma folie ; je ne sais pas me déguiser. Je ne lui ai point caché le désir violent qui me possédait. Ce diable d’homme, profitant de mon faible, soit par malice, soit pour faire l’homme d’importance, me refusa net. Je pense que c’était pour avoir un plus haut prix : je le haussai, je lui fis des offres, mais des offres extravagantes ; et plus j’enchérissais, plus il s’obstinait... Jugez du dépit qui m’anima, je me retirai confus ; et, quelques semaines après, je récidivai mes tentatives, j’employai des émetteurs de toute nature. Je lui proposai des échanges de toute espèce. Rien ne put le gagner... Je reconnus alors une intention directe de me contrarier, j’en conçus une douleur qui ne peut s’exprimer. Le croiriez-vous ? Chagrin, outré de ne pouvoir faire cette acquisition, j’en tombai malade à la fin ; oui malade... Cependant on est chargé de voir si je n’ai pas réellement des droits, qu’au fond je n’avais nulle envie de faire valoir. On parcourt, on fouille mon terrier, on trouve une petite pièce, ah ! bien bonne ! une simple reconnaissance de l’héritage, qui constate que ce paysan, ou son ancêtre, a anticipé sur le domaine de ma terre. Il est décidé, d’après la Coutume, que je m’emparerai préalablement... Tout le monde m’y poussait... J’étais piqué au vif ; je laissai faire mon intendant qui a tout conduit, mais toujours intérieurement bien résolu de dédommager ce Paysan, dès qu’il viendrait à être raisonnable ; ce n’est qu’à une espèce de vente forcée que je veux le réduire. Je me propose même alors de le traiter généreusement, quoique j’aie lieu d’être mécontent... Vous pensez bien que mon dessein n’a jamais été de le ruiner.

MONSIEUR DE LEURYE.

Que vous auriez pu vous épargner de peines à l’un et à l’autre ! Eh ! dites-moi, ce surplus d’agrément, quelque enchanteur qu’il vous paraisse, vaut-il l’inquiétude que vous avez éprouvée, et celle en même temps que vous lui fait sentir ?

LE COMTE.

Tranchons là-dessus, de Leurye : je ne veux point que vous me pressiez sur cet objet. C’est une passion folle, j’en conviens ; mais votre moral ne peut que m’aigrir. J’ai bravé mes propres reproches ; n’allez pas plus avant ; il est des faiblesses qu’il faut savoir pardonner à mon âge, c’est la dernière fantaisie que j’aurai ; elle ne domine à un point que si je ne me contente, mon château et la vie me deviendront insipides. Ce désir est le hochet de ma vieillesse ; chaque âge a le sien. Rappelez-vous le temps où vous soupirez après celle que je vous ai obtenu pour épouse, en rompant tout obstacle contraire... Que seriez-vous devenu, si je ne l’eusse emporté ?

MONSIEUR DE LEURYE.

Il est certain que je n’aurais pu survivre à cette perte ; je n’oublie point que vous seul avez décidé mon bonheur ; et, pour ce seul bienfait, je vous dois plus qu’à ceux qui m’ont donné le jour.

LE COMTE.

Nous sommes convenus, de Leurye, que vous ne prenez jamais ce ton-là... Je connais votre cœur... Je sais que vous m’aimez ; mais les expressions de votre reconnaissance sont ordinairement si vives, qu’elles me provoquent une trop grande émotion.

MONSIEUR DE LEURYE.

Vous m’imposez toujours le silence... Eh ! puis-je vous voir autrement qu’en père ? Vous m’avez tenu lieu de tout ; vous m’avez adopté ; je n’ai connu que vos bontés dès ma plus tendre enfance, remis dès mon berceau entre vos mains généreuses...

LE COMTE.

Vous pourrez vous acquitter aujourd’hui envers moi, de Leurye... Vous m’entendez.

MONSIEUR DE LEURYE.

J’attends ce Laboureur. Je souhaite qu’il consente à vendre. Je ne désire rien tant que de voir l’affaire s’arranger à l’amiable : il faut le gagner à quelque prix que ce soit.

LE COMTE.

Et si l’on ne pouvait le gagner ?

MONSIEUR DE LEURYE.

Il faudrait vous attendre à perdre ; je suis forcé de vous en prévenir.

LE COMTE, en colère.

Comment ! comment ! y pensez-vous ? Songez-vous que c’est à moi que vous parlez ? Et, après tout ce que je viens de vous dire, un mot aussi cruel a-t-il pu sortir de votre bouche ?... Est-ce là être mon ami ?...

MONSIEUR DE LEURYE, le prenant par la main.

Faisons un tour de jardin, en attendant notre homme, il aura peut-être changé d’humeur... De nouvelles propositions pourront le flatter... Venez ; rien ne rafraîchit le sang comme une petite promenade du matin ; nous allons peser tranquillement vos intérêts et les siens, et les concilier, s’il est possible avant l’heure du jugement.

ACTE II

Scène première

GIRAU, seul, regardant de tous côtés

Voici donc la maison de notre Juge... C’est pour la première fois que nous y entrons, car nous n’avons jamais eu de procès avec personne, Dieu merci, et celui-ci est bien le premier ; mais certes nous sommes poussés à bout... C’est un honnête homme que notre Juge, nous l’avons vu opérer... Voilà pourquoi nous avons toujours dormi tranquilles... Il y a une justice sur terre, comme il y a un soleil au firmament ; le soleil, depuis que nous sommes au monde, nous a vus dans notre chaumière ; la justice des hommes ne nous en chassera pas... Non, cela n’est pas possible ; car autrement, voyez-vous, tout serait bouleversé ; et, puisque le soleil qui se lève tous les matins, va se coucher tous les soirs, nous devons rentrer de même, après nos travaux, dans notre ancienne demeure, ainsi que nous faisions ci-devant avant ce tant malheureux désastre... On a mis ma cabane à bas : eh bien ! ceux qui ont eu cette indignité, la relèveront à leurs dépens... Cela doit être, cela fera... Notre femme était inquiète... La pauvre femme !... Nous lui avons dit : ne te chagrine point, femme, parce qu’il y a là-haut une Providence qui voit tout ce qui se passe ici-bas, et qui fait que les mauvais génies ne riront pas toujours les derniers... Il y a là certaines choses qui, malgré les méchants caractères, ne peuvent longtemps durer : car autrement tout serait sans-dessus dessous sur la terre. Or je réfléchis à part moi, qu’il faut un ordre à tout.

Scène II

GIRAU, THÉRÈSE

THÉRÈSE, en faisant une révérence.

Monsieur, c’est vous qui êtes M. Girau, n’est-ce pas ?

GIRAU.

Oui, ma belle Demoiselle.

THÉRÈSE.

Mon papa a recommandé de ne point vous faire attendre, et de l’avertir sitôt que vous seriez arrivé... Je vais tout de suite lui dire que vous êtes ici...

GIRAU.

Vous êtes bien bonne et bien obligeante : nous attendrons ici tant qu’il faudra, sans trouver le temps long. Nous savons que Monsieur votre père a plus d’une personne à contenter.

THÉRÈSE, faisant une révérence gracieuse à Girau.

Vous l’allez voir, il n’est pas bien loin : car il est dans notre jardin.

Scène III

GIRAU, seul

Voilà une enfant bien élevée, par exemple... Cette politesse-là n’est pas menteuse. On sent qu’elle part là du fond du cœur... Cela fait plaisir à voir... Tenez, on reconnaît un digne homme à la révérence de sa petite fille... Il y entre un air affable, un je ne sais quoi qui ne se voit pas dans la maison des orgueilleux... Oh ! le voilà lui-même.

Scène IV

LE COMTE, MONSIEUR DE LEURYE, GIRAU

GIRAU, chapeau à la main.

Monsieur le Juge, nous ne venons pas vous prier de nous rendre justice ; car nous vous ferions là une très grosse insulte. Nous n’allons pas prier le dimanche M. le Curé de dire la grand-messe ; et si, il la chante... Nous venons tant seulement pour obéir à votre ordonnance... Nous savons que vous êtes bien avec M. le Comte que voilà. Il vous vient voir de grand matin, lui ! Nous n’avons pas tant de temps à notre disposition ; mais nous ne craignons rien pour cela, parce que nous sommes sûrs et certains en nous-mêmes que nous avons droit et raison, et que vous avez d’ailleurs, par la bonté du ciel, des lumières en tête, et de l’équité dans le cœur.

Saluant le Comte.

Serviteur, Monsieur le Comte.

MONSIEUR DE LEURYE.

M. Girau, puisque vous m’avez voulu pour Juge, quoique vous eussiez pu me récuser, je le serai. J’ai voulu vous entendre vous-même. Il ne faut point qu’un Juge prononce définitivement, sans avoir conversé, autant qu’il est possible, avec les deux parties.

GIRAU, se couvrant.

Nous avons expliqué notre cause à vos Messieurs Procureurs, qui vous l’ont rendue dans un langage où, par ma foi, nous n’entendons plus rien nous-mêmes. Ils me font tourner la tête avec toutes leurs demandes, et ce n’est pas encore celle d’argent qui nous tracasse le plus ; mais chaque jour il leur faut quelques nouvelles paperasses. Ils appellent cela des pièces, des titres ; et où veulent-ils que nous trouvions ces titres et ces pièces ? Dans notre famille, nous n’avons jamais été bien curieux de conserver de semblables griffonnages ; et sans Monsieur le Comte qui s’est rendu notre adversaire, nous ignorerions encore ce que c’est que titres, coutumes, terriers, exploits, significations, et tous ces noms qui ressemblent comme deux gouttes d’eau à ceux du grimoire.

LE COMTE, appuyé sur sa canne.

Vous devez donc me bien détester.

GIRAU.

Dieu vous garde de tout accident... Mais certes nous ne sommes pas payés pour vous aimer ; si nous disions le contraire, nous mentirions, voyez-vous !

MONSIEUR DE LEURYE.

Cependant Monsieur le Comte n’est connu dans tous les environs que par des bienfaits. On chérit généralement sa personne, et l’on ne peut penser qu’un cœur aussi généreux veuille jamais vous faire le moindre tort.

GIRAU.

Du tort !... Oh ! c’est bien pis que du tort... Non, jamais la méchanceté des hommes inspirés par le plus noir Démon, ne fut aussi épouvantable. C’est l’enfer qui a soufflé une telle chicane... On veut acheter mon bien, et moi je ne veux pas le vendre : à nous permis, sans doute... Que fait-on ? un jour que nous sommes allés, avec tous nos enfants, travailler à notre petite ferme de Chali, arrive, pendant notre absence, une armée d’ouvriers, qui défoncent mon champ, arrachent mes arbres, rasent l’antique et chère maison qui nous a tous vus naître.

En sanglotant.

Ah ! Monsieur, Monsieur, nous n’avons jamais éprouvé de notre vie un pareil coup au cœur. À l’aspect de tout ce renversement, je tombai par terre immobile, dans le désespoir... Mes pauvres enfants me prirent dans leurs bras, comme si j’étais mort, et en me relevant poussaient des cris pitoyables... Revenu à moi, un maudit homme noir vient, m’accable d’écritures, en disant de prouver que mon bien est à moi ; ce bien sur lequel mon père a vieilli jusqu’à quatre-vingts ans ; ces mains que vous voyez, ces mains calleuses se sont durcies dès l’enfance à en remuer la terre... Elle est à moi, comme le ciel est à Dieu. Rendez-la à justice : je veux que mes enfants la labourent de même, et y trouvent leur subsistance ; ou s’il était possible qu’on eût l’abomination d’autoriser la violence, parce que M. le Comte est un gros Seigneur, je me coucherais sur la porte de la cabane qui nous reste, et de là je montrerais à tous les passants le champ que l’on nous aurait ravi. Mes enfants répéteraient à leurs petits enfants cette horrible injustice ; et tant que l’âme nous battra dans la poitrine, nos justes et éternels reproches ne cesseraient de se faire entendre autour de l’habitation, que la séquelle infernale nous aurait volée.

MONSIEUR DE LEURYE.

Modérez-vous, Monsieur Girau.

GIRAU.

Que je me modère !... Ah ! si vous vous trouviez à notre place ?...

MONSIEUR DE LEURYE.

C’est avec de la tranquillité que l’on parvient à s’entendre et à s’accorder. On a vu souvent les affaires les plus épineuses s’arranger un instant avant qu’on les jugeât ; je désirerais que vous ne fussiez pas si loin d’un accommodement : il serait peut-être favorable à tous deux. Monsieur le Comte est plus disposé que vous ne pensez, à vous traiter amicalement... Voyons, quelles sont vos demandes ?

GIRAU.

Mes demandes !

MONSIEUR DE LEURYE.

Oui, à quoi vous bornez-vous, pour entrer en accommodement ?

GIRAU.

Mes demandes ! Elles sont bien simples et fort aisées à remplir. Primo, nous voulons d’abord que l’on nous rétablisse notre demeure, telle qu’elle était avant que l’on soit venu tout mettre à bas ; ensuite, que notre maison soit reconstruite sur le même plan : et l’on n’aura pas besoin d’Architecte ; nous en servirons bien nous-mêmes ; car c’est nous, afin que vous le sachiez, qui l’avons bâtie, il y a trente ans, quand elle a voulu tomber. Pour ce qui regarde le potager où étaient nos choux, nous avons produit un compte exact de la perte où nous a jetés ce malheureux dégât. Nous n’y avons pas ajouté une obole, Dieu merci. Notre compte étonne vos gens de Justice, qui se moquent de notre désintéressement ; mais nous ne voulons pas qu’il soit dit que nous ayons eu quelque bénéfice de notre infortune, et que nous ayons reçu un denier de l’homme qui, parce qu’il avait de l’argent, est venu nous opprimer dans notre chaumière. Qu’on nous rende ce qui est à nous ; nous ne demandons rien de plus... Si la Loi le condamne à quelque amende, (comme nous imaginons que cela doit être) nous déclarons d’avance que nous abandonnons cette somme là aux pauvres de la Paroisse.

LE COMTE.

Singulière tête d’homme !

MONSIEUR DE LEURYE.

Vous ne voulez donc pas vendre, Monsieur Girau ?

GIRAU.

Non.

MONSIEUR DE LEURYE.

Quelque prix que ce soit ?

GIRAU.

Non.

MONSIEUR DE LEURYE.

Mais, Monsieur le Comte vous offre deux fois la valeur de votre terrain : exigeriez-vous davantage ?

GIRAU.

Nous n’exigeons rien... Nous ne voulons que notre champ... En un mot, faites-nous perdre, faites-nous gagner... vous êtes le maître... Je ne veux pas vendre ; je ne vendrai point.

MONSIEUR DE LEURYE va à son secrétaire, en tire son grand portefeuille, et dit, en s’en allant, à voix basse.

Ceci est positif... Je vous laisse ensemble... Tâchez d’entrer en accommodement ; il ne sera peut-être pas toujours inflexible. Il est dans la première chaleur du ressentiment ; cela pourra passer.

LE COMTE.

De Leurye, vous devriez rester ; vos raisons appuieraient les miennes.

MONSIEUR DE LEURYE.

Il vaut mieux que le débat soit sans témoins... Vous ferez plus libres l’un et l’autre... Je reviendrai savoir ce qui se sera passé entre vous... N’épargnez rien pour le gagner.

Il sort.

Scène V

LE COMTE, GIRAU

LE COMTE.

Eh bien ! voyons... pouvons-nous parler ensemble à cœur ouvert ?

GIRAU.

Tant qu’il vous plaira, Monsieur le Comte... Nous ne sommes parfois que trop francs.

LE COMTE.

Vous ne me déplaisez pas ainsi ; dans quatre heures le Procès sera jugé... Il en est temps encore ; ainsi, entrez un peu dans les voies qui vous sont proposées.

Girau s’éloigne.

Comme vous vous éloignez !... Approchez, approchez... Avez-vous peur de moi ?

GIRAU.

Ce n’est pas la crainte qui fait que nous nous éloignons ; avec de la probité, Monsieur le Comte, on n’a peur de personne.

LE COMTE.

J’entends ; c’est par antipathie.

GIRAU.

Pas plus l’une que l’autre.

LE COMTE.

Regardez-moi bien, je ne suis pas si méchant.

GIRAU.

Si les riches ne le font pas par leur volonté, ils le font par autrui... Malheureusement cela revient au même...

LE COMTE.

Et vous, croyez-vous n’avoir pas mis d’humeur dans votre conduite ? Et votre caractère est-il facile ? Dites-moi un peu, par quel entêtement vous êtes-vous rendu si intraitable ? J’ai été chez vous dans la meilleure intention du monde, et très éloigné de tout esprit de chicane. Ne vous ai-je pas proposé un prix honnête ? Ne vous ai-je pas expliqué confidentiellement mes vues et mes desseins ? Ne vous ai-je pas supplié d’y accéder ? Et vous, Monsieur Girau, vous qui êtes sur ma Seigneurie ; vous que je regardais comme m’étant attaché, vous que j’ai traité toujours avec amitié, car vous savez que je ne suis point fier avec un honnête Laboureur : Eh bien ! vous avez rejeté mes offres, mes prières ; et cela, avec une opiniâtreté sans exemple, avec un orgueil hautain, et même un peu d’insolence.

Mouvement de surprise de Girau.

Oui, oui, d’insolence, Monsieur Girau ; et, si j’ai des torts, les vôtres assurément ne sont pas moindres.

GIRAU.

Monsieur, nous ne sommes ni hautains ni insolents, et, sauf respect, nous nous connaissons mieux que vous ne nous connaissez... Vous êtes le premier dans le monde, qui nous disiez une telle injure... J’ai soixante-neuf ans ; vous n’en avez guères moins, je pense. Avouez-le ; à notre âge, on a de... la barbe au menton, et de la fermeté dans les idées... Nous avons une tête, Monsieur le Comte, une tête qui a vu bien des choses, et qui, durcie au soleil des moissons, est inébranlable dans ce qu’elle décide. Je mène seul tous mes enfants, grands et petits, et tout va bien, car on m’obéit... Nous avons vécu avec honneur et sans reproche ; cela doit vous dire que nous n’avons pas fléchi, et que notre cœur n’a pas été plus lâche que notre bras... Nous ne l’avons point été, nous ne le ferons jamais. Vous nous avez fait une infamie ;

Le Comte lui rend le geste de surprise.

oui, Monsieur le Comte, une infamie qui crie vengeance devant Dieu et devant les hommes. Nous nous devions à nous et à nos enfants, de montrer qui nous sommes, surtout lorsqu’on nous attaquait sur notre palier. Le ver de terre qu’on écrase, se redresse bien et montre l’aiguillon...

LE COMTE.

J’ai réclamé un bien qui a été usurpé. Le Terrier de ma Seigneurie le prouve. Vous n’avez point de titre, et la Loi présume que votre terrain fait partie de mon domaine.

GIRAU.

Nous ne savons point ce que dit ce Terrier, ou plutôt ce qu’on lui fait dire ; nous savons seulement que, depuis notre aïeul jusqu’à nous, nous en jouissons depuis deux cents ans. Voilà notre titre, à nous, écrit à la face du Firmament. Aucun de nos ancêtres n’a été un usurpateur : et la preuve en est claire, c’est que le ciel nous y a tous bénis ; et qu’en conséquence nous y avons tous prospéré ; l’ancien Seigneur a pu faire griffonner tout ce qu’il a voulu ; le parchemin se laisse écrire. Mon père nous avait bien dit que ce Seigneur avait anciennement désiré notre terrain ; mais le cher homme a fait tout comme nous ferons ; il a refusé de vendre. Où est donc la Loi qui pourrait, en nous y forçant, nous chasser de notre patrimoine ? Sera-ce le jugement du Tribunal ? Eh ! Monsieur le Comte, consultez plutôt le jugement de votre cœur : celui-là, ou je me trompe fort, n’a pas besoin d’Huissier pour vous signifier de nous rendre un bien qui est à nous bien avant que vous soyez venu au monde pour nous tourmenter tous...

LE COMTE, à part.

Quel homme !

Haut.

Quand je dis que ce terrain a été usurpé sur le domaine de ma Terre, j’entends qu’anciennement il était en friche ; que vos auteurs en ont tiré parti, et que le Seigneur l’a toléré. Je ne veux pas dire pour cela que votre père et vous soyez de malhonnêtes gens ; j’ai l’opinion contraire.

GIRAU.

Malgré cette estime que vous dites nous porter, il faut, permettez-nous de vous en faire ici l’ouverture sans biaiser, il faut que vous nous jugiez bien insensibles, pour nous avoir molestés comme vous l’avez fait. Vous autres Nobles, avez des idées que nous devons demeurer calmes aux offenses qu’il vous prend envie de nous faire. Dès que c’est un Paysan, c’est moins qu’un chien de basse-cour qu’on chasse d’un coup de pied. Si par représailles nous avions eu la témérité d’en faire autant de notre chef, nous aurions mérité la prison, le carcan, les galères ; et nous y serions en attendant que nous puissions expliquer en Justice toutes nos raisons. Mais envers nous, vos pareils sont hardis. Ils disent tout haut : il n’y a rien à risquer ; avec de l’argent, avec de l’argent, nous apaiserons ces pauvres gens, et ils viendront encore nous lécher les mains... Voilà comme vous nous avez traités, nous qui avions tant d’égards pour tous vos droits. Nous les avons respectés jusqu’à dans vos lapins rongeurs, qui foisonnent par milliers, et nous mangent tout vifs : votre Garde a tué notre chien de basse-cour, pour en avoir poursuivi un qui fourrageait tout notre potager. Il était dans son tort ; j’y étais attaché ; et nous n’avons pas dit le mot.

LE COMTE.

Je n’ai point su ce trait... Certes, j’aurais puni mon Garde.

GIRAU.

Je le crois ; mais, comme nous vous l’avons confessé tout à l’heure, le mal que vous ne savez pas faire, en attendant se fait toujours sous votre nom. Aujourd’hui ce n’est pas vous qui agissez, par exemple, mais c’est la meute de vos Hommes d’Affaires

En faisant un geste pittoresque.

Ils ont les mains pleines de je ne sais quels papiers, qu’ils vont noircissant sur nos bornes... Quelle race !

LE COMTE.

Eh bien ! j’ai mal agi, je l’avoue ; j’aurais dû rentrer en possession par d’autres voies ; mais c’est vous qui m’avez mis dans le cas de cette violence par vos refus obstinés ; enfin la chose est faite ; il n’est plus en mon pouvoir que cela soit autrement ; et, pour vous prouver que je n’ai jamais voulu vous causer aucun préjudice, que j’aie droit de propriété ou non, mettez seulement un prix à l’objet tant contesté ; et, quelque haut que monte ce prix, vous en allez toucher la somme sur le champ : je vous dédommagerai de tout absolument, et nous redeviendrons amis.

GIRAU.

Monsieur le Comte, nous avons toujours dit que nous ne voulions pas vendre cette portion-là... Dites si nous avons jamais prôné le contraire.

LE COMTE.

Homme terrible ! est-ce parce que vous l’avez dit, que vous le répétez encore ?... que tout est bouleversé, et que la disposition que vous chérissiez n’existe plus.

GIRAU.

Pardonnez, il sera facile de tout remettre debout. Cette distribution est trop bien imprimée dans mon cerveau, pour ne pas vous supplier de nous mettre en personne à la tête des travailleurs. Laissez-nous les conduire en chef, Monsieur le Comte ; ils en iront plus vite. Vous verrez merveille. Ce qui nous pique, c’est que tout cela, quand ce sera rétabli, sera trop neuf et n’aura plus cet air du bon vieux temps qui nous faisait tant de plaisir à voir. Ah ! si vous avez, pour le chagrin que vous nous avez causé, quelques remords dans la conscience, relevez notre maison telle qu’elle était... que nous y retrouvions tous les alentours que ma pauvre femme et mes enfants vont cherchant tous les soirs, et que tout ébahis ils ne retrouvent plus...

LE COMTE.

Vous ne songez donc pas qu’avec l’argent que je vais vous donner, vous allez trouver d’autres avantages cent fois préférables. Vous aimez vos enfants, et le bien de votre famille. Vous le faites, en profitant d’une occasion aussi favorable. Vous l’enrichissez en bon père. Vous tirez un parti considérable de ma folle fantaisie... Que de gens voudraient être à votre place !

GIRAU.

Nous ne voulons être à la place de personne, Monsieur le Comte, mais rester fermement à la nôtre, sans qu’on nous en débusque... De neuf enfants, quatre enfants établis, cinq nous restent à pourvoir, et nous n’en sommes pas en peine, par la grâce de Dieu. Leur place à chacun d’eux est déjà marquée dans notre tête... Les gros Seigneurs, comme vous, craignent, dit-on, une nombreuse famille ; et nous, c’est là notre satisfaction, notre richesse à nous. Nous avons des bras bien disposés, et avec l’épargne dont nous vivons, nous pouvons encore amasser une poire pour la soif. Nos plaisirs, à nous, ne sont pas coûteux. Peu de choses font notre félicité ; mais aussi ce peu-là, nous y tenons. Il n’est pas juste que vous nous enleviez nos plaisirs avec votre argent... Nous n’en avons déjà pas tant de sortes... Je vous vendrai mes autres portions de terre, et non celle-là... Savez-vous par usage ce que c’est que l’habitude d’un endroit ?... Nous ne pourrions trouver de divertissement dans aucun autre lieu, fût-il situé en pays de Cocagne. Belle vue qui va jusqu’au grand chemin... bon air, de l’eau pure comme le cristal ; c’est là, sans doute, un trésor... Nous en distribuons tous les jours à nos bons voisins. Aussi les chers gens nous aiment tant, qu’à la moindre indisposition de notre femme ou de nos enfants, ils sont tous chez nous à nous porter consolation et santé.

LE COMTE.

Oui, cette eau est un trésor ; et voilà, je ne vous le dissimule point, ce qui, par-dessus tout, me fait désirer ce terrain ; mais vous, vous pouvez aisément remplacer cette commodité, au lieu que moi je ne puis transporter ailleurs et mon château et mon parc... Vous retrouverez...

GIRAU, avec sentiment.

Ah ! Monsieur, retrouverai-je la place où je suis né ; où mon aïeul a béni mon père, qui m’y a béni à son tour ; où mon cœur a palpité d’une si grande joie, quand on m’a fiancé avec celle que j’aime encore ; où tous mes enfants ont commencé à m’appeler leur père ; où j’ai aidé à leur apprendre à marcher ; où depuis plus de soixante années je vois chaque matin le lever du soleil qui, par ses premiers rayons, m’envoie le signal de la prière ?... C’est pour nous le plus beau spectacle...

LE COMTE, haussant les épaules.

Eh ! ne pourrez-vous pas choisir un autre lieu aussi élevé, d’où vous verrez tout à votre aise le lever et le coucher du soleil ? Pour un homme de sens, vous donnez dans une prévention...

GIRAU.

Prévention, dites-vous !... c’est une moindre prévention que la manie que vous avez pour tous vos agrandissements... Nous ne savons pas nous attacher à des niaiseries : mais nous chérissons l’utile ; car ce qui est utile, plaît toujours. Oui, Monsieur le Comte, nous regrettons les laitues et les choux de notre potager, foulés aux pieds par vos maudits pionniers. Quelle dévastation, miséricorde ! ceux que j’ai mangés depuis n’avaient ni le même goût, ni la même faveur : hélas ! ils n’étaient, ni plantés, ni arrosés, ni cueillis de ma main. Que deviendra ce petit terrain que j’avais entouré d’une haie et que je cultivais à mes heures de récréation. Ah ! mon cher potager, mon pauvre potager, on ne veut faire de toi qu’un terrain perdu, une promenade de fable. Vous voulez que nous soyons francs, Monsieur le Comte ; ces longues allées, ces grands chemins, ces enclos, où l’on ne voit pas un seul arbre fruitier, voilà autant de vols faits à l’agriculture ; et je gémis sur les denrées que l’on empêche ainsi de venir, tandis que Dieu y aurait planté sa bénédiction, et que cela aurait suffi à nourrir une province entière. C’est bien l’enfer ; car c’est là le vrai sang du peuple, prodigué en enjolivements puérils. Ce plan que vous avez mis en couleur sur du papier, et que vous projetez d’exécuter, serait à peine achevé, que vous en feriez dégoûté, comme l’enfant qui brise son joujou, après avoir pleuré pour l’obtenir. Il n’y a que ce qui se mange qui, soit en herbe, soit en fleurs, ait le droit de plaire constamment, et c’est cela qui fait plaisir à voir en tout pays. Ce n’est point dans votre parc stérile qu’on le trouvera. C’est dans nos granges, dans notre basse-cour, dans nos étables, dans nos jardins. C’est là qu’on voit un tableau changeant, animé ; au lieu que vos gazons, vos boulingrins, vos parterres, ont quelque chose de triste et de mort, qui fait que je bâille d’ennui au milieu de ces belles promenades, où l’on a tant dépensé d’argent pour tout gâter.

LE COMTE.

Je ne blâme point vos goûts, laissez-moi les miens. Il y a deux raisons qui doivent vous déterminer à accepter mes offres. Premièrement, la difficulté de rétablir ce qui est détruit dans la forme précise où cela se trouvait. Secondement, l’incertitude où vous êtes de gagner votre procès ; et, quand je dis l’incertitude, c’est une expression mitigée dont je me sers ; car je crois, moi, et je vous en avertis d’avance, je crois être assuré que vous perdrez infailliblement... Une fois jugé, il n’y aura plus à revenir, au moins... ainsi songez bien...

GIRAU, d’un ton ferme.

Non, Monsieur, non, nous ne perdrons point.

LE COMTE.

Et qui vous l’a dit ?... En êtes-vous bien sûr ?

GIRAU.

Nous savons que notre Juge est votre ami de longue main ; mais nous n’en croyons pas moins à sa probité. Le plus grand crime, méritant damnation, que l’homme pourrait commettre sur la terre serait d’être injuste, ayant la charge de prononcer au nom de la justice ; et j’aimerais mieux être ruiné cent fois que d’avoir soupçon d’un tel péché dans le cœur de mon semblable. Non, cela ne se peut pas... Dans cette affaire-ci... si j’étais Juge... tenez, moi, je condamnerais mon propre père...

LE COMTE, bas.

Ah ! quel coup il me porte !

Haut.

M. Girau c’est la loi qui prononce, la loi écrite, entendez-vous ? Elle est aveugle et sévère, elle n’a point d’égard si elle va dépouiller celui qui a peu de chose, pour donner à celui qui a déjà beaucoup. Selon vos principes, un Juge doit être inflexible d’après la loi ; il ne lui est pas permis de la détourner, même par un sentiment d’humanité ; il doit étouffer, jusqu’à la pitié, quand le droit l’ordonne, et le droit est contre vous, j’en ai la preuve en main...

GIRAU.

La preuve ! et nous aussi nous en avons la preuve en main... et depuis deux cents ans... Où étiez-vous alors, vous qui nous chicanez ?

LE COMTE, avec sévérité.

Songez que, sorti d’ici sans nous être arrangés, je ne voudrai plus entendre parler de vous : alors vos enfants seront fondés à vous reprocher votre entêtement, entêtement qui leur aura été funeste. Voici le moment de faire de moi tout ce que vous voudrez. Votre vente sera une cession volontaire amicale, et outre une bonne somme d’argent sur table, vous pourrez exiger de moi toute la reconnaissance possible. Vous verrez comme j’en agirai, et ce que je ferai pour les vôtres... Mais si vous persistez dans un refus outrageant, tremblez ! vous me verrez aussi inflexible que vous aurez été intraitable... Choisissez enfin, Girau : voulez-vous que nous soyons amis, ou ennemis à la vie et à la mort ?

D’un ton affectueux.

Ne refusez pas mes offres, mon cher Girau ; je vous en supplie au nom de tout ce qui vous est cher, vous ne vous en repentirez point : c’est un désir qui me presse, et que je ne peux vaincre ; ce désir, en un mot, fait toute la consolation de ma vieillesse... Vous le dirai-je ? cela manque à mon bonheur... Voudriez-vous me causer un chagrin mortel ?... Non, non : allons, je vous connais, rendez-vous.

Lui tendant la main.

Touchez-la, bonhomme, touchez-la.

GIRAU, ému, sans donner, sans retirer sa main, hésite et paraît indécis.

Monsieur, ne nous pressez point comme cela, je vous prie... Tenez, c’est un vrai tourment où vous nous mettez... Je ne sais plus que vous dire... tout mon courage... Nous n’osons plus vous regarder en face, et nous souffrons de vous entendre supplier... Vous n’êtes pas un Seigneur méchant... c’est bien vrai... nous le savons. Ce sont ces intendants qui vont toujours conseillant le mal.

LE COMTE, affectueusement.

Laissons-les pour ce qu’ils sont. Il n’y en aura plus entre vous et moi... Allons, venez ; suivez-moi chez le Notaire ; vous me demanderez le prix que vous voudrez ; je compterai la somme ; et, tous deux satisfaits, j’irai de ce pas choquer le verre avec toute la famille...

GIRAU, avec un effort qui lui coûte.

Monsieur le Comte, non, jamais, nous ne vendrons ce terrain-là... cela ne se peut... Pardonnez-nous... mais vous savez...

LE COMTE, dans une extrême colère, et frappant du pied.

Homme inconcevable ! esprit opiniâtre ! insolent !... Vous vous jouez donc de moi ?

GIRAU.

Pardon, encore un coup : mais nous ne resterons pas plus longtemps ensemble, s’il vous plaît, Monsieur... Votre bon cœur, le ton de votre âme nous feraient faire ce que nous ne devons pas. Tenez... voyez toute notre faiblesse. Abasourdi par l’éloquence de vos discours, tout hors de nous, et n’aimant surtout à faire de la peine à personne, nous allons nous laisser séduire, comme un enfant. Malheureux ! qu’allions-nous faire ? Heureusement, nous avons eu souvenance de la voix mourante d’un père qui nous dit, une heure avant que d’expirer : Girau, c’est à toi, comme à l’aîné, que je laisse la maison ; c’est la portion la plus précieuse de l’héritage. Garde-toi de la vendre, elle est bénie de nos pères, et nos pères y ont tous prospéré. Tu prospéreras comme eux, si rien ne t’induit à tentation. Transmets-la à mon petit-fils aîné, comme je te la transmets, et je te réponds qu’aucun de tes enfants, avec la grâce de Dieu, ne manquera.

En s’en allant avec précipitation.

Serviteur, Monsieur le Comte ; nous attendrons le jugement, quel qu’il soit.

Scène VI

LE COMTE, se promenant à grands pas

Je suis furieux... Est-il possible ? il allait céder... Je ne me possède plus... Eh bien ! puisqu’il n’a pas voulu vendre, il perdra et perdra le tout... Ce n’est pas avec lui que je ferai généreux. En vain il implorera ma clémence. Je suis las de débattre un objet tant contesté, et qu’on aurait dû m’accorder à la première instance... La Loi me seconde ; j’userai de mes droits, et même avec toute la rigueur... je veux...

Ici paraît de Leurye.

Ah ! mon cher de Leurye, écoutez...

Scène VII

LE COMTE, MONSIEUR DE LEURYE, MADAME DE LEURYE

MONSIEUR DE LEURYE.

Il vient de sortir... il a évité de me voir... eh bien ! qu’y-a-t-il de décidé ?

LE COMTE.

Oh ! c’est un homme à me faire tourner la tête, un cerveau rustique, à qui il est impossible de faire entendre raison, qui agit par vengeance, qui a de la méchanceté même, oui, une malice innée et profonde...

MONSIEUR DE LEURYE.

Quoi ! rien n’a pu le déterminer ?

LE COMTE.

Rien au monde... vous n’en voyez d’une fureur...

MONSIEUR DE LEURYE.

Je suis chagrin de ce refus...

LE COMTE.

Je veux qu’il en soit puni... cela dépend présentement de vous, de Leurye...

MONSIEUR DE LEURYE.

Mais, si sa cause est bonne...

LE COMTE.

Toute cause a différents points de vue... Voici une reconnaissance pour moi. Il en résulte que les auteurs de cet homme ont empiété sur mon domaine le terrain même dont je me suis emparé. Les confrontations de cette reconnaissance prouvent ce fait ; sa réclamation est donc insoutenable.

MONSIEUR DE LEURYE.

Permettez-moi de vous le répéter, cette reconnaissance est erronée, vicieuse dans tous les points.

LE COMTE, avec emportement.

Mais lui-même a-t-il fourni les titres de sa propriété...

MONSIEUR DE LEURYE, du plus grand sang-froid.

Il n’en présente aucun, d’accord : mais il a pour lui une possession immémoriale et deux anciens terriers de votre seigneurie qui démentent le dernier. Ils doivent prévaloir, et la possession de ce fermier ne peut être considérée que comme légitime.

LE COMTE, avec un dépit concentré.

J’entends... vous allez prononcer contre moi...

MONSIEUR DE LEURYE.

Je ferai ce qu’exigent la loi et mon devoir...

LE COMTE, se remettant.

Je connais depuis longtemps votre délicatesse ; qu’elle soit juste, ou non, dans cette circonstance, vous comprenez bien que je ne veux faire aucun tort à ce Laboureur. Ma colère ne me rend pas injuste, je le payerai bien malgré son opiniâtreté :

Tirant un portefeuille.

voici pour vingt mille livres d’effets que je vous remets en main ; vous le savez, c’est trois fois la valeur de son terrain. Vous les lui remettrez, au moment qu’il aura perdu... Vous ne commettrez certainement aucune injustice, de Leurye, et vous vous acquitterez envers moi de tout ce que vous me devez.

MONSIEUR DE LEURYE.

Je ne sais à quoi engage la reconnaissance. Je ne l’oublierai jamais : mais faut-il vous dire qu’on ne saurait mettre de l’argent en place d’une possession qui nous charme, et qu’il n’y a plus de prix à une chose, dès qu’on y tient fortement ? En suivant vos idées, je commettrais toujours une injustice...

LE COMTE.

Vous me permettrez de savoir aussi bien que vous ce qui est juste ou injuste.

MONSIEUR DE LEURYE.

Dans ce moment où la passion vous égare...

LE COMTE.

Elle ne m’égare point, assurément ; c’est vous plutôt qui vous égarez... Tous ceux que j’ai consultés vous sont opposés. Votre opinion, je pense, doit céder à leurs voix réunies.

MONSIEUR DE LEURYE.

Je ne mets le jugement d’autrui qu’au second rang ; la règle du mien est dans mon cœur.

LE COMTE.

Elle ne peut se laisser éblouir par une fausse gloire, et tel est le piège de la vertu... Vous êtes près d’y tomber, prenez-y garde... parce que cet homme est un Laboureur, vous verrez qu’il aura nécessairement raison contre son Seigneur !

MONSIEUR DE LEURYE.

Si vous étiez à ma place, dites-moi ce que vous feriez, et par conséquent ce que vous jugez que je dois faire ?

LE COMTE.

Je vous ferais gagner votre procès sans hésiter.

MONSIEUR DE LEURYE.

Non, vous ne le feriez pas... je vous connais mieux... vous ne voudriez pas commettre un crime.

LE COMTE, se repliant.

Un crime !... le mot sent le tribunal. Je crois avoir prouvé des sentiments d’honneur et d’équité, et ma conscience ne me reproche rien... la balance est au moins dans une parfaite égalité... j’y mets une triple valeur, et je demande qu’elle penche pour moi.

MONSIEUR DE LEURYE, avec une dignité calme.

Elle ne peut fléchir, et tout l’or du monde ferait ici d’un poids faible. La volonté de votre partie ne peut être violentée. La propriété est un droit sacré, absolu, le premier de tous les droits, sans exception et sans réserve. Il possède sa chaumière et son champ, par la même loi qui assure au Monarque la propriété de sa couronne ; et quelle que soit la distance des rangs, les droits respectifs sont égaux.

LE COMTE.

De Leurye ! j’aurais cru les dédommagements capables de tranquilliser l’équité la plus sévère !... Mais j’ouvre les yeux ; où je ne voyais que l’amour scrupuleux de la justice, je commence à entrevoir de l’insensibilité : peut-être suis-je aussi en état que vous de sentir l’équité de ma demande ; mes lumières peuvent être égales aux vôtres, et mon expérience passe certainement celle d’un homme de votre âge... De Leurye ! ce que je demandais à titre d’ami, faudra-t-il donc que je l’exige ?... oublieriez-vous ?...

MONSIEUR DE LEURYE.

Si vous saviez ce qu’il m’en coûte... combien il m’est cruel... je vous afflige, mais...

LE COMTE.

Rien ne peut tenir, je crois, contre ma prière...

MONSIEUR DE LEURYE.

Rien, il est vrai, excepté mon devoir... s’il ne fallait que le sacrifice de ma vie, il y a longtemps qu’il serait fait.

LE COMTE.

Insensé par système, tu prends ici l’ombre pour la réalité. Qui immoles-tu ? ton bienfaiteur... laisse-là cette ostentation que tu appelles vertu : agirais-tu ainsi pour faire retentir dans toute la province l’éloge de ton intégrité, et faire dire : il n’a pas craint de condamner celui-là même à qui il devait tout ; Mais est-ce bien là un motif déterminant ? Tu manques à la reconnaissance, en croyant obéir à l’esprit de la loi, et tu ne suis au fond que le caprice d’une tête échauffée. Veux-tu donc m’apprendre ce qui est légitime, ou ce qui ne l’est pas ?... Eh ! dis-moi, m’as-tu jamais vu m’écarter des principes de cette équité qui t’est si chère ?...

MONSIEUR DE LEURYE.

Jamais jusqu’à ce jour ; et voilà pourquoi je veux que vous ne commentiez point à vous charger d’un reproche que vous ne vous pardonneriez jamais. Votre pavillon élevé, vos désirs une fois satisfaits, la justice reprendrait ses droits sur ce cœur digne de l’entendre ; vous détesteriez bientôt et les futilités qui vous séduisent aujourd’hui, et votre château, et votre propre victoire. Vous me détesteriez avec raison, et vous ne vous pardonneriez point à vous-même... Laissez-moi sortir, Monsieur le Comte ! je vous attendrai après le jugement ; je le sais, vous serez en colère contre moi, mais demain, après demain, dans huit jours, que dis-je ? après plusieurs années même, je connais assez votre cœur pour qu’il me rende justice... Il faut que je brave aujourd’hui, et la voix de la reconnaissance, et celle de l’amitié, et tout ce qu’il y a de plus cher au cœur de l’homme, à mon cœur...

LE COMTE.

Vous n’aurez pas beaucoup de peine, ingrat !... vous ne m’avez jamais aimé ; tout me le prouve aujourd’hui : aussi j’ouvre les yeux, et retire la main qui vous soutenait. Vous perdrez un cœur comme il y en a peu, fortune, rang, bonheur, vous tenez tout de moi.

MONSIEUR DE LEURYE, vivement.

Je renonce à tout, s’il le faut... ce soir, je descendrai du tribunal, content et sans remords.

LE COMTE, dans la plus grande émotion.

Et vous faites aussi peu de cas de l’attachement que j’avais pour vous... Ah ! de Leurye, de Leurye, si vous saviez... vous ne connaissez pas tout ce que j’aurais à vous dévoiler... vous ignorez que votre état, votre nom, votre existence, sont entre mes mains... Tout est un secret pour vous, mes bienfaits, votre naissance ; c’est à cette heure qu’il faut montrer à quel point je vous suis cher. Il ne s’agit plus de vous, chacun son tour. Nous verrons quel ascendant mon âme peut avoir sur la vôtre. Il m’est plus important de le savoir que vous ne le pensez. Ce sera pour vous une source de félicités que vous n’espérez même pas... tout dépendra de ce que vous prononcerez.

MONSIEUR DE LEURYE, ému.

Quoi ! vous pourriez mettre à ce prix...

LE COMTE.

Je dois obtenir ce sacrifice de vous ; êtes-vous en état de m’en faire un digne de moi ?

MONSIEUR DE LEURYE.

Vous ne connaissez donc pas tous les droits que vous avez sur mon cœur... Ah ! croyez qu’ils surpassent encore ceux d’un père... Cet attachement si tendre vous est bien dû : s’il ne fallait que le signer de mon sang...

LE COMTE.

J’ai dit que le repos de mes derniers jours dépendait de ce que je vous ai demandé avec tant d’instance.

MONSIEUR DE LEURYE, à part.

Comme il me trouble !...

LE COMTE.

Écoutez, de Leurye. Vous croyez, dès votre plus tendre enfance, avoir perdu votre père. Apprenez qu’il existe, et que des raisons que je renferme, l’ont toujours engagé à se tenir inconnu...

MONSIEUR DE LEURYE.

Il est possible ! mon père vivrait ! j’aurais encore un père ! ah ! vous m’avez fortement ému... j’ai un père et vous connaissez son sort, et l’heure m’appelle sur le tribunal. que j’ai besoin de toutes les forces de mon âme !...

LE COMTE.

Cher de Leurye, puis-je espérer...

MONSIEUR DE LEURYE.

Laissez-moi, je ne veux rien entendre en ce moment. Qu’importe mon état, mon nom, mon père même ?... je suis Juge à cette heure, et dois en remplir les redoutables fonctions.

À sa femme.

Ma chère, reste ici ; il faut que je le suive...

Scène VIII

LE COMTE, MADAME DE LEURYE

LE COMTE.

Madame ! je n’avais un cœur que pour votre époux. Il est prêt à tout perdre. Si vous l’aimez, courez à lui, faites-lui bien sentir qu’il marche à sa ruine... je l’abandonne, s’il ne m’est favorable... allez, suivez ses pas ; empêchez-le...

MADAME DE LEURYE.

Je connais mon mari. Attaché à ses devoirs, il est juste dans tous les instants ; et son caractère ne varie point.

LE COMTE.

Il mérite le reproche odieux d’ingratitude.

MADAME DE LEURYE.

Lui ! Monseigneur le Comte... Ah ! que vous le connaissez mal...

LE COMTE.

Je croyais le connaître... Je me suis trompé. Non, il ne m’aima jamais. Son sang-froid insultant à la vue de mes plus chers intérêts... Il me trahit... Tout me dit que son âme est loin de la mienne.

MADAME DE LEURYE.

Mais, si ce que vous demandez, de lui est contre son devoir...

LE COMTE.

Devoir chimérique ! orgueil déguisé ! Je donne plus que je ne dois : et votre mari, qui devrait être le premier à déterminer ce paysan opiniâtre, à le forcer par de bonnes raisons, prend toujours son parti, et serait fâché, sans doute, d’un accommodement qui lui enlèverait le plaisir de prononcer contre moi... Eh bien ! qu’il se satisfasse, qu’il prononce ; je fais ici le ferment que je romprai tous les nœuds qui m’attachent à lui... Tirez-le, je vous dis, de l’erreur où il est plongé, ou je lui voue une haine... qui sera funeste à tous deux.

MADAME DE LEURYE.

Quoi ! vous cesseriez d’aimer celui que vous avez toujours chéri, celui que vous avez tant estimé ? Il perdrait en un seul jour... Non, Monseigneur ; il n’a rien fait pour mériter ce malheur...

LE COMTE.

Madame ! je le répète, si vous l’aimez, usez du pouvoir que vous avez sur lui ; c’est votre intérêt comme le sien ; songez à le toucher ; qu’il se conforme à mes désirs, ou je ne verrai plus en lui qu’un étranger, objet de ma plus grande indifférence.

Il sort en colère.

Je vous laisse.

Scène IX

MADAME DE LEURYE, seule

Quel orage s’apprête ! Ma constance succombe... Comme le Comte est enflammé ! Il est extrême en tout, dans son inimitié comme dans son affection. Hélas ! j’aperçois l’adversité fondre sur nous... Oui, si c’est une injustice qu’il exige, mon mari verra tout s’anéantir autour de lui, plutôt que de fléchir même dans les apparences... S’il pouvait cependant être complaisant sans crime, conserver son état, sauver sa maison, si... mais j’appréhende qu’on ne puisse rien mitiger dans cette affaire. Je tremble ; et les connaissant tous deux je vois notre ruine.

Scène X

MONSIEUR DE LEURYE, MADAME DE LEURYE

Monsieur de Leurye est en robe et en bonnet, comme sur le point d’aller au Tribunal.

MADAME DE LEURYE, après un silence.

Vous allez donc prononcer cet arrêt ?... Hélas ! c’est le nôtre.

MONSIEUR DE LEURYE.

Je vois tes larmes... Le Comte a menacé...

MADAME DE LEURYE.

Il est sur le point de vous haïr.

MONSIEUR DE LEURYE.

C’est un coup terrible pour mon cœur !... tu crains l’avenir.

MADAME DE LEURYE, avec tristesse.

Oui, et je ne te le dissimule point...

MONSIEUR DE LEURYE.

Rassure-toi ma femme... Le combat engage, il faut sortir victorieux. La pratique d’une vertu ne fait pas l’homme de bien ; mais une seule faiblesse suffit quelquefois pour en faire un lâche.

MADAME DE LEURYE.

Le Comte va rompre avec nous ; le ton de sa voix m’a fait frémir. Nous tomberons dans l’indigence. Je la supporterai cependant. Ton courage suffirait pour ranimer le mien ; mais quand mes regards tombent sur ma fille...

MONSIEUR DE LEURYE.

Chère épouse ! ne m’offre point cette image... Après la perte d’un ami, c’est celle qui déchire le plus mon âme.

MADAME DE LEURYE.

Nous étions hier si tranquilles !

MONSIEUR DE LEURYE.

Il n’y a point de bonheur solide en cette vie, tu le vois ; mais ne vaut-il pas mieux que notre malheur vienne d’une bonne cause que d’une mauvaise ?

MADAME DE LEURYE.

Se trouver sans état, sans ressources, et dans quel temps ! L’homme honnête et laborieux trouve si difficilement aujourd’hui à placer ses travaux... S’il t’était permis du moins de te récuser.

MONSIEUR DE LEURYE.