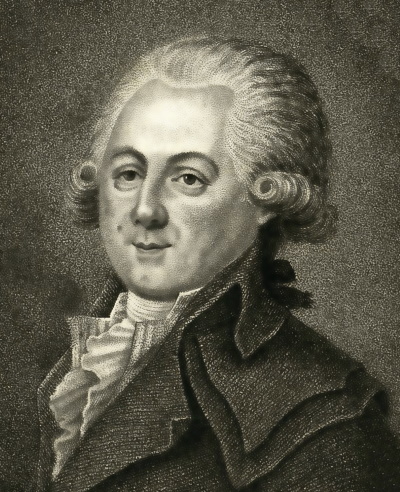

Jenneval (Louis-Sébastien MERCIER)

Sous-titre : le Barnevelt français

Drame en cinq actes.

Édité en 1769.

Représenté pour la première fois, à Bruxelles, sur le Grand Théâtre de la Monnaie, le 28 juillet 1772.

Personnages

MONSIEUR DABELLE, chef de bureau

LUCILE, fille de Monsieur Dabelle

JENNEVAL, jeune homme faisant son droit demeurant chez Monsieur Dabelle

BONNEMER, caissier de Monsieur Dabelle, ami de Jenneval

DU CRÔNE, oncle de Jenneval

ORPHISE, cousine de Lucile, nouvellement mariée

ROSALIE

JUSTINE, suivante de Rosalie

BRIGARD, escroc, brétailleur, etc.

UN COMMIS

UN DOMESTIQUE

La scène est à Paris.

PRÉFACE

Lorsque M. Saurin donna Beverley ; le Public parut désirer qu’on traitât le fameux sujet de Barnevelt, ou le Marchand de Londres, qui est comme le pendant du Joueur. La Pièce Anglaise de Lillo jouit d’une grande réputation ; elle le mérite, il y règne cette vérité, ce pathétique attendrissant l’âme du genre Dramatique. Les adieux de Truman et de son ami sont admirables ; mais la confusion des scènes, l’intérêt coupé et divisé, le bizarre à côté du sublime, toutes les fautes enfin du Théâtre Anglais empêcheront qu’elle soit jamais représentée sur le nôtre dans la forme où elle se trouve.

Échauffé par le désir de donner un Drame utile, j’ai voulu peindre les fuites funestes d’une liaison vicieuse, rendre la passion redoutable autant qu’elle est dangereuse, inspirer de l’éloignement pour ces femmes charmantes et méprisables, qui font un métier de séduire, montrer à une jeunesse fougueuse et imprudente que le crime souvent n’est pas loin du libertinage, et que dans l’ivresse enfin, on ignore jusqu’à quel point peut monter la fureur. J’ai tâché de surmonter les obstacles, et d’accommoder ce sujet à notre Théâtre, c’est à-dire à nos mœurs.

Le plan du Joueur Anglais était simple et assez régulier ; le plan du Marchand de Londres est un véritable chaos, où il est impossible de faire entrer l’ordre et l’unité. Tous les gens de lettres ont conçu l’extrême difficulté qu’offrait un pareil sujet. Il fallait nécessairement mettre sur la Scène une courtisane, la faire parler, la faire agir, montrer un jeune homme livré à ses charmes, abandonné à son génie corrupteur, et l’idolâtrant avec le transport et la bonne foi de son âge. Il fallait en même-temps écarter des images capables de flétrir l’âme, et qui l’obsèdent sans cesse à cause du lieu de la Scène. Plus le pinceau devoir être naturel, plus il demandait à être manié avec art.

C’était assez pour moi d’avoir ces conditions à remplir. Je n’ai pas osé aller plus loin. Barnevelt, assassin de son oncle, revenant les mains teintes de sang, montant sur l’échafaud pour expier un parricide, aurait à coup sûr révolté les spectateurs. Nous compatissons aux faiblesses, aux infortunes, aux désordres mêmes des passions ; mais nous n’avons point de larmes à donnera un meurtrier. Sa cause nous devient étrangère, il n’est plus compté dans la société. Son crime pesé à notre âme et l’accable ; rien ne le justifie, rien ne l’excuse à nos yeux, et le théâtre à Paris n’a pas un pont de communication avec la grève.

Mais comment aussi conserver toute la force théâtrale et ménager la délicatesse française qui, dans ce point, me paraît juste et respectable ? Comment exposer la passion dans toute son énergie et ne point perdre le but moral, faire frémir, et ne point faire horreur ? J’ai conduit le jeune homme sur le bord de l’abîme. Je lui en ai fait mesurer toute la profondeur. Il m’eut été facile de l’y précipiter. Mais j’en appelle à la nation. Aurait-elle vu sans pâlir un forcené guidé par la soif de l’or, et par celle de la volupté qui court plonger le poignard dans le sein d’un homme vertueux ? Non, elle eut repoussé le tableau, parce qu’il n’est pas fait pour elle, et qu’elle ne suppose point un parricide au milieu des âmes sensibles qui viennent s’attendrir et pleurer à son spectacle. On peut être ému, effrayé, sans que le poète serre le cœur d’une manière triste et désagréable. Faut-il blesser pour guérir ? Ne suffit-il pas d’environner l’âme du doux sentiment de la pitié, de ce sentiment vainqueur qui nous replie sur nous mêmes, et qui triomphe d’une manière aussi douce qu’intime ? Croira-t-on que le jeune homme faible et trompé, ne pourra ouvrir les yeux, et sortir de l’enchantement, sans qu’on lui montre dans l’enfoncement du théâtre la corde, la potence et le bourreau ? Et pourquoi dans cette situation attendrissante et terrible, où la voix d’une femme commande un assassinat, ne pas laisser au jeune homme interdit et déchiré un retour à la vertu ? Ce retour n’est-il pas naturel, et le nouveau but moral qu’il offre en donnant une idée noble des forces victorieuses que nous recélons en nous mêmes, n’est-il pas fait pour satisfaire autant le public que le Philosophe ?

J’ai donc été obligé d’abandonner la pièce anglaise, et de faire, pour ainsi dire, un Drame nouveau. J’ai conservé le fond de deux caractères ; et j’ai marché seul pour le reste. J ai regretté de n’avoir pu faire entrer dans ma pièce plusieurs beautés de l’Anglais ; mais ayant suivi un plan tout différent, ces beautés n’ont pu trouver leur place. Enfin travaillant, pour ma nation, je n’ai pas dû lui présenter des mœurs atroces.

Je pourrais donner ici mes idées sur ce genre utile, qui met dans un jour si frappant les malheurs les devoirs de la vie civile ; qui, plus que l’orgueilleuse Tragédie, parle à cette multitude, où repose une foule d’âmes neuves et sensibles, qui n’attendent, pour s’émouvoir que le cri de la nature. Je pourrais faire voir que la plupart des auteurs dramatiques n’ont malheureusement travaillé jusqu’ici que pour un très petit nombre d’hommes, que les succès qu’ils devaient attendre et placer dans l’amélioration des mœurs n’ont pas répondu à leurs efforts, parce qu’ils ont employé leur génie à tracer des tableaux superbes, mais le plus souvent de pure fantaisie. Quelques beaux qu’ils puissent être ils ne frappent point le gros de la nation, parce qu’ils n’ont pas un rapport nécessaire avec l’instruction générale. Les Écrivains comme les grands, ont semblé dédaigner l’oreille du Peuple.

Chez les Grecs le but de la Tragédie était sensible. Elle devait nourrir le génie Républicain, et rendre la Monarchie odieuse. J’entends fort bien Corneille ; mais il faut l’avouer, il est devenu pour nous un auteur presque étranger, et nous avons perdu jusqu’au droit de l’admirer. Nous aimons le poli et la massue d’Hercule est noueuse. Corneille enfin devait naître en Angleterre. Que nous reste-t-il présentement à faire, si ce n’est de combattre les vices qui troublent l’ordre social ? Voilà tout notre emploi ; et puisqu’il ne s’agit plus de ces grands intérêts, a jamais séparés des nôtres, ce font mes semblables que je cherche, ce sont eux qui doivent m’intéresser, et je ne veux plus m’attendrir qu’avec eux.

Il est donc singulier que parmi tant d’Auteurs que leur goût portait à la recherche et à la peinture des caractères, presque tous aient dédaigné le commerce des habitants de la Campagne ou n’aient vu en eux que leur grossièreté apparente. Quel trésor pour un poète moral, que la nature dans sa simplicité ! Que de choses à peindre, à révéler à l’oreille des Princes ! Si je ne me trompe, vu nos progrès dans la Philosophie, ce serait aujourd’hui au Monarque à descendre au rang des auditeurs, et ce serait au Pâtre à monter sur la scène. L’inverse du Théâtre deviendrait peut-être la forme la plus heureuse, comme la plus instructive. Le paysan du Danube paraît un instant au milieu du Sénat de Rome, et devient le plus éloquent des Orateurs.

Avouons que l’Art Dramatique n’a pas reçu tout son effet, qu’on la resserré dans des bornes étroites, que nous n’avons presque point de pièces vraiment nationales, que le goût imitateur a proscrit la vérité précieuse, que ces Tragédies où il ne s’agit point des crimes des têtes couronnées, de ces crimes stériles dont nous sommes las, mais des infortunes réelles et présentes de nos semblables font, sans doute, les plus difficiles à tracer, parce que tout le monde est juge de la ressemblance, et qu’il faut qu’elle soit exacte, ou l’effet est absolument nul. Le poète qui me peindrait l’indigent laborieux, environné de sa femme et de ses enfants, et malgré un travail commencé avec l’aurore et continué bien avant dans la nuit, ne pouvant sortir des horreurs de la misère qui le presse, m’offrirait un tableau vrai et que j’ai sous les yeux. Ce tableau offert à la Patrie pourrait l’éclaircir par sentiment, lui donner des idées plus saines de politique et de législation, démontrer leurs vices actuels, et par conséquent il serait plus utile à tracer que ces lointaines révolutions arrivées dans ces états qui ne peuvent nous toucher en rien.

Je pourrais m’étendre davantage ; mais il est trop aisé et trop dangereux de s’ériger en Législateur. L’amour-propre, d’une manière insensible et presque naturelle, vous persuade que Part et vous, ne faites qu’un. Il faut échapper à ce piège où tombe facilement la vanité. Cependant le critique qui n’a qu’un goût étroit, qu’une âme sèche et stérile, s’imaginera que l’Art est détruit, parce qu’il est modifié. Il ne sentira pas que l’Art n’a fait qu’augmenter ses richesses et reculer ses bornes. Triste envieux, froid dissertateur, ne sachant pas même prévoir qu’il risque de rougir le lendemain de ce qu’il a écrit la veille, il osera appeler ce genre le refuge de la médiocrité. Comme si ce n’était rien que de peindre avec sentiment et avec vérité, comme si le génie était attaché au vêtement Grec, Perse ou Romain ; et dépendait servilement de tel ou tel personnage !

Quelle comparaison, dit l’Auteur de la Poétique Française, de Barnevelt avec Athalie, du coté de la pompe et de la majesté du Théâtre ! Mais aussi quelle comparaison du côté du pathétique et de la moralité !

Le vœu général de la nation, je l’oserai dire, est de voir enfin des Drames qui nous appartiennent, et dont le but moral soit plus effectif, comme plus près de nous. Les premiers essais ont été reçus avec transport. Voyez dans toutes nos Provinces les succès qu’ont eu le Père de Famille, le Philosophe sans le savoir, Beverley, etc. Chaque Citoyen a dit, voilà ce qu’il faut offrir à nos enfants, à nos sœurs, à nos femmes. Voici enfin des leçons qui pourront fructifier dans leurs cœurs. Plus la fable approche des événements ordinaires, plus elle ouvre dans l’âme une entrée libre aux maximes qu’elle renferme, dit Gravina.

L’homme de génie qui a fait le Père de Famille pourrait en cette partie enlever tous nos hommages. Ah ! s’il prenait les pinceaux de cette même main qui a parcouru le vaste champ des arts, comme tous les états de la vie civile qu’il a vus et fréquentés recevraient de son âme féconde et brûlante la leçon d’une morale applicable à leurs diverses conditions ! Et que deviendraient alors devant lui ces Auteurs qui vont chercher hors de leur siècle et de leur patrie une nature énergique qu’ils ont sous les yeux et qu’ils sont impuissants à peindre.

À mesure que les lumières s’étendent, se fortifient, naissent dans les arts de nouvelles combinaisons. Elles sont le fruit du temps, de l’expérience et de la réflexion. Il est réservé, sans doute au siècle de la philosophie de donner au peuple un genre dont il puisse entendre et reconnaître les personnages. Le système Dramatique a visiblement changé depuis Corneille jusqu’à La Chaussée encore quelques nuances de plus, un nouveau degré de vérité et de vie, et la nation bénira ses Poètes. On doit des éloges par exemple à M. d’Arnaud ; il vient de déterminer un nouveau genre de Drame, touchant et lugubre ; il a présenté les grands combats de la religion et de l’amour, ces deux puissances du cœur humain. Il l’a vu tel qu’il est, tel qu’il gémit dans les cloîtres, et combien de cœurs infortunés se sont reconnus dans ses tableaux ! Combien d’autres éviteront d’opposer ainsi leur faiblesse à la plus tyrannique des passions ! Quelle force, quelle influence les écrivains n’auraient-ils pas sur les esprits, s’ils ne perdaient jamais de vue que les talents ne sont rien, s’ils ne se tournent vers un objet utile ! Quelle énergie, quel triomphe assuré n’aurait pas en même-temps notre Théâtre, si au lieu de le regarder comme l’asile des hommes oisifs, on le considérais comme l’école des vertus et des devoirs du Citoyen ! Quel art que celui qui, concentrant toutes les volontés, de tous les cœurs peut ne faire qu’un seul et même cœur ! Que de tableaux éloquents nous pourrions enfin exposer en partant de l’heureux point de vue où nous sommes !

ACTE I

Scène première

MONSIEUR DABELLE seul, assis devant une table couverte de papiers

Il écrit.

Un Commis entre et apporte plusieurs lettres, Monsieur Dabelle les ouvre, et à mesure qu’il les lit, il les rend et dit.

Répondez tout de suite à ces trois Lettres... Faites expédier le Congé à ces Soldats, qui ont rempli le temps de leur engagement. Rendons des Agriculteurs aux Provinces, et ne violons jamais la foi publique. Elle est encore plus sacrée que celle des particuliers. Pressez cette autre expédition : elle est importante, elle intéresse plusieurs malheureux...

Il a retenu une lettre qui le concerne particulièrement. Il la lit et la tient décachetée à la main. Le Commis se retire.

Ce jour est donc fait pour me surprendre...

En élevant la voix.

Non, non, l’ambition de m’allier avec un homme plus puissant et plus riche que moi ne m’aveuglera point. Je veux que sa main se donne avec son cœur. Malheur au père assez dur pour faire, du saint nœud de l’Hymen, un lien tissu par l’intérêt. Comte ! Votre lettre me fait beaucoup d’honneur ; mais si ma fille ne vous nomme point, ma réponse est toute faite.

Scène II

MONSIEUR DABELLE, LUCILE

LUCILE, allant à son père et lui baisant les mains avec respect.

Mon père !

MONSIEUR DABELLE.

Bonjour mon enfant. Je t’attendais ce matin avec plus d’impatience encore que les autres jours. Nous devons avoir un assez long entretien ensemble. J’ai bien des choses à te dire, et je désire que Lucile y réponde avec sa franchise accoutumée.

LUCILE.

Vous me parlez toujours avec tant de bonté. Vous jugez si favorablement de mon cœur, que je crains de ne pouvoir mériter vos éloges... Vous savez le plaisir que j’ai à vous entendre... je ne me suis jamais trouvé embarrassée avec vous ; mais combien de fois vous m’avez émue !

MONSIEUR DABELLE.

Je suis trop loin de me reprocher la douceur dont j’ai usé envers toi pour devoir l’abandonner. Eh comment peut-on se résoudre à ne pas traiter son enfant comme soi-même ? Ce n’est qu’aux soins paternels qu’il doit reconnaître celui dont il tient la vie... Asseyez-vous, ma fille... je sais vous rendre justice...

En s’animant.

Lorsque l’épouse chérie dont tu me retraces tous les traits, ainsi que tes vertus, lorsque ta mère, orgueilleuse de remplir les devoirs qu’impose ce nom sacré, t’allaitait sur ses genoux, ma Lucile était encore au berceau, et dans nos doux entretiens nous parlions déjà de la marier. Au milieu de la joie dont nos cœurs étaient pénétrés, nous jetions pour elle nos regards dans l’avenir...

D’un ton non moins touchant, mais plus sérieux.

Votre mère est morte, Lucile : elle m’a laissé seul au milieu du travail de votre éducation ; mais l’ouvrage commencé par ses mains, formé sur le plus noble modèle s’est achevé de lui-même ; vous me tenez lieu d’elle... Mais il est une fin pour laquelle vous êtes née. Chaque âge a sa destination, et quiconque ne la remplit pas se prépare des malheurs plus grands que ceux qu’il croit éviter... Je sens qu’il vous sera dur de vous séparer d’un père ; c’est à moi de vous presser de choisir un époux... Il faut que je vous quitte un jour ; la tombe où repose votre mère m’attend. Alors ne m’ayant plus, sans protecteur, sans amis, vous resteriez seule.

Lucile peinée se lève et voudrait parler ; Monsieur Dabelle lui prenant les mains.

Non ma fille, il n’y a point de réponse à cela. Retenez vos larmes ; je mourrai content, mais ce sera après avoir assuré votre bonheur. Pesons donc ici nos intérêts : vous vous étonnez tous les jours de voir des maisons, où, sous une apparente tranquillité, règne la discorde ; des Maîtres durs ou gouvernés par leurs valets ; des femmes dissipées et sans tendresse ; des chefs de famille dont l’enfance se perpétue jusques dans la vieillesse. Ô ma fille, voici l’origine du mal, c’est que les meilleures qualités le cèdent à une triste opulence. On court après la fortune, on néglige les vertus sociales. Sous le brillant de la richesse, le cœur de l’homme se trouve souvent bien pauvre. On se voit trompé lorsqu’il n’est plus temps de revenir sur ses pas. Je vous ai accoutumée de bonne heure à distinguer le mérite réel de celui qui n’en a que les dehors. Élevée dans la maison paternelle, vous y avez vu le vrai, le beau, l’honnête. Le vice ne s’est offert à votre imagination que comme ces fantômes qui se perdent dans l’ombre. Voici l’âge où la raison se joint chez vous au sentiment. Voici l’instant où je dois être récompensé de mes peines... je vous l’ai déjà dit, ma fille, plus des trois quarts de mes jours sont écoulés... répondez-moi, aurai-je la consolation de vous laisser entre les bras d’un époux ? J’ai toujours attendu que votre cœur parlât : je l’avouerai, j’ai épié avec une secrète impatience jusqu’à ses moindres mouvements. Digne de choisir, je lui ai laissé la liberté. Ma maison s’est à tous ceux qui pouvaient aspirer à votre main. Tous se sont déclarés, et vous qui jouissez de ma confiance et de mon estime, Lucile vous ne me dites rien.

LUCILE.

Oser me décider sur un choix qu’il n’appartient qu’à vous de faire, mon père, trop de regrets suivraient mon imprudence. Cette liberté m’est à charge. Je m’égare, je me perds dans l’examen des hommes répandus dans la société, et jugeant trop sévèrement les personnes que vous adoptez peut-être, je préfère l’obéissance. C’est la vertu de mon sexe ; et elle convient parfaitement à ma situation. Comment votre fille ne pourrait-elle pas aimer celui que vous aurez choisi pour fils ? Nommez-le seulement, je lui trouverai des vertus.

MONSIEUR DABELLE.

Aucun n’est adopté ; non, crois-en ton père. Si j’écoutais mon cœur, tremblant, irrésolu, je n’oserais jamais prononcer son nom. Je serais plus sévère que toi-même, et la tendresse d’un père surpasserait encore ta délicatesse. Je ne vois que trop combien les mœurs, de jour en jour plus corrompues, rendent le plus heureux des liens, le plus difficiles à former ; mais enfin il est un terme pour se décider. Ne point trouver d’hommes avec qui tu crusses pouvoir passer ta vie, ce serait faire un outrage à la société. Le jeune homme que tu aimeras, fut-il sans vertus, ne vivra pas longtemps avec toi sans les connaître.

LUCILE.

Mon père, épargnez votre fille ; vos louanges l’ont fait rougir.

MONSIEUR DABELLE.

C’est par elles que je t’encourage à t’en rendre encore plus digne. Lucile, quand je te loue d’avance de faire le bonheur d’un honnête homme, c’est que je suis sûr que tu le feras. Le rang et les richesses sont à tes yeux comme aux miens de futiles chimères. Tu n’écouteras que la voix de ton cœur. Parle, j’attends ton aveu.

LUCILE, avec embarras.

Eh bien je dompte ma timidité. Nommez-moi donc ceux qui se sont déclarés. Si quelqu’un d’entr’eux peut décider, je...

MONSIEUR DABELLE.

Mais personne n’ignore ce qui attire ici Dorimon, le jeune Voclair. Madame Desmare vient tous les jours pour son fils ; M Versal et le conseiller se suivent d’assez près. Ils t’ont donné tout le plaisir de les connaître, et chacun demande préférence.

LUCILE.

Puis-je parler hardiment sur leur compte ?

MONSIEUR DABELLE.

Il le faut, ma fille.

LUCILE.

Eh bien, je ne vois dans aucun d’eux celui que je nommerai mon époux. Monsieur Dorimon se déguise trop à mes yeux. On voit qu’il tremble de se montrer tel qu’il est. Il me semble apercevoir en lui un caractère qu’il n’est pas facile d’approfondir, et je redoute un homme impénétrable. Pour le jeune Voclair, il est tout superficiel. Il ne m’a pas encore dit un mot qui serve à me prouver qu’il puisse penser. Le fils de Madame Desmare est un homme trop indécis pour que je penche jamais en sa faveur. Je l’ai vu dans une heure changer trente fois d’avis au gré de ceux qui se jouaient de sa volonté. Le Conseiller a eu le malheur de se voir trop jeune en place ; il n’a rien appris ; il tranche, décide, et se croit juge né de l’Univers : je l’ai trouvé trop grave pour de petites choses, et trop inconséquent pour des affaires où l’intérêt général se trouvait compromis. Quant à M. Versal, il ne m’a fait jusqu’ici sa cour qu’en paraissant sous un habit plus élégant que celui de la veille ; il semble n’exister que par ses belles dentelles et par les fleurs de sa veste. Enfin j’ai beau vouloir trouver un mérite qui m’attache, je ne vois autour de moi qu’un éclat emprunté. Est-ce ma faute si vous m’avez rendue si difficile. Celui qui vous appellera son père ne doit-il pas posséder quelqu’une de vos qualités.

MONSIEUR DABELLE.

Peut-être y suis-je, le Comte de Stal ; qu’en penses-tu ?

LUCILE, avec étonnement.

Le Comte ; mon père !

MONSIEUR DABELLE, en souriant.

Voici sa lettre, vous me dicterez la réponse.

Lucile reçoit la lettre et la lit.

Mais dis-moi tout de suite si c’est lui. Devenir Comtesse est un appas à faire tourner une tête !

LUCILE, avec noblesse.

Heureusement ; tout ce clinquant ne m’éblouit pas. Je me représente le Comte dépouillé de ses titres et de ses biens. Je ne vois pas qu’il mérite de l’emporter sur ses rivaux. Je ne l’aime point.

MONSIEUR DABELLE.

Et tu n’aimerais personne ?

LUCILE, hésitant.

Non, mon père.

MONSIEUR DABELLE, d’un ton affectueux et ferme.

Lucile ! me parlez-vous vrai ?

LUCILE.

Vous me pressez... vous m’arrachez un secret... Mais comment résister à l’ascendant de vos bontés ?... Comment vous taire... Il faut vous obéir.

MONSIEUR DABELLE.

S’il est des secrets que tu ne puisses épancher dans le sein d’un père qui te traite en ami, je ne demande plus rien.

LUCILE, avec tendresse.

Je n’aurai jamais d’autre confident que vous. Vous me guiderez, vous me consolerez... Je crains d’aimer... Je crois que j’aime... Je fais un effort sur moi-même, c’est le plus grand, sans doute... Mais du moins n’oubliez pas...

MONSIEUR DABELLE.

Eh, ma fille, méconnaîtrais-tu ton père ?

LUCILE.

Le cœur me bat : pourquoi donc suis-je si tremblante ?

Scène III

MONSIEUR DABELLE, LUCILE, BONNEMER

Bonnemer est entré à pas lents, le front baissé, les bras croisés.

MONSIEUR DABELLE.

Voici Bonnemer.

À part.

Il paraît affligé.

Haut.

Qu’avez-vous mon ami ?... Vous me paraissez tout troublé. Puis-je savoir quel chagrin ?...

BONNEMER, d’un ton triste.

Ah ! Monsieur, on est bien trompé dans ce monde. Il faut renoncer désormais aux doux plaisirs de la confiance. Tel qui porte une physionomie honnête porte une physionomie menteuse. Dans ce siècle la jeunesse est impénétrable. Cette Ville malheureuse est si propre à favoriser, à entretenir ses désordres. Qui l’eut dit ?... Jenneval... Malheureux jeune-homme !

MONSIEUR DABELLE, surpris.

Eh bien Jenneval ?

À sa fille qui fait un mouvement pour se retirer.

Demeurez ma fille, nous devons reprendre notre entretien.

BONNEMER.

Monsieur, j’ai connu son père. Nous fumes ami trente ans. Il mourut dans mes bras. Il m’a recommandé son fils en expirant. Veillez sur lui, me dit-il, guidez sa jeunesse ; il sera susceptible de grandes passions ; préservez-le des malheurs qu’elles enfantent. Se pourrait-il qu’une source aussi pure se fût corrompue, qu’il eût dégénéré de ce sang vertueux !... Il paraissait si sage, si rangé !... Non, c’est une chose qui me passe encore... Malheureux Jenneval !

LUCILE, à part.

Ô Ciel ! Que va-t-il annoncer ?

MONSIEUR DABELLE.

Eh bien, qu’a-t-il fait Jenneval ? Possédez-vous.

BONNEMER.

Ah, vous allez être pénétré de douleur. Ce jeune-homme dont vous m’avez vu si zélé, n’est plus digne de mon amitié. Il m’a trahi.

MONSIEUR DABELLE.

Comment ?

BONNEMER.

Je l’avais chargé d’aller recevoir cette lettre de change que je dois rembourser demain en votre nom. Eh bien Monsieur, j’ai des nouvelles positives qu’il a reçu l’argent, et depuis ce jour je l’ai point revu.

LUCILE, à part.

Malheureuse ! cache ton trouble.

MONSIEUR DABELLE, froidement.

Mais ne m’avez vous pas dit qu’il était à la Campagne, chez son oncle depuis quatre jours ?

BONNEMER.

Et voilà ma faute. J’ai voulu cacher quelque-temps la sienne. J’ai déguisé la triste vérité pour lui donner le temps du repentir. C’est moi qui ai introduit Jenneval dans cette respectable maison, l’asile des vertus. Il obtint votre estime, je voulais la lui conserver ; mais hélas ! C’est un homme perdu. Qu’il me cause du chagrin ! Que je voudrais faire revenir ce temps heureux où dans l’âge de l’innocence, il n’écoutait que ma voix ! J’ai cru que la seule idée de mes inquiétudes le ramènerait vers moi ; mais on l’a vu promener ses pas dans une de ces maisons écartées, où la débauche sans doute entretient ses tristes victimes. Jugez si je dois encore l’adopter pour mon ami, et si je n’ai pas des larmes à verser sur cette âme honnête qu’un moment a corrompue. Je reculais toujours, enfin il a bien fallu vous tout avouer.

MONSIEUR DABELLE.

Ce que vous venez de m’apprendre m’étonne et m’afflige. Je lui ai connu de la droiture, des mœurs ; cette action est bien contraire à son penchant naturel ; mais la fougue, l’emportement, la jeunesse, l’exemple... on l’aura séduit, mon cher Bonnemer, on l’aura séduit. Vous avez besoin de courage et de vigilance. Agissez, mais prudemment ; taisez cette aventure. Un mot prononcé dans la première chaleur du ressentiment a fait quelquefois un tort irréparable ; deux mille écus ne sont rien, mais perdre un cœur sensible et bien né, voilà ce qu’il est important de prévenir. Souvent une imprudence a reçu dans la bouche de la malignité tous les caractères du crime, et l’on a flétri pour le reste de ses jours un homme vertueux, mais faible. Tout en l’observant ayez l’air de vous reposer de sa conduite sur lui-même, marquez-lui encore de l’estime ; c’est un bon moyen pour éloigner les cœurs bien faits de ce qui pourrait les en rendre indignes ; s’il revient repentant, il aura toujours les mêmes droits sur mon cœur... Courez, arrachez-le au vice, il reconnaîtra votre voix, il sentira le remords et nous le retrouverons tel que je l’ai connu.

BONNEMER, en regardant Lucile.

Ah ! Mademoiselle, quel père, et pour moi quel ami !

À Monsieur Dabelle.

Votre générosité réveille la mienne. La pitié succède à mon indignation. Comment ne serais-je point indulgent ; c’est vous qui m’en donnez l’exemple.

MONSIEUR DABELLE.

Les moments sont chers. Prévenez les progrès rapides de la corruption ; mais, couvrez sa faute du voile le plus secret. Faites lui même entendre que je n’ai rien appris. Que la honte s’éveille dans son âme sans qu’il connaisse l’affront ; quiconque se voit une fois avili n’a plus le courage de rentrer dans le sentier de la vertu.

BONNEMER.

Ah ! Que ne peut-il vous entendre !

Scène IV

MONSIEUR DABELLE, LUCILE

MONSIEUR DABELLE.

Ma fille, cet honnête homme nous a troublés... Mais tu pleures, tu t’attendris sur cet infortuné qui s’égare... Va, il peut se relever de sa chute et tirer un plus grand éclat de sa faute même... J’ai vu tes larmes, embrasse moi, et surtout ne me déguise plus rien.

LUCILE.

J’étais prête à céder à vos instances mon père. Imprudente ! J’aurais prononcé peut-être un nom qui l’instant d’après m’eût fait rougir... Non, souffrez que je vous rende le droit qui vous appartient ; est-ce à moi de choisir quand vous-même êtes embarrassé... Que d’exemples effrayants pour une fille craintive !... Vous le voyez, Jenneval et tant d’autres dont la conduite paraissait exempte de blâme... La jeunesse se corrompt de plus en plus ; et comme vous le disiez il y a un instant, le mariage dans ce siècle, est un nœud trop dangereux à former... Laissez-moi toujours vivre auprès de vous. Je vous en conjure au nom de vos bontés... Croyez que le plaisir de vivre avec un père peut balancer celui d’avoir un époux. Pourquoi tant craindre d’un avenir dont le Ciel prendra soin ?

MONSIEUR DABELLE.

J’interprète ton silence, ma chère fille, il m’intéresse, il me touche... va, mon enfant, je sais qu’il est un âge, qu’il est des passions... Mais elles ne seront pas plus fortes que l’amitié, que les principes d’honneur, que la vertu... Calme-toi.

LUCILE.

Pardonnez à votre fille...

UN DOMESTIQUE entre.

Monsieur, Mo. Jenneval demande à vous parler en particulier.

LUCILE, à part.

Je ne supporterai jamais sa vue... Ah mon père, souffrez que je me retire.

MONSIEUR DABELLE.

Allez, ma fille.

LUCILE, fait deux ou trois pas et revenant elle dit.

Cependant si vous étiez fâché contre moi, j’aimerais mieux vous dire tout.

MONSIEUR DABELLE.

Va, mon enfant, ton cœur ne peut-être long-tems à mes yeux une énigme difficile.

Seul.

En croirai-je mes soupçons ! Ciel ! change son cœur, ou du moins rends digne du sien le cœur qui s’est égaré.

Scène V

MONSIEUR DABELLE, JENNEVAL

JENNEVAL, entre en regardant s’ils sont seuls.

Monsieur, j’ai longtemps balancé la démarche que je viens faire... Je marche en tremblant, je parcours avec effroi cette maison qui m’est si connue... Coupable, je n’ose lever les yeux vers vous... Ah Dieu ! Qu’il est cruel de porter la confusion sur le front et le remords dans le cœur... J’ai été un ingrat, j’ai trahi la confiance d’un bienfaiteur, j’ai mis votre ami, le mien, dans le plus cruel embarras. Plaignez-moi, plaignez un malheureux jeune-homme qui chérit l’honneur et qui a fait une action déshonorante. Mais quelque étonnante que vous paroisse ma conduite, je ne puis accuser ici l’emploi que j’ai fait de cette somme, je la dois, c’est une dette sacrée ; c’est la première sans doute que j’acquitterai... permettez qu’à l’instant même je vous offre des engagements...

MONSIEUR DABELLE.

Quels sont ces engagements, Monsieur ?

JENNEVAL.

De vous signer une obligation dont vous me dicterez la forme, je suis encore en tutelle, mais bientôt j’espère...

MONSIEUR DABELLE.

Jenneval, répondez-moi, et osez me regarder. Quelque affaire secrète ; quelque accident imprévu vous aurait-il forcé à détourner le dépôt qui vous était confié ?

JENNEVAL.

Rougirais-je devant vous si je n’étais que malheureux ; viendrais-je le front baissé subir l’affront ?... Vous me pardonneriez monsieur, ce que je ne me pardonnerais pas à moi-même. Je pourrais inventer ici quelque excuse pour colorer ma bassesse ; mais ma bouche ne sait point proférer un mensonge... N’attendez de moi aucun autre aveu. Dans un trouble inexprimable et nouveau pour mon cœur, je me trouve emporté malgré moi ; voilà tout ce que je puis vous dire.

MONSIEUR DABELLE.

Emporté malgré vous, faible jeune-homme ! Vous le croyez... Ajoutez un pas de plus à la démarche que vous venez de faire et je vous réponds de l’estime universelle. Votre sensibilité a besoin d’un frein puissant qui la réprime. Si les passions nous égarent, la voix d’un ami peut nous remettre dans le sentier que notre aveuglement abandonnait. Il peut nous guérir, nous consoler... Ma maison est toujours à vous, cher Jenneval, demeurez-y, et puisse l’air qu’on y respire faire rentrer dans votre âme le calme et la tranquillité de la raison.

JENNEVAL, d’un ton plus touché.

Je me sens indigne de l’habiter désormais. Je ne suis pas né pour ce paisible asile. Son souvenir ne me quittera point, mais il sera toujours comme un poids accablant qui pèsera sur mon cœur... Par pitié oubliez moi... Ne me laissez pas voir tant de bonté ; faites plutôt éclater votre indignation... Abandonnez un homme qui s’est avili, et ne songez qu’à ce qu’il vous doit.

MONSIEUR DABELLE.

Ce que vous me devez n’est rien en comparaison de ce que vous vous devez à vous-même... Vous parlez d’engagements... Si vous ignorez ceux que vous avez contractés avec moi, malheur à vous ; votre dette ne s’acquittera jamais ; vous avez de la grandeur d’âme, ne la poussez point jusqu’à l’orgueil. La vertu n’est pas bornée à ne commettre aucune faute, mais à réparer celles qu’on a commises. Consultez l’honneur et vos devoirs et venez me parler ensuite... Vous ne m’avez vu ni chagrin ni sévère ; si votre cœur s’obstine à vouloir conserver des secrets aussi mystérieux que les vôtres... Vous les garderez, monsieur.

Il fait quelques pas pour s’en aller et revient en disant.

Jenneval, écoutez. Vous n’avez rien perdu de mon estime et de mon amitié ; je vous le répète. Attendez ici Bonnemer ; un jeune-homme comme vous, jeté dans le tourbillon du monde et des séductions, a besoin d’un ami sage et prudent ; et je me plais à penser que vous méritez encore d’avoir un tel ami.

Scène VI

JENNEVAL, seul

J’étais prêt de tomber à ses pieds. Qui m’arrêtait ?... Rosalie, Rosalie, laisse-moi respirer. Tu maîtrises tout mon être. Tout ce qui n’est pas toi n’a plus d’empire sur mon âme... Cruelle, tu semblais me promettre le bonheur... Hélas ! Au lieu de te rendre heureuse, je me perds avec toi ; c’est par toi seule que j’aspire à des biens dont je savais me passer... Que le séjour de cette maison me paraît tranquille !... Où est le temps que je pouvais l’habiter sans rougir ?... Où retrouver ce calme délicieux qui m’accompagnait près de Lucile ?... Quel doux sentiment me faisait tressaillir à l’aspect de son père ?... Je le regardais déjà comme le mien... sa candeur, ses vertus... Ai-je oublié jusqu’à sa tendresse ? Rosalie, Rosalie, ah, pourquoi l’amour que tu m’inspire m’emporte-t-il tout-à-coup si loin de mes devoirs ?... Lucile ne m’a jamais rendu coupable... Fuyons ces lieux où chaque objet me fait un reproche... Souveraine de mon cœur, l’ascendant de tes charmes m’entraîne... Je ne puis te résister... Dispose de mes jours... Heureux ou malheureux mon sort est de vivre à tes genoux.

ACTE II

La scène représente l’appartement de Rosalie. L’ameublement est neuf. Une toilette est toute dressée : Rosalie est dans un déshabillé élégant.

Scène première

ROSALIE, JUSTINE

ROSALIE, en se regardant dans le miroir.

Comment me trouves-tu ce matin ? J’ai peu dormi, mes yeux ont, je crois, perdu quelque chose de leur vivacité.

JUSTINE.

Oh, je vous conseille de vous plaindre. Jamais vos grands yeux noirs n’ont été plus doux et plus brillants, et je ne sais quel air de tendresse répandu sur votre physionomie la rend charmante, et votre sourire... Vos yeux font tout ce qu’ils veulent faire... Hier encore, Jenneval les contemplait avec un transport si vrai et toujours si nouveau que je prenais du plaisir à le considérer dans l’extase de l’amour.

ROSALIE.

De sorte que Jenneval te paraît toujours beaucoup amoureux de moi ?

JUSTINE.

À mesure qu’ils jouissaient, ses regards devenaient plus avides ; ce jeune homme brûle d’une flamme bien sincère.

ROSALIE.

Il est aimable, je l’avoue ; mais il a un défaut.

JUSTINE.

Lequel, s’il vous plaît ?

ROSALIE.

Mais c’est de n’avoir pas seulement dix mille écus de rente. Il a le cœur tout neuf et l’esprit romanesque. J’ai besoin d’entretenir cette ardeur respectueuse. Il est homme à grands sentiments, et rien n’est assurément plus étrange dans le siècle où nous vivons. Il ne manque point d’esprit, mais il est ombrageux, timide, indécis, quoique d’un caractère sensible. Cependant il est héritier d’une assez grosse fortune, il est docile à ma voix, il m’idolâtre. Allons, toute réflexion faite je dois vivre avec lui.

JUSTINE.

Vous avez raison. Avec votre esprit et votre beauté que chacun admire, profitez de vos jours brillants pour vous assurer un jeune homme libéral et passionné. Que mon exemple vous serve de leçon. Une maladie de six mois m’a volé tous mes attraits et avec eux mes plaisirs et ma fortune. Autrefois l’on me servait, et ce m’est un bonheur aujourd’hui de vous servir.

ROSALIE.

Va, les hommes sont nos plus grands ennemis. Leurs soins sont intéressés et barbares, ils sont tous ingrats et ils osent encore nous mépriser ; une guerre secrète règne entre nos deux sexes, ce sont des tyrans qui veulent nous ployer sous leur joug, mais plus faibles nous devons avoir recours à l’artifice, et paraître le contraire de ce que nous sommes, ainsi nous nous vengeons... Puisque je maîtrise Jenneval, je puis espérer qu’enfin... Oui, de la réserve sans dureté, quelques nuances fines d’amour, mais sans faiblesse ; voilà tout ce qu’il faut pour le soumettre. Mais il y a une heure que je devrais être en état de paraître... Quand Jenneval viendra, qu’on l’annonce... Enfin, voici Brigard... Allez...

Justine sort.

Scène II

ROSALIE, BRIGARD

Il doit avoir l’air d’un homme qui a passé la nuit.

BRIGARD.

J’aurais donné cette nuit ma vie pour une obole. J’ai joué d’un malheur effroyable ; j’ai perdu tout ce qu’on pouvait perdre... j’ai du noir dans l’âme.

ROSALIE, avec familiarité.

Libertin ! Tu n’es donc pas trop satisfait de ta journée ? Et depuis as-tu été aux informations ?

BRIGARD.

Oh, je n’y ai point manqué. Jenneval n’est point riche par lui-même comme tu l’as fort bien deviné ; mais il a un oncle opulent dont il est l’unique héritier. Le jeune-homme est encore sous la tutelle de cet oncle qui vit à la campagne à quatre lieues d’ici. On me l’a peint comme un homme fort bizarre, dur...

ROSALIE.

Cet oncle est donc bien riche ?

BRIGARD.

Oui ; de plus, avare.

ROSALIE.

Et combien de temps peut-il vivre encore ?

BRIGARD.

Mais dix à douze années. Il peut pousser jusques-là.

ROSALIE.

Dix à douze années ! Ô Ciel !

Scène III

ROSALIE, BRIGARD, JUSTINE

JUSTINE.

Monsieur Jenneval, mademoiselle.

ROSALIE, à Brigard.

Vite, passe de l’autre côté.

BRIGARD, en s’en allant.

Au revoir.

Scène IV

ROSALIE, JENNEVAL, JUSTINE

Rosalie prend un air riant et agréable. Jenneval la salue, la regarde tendrement et lui baise la main.

JENNEVAL.

Ah ! chère Rosalie, je ne trouve qu’ici le bonheur et la joie... Non, jamais je n’ai eu plus de besoin de me trouver auprès de vous.

ROSALIE.

Mon cher Jenneval, qu’avez-vous ? Et que vous serait-il arrivé ?

JENNEVAL.

Rien que je n’eusse dû prévenir... Rosalie, je voudrais être seul un moment avec vous.

Rosalie fait un signe à Justine qui sort, et fait asseoir Jenneval à côté d’elle. Jenneval continue.

Me croirez-vous, chère Rosalie. Je vous répète que je vous aime, je vous le dis du fond de l’âme, et je venais dans le dessein de rompre avec vous pour jamais.

ROSALIE.

Avec moi, Ciel ! Comment ?

JENNEVAL.

Mon cœur est sur mes lèvres. Chère Rosalie, retenez vos larmes... Écoutez-moi... Je ne puis parler.

ROSALIE.

Vous m’étonnez, vous m’inquiétez... Jenneval que voulez-vous dire ?

JENNEVAL.

Que je suis un malheureux indigne de vous et de l’estime des hommes... Vous allez rougir de m’entendre... Mais avant que l’aveu échappe de ma bouche, dites, m’aimez-vous, Rosalie ? Si vous ne m’aimez pas avec passion je suis perdu.

ROSALIE.

Pouvez-vous insulter à ma tendresse par un semblable doute ? Ah ! Jenneval si j’ai évité quelquefois vos regards, vos transports, c’est qu’un cœur tendre a besoin du secours d’une vertu fière. Le Ciel en me donnant la sensibilité, m’a fait là un présent bien dangereux... Oui, vous êtes un ingrat, si vous pensez ce que vous dites.

JENNEVAL.

Je ne doute plus de votre amour, mais puisque ce cœur est à moi, il me pardonnera... Je ne dois plus hésiter... Lorsque je vous vis pour la première fois, Rosalie, ce fut de ce moment que je sentis la douleur de n’être pas né riche. Cependant n’écoutant que cet amour dont vous daignez m’assurer encore, vous vîtes en moi seul l’heureux mortel à qui vous accordâtes votre confiance. Mon bonheur eût été parfait si ma fortune présente eût répondu à mes désirs. Je n’eus jamais la force de vous avouer que mes moyens étaient au-dessous de ce que vous pouviez attendre, mais ne pouvant en même-temps vous voir former d’inutiles souhaits, j’ai tout tenté pour vous prouver mon amour ; je suis loin de vanter mon zèle ; que dis-je ? C’est à vos pieds que je viens rougir de m’être déshonoré ; je vais perdre votre estime, mais souvenez-vous que sans l’amour le plus extrême, je serais encore innocent.

ROSALIE.

Et de quel crime êtes-vous donc coupable ?

JENNEVAL.

J’ai trahi la confiance d’un homme respectable que je n’ose plus nommer mon ami... Ces deux mille écus que je remis entre vos mains, il y a huit jours tant pour fournir à cet ameublement qu’à notre dépense ; cet argent n’était point à moi... J’ai tâché de dérober jusqu’ici à vos yeux les remords qui me tourmentaient... J’ai des espérances ; mais pour le moment je me trouve sous la loi d’un tuteur... Est-ce assez m’humilier à vos yeux ?... À présent osez me répondre, m’aimez-vous encore ?

ROSALIE.

Vous croyez donc que c’étaient ces richesses qui m’attachaient à vous... vous me faisiez cette injure, vous Jenneval ! Ah, reprenez vos dons. Si je les ai acceptés, c’est parce que c’était votre main qui me les offrait. Je n’ai point eu cette fausse délicatesse qui tient à l’orgueil ou à l’indifférence. Je n’ai point rougi de tout partager avec celui à qui j’avais donné mon cœur... Oui, je suis piquée, mais c’est de votre défiance. Pourquoi ne m’avez-vous pas parlé avant de commettre une telle imprudence, je vous l’aurais épargnée... Je vous aime toujours Jenneval, ouvrez-moi votre cœur : quel sont aujourd’hui vos desseins ?

JENNEVAL.

Sans cet aveu qui me charme et qui me rend pour toujours à vous, j’allais fuir pour ne reparaître jamais à votre vue. Pardonnez, je vois que vous ne m’aimez que pour moi... Je sors de chez ce digne homme que j’ai trompé. Guidé par le repentir, je me suis offert à toute l’indignation que je méritais. Il m’a parlé avec bonté et j’ai mieux aperçu toute la honte qui m’environnait. Je ne puis la supporter plus longtemps.

Avec feu.

Je suis sûr de toute ta tendresse, chère Rosalie... Eh bien ayons ce courage que l’amour inspire. Que l’amour nous tienne lieu de richesses coupables... Est-il de plus doux plaisir que la paix de l’âme ? Allons habiter un simple réduit où nous goûterons le bonheur sans remords. Qu’importe un séjour moins brillant à deux cœurs qui s’aiment !... Je vendrai ces meubles qui me reprochent ma honte... Je restituerai la somme que j’ai détournée. Un jour viendra, Rosalie, que le Ciel couronnera notre constance. Pour vivre obscurs, nous n’en vivrons pas moins heureux. Que dis-je ? Rentré en grâce avec cet ami qui m’aime et que j’estime, je n’aurai plus de remords et tous nos jours couleront paisibles et fortunés.

ROSALIE.

Mon ami, vous parlez de remords, comme si vous étiez un grand criminel. Je vous ai écouté patiemment. J’estime la noblesse de votre âme, mais son excessive sensibilité vous abuse. Pour avoir commis une faute, au fond très réparable faut-il connaître le désespoir ? Vous poussez toujours les choses à l’extrême. Cela est dans votre caractère, et c’est un défaut. Songeons paisiblement aux moyens d’accorder ce que vous devez à l’honneur : mais en même-temps ce que vous devez à vous-même pour votre propre félicité. Ne m’avez-vous pas dit que vous aviez un oncle assez riche de qui vous attendiez un jour ?...

JENNEVAL.

Ah ! De qui me parlez-vous ? Son nom seul m’inspire l’effroi. Si jamais il découvrait notre liaison, je ne saurais comment me dérober à son ressentiment. Homme sévère, inflexible, à force de vertus... Non Rosalie, jamais je n’aurai recours à lui, et ce qui doit hâter encore plus une juste restitution, c’est la crainte trop bien fondée que ma faute ne parvienne bientôt à son oreille.

ROSALIE.

Vous ne m’avez point entendu Jenneval. De grâce n’outrez rien. Point de déclamation. Répondez-moi : a-t-on paru bien furieux contre vous chez M. Dabelle ?

JENNEVAL.

Je vous l’ai dit : on m’a reçu avec trop d’indulgence et c’est ce qui me déchire le cœur.

ROSALIE.

Eh bien, on ne vous voit donc pas si coupable que vous vous imaginez l’être. En homme habile, profitez de cette bienveillance. Ne sauriez-vous prendre des arrangements avec ces personnes qui vous connaissent et vous estiment ? Elles n’ignorent pas que l’héritage de votre oncle ne saurait vous manquer. Il n’est pas immortel. Un emprunt légitime n’est défendu, ni par les lois, ni par l’honneur. Ce conseil que je vous donne, au moins, Jenneval, vous le verrez par la suite, est parfaitement désintéressé. Jeune, et dans l’âge où vous devez paraître, laisserez-vous échapper ce tems heureux qui fuit et ne revient plus. Vous ne me ferez pas l’injure de penser que j’ai ici quelque vue d’intérêt...

D’un ton le plus tendre.

Va, mon cher Jenneval, un réduit obscur, une vie solitaire, une chaumière dans un village, tout me sera égal, pourvu que je la partage avec toi... Je veux ton bonheur, et je t’aime trop pour y renoncer ; mais toi, Jenneval, tu n’es pas assez décidé.

JENNEVAL.

Parlez, et je vous jure de l’être.

ROSALIE.

Garde-toi donc de former le projet de vivre dans cette médiocrité honteuse, qui attire à coup sûr le sourire du mépris. Crois-moi, je connais le monde. Il pardonne tout hors les ridicules, et la pauvreté est le plus grand à ses yeux. Si tu ne t’y présente pas avec un certain éclat, mieux vaudrait n’y jamais paraître. Le monde juge l’habit, la demeure, la dépense : tout cela tient à l’homme. Le monde peut juger faussement, mais il juge ainsi. Use de toutes les ressources que tu peux avoir. Quelque argent anticipé sur tes revenus futurs, au lieu de renverser ta fortune ne peut que l’établir plus sûrement. Les gens riches ou ceux qui paraissent l’être, s’attirent les uns les autres et forment un corps séparé. Un étranger n’y est point admis, quelque mérite qu’il ait d’ailleurs. Il faut semer l’argent pour le recueillir ensuite. Sans un coup décisif, Jenneval, vous ne ferez que languir, et vous perdrez avec vos plus belles années jusqu’à l’espoir de vous faire un état. C’est donc une sagesse, une prudence ; je dirai plus, une économie de forcer le crédit en cas de besoin. Mon bon ami, il n’y a donc qu’une terreur enfantine, ou une inexpérience absolue qui ait pu vous empêcher jusqu’ici d’avoir recours à ces moyens utiles. Je ne vous prescris point la prodigalité. Je désire seulement que vous vous mettiez en état de vous faire honneur de ce qui vous appartient. Si vous avez des amis, leur bourse doit vous être ouverte. On s’intrigue, on s’arrange. On trouve un peu d’un côté, un peu de l’autre. Un jour vient qui paye le tout. Que dis-je ? Le jour où vous sortirez de tutelle n’est pas si éloigné. La nation est partagée en deux portions. En gens qui prêtent et en gens qui empruntent. Pourquoi rougiriez-vous de faire ce que fait la moitié du monde ?

JENNEVAL.

Je sens la force de vos raisons. Mais, soit ignorance, soit timidité, soit répugnance secrète, mon cœur a toujours hésité.

ROSALIE.

Si vous m’eussiez parlé plutôt, au lieu de commettre une telle étourderie, j’aurais pu vous indiquer...

JENNEVAL.

Se peut-il ? J’oserais espérer...

ROSALIE.

Je veux vous laisser un peu de regret d’avoir manqué de confiance envers moi, de ne m’avoir pas ouvert votre âme ; d’avoir pu faire un seul pas, sans en faire part à celle qui vous aime, à celle qui ne réfléchit que pour vous rendre libre et heureux.

JENNEVAL.

Ah divine Rosalie !... Pardonnez...

Scène V

ROSALIE, JENNEVAL, JUSTINE

JUSTINE.

Mademoiselle, une personne demande Monsieur Jenneval, et s’obstine à vouloir lui parler.

ROSALIE.

Mais avez-vous dit qu’il n’était point ici ?... Ne laissez point entrer.

JENNEVAL, surpris.

Qui viendrait ? Et d’où pourrait-on savoir ?... Mais j’entends sa voix... Ô Ciel ! C’est Bonnemer, c’est mon ami... Non je ne puis... Il faut que je l’entende...

ROSALIE, d’un ton artificieux.

Il est trop juste... Nous nous reverrons, mon cher Jenneval.

Rosalie se retire dans un cabinet voisin.

Scène VI

BONNEMER, JENNEVAL

BONNEMER, derrière le théâtre.

Il est ici, vous dis-je... Je le sais... Je veux lui parler... J’entrerai...

Avec exclamation.

Ah, cruel ami que vous me donnez de peine !... Êtes-vous bien résolu à désoler tous ceux qui vous connaissent ?... Jenneval, cher Jenneval, pourquoi n’êtes-vous pas déjà dans mes bras ?

JENNEVAL.

C’est que je me rends justice... Mes peines sont pour moi... Laissez-moi, de grâce... Votre présence me fait trop souffrir... Un jour nous pourrons nous revoir... Mais pour aujourd’hui, je vous le dis sans détour, je ne veux entendre ni reproche ni conseil.

BONNEMER.

Ami aveugle, mon amitié t’importune ! Tremble à la vue du précipice, lorsque ma main vient t’arrêter sur le bord. Voilà donc pour qui tu t’égares, pour qui tu abandonnes ceux qui te furent si chers ! C’est pour une femme méprisable...

JENNEVAL.

Arrêtez Bonnemer, n’insultez pas à l’objet que j’aime. Si vous venez ici pour l’outrager, je consens plutôt à ne plus vous voir.

BONNEMER.

Je sortirai, jeune insensé. J’abandonnerai mon ami, puisqu’il le veut. Je retournerai sans lui chez le généreux Dabelle, chez ce père respectable qui t’aime, qui te plains, qui t’attend, qui, à l’exemple de sa fille, versera plus d’une larme, en apprenant que tu rejettes jusqu’aux soins de l’amitié. Adieu, embrasse-moi du moins pour la dernière fois.

JENNEVAL, ému, et lui prenant la main.

Non... demeurez un instant.

BONNEMER, avec le cri de l’âme.

Eh j’ai perdu ton cœur, ta confiance. Tu t’es caché de moi, et ce fut-là l’original de tes désordres. Ta folle passion t’expose à de plus grandes fautes encore que celles que tu as commises. Je suis toujours le même ; et toi, Jenneval, qu’es-tu devenu ? Pourquoi ton cœur est-il changé ? Dis-moi donc qu’est devenu mon ami ?

JENNEVAL.

Ah ! Si tu l’es, dépose donc cette âpre austérité, qui condamne toujours et qui ne veut rien sentir. Tu ne connais pas celle que j’adore ; si tu l’avais vue... Tu sais que dans cette honorable maison, où l’on ne m’a que trop bien reçu à ta recommandation, je pouvais être le plus heureux des hommes. Les grâces, les vertus, les charmes de Lucile, m’attachèrent à tous ses pas. Si ce n’étaient point des désirs aussi brûlants que ceux qui me consument, c’était du respect, de la confiance, de l’amitié, une admiration tendre et respectueuse, une sorte de confiance douce et attrayante... Je croyais l’aimer... Mais, que depuis un mois j’ai senti la différence de ce tendre intérêt qu’inspire la douceur, et de ce feu tumultueux qu’allume la beauté ! As-tu connu cet ascendant impérieux ? Dès l’instant que j’aperçus Rosalie je reçus un nouvel être... Il fallait mourir ou tomber à ses genoux, j’y tombai et je ne vis plus qu’elle dans l’univers, et la vie ne me parut un bienfait des cieux que parce que désormais je pouvais en consacrer tous les instants sous ses yeux... Je t’ai fui dans ces moments, craignant d’être guéri, redoutant tes conseils... Je les redoute encore... Ne me force pas à devenir plus coupable... Furieux que je suis, je sacrifierais l’amitié même à l’amour. Pardonne, je t’ouvre mon cœur. Il est en proie aux transports les plus violents... Eh pourquoi tant déclamer contre un tel penchant ? Il suffit d’abandonner un amant malheureux aux tourments secrets qui le tyrannisent... Cher Bonnemer, je crois cependant que je serais fortuné si je jouissais des biens que la providence m’a accordés. Je les partagerais avec l’objet qui me fait chérir l’existence, mais un oncle en me refusant ce que j’avais droit d’attendre a été le premier auteur de ma faute... Tu connais son humeur intraitable... Je ne lui exposerai point des besoins qu’il ne comprendrait pas. Les plus chers sentiments de mon cœur sont oppressés sous sa tyrannie... Ô, mon ami, j’ai voulu être libre en aimant, et je sens que la main de la nécessité m’a chargé de chaînes encore plus pesantes.

BONNEMER.

Cette passion fondée sur les sens, ne te causera que du trouble et du désespoir. Crois-moi, Jenneval, il ne tient qu’à toi de briser tes liens ; le veux-tu ?

JENNEVAL.

Que tu connais peu l’amour, si tu penses qu’on puisse ainsi l’assujettir ! Moi ! Que je renonce au plaisir d’être aimé... Ah !... Il est trop fait pour ce cœur tendre et qui le goûte pour la première fois... Un orage violent s’est élevé dans mon âme, et malgré mes combats, ma honte et ta douleur, jamais je n’ai senti si vivement l’avantage d’être né sensible. Crois-moi, il est affreux de vivre sans aimer, et lorsque notre cœur rencontre l’objet heureux qui le captive, ami, c’est le Ciel qui l’amène sous nos regards pour achever notre bonheur. Nous y refuser n’est plus alors en notre pouvoir ?

BONNEMER.

Ce n’est point le sentiment de l’amour qui est criminel, c’est l’objet que tu as choisi... Ah ! Si Lucile avait fixé ton choix, tous les cœurs y auraient applaudis. Ta félicité serait pure, aucun nuage ne la troublerait. Au plaisir que donne l’amour, se joindrait celui de l’approbation publique. Elle est nécessaire, elle complète le sentiment du bonheur. Qu’il est triste d’être obligé de justifier son penchant sans pouvoir espérer qu’on nous le pardonne !

JENNEVAL.

Que m’importe l’opinion publique ! elle est injuste. Je n’écouterai que la voix qui commande au fond de mon cœur ; elle me parle, elle me rassure ; elle me dicte de nouveaux devoirs... J’aime... Si je pouvais disposer de ma main, j’irais de ce pas la lui assurer solennellement aux pieds des Autels... Il faut que des nœuds éternels nous enchaînent l’un à l’autre... Je ne serai heureux que lorsque je pourrai l’avouer et la montrer à tous les yeux, portant mon nom et possédant mon cœur. Mais tu sais que la mort d’un père m’a donné un maître despotique. Il me reste un ami, l’aurai-je encore longtemps ?

BONNEMER.

Il te restera malgré-toi, infortuné Jenneval. Pourrais-je t’abandonner dans l’égarement où ton inexpérience t’entraîne ? Ton cœur est encore honnête, quoique livré au désordre ; mais prends garde, la contagion du vice t’approche de près, elle flétrira bientôt tes mœurs aimables. Alors tu deviendras vil, alors tu ne seras plus mon ami... Ha, crédule jeune-homme ! Ce n’est point ici où demeure celle avec qui tu dois passer ta vie... Élevé dans les bras d’une facile confiance, tu ignores les artifices d’une femme perdue, tu n’aperçois point les pièges qu’elle multiplie sous tes pas.

JENNEVAL.

Tu n’imagines pas, Bonnemer, à quel point tu m’affliges. Je ne t’avais jamais vu injuste... Que t’a fait Rosalie ? Que tu la condamnes légèrement !... Va, crois-moi, sans sa vertu...

BONNEMER.

Sa vertu !

JENNEVAL.

Oui, son âme est remplie de délicatesse... C’est sa vertu qui me rend malheureux... Ses grâces et sa franchise tempèrent seules la sévérité de sa réserve...

Avec chaleur.

Mais il n’y a personne au monde qui puisse savoir cela mieux que moi...

BONNEMER.

Ne nous emportons point sur les termes... Ami Jenneval, c’est donc une fille honnête, sincère, vertueuse, qui s’est jeté dans tes bras, qui t’a fait violer tous tes devoirs, à qui tu as donné un bel ameublement, qui l’a accepté... Où est ta raison ? Va, l’amant aimé est rarement celui qui donne. L’intérêt seul lui dicte ce qu’elle te dit de plus tendre. Son cœur ne peut être susceptible d’aucun sentiment délicat. À la première occasion elle te trahira pour un homme plus riche ou plus prodigue, ou bien elle aura recours aux manèges de l’intrigue, à l’hypocrisie pour t’amener au point de t’avilir publiquement avec elle. Méprisé le reste de ta vie, de quel front soutiendras-tu les regards du public ?... Je le déchire, hélas ! ce cœur trop tendre ; par mes réflexions cruelles, j’empoisonne tes plus beaux jours : pardonne ! Je veux te sauver à la fois de l’opprobre du malheur.

JENNEVAL.

Que tu me fais souffrir !... Change de langage... Qui de nous deux doit juger de l’état où ce cœur doit être heureux ?...

BONNEMER.

Tes yeux sont fascinés, et de nouveaux remords t’attendent. C’est une femme méprisable te dis-je. Périssent ces infâmes courtisanes ; la honte de leur sexe !

JENNEVAL, avec le cri de la douleur.

Elle ?... Rosalie !... Tu l’outrages ! Adieu, je me retire.

BONNEMER, d’un ton ferme et tendre.

Si tu ne m’étais pas aussi cher, je me serais déjà retiré, ou plutôt je ne serais pas venu te chercher ici. Ose me répondre. Est-ce ma cause ou la tienne que je soutiens en ce moment ? T’ai-je jamais trompé ? Reviens, lis en mon âme le motif qui me fait agir ; vois toute ma tendresse, et sois ensuite assez insensible pour refuser la main que je te présente.

JENNEVAL, la saisissant avec transport.

Je l’accepte comme celle d’un bienfaiteur, d’un ami. C’en est fait, je n’aurai plus rien de caché pour toi, mais respecte l’innocent objet d’un amour malheureux. Je lui avais juré un secret inviolable, tout m’échappe en ta présence... Tu vas devenir mon juge... Que j’aurais mauvaise opinion de toi, que tu m’offenserais si tu gardais tes préjugés contre Rosalie après l’avoir vue !... Sans doute un de ses regards la justifiera plus que toutes mes paroles.

En courant vers le cabinet voisin, et prenant Rosalie par la main.

Venez Rosalie, joignez-vous à moi ; c’est un ami inflexible qu’il nous faut gagner.

Scène VII

BONNEMER, JENNEVAL, ROSALIE

ROSALIE.

Je tremble... À quoi m’exposez-vous ?

BONNEMER, à part.

Dans quel étonnement !...

JENNEVAL, à Rosalie.

À tout ce qui peut vous rendre chère aux yeux d’un autre, comme aux miens.

ROSALIE, à Bonnemer.

Monsieur, dans la solitude où mes malheurs m’ont forcée à me cacher, je ne puis m’empêcher de rougir à l’aspect d’un nouveau témoin de l’état où je suis ; mais malgré les apparences, mon cœur vous est sans doute connu. Jenneval m’est cher, vous êtes ami de Jenneval, et ce titre seul calme un peu le trouble dont je ne pouvais me défendre. Croyez que la plus pure tendresse m’unit à Jenneval. Si vous trouvez que je fasse son malheur, entraînez-le loin de moi. Punissez-moi de l’avoir aimé ; mais j’en atteste le Ciel qui nous entend, dans la douleur où mon âme sera plongée, et en quelque lieu où mon sort me conduise, mon cœur ne sera jamais qu’à lui.

JENNEVAL, à Bonnemer.

Mon ami ! Mon ami ! La voyez-vous, l’entendez-vous ?

BONNEMER.

Très bien, ma foi, elle fait à merveille...

JENNEVAL.

Quoi ?

BONNEMER.

Son Rôle.

JENNEVAL.

Que dites-vous ?

BONNEMER, à Rosalie.

Mademoiselle, Jenneval est mon ami, jusqu’ici il s’est montré vertueux. S’il vous est cher, comme vous le prétendez, ne l’écartez point du sentier de ses devoirs. C’est ce qu’il doit avoir de plus sacré dans le monde. Il est jeune et vos charmes le subjuguent. N’abusez point de ce dangereux pouvoir. J’ignore vos malheurs, mais si les apparences sont contre vous, avouez que jamais elles ne furent mieux fondées...

ROSALIE, en l’interrompant.

Vous prenez avec moi, Monsieur, un ton qui m’étonne, m’humilie... Votre ami a du vous dire... Mon cœur est oppressé...

Elle s’appuie sur Jenneval et dit en pleurant.

Jenneval, Jenneval, vous savez qui je suis et vous m’exposez à cet affront !... Est-il possible ; non, je n’en reviendrai jamais...

JENNEVAL.

Bonnemer !

BONNEMER.

Mademoiselle, allez, on ne m’abuse point. Croyez-moi, donnez-vous pour ce que vous êtes...

ROSALIE, en sanglotant.

Ô Ciel ! Infortunée que je suis !

JENNEVAL, d’une voix altérée.

Bonnemer !

BONNEMER, à Jenneval.

Jeune imprudent ! ces larmes que tu vois couler sont fausses et perfides comme elle.

JENNEVAL, d’un ton emporté.

Vous auriez du respecter... Cruel... Allez, vous n’êtes plus mon ami... Retirez-vous...

BONNEMER, avec force.

Ingrat ! Je le suis encore, et quoi que tu fasses, je le serai toujours : que dis-je ? tu me deviens plus cher dans ton délire, et je t’en donnerai la preuve en t’arrachant, malgré toi, au piège où cette Sirène artificieuse voudrait te conduire. Mon active tendresse emploiera jusqu’à l’autorité publique, si tu n’écoutes pas la voix de ton ami... Adieu.

Il sort.

Scène VIII

JENNEVAL, ROSALIE

ROSALIE, feignant de s’évanouir.

Dieu ! Je me sens mourir.

JENNEVAL, soutenant Rosalie.

Ô Ciel !... Reprenez vos esprits... Je ne pourrai donc faire que votre malheur... Je suis désespéré.

Il conduit Rosalie sur un fauteuil, et courant vers la porte.

Homme terrible, qu’es-tu venu faire ici ? Va, va te ranger au nombre de ceux qui me persécutent... Je les braverai tous.

Aux genoux de Rosalie.

Pardonne Rosalie, serait-il possible que tu m’aimasse encore ?

ROSALIE.

Ah ! ce seul mot me rend à la vie... Si je t’aime encore ! Jamais tu ne me fus plus cher. Je ne sais pas te rendre responsable de l’injustice d’autrui. L’idée de te perdre, de te voir arracher loin de moi, voilà ce qui a bouleversé tous mes sens. Apprends de moi comme il faut aimer. Ah ! Que l’empire que je devrais avoir sur ton cœur n’est-il égal à celui que tu as sur le mien !

JENNEVAL.

En pourrais-tu douter ?

ROSALIE.

Non... Mais faisons ici le serment de ne point nous séparer. Livre-moi désormais toutes tes volontés, je te réponds des miennes. Unissons-nous contre nos persécuteurs ; créons nos ressources, et que notre courage nous rende à la fois indépendants des événements et des hommes.

JENNEVAL, pressant la main de Rosalie.

Je m’abandonne à toi, ô ma chère Rosalie.

ROSALIE, du ton du reproche.

Jenneval... Pourquoi ta main tremble-t-elle dans la mienne ?

JENNEVAL, avec vérité.

Tu es loin de connaître tous les combats qui se passent en mon âme... Tu l’emportes... Je t’adore... Ne m’en demandes pas davantage.

ROSALIE.

Mon cœur ne te déguise rien... Je me livre à toi.

JENNEVAL, avec feu.

Tu ne seras point trompée !

ROSALIE.

Je le souhaite, mais il est de ces moments orageux, où, séduit par une voix imposante, tu redeviendras faible... Où tu ne m’écouteras plus.

JENNEVAL.

Ne crains rien.

ROSALIE.

Me promets-tu de t’en rapporter toujours à moi seule ?... à moi ?...

JENNEVAL.

Je te le promets.

ROSALIE.

Quel est donc cet homme que tu nomme si facilement ton ami ?

JENNEVAL.

C’est... Je te l’ai sacrifié. Il fut dans tous les temps mon protecteur. C’est de lui que je tenais cette lettre de change... Il m’aima toujours ; il en est bien récompensé !

ROSALIE.

Quoi ! il demeurerait chez M. Dabelle ?

JENNEVAL.

C’est son caissier, son ami.

ROSALIE.

Écoutez, Jenneval... Vous avez commis une imprudence très grave en m’exposant à ses regards. Vous avez cru pouvoir le fléchir, mais il est un de ces hommes froids qui sont loin de sentir ou d’excuser la plus auguste, la plus tendre des passions. L’amour n’est pour eux qu’un sentiment étranger... Il m’a outragée... Vous avez besoin de lui ; c’est votre ami, dites-vous ?... Je lui pardonne l’offense qu’il m’a faite.

JENNEVAL, en lui baisant les mains.

Ah ! Votre cœur est aussi noble que sensible.

ROSALIE.

Vous sentez-vous, en même-tems, capable de suivre mes conseils ?

JENNEVAL.

Des conseils !... Ordonnez, je ne veux qu’obéir.

ROSALIE.

Il faut aller retrouver votre ami, lui parler d’un ton repentant, l’apaiser, employer jusqu’à la soumission s’il est nécessaire ; l’assurer, non pas que vous m’avez abandonnée (ta bouche ni la mienne, cher Jenneval, ne prononceront jamais un mot si cruel) mais lui faire entendre que tu n’es point esclave de mes charmes, que je ne gouverne point tes volontés que rien ne te tyrannise. Surtout laisse lui dire tout ce qu’il voudra de ma personne. Que m’importent les discours de l’Univers. De toi seul dépend ma renommée... Mon bonheur. J’apprendrai à tout souffrir, dès que ton intérêt paraîtra l’exiger.

JENNEVAL.

Quoi, tu veux que je m’avilisse à feindre !

ROSALIE.

Voilà donc cette obéissance que tu m’avais promise ? Sais-tu à quoi tu m’as exposée ? À tout l’effet de son ressentiment il peut devenir terrible. Mon déshonneur va voler de bouche en bouche. Tu as entendu quel nom Bonnemer était sur le point de me donner ; attends encore et tu reverras ici ce même homme irrité...

JENNEVAL.

Si tu savais ce qu’il m’en coûte pour dissimuler !... Qui, moi ! dire une fois seulement que je ne t’aime pas avec idolâtrie, proférer ce mensonge dont mon cœur est si loin, c’est un moment affreux et je préférerais...

ROSALIE.

Sans doute, de me perdre pour toujours.

JENNEVAL, avec douleur.

Que dis-tu ?... J’obéirai...

ROSALIE.

Cours le rejoindre et tremble de le trouver rebelle à tes prières. Souvent un seul mot qu’on a hésité de prononcer, lorsqu’il le fallait, a causé des malheurs irréparables. Allez mon cher Jenneval, et ne tardez point à me rendre compte du succès... Apaisez Bonnemer, et revenez toujours plus digne d’être aimé.

JENNEVAL, dans un transport rapide.

Adorable Rosalie, tu possèdes toutes les vertus, tu oublies une offense, tu me rends un ami ; tu veux confirmer ma félicité. Ton âme héroïque et tendre me dictera tout ce que je dois lui dire, et soudain je revole à tes genoux pour m’enivrer des pures délices que ta voix et tes regards me font goûter.

Scène IX

ROSALIE, seule

Il fallait prévenir la tempête qui aurait pu s’élever... Que ce caractère ardent est difficile à manier ! Que de fois il m’échappe ! Comme sa vertu naïve vient à tout moment rompre mes projets... Mais je les ai conçus, il faut qu’ils s’accomplissent... Je ne subjuguerais pas un cœur amoureux !... Sa fortune ne demeurerait pas captive entre mes mains !... Plutôt mourir que d’en perdre l’espoir.

ACTE III

Scène première

ORPHISE, LUCILE

ORPHISE.

Ah ! Cousine, vous ne m’échapperez pas ! Je vous y prends... On se cache donc comme cela pour pleurer toute seule ?

LUCILE.

Moi !

ORPHISE, la contrefaisant avec tendresse.

Moi !... Mais non, ces yeux-là qui voudraient mentir ; qui, mouillés encore de larmes s’efforcent de dire, nous n’avons point pleurés.

LUCILE.

Oh pour cela... Mais ma cousine je n’aime pas non plus qu’on me suive de si près.

ORPHISE.

Eh ma chère enfant, rends-toi de bonne grâce... Je sais tout... Tu ne te souviens donc plus combien de fois tu m’as parlé de Jenneval ?

LUCILE.

Je ne vous en parlerai plus, je vous en assure...

ORPHISE.

Qu’en pleurant. Allons pauvre amie, mets-toi à ton aise. Un petit sourire pour moi ; cela ne se peut... Eh bien soulage ton cœur. Passes tes bras autour de mon col. Cache ta tête dans mon sein. Soupire, mon enfant, soupire. Répète-moi cent fois que tu es malheureuse. Mes larmes se mêleront aux tiennes. Je sais tout ce que tu souffres. Jenneval fait des fautes que mon cœur ne peut excuser.

LUCILE, en l’embrassant avec affection.

Ai-je tort de pleurer ? Il va perdre ses mœurs, ses vertus... Vous savez comme il paraissait honnête et s’il méritait la préférence sur tant d’autres que nous avons jugés ensemble... Vous-même, cousine, étiez prévenue en sa faveur... Nous trompait-il alors ?... Ah ! Croyons plutôt qu’il s’est laissé séduire, mais l’est-il pour jamais... Voilà ce qui déchire mon cœur... La crainte, la douleur, l’espoir s’y succèdent... Je n’ai jamais éprouvé une si violente agitation... Que de combats je me suis déjà livrés... Combien des pleurs j’ai déjà versés... Ah qu’il est cruel celui qui me les fait répandre... Et ce dernier événement. Cette indigne rivale... Je rougis de ma faiblesse.

Elle cache son visage dans le sein de son amie.

ORPHISE.

Je suis si pénétrée que je ne sais plus que te dire ; et cet oncle, ce cruel oncle, dis-moi, il arrive à point nommé pour faire feu. Qui l’a fait venir ? Qui a pu l’informer ?...

LUCILE.

Ce n’est assurément ni mon père, ni M. Bonnemer.

ORPHISE.

Que je souffrais pour toi ! Comme nous n’attendions que le moment de nous échapper de table. Quel homme terrible que ce M. Ducrône ! Il sort des forêts. Quel ton ! J’ai manqué vingt fois de m’emporter contre lui ; et ton père ! Ah, ma cousine, je ne sais pas comment je ne me suis point jetée à son col. Il plaidait pour le neveu et semblait deviner nos cœurs pour y nourrir l’espérance.

LUCILE.

Chère cousine, si vous saviez combien j’appréhende ses bontés ! À quel état je suis réduite ! Je crains mon père, moi qui n’avais fait jusqu’ici que l’aimer ; mais je suis donc coupable puisque je le crains... Tant que je crus Jenneval vertueux, le penchant que je me sentais pour lui ne pouvait m’être un sujet de reproche, mais aujourd’hui tout est contre moi... Et j’ose y penser encore et je n’ai point fait le désaveu de ma flamme dans les bras de l’auteur de mes jours... Je suis toute troublée ; je crois que d’aujourd’hui je n’aime plus rien. Les deux personnes que je chérissais le plus s’offrent à mes yeux sous un jour nouveau... L’aspect de mon père m’est redoutable, et Jenneval, l’ingrat Jenneval... Crois-tu bien qu’il m’aimât avant ce malheureux événement. Pour moi je pense que c’est une chose impossible.

ORPHISE.

Impossible de s’attacher à une autre personne après t’avoir connue, cela devrait être ma bonne et tendre amie. Jenneval avait conçu pour toi les sentiments les plus tendres. J’ai vu plusieurs fois ses yeux le trahir malgré lui en ta présence ; tout exprimait un amour retenu par cette crainte respectueuse qui nous donnait une idée avantageuse de ses mœurs ; mais il n’aura fallu qu’un malheureux moment pour égarer ce jeune homme dans une ville ou le vice triomphe et revêt extérieurement tous les charmes de la volupté ; comment...

LUCILE, l’interrompant.

Ne serait-il plus possible qu’il revînt à lui même. Quelques jours d’égarements causeraient-ils la perte de sa vie entière ? Jenneval pourrait-il chérir l’infamie ! Ah ! Cousine quand je l’ai vu rentrer ce matin avec cet air confus, humilié, tous mes sens ont tressailli. Pourquoi faut-il qu’il se soit encore échappé et plus coupable que jamais ?... Comme son ami est chagrin ! Quoi, l’amitié, ce dernier sentiment qui s’éteint dans une âme noble, l’amitié n’a pu toucher son cœur ! Je me flatte trop peut-être, mais si je lui eusse parlé, je serais plus tranquille. Je me rappelle un temps où il semblait prévoir jusqu’à mes moindres pensées ; mais plus je le vis me donner des preuves d’un attachement qui croissait de jour en jour, plus je me crus obligée d’en réprimer les marques trop visibles en affectant une froideur d’autant plus nécessaire que mon cœur en était loin. Peut-être se sera-t-il cru rebuté... cette erreur aura été la cause de sa perte... mais tu vois quel détour mon cœur prend pour se flatter. Cousine je m’égare. Aide moi à bannir pour jamais une pitié trop dangereuse, et qui peut-être n’est que l’interprète d’un sentiment qui ferait le malheur de ma vie si je ne m’empressais à l’étouffer.

ORPHISE.

J’entends son oncle avec ton père.

LUCILE.

Ah ! Je me souviens de mille choses que j’avais à te dire...

ORPHISE.

Je me sauve, je ne puis souffrir la sévérité de cet homme, et sa vertu me fait trembler.

Lucile reste.

Scène II

MONSIEUR DABELLE, MONSIEUR DUCRÔNE, LUCILE

MONSIEUR DUCRÔNE.

Monsieur vous voyez en moi un homme qui dans toutes les circonstances possibles a agi avec fermeté et qui dans une telle conjoncture sait par conséquent ce qui lui reste à faire.

Il tire sa montre.

Je n’ai point perdu de temps Dieu merci. Dans une heure et demie j’ai fait quatre grandes lieues. Vous me trompiez tous. Vous me cachiez ses déportements, vous attendiez sans doute pour m’en instruire que sa honte fût publiée sur les toits. Bien m’a pris d’avoir eu un surveillant fidèle et qui a su m’avertir à point nommé... Ah ! ah ! Monsieur mon neveu, vous me faites quitter la campagne, mais patience vous me payerez mes peines.

MONSIEUR DABELLE.

Le mal n’était point à son comble et d’ailleurs nous espérions le guérir. Chaque faute doit être appréciée d’après l’âge et le caractère. De grâce ne dérangez rien au plan que nous sommes convenus de tenir à son égard. Abandonnez-nous cette affaire ; cher oncle nous répondons du succès.

MONSIEUR DUCRÔNE.

Je ne prends jamais conseil que de ma tête, Monsieur, et je n’ai jamais eu lieu de m’en repentir. Je suis son oncle et vous sentirez bientôt que je dois penser tout autrement que vous. Ce n’est pas votre neveu qui vous a volé ; c’est le mien, c’est mon sang qui s’est avili, dégradé ; ce sang jusqu’alors pur et sans tache dans toute notre famille. Et peut-être ici n’affecte-t-on tant d’indulgence que par une pitié assez déshonorante.

MONSIEUR DABELLE.

Vous ne rendez point justice aux vrais sentiments qui me font agir. Si je m’intéresse au sort de ce jeune homme croyez que je connais à fond son caractère et que j’ai mes raisons pour plaider en sa faveur. Il vaut mieux éclairer le coupable que de le punir. N’aggravons point ses fautes, lorsqu’il est encore facile de les réparer...

MONSIEUR DUCRÔNE.

Vous vous trompez très fort si vous le pensez. Tant de bontés ; tant de zèle m’étonne, mais ne m’entraîne pas. Chacun a ses principes. Les vôtres peuvent être fort bons envers

En regardant Lucile.

une fille dont le caractère est naturellement porté à la vertu. Je donnerais la moitié de mon bien pour avoir une enfant comme celle là. Mais je connais un peu comme il faut mener cette jeunesse extravagante, indisciplinable. Celui qui a osé une fois manquer au devoir que l’honneur lui imposait ne mérite plus aucun ménagement. Il faut presser sur lui tout le châtiment qu’il s’est attiré ; c’est des suites de sa faute que doit naître son repentir. Enfin je suis très éloigné de cette complaisance dont vous me parlez. Je ne connais qu’un chemin, monsieur ; celui de l’exacte probité. C’est un sentier dont un honnête-homme ne peut s’écarter sans mériter un nom infâme. Tout ce qui va de biais n’est plus sur la ligne droite, et pour peu qu’on se fourvoie... Tenez, ce sont de ces pas qui demeurent imprimés dans l’opprobre et qui ne s’effacent jamais.

LUCILE, à part.

Je n’y saurais plus tenir, mon cœur souffre trop.

Elle sort.

MONSIEUR DABELLE.

Vous ne croyez donc pas que plusieurs après s’être égarés sont rentrez dans le droit chemin et ont marché plus avant dans cette nouvelle carrière. J’honore votre façon de penser mais entre nous, je la crois trop austère. Il faut mesurer la chute d’après les dangers qui environnent la jeunesse. Elle est bien exposée dans ce siècle malheureux. Un cœur neuf et sensible se trouve séduit avant que de s’en douter. L’expérience de ses aïeux est en pure perte pour lui. Ce n’est pas la sévérité qui réussit, c’est l’indulgence ; et sous sa main douce et généreuse, tel homme qu’on croit abandonné, échauffe souvent en lui-même ses germes renaissants qui tout-à-coup font refleurir les vertus.

MONSIEUR DUCRÔNE.

Oh ! Vous ne me persuaderez jamais que c’est un homme de vingt-deux ans qui se relève d’une pareille chute. Sa conduite a tous les caractères de la mauvaise foi et du libertinage. Si vous réfléchissez qu’il a commis cette sottise en faisant son droit, en se disposant à embrasser l’honorable profession d’Avocat... Je rougis de honte et de fureur... Ah ! Mon fils fut bien moins coupable, il commit une faute moins grave et je le punis bien plus sévèrement. Il s’échappa de la maison paternelle. J’appris qu’il était en garnison à cent lieues de moi. Savez vous ce que je fis. Je le laissai servir le roi. Il m’écrivait des lettres plaintives. Mon père je n’ai point mes aises, je manque de tout ; eh mon fils tu l’as voulu, tu y resteras, bonne école ! Je lui achetai néanmoins une sous-lieutenance ; l’année suivante son régiment fut taillé en pièces et lui tué ! Sa perte ne laissa pas que de m’affliger. Présentement qu’il est mort je puis dire que je l’aimais... Et tenez ce malheureux Jenneval ne sait pas que dans le fond de mon cœur... mais je me garderai bien de le lui laisser jamais paraître. Je ne voudrais pas pour tout au monde qu’il s’en doutât seulement. Rien n’est plus dangereux que cette molle indulgence dont vous me parlez, que cette faiblesse du sang...

Ici paraît Bonnemer conduisant Jenneval par la main.

Scène III

MONSIEUR DABELLE, MONSIEUR DUCRÔNE, JENNEVAL, BONNEMER

MONSIEUR DUCRÔNE, continue.

Mais assurément il est bien effronté ! Avoir l’audace de paraître en ma présence, de remettre encore ici le pied !... Que vient-il chercher ?

BONNEMER, allant à Ducrône et d’un ton suppliant.

Cher monsieur... Votre surveillant a été égaré par son zèle. Il a chargé Jenneval de trop noires couleurs. Il a annoncé la faute, mais il a tu le remord. Jenneval est repentant, Jenneval abjure le passé. Son front s’est couvert de cette rougeur salutaire, qui annonce un parfait retour à la vertu. Nous répondons tous de lui...

MONSIEUR DABELLE.

Cher Jenneval approchez, que je lise dans vos yeux cet heureux retour dont mon ami se félicite.

JENNEVAL, d’une voix basse qui prouve son embarras et sa confusion.

Monsieur, puissé-je me rendre digne de toutes vos bontés.

À part.

Quel supplice !

BONNEMER, à Jenneval.

Je te l’ai dit. Mets bas cette fausse honte ; tout est réparé, tu ne dois plus rougir. Un seul mot de ta bouche a désarmé. Tout le monde te connaît sincère.

Il l’embrasse. À Monsieur Ducrône.

Allons cher oncle le traité de paix est conclu et je le garantis.

Il fait signe à Jenneval de parler. Pendant tout ce temps l’oncle présente un front courroucé, et frappe le plancher de sa canne.

JENNEVAL, s’avançant.

Mon oncle, si j’osais espérer de vous autant d’indulgence, vous adouciriez les peines que je rencontre à chaque pas de ma vie. Consentez à me vouloir heureux. Dites une parole et je le serai. Ces amis généreux m’ont enhardi à paraître en votre présence ; mais un mot de votre bouche, un seul témoignage de bienveillance va me rendre à moi-même.

MONSIEUR DUCRÔNE, d’un ton ferme.

Monsieur voulez-vous bien entendre quelles sont mes volontés ?

JENNEVAL, avec respect.

Mon oncle !

MONSIEUR DUCRÔNE.