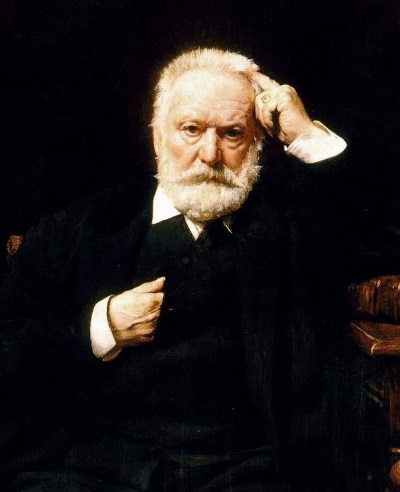

Lucrèce Borgia (Victor HUGO)

Drame en trois actes.

Représenté pour la première fois, sur le théâtre de la Porte Saint-Martin, le 2 février 1833.

Personnages

DONA LUCREZIA BORGIA

DON ALPHONSE D’ESTE

GENNARO

GUBETTA

MAFFIO ORSINI

JEPPO LIVERETTO

DON APOSTOLO GAZELLA

ASCANIO PETRUCCI

OLOFERNO VITELLOZZO

RUSTIGHELLO

ASTOLFO

LA PRINCESSE NEGRONI

UN HUISSIER

DESMOINES

SEIGNEURS

PAGES

GARDES

Venise. Ferrare. 15...

ACTE I

AFFRONT SUR AFFRONT

Première Partie

Une terrasse du palais Barbarigo, à Venise. C’est une fête de nuit. Des masques traversent par instant le théâtre. Des deux côtés de la terrasse, le palais splendidement illuminé et résonnant de fanfares. La terrasse couverte d’ombre et de verdure. Au fond, au bas de la terrasse, est censé couler le canal de la Zueca, sur lequel on voit passer par moments, dans les ténèbres, des gondoles, chargées de masques et de musiciens, à demi éclairées. Chacune de ces gondoles traverse le fond du théâtre avec une symphonie tantôt gracieuse, tantôt lugubre, qui s’éteint par degrés dans l’éloignement. Au fond, Venise au clair de lune.

Scène première

GUBETTA, GENNARO, vêtu en capitaine, DON APOSTOLO GAZELLA, SIAFFIO ORSINI, ASCANIO PETRUCCI, OLOFERNO VITELLOZZO, JEPPO LIVERETTO

De jeunes seigneurs, magnifiquement vêtus, leurs masques à la main, causent sur la terrasse.

OLOFERNO.

Nous vivons dans une époque où les gens accomplissent tant d’actions horribles, qu’on ne parle plus de celle-là ; mais certes il n’y eut jamais événement plus sinistre et plus mystérieux.

ASCANIO.

Une chose ténébreuse faite par des hommes ténébreux.

JEPPO.

Moi, je sais les faits, messeigneurs. Je les tiens de mon cousin éminentissime le cardinal Carriale, qui a été mieux informé que personne. – Vous savez, le cardinal Carriale, qui eut cette fière dispute avec le cardinal Riario au sujet de la guerre contre Charles VIII de France.

GENNARO, bâillant.

Ah ! voilà Jeppo qui va nous conter des histoires ! – Pour ma part, je n’écoute pas. Je suis déjà bien assez fatigué sans cela.

MAFFIO.

Ces choses-là ne t’intéressent pas, Gennaro, et c’est tout simple. Tu es un brave capitaine d’aventure. Tu portes un nom de fantaisie. Tu ne connais ni ton père ni ta mère. On ne doute pas que tu ne sois gentilhomme, à la façon dont tu tiens une épée, mais tout ce qu’on sait de la noblesse, c’est que tu te bats comme un lion. Sur mon âme, nous sommes compagnons d’armes, et ce que je dis n’est pas pour t’offenser. Tu m’as sauvé la vie à Rimini, je l’ai, sauvé la vie au pont de Vicence. Nous nous sommes, juré de nous aider en périls comme en amour, de nous : venger l’un l’autre quand besoin serait, de n’avoir pour ; ennemis, moi, que les tiens, toi, que les miens. Un astrologue nous a prédit que nous mourrions le même jour, et ; nous lui avons donné dix sequins d’or pour la prédiction. Nous ne sommes pas amis, nous sommes frères. Mais enfin, tu as le bonheur de t’appeler simplement Gennaro, de ne tenir à personne, de ne traîner après loi aucune de ces fatalités souvent héréditaires, qui s’attachent aux noms historiques. Tu es heureux ! Que t’importe ce qui se passe et ce qui s’est passé, pourvu qu’il y ait toujours des hommes pour la guerre et des femmes pour le plaisir ? Que te fait l’histoire des familles et des villes, à toi, enfant du drapeau, qui n’a ni ville ni famille ? Nous, vois-tu, Gennaro, c’est différent. Nous avons droit de prendre intérêt aux catastrophes de notre temps. Nos pères et nos mères ont été mêlés à ces tragédies, et presque toutes nos familles saignent encore. – Dis-nous ce que tu sais, Jeppo.

GENNARO. Il se jette dans un fauteuil, dans l’attitude de quelqu’un qui va dormir.

Vous me réveillerez quand Jeppo aura fini.

JEPPO.

Voici. C’est en quatorze cent quatre-vingt...

GUBETTA, dans un coin du théâtre.

Quatre-vingt-dix-sept.

JEPPO.

C’est juste. Quatre-vingt-dix-sept. Dans une certaine nuit d’un mercredi à un jeudi...

GUBETTA.

Non. D’un mardi à un mercredi.

JEPPO.

Vous avez raison. – Cette nuit donc, un batelier du Tibre, qui s’était couché dans son bateau, le long du bord, pour garder ses marchandises, vit quelque chose d’effrayant. C’était un peu au-dessous de l’église Santo-Hieronimo. Il pouvait être cinq heures après minuit. Le batelier vit venir dans l’obscurité, par le chemin qui est à gauche de l’église, deux hommes qui allaient à pied de çà, de là, comme inquiets ; après quoi, il en parut deux autres ; et enfin trois : en tout sept. Un seul était à cheval. Il faisait nuit assez noire. Dans toutes les maisons qui regardent le Tibre, il n’y avait plus qu’une seule fenêtre éclairée. Les sept hommes s’approchèrent du bord de l’eau. Celui qui était monté tourna la croupe de son cheval du côté du Tibre, et alors le batelier vit distinctement sur cette croupe des jambes qui pendaient, d’un côté, une tête et des bras de l’autre, – le cadavre d’un homme. Pendant que leurs camarades guettaient les angles des rues, deux de ceux qui étaient à pied prirent le corps mort, le balancèrent deux ou trois fois avec force, et le lancèrent au milieu du Tibre. Au moment où le cadavre frappa l’eau, celui qui était à cheval fit une question à laquelle les deux autres répondirent : Oui, monseigneur. Alors le cavalier se retourna vers le Tibre, et vit quelque chose de noir qui flottait sur l’eau. Il demanda ce que c’était. On lui répondit : Monseigneur, c’est le manteau de monseigneur qui est mort. Et quelqu’un de la troupe jeta des pierres à ce manteau, ce qui le fit enfoncer. Ceci fait, ils s’en allèrent tous de compagnie et prirent le chemin qui mène à Saint-Jacques. Voilà ce que vit le batelier.

MAFFIO.

Une lugubre aventure ! Était-ce quelqu’un de considérable que ces hommes jetaient ainsi à l’eau ? Ce cheval me fait un effet étrange : l’assassin en selle, et le mort en croupe !

GUBETTA.

Sur ce cheval, il y avait les deux frères.

JEPPO.

Vous l’avez dit, monsieur de Belverana. Le cadavre, c’était Jean Borgia ; le cavalier, c’était César Borgia.

MAFFIO.

Famille de démons que ces Borgia ! Et, dites, Jeppo, pourquoi le frère tuait-il ainsi le frère ?

JEPPO.

Je ne vous le dirai pas. La cause du meurtre est tellement abominable, que ce doit être un péché mortel d’en parler seulement.

GUBETTA.

Je vous le dirai, moi. César, cardinal de Valence, a tué Jean, duc de Gandia, parce que les deux frères aimaient la même femme.

MAFFIO.

Et qui était cette femme-là ?

GUBETTA, toujours au fond du théâtre.

Leur sœur.

JEPPO.

Assez, monsieur de Belverana. Ne prononcez pas devant nous le nom de cette femme monstrueuse. Il n’est pas une de nos familles à laquelle elle n’ait fait quelque plaie profonde.

MAFFIO.

N’y avait-il pas aussi un enfant mêlé à tout cela ?

JEPPO.

Oui, un enfant dont je ne veux nommer que le père, qui était Jean Borgia.

MAFFIO.

Cet enfant serait un homme maintenant.

OLOFERNO.

Il a disparu.

JEPPO.

Est-ce César Borgia qui a réussi à le soustraire à la mère ? Est-ce la mère qui a réussi à le soustraire à César Borgia ? On ne sait.

DON APOSTOLO.

Si c’est la mère qui cache son fils, elle fait bien. Depuis que César Borgia, cardinal de Valence, est devenu duc de Valentinois, il a fait mourir, comme vous savez, sans compter son frère Jean, ses deux neveux, les fils de Guifry Borgia, prince de Squillacci, et son cousin, le cardinal François Borgia. Cet homme a la rage de tuer ses parents.

JEPPO.

Pardieu ! il veut être le seul Borgia. et avoir tous les biens du pape.

ASCANIO.

La sœur que vous ne voulez pas nommer, Jeppo, ne fit-elle pas à la même époque une cavalcade secrète au monastère de Saint-Sixte pour s’y renfermer sans qu’on sût pourquoi ?

JEPPO.

Je crois que oui. C’était pour se séparer du seigneur Jean Sforza, son deuxième mari.

MAFFIO.

Et comment se nommait ce batelier qui a tout vu ?

JEPPO.

Je ne sais pas.

GUBETTA.

Il se nommait Georgio Schiavone, et avait pour industrie de mener du bois par le Tibre à Ripetta.

MAFFIO, bas à Ascanio.

Voilà un Espagnol qui en sait plus long sur nos affaires que nous autres Romains.

ASCANIO, bas.

Je me défie comme toi de ce monsieur de Belverana. Mais n’approfondissons pas ceci ; il y a peut-être une chose dangereuse là-dessous.

JEPPO.

Ah ! messieurs, messieurs ! dans quel temps sommes-nous ! et connaissez-vous une créature humaine qui soit sûre de vivre quelques lendemains dans cette pauvre Italie, avec les guerres, les pestes et les Borgia qu’il y a ?

DON APOSTOLO.

Ah çà ! messeigneurs, je crois que tous, tant que nous sommes, nous devons faire partie de l’ambassade que la république de Venise envoie au duc de Ferrare, pour le féliciter d’avoir repris Rimini sur les Malatesta. Quand partons-nous pour Ferrare ?

OLOFERNO.

Décidément, après-demain. Vous savez que les deux ambassadeurs sont nommés : c’est le sénateur Tiopolo et le général des galères Grimani.

DON APOSTOLO.

Le capitaine Gennaro sera-t-il des nôtres ?

MAFFIO.

Sans doute ! Gennaro et moi ne nous séparons jamais.

ASCANIO.

J’ai une observation importante à vous soumettre, messieurs : c’est qu’on boit du vin d’Espagne sans nous.

MAFFIO.

Rentrons au palais. – Hé, Gennaro !

À Jeppo.

Mais c’est qu’il s’est réellement endormi pendant votre histoire, Jeppo.

JEPPO.

Qu’il dorme.

Tous sortent, excepté Gubetta.

Scène II

GUBETTA, GENNARO, endormi

GUBETTA, seul.

Oui, j’en sais plus long qu’eux ; ils se disaient cela tout bas. J’en sais plus qu’eux ; mais dona Lucrezia en sait plus que moi, monsieur de Valentinois en sait plus que dona Lucrezia, le diable en sait plus que monsieur de Valentinois, et le pape Alexandre VI en sait plus que le diable.

Regardant Gennaro.

Comme cela dort, ces jeunes gens !

Entre dona Lucrezia, masquée. Elle aperçoit Gennaro endormi, et va le contempler avec une sorte de ravissement et de respect.

Scène III

GUBETTA, DONA LUCREZIA, GENNARO, endormi

DONA LUCREZIA, à part.

Il dort ! – Cette fête l’aura sans doute fatigué ! – Qu’il est beau !

Se retournant.

Gubetta !

GUBETTA.

Parlez moins haut, madame. – Je ne m’appelle pas ici Gubetta, mais le comte de Belverana, gentilhomme castillan ; vous, vous êtes madame la marquise de Pontequadrato, dame napolitaine. Nous ne devons pas avoir l’air de nous connaître. Ne sont-ce pas là les ordres de Votre Altesse ? Vous n’êtes point ici chez vous, vous êtes à Venise.

DONA LUCREZIA.

C’est juste, Gubetta. Mais il n’y a personne sur cette terrasse, que ce jeune homme qui dort ; nous pouvons causer un instant.

GUBETTA.

Comme il plaira à Votre Altesse. J’ai encore un conseil à vous donner ; c’est de ne point vous démasquer. On pourrait vous reconnaître.

DONA LUCREZIA.

Eh ! que m’importe ? S’ils ne savent pas qui je suis, je n’ai rien à craindre ; s’ils savent qui je suis, c’est à eux d’avoir-peur.

GUBETTA.

Nous sommes à Venise, madame ; vous avez bien des ennemis ici, et des ennemis libres. Sans doute, la république de Venise ne souffrirait pas qu’on osât attenter à la personne de Votre Altesse, mais on pourrait vous insulter.

DONA LUCREZIA.

Ah ! tu as raison ; mon nom fait horreur, en effet.

GUBETTA.

Il n’y a pas ici que des Vénitiens ; il y a des Romains, des Napolitains, des Romagnols, des Lombards, des Italiens de toute l’Italie.

DONA LUCREZIA.

Et toute l’Italie me hait ! Tu as raison. Il faut pourtant que tout cela change. Je n’étais pas née pour faire le mal, je le sens à présent plus que jamais. C’est l’exemple de ma famille qui m’a entraînée. – Gubetta !

GUBETTA.

Madame.

DONA LUCREZIA.

Fais porter sur-le-champ les ordres que nous allons te donner dans notre gouvernement de Spolette.

GUBETTA.

Ordonnez, madame ; j’ai toujours quatre mules sellées et quatre coureurs tout prêts à partir.

DONA LUCREZIA.

Qu’a-t-on fait de Galeas Accaioli ?

GUBETTA.

Il est toujours en prison, en attendant que Votre Altesse le fasse pendre.

DONA LUCREZIA.

Et Guifry Buondelmonte ?

GUBETTA.

Au cachot. Vous n’avez pas encore dit de le faire étrangler.

DONA LUCREZIA.

Et Manfredi de Curzola ?

GUBETTA.

Pas encore étranglé non plus.

DONA LUCREZIA.

Et Spadacappa ?

GUBETTA.

D’après vos ordres, on ne doit lui donner le poison que le jour de Pâques, dans l’hostie. Cela viendra dans six semaines, nous sommes au carnaval.

DONA LUCREZIA.

Et Pierre Capra ?

GUBETTA.

À l’heure qu’il est, il est encore évoque de Pesaro et régent de la chancellerie ; mais, avant un mois, il ne sera plus qu’un peu de poussière, car notre Saint-Père le pape l’a fait arrêter sur votre plainte, et le tient sous bonne garde dans les chambres basses du Vatican.

DONA LUCREZIA.

Gubetta, écris en hâte au Saint-Père que je lui demande la grâce de Pierre Capra ! Gubetta, qu’on mette en liberté Accaioli ! En liberté Manfredi de Curzola ! En liberté Buondelmonte ! En liberté Spadacappa !

GUBETTA.

Attendez ! attendez, madame ! laissez-moi respirer ! Quels ordres me donnez-vous là ! Ah ! mon Dieu ! il pleut des pardons ! il grêle de la miséricorde ! je suis submergé dans la clémence ! je ne me tirerai jamais de ce déluge effroyable de bonnes actions !

DONA LUCREZIA.

Bonnes ou mauvaises, que t’importe, pourvu que je te les paye ?

GUBETTA.

Ah ! c’est qu’une bonne action est bien plus difficile à faire qu’une mauvaise. – Hélas ! pauvre Gubetta que je suis ! À présent que vous vous imaginez de devenir miséricordieuse, qu’est-ce que je vais devenir, moi ?

DONA LUCREZIA.

Écoute, Gubetta, tu es mon plus ancien et mon plus fidèle confident...

GUBETTA.

Voilà quinze ans, en effet, que j’ai l’honneur d’être votre collaborateur.

DONA LUCREZIA.

Eh bien ! dis, Gubetta, mon vieil ami, mon vieux complice, est-ce que tu ne commences pas à sentir le besoin de changer de genre de vie ? est-ce que tu n’as pas soif d’être béni, toi et moi, autant que nous avons été maudits? est-ce que tu n’en as pas assez du crime ?

GUBETTA.

Je vois que vous êtes en train de devenir la plus vertueuse Altesse qui soit.

DONA LUCREZIA.

Est ce que notre commune renommée à tous deux, notre renommée infâme, notre renommée de meurtre et d’empoisonnement, ne commence pas à te peser, Gubetta ?

GUBETTA.

Pas du tout. Quand je passe dans les rues de Spolette, j’entends bien quelquefois des manants qui fredonnent autour de moi : Hum ! ceci est Gubetta, Gubetta-poison, Gubetta-poignard, Gubetta-gibet ! car ils ont mis à mon nom une flamboyante aigrette de sobriquets. On dit tout cela ; et, quand les voix ne le disent pas, ce sont les yeux qui le disent. Mais qu’est-ce que cela fait ? je suis habitué à ma mauvaise réputation comme un soldat du pape à servir la messe.

DONA LUCREZIA.

Mais ne sens-tu pas que tous les noms odieux dont on t’accable, et dont on m’accable aussi, peuvent aller éveiller le mépris et la haine dans un cœur où tu voudrais être aimé ? Tu n’aimes donc personne au monde, Gubetta ?

GUBETTA.

Je voudrais biens avoir qui vous aimez, madame.

DONA LUCREZIA.

Qu’en sais-tu ? Je suis franche avec toi ; je ne te parlerai ni de mon père, ni de mon frère, ni de mon mari, ni de mes amants.

GUBETTA.

Mais c’est que je ne vois guère que cela qu’on puisse aimer.

DONA LUCREZIA.

Il y a encore autre chose, Gubetta.

GUBETTA.

Ah çà ! est-ce que vous vous faites vertueuse pour l’amour de Dieu ?

DONA LUCREZIA.

Gubetta ! Gubetta ! s’il y avait aujourd’hui en Italie, dans cette fatale et criminelle Italie, un cœur noble et pur, un cœur plein de hautes et de mâles vertus, un cœur d’ange sous une cuirasse de soldat ; s’il ne me restait, à moi, pauvre femme, haïe, méprisée, abhorrée, maudite des hommes, damnée du ciel, misérable toute-puissante que je suis ; s’il ne me restait, dans l’état de détresse où mon âme agonise douloureusement, qu’une idée, qu’une espérance, qu’une ressource, celle de mériter et d’obtenir avant ma mort une petite place, Gubetta, un peu de tendresse, un peu d’estime dans ce cœur si fier et si pur ; si je n’avais d’autre pensée que l’ambition de le sentir battre un jour joyeusement et librement sur le mien ; comprendrais-tu alors, dis, Gubetta, pourquoi j’ai hâte de racheter mon passé, de laver ma renommée, d’effacer les taches de toutes sortes que j’ai partout sur moi, et de changer en une idée de gloire, de pénitence et de vertu, l’idée infâme et sanglante que l’Italie attache à mon nom ?

GUBETTA.

Mon Dieu, madame ! sur quel ermite avez-vous marché aujourd’hui ?

DONA LUCREZIA.

Ne ris pas. Il y a longtemps déjà que j’ai ces pensées sans te les dire. Lorsqu’on est entraîné par un courant de crimes, on ne s’arrête pas quand on veut. Les deux anges luttaient en moi, le bon et le mauvais ; mais je crois que le bon va enfin l’emporter.

GUBETTA.

Alors, te Deum laudamus, magnificat anima mea Dominum ! – Savez-vous, madame, que je ne vous comprends plus, et que depuis quelque temps vous êtes devenue indéchiffrable pour moi ? Il y a un mois. Votre Altesse annonce qu’elle part pour Spolette, prend congé de monseigneur don Alphonse d’Este, votre mari, qui a, du reste, la bonhomie d’être amoureux de vous comme un tourtereau et jaloux comme un tigre ; Votre Altesse donc quitte Ferrare, et s’en vient secrètement à Venise, presque sans suite, affublée d’un faux nom napolitain, et moi d’un faux nom espagnol. Arrivée à Venise, Votre Altesse se sépare de moi et m’ordonne de ne pas la connaître ; et puis, vous vous mettez à courir les fêtes, les musiques, les tertullias à l’espagnole, profitant du carnaval pour aller partout masquée, cachée à tous, déguisée, me parlant à peine entre deux portes chaque soir ; et voilà que toute cette mascarade se termine par un sermon que vous me faites ! Un sermon de vous à moi, madame ! cela n’est-il pas véhément et prodigieux ? Vous avez métamorphosé votre nom, vous avez métamorphosé votre habit, à présent vous métamorphosez votre âme ! En honneur, c’est pousser furieusement loin le carnaval. Je m’y perds. Où est la cause de cette conduite de la part de Votre Altesse ?

DONA LUCREZIA, lui saisissant vivement le bras, et l’attirant près de Gennaro endormi.

Vois-tu ce jeune homme ?

GUBETTA.

Ce jeune homme n’est pas nouveau pour moi, et je sais bien que c’est après lui que vous couru sous votre masque, depuis que vous êtes à Venise.

DONA LUCREZIA.

Qu’est-ce que tu en dis ?

GUBETTA.

Je dis que c’est un jeune homme qui dort couché sur un banc, et qui dormirait debout s’il avait été en tiers dans la conversation morale et édifiante que je viens d’avoir avec Votre Altesse.

DONA LUCREZIA.

Est-ce que tu ne le trouves pas bien beau ?

GUBETTA.

Il serait plus beau s’il n’avait pas les yeux fermés. Un visage sans yeux, c’est un palais sans fenêtres.

DONA LUCREZIA.

Si tu savais comme je l’aime !

GUBETTA.

C’est l’affaire de don Alphonse, votre royal mari. Je dois cependant avertir Votre Altesse qu’elle perd ses peines. Ce jeune homme, à ce qu’on m’a dit, aime d’amour une belle jeune fille nommée Fiametta.

DONA LUCREZIA.

Et la jeune fille, l’aime-t-elle ?

GUBETTA.

On dit que oui.

DONA LUCREZIA.

Tant mieux ! je voudrais tant le savoir heureux !

GUBETTA.

Voilà qui est singulier et n’est guère dans vos façons. Je vous croyais plus jalouse.

DONA LUCREZIA, contemplant Gennaro.

Quelle noble figure !

GUBETTA.

Je trouve qu’il ressemble à quelqu’un...

DONA LUCREZIA.

Ne me dis pas à qui tu trouves qu’il ressemble ! – Laisse-moi.

Gubetta sort. Dona Lucrezia reste quelques instants comme en extase devant Gennaro : elle ne voit pas deux hommes masqués qui viennent d’entrer au fond du théâtre et qui l’observent.

DONA LUCREZIA, se croyant seule.

C’est donc lui ! il m’est donc enfin donné de le voir un instant sans périls ! Non, je ne l’avais pas rêvé plus beau. Oh ! Dieu ! épargnez-moi l’angoisse d’être jamais haïe et méprisée de lui ; vous savez qu’il est tout ce que j’aime sous le ciel ! – Je n’ose ôter mon masque, il faut pourtant que j’essuie mes larmes.

Elle ôte son masque pour s’essuyer les yeux. Les deux hommes masqués causent à voix basse pendant qu’elle baise la main de Gennaro endormi.

PREMIER HOMME MASQUÉ.

Cela suffit, je puis retourner à Ferrare. Je n’étais venu à Venise que pour m’assurer de son infidélité ; j’en ai assez vu. Mon absence de Ferrare ne peut se prolonger plus longtemps. Ce jeune homme est son amant. Comment le nomme-t-on, Rustighello ?

DEUXIÈME HOMME MASQUÉ.

Il s’appelle Gennaro. C’est un capitaine aventurier, un brave, sans père ni mère, un homme dont on ne connaît pas les bouts. Il est en ce moment au service de la république de Venise.

PREMIER HOMME.

Fais en sorte qu’il vienne à Ferrare.

DEUXIÈME HOMME.

Cela se fera de soi-même, monseigneur ; il part après-demain pour Ferrare avec plusieurs de ses amis, qui font partie de l’ambassade des sénateurs Tiopolo et Grimani.

PREMIER HOMME.

C’est bien. Les rapports qu’on m’a faits étaient exacts. J’en ai assez vu, te dis-je ; nous pouvons repartir.

Ils sortent.

DONA LUCREZIA, joignant les mains et presque agenouillée devant Gennaro.

Oh ! mon Dieu ! qu’il y ait autant de bonheur pour lui qu’il y a eu de malheur pour moi !

Elle dépose un baiser sur le front de Gennaro, qui s’éveille en sursaut.

GENNARO, saisissant par les deux bras Lucrezia interdite.

Un baiser ! une femme ! – Sur mon honneur, madame, si vous étiez reine et si j’étais poète, ce serait véritablement l’aventure de messire Alain Chartier, le rimeur français ! – Mais j’ignore qui vous êtes, et moi, je ne suis qu’un soldat.

DONA LUCREZIA.

Laissez-moi, seigneur Gennaro !

GENNARO.

Non pas, madame.

DONA LUCREZIA.

Voici quelqu’un.

Elle s’enfuit ; Gennaro la suit.

Scène IV

JEPPO, puis MAFFIO

JEPPO, entrant par le côté opposé.

Quel est ce visage ? c’est bien elle ! Cette femme à Venise ! – Hé, Maffio !

MAFFIO, entrant.

Qu’est-ce ?

JEPPO.

Que je te dise une rencontre inouïe.

Il parle bas à l’oreille de Maffio.

MAFFIO.

En es-tu sûr ?

JEPPO.

Comme je suis sûr que nous sommes ici dans le palais Barbarigo, et non dans le palais Labbia.

MAFFIO.

Elle était en causerie galante avec Gennaro !

JEPPO.

Avec Gennaro !

MAFFIO.

Il faut tirer mon frère Gennaro de cette toile d’araignée.

JEPPO.

Viens avertir nos amis.

Ils sortent. Pendant quelques instants la scène reste vide ; on voit seulement passer de temps en temps, au fond du théâtre, quelques gondoles avec des symphonies. Rentrent Gennaro et dona Lucrezia masquée.

Scène V

GENNARO, DONA LUCREZIA

DONA LUCREZIA.

Cette terrasse est obscure et déserte ; je puis me démasquer ici. Je veux que vous voyiez mon visage, Gennaro.

Elle se démasque.

GENNARO.

Vous êtes bien belle !

DONA LUCREZIA.

Regarde-moi bien, Gennaro, et dis-moi que je ne te fais pas horreur !

GENNARO.

Vous me faire horreur, madame, et pourquoi ? Bien au contraire, je me sens au fond du cœur quelque chose qui m’attire vers vous.

DONA LUCREZIA.

Donc tu crois que tu pourrais m’aimer, Gennaro ?

GENNARO.

Pourquoi non ? Pourtant, madame, je suis sincère, il y aura toujours une femme que j’aimerai plus que vous.

DONA LUCREZIA, souriant.

Je sais, la petite Fiametta.

GENNARO.

Non.

DONA LUCREZIA.

Qui donc ?

GENNARO.

Ma mère.

DONA LUCREZIA.

Ta mère ! ta mère, ô mon Gennaro !tu aimes bien ta mère, n’est-ce pas ?

GENNARO.

Et pourtant je ne l’ai jamais vue. Voilà qui vous paraît bien singulier, n’est-il pas vrai ? Tenez, je ne sais pas pourquoi j’ai une pente à me confier à vous ; je vais vous dire un secret que je n’ai encore dit à personne, pas même à mon frère d’armes, pas même à Maffio Orsini. Cela est étrange de se livrer ainsi au premier venu ; mais il me semble que vous n’êtes pas pour moi la première venue. Je suis un capitaine qui ne connaît pas sa famille ; j’ai été élevé en Calabre par un pêcheur dont je me croyais le fils. Le jour où j’eus seize ans, ce pêcheur m’apprit qu’il n’était pas mon père. Quelque temps après, un seigneur vint qui m’arma chevalier et qui repartit sans avoir levé la visière de son morion. Quelque temps après encore, un homme vêtu de noir vint m’apporter une lettre. Je l’ouvris C’était ma mère qui m’écrivait, ma mère que je ne connaissais pas, ma mère que je rêvais bonne, douce, tendre, belle comme vous ! ma mère, que j’adorais de toutes les forces de mon âme ! Cette lettre m’apprit, sans me dire aucun nom, que j’étais noble et de grande race, et que ma mère était bien malheureuse. Pauvre femme !

DONA LUCREZIA.

Bon Gennaro !

GENNARO.

Depuis ce jour-là, je me suis fait aventurier, parce qu’étant quelque chose par ma naissance, j’ai voulu être aussi quelque chose par mon épée. J’ai couru toute l’Italie. Mais le premier jour de chaque mois, en quelque lieu que je sois, je vois toujours venir le même messager. Il me remet une lettre de ma mère, prend ma réponse et s’en va : et il ne me dit rien, et je ne lui dis rien, parce qu’il est sourd et muet.

DONA LUCREZIA.

Ainsi tu ne sais rien de ta famille ?

GENNARO.

Je sais que j’ai une mère, qu’elle est malheureuse et que je donnerais ma vie dans ce monde pour la voir pleurer, et ma vie dans l’autre pour la voir sourire. Voilà tout.

DONA LUCREZIA.

Que fais-tu de ses lettres ?

GENNARO.

Je les ai toutes là, sur mon cœur. Nous autres gens de guerre, nous risquons souvent notre poitrine à l’encontre des épées. Les lettres d’une mère, c’est une bonne cuirasse.

DONA LUCREZIA.

Noble nature !

GENNARO.

Tenez, voulez-vous voir son écriture ? voici une de ses lettres.

Il tire de sa poitrine un papier qu’il baise et qu’il remet à dona Lucrezia.

Lisez cela.

DONA LUCREZIA, lisant.

« ...Ne cherche pas à me connaître, mon Gennaro, avant le jour que je te marquerai. Je suis bien à plaindre, va. Je suis entourée de parents sans pitié, qui te tueraient comme ils ont tué ton père. Le secret de ta naissance, mon enfant, je veux être la seule à le savoir. Si tu le savais, toi, cela est à la fois si triste et si illustre, que tu ne pourrais pas t’en taire ; la jeunesse est confiante, tu ne connais pas les périls qui l’environnent comme je les connais ; qui sait ? tu voudrais les affronter par bravade de jeune homme, tu parlerais ou tu le laisserais deviner, et tu ne vivrais pas deux jours. Oh ! non, contente-toi de savoir que tu as une mère qui t’adore et qui veille nuit et jour sur ta vie. Mon Gennaro, mon fils, tu es tout ce que j’aime sur la terre : mon cœur se fond quand je songe à toi. »

Elle s’interrompt pour dévorer une larme.

GENNARO.

Comme vous lisez cela tendrement ! On ne dirait pas que vous lisez, mais que vous parlez. – Ah ! vous pleurez ! – Vous êtes bonne, madame, et je vous aime de pleurer de ce qu’écrit ma mère.

Il reprend la lettre, la baise de nouveau et la remet dans sa poitrine.

Oui, vous voyez, il y a eu bien des crimes autour de mon berceau. – Ma pauvre mère ! – n’est-ce pas que vous comprenez maintenant que je m’arrête peu aux galanteries et aux amourettes, parce que je n’ai qu’une pensée au cœur, ma mère ! Oh ! délivrer ma mère ! la servir, la venger, la consoler ! quel bonheur ! Je penserai à l’amour après ! Tout ce que je fais, je le fais pour être digne de ma mère. Il y a bien des aventuriers qui ne sont pas scrupuleux, et qui se battraient pour Satan après s’être battus pour saint Michel ; moi, je ne sers que des causes justes ; je veux pouvoir déposer un jour aux pieds de ma mère une épée nette et loyale comme celle d’un empereur. Tenez, madame, on m’a offert un gros enrôlement au service de cette infâme madame Lucrèce Borgia. J’ai refusé.

DONA LUCREZIA.

Gennaro ! – Gennaro ! ayez pitié des méchants ! Vous ne savez pas ce qui se passe dans leur cœur.

GENNARO.

Je n’ai pas pitié de qui est sans pitié. – Mais laissons cela, madame ; et maintenant que je vous ai dit qui je suis, faites de même, et dites-moi à votre tour qui vous êtes.

DONA LUCREZIA.

Une femme qui vous aime, Gennaro.

GENNARO.

Mais votre nom ?...

DONA LUCREZIA.

Ne m’en demandez pas plus.

Des flambeaux. Entrent avec bruit Jeppo et Maffio. Dona Lucrezia remet son masque précipitamment.

Scène VI

GENNARO, DONA LUCREZIA, MAFFIO ORSINI, JEPPO LIVERETTO, ASCANIO PETRUCCI, OLOFERNO VITELLOZZO, DON APOSTOLO, GAZELLA, SEIGNEURS, DAMES, PAGES portant des flambeaux

MAFFIO, un flambeau à la main.

Gennaro ! veux-tu savoir quelle est la femme à qui tu parles d’amour ?

DONA LUCREZIA, à part, sous son masque.

Juste ciel !

GENNARO.

Vous êtes tous mes amis ; mais je jure Dieu que celui qui touchera au masque de cette femme sera un enfant hardi. Le masque d’une femme est sacré comme la face d’un homme.

MAFFIO.

Il faut d’abord que la femme soit une femme, Gennaro ! Mais nous ne voulons point insulter celle-là ; nous voulons seulement lui dire nos noms.

Faisant un pas vers dona Lucrezia.

Madame, je suis Maffio Orsini, frère du duc de Gravina, que vos sbires ont étranglé la nuit pendant qu’il dormait.

JEPPO.

Madame ; je suis Jeppo Liveretto, neveu de Liveretto Vitelli, que vous avez fait poignarder dans les caves du Vatican.

ASCANIO.

Madame, je suis Ascanio Petrucci, cousin de Pandolfo Petrucci, seigneur de Sienne, que vous avez assassiné pour lui voler plus aisément sa ville.

OLOFERNO.

Madame, je m’appelle Oloferno Vitellozzo, neveu d’Iago d’Appiani, que vous, avez empoisonné dans une fête, après lui avoir traîtreusement dérobé sa bonne citadelle seigneuriale de Piombino.

DON APOSTOLO.

Madame, vous avez mis à mort sur l’échafaud don Francisco Gazella, oncle maternel de don Alphonse d’Aragon, votre troisième mari, que vous avez fait tuer à coups de hallebarde sur le palier de l’escalier de Saint-Pierre. Je suis don Apostolo Gazella, cousin de l’un et fils de l’autre.

DONA LUCREZIA.

Oh ! Dieu !

GENNARO.

Quelle est cette femme ?

MAFFIO.

Et maintenant que nous vous avons dit nos noms, madame, voulez-vous que nous vous disions le vôtre ?

DONA LUCREZIA.

Non ! non ! ayez pitié, messeigneurs ! pas devant lui !

MAFFIO, la démasquant.

Ôtez votre masque, madame, qu’on voie si vous pouvez encore rougir.

DON APOSTOLO.

Gennaro, cette femme, à qui tu parlais d’amour, est empoisonneuse et adultère.

JEPPO.

Inceste à tous les degrés : inceste avec ses deux frères, qui se sont entre-tués pour l’amour d’elle !

DONA LUCREZIA.

Grâce !

ASCANIO.

Inceste avec son père, qui est pape !

DONA LUCREZIA.

Pitié !

OLOFERNO.

Inceste avec ses enfants, si elle en avait ; mais le ciel en refuse aux monstres !

DONA LUCREZIA.

Assez ! assez !

MAFFIO.

Veux-tu savoir son nom, Gennaro ?

DONA LUCREZIA.

Grâce ! grâce ! messeigneurs !

MAFFIO.

Gennaro, veux-tu savoir son nom ?

DONA LUCREZIA, elle se traîne aux genoux de Gennaro.

N’écoute pas, mon Gennaro !

MAFFIO, étendant le bras.

C’est Lucrèce Borgia !

GENNARO, la repoussant.

Oh !

TOUS.

Lucrèce Borgia !

Elle tombe évanouie aux pieds de Gennaro.

Deuxième Partie

Une place de Ferrare. À droite, un palais avec un balcon garni de jalousies, et une porte basse. Sous le balcon, un grand écusson de pierre chargé d’armoiries avec ce mot en grosses lettres saillantes de cuivre doré au-dessous : BORGIA. À gauche, une petite maison avec porte sur la place. Au fond, des maisons et des clochers.

Scène première

DONA LUCREZIA, GUBETTA

DONA LUCREZIA.

Tout est-il prêt pour ce soir, Gubetta ?

GUBETTA.

Oui, madame.

DONA LUCREZIA.

Y seront-ils tous les cinq ?

GUBETTA.

Tous les cinq.

DONA LUCREZIA.

Ils m’ont bien cruellement outragée, Gubetta !

GUBETTA.

Je n’étais pas là, moi !

DONA LUCREZIA.

Ils ont été sans pitié !

GUBETTA.

Ils vous ont dit votre nom tout haut comme cela ?

DONA LUCREZIA.

Ils ne m’ont pas dit mon nom, Gubetta, ils me l’ont craché au visage !

GUBETTA.

En plein bal ?

DONA LUCREZIA.

Devant Gennaro !

GUBETTA.

Ce sont de fiers étourdis d’avoir quitté Venise et d’être venus à Ferrare ! Il est vrai qu’ils ne pouvaient guère faire autrement, étant désignés par le sénat pour faire partie de l’ambassade qui est arrivée l’autre semaine.

DONA LUCREZIA.

Oh ! il me hait et me méprise maintenant, et c’est leur faute. – Ah ! Gubetta, je me vengerai d’eux.

GUBETTA.

À la bonne heure, voilà parler ! Vos fantaisies de miséricorde vous ont quittée, Dieu soit loué ! Je suis bien plus à mon aise avec Votre Altesse quand elle est naturelle comme la voilà. Je m’y retrouve au moins. Voyez-vous, madame, un lac, c’est le contraire d’une île ; une tour, c’est le contraire d’un puits ; un aqueduc, c’est le contraire d’un pont ; et moi, j’ai l’honneur d’être le contraire d’un personnage vertueux.

DONA LUCREZIA.

Gennaro est avec eux. Prends garde qu’il ne lui arrive rien.

GUBETTA.

Si nous devenions, vous une bonne femme, et moi un bon homme, ce serait monstrueux.

DONA LUCREZIA.

Prends garde qu’il n’arrive rien à Gennaro, te dis-je !

GUBETTA.

Soyez tranquille.

DONA LUCREZIA.

Je voudrais pourtant bien le voir encore une fois !

GUBETTA.

Vive-Dieu ! madame, Votre Altesse le voit tous les jours. Vous avez gagné son valet pour qu’il déterminât son maître à prendre logis là, dans cette bicoque, vis-à-vis votre balcon, et de votre fenêtre grillée vous avez tous les jours l’ineffable bonheur de voir entrer et sortir le susdit gentilhomme.

DONA LUCREZIA.

Je dis que je voudrais lui parler, Gubetta.

GUBETTA.

Rien de plus simple. Envoyez-lui dire par votre porte-chape Astolfo que Votre Altesse l’attend aujourd’hui à telle heure au palais.

DONA LUCREZIA.

Je le ferai, Gubetta. Mais voudra-t-il venir ?

GUBETTA.

Rentrez, madame, je crois qu’il va passer ici tout à l’heure avec les étourneaux en question.

DONA LUCREZIA.

Te prennent-ils toujours pour le comte de Belverana !

GUBETTA.

Ils me croient Espagnol depuis le talon jusqu’aux sourcils. Je suis un de leurs meilleurs amis. Je leur emprunte de l’argent.

DONA LUCREZIA.

De l’argent ! et pourquoi faire ?

GUBETTA.

Pardieu ! pour en avoir. D’ailleurs, il n’y a rien qui soit plus espagnol que d’avoir l’air gueux et de tirer le diable par la queue.

DONA LUCREZIA, à part.

Oh ! mon Dieu ! faites qu’il n’arrive pas malheur à mon Gennaro !

GUBETTA.

Et, à ce propos, madame, il me vient une réflexion.

DONA LUCREZIA.

Laquelle ?

GUBETTA.

C’est qu’il faut que la queue du diable lui soit soudée, chevillée et vissée à l’échine d’une façon bien triomphante pour qu’elle résiste à l’innombrable multitude de gens qui la tirent perpétuellement.

DONA LUCREZIA.

Tu ris à travers tout, Gubetta.

GUBETTA.

C’est une manière comme une autre.

DONA LUCREZIA.

Je crois que les voici. – Songe à tout.

Elle rentre dans le palais par la petite porte sous le balcon.

Scène II

GUBETTA, seul

Qu’est-ce que c’est que ce Gennaro ? et que diable en veut-elle faire ? Je ne sais pas tous les secrets de la dame, il s’en faut ; mais celui-ci pique ma curiosité. Ma foi, elle n’a pas eu de confiance en moi cette fois, il ne faut pas qu’elle s’imagine que je vais la servir dans cette occasion ; elle se tirera de l’intrigue avec le Gennaro comme elle pourra. Mais quelle étrange manière d’aimer un homme quand on est fille de Roderigo Borgia et de la Vanozza, quand on est une femme qui a dans les veines du sang de courtisane et du sang de pape ! Madame Lucrèce devient platonique. Je ne m’étonnerai plus de rien maintenant, quand même on viendrait me dire que le pape Alexandre VI croit en Dieu ! –

Il regarde dans la rue voisine.

Allons ! voici nos jeunes fous du carnaval de Venise. Ils ont eu une belle idée de quitter une terre neutre et libre pour venir à Ferrare après avoir mortellement offensé la duchesse de Ferrare ! À leur place je me serais, certes, abstenu de faire partie de la cavalcade des ambassadeurs vénitiens, Mais les jeunes gens sont ainsi faits. La gueule du loup est de toutes les choses sublunaires celle où ils se précipitent le plus volontiers.

Entrent les jeunes seigneurs sans voir d’abord Gubetta, qui s’est placé en observation sous l’un des piliers qui soutiennent le balcon. Ils causent à voix basse et d’un air d’inquiétude.

Scène III

GUBETTA, GENNARO, MAFFIO, JEPPO, ASCANIO, DON APOSTOLO, OLOFERNO

MAFFIO, bas.

Vous direz ce que vous voudrez, messieurs, on peut se dispenser de venir à Ferrare quand on a blessé au cœur madame Lucrèce Borgia.

DON APOSTOLO.

Que pouvions-nous faire ? Le sénat nous envoie ici. Est-ce qu’il y a moyen d’éluder les ordres du sérénissime sénat de Venise ? Une fois désignés, il fallait partir. Je ne me dissimule pourtant pas, Maffio, que la Lucrezia Borgia est en effet une redoutable ennemie. Elle est la maîtresse ici.

JEPPO.

Que veux-tu qu’elle nous fasse, Apostolo ? Ne sommes-nous pas au service de la république de Venise ? Ne faisons-nous pas partie de son ambassade ? Toucher un cheveu de notre tête, ce serait déclarer la guerre au doge, et Ferrare ne se frotte pas volontiers à Venise.

GENNARO, rêveur dans un coin du théâtre, sans se mêler à la conversation.

Oh ! ma mère ! ma mère ! Qui me dira ce que je puis faire pour ma pauvre mère ?

MAFFIO.

On peut te coucher de tout ton long dans le sépulcre, Jeppo, sans toucher à un cheveu de ta tête. Il y a des poisons qui font les affaires des Borgia sans éclat et sans bruit, et beaucoup mieux que la hache ou le poignard. Rappelle-toi la manière dont Alexandre VI a fait disparaître du monde le sultan Zizimi, frère de Bajazet.

OLOFERNO.

Et tant d’autres.

DON APOSTOLO.

Quant au frère de Bajazet, son histoire est curieuse, et n’est pas des moins sinistres. Le pape lui persuada que Charles de France l’avait empoisonné le jour où ils firent collation ensemble ; Zizimi, crut tout, et reçut des belles mains de Lucrèce Borgia un soi-disant contrepoison qui, en deux heures, délivra de lui son frère Bajazet.

JEPPO.

Il paraît que ce brave Turc n’entendait rien à la politique.

MAFFIO.

Oui, les Borgia ont des poisons qui tuent en un jour, en un mois, en un an, à leur gré. Ce sont d’infâmes poisons qui rendent le vin meilleur, et font vider le flacon avec plus de plaisir. Vous vous croyez ivre, vous êtes mort. Ou bien un homme tombe tout à coup en langueur, sa peau se ride, ses yeux se cavent, ses cheveux blanchissent, ses dents se brisent comme verre sur le pain ; il ne marche plus, il se traîne ; il ne respire plus, il râle ; il ne rit plus, il ne dort plus, il grelotte au soleil en plein midi ; jeune homme il a l’air d’un vieillard ; il agonise ainsi quelque temps, enfin il meurt. Il meurt ; et alors on se souvient qu’il y a six mois ou un an il a bu un verre de vin de Chypre chez un Borgia.

Se retournant.

Tenez, messeigneurs, voilà justement Montefeltro, que vous connaissez peut-être, qui est de cette ville, et à qui la chose arrive en ce moment. – Il passe là au fond de la place. – Regardez-le.

On voit passer au fond du théâtre un homme à cheveux blancs, maigre, chancelant, boitant, appuyé sur un bâton, et enveloppé d’un manteau.

ASCANIO.

Pauvre Montefeltro !

DON APOSTOLO.

Quel âge a-t-il ?

MAFFIO.

Mon âge. Vingt-neuf ans.

OLOFERNO.

Je l’ai vu l’an passé rose et frais comme vous.

MAFFIO.

Il y a trois mois, il a soupé chez notre Saint-Père le pape, dans sa vigne du Belvédère !

ASCANIO.

C’est horrible !

MAFFIO.

Oh ! l’on conte des choses bien étranges de ces soupers des Borgia !

ASCANIO.

Ce sont des débauches effrénées, assaisonnées d’empoisonnements.

MAFFIO.

Voyez, messeigneurs, comme cette place est déserte autour de nous. Le peuple ne s’aventure pas si près que nous du palais ducal ; il a peur que les poisons qui s’y élaborent jour et nuit ne transpirent à travers les murs.

ASCANIO.

Messieurs, à tout prendre, les ambassadeurs ont eu hier leur audience du duc. Notre office est à peu près fini. La suite de l’ambassade se compose de cinquante cavaliers. Notre disparition ne s’apercevrait guère dans le nombre, et je crois que nous ferions sagement de quitter Ferrare.

MAFFIO.

Aujourd’hui même !

JEPPO.

Messieurs, il sera temps demain. Je suis invité à souper ce soir chez la princesse Negroni, dont je suis fort éperdument amoureux, et je ne voudrais pas avoir l’air de fuir devant la plus jolie femme de Ferrare.

OLOFERNO.

Tu es invité à souper ce soir chez la princesse Negroni ?

JEPPO.

Oui.

OLOFERNO.

Et moi aussi.

ASCANIO.

Et moi aussi.

DON APOSTOLO.

Et moi aussi.

MAFFIO.

Et moi aussi.

GUBETTA, sortant de l’ombre du pilier.

Et moi aussi, messieurs.

JEPPO.

Tiens, voilà monsieur de Belverana. Eh bien ! nous irons tous ensemble ; ce sera une joyeuse soirée. Bonjour, monsieur de Belverana.

GUBETTA.

Que Dieu vous garde longues années, seigneur Jeppo.

MAFFIO, bas à Jeppo.

Vous allez encore me trouver bien timide, Jeppo. Eh bien ! si vous m’en croyiez, nous n’irions pas à ce souper. Le palais Negroni touche au palais ducal, et je n’ai pas grande croyance aux airs aimables de ce seigneur Belverana.

JEPPO, bas.

Vous êtes fou, Maffio. La Negroni est une femme charmante, je vous dis que j’en suis amoureux, et le Belverana est un brave homme. Je me suis enquis de lui et des siens. Mon père était avec son père au siège de Grenade, en quatorze cent quatre-vingt et tant.

MAFFIO.

Cela ne prouve pas que celui-ci soit le fils du père avec qui était votre père.

JEPPO.

Vous êtes libre de ne pas venir souper, Maffio.

MAFFIO.

J’irai si vous y allez, Jeppo.

JEPPO.

Vive Jupiter, alors ! – Et toi, Gennaro, est-ce que tu n’es pas des nôtres, ce soir ?

ASCANIO.

Est-ce que la Negroni ne t’a pas invité ?

GENNARO.

Non. La princesse m’aura trouvé trop médiocre gentilhomme.

MAFFIO, souriant.

Alors, mon frère, tu iras de ton côté à quelque rendez-vous d’amour, n’est-ce pas ?

JEPPO.

À propos, conte-nous donc un peu ce que te disait madame Lucrèce l’autre soir. Il parait qu’elle est folle de toi. Elle a dû t’en dire long. La liberté du bal était une bonne fortune pour elle. Les femmes ne déguisent leur personne que pour déshabiller plus hardiment leur âme. Visage masqué, cœur à nu.

Depuis quelques instants dona Lucrezia est sur le balcon, dont elle a entr’ouvert la jalousie. Elle écoute.

MAFFIO.

Ah ! tu es venu te loger précisément en face de son balcon. Gennaro! Gennaro !

DON APOSTOLO.

Ce qui n’est pas sans danger, mon camarade ; car on dit ce digne duc de Ferrare fort jaloux de madame sa femme.

OLOFERNO.

Allons, Gennaro, dis-nous où tu en es de ton amourette avec la Lucrèce Borgia.

GENNARO.

Messeigneurs, si vous me parlez encore de cette horrible femme, il y aura des épées qui reluiront au soleil.

DONA LUCREZIA, sur le balcon, à part.

Hélas !

MAFFIO.

C’est pure plaisanterie, Gennaro. Mais il me semble qu’on peut bien te parler de cette dame, puisque tu portes ses couleurs.

GENNARO.

Que veux-tu dire ?

MAFFIO, lui montrant l’écharpe qu’il porte.

Cette écharpe !

JEPPO.

Ce sont, en effet, les couleurs de Lucrèce Borgia.

GENNARO.

C’est Fiametta qui me l’a envoyée.

MAFFIO.

Tu le crois. Lucrèce le l’a fait dire. Mais c’est Lucrèce qui a brodé l’écharpe de ses propres mains pour toi.

GENNARO.

En es-tu sûr, Maffio ? Par qui le sais-tu ?

MAFFIO.

Par ton valet qui t’a remis l’écharpe, et qu’elle a gagné.

GENNARO.

Damnation !

Il arrache l’écharpe, la déchire, et la foule aux pieds.

DONA LUCREZIA, à part.

Hélas !

Elle referme la jalousie et se retire.

MAFFIO.

Cette femme est belle pourtant !

JEPPO.

Oui, mais il y a quelque chose de sinistre empreint sur sa beauté.

MAFFIO.

C’est un ducal d’or à l’effigie de Satan.

GENNARO.

Oh ! maudite soit cette Lucrèce Borgia ! Vous dites qu’elle m’aime, cette femme ! Eh bien ! tant mieux, que ce soit son châtiment ! Elle me fait horreur ! oui ! elle me fait horreur ! Tu sais, Maffio, cela est toujours ainsi, il n’y a pas moyen d’être indifférent pour une femme qui nous aime. Il faut l’aimer ou la haïr. Et comment aimer celle-là ? Il arrive aussi que, plus on est persécuté par l’amour de ces sortes de femmes, plus on les hait. Celle-ci m’obsède, m’investit, m’assiège. Par où ai-je pu mériter l’amour d’une Lucrèce Borgia ? Cela n’est-il pas une honte et une calamité ? Depuis cette nuit où vous m’avez dit son nom d’une façon si éclatante, vous ne sauriez croire à quel point la pensée de cette femme scélérate m’est odieuse. Autrefois, je ne voyais Lucrèce Borgia que de loin, à travers mille intervalles, comme un fantôme terrible debout sur toute l’Italie, comme le spectre de tout le monde. Maintenant ce spectre est mon spectre à moi ; il vient s’asseoir à mon chevet ; il m’aime, ce spectre, et veut se coucher dans mon lit ! Par ma mère, c’est épouvantable ! Ah ! Maffio, elle a tué monsieur de Gravina, elle a tue ton frère ! Eh bien ! ton frère, je le remplacerai près de toi, et je le vengerai près d’elle. – Voilà donc son exécrable palais ! palais de la luxure, palais de la trahison, palais de l’assassinat, palais de l’adultère, palais de l’inceste, palais de tous les crimes, palais de Lucrèce Borgia ! Oh ! la marque d’infamie que je ne puis lui mettre au front, à cette femme, je veux la mettre au moins au front de son palais !

Il monte sur le banc de pierre qui est au-dessous du balcon, et, avec son poignard, il fait sauter la première lettre du nom de Borgia, gravé sur le mur, de façon qu’il ne reste plus que ce mot : ORGIA.

MAFFIO.

Que diable fait-il ?

JEPPO.

Gennaro, cette lettre de moins au nom de madame Lucrèce, c’est ta tête de moins sur tes épaules.

GUBETTA.

Monsieur Gennaro, voilà un calembour qui fera mettre demain la moitié de la ville à la question.

GENNARO.

Si l’on cherche le coupable, je me présenterai.

GUBETTA, à part.

Je le voudrais, pardieu ! Cela embarrasserait madame Lucrèce.

Depuis quelques instants, deux hommes vêtus de noir se promènent sur la place et observent.

MAFFIO.

Messieurs, voilà des gens de mauvaise mine qui nous regardent un peu curieusement. Je crois qu’il serait prudent de nous séparer. – Ne fais pas de nouvelles folies, frère Gennaro.

GENNARO.

Sois tranquille, Maffio. Ta main ? – Messieurs, bien de la joie cette nuit !

Il rentre chez lui ; les autres se dispersent.

Scène IV

LES DEUX HOMMES, vêtus de noir

PREMIER HOMME.

Que diable fais-tu là, Rustighello ?

DEUXIÈME HOMME.

J’attends que tu t’en ailles, Astolfo.

PREMIER HOMME.

En vérité ?

DEUXIÈME HOMME.

Et toi, que fais-tu là, Astolfo ?

PREMIER HOMME.

J’attends que tu t’en ailles, Rustighello.

DEUXIÈME HOMME.

À qui donc as-tu affaire, Astolfo ?

PREMIER HOMME.

À l’homme qui vient d’entrer là. Et toi, à qui en veux-tu ?

DEUXIÈME HOMME.

Au même.

PREMIER HOMME.

Diable !

DEUXIÈME HOMME.

Qu’est-ce que tu veux en faire ?

PREMIER HOMME.

Le mener chez la duchesse. – Et toi ?

DEUXIÈME HOMME.

Je veux le mener chez le duc.

PREMIER HOMME.

Diable !

DEUXIÈME HOMME.

Qu’est-ce qui l’attend chez la duchesse ?

PREMIER HOMME.

L’amour sans doute. – Et chez le duc ?

DEUXIÈME HOMME.

Probablement la potence.

PREMIER HOMME.

Comment faire ? Il ne peut pas être à la fois chez le duc et chez la duchesse, amant heureux et pendu.

DEUXIÈME HOMME.

Voici un ducat. Jouons à croix ou pile à qui de nous deux aura l’homme.

PREMIER HOMME.

C’est dit.

DEUXIÈME HOMME.

Ma foi, si je perds, je dirai tout bonnement au duc que j’ai trouvé l’oiseau déniché. Cela m’est bien égal, les affaires du duc.

Il jette un ducat en l’air.

PREMIER HOMME.

Pile.

DEUXIÈME HOMME, regardant à terre.

C’est face.

PREMIER HOMME.

L’homme sera pendu. Prends-le. Adieu.

DEUXIÈME HOMME.

Bonsoir !

L’autre une fois disparu, il ouvre la porte basse sous le balcon, y entre, et revient un moment après accompagné de quatre sbires, avec lesquels il va frapper à la porte de la maison où est entré Gennaro. La toile tombe.

ACTE II

LE COUPLE

Première Partie

Une salle du palais ducal de Ferrare. Tentures de cuir de Hongrie frappées d’arabesques d’or. Ameublement magnifique dans le goût de la fin du quinzième siècle en Italie. Le fauteuil ducal en velours rouge, brodé aux armes de la maison d’Este. À côté, une table couverte de velours rouge. Au fond, une grande porte. À droite une petite porte. À gauche, une autre petite porte masquée. Derrière la petite porte masquée, on voit, dans un compartiment ménagé sur le théâtre, la naissance d’un escalier en spirale qui s’enfonce sous le plancher, et qui est éclairé par une longue et étroite fenêtre grillée.

Scène première

DON ALPHONSE D’ESTE, en magnifique costume à ses couleurs, RUSTIGHELLO, vêtu des mêmes couleurs, mais d’étoffes plus simples

RUSTIGHELLO.

Monseigneur le duc, voilà vos premiers ordres exécutés. J’en attends d’autres.

DON ALPHONSE.

Prends cette clef. Va à la galerie de Numa. Compte tous les panneaux de la boiserie, à partir de la grande figure peinte qui est près de la porte, et qui représente Hercule, fils de Jupiter, un de mes ancêtres. Arrivé au vingt-troisième panneau, tu verras une petite ouverture cachée dans la gueule d’une guivre dorée, qui est une guivre de Milan. C’est Ludovic le Maure qui a fait faire ce panneau. Introduis la clef dans cette ouverture. Le panneau tournera sur ses gonds comme une porte. Dans l’armoire secrète qu’il recouvre, tu verras sur un plateau de cristal un flacon d’or et un flacon d’argent avec deux coupes en émail. Dans le flacon d’argent il y a de l’eau pure. Dans le flacon d’or il y a du vin préparé. Tu apporteras le plateau, sans y rien déranger, dans le cabinet voisin de cette chambre, Rustighello, et, si tu as jamais entendu des gens, dont les dents claquaient de terreur, parler de ce fameux poison des Borgia qui, en poudre, est blanc et scintillant comme de la poussière de marbre de Carrare, et qui, mêlé au vin, change du vin de Romorantin en vin de Syracuse, tu te garderas de toucher au flacon d’or.

RUSTIGHELLO.

Est-ce là tout, monseigneur ?

DON ALPHONSE.

Non. Tu prendras ta meilleure épée, et tu te tiendras dans le cabinet, debout, derrière la porte, de manière à entendre tout ce qui se passera ici et à pouvoir entrer au premier signal que je te donnerai avec cette clochette d’argent, dont tu connais le son.

Il montre une clochette sur la table.

Si j’appelle simplement : – Rustighello ! – tu entreras avec le plateau. Si je secoue la clochette, tu entreras avec l’épée.

RUSTIGHELLO.

Il suffit, monseigneur.

DON ALPHONSE.

Tu tiendras ton épée nue à la main, afin de n’avoir pas la peine de la tirer.

RUSTIGHELLO.

Bien.

DON ALPHONSE.

Rustighello ! prends deux épées. Une peut se briser. – Va.

Rustighello sort par la petite porte.

UN HUISSIER, entrant par la porte du fond.

Notre dame la duchesse demande à parler à notre seigneur le duc.

DON ALPHONSE.

Faites entrer ma dame.

Scène II

DON ALPHONSE, DONA LUCREZIA

DONA LUCREZIA, entrant avec impétuosité.

Monsieur, monsieur, ceci est indigne, ceci est odieux, ceci est-infâme. Quelqu’un de votre peuple, – savez-vous cela, don Alphonse ? – vient de mutiler le nom de votre femme gravé au-dessous de mes armoiries de famille sur la façade de votre propre palais. La chose s’est faite en plein jour publiquement, par qui ? je l’ignore ; mais c’est bien injurieux et bien téméraire. On a fait de mon nom un écriteau d’ignominie, et votre populace de Ferrare, qui est bien la plus infâme populace de l’Italie, monseigneur, est là qui ricane autour de mon blason comme autour d’un pilori Est-ce que vous vous imaginez, don Alphonse, que je m’accommode de cela ; et que je n’aimerais pas mieux mourir en une fois d’un coup de poignard qu’en mille fois de la piqûre envenimée du sarcasme et du quolibet ? Pardieu, monsieur, on me traite étrangement dans votre seigneurie de Ferrare ! Ceci commence à me lasser, et je vous trouve l’air trop gracieux et trop tranquille pendant qu’on traîne dans les ruisseaux de voire ville la renommée de votre femme, déchiquetée à belles dents par l’injure et la calomnie. Il me faut une réparation éclatante de ceci, je vous en préviens, monsieur le duc. Préparez-vous à faire justice. C’est un événement sérieux qui arrive là, voyez-vous ? Est-ce que vous croyez par hasard que je ne tiens à l’estime, de personne au monde et que mon mari peut se dispenser d’être mon chevalier ? Non, non, monseigneur ; qui épouse protège, qui donne la main donne le bras. J’y compte. Tous les jours ce sont de nouvelles injures, et jamais je ne vous en vois ému. Est-ce que cette boue dont on me couvre ne vous éclabousse pas, don Alphonse ? Allons, sur mon âme, courroucez-vous donc un peu, que je vous voie, une fois dans votre vie, vous fâcher à mon sujet, monsieur ! Vous êtes amoureux de moi, dites-vous quelquefois ; soyez-le donc de ma gloire. Vous êtes jaloux, soyez-le de ma renommée. Si j’ai doublé par ma dot vos domaines héréditaires ; si je vous ai apporté en mariage non seulement la rose d’or et la bénédiction du Saint-Père, mais, ce qui tient plus de place sur la surface du monde, Sienne, Rimini, Cesena, Spolette et Piombino, et plus de villes que vous n’aviez de châteaux, et plus de duchés que vous n’aviez de baronnies ; si j’ai fait de vous le plus puissant gentilhomme de l’Italie, ce n’est pas une raison, monsieur, pour que vous laissiez votre peuple me railler, me publier et m’insulter ; pour que vous laissiez votre Ferrare montrer du doigt à toute l’Europe votre femme plus méprisée et plus bas placée que la servante des valets de vos palefreniers ; ce n’est pas une raison, dis-je, pour que vos sujets ne puissent me voir passer au milieu d’eux sans dire : – Ah ! cette femme !... – Or, je vous le déclare, monsieur, je veux que le crime d’aujourd’hui soit recherché et notablement puni, ou je m’en plaindrai au pape, je m’en plaindrai au Valentinois, qui est à Forli avec quinze mille hommes de guerre ; et, voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil.

DON ALPHONSE.

Madame, le crime dont vous vous plaignez m’est connu.

DONA LUCREZIA.

Comment, monsieur ! le crime vous est connu, et le criminel n’est pas encore découvert !

DON ALPHONSE.

Le criminel est découvert.

DONA LUCREZIA.

Vive Dieu ! s’il est découvert, comment se fait-il qu’il ne soit pas arrêté ?

DON ALPHONSE.

Il est arrêté, madame.

DONA LUCREZIA.

Sur mon âme, s’il est arrêté, d’où vient qu’il n’est pas encore puni.

DON ALPHONSE.

Il va l’être. J’ai voulu avoir votre avis sur le châtiment.

DONA LUCREZIA.

Et vous avez bien fait, monseigneur. Où est-il ?

DON ALPHONSE.

Ici.

DONA LUCREZIA.

Ah ! ici ! – Il me faut un exemple ; entendez-vous, monsieur ? C’est un crime de lèse majesté. Ces crimes-là font toujours tomber la tête qui les conçoit et la main qui les exécute ! – Ah ! il est ici ! je veux le voir.

DON ALPHONSE.

C’est facile.

Appelant.

Bautista !

L’huissier reparaît.

DONA LUCREZIA.

Encore un mot, monsieur, avant que le coupable soit introduit. – Quel que soit cet homme fût-il de votre ville, fût-il de votre maison, don Alphonse, donnez-moi votre parole de duc couronné qu’il ne sortira pas d’ici vivant.

DON ALPHONSE.

Je vous la donne. – Je vous la donne, entendez-vous bien, madame ?

DONA LUCREZIA.

C’est bien. Eh ! sans-doute j’entends. Amenez-le maintenant, que je l’interroge moi-même ! – Mon Dieu, qu’est-ce que je leur ai donc fait, à ces gens de Ferrare, pour me persécuter ainsi ?

DON ALPHONSE, à l’huissier.

Faites entrer le prisonnier

La porte du fond s’ouvre. On voit paraître Gennaro, désarmé, entre deux pertuisaniers. Dans le même moment, on voit Rustighello monter l’escalier dans le petit compartiment à gauche derrière la porte masquée ; il tient à la main un plateau sur lequel il y a un flacon doré, un flacon argenté et deux coupes. Il pose le plateau sur l’appui de la fenêtre, tire son épée et se place derrière la porte.

Scène III

DON ALPHONSE, DONA LUCREZIA, GENNARO

DONA LUCREZIA, à part.

Gennaro !

DON ALPHONSE, s’approchant d’elle, bas et avec un sourire.

Est-ce que vous connaissez cet homme ?

DONA LUCREZIA, à part.

C’est Gennaro ! – Quelle fatalité, mon Dieu !

Elle le regarde avec angoisse ; il détourne les yeux.

GENNARO.

Monseigneur le duc, je suis un simple capitule, et je vous parle avec le respect qu’il convient. Votre Altesse m’a fait saisir dans mon logis ce matin ; que me veut-elle ?

DON ALPHONSE.

Seigneur capitaine, un crime de lèse-majesté humaine a été commis ce matin vis-à-vis la maison que vous habitez. Le nom de notre bien-aimée épouse et cousine dona Lucrezia Borgia a été insolemment balafré sur la face de notre palais ducal. Nous cherchons le coupable.

DONA LUCREZIA.

Ce n’est pas lui ! il y a méprise, don Alphonse. Ce n’est pas ce jeune homme !

DON ALPHONSE.

D’où le savez-vous ?

DONA LUCREZIA.

J’en suis sûre. Ce jeune homme est de Venise et non de Ferrare. Ainsi...

DON ALPHONSE.

Qu’est-ce que cela prouve ?

DONA LUCREZIA.

Le fait a eu lieu ce matin, et je sais qu’il a passé la matinée chez une nommée Fiammetta.

GENNARO.

Non, madame.

DON ALPHONSE.

Vous voyez bien que Votre Altesse est mal instruite. Laissez-moi l’interroger. – Capitaine Gennaro, êtes-vous celui qui a commis le crime ?

DONA LUCREZIA, éperdue.

On étouffe ici ! de l’air ! de l’air ! J’ai besoin de respirer un peu !

Elle va à une fenêtre, et, en passant à côté de Gennaro, elle lui dit rapidement.

Dis que ce n’est pas toi !

DON ALPHONSE, à part.

Elle lui a parlé bas.

GENNARO.

Duc Alphonse, les pêcheurs de Calabre qui m’ont élevé et qui m’ont trempé tout jeune dans la mer pour me rendre fort et hardi, m’ont enseigné cette maxime, avec laquelle on peut risquer souvent sa vie, jamais son honneur : – Fais ce que tu dis, dis ce que tu fais. – Duc Alphonse, je suis l’homme que vous cherchez.

DON ALPHONSE, se tournant vers dona, Lucrezia.

Vous avez ma parole de duc couronné, madame.

DONA LUCREZIA.

J’ai deux mots à vous dire en particulier, monseigneur.

Le duc fait signe à l’huissier et aux gardes de se retirer avec le prisonnier dans la salle voisine.

Scène IV

DONA LUCREZIA, DON ALPHONSE

DON ALPHONSE.

Que me voulez-vous, madame ?

DONA LUCREZIA.

Ce que je vous veux, don Alphonse c’est que je ne veux pas que ce jeune homme meure.

DON ALPHONSE.

Il n’y a qu’un instant, vous êtes entrée chez moi comme la tempête, irritée et pleurante, vous vous êtes plainte à moi d’un outragé fait à vous, vous avez réclamé avec injure et cris la tête du coupable ; vous m’avez demandé ma parole ducale qu’il ne sortirait pas d’ici vivant, je vous l’ai loyalement octroyée, et ; maintenant, vous ne voulez pas qu’il meure ! – Par Jésus, madame, ceci est nouveau !

DONA LUCREZIA.

Je ne veux pas que ce jeune homme meure, monsieur le duc !

DON ALPHONSE.

Madame, les gentilshommes aussi prouvés que moi n’ont pas coutume de laisser leur foi en gage. Vous avez ma parole, il faut que je la retire. J’ai juré que le coupable mourrait, il mourra. Sur mon âme, vous pouvez choisir le genre de mort.

DONA LUCREZIA, d’un air riant et plein de douceur.

Don Alphonse, don Alphonse, en vérité, nous disons là des folies vous et moi. Tenez, c’est vrai, je suis une femme pleine de déraison. Mon père m’a gâtée ; que voulez-vous ? On a depuis mon enfance obéi à tous mes caprices. Ce que je voulais il y a un quart d’heure, je ne le veux plus à présent. Vous savez bien, don Alphonse, que j’ai toujours été ainsi. Tenez, asseyez-vous là, près de moi, et causons un peu, tendrement, cordialement, comme mari et femme, femme deux bons amis.

DON ALPHONSE, prenant de son côté un air de galanterie.

Dona Lucrezia, vous êtes ma dame, et je suis trop heureux qu’il vous plaise de m’avoir un instant à vos pieds.

Il s’assied près d’elle.

DONA LUCREZIA.

Comme cela est bon de s’entendre ! Savez-vous bien, Alphonse, que je vous aime encore comme le premier jour de mon mariage, ce jour où vous fîtes une si éblouissante entrée à Rome, entre monsieur de Valentinois, mon frère, et monsieur le cardinal Hippolyte d’Este, le vôtre ? J’étais sur le balcon des degrés de Saint-Pierre. Je me rappelle encore votre beau cheval blanc chargé d’orfèvrerie d’or, et l’illustre mine de roi que vous aviez dessus !

DON ALPHONSE.

Vous étiez vous-même bien belle, madame, et bien rayonnante sous votre dais de brocart d’argent.

DONA LUCREZIA.

Oh ! ne me parlez pas de moi, monseigneur, quand je vous parle de vous. Il est certain que toutes les princesses de l’Europe m’envient d’avoir épousé le meilleur chevalier de la chrétienté. Et moi je vous aime vraiment comme si j’avais dix-huit ans. Vous savez que je vous aime n’est-ce pas, Alphonse ? Vous n’en doutez jamais, au moins. Je suis froide quelquefois, et distraite ; cela vient de ma caractère, non de mon cœur. Écoutez, Alphonse, si Votre Altesse m’en grondait doucement, je me corrigerais bien vite. La bonne chose de s’aimer comme nous faisons ! Donnez-moi votre main, – embrassez-moi, don Alphonse ! – En vérité, j’y songe maintenant, il est bien ridicule qu’a prince et une princesse comme vous et moi, qui sont assis côte à côte sur le plus beau trône ducal qui soit au monde, et qui s’aiment, aient été sur le point de se quereller pour un misérable petit capitaine aventurier vénitien. Il faut chasser cet homme et n’en plus parler. Qu’il aille où il voudra, ce drôle, n’est-ce pas, Alphonse ? le lion et la lionne ne se courroucent pas d’un moucheron. – Savez-vous, monseigneur, que si la couronne ducale était à donner en concours au plus beau cavalier de votre duché de Ferrare, c’est encore vous qui l’auriez ? – Attendez, que j’aille dire à Bautista de votre part qu’il ait à chasser au plus vite de Ferrare ce Gennaro !

DON ALPHONSE.

Rien ne presse.

DONA LUCREZIA, d’un air enjoué.

Je voudrais n’avoir plus à y songer. – Allons, monsieur, laissez-moi terminer cette affaire à ma guise !

DON ALPHONSE.

Il faut que celle-ci se termine à la mienne.

DONA LUCREZIA.

Mais enfin, mon Alphonse, vous n’avez pas de raison pour vouloir la mort de cet homme.

DON ALPHONSE.

Et la parole que je vous ai donnée ? Le serment d’un roi est sacré.

DONA LUCREZIA.

Cela est bon à dire au peuple. Mais de vous à moi, Alphonse, nous savons ce que c’est. Le Saint-Père avait promis à Charles VIII de France la vie de Zizimi, Sa Sainteté n’en a pas moins fait mourir Zizimi. Monsieur de Valentinois s’était constitué sur parole otage du même enfant Charles VIII, monsieur de Valentinois s’est évadé du camp français dès qu’il a pu. Vous-même, vous aviez promis aux Petrucci de leur rendre Sienne. Vous ne l’avez pas fait, ni dû faire. Eh ! l’histoire des pays est pleine de cela. Ni rois ni nations ne pourraient vivre un jour avec la rigidité des serments qu’on tiendrait. Entre nous, Alphonse, une parole jurée n’est une nécessité que quand il n’y en a pas d’autre.

DON ALPHONSE.

Pourtant, dona Lucrezia, un serment...

DONA LUCREZIA.

Ne me donnez pas de ces mauvaises raisons-là. Je ne suis pas une sotte. Dites-moi plutôt, mon cher Alphonse, si vous avez quelques motifs d’en vouloir à ce Gennaro. Non. Eh bien ! accordez-moi sa vie. Vous m’aviez bien accordé sa mort. Qu’est-ce que cela vous fait ? S’il me plaît de lui pardonner ? C’est moi qui suis l’offensée.

DON ALPHONSE.

C’est justement parce qu’il vous a offensée, mon amour, que je ne veux pas lui faire grâce.

DONA LUCREZIA.

Si vous m’aimez, Alphonse, vous ne me refuserez pas plus longtemps. Et s’il me plaît d’essayer de la clémence, à moi ? C’est un moyen de me faire aimer de votre peuple. Je veux que votre peuple m’aime. La miséricorde, Alphonse, cela fait ressembler un roi à Jésus-Christ. Soyons des souverains miséricordieux. Cette pauvre Italie a assez de tyrans sans nous depuis le baron vicaire du pape jusqu’au pape vicaire de Dieu. Finissons-en, cher Alphonse. Mettez ce Gennaro en liberté. C’est un caprice, si vous voulez ; mais c’est quelque chose de sacré et d’auguste que le caprice d’une femme quand il sauve la tête d’un homme.

DON ALPHONSE.

Je ne puis, chère Lucrèce.

DONA LUCREZIA.

Vous ne pouvez ? Mais enfin pourquoi ne pouvez-vous pas m’accorder quelque chose d’aussi insignifiant que la vie de ce capitaine ?

DON ALPHONSE.

Vous me demandez pourquoi, mon amour ?

DONA LUCREZIA.

Oui, pourquoi ?

DON ALPHONSE.

Parce que ce capitaine est votre amant, madame !

DONA LUCREZIA.

Ciel !

DON ALPHONSE.

Parce que vous l’avez été chercher à Venise ! Parce que vous l’iriez chercher en enfer ! Parce que je vous ai suivie pendant que vous le suiviez ! Parce que je vous ai vue, masquée et haletante, courir après lui comme la louve après sa proie ! Parce, que tout à l’heure encore vous le couviez d’un regard plein de pleurs et plein de flamme ! Parce que vous vous êtes prostituée à lui, sans aucun doute, madame ! Parce que c’est assez de honte et d’infamie et d’adultère comme cela ! Parce qu’il est temps que je venge mon honneur, et que je fasse couler autour de mon lit un fossé de sang, entendez-vous, madame ?

DONA LUCREZIA.

Don Alphonse...

DON ALPHONSE.

Taisez- vous. – Veillez sur vos amants désormais, Lucrèce ! La porte par laquelle on entre dans votre chambre de nuit, mettez-y tel huissier qu’il vous plaira ; mais à la porte par où l’on sort, il y aura maintenant un portier de mon choix, – le bourreau !

DONA LUCREZIA.

Monseigneur, je vous jure...

DON ALPHONSE.

Ne jurez pas. Les serments, cela est bon pour le peuple. Ne me donnez pas de ces mauvaises raisons-là.

DONA LUCREZIA.

Si vous saviez...

DON ALPHONSE.

Tenez, madame, je hais toute votre abominable famille de Borgia, et vous toute la première que j’ai si follement aimée ! Il faut que je vous dise un peu cela à la fin, c’est une chose honteuse, inouïe et merveilleuse de voir alliées en nos deux personnes la maison d’Este, qui vaut mieux que la maison de Valois et que la maison de Tudor, la maison d’Este, dis-je, et la famille Borgia, qui ne s’appelle pas même Borgia, qui s’appelle Lenzuoli, ou Lenzolio, on ne sait quoi ! J’ai horreur de votre frère César, qui a des taches de sang naturelles au visage ! de votre frère César, qui a tué votre frère Jean ! J’ai horreur de votre mère la Rosa Vanozza, la vieille fille de joie espagnole qui scandalise Rome après avoir scandalisé Valence ! Et quant à vos neveux prétendus, les ducs de Sermoneto et de Nepi, de beaux ducs, ma foi ! des ducs d’hier, des ducs faits avec des duchés volés ! Laissez-moi finir. J’ai horreur de votre père, qui est pape, et qui a un sérail de femmes comme le sultan des Turcs Bajazet ; de votre père, qui est l’Antéchrist ; de votre père, qui peuple le bagne de personnes illustres et le sacré collège de bandits, si bien qu’en les voyant tous vêtus de rouge, galériens et cardinaux, on se demande si ce sont les galériens qui sont les cardinaux et les cardinaux qui sont les galériens ! – Allez maintenant !

DONA LUCREZIA.

Monseigneur ! monseigneur ! je vous demande à genoux et à mains jointes, au nom de Jésus et de Marie, au nom de votre père et de votre mère, monseigneur, je vous demande la vie de ce capitaine.

DON ALPHONSE.

Voilà aimer ! – Vous pourrez faire de son cadavre ce qu’il vous plaira, madame, et je prétends que ce soit avant une heure.

DONA LUCREZIA.

Grâce pour Gennaro !

DON ALPHONSE.

Si vous pouviez lire la ferme résolution qui est dans mon âme, vous n’en parleriez, pas plus que s’il était déjà mort.

DONA LUCREZIA, se relevant.

Ah ! prenez garde à vous, don Alphonse de Ferrare, mon quatrième mari...

DON ALPHONSE.

Oh ! ne faites pas la terrible, madame ! Sur mon âme, je ne vous crains pas ! Je sais vos allures. Je ne me laisserai pas empoisonner comme votre premier mari, ce pauvre gentilhomme d’Espagne dont je ne sais plus le nom, ni vous non plus ! Je ne me laisserai pas chasser comme votre second mari, Jean Sforza, seigneur de Pesaro, cet imbécile ! Je ne me laisserai pas tuer à coups de pique, sur n’importe quel escalier, comme le troisième, don Alphonse d’Aragon, faible enfant dont le sang n’a guère plus taché les dalles que de l’eau pure ! Tout beau ! Moi, je suis un homme, madame ! Le nom d’Hercule est souvent porté dans ma famille. Par le ciel ! j’ai des soldats plein ma ville et plein ma seigneurie, et j’en suis un moi-même, et je n’ai point encore vendu, comme ce pauvre roi de Naples, mes bons canons d’artillerie au pape, votre saint père !

DONA LUCREZIA.

Vous vous repentirez de ces paroles, monsieur. Vous oubliez qui je suis...

DON ALPHONSE.

Je sais fort bien qui vous êtes, mais je sais aussi où vous êtes. Vous êtes la fille du pape, mais vous n’êtes pas à Rome ; vous êtes la gouvernante de Spolette, mais vous n’êtes pas à Spolette ; vous êtes la femme, la sujette et la servante d’Alphonse, duc de Ferrare ; et vous êtes à Ferrare !

Dona Lucrezia toute pâle de terreur et de colère, regarde fixement le duc et recule lentement devant lui, jusqu’à un fauteuil où elle vient tomber comme brisée.

Ah ! cela vous étonne ! vous avez peur de moi, madame ; jusqu’ici, c’était moi qui avais peur de vous. J’entends qu’il en soit ainsi désormais, et, pour commencer, voici le premier de vos amants sur lequel je mets la main, il mourra.

DONA LUCREZIA, d’une voix faible.

Raisonnons un peu, don Alphonse. Si cet homme est celui qui a commis envers moi le crime de lèse-majesté, il ne peut être en même temps mon amant.

DON ALPHONSE.

Pourquoi non ? Dans un accès de dépit, de colère, de jalousie ! car il est peut-être jaloux aussi, lui. D’ailleurs, est-ce que je sais, moi ! Je veux que cet homme meure. C’est ma fantaisie. Ce palais est plein de soldats qui me sont dévoués et qui ne connaissent que moi. Il ne peut échapper. Vous n’empêcherez rien, madame. J’ai laissé à Votre Altesse le choix du genre de mort : décidez-vous.

DONA LUCREZIA, se tordant les mains.

Ô mon Dieu ! ô mon Dieu ! ô mon Dieu !

DON ALPHONSE.

Vous ne répondez pas ? Je vais le faire tuer dans l’antichambre à coups d’épée.

Il va pour sortir, elle lui saisit le bras.

DONA LUCREZIA.

Arrêtez !

DON ALPHONSE.

Aimez-vous mieux lui verser vous-même un verre de vin de Syracuse ?

DONA LUCREZIA.

Gennaro !

DON ALPHONSE.

Il faut qu’il meure.

DONA LUCREZIA.

Pas à coups d’épée !

DON ALPHONSE.

La manière m’importe peu. – Que choisissez-vous ?

DONA LUCREZIA.

L’autre chose.

DON ALPHONSE.

Vous aurez soin de ne pas vous tromper, et de lui verser vous-même du flacon d’or que vous savez. Je serai là d’ailleurs. Ne vous figurez pas que je vais vous quitter.

DONA LUCREZIA.

Je ferai ce que vous voulez.

DON ALPHONSE.

Bautista !

L’huissier reparaît.

Ramenez le prisonnier !

DONA LUCREZIA.

Vous êtes un homme affreux, monseigneur !

Scène V

DONA LUCREZIA, DON ALPHONSE, GENNARO, LES GARDES

DON ALPHONSE.

Qu’est-ce que j’entends dire, seigneur Gennaro ? Que ce que vous avez fait ce matin, vous l’avez fait par étourderie et bravade et sans intention méchante ? que madame la duchesse vous pardonne, et que d’ailleurs vous êtes un vaillant. Par ma mère, s’il en est ainsi, vous pouvez retourner sain et sauf à Venise. À Dieu ne plaise que je prive la magnifique république de Venise d’un bon domestique et la chrétienté d’un bras fidèle qui porte une fidèle épée quand il y a devers les eaux de Chypre et de Candie des idolâtres et des Sarrasins !

GENNARO.

À la bonne heure, monseigneur ! Je ne m’attendais pas, je l’avoue, à ce dénouement. Mais je remercie Votre Altesse. La clémence est une vertu de race royale, et Dieu fera grâce là-haut à qui aura fait grâce ici-bas.

DON ALPHONSE.

Capitaine, est-ce un bon service que celui de la république, et combien y gagnez-vous, bon an, mal an ?

GENNARO.

J’ai une compagnie de cinquante lances, monseigneur, que je défraye et que j’habille. La sérénissime république, sans compter les aubaines et les épaves, me donne deux mille sequins d’or par an.

DON ALPHONSE.

Et si je vous en offrais quatre mille, prendriez-vous service chez moi ?

GENNARO.

Je ne pourrais. Je suis encore pour cinq ans au service de la république. Je suis lié.

DON ALPHONSE.

Comment, lié ?

GENNARO.

Par serment.

DON ALPHONSE, bas à dona Lucrezia.

Il paraît que ces gens-là tiennent les leurs, madame.

Haut.

N’en parlons plus, seigneur Gennaro.

GENNARO.

Je n’ai fait aucune lâcheté pour obtenir la vie sauve ; mais, puisque Votre Altesse me la laisse, voici ce que je puis lui dire maintenant : Votre Altesse se souvient de l’assaut de Faenza, il y a deux ans. Monseigneur le duc Hercule d’Este, votre père, y courut grand péril de la part de deux cranequiniers du Valentinois qui l’allaient tuer. Un soldat aventurier lui sauva la vie.

DON ALPHONSE.

Oui, et l’on n’a jamais pu retrouver ce soldat.

GENNARO.

C’était moi.

DON ALPHONSE.

Pardieu, mon capitaine, ceci mérite récompense. – Est-ce que vous n’accepteriez pas cette bourse de sequins d’or ?

GENNARO.

Nous faisons le serment, en prenant le service de la république, de ne recevoir aucun argent des souverains étrangers. Cependant, si Votre Altesse le permet, je prendrai cette bourse et je la distribuerai en mon nom aux braves soldats que voici.

Il montre les gardes.

DON ALPHONSE.

Faites.

Gennaro prend la bourse.

Mais alors vous boirez avec moi, suivant le vieil usage de nos ancêtres, comme bons amis que nous sommes, un verre de mon vin de Syracuse.

GENNARO.

Volontiers, monseigneur.

DON ALPHONSE.

Et, pour vous faire honneur comme à quelqu’un qui a sauvé mon père, je veux que ce soit madame la duchesse elle-même qui vous le verse.

Gennaro s’incline et se retourne pour aller distribuer l’argent aux soldats au fond du théâtre. Le duc appelle.

Rustighello !

Rustighello paraît avec le plateau.

Pose le plateau là, sur cette table. – Bien.

Prenant dona Lucrezia par la main.

Madame, écoutez ce que je vais dire à cet homme. – Rustighello, retourne te placer derrière cette porte avec ton épée nue à la main. Si tu entends le bruit de cette clochette, tu entreras. Va.

Rustighello sort, et on le voit se replacer derrière la porte.

Madame, vous verserez vous-même à boire au jeune homme, et vous aurez soin de verser du flacon d’or que voici.

DONA LUCREZIA, pâle et d’une voix faible.

Oui. – Si vous saviez ce que vous faites en ce moment, et combien c’est une chose horrible, vous frémiriez vous-même, tout dénaturé que vous êtes, monseigneur !

DON ALPHONSE.

Ayez soin de ne pas vous tromper de flacon. – Eh bien ! capitaine !

Gennaro, qui a fait sa distribution d’argent, revient sur le devant du théâtre. Le duc se verse à boire dans une des deux coupes d’émail avec le flacon d’argent, et prend la coupe, qu’il porte à ses lèvres.

GENNARO.

Je suis confus de tant de bonté, monseigneur.

DON ALPHONSE.

Madame, versez à boire au seigneur Gennaro. – Quel âge avez-vous, capitaine ?

GENNARO, saisissant l’autre coupe et la présentant à la duchesse.

Vingt ans.

DON ALPHONSE, bas à la duchesse, qui essaye de prendre le flacon d’argent.

Le flacon d’or, madame !

Elle prend en tremblant le flacon d’or.

Ah çà ! vous devez être amoureux ?

GENNARO.

Qui est-ce qui ne l’est pas un peu, monseigneur ?

DON ALPHONSE.

Savez-vous, madame, que c’eût été une cruauté que d’enlever ce capitaine à la vie, à l’amour, au soleil d’Italie, à la beauté de son âge de vingt ans, à son glorieux métier de guerre et d’aventuré par ou toutes les maisons royales ont commencé, aux fêtes, aux bals masqués, aux gais carnavals de Venise, où il se trompe tant de maris ; et aux belles femmes que ce jeune homme peut aimer et qui doivent aimer ce jeune homme, n’est-ce pas, madame ? Versez donc à boire au capitaine.

Bas.

Si vous hésitez, je fais entrer Rustighello.

Elle verse à boire à Gennaro sans dire une parole.

GENNARO.

Je vous remercie, monseigneur, de me laisser vivre pour ma pauvre mère.

DONA LUCREZIA, à part.

Oh ! horreur !

DON ALPHONSE, buvant.

À votre santé, capitaine Gennaro, et vivez beaucoup d’années !