Sa Sœur (Tristan BERNARD)

Pièce en trois actes.

Représentée pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre de l’Athénée, le 7 février 1907.

Personnages

RIMBERT

FISTER

LAHUGON

LA DOCTEUR BARILLIER

GASTELON

FÉLIX

ROUILLON

HENRI DE CHEVALET

SÉRAPHIN

UN JARDINIER

JEANNINE

LUCIE

CLÉMENTINE

RITA

MAUD

THAÏS

YVONNE

UNE FEMME D’HÔTEL

UNE FEMME DE CHAMBRE

La scène se passe de nos jours.

ACTE I

La scène représente un salon très clair, dans une maison de campagne. Ce salon est éclairé de chaque côté par deux grandes fenêtres. Il prend également jour par une baie sur une espèce de serre vitrée très éclairée.

Au lever du rideau, Lucie arrange, des fleurs dans des vases. Elle est aidée par une femme de chambre et par un domestique qui transporte des vases de l’une à l’autre. Puis Lucie et les domestiques sortent.

Scène première

FISTER et LEHUGON, sur le seuil de la porte

Ils viennent de faire une partie de billard.

FISTER.

Ça y est ! Ça fait bien cinquante.

LEHUGON.

Et ça fait bien dix francs.

FISTER.

Je te les dois, je n’ai plus de monnaie.

Les cloches cessent de sonner quelques instants après que Lucie, la bonne et le domestique ont quitté la scène. Fister et Lehugon descendent en scène.

FISTER.

Qu’est-ce qu’elles ont donc à sonner, ces cloches ?

LEHUGON.

Eh bien, c’est le curé qui les a fait sonner à l’occasion des fiançailles de ma fille.

FISTER.

Ah ! c’est vrai.

LEHUGON.

Ah ! c’est vrai... Tu l’avais oublié que ma fille se fiançait. Et c’est un ami, ce Fister ! Heureusement que tu t’en souviendras en venant dîner ce soir...

FISTER.

C’est ce soir le dîner de fiançailles ?

LEHUGON.

Eh bien, tu ne t’en es pas aperçu ? La maison est sens dessus dessous depuis ce matin.

FISTER.

Ah ! diable, diable...

LEHUGON.

Pourquoi diable ?

FISTER.

C’est parce que, ce soir, je ne pourrai pas venir dîner.

LEHUGON.

Si tu me faisais cela... Tu n’assisterais pas au dîner de fiançailles de ma fille !

FISTER.

Mon vieux, tu comprends, je suis désolé, mais je ne peux pas faire autrement les courses de Deauville finissent à cinq heures...

LEHUGON.

Mais tu as bien le temps d’être ici pour dîner, voyons. Nous sommes à trente-cinq kilomètres du Havre.

FISTER.

Oui, mais je suis obligé d’aller tout de suite après à la vente de chevaux.

LEHUGON.

Tu achètes des chevaux, toi, maintenant ?

FISTER.

Non. Mais j’ai promis à Spindel d’enchérir pour lui.

LEHUGON.

Spindel le milliardaire ?

FISTER.

Oui, il ne peut enchérir lui-même-parce que tout le monde lui tombe dessus lorsqu’il est sur un cheval et qu’on lui fait payer plus cher qu’aux autres.

LEHUGON.

Et qu’est-ce que Spindel te donne pour ça ?

FISTER.

Rien, c’est un service amical.

LEHUGON.

Eh bien, alors, ça lui coûte cher...

FISTER.

Ça lui coûte cher... ça lui coûte cher... Comme c’est aimable de me dire ces choses-là...

LEHUGON.

Oh ! mon vieux, tu ne me feras pas croire... Tu lui as sûrement fait prendre des actions de ton ballon dirigeable, hein ?

FISTER.

Il m’a pris cinq mille francs d’actions, parce que l’affaire l’emballe absolument.

LEHUGON.

Oui, oui, je vois ça. Tu as été obligé de l’arrêter ; il voulait tout prendre... Ce que tu as dû l’embêter pour l’amener là...

FISTER.

Lehugon, je t’assure, tu es insupportable, et je te prie...

LEHUGON.

Voyons, combien en as-tu placé de ces actions depuis un an ?... Pour vingt mille francs ? Pour trente mille francs ?...

FISTER, boudeur.

Trente-huit mille.

LEHUGON.

Trente-huit mille. Et, en fait de ballon, tes actionnaires n’ont jamais vu qu’une automobile, bien dirigeable celle-là, puisque tu la diriges toi-même vers les différents champs de courses normands.

FISTER.

Lehugon, tu n’as pas le droit de me dire des choses pareilles.

LEHUGON.

Ce n’est pas vrai que tu t’es acheté une automobile aux frais de tes actionnaires ?

FISTER.

C’est inexact. La voiture m’a été fournie par Lebruchin. C’est une voiture de sa fabrication, et je la lui ai bel et bien payée.

LEHUGON.

Payée ?...

FISTER.

Comptant.

LEHUGON.

Avec quoi ?

FISTER.

Avec quinze mille francs.

LEHUGON.

En quoi ?

FISTER.

En actions.

LEHUGON, riant.

Oh ! bon, bon. Je sais bien que Lebruchin a fait une affaire de publicité. Il s’est dit : il est très répandu, ce vieux Fister...

FISTER.

Ce vieux Fister !

LEHUGON.

Ce petit Fister est très répandu ; il fera mousser ma marque... Ce pauvre Lebruchin sait bien qu’il ne verra jamais son argent.

FISTER.

Il le verra comme tous mes autres actionnaires.

LEHUGON.

C’est bien ce que je dis, pas plus que tes autres actionnaires pour qui cet aérostat ne descendra jamais des nuages.

FISTER.

Pour ce que tu m’as pris d’actions.

LEHUGON.

J’en ai pris pour deux mille francs, parce que j’ai voulu être bien poire une fois dans ma vie. Mais tu as tapé tout le monde ici, jusqu’à ma petite fille qui t’a confié ses économies.

FISTER.

Oh ! Quatre cents francs.

LEHUGON.

Je sais bien que tu prends ce qu’on te donne.

FISTER, avec une faible impatience.

Oh ! écoute, non, non.

LEHUGON.

Mais, mon vieux, je ne t’en veux pas, personne ne t’en veut. Il n’y a que toi qui croies un peu à ton dirigeable... Tu n’y crois pas beaucoup, mais tu y crois. Tout ce que nous te demandons, c’est de ne pas mettre dans cette affaire l’argent que nous te confions, et de le dilapider tranquillement pour tes menus plaisirs.

FISTER.

Je te laisse aller, je te laisse aller... mais je te convaincrai d’ici peu... Mon ingénieur a encore trouvé ces jours-ci un perfectionnement.

LEHUGON, vivement.

Oh ! non ! non ! je t’en prie, plus de perfectionnement. Chaque fois que tu parles de perfectionnement, c’est que tu vas nous sortir, un appel de fonds. Je t’en supplie, dis à ton inventeur qu’il se tienne tranquille, qu’il ne perfectionne rien. Ah ! je n’ai jamais vu un ballon si perfectionné. Il ne lui manque que l’existence...

Félix entre avec des fleurs.

Scène II

FISTER, LEHUGON, FÉLIX

LEHUGON.

Est-ce que Mlle Lucie est dans sa chambre ?

FÉLIX.

Non, monsieur, elle est dans le jardin. Elle cueille des fleurs.

LEHUGON.

Et Mlle Jeannine ?

FÉLIX.

Elle est aussi dans le jardin.

LEHUGON.

Avec Mlle Lucie ?

FÉLIX.

Je ne crois pas, monsieur, elles ne sont pas du même côté.

Il sort.

Scène III

FISTER, LEHUGON, JEANNINE, LUCIE

LEHUGON.

Tu vois, elles ne sont jamais du même côté.

À ce moment, Jeannine rentre dans la serre par la porte de droite.

Voilà la petite. Elle aime bien sa sœur Lucie. Mais l’aînée n’est pas gentille pour elle. Pas gentille n’est pas le mot. Elle manque d’expansion, et la petite en souffre un peu. L’aînée est un peu trop... Comment dirai-je...

Entre Jeannine ; Lucie vient du fond de la baie.

Tiens, regarde-la. On dirait qu’elles ne se connaissent pas. Tiens... Oh ! moi qui voudrais les voir se parler, s’abandonner tendrement l’une à l’autre. Ça me ferait tant plaisir de les voir marcher enlacées dans les allées du jardin. Regarde-les. On dirait deux étrangères.

FISTER.

Ce sont des choses qui arrivent quelquefois quand les enfants ne sont pas de la même mère.

LEHUGON, l’imitant.

Ce sont des choses qui arrivent quelquefois quand les enfants ne sont pas de la même mère... C’est toi qui as découvert ça, c’est curieux... Tu n’es pourtant pas une bête. Et, quand on te parle de choses intimes, tu deviens d’une banalité... C’est parce que tu t’en fiches... D’ailleurs, ce que tu dis est vrai... Je sais bien, ma grande fille m’en a toujours voulu de m’être remarié. Mais, quand j’ai perdu ma seconde femme, ce deuil aurait dû rapprocher les deux enfants.

FISTER.

Tu n’as jamais été très tendre pour l’aînée.

LEHUGON, l’imitant.

Tu n’as jamais été très tendre pour l’aînée... Tu es bête...

Changeant de ton, et comme à lui-même.

Tu as peut-être raison. Qu’est-ce que tu veux ? C’est depuis que je me suis remarié. Elle avait six ou sept ans à cette époque. Mais c’était déjà une petite fille très raisonnable et très songeuse. Ça finit par être difficile d’être tendre avec un enfant boudeur et obstiné. Regarde-la. Elle est gentille pourtant. Pourquoi ne sourit-elle pas ? Elle m’a gâté ma vie. Mais, tout de même, je ne puis m’en vouloir et regretter de m’être remarié. Car, si je ne m’étais pas remarié, je n’aurais pas eu mon autre petite.

FISTER.

Et celle-là, tu en es fou.

LEHUGON.

Naturellement que j’en suis fou.

FISTER.

Elle est arrivée hier soir de chez ta belle-sœur.

LEHUGON.

Oui. Elle a accompagné sa tante à Vichy, elle y est restée un grand mois, qui m’a semblé terriblement long.

FISTER.

C’est qu’elle est vraiment gentille. Quel âge a-t-elle maintenant ?

LEHUGON.

Dix-sept ans. Elle a huit ans de moins que sa sœur.

À ce moment Jeannine sort par la porte de gauche, après avoir traversé la serre.

FISTER.

Lucie a déjà vingt-cinq ans ?

LEHUGON.

Elle les a depuis un mois. Il est temps qu’elle se marie.

FISTER.

Es-tu content de ce mariage ?

LEHUGON.

Je te crois. Voyons. Tu connais son fiancé mieux que moi. Il est, comme toi, du monde des courses. Ce doit être, d’ailleurs, un de tes actionnaires ?

FISTER.

Trois mille cinq cents.

LEHUGON.

Ça y est, tu l’as eu ! Espérons que ça va s’arrêter là, maintenant qu’il fait partie de ma famille.

FISTER.

Ah ! bien, non. Tu ne vas pas recommencer ?

LEHUGON.

Enfin tu es payé pour savoir que c’est un aimable homme et qu’il a une situation de fortune assez rare.

FISTER.

Ah ! ça c’est vrai. Il n’y a que du bien à dire sur son compte.

LEHUGON.

Alors, pourquoi me demandes-tu bêtement si je suis content ?

FISTER.

Parce que ta fille n’a pas l’air enchanté.

LEHUGON.

L’as-tu déjà vue enchantée de quelque chose ? C’est son caractère d’être ainsi. Il semble qu’elle déserte la joie.

FISTER.

Tu n’es pas gentil non plus quand tu parles d’elle.

LEHUGON.

J’ai tort, mais je t’ai dit pourquoi...

Le regardant.

Mon cher, tu sais toujours trouver des façons désagréables de me dire la vérité... C’est peut-être ce qui m’attache à toi.

FISTER.

Quelle heure as-tu ?

LEHUGON.

Quelque chose comme dix heures et demie.

FISTER.

Je m’en vais donc à midi. Il faut que je sois aux courses à deux heures à Deauville. Et il y a près d’une heure avec ma voiture d’ici au, Havre, pour prendre le bateau.

LEHUGON.

Eh bien, où vas-tu déjeuner ?

FISTER.

J’ai demandé qu’on me serve un petit thé.

LEHUGON.

Ah ! ce vieux Fister. Il ne perd jamais le nord. Il a pensé à son déjeuner aux frais de l’actionnaire.

FISTER.

Oh ! un petit thé.

LEHUGON.

Tu aurais pu demander deux œufs avec...

FISTER.

Je les ai demandés, avec un peu de poulet.

LEHUGON.

Ah ! bien. Quand tu en prends un peu...

FISTER.

Comme je n’assiste pas à ton dîner de ce soir, c’est un petit dédommagement.

LEHUGON.

Qu’est-ce que tu vas faire aux courses ? Encore perdre notre argent ?

FISTER.

Je compte bien en gagner. J’ai quelque chose de très sérieux : une pouliche inédite de l’écurie Rivière : Martha II. Veux-tu que je la joue pour toi ?

LEHUGON.

Mets dix francs pour moi, si ça te fait plaisir.

FISTER.

Bon. Dix francs.

LEHUGON.

Ceux que je t’ai gagnés tout à l’heure. Ça me suffit.

FÉLIX.

Monsieur est servi !

LEHUGON.

Je vais voir mes enfants... Monsieur est servi.

Il sort.

Scène IV

FÉLIX, FISTER

FISTER, à lui-même.

Dix francs !

FÉLIX.

Alors, ça doit gagner, Martha II, monsieur Fister ?

FISTER.

Une chance de premier ordre.

FÉLIX.

Voulez-vous me mettre quelque chose dessus ?...

FISTER.

Mais oui, mon ami.

FÉLIX.

Voilà cinq louis.

Fister le regarde.

Je ne veux pas trop me risquer aujourd’hui... Un cheval inédit, ce n’est jamais bien sûr...

FISTER.

Vous avez beaucoup d’économies, Félix ?

FÉLIX.

Oui, monsieur, la maison est bonne, surtout en ce moment, avec tout le monde qu’on reçoit pour les fiançailles. Monsieur le fiancé est très généreux.

FISTER.

Qu’est-ce que vous faites de votre argent ?

FÉLIX.

J’en ai un peu à la caisse d’épargne. J’ai quelques obligations.

FISTER.

Ça ne vous rapporte pas grand’chose, tout ça ?

FÉLIX.

Oh ! non, pas grand’chose.

FISTER.

Ça me fait penser que vous avez touché beaucoup de pourboires ici, et que, moi, j’ai toujours oublié...

Il tire de l’argent de sa poche.

FÉLIX.

Non, monsieur... Non, monsieur... Monsieur n’a pas besoin de me donner de pourboires.

FISTER.

Mais, mon cher ami...

FÉLIX.

Je ne demanderai qu’une chose à monsieur.

FISTER.

Qu’est-ce que c’est ?

FÉLIX.

Monsieur a des actions de ballon dirigeable ?

FISTER.

Oui, mon ami...

FÉLIX.

Eh bien, que monsieur ne cherche jamais à m’en placer.

Il sort par la gauche.

FISTER, après l’avoir regardé s’en aller.

Quel imbécile !

Entre Jeannine par le fond.

Scène V

JEANNINE, FISTER

JEANNINE, à Fister.

Eh bien, notre vieux dirigeable, comment ça va ?

FISTER.

Vous voyez.

JEANNINE.

Et votre nacelle ?

FISTER.

Écoutez, ne me parlez plus de ce ballon.

JEANNINE.

C’est pourtant vous qui m’en avez parlé le premier... mon cher ami d’enfance... de mon enfance à moi... De quoi voulez-vous qu’on parle ?

FISTER.

Du mariage de votre sœur. Est-ce que vous êtes contente ?

JEANNINE.

Moi, je suis contente quand il lui arrive quelque chose d’heureux.

FISTER.

Plus contente qu’elle ?

JEANNINE.

C’est son caractère. Mais vous avez remarqué qu’elle est encore triste ? Pourtant, il paraît que son fiancé est tout à fait gentil.

FISTER.

Comment, il paraît ? Vous ne le connaissez pas ?

JEANNINE.

Non, je suis une étrangère. J’arrive de Vichy, où je suis allée passer six semaines en compagnie d’un fauve ?

FISTER.

D’un fauve ?

JEANNINE.

Oui, ma tante Clémentine. Une très brave femme... presque aussi embêtante qu’une méchante femme... mais une très brave femme. À Vichy, tous les domestiques de l’hôtel étaient terrorisés. Ils n’arrivaient jamais quand elle avait besoin d’eux. Plus elle criait, moins on venait ; et moins on venait, plus elle criait... J’étais la seule personne capable de la dompter.

FISTER.

Le fait est qu’elle est un peu effrayante. Est-ce qu’elle est ici ?

JEANNINE.

Elle est ici. Vous allez même avoir le plaisir de la voir, mais vous ne la verrez pas longtemps : il faudra vous consoler, car elle repart tout de suite à deux lieues d’ici, aux environs de Fécamp... Elle a découvert une sorte d’hôtel anglais, dans un beau parc. Elle va s’installer là pour dévorer tout le monde.

FISTER.

Elle n’assiste pas aux fiançailles de sa nièce ?

JEANNINE.

Non. D’abord vous savez bien que Lucie n’est pas sa vraie nièce, puisque la tante Clémentine est la sœur de ma maman à moi.

FISTER.

C’est tout de même bizarre qu’elle n’assiste pas au dîner de fiançailles.

JEANNINE.

Elle est souffrante, – qu’elle dit. La vérité est qu’elle se porte comme un bronze, mais elle est dans une rage froide et concentrée parce que papa ne s’est pas adressé à elle pour organiser le dîner. Elle me l’a dit à moi, en me priant de ne le répéter à personne. Mais comme elle vous le dira elle-même.

FISTER.

Il me semble que vous la traitez bien, votre tante ?

JEANNINE.

J’ai beaucoup d’affection pour elle. Mais je vois ses défauts. Et elle en a quelques-uns. Il y aura beaucoup de monde, cet après-midi, à Deauville ?

FISTER.

Pourquoi changez-vous la conversation ?

JEANNINE, à demi-voix, sans tourner la tête.

Parce que voilà la personne elle-même qui s’approche.

Entre Clémentine.

Scène VI

JEANNINE, FISTER, CLÉMENTINE

JEANNINE.

Bonjour, ma tante.

CLÉMENTINE.

Bonjour, mon petit chéri... Tiens, c’est Fister... Bonjour, monsieur Fister.

FISTER.

Bonjour, mademoiselle.

CLÉMENTINE.

Bon appétit...

Entraînant Jeannine à droite, à demi-voix.

Je n’ai jamais vu une maison où l’on serve à déjeuner à toutes les heures du jour.

JEANNINE.

Il s’en va aux courses.

CLÉMENTINE.

Il s’en va aux courses. Ce n’est pas une raison pour déranger et ennuyer tout le monde, ici. Enfin, c’est un invité ! Et ton père aime les invités... On lui sert des bouteilles de vin. Je suis Sûre que c’est de ce vieux bordeaux que mon pauvre père aimait tant... C’est un cru excellent... Ce n’est pas du vin d’invité.

JEANNINE.

Mais nous n’en buvons pas ici. Qu’est-ce que tu veux qu’on en fasse ?

CLÉMENTINE.

Qu’on le garde... Enfin, c’est toujours la même organisation. C’est pour ça que je m’en vais ce soir.

Revenant à Fister.

Eh bien, Monsieur Fister, vous allez aux courses ?

FISTER.

Oui, mademoiselle, je vais aux courses... Et vous, mademoiselle, vous partez aussi ?

CLÉMENTINE.

Oui, mais pas de votre côté.

FISTER.

Il paraît que vous n’assistez pas au dîner de fiançailles ?

CLÉMENTINE, d’une voix forte.

Je suis souffrante...

Plus bas.

Entre nous, je ne suis pas souffrante, mais j’ai des raisons pour ne pas rester ici, des raisons que je vous demande la permission de garder pour moi... ou plutôt, je vais vous les dire. Je trouve absurde que M. Lehugon se mêle d’organiser lui-même le dîner. Et je veux protester par mon absence. Ah ! c’est un homme d’initiative, M. Lehugon. Ah ! parlons-en. Comment a-t-il pu arriver à élever deux enfants ? Il est vrai que je me suis occupée de Jeannine, et que Lucie s’est élevée toute seule.

JEANNINE.

Oh ! ma tante, ne dis donc pas tout le temps du mal de papa.

CLÉMENTINE, fortement.

Je l’aime beaucoup... mais je ne m’aveugle pas sur son compte... D’ailleurs, assez parlé de ton père...

Jeannine va arranger des fleurs dans le fond. Entre Yvonne.

Scène VII

JEANNINE, FISTER, CLÉMENTINE, YVONNE

YVONNE, entrant.

Mademoiselle, j’ai dit que l’on fasse atteler.

CLÉMENTINE.

C’est ce que vous avez fait ce matin ? Vous avez dit qu’on fasse atteler. Oh ! ma pauvre fille, vous allez vous fatiguer.

YVONNE.

Alors mademoiselle ne rentre pas ici peur dîner ?

CLÉMENTINE.

Ça vous dérange, ça vous contrarie ?

YVONNE.

Oh ! mademoiselle.

CLÉMENTINE.

Vous savez bien que je suis souffrante.

YVONNE.

Oh ! mademoiselle n’en a pas l’air.

CLÉMENTINE.

C’est ça, je n’en ai pas l’air. Je n’ai pas le droit d’être souffrante. Je n’en ai pas l’air.

À demi-voix, à Yvonne.

D’ailleurs, je vais très bien, et, si je m’en vais, c’est que j’ai des raisons pour ça.

Sévèrement.

Et vous n’avez pas à les connaitre.

Changeant de ton, et plus aimablement.

Je ne veux pas rester ici, puisque c’est M. Lehugon qui organise le dîner... J’ai tort de vous dire ça à vous, parce que vous parlez à tort et à travers, et parce que vous allez le répéter à tout le monde aussitôt que je ne vous aurai plus sous les yeux.

Violemment.

Qu’est-ce que vous faites ici ? Voulez-vous vous en aller...

Yvonne sort.

Allons, je m’en vais... Au revoir, petite... Au revoir, monsieur Fister. Vous allez vous en aller au Havre dans votre automobile ? Car il fait de l’automobile ! Et vous empoisonnez la route avec votre pétrole et votre poussière. Grâce à vos affreux instruments, je vais faire deux lieues dans la poussière.

FISTER.

Il y a un moyen bien simple de ne pas attraper de la poussière, c’est de monter soi-même en auto. Comme ça, on fait de la poussière pour les autres, et l’on n’en a pas pour soi.

CLÉMENTINE.

Comment, les personnes qui vont en auto n’attrapent pas de poussière ?

FISTER.

Mais non, mais non. Je vais vous convertir à l’auto... Vous y viendrez, vous y viendrez.

CLÉMENTINE.

Je ne pense pas.

FISTER.

Vous y viendrez !

CLÉMENTINE.

Dites donc, si je prenais votre auto pour aller jusqu’à Fécamp.

FISTER, à lui-même.

Elle y vient plus vite que je ne voudrais...

Haut.

C’est qu’il faut que je parte dans une demi-heure.

CLÉMENTINE.

Votre machine sera revenue d’ici là... Jeannine, Jeannine, je vais aller en automobile. Je prends la voiture de M. Fister.

JEANNINE, à Fister.

Mes compliments !

FISTER.

Il n’y a pas de quoi... Si un pneu crève.

CLÉMENTINE.

Adieu, tout le monde. Jeannine, tu vas assister à un dîner qui sera un dîner bien ridicule. Fais-toi une raison...

Elle sort.

JEANNINE, à Fister.

Quel type ! Elle m’amuserait bien, si je n’étais pas préoccupée... Ne trouvez-vous pas que Lucie est un peu triste ? Croyez-vous que son fiancé l’aime bien ?

FISTER.

Ils ne se connaissent pas encore beaucoup. Mais je crois qu’il l’aimera. Elle lui plaît certainement.

JEANNINE.

Je suis contente de ce que vous me dites là. Je ne la voyais pas très gaie. Je sais bien qu’elle est toujours comme ça. Seulement, je me demandais si ce n’était pas parce qu’elle se figurait qu’elle ne lui plaisait pas assez.

FISTER.

Je ne crois pas. Maintenant, on ne sait jamais... Tout ce qu’on peut dire, c’est que c’est un mariage bien assorti.

JEANNINE.

Oui, elle a vingt-cinq ans. Il n’a pas tout à fait trente ans.

FISTER.

Il est relativement plus jeune qu’elle.

JEANNINE.

Et il est plus jeune de caractère, à ce que dit papa. Mais papa prétend que Lucie a le caractère chagrin. Ce n’est pas vrai. Elle est plus sérieuse que moi, voilà tout. Elle a l’air un peu froid avec papa et moi, mais elle nous aime beaucoup.

FISTER.

Oui.

JEANNINE.

Pourquoi faites-vous : oui, comme ça ? Pensez-vous qu’elle ne nous aime pas ?

FISTER.

Mais si, je suis sûr qu’elle vous aime.

JEANNINE.

Alors, laissez-nous tranquille avec vos oui ! Il est agaçant, ce vieux dirigeable ! Vous me faites de la peine exprès en disant que Lucie ne m’aime pas. Je sais bien que ce n’est pas vrai, j’en serais trop malheureuse.

Exaltée.

Et je suis contente aujourd’hui, c’est jour de fête à la maison...

Lucie entre par le fond, prend un livre.

Scène VIII

JEANNINE, FISTER, LUCIE

JEANNINE.

Ah ! te voilà...

LUCIE.

Mais oui.

JEANNINE.

Tu lis quelque chose d’intéressant ?

LUCIE.

Oui, oui.

Elle repose le livre.

JEANNINE, à Fister.

Ah ! Fister, c’est terrible les gens qui ne s’abandonnent pas. On voudrait leur parler sentiment, tendrement. Et l’on est si mal reçu qu’on n’ose plus. Alors on voudrait leur donner une preuve éclatante de l’amitié qu’on a pour eux. On voudrait les vaincre, et qu’ils vous ouvrent les bras d’eux-mêmes, et qu’ils s’abandonnent enfin. Alors, comme on s’en paierait de les embrasser. Tenez, regardez-la, quand elle...

Elle se lève et va à Lucie, au piano.

Tiens, c’est joli, ce que tu joues là.

LUCIE.

Tu sais qu’il est onze heures bientôt, Jeannine, et si tu dois t’habiller...

JEANNINE, avec empressement

Oui, oui, Lucie... Ton fiancé va bientôt venir, n’est-ce pas ?

LUCIE, distraitement.

Oh ! oui, il va venir.

JEANNINE.

Je suis bien contente de faire sa connaissance.

À Fister, pendant que Lucie range des fleurs.

Vous ne mangez pas, Fister ?

FISTER.

Oh ! moi, avec un peu de thé...

JEANNINE.

C’est curieux, je ne sais jamais quoi lui dire. Avec elle, la conversation s’éteint tout de suite.

Haut.

Alors, tu es contente, ma petite Lucie ?

LUCIE.

Mais oui, mais oui...

JEANNINE, à Fister.

Voilà comment elle me parle... Vous ne buvez pas, Fister ?

Elle prend la théière.

FISTER, vivement, l’écartant.

Pas de thé, pas de thé...

JEANNINE.

Elle me considère comme une enfant. Je n’y mets pas de vanité et j’accepte très volontiers qu’elle me parle comme à une enfant, si elle me parlait avec plus de tendresse.

À Lucie.

Alors, tu vas me présenter ? Je crois que je l’aimerai beaucoup, tu sais. Il a l’air très gentil sur sa photographie. Est-ce que tu as vu ma robe que l’on m’a apportée pour ce soir ?

LUCIE.

Oui, oui. Très jolie.

JEANNINE.

Tu ne trouves pas que, sur le côté, c’est un peu trop plat ?

LUCIE.

Peut-être un peu.

JEANNINE, à Fister.

Ah ! lui parler ainsi, lui dire n’importe quoi, des choses qui m’intéressent le moins, comme c’est douloureux ! Savez-vous l’heure qu’il est ?

FISTER.

Onze heures.

LUCIE, descendant, à Fister.

Eh bien, ça va mieux, monsieur Fister ?

FISTER.

En ce moment je suis préoccupé...

LUCIE.

Oui, de votre déjeuner.

FISTER.

Oui. Non, non. Je dois partir tout à l’heure en automobile. Ma voiture ne va pas très vite...

JEANNINE.

Vous pourrez prendre celle du fiancé de Lucie, qui doit arriver en automobile.

À Fister.

Elle a l’air impatientée. C’est peut-être parce qu’il n’est pas là.

Coup de sonnette.

LUCIE, vivement.

On a sonné à la grille.

JEANNINE.

Ce n’est pas encore ton fiancé. On aurait entendu l’automobile...

Lucie va au fond et fait un signe de tête.

FISTER.

C’est lui ?

LUCIE.

Non, c’est le docteur...

FISTER.

Quel docteur...

LUCIE.

C’est un docteur qui habite le pays. C’est un docteur de Paris, très distingué. J’ai fait sa connaissance cet hiver chez ma tante. Je l’ai rencontré ici.

Gênée.

Je lui avais demandé une ordonnance pour la migraine... Il n’avait pas la formule sur lui... Alors, il a eu la complaisance de me l’apporter.

FÉLIX.

Le docteur Barillier.

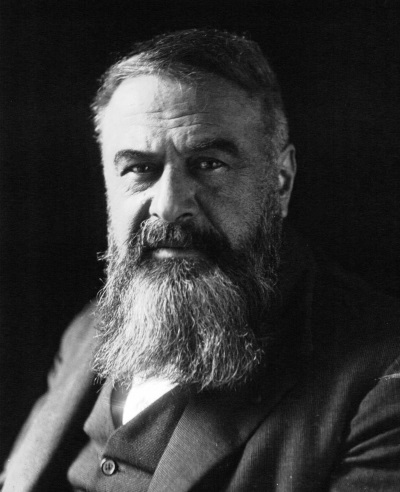

Entre le docteur. C’est un homme de trente-cinq à quarante ans, avec une grande barbe.

Scène IX

JEANNINE, FISTER, LUCIE, BARILLIER

LUCIE.

Bonjour, docteur.

BARILLIER, à Lucie.

Mademoiselle...

À Jeannine.

Mademoiselle.

À Fister.

Monsieur. Je n’ai pas l’avantage d’être connu de vous. J’ai connu mademoiselle votre fille à Paris.

FISTER.

Ma fille ?

BARILLIER, continuant.

Je suis heureux de faire votre connaissance.

LUCIE.

Ce n’est pas mon père.

BARILLIER.

Oh ! Mettons que je n’ai rien dit...

FISTER.

Et que vous n’êtes pas heureux de faire ma connaissance ?

BARILLIER.

Si fait !... si fait !...

LUCIE, les présentant.

Le docteur Barillier, médecin des hôpitaux... M. Fister...

JEANNINE, entre ses dents.

Dirigeable...

FISTER.

Allons, allons... Excusez-moi.

À Lucie.

Mais je suis un peu pressé...

Au docteur.

Comme je dois partir dans une demi-heure.

JEANNINE.

Moi, je vais m’habiller. M. Rimbert ne va pas tarder à arriver.

À Fister.

Et comme on doit nous présenter.

Ils sortent ensemble. Lucie et Barillier restent un instant en silence.

Scène X

LUCIE, BARILLIER

BARILLIER.

Je sais bien, j’ai eu l’air d’un imbécile.

LUCIE.

Mais non.

BARILLIER.

Mais si. Mais je ne sais plus ce que je fais en ce moment. Heureusement que je n’ai pas de malades à soigner ici. Je ne sais pas ce qui arriverait. Je suis fou à l’idée que l’on vous fiance aujourd’hui. Mais ce n’est pas possible, dites, ce n’est pas possible.

LUCIE, après un temps, énergiquement.

Écoutez, ça ne se fera pas...

BARILLIER.

Non, il ne faut pas que ça se fasse... Nous nous aimons...

LUCIE.

Mais oui.

BARILLIER.

Nous nous sommes promis l’un à l’autre.

LUCIE.

Mais oui.

BARILLIER.

Je ne puis concevoir que vous ayez laissé aller les choses si loin... n’auriez-vous pu dire à ce jeune homme...

LUCIE.

Non, mon ami... vous savez comme je suis, je ne parle pas facilement...

BARILLIER, souriant.

Mais...

LUCIE.

Oh !... Avec vous, ce n’est pas la même chose, mais avec les autres, je ne peux pas être aimable... pourquoi ? C’est peut-être parce que je me suis sentie un peu isolée étant toute petite ?... avec mon père, avec ma petite sœur, je m’efforce d’être gentille, mais ma voix sonne mal. Quand je leur parle, je déteste le son de ma voix... c’est curieux, plus on est gentil avec moi, plus on me fait des avances, plus il m’est difficile d’être aimable... mais vous, la première fois que je vous ai vu, vous m’avez fait l’effet d’un gros ours, vous étiez encore plus embarrassé que moi... ça m’a mise en confiance... Est-ce bizarre ? M. Rimbert, celui que l’on veut me faire épouser, c’est un très bon garçon, et très fin, vous savez, et plein de mérites... eh bien, dans les quelques entretiens que nous avons eus ensemble je n’ai jamais pu être aussi aimable avec lui que je l’aurais voulu...

BARILLIER.

Mais, dites donc, je ne vous demande pas ça.

LUCIE.

Soyez tranquille, si j’ai souhaité d’être plus liée, plus familiarisée avec lui, c’est pour pouvoir lui dire que je ne voulais pas l’épouser.

BARILLIER.

Et vous allez vous fiancer ce soir... Et il va venir s’installer ici... mais si vous n’avez pu lui parler à lui... vous auriez pu... à votre père...

LUCIE.

Y pensez-vous ! Mais vous ne pouvez imaginer dans quels termes je suis avec mon père, il ne m’a jamais rien dit de sévère, nous n’avons jamais eu de différends pour quoi que ce soit, mais je ne peux pas lui parler, ça me glace ! J’ai peur de sa colère que je n’ai jamais vue. Qu’arriverait-il si maintenant, au point où en sont les choses, je lui disais que je ne veux pas me marier ?

BARILLIER.

Voulez-vous que je lui parle ? Je vous l’ai déjà proposé.

LUCIE.

Sans enthousiasme.

BARILLIER.

Sans enthousiasme, mais fermement. Je n’ai pas beaucoup d’audace, je le sais. Je suis un homme d’étude. Je n’ai pas eu affaire avec les hommes. Vous savez que je ne fais pas de clientèle à cause de ça. Je soigne bien un malade à l’hôpital, mais que voulez-vous, jamais je n’oserais me présenter dans des familles et parler pendant un quart d’heure avec autorité, demander aux gens, si leurs enfants ne se surmènent pas, si leur maison de campagne n’est pas trop humide, s’ils se couchent tôt, s’ils se lèvent de bonne heure, si leur filtre filtre bien, et ne pas retenir un mot de tout ce qu’on me répond... Je craindrais le ridicule à avouer ces timidités à d’autres qu’à vous. Mais j’ai confiance en vous, vous savez pourquoi ?

LUCIE.

Je sais pourquoi. Mais vous pouvez me le répéter.

BARILLIER.

Parce que je vous aime. Voilà une chose que je n’ai pas peur d’affirmer. J’en suis bien sûr, plus sûr que de toute ma médecine... Si je parlais à votre père, je ne pourrais que lui répéter tout le temps : « J’aime votre fille, j’aime votre fille... » Et, si je lui parlais de ma situation, ça deviendrait piteux. Je n’ai que de petites rentes, de quoi vivre bien modestement à nous deux. Si je vaux quelque chose, c’est par mes travaux scientifiques, pour lesquels mes maîtres et mes camarades m’ont donné des marques... des marques d’estime.

LUCIE.

D’admiration...

BARILLIER.

Non, non, pas de mots comme ça.

LUCIE.

Ce sont pourtant les mots justes, et ce sont ceux-là qu’il faudrait dire à mon père. Autrement, on ne produira sur lui aucun effet.

BARILLIER.

Il vaut mieux que je ne lui parle pas... Mais comment empêcherons-nous...

Lehugon apparaît à la porte.

Scène XI

LUCIE, BARILLIER, LEHUGON

LEHUGON.

Lucie, je crois que l’automobile de M. Rimbert vient d’arriver. J’ai entendu du bruit dans le jardin.

LUCIE.

Oui, mon père... Le docteur Barillier.

À Barillier.

C’est mon père.

BARILLIER.

J’avais peur de me tromper encore une fois, j’avais peur de me tromper...

LUCIE.

Le docteur Barillier, que j’ai rencontré chez ma tante, et qui a l’amabilité de m’apporter une ordonnance pour la migraine.

LEHUGON.

Vous habitez Paris, docteur ?

BARILLIER.

Oui, monsieur.

LEHUGON.

Et dans quel quartier ?

BARILLIER.

Boulevard Saint-Germain.

LEHUGON.

Oh !

BARILLIER.

Oh ! tout au bout...

LEHUGON.

Ah !... votre clientèle est surtout sur la rive gauche ?

BARILLIER.

Oh ! j’ai très peu de clientèle.

LEHUGON.

Ah ! ça ne va pas comme vous voulez ?

BARILLIER.

Euh... euh...

LUCIE.

Le docteur ne dit pas qu’il ne fait pas de clientèle.

LEHUGON.

Vous faites de la médecine en amateur ?

BARILLIER.

Oui... oui...

LUCIE.

Le docteur ne dit pas qu’il s’occupe de travaux scientifiques.

LEHUGON.

Ah ! très bien, très bien !

LUCIE.

Le docteur est un de nos savants les plus distingués.

BARILLIER.

Oh ! oh !

LEHUGON.

Vraiment ? les plus distingués...

BARILLIER, esquisse d’abord un signe de protestation, mais sur un signe menaçant de Lucie.

Oui... oui...

LEHUGON, à part.

Il n’est pas modeste... Docteur, si vous habitez dans ce pays, vous nous ferez plaisir en venant nous dire bonjour de temps en temps. Ce n’est pas pour vous prendre des consultations pour rien. Vous dites vous-même que vous n’exercez pas.

BARILLIER.

Je suis toujours à votre disposition pour les conseils.

LEHUGON.

Oh ! les médecins savants me font un peu peur. Je crains toujours qu’ils ne viennent faire des expériences...

À Lucie.

Lucie, voici ton fiancé.

Entre Rimbert.

Scène XII

LUCIE, BARILLIER, LEHUGON, RIMBERT

RIMBERT, à Lucie.

Mademoiselle.

À Barillier.

Monsieur...

LEHUGON.

Le docteur... dont vous avez certainement entendu, parler... le docteur...

BARILLIER.

Barillier.

LEHUGON.

Le docteur Barillier.

RIMBERT.

En effet, je crois me souvenir.

LEHUGON.

Je vous laisse avec votre fiancée. Reste avec ton fiancé, Lucie. Je vais montrer le chemin au docteur.

Au docteur, en s’en allant.

Ils se fiancent ce soir ; on peut les laisser ensemble... Il doit être impatient, ce garçon-là, d’être seul avec elle ; ils sont charmants...

Chantonnant.

Fermons les yeux, fermons les yeux,

Ne gênons pas les amoureux...

Ils sortent tous deux.

Scène XIII

LUCIE, RIMBERT

RIMBERT.

Vous m’excuserez d’arriver si tard, mademoiselle.

LUCIE.

Mais vous n’êtes pas trop en retard...

RIMBERT.

Oh ! ce n’est pas gentil, ça : moi, je trouve que je suis en retard et vous, vous ne vous en apercevez pas.

LUCIE.

Je vous demande pardon, en effet, je ne savais pas l’heure.

RIMBERT.

Ne cherchez pas à vous excuser. Je ne doute pas de votre gentillesse, de votre complaisance, car vous êtes une personne très sage et pleine de bienveillance, seulement vous n’êtes pas impatiente de me voir.

LUCIE.

Mais, je vous assure...

RIMBERT.

Je n’ai pas le droit de vous le reprocher... Mais ça m’ennuie un peu tout de même ?... Écoutez, mademoiselle, je ne vous dirai pas que je vous aime. Je sais que vous n’aimez pas qu’on vous parle ainsi. Nous savons bien que nous avons été présentés par des amis communs, de la façon la plus banale, et que nos deux familles, après avoir juge que nos situations allaient bien ensemble, ont décidé de nous marier. Alors, il n’y a pas eu, dans notre cas, de rencontre miraculeuse et de coup de foudre. Seulement, au fur et à mesure que je m’approchais de vous, j’ai senti que vous me plaisiez de jour en jour davantage. Vous me charmez... Seulement, vous me faites un peu peur. Il me semble que vous ne vous humaniserez pas. Je commence à sentir – je ne dirai pas que je vous aime – mais que je tiens beaucoup à vous, que j’ai chaque jour plus de plaisir et d’impatience à l’idée que je vais vous voir. Voilà ce que j’ai, moi, pour vous. Seulement, ce que vous avez, vous, pour moi, ça n’est plus ça du tout.

LUCIE.

Mais si, je vous assure...

RIMBERT.

C’est de la déférence, c’est de la politesse... ce n’est pas... ce n’est pas de l’amitié.

LUCIE.

Ça viendra...

RIMBERT.

Ça viendra-t-il ? Vous n’en savez rien ; vous ne le croyez pas... Voyons, Lucie... mademoiselle Lucie, je n’y comprends rien... Je ne dis pas qu’il est impossible de ne pas m’aimer, je ne suis pas bête à ce point, mais je suis un être généreux, plein d’expansion... Eh bien, chez vous, absolument rien ne répond à ça. Mon élan vient se briser contre vous, comme contre un mur... J’ai dû vous sembler un peu froid tous ces temps-ci... c’était à cause de ça. Vous me figiez...

Silence.

Voilà que ça me reprend... Enfin... Je vais donner des instructions pour qu’on installe mes bagages.

LUCIE.

Écoutez !...

RIMBERT.

Dites...

LUCIE.

Vraiment, il faut que je vous parlé franchement... Il arrivera ce qui arrivera... Il y a longtemps que je remets pour vous le dire... Je n’ai pas osé à cause de mon père, pour les raisons que je vous dirai tout à l’heure... Mais en vous écoutant parler tout de suite, en vous voyant si ardent, si généreux, j’ai pensé que j’étais une honnête fille, et que je ne devais pas vous épouser en en aimant un autre...

RIMBERT, au bout d’un instant.

Voilà... voilà... C’est ce que je craignais...

LUCIE, doucement.

Je vous demande pardon...

RIMBERT.

Vous me parlez pour la première fois avec une voix gentille... et ce n’est pas ça qui va diminuer mes regrets.

LUCIE.

Alors, vous ne m’en voudrez pas ?... Vous m’en voudrez sans doute de vous avoir dit ça si tard... Écoutez... Vous êtes un peu mon ami maintenant, puisque je vous ai fait de la peine... je vais vous dire tout. Si je n’ai pas refusé de vous épouser, c’est que j’ai peur de mon père. Vous savez comme je suis avec lui et comme il est avec moi. Je ne peux pas lui parler... Alors, n’est-ce pas, j’ai laisse aller les choses... Je vous en demande pardon.

RIMBERT.

Taisez-vous... Est-ce que j’ai un pardon à vous donner ? C’est moi qui vous prie de ne pas m’en vouloir de la torture que je vous ai infligée sans le savoir. Pauvre petite... Mais j’aurais dû vous parler plus tôt... Alors, c’est vrai, vous aimez quelqu’un ?... Eh bien... ça me fait plaisir que vous aimez. Je regrette que, ce ne soit pas moi, mais j’aime mieux vous voir attendrie comme vous êtes maintenant, même pour un autre, que froide, rigide, comme vous l’avez été pour moi.

LUCIE.

Oh ! vrai... vous êtes gentil... Tenez... il faut que je vous embrasse.

RIMBERT.

C’est le premier, c’est le dernier... il est bon tout de même...

LUCIE.

Mais ce n’est pas tout. Maintenant que nous avons rompu, qu’est-ce que nous allons dire ?...

RIMBERT.

C’est bien simple... Je vais aller trouver votre père et je lui rendrai sa parole.

LUCIE.

Et que lui direz-vous ?

RIMBERT.

Je lui dirai la vérité : que vous ne m’aimez pas, que vous ne pouvez pas m’aimer... Ce n’est pas moi qui pourrai lui dire que vous en aimez un autre...

LUCIE.

Ni moi non plus... Je n’oserais jamais... D’autant plus qu’il ne voudra jamais entendre parler de... celui que j’aime... Monsieur Rimbert, ce n’est pas ça qu’il faut dire... Ce que je veux pour le moment, c’est gagner du temps. Or, si je dis que je ne veux pas vous épouser, sans donner la raison vraie, et qui est la seule valable, mon père ne consentira jamais, et en tout cas, il ne consentira pas tout de suite. Mes fiançailles sont annoncées, on intercédera auprès de moi, on me suppliera, et je n’aurai pas de bonne raison à donner... Non. Puisque vous êtes mon ami, il faut que vous me rendiez un grand service... Ce n’est pas moi qui peux vous quitter, il faut que ça soit vous ; il faut que vous partiez...

RIMBERT.

Sous quel prétexte ?

LUCIE.

Sous aucun... J’ai cessé de vous plaire.

RIMBERT.

Ah ! mais, c’est que c’est très grave ce que vous me demandez là... Mais je ne vois pas du tout comment c’est possible. Vous avez l’amabilité de me dire qu’il n’est pas vraisemblable qu’à moins d’en aimer un autre vous ne vouliez pas de moi. Mais c’est encore mille fois plus invraisemblable de penser que, moi, je vous quitte sans raison.

LUCIE.

Oui, mais vous, vous partez... et l’on ne sera pas autour de vous à vous ennuyer et à vous demander les raisons. Monsieur Rimbert, vous m’avez dit que vous étiez mon ami... je vous en prie, lâchez-moi...

RIMBERT.

Mais quand un homme se conduit ainsi vis-à-vis d’une jeune fille, c’est un affront...

LUCIE.

Oh ! je vous en prie... faites-moi cet affront...

RIMBERT.

Mais jamais je ne pourrai mentir et dire à votre père...

LUCIE.

Écrivez. Mentez par écrit. C’est tout de même plus facile. Vous allez écrire sous ma dictée une lettre de rupture... Oh ! que je suis contente... C’est la première fois que quelqu’un, à part le docteur, est vraiment gentil pour moi.

RIMBERT.

Le docteur ?

LUCIE.

Oui... Le monsieur que vous avez vu tout à l’heure.

RIMBERT.

Ah !... c’est ce monsieur ?

LUCIE.

Oh !... c’est un homme très bien. Vous ne le connaissez pas comme il est, mais c’est un homme très bien.

RIMBERT.

Oui, c’est votre avis, et vous le partagez ?... Mais où vais-je aller ? Tout ça change bien mes projets. Tout était organisé dans ma vie pour me marier... Et, d’un moment à l’autre...

LUCIE.

Allez retrouver des amis. Ils seront ravis de vous revoir. Ils croyaient vous avoir perdu... Quant à moi, savez-vous ce que je vais faire ? Je vais m’enfermer dans ma chambre et dans ma douleur... Je ne verrai personne, parce que je ne sais pas non plus très bien mentir et jouer la désolation quand il m’arrive d’être contente... et ce n’est pas souvent que je suis contente comme ça... C’est grâce à vous, monsieur Rimbert...

RIMBERT.

Parce que je vous lâche ?

LUCIE.

Vous trouvez que ce n’est pas flatteur ? Mais soyez tranquille : vous allez être pleuré comme jamais infidèle ne l’a été... Dépêchez-vous... Venez avec moi... Voilà des gens qui reviennent par là. Il ne faut pas qu’on nous aperçoive ensemble, et qu’on me voie cette figure heureuse... Venez, mon ami... Venez rompre avec moi...

RIMBERT.

Faut-il que je sois votre ami pour vous lâcher comme ça !...

Ils sortent à gauche. Lehugon rentre avec Félix l’instant d’après, par le fond.

Scène XIV

LEHUGON, FÉLIX, FISTER

LEHUGON.

Alors quoi, le jardinier s’est fait une entorse ?

FÉLIX.

Oui, monsieur, j’avais demandé un docteur ; celui du pays n’était pas chez lui. Alors on.est allé à Clagny chercher ce docteur qui était là tout à l’heure.

LEHUGON.

Je n’ai pas grande confiance en lui... On a pris l’automobile de M. Rimbert ?

FÉLIX.

Non, monsieur, on a pris celle de M. Fister.

LEHUGON.

Il va être furieux... Le voilà...

FISTER.

Il paraît qu’on a pris ma voiture ?

LEHUGON.

C’est pour chercher un docteur : le jardinier s’est blessé.

FISTER.

On aurait pu prendre celle de ton futur gendre... Je suis déjà en retard pour les courses...

LEHUGON.

Eh bien, mon futur gendre te prêtera la sienne qui va beaucoup plus vite, et tu n’auras pas besoin de partir si tôt. Tu pourrais même aller à la vente et revenir ici pour dîner.

FISTER.

Ce n’est pas possible... Je dois dîner avec deux personnes avec qui j’ai une affaire en train.

LEHUGON.

Je me disais : il doit y avoir du ballon là-dessous... qui est-ce, ces deux personnes ?

FISTER.

Tu les connais : Gardoban, le marchand de bronze, et Riquette, le fils du banquier.

LEHUGON.

Amène-les à dîner, ça te fera du bien.

FISTER.

Vrai ?

LEHUGON.

J’ai justement des vides, le notaire ne vient pas, et ma belle-sœur Clémentine m’a fait dire qu’elle était souffrante.

FISTER.

Alors, je peux les amener ?

LEHUGON.

Puisque je te le dis...

Jeannine entrant.

Scène XV

LEHUGON, FISTER, JEANNINE

JEANNINE.

Eh bien ? Qu’est-ce qui se passe ? Fister qui devait partir de bonne heure ?

LEHUGON.

On lui a enlevé sa voiture, mais il va prendre la voiture de Rimbert.

Coups de trompe.

Qu’est-ce que c’est que ça ?

JEANNINE, à la fenêtre.

C’est une auto qui s’en va...

FISTER, à la fenêtre.

C’est Rimbert qui s’en va dans ma voiture ?...

JEANNINE.

Mais il faut l’appeler...

LEHUGON.

Où va-t-il ?

FISTER.

Il faut l’appeler...

LEHUGON.

Il est déjà loin. Qu’est-ce que ça veut dire ?

FÉLIX, entrant avec une lettre sur un plateau.

De la part de M. Rimbert, pour M. Lehugon.

LEHUGON.

De la part de M. Rimbert ?

Pendant qu’il la parcourt.

FISTER.

Et l’autre qui me prend ma voiture... Il faut être vraiment sans gêne...

JEANNINE.

Oh ! ce pauvre Fister...

LEHUGON, après avoir lu la lettre.

Ah ! mes enfants...

JEANNINE et FISTER.

Qu’est-ce qu’il y a ?

LEHUGON, à Jeannine.

Lis.

JEANNINE, lisant d’une voix entrecoupée.

« Monsieur... Je viens d’avoir un entretien avec Mlle Lucie... Je lui ai fait mes excuses... J’ai agi avec une légèreté coupable... Je me croyais libre, je ne le suis pas. Je suis forcé de vous rendre votre parole... »

LEHUGON.

Eh bien, vrai ?... Voilà du nouveau...

Appelant.

Félix !...

Scène XVI

LEHUGON, FISTER, JEANNINE, FÉLIX

FÉLIX.

Monsieur ?

LEHUGON.

Où est mademoiselle Lucie ?

FÉLIX.

Elle est dans sa chambre, et s’est enfermée.

LEHUGON.

Cette pauvre Lucie !...

JEANNINE.

Elle est dans le désespoir... C’est terrible !...

LEHUGON.

Il faut immédiatement envoyer des dépêches et décommander tous nos gens... Tu vas écrire à ta tante.

JEANNINE, après réflexion.

Non, papa... Je vais y aller. Une lettre la bouleverserait... Je prendrai le train et je reviendrai demain...

LEHUGON.

Oui, c’est ça : vas-y et reviens vite. Je vais m’occuper de tout ça...

À Fister.

Après je verrai comment je dois prendre le procédé de ce M. Rimbert.

Il sort.

Scène XVII

FISTER, JEANNINE

JEANNINE, à une bonne.

Mon manteau de voyage, et mon chapeau gris...Fister...

FISTER.

Jeannine...

JEANNINE.

Où pensez-vous qu’il soit allé ?

FISTER.

Je ne sais pas.

JEANNINE.

Il dit qu’il n’est pas libre... Je ne suis pas une gosse... Je comprends très bien qu’il est allé rejoindre quelqu’un... Connaissez-vous cette quelqu’une ?

FISTER.

Mais...

JEANNINE.

Vous la connaissez... Où est-elle en ce moment ?

FISTER.

Je crois qu’elle est à Dieppe.

JEANNINE.

À Dieppe ?

FISTER.

Oui, à Dieppe.

JEANNINE.

Bon...

On entend une trompe d’auto.

FISTER.

C’est mon auto qui rentre.

Tirant sa montre.

Je suis désolé de vous laisser dans le désarroi, mais des affaires m’appellent à Deauville.

JEANNINE.

Non, Fister, vous n’allez pas à Deauville...

FISTER.

Comment ça ?

JEANNINE.

Vous venez à Dieppe avec moi.

FISTER.

À Dieppe ?

JEANNINE.

Cette pauvre Lucie est dans sa chambre qui pleure. Je cherchais une grande preuve d’amitié à lui donner, je vais lui ramener son fiancé...

FISTER.

Mais je ne peux pas aller à Dieppe.

JEANNINE.

N’oubliez pas que vous êtes dirigeable...

Entre Barillier suivi de Félix.

Ah ! vous voilà, docteur ?

Scène XVIII

FISTER, JEANNINE, BARILLIER, FÉLIX

BARILLIER.

On m’a fait demander pour une personne d’ici qui s’est donné une entorse.

JEANNINE.

C’est le jardinier !... Excusez-nous, docteur, nous partons...

FISTER.

La maison est en désarroi... quelque chose de grave : oui, on peut vous le dire : le mariage de Mlle Lucie est rompu...

Barillier tombe assis sur une chaise.

JEANNINE.

Qu’est-ce qu’il y a ? Voilà le docteur qui se trouve mal maintenant ?

BARILLIER.

Rien... Ça va mieux...

Très gaiement.

Ah !... le mariage est rompu...

Tristement.

Comme c’est triste...

Reprenant un ton joyeux.

Mais où est donc cette entorse ?

FÉLIX.

Le malade est par là. On ne sait pas si c’est une fracture.

BARILLIER, gaiement.

Ah !... très bien... très bien... Voyons-la cette entorse...

JEANNINE.

Quel drôle de docteur... Je n’aurais pas confiance.

À Fister.

Venez...

Ils sortent.

ACTE II

Au lever du rideau, Rita est en scène avec le petit Rouillon et un accompagnateur.

Scène première

RITA est en train de danser, MAUD DE MEULAN, THAÏS COUTURIER, CHEVALET avec le petit ROUILLON sont en scène

RITA danse depuis quelques instants, à Chevalet qui était resté depuis quelques instants sur le pas de la porte.

Entrez, Che... valet !

CHEVALET.

On peut ?

RITA.

Oui. À condition de vous asseoir et de vous tenir tranquille... Je répète... Le maire de Dieppe m’a demandé de danser jeudi, alors je répète un numéro nouveau : une danse-catalane, comme il n’y a pas grand monde dans cet hôtel, à cette heure-ci.

À Séraphin.

Séraphin !

SÉRAPHIN.

Voilà !

RITA.

Perds donc l’habitude de dire : voilà ! quand je t’appelle ! Tu n’es plus garçon de café.

SÉRAPHIN.

Comment faut-il dire ?

RITA.

Dis : Madame !... Tâche un peu qu’on ne nous dérange pas, et qu’il ne vienne pas de monde par ici.

SÉRAPHIN.

Sois tranquille !

RITA, levant les épaules, comme à elle-même.

On a toujours tort de prendre son cousin comme valet de chambre !

SÉRAPHIN, à un domestique qui passe dans le fond.

Si tu veux voir quelque chose d’intéressant... Elle va danser.

LE GARÇON.

Qui ça ?

SÉRAPHIN.

Ma cousine ; la belle Santarciéri.

Rita recommence à danser. Au bout de quelques instants, trois domestiques arrivent dans le fond.

THAÏS.

Eh bien, en voilà de la galerie !

RITA, dansant.

Oh ! oui. Il y a du gardénia !

Elle continue à danser. Entre un groom.

MAUD.

Et voilà le chef de cuisine !

THAÏS.

C’est un gala !

RITA.

C’est assez aujourd’hui !

Elle s’arrête. Les domestiques s’en vont.

CHEVALET, à Rita.

C’est vraiment bien commode, Rita, cette combinaison !

RITA.

Quelle combinaison ?

CHEVALET.

Eh bien, de venir vous installer ici, à l’hôtel, au lieu de louer une villa.

RITA.

Bien, c’est une idée de votre ami Georges Rimbert.

CHEVALET.

Qui va se marier ?

RITA.

Vous pouvez le dire, vous savez, j’en suis consolée maintenant... L’année dernière, quand nous sommes venus ici, ensemble, nous avons pris une villa extraordinaire... Il avait payé trois mois de loyer pour quinze jours. Il m’avait dit que ça coûterait moins cher de louer à l’hôtel de Paris, et de prendre la moitié d’un étage... C’est ce que j’ai fait cette année. J’ai amené une femme de chambre et une domestique à moi, et j’ai en plus à ma disposition tous les domestiques de l’hôtel.

CHEVALET.

Alors, depuis, Georges s’est fiancé, Albert a pris sa succession, et c’est lui qui profite de sa bonne idée... Sa succession n’était pas mauvaise.

RITA.

Oui, la succession n’était pas mauvaise, et l’on savait qu’elle serait bonne, parce que c’était la succession de Georges. Je suis sûre que, si je suis devenue l’amie d’Albert, c’est parce que j’avais été auparavant l’amie de Georges... Il a une si bonne réputation que son choix était une recommandation.

CHEVALET.

Vous n’avez pas besoin de ça, chère demoiselle...

RITA.

Je pense bien... Mais je ne jurerai pas tout de même qu’Albert ne s’est pas dit : « Du moment que c’est la bonne amie de Rimbert, qui est un garçon très bien, c’est évidemment une femme très bien... Rimbert l’a choisie à son goût, et il l’a encore améliorée... »

CHEVALET.

C’est parfaitement vrai !... Fait-on une petite partie ?

RITA.

Ces dames ne jouent pas.

MAUD.

Jouez, jouez ! Nous causons.

RITA.

Allons ! faisons une petite partie... D’ailleurs la table est préparée par là, comme par hasard...

Elles entrent à gauche, dans un salon dont la porte reste ouverte.

THAÏS.

Quelle heure est-il ?

CHEVALET.

Il est bientôt trois heures.

RITA.

Albert ne reviendra de Deauville qu’à sept heures... Nous pourrions jouer jusqu’à ce que nous sortions... hein ?...

CHEVALET.

Oui, en attendant, jouons. Arrivez donc, Rouillon !

RITA.

Il est enragé celui-là !

Ils vont dans le salon à gauche.

Scène II

THAÏS, MAUD

THAÏS.

Tout de même, je regrette un peu de n’être pas allée à Deauville.

MAUD.

Et moi, pas ! Cent cinquante kilomètres en auto, sans dompter le retour... On arrive là-bas en trop mauvais état.

THAÏS.

J’y serais plutôt allée par mer. Le petit Loiseau voulait m’emmener sur son bateau.

MAUD.

C’est encore pis. Moi, je ne veux plus aller sur mer. Je ne comprends le yachting que dans les ports. C’est ce que j’ai fait l’année dernière avec Sarbourg. Nous avons fait tous les ports, Trouville, Granville, Dieppe. Nous habitions à bord du yacht, seulement, quand le bateau allait d’un port à un autre, nous le laissions s’en aller sur mer avec l’équipage et nous prenions le train. Ce qui n’empêche pas Sarbourg d’adorer le yachting et de porter une casquette avec une ancre dorée. Seulement il est comme moi, il déteste aller sur l’eau...

THAÏS.

Qu’est-ce que c’est que ce paquet que tu as dans la main ?

MAUD.

C’est mon rôle dans la revue de l’Olympia. Est-ce que tu n’en as pas ?

THAÏS.

Si... Si... Mais je crois que je n’ai rien à dire... Toi, tu en as long ?

MAUD.

Dix lignes... Je l’ai demandé d’avance,-parce qu’il y a un couplet et que j’en ai bien pour un mois à le repasser avec ma maîtresse de chant, pour ne pas chanter faux. Mais ça ne fait rien. Je suis sûre que je chanterai faux le jour de la répétition générale. Du reste, le patron dit que ça vaut mieux, que tout le monde s’y attend, et que, si je ne chantais pas faux, il y aurait une grande déception dans la salle.

THAÏS.

Tu en as de la veine d’être si en vue. Moi, je voudrais bien être comme toi... mais je ne peux pas chanter, même faux. Je ne peux même pas parler... J’ouvrirais la bouche et rien ne sortirait... Alors je suis obligée de faire la pantomime... La maîtresse de ballet nous apprend des gestes et il faut les faire sans se tromper. C’est très difficile parce qu’on n’y comprend rien. Il faut absolument les apprendre par cœur. Il ne s’agit pas de regarder les autres, on serait en retard... Et puis tout le monde se regarderait et personne ne ferait rien.

MAUD.

Qu’est-ce que tu veux ? Maintenant, il faut être au théâtre. On serait si tranquille sans ça !... Mais on ne serait pas considéré... Et dire qu’il y a des gens qui font ça si facilement... Regarde Rita... elle chante et elle danse sans se donner de la peine.

THAÏS.

Elle, c’est une vraie artiste. D’ailleurs, je crois qu’elle n’aime que ça... Quand Rimbert l’a quittée pour se fiancer, ça s’est fait sans grande douleur. Elle a eu tout de suite un autre ami, parce qu’elle déteste la solitude...

MAUD.

Et puis il lui faut toujours avec elle quelqu’un à qui elle plaise, pour se dire : « Je suis bien... ce soir, je suis séduisante. Je peux aller de l’avant. Le public me fera du succès... » Elle m’a expliqué ça. Elle se rend bien compte de tout. C’est une femme intelligente !

THAÏS.

Ah ! que je voudrais être intelligente !

MAUD.

Laisse donc ! Tu n’as pas besoin de ça...

THAÏS.

Ce n’est pas parce que j’en ai besoin. C’est parce que ça doit être agréable. On comprend les journaux, les conversations...

Elles se lèvent et se rapprochent du salon où sont les joueurs.

MAUD, aux joueurs.

Eh bien ! Vous avez déjà fini ?

RITA, se levant.

Oh ! oui ! Moi, j’ai mal à la tête ; je quitte la partie.

ROUILLON.

Oh ! naturellement ! Elle gagne ce qu’elle veut ! Elle aime mieux quitter la partie !...

RITA.

Je n’aime pas ce jeu à trois... Même quand j’y gagne... Et puis, j’ai à travailler. Sans ça, je serais allée à Deauville, avec Albert. J’ai eu tort de ne pas y aller. On ne doit pas vivre comme un ours... Quand on sort, on voit du monde, et puis, les gens vous voient... Aux courses, on rencontre des auteurs, ça leur donne l’idée de travailler pour nous. Si on reste chez soi, la chance ne vient pas vous trouver. Il faut sortir un peu pour la rencontrer...

THAÏS, à Maud.

Moi, j’adore entendre causer cette femme-là !

MAUD.

Tu n’as pas l’air en train. Est-ce à cause du mariage de Rimbert ? Tu peux nous le dire, puisque Albert n’est pas là !

RITA, vient à elles.

Oh ! ce n’est pas Albert qui me gênerait si j’avais envie de le dire. Non. Je ne suis pas triste de ça... Je crois que c’est une bonne chose pour Georges de se marier. Et j’en suis contente. Je suis peinée de ne pas le voir, mais je suis contente de le savoir heureux. Moi, je vais de mon côté. J’ai assez de distractions comme ça... Séraphin !

Scène III

THAÏS, MAUD, RITA, SÉRAPHIN

RITA, le regarde.

On a toujours tort de prendre son cousin comme valet de chambre. J’ai voulu faire une bonne action... Enfin !...

Coup de trompe d’automobile.

MAUD.

Tiens, voilà une auto que je connais.

THAÏS.

Il a une façon de prendre les virages, celui-là !...

SÉRAPHIN, entrant.

Rita !...

Se reprenant.

Non, je te demande pardon... Madame !...

RITA.

Qu’est-ce qu’il y a ?...

SÉRAPHIN.

C’est ton ancien bon ami...

Se reprenant.

C’est l’ancien bon ami de madame.

RITA.

Rimbert ?

SÉRAPHIN.

Oui, Rimbert.

RITA.

Monsieur Rimbert ?

SÉRAPHIN.

Monsieur Rimbert, si tu veux.

RITA.

Pourquoi revient-il ?

MAUD.

Pourquoi revient-il ?

SÉRAPHIN.

Pourquoi revient-il ?

RITA, à Séraphin.

Enfin, toi, je ne te demande tien. Va-t’en.

SÉRAPHIN, à Rimbert.

Entrez ! Entrez ! Vous intriguez bien les gens, allez !

RIMBERT.

Il est gentil !

RITA.

Par exemple !

Scène IV

THAÏS, MAUD, RITA, SÉRAPHIN, RIMBERT

RIMBERT, entrant.

Oui, c’est moi... Vous ne m’attendiez pas. Bonjour, ma petite Rita... Ça me fait plaisir de te revoir. Bonjour, Maud.

S’inclinant devant Thaïs qu’il ne connaît pas.

RITA, la présentant.

Mademoiselle Thaïs Couturier, de l’Olympia...

THAÏS.

Engagée pour trois ans... Ah ! oui, je vous dis ça, parce qu’il y a beaucoup de personnes qui ne sont engagées que pour une pièce ou pour une revue. Ah ! moi, je suis engagée pour trois ans.

RIMBERT.

Je vous félicite, mademoiselle Thaïs Couturier.

MAUD, à Thaïs.

Laissons-les seuls...

RIMBERT, à Rita.

Voilà...

MAUD.

Il a l’air préoccupé. Il veut peut-être parler à Rita... Les hommes sont sur la terrasse en train de fumer. Allons près d’eux, sans en avoir l’air...

Elles s’éloignent.

Scène V

RITA, RIMBERT

RITA.

Qu’est-ce que cela veut dire ?

RIMBERT.

Eh bien, voilà : il y a du nouveau, je ne me marie plus.

RITA.

Pas possible !

RIMBERT.

Je te raconterai ça tout au long... Enfin, la version officielle est que j’ai rompu parce que j’avais des attaches.

RITA.

Avec moi ?

RIMBERT.

Je n’ai pas spécifié. On pensera que c’est avec toi, ma pauvre Rita ! Tu ne t’attendais guère à avoir encore des attaches avec moi ? Je t’expliquerai tout cela. Je viens te voir comme ma seule amie...

RITA.

Tu es embêté ?

RIMBERT.

Je ne sais pas... Pas embêté précisément. Je suis plutôt un peu... je ne sais pas ! Je suis comme un monsieur qui est parti avec ses malles à la gare, qui a fait ses adieux à tout le monde, et qui revient après avoir manqué le train... Il tombe au milieu de gens qui étaient déjà habitués à son départ.

RITA.

Mais, mon vieux, tu te trompes ! Je suis très contente de te revoir.

RIMBERT.

Oui, je sais bien, seulement je ne serais pas revenu, tu en prenais bien ton parti... Et puis, n’est-ce pas, la maison est changée : je suis remplacé...

RITA, embarrassée.

Mais non, tu n’es pas remplacé...

RIMBERT.

Mettons que je ne suis pas remplacé, et disons qu’il y a quelqu’un à ma place !...

Vivement.

Enfin, tu comprends, Rita, que je ne suis pas venu te parler de ça ; ce qui est fait est fait. Nous avons rompu.

RITA, un peu gênée.

Oui, comme il n’y a plus entre nous – disons les choses franchement – de grand amour, nous ne voudrions pas, simplement parce que ça nous arrange mieux, débarquer tranquillement ce garçon qui est un très bon garçon ?

RIMBERT.

Ça va de soi ! Tu n’imagines pas que je suis venu te demander une chose pareille ?

RITA.

Non, comme tu dis, il n’y a plus de grand amour entre nous, mais je ne crois pas me tromper en disant qu’il reste quelque chose de pas ordinaire comme amitié. Oui, tu peux y compter !

RIMBERT.

J’ai confiance en toi, comme tu as confiance en moi. Au fond, Rita, tu es ma vraie famille. Je t’ai toujours considérée comme une parente.

RITA.

Oui. Et toi, tu as toujours été un garçon de famille.

RIMBERT.

Oui, de famille sans famille. Je n’ai plus que des frères et sœurs et je les vois bien peu.

RITA.

Et ça te manquait... La famille te manquait ! Je me rappelle bien que, les soirs où j’allais au concert, tu avais fini par ne plus m’accompagner. Tu restais chez nous, en pantoufles, en attendant paisiblement que ta vraie famille ait fini de danser, à l’Olympia !...

RIMBERT, songeur.

Oui... C’est ce qui fait qu’aujourd’hui je me sens désorbité. J’ai quitté mon passé et voilà que mon avenir me laisse en plan ! Je suis comme un locataire expulsé qui n’a pas de gîte ! Me voici au milieu de la vie, assis sur nia petite valise.

RITA.

Ah ! qu’il est bête ! voyons ! Tu vas venir parmi nous, nous te recueillons.

RIMBERT.

Non. Je ne m’amuserais pas ici...

Sur un geste de Rita.

Oh ! s’il n’y avait que toi, ma chère Rita ! Mais l’idée de me retrouver avec ces petites demoiselles et avec ces messieurs qui les accompagnent ! Non, je te dis, j’aime mieux autre chose...

RITA.

Mais quelle autre chose ?

RIMBERT.

Je ne sais pas où aller.

RITA.

Enfin quoi ? Tu ne vas pas entrer au couvent ? Écoute, sérieusement : nous allons te distraire.

RIMBERT.

Je ne sais pas comment vous y arriverez !

RITA.

Viens faire la cour à Maud où a la petite Couturier.

RIMBERT.

Sous aucun prétexte !

RITA.

Viens leur parler un peu... Oh ! et puis, je veux bien te distraire, mais il faut y mettre de la bonne volonté.

RIMBERT, faisant un pas.

Allons !

RITA.

Viens ! Et d’ailleurs n’oublie pas que je suis ta famille, et qu’on doit obéir à ses parents.

Ils sortent Fister et Jeannine entrent.

Scène VI

FISTER, tenant un grand carton de modiste, JEANNINE, porte un chapeau extraordinaire sur la tête

JEANNINE.

Attendez ! Attendez !

FISTER.

Eh bien, vous voilà à Dieppe. Qu’est-ce que vous voulez faire maintenant à cet hôtel ? Est-ce que vous croyez que votre père serait content s’il savait que vous n’êtes pas chez votre tante ? Et puis, qu’est-ce que ce chapeau que vous m’avez fait acheter trois cents francs ?

JEANNINE.

Je vous les rendrai ces trois cents francs.

FISTER.

Je ne vous demande pas ça pour ça.

JEANNINE.

Mais vous seriez rudement attrapé si je ne vous les rendais pas. Maintenant, Fister, nous allons nous installer à cet hôtel.

FISTER.

Mais combien de temps allez-vous rester ici ?

JEANNINE.

Le temps qu’il faudra.

À une bonne qui entre.

Ah ! voilà la personne pour la chambre. La chambre que vous me donnez est par ici ?

LA BONNE.

Oui, par là, madame.

JEANNINE, à Fister.

Madame ! Elle m’appelle madame !... C’est le chapeau !

LA BONNE.

Vous serez tranquilles ici, monsieur, madame. Tout l’autre côté de l’hôtel est occupé par la même personne, Mlle Rita Santarcieri.

Elle entre à droite.

JEANNINE.

Fister ! Vous avez entendu ! Rita Santarcieri. C’est bien le nom que vous m’avez dit ! C’est la personne en question ?

Fister fait un signe de tête affirmatif.

Vous allez me présenter ?

FISTER.

Vous êtes folle ! Jamais je ne vous présenterai-à cette personne-là. Sous aucun prétexte.

JEANNINE.

Vous direz que je veux faire du théâtre ? Vous savez que je prends des leçons de diction avec Silvain.

FISTER.

Ça n’a aucun rapport avec l’Olympia !... Rita est à l’Olympia, elle danse des danses portugaises... Silvain ne vous a pas appris à danser des danses portugaises ?

JEANNINE.

Fister, vous aller me présenter.

FISTER.

Jamais ! Vous entendez, jamais ! Votre père ne me pardonnerait pas. Et il aurait raison.

JEANNINE.

Bien. Alors ne me présentez pas.

À elle-même, chantant.

Je me présenterai moi-même.

FISTER.

Et puis, faites-moi le plaisir de rentrer.par là. Il y a du monde.

Jeannine rentre par la droite.

Je vous rejoins.

Au moment où il fait entrer Jeannine par la droite, Rita, Maud et Thaïs entrent par la gauche.

Scène VII

MAUD, RITA, FISTER, THAÏS, puis BOUILLON et CHEVALET

MAUD, à Fister.

Eh bien, Fister, vous ne vous épatez plus !

FISTER.

Bonjour, bonjour !

THAÏS, à Rita.

Eh bien ! Eh bien ! Si tu avais vu la gentille femme qu’il a amenée en automobile.

MAUD.

Par exemple elle a un chapeau de très mauvais goût. C’est un chapeau qui était en montre chez Sidonie. Fister le lui a payé tout à l’heure, j’en suis sûre.

À Fister qui rentre.

Voilà Fister.

RIMBERT.

Bonjour.

RITA.

Fister est en bonne fortune, mon cher. Il paraît qu’il a une petite femme très jolie. Vous allez nous l’amener, Fister ?

FISTER.

Avez-vous bientôt fini ? C’est une jeune fille très comme il faut, qui m’a été confiée par sa famille.

RITA, riant.

Ah ! ce n’est pas mal ! Fister, miss anglaise. On confie des jeunes filles à Fister. Vous vous l’êtes confiée tout seul, vieille Fister.

FISTER.

Je vous prie de vous taire ! Ce n’est pas du tout ce que vous croyez.

RITA.

Oh ! c’est admirable ! Il est jaloux ! Eh bien, je ne croyais pas cela de vous. Je croyais que vous ne pensiez plus à ces choses-là, mon vieux camarade !

FISTER.

Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne peux pas m’épuiser en dénégations. Croyez-moi, ou ne me croyez pas... Ça m’est égal.

RITA, se tournant vers Maud.

C’est vrai, je croyais qu’il s’occupait de ses affaires.

FISTER, à Rimbert.

Dites donc, Rimbert, présentez-moi donc à M. Chevalet.

RIMBERT, à Chevalet.

Cher ami, mon ami Fister veut faire votre connaissance.

Fister et Chevalet s’éloignent et sortent sur la terrasse. À Rouillon.

Chevalet va faire sa petite promenade en ballon comme les camarades.

ROUILLON.

Il n’y a pas de danger. Chevalet n’a pas de fonds à placer. Il chercherait plutôt, en fait de placement, à placer des fonds d’autrui chez lui... Vous avez vu la petite femme qui est avec Fister ?

RIMBERT.

Non.

ROUILLON.

La voilà.

Jeannine apparaît à droite.

Scène VIII

LES MÊMES, JEANNINE

JEANNINE, après avoir regardé à droite et à gauche, s’approche de Rita.

Madame Santarcieri ?

MAUD, à Rita.

C’est elle ! C’est la petite amie de Fister.

RITA.

Rita Santarcieri, c’est moi.

JEANNINE, s’approchant.

Madame, M. Fister devait me présenter à vous. Comme je ne le vois pas ici, j’en profite pour me présenter moi-même... J’ai désiré faire votre connaissance, parce que je voudrais entrer au théâtre.

RITA.

Venez donc, mademoiselle.

À Maud.

Elle est très gentille.

À Jeannine.

Vous avez déjà fait du concert ?

JEANNINE, embarrassée.

Du concert ?... Je ne sais pas, madame.

RITA.

Vous ne le savez pas ?...

JEANNINE.

C’est-à-dire, madame, que j’ai pris deux ans de leçons avec M. Silvain.

RITA.

Avec M. Silvain, de la Comédie-Française ?... Alors ça doit être plutôt du théâtre... Mais je vous vois aussi très bien au concert... vous êtes très gracieuse ! Avez-vous un peu de voix ?

JEANNINE.

Pour chanter ?

RITA, l’imitant.

Pour chanter ?... Elle est tout à fait gentille... Si vous avez un peu de voix, gentille comme vous l’êtes, et qu’on puisse vous apprendre à jongler, avec des poignards par exemple, je crois qu’on pourrait faire avec vous, en trouvant le costume, un numéro pas ordinaire... Nous parlerons de ça plus tard très sérieusement... Je suis en tout cas ravie de faire votre connaissance... Je compte bien que, Fister et vous ; vous allez dîner avec nous...

JEANNINE.

Ma foi, madame, je veux bien.

RITA, présentant.

Mlle Maud de Meulan, de l’Olympia... Mlle Thaïs Couturier, également de l’Olympia...

THAÏS, entre ses dents.

Engagée pour trois ans, elle ne le dit jamais...

RITA.

M. Rouillon...

À Rimbert qui feuillette des journaux dans le fond, le dos tourné.

Rimbert !

JEANNINE, à elle-même.

Rimbert !

RITA.

M. Rimbert... Mademoiselle... votre nom ?

JEANNINE, hésitant.

Mademoiselle...

RITA.

Vous n’avez pas encore de nom ?... Je vous en trouverai un...

JEANNINE, avec empressement.

Oui, c’est ça, mademoiselle. Je vous remercie.

RITA.

En attendant, Mme la petite amie de Fister...

Rimbert s’incline et s’éloigne. Jeannine ne le quitte pas des yeux.

MAUD, à Jeannine.

C’est un chapeau qui vient de Dieppe, n’est-ce pas ?

JEANNINE.

Oui, comment le savez-vous ?

THAÏS, après une hésitation.

Il est en montre depuis trois mois chez la modiste de la Grand’Rue.

JEANNINE.

Vous le trouvez bien ?

TOUTES.

Oui, oui !

JEANNINE.

Vous ne le trouvez pas bien ?

THAÏS.

Pas comme il faut.

RITA.

Je ne vous conseille pas de porter des chapeaux comme ça. Ce n’est pas votre genre. J’aimerais bien mieux vous voir porter des petits chapeaux gentils très simples. Vous direz à Fister qu’il en achète ici, il y en a de très bien... Mais comment l’avez-vous connu, Fister ?

JEANNINE.

C’est un ami de ma famille.

RITA.

Ah ! voyez-vous ça !... Et c’est lui qui vous a fait quitter votre famille.

JEANNINE.

Oui, c’est lui.

MAUD.

Il est extraordinaire, ce Fister. On ne s’en douterait pas. Il n’a l’air de rien. On le dirait toujours occupé à mille affaires. Je croyais qu’il ne pensait plus... Est-ce que vous l’aimez bien ?

JEANNINE.

Qui ça ?

MAUD.

Fister.

JEANNINE, sans ardeur.

Oui... Je ne le déteste pas...

MAUD.

Elle a du sentiment !

RITA.

Vous savez qu’il n’a aucune fortune.

JEANNINE.

Oh ! oui, je le sais.

RITA.

Qui est-ce qui a pu vous décider à partir avec lui ? Vous pensez qu’il a de l’influence dans les théâtres ?

JEANNINE.

Oui, c’est ça !

MAUD, riant.

Oh ! il n’a pas l’air content que nous ayons fait connaissance avec sa petite amie.

FISTER, sévèrement.

Jeannine, je vous en prie, restez dans votre chambre.

RITA.

Oh ! mais c’est que Fister n’est pas mal dans son rôle de jaloux.

Elles rient toutes.

C’est qu’il est jaloux comme un tigre !

JEANNINE, s’approchant de Fister.

Qu’est-ce qu’il y a ?

FISTER, à demi-voix.

Il y a que nous allons quitter l’hôtel tout de suite.

JEANNINE, de même.

Il y a que je ne quitterai pas l’hôtel avant de savoir ce que je veux savoir, Je n’ai pas encore parlé au monsieur en question. Je veux m’arranger pour être à côté de lui à dîner.

FISTER.

Comment, à dîner ?

JEANNINE.

Oui, nous dînons chez madame.

FISTER.

Ah ! non ! c’est trop fort... Je ne veux pas de ça...

JEANNINE.

Excusez-moi d’avoir accepté pour nous ; mais, si ça vous ennuie...

FISTER.

Je vous crois que ça m’ennuie !...

JEANNINE.

Alors, je dînerai sans vous chez cette dame.

FISTER.

Jeannine !

JEANNINE.

Oh ! assez ! Elles sont drôles, vous savez ! Elles m’ont demandé si je vous aimais et si je croyais que vous étiez riche ! Elles sont toutes étonnées parce que je leur ai dit que vous n’aviez pas le sou...

FISTER.

Qu’est-ce que vous allez leur raconter là ?

JEANNINE.

Vous savez que ce n’était pas la peine de m’acheter ce chapeau. Elles l’ont trouvé de très mauvais goût.

FISTER.

On pourrait peut-être le rendre. C’est un chapeau de trois cents francs...

JEANNINE.

Non, non, je le garde... il m’amuse beaucoup. Ce qu’il me faudrait, par exemple, c’est des bijoux. On trouve des bijoux à Dieppe ?

FISTER.

Non, non, on n’en trouve pas.

JEANNINE.

Mais si, j’en ai vu de très beaux en passant.

FISTER.

Oui, mais ils sont très chers. Ce n’est pas pour vous refuser, mais je suis parti avec une somme assez faible.

RITA, s’approchant.

C’est bientôt fini cette petite scène de jalousie ?

JEANNINE.

C’est fini.

Elle quitte Fister et s’en va avec Rita.

FISTER.

J’aime mieux ne pas penser à ce qui arrivera.

RIMBERT, s’approchant.

Eh bien, mais je ne vous connaissais pas tous ces succès... Vous en avez une chance !...

FISTER.

Parlons-en !

RIMBERT.

Qu’est-ce que c’est que cette petite femme-là ?... Elle est très gentille...

FISTER.

C’est une jeune fille qui veut faire du théâtre. C’est une jeune fille très convenable...

RIMBERT.

Allez ! Allez !

FISTER.

C’est comme je vous le dis.

JEANNINE, s’approchant.

Qu’est-ce qu’il vous raconte, Fister ?

RIMBERT.

Il dit des choses très bien de vous. Il dit que vous êtes une jeune fille très convenable.

JEANNINE.

Mais ce n’est pas vrai.

FISTER, à Jeannine, à demi-voix.

Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites.

JEANNINE.

Si, je m’en rends compte. Je ne suis pas venue ici pour passer pour une personne très convenable. Ce n’est pas du tout dans nos plans... Allez-vous-en, Fister, vous allez faire des gaffes !

Fister remonte ; elle s’approche de Rimbert.

RIMBERT.

Ça vous amuse tant que ça ?

JEANNINE.

Quoi ?

RIMBERT.

De ne plus être une jeune fille convenable ?... C’est vraiment un bel exploit que vous avez fait là !

JEANNINE.

Pourquoi ?

RIMBERT, brusquement.

Vous êtes une jeune fille de bonne famille, n’est-ce pas ?

JEANNINE.

À quoi voyez-vous ça ?

RIMBERT.

Je vois ça...

JEANNINE.

Ça ne s’en va donc pas ?

RIMBERT.

Non, ça s’en va difficilement. On a beaucoup de peine à oublier les bonnes manières.

JEANNINE.

Mais pourquoi est-ce que je m’affligerais d’avoir quitté ma famille ? Est-ce que vous croyez que je serais plus heureuse dans ma famille qu’ici ? Qu’est-ce qui me serait arrivé si j’étais restée dans ma famille ?

RIMBERT.

Vous vous seriez mariée.

JEANNINE.

Oui. Ou bien j’aurais été fiancée à un jeune homme qui m’aurait plu, et, quand j’aurais commencé à l’aimer, il serait parti en me laissant avec mes rêves de bonheur.

RIMBERT.

D’abord, ce sont des choses qui n’arrivent pas tous les jours. Les gens qui se conduisent ainsi sont tout de même un peu mufles.

JEANNINE, un peu suffoquée, le regardant bien en face.

Vous trouvez ?

RIMBERT.

Oh ! oui.

JEANNINE.

C’est un peu mon avis.

RIMBERT.

Puis vraiment, je ne sais pas s’il s’en trouve tant que ça.

JEANNINE.

Mais, moi, je sais qu’il s’en trouve.

RIMBERT.

Vous avez une bien mauvaise opinion des hommes, vous êtes tout de même un petit peu gosse pour ça. Moi, je ne crois pas que les hommes soient si mufles que ça, vous savez... D’ailleurs, ils sont parfaitement capables de s’attacher aux femmes.

Il la regarde.

Vous auriez fait la conquête d’un jeune homme, pourquoi voulez- vous qu’il vous quitte ? Vous êtes gentille...

JEANNINE.

Vous me faites la cour ?

RIMBERT.

Oh ! mais non, je ne vous fais pas la cour... Qu’est-ce que ça signifie ?... En voilà des idées !... Quelle petite coquette vous faites !... Et vous croyez que je suis dans un état d’esprit à faire la cour aux femmes ?

JEANNINE.

Vous êtes triste en ce moment ?

RIMBERT.