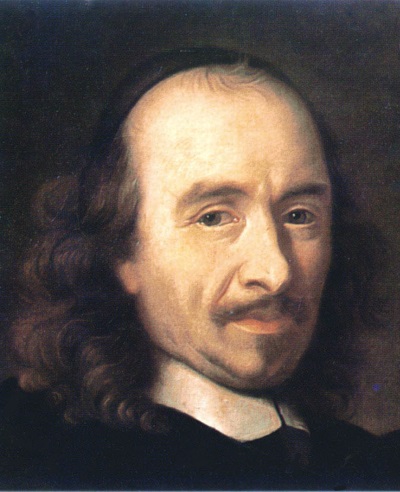

Psyché (MOLIÈRE - Pierre CORNEILLE - Philippe QUINAULT)

Tragédie-Ballet en cinq actes.

Représentée pour le Roi dans la grande salle des machines du Palais des Tuileries en janvier et durant tout le carnaval de l’année 1671 par la Troupe du Roi et donnée en public sur le Théâtre de la Salle du Palais-Royal le 24 juillet 1671.

Personnages

JUPITER

VÉNUS

L’AMOUR

ÆGIALE, Grâce

PHAÈNE, Grâce

PSYCHÉ

LE ROI, père de Psyché

AGLAURE, sœur de Psyché

CIDIPPE, sœur de Psyché

CLÉOMÈNE, prince amant de Psyché

AGÉNOR, prince amant de Psyché

LE ZÉPHYRE

LYCAS

LE DIEU D’UN FLEUVE

PROLOGUE

La scène représente, sur le devant, un lieu champêtre, et dans l’enfoncement, un rocher percé à jour, à travers duquel on voit la mer en éloignement.

Flore paraît au milieu du théâtre, accompagnée de Vertumne, dieu des arbres et des fruits, et de Palémon, dieu des eaux. Chacun de ces dieux conduit une troupe de divinités : l’un mène à sa suite des dryades et des sylvains, et l’autre des dieux des fleuves et des naïades. Flore chante ce récit pour inviter Vénus à descendre en terre :

Ce n’est plus le temps de la guerre ;

Le plus puissant des rois

Interrompt ses exploits,

Pour donner la paix à la terre.

Descendez, mère des Amours,

Venez nous donner de beaux jours.

Vertumne et Palémon, avec les divinités qui les accompagnent, joignent leurs voix à celle de Flore, et chantent ces paroles :

CHŒUR DES DIVINITÉS de la terre et des eaux, composé de Flore, nymphes, Palémon, Vertumne, sylvains, faunes, dryades et naïades.

Nous goûtons une paix profonde ;

Les plus doux jeux sont ici-bas.

On doit ce repos plein d’appas

Au plus grand roi du monde.

Descendez, mère des Amours,

Venez nous donner de beaux jours.

Il se fait ensuite une entrée de ballet, composée de deux dryades, quatre sylvains, deux fleuves, et deux naïades ; après laquelle Vertumne et Palémon chantent ce dialogue :

VERTUMNE.

Rendez-vous, beautés cruelles,

Soupirez à votre tour.

PALÉMON.

Voici la reine des belles,

Qui vient inspirer l’amour.

VERTUMNE.

Un bel objet toujours sévère

Ne se fait jamais bien aimer.

PALÉMON.

C’est la beauté qui commence de plaire ;

Mais la douceur achève de charmer.

TOUS DEUX, ensemble.

C’est la beauté qui commence de plaire ;

Mais la douceur achève de charmer.

VERTUMNE.

Souffrons tous qu’Amour nous blesse ;

Languissons, puisqu’il le faut.

PALÉMON.

Que sert un cœur sans tendresse ?

Est-il un plus grand défaut ?

VERTUMNE.

Un bel objet toujours sévère

Ne se fait jamais bien aimer.

PALÉMON.

C’est la beauté qui commence de plaire ;

Mais la douceur achève de charmer.

TOUS DEUX, ensemble.

C’est la beauté qui commence de plaire ;

Mais la douceur achève de charmer.

FLORE répond au dialogue de Vertumne et de Palémon par ce menuet ; et les autres divinités y mêlent leurs danses.

Est-on sage,

Dans le bel âge,

Est-on sage

De n’aimer pas ?

Que sans cesse

L’on se presse

De goûter les plaisirs ici-bas.

La sagesse

De la jeunesse,

C’est de savoir jouir de ses appas.

L’Amour charme

Ceux qu’il désarme ;

L’Amour charme,

Cédons-lui tous.

Notre peine

Serait vaine

De vouloir résister à ses coups ;

Quelque chaîne

Qu’un amant prenne,

La liberté n’a rien qui soit si doux.

Vénus descend du ciel dans une grande machine, avec l’Amour son fils, et deux petites Grâces, nommées Ægiale et Phaène ; et les divinités de la terre et des eaux recommencent de joindre toutes leurs voix, et continuent par leurs danses de lui témoigner la joie qu’elles ressentent à son abord.

CHŒUR de toutes les divinités de la terre et des eaux.

Nous goûtons une paix profonde,

Les plus doux jeux sont ici-bas ;

On doit ce repos plein d’appas

Au plus grand roi du monde.

Descendez, mère des Amours,

Venez nous donner de beaux jours.

VÉNUS, dans sa machine.

Cessez, cessez pour moi tous vos chants d’allégresse ;

De si rares honneurs ne m’appartiennent pas ;

Et l’hommage qu’ici votre bonté m’adresse

Doit être réservé pour de plus doux appas.

C’est une trop vieille méthode

De me venir faire sa cour ;

Toutes les choses ont leur tour,

Et Vénus n’est plus à la mode.

Il est d’autres attraits naissants

Où l’on va porter ses encens.

Psyché, Psyché la belle, aujourd’hui tient ma place ;

Déjà tout l’univers s’empresse à l’adorer ;

Et c’est trop que, dans ma disgrâce,

Je trouve encor quelqu’un qui me daigne honorer.

On ne balance point entre nos deux mérites ;

À quitter mon parti tout s’est licencié,

Et du nombreux amas de Grâces favorites,

Dont je traînais partout les soins et l’amitié,

Il ne m’en est resté que deux des plus petites,

Qui m’accompagnent par pitié.

Souffrez que ces demeures sombres

Prêtent leur solitude aux troubles de mon cœur,

Et me laissez, parmi leurs ombres,

Cacher ma honte et ma douleur.

Flore et les autres déités se retirent, et Vénus, avec sa suite, sort de sa machine.

ÆGIALE.

Nous ne savons, déesse, comment faire,

Dans ce chagrin qu’on voit vous accabler.

Notre respect veut se taire,

Notre zèle veut parler.

VÉNUS.

Parlez, mais si vos soins aspirent à me plaire,

Laissez tous vos conseils pour une autre saison,

Et ne parlez de ma colère

Que pour dire que j’ai raison.

C’était là, c’était là la plus sensible offense

Que ma divinité pût jamais recevoir ;

Mais j’en aurai la vengeance,

Si les Dieux ont du pouvoir.

PHAÈNE.

Vous avez plus que nous de clartés, de sagesse,

Pour juger ce qui peut être digne de vous ;

Mais, pour moi, j’aurais cru qu’une grande déesse

Devrait moins se mettre en courroux.

VÉNUS.

Et c’est là la raison de ce courroux extrême.

Plus mon rang a d’éclat, plus l’affront est sanglant ;

Et, si je n’étais pas dans ce degré suprême,

Le dépit de mon cœur serait moins violent.

Moi, la fille du dieu qui lance le tonnerre,

Mère du dieu qui fait aimer ;

Moi, les plus doux souhaits du ciel et de la terre,

Et qui ne suis venue au jour que pour charmer ;

Moi qui, par tout ce qui respire,

Ai vu de tant de vœux encenser mes autels,

Et qui de la beauté, par des droits immortels,

Ai tenu de tout temps le souverain empire ;

Moi, dont les yeux ont mis deux grandes déités

Au point de me céder le prix de la plus belle,

Je me vois ma victoire et mes droits disputés

Par une chétive mortelle !

Le ridicule excès d’un fol entêtement

Va jusqu’à m’opposer une petite fille !

Sur ses traits et les miens j’essuierai constamment

Un téméraire jugement,

Et du haut des cieux où je brille,

J’entendrai prononcer aux mortels prévenus :

Elle est plus belle que Vénus.

ÆGIALE.

Voilà comme l’on fait ; c’est le style des hommes :

Ils sont impertinents dans leurs comparaisons.

PHAÈNE.

Ils ne sauraient louer, dans le siècle où nous sommes,

Qu’ils n’outragent les plus grands noms.

VÉNUS.

Ah ! que de ces trois mots la rigueur insolente

Venge bien Junon et Pallas,

Et console leurs cœurs de la gloire éclatante

Que la fameuse pomme acquit à mes appas !

Je les vois s’applaudir de mon inquiétude,

Affecter à toute heure un ris malicieux,

Et, d’un fixe regard, chercher avec étude

Ma confusion dans mes yeux.

Leur triomphante joie, au fort d’un tel outrage,

Semble me venir dire, insultant mon courroux :

Vante, vante, Vénus, les traits de ton visage !

Au jugement d’un seul tu l’emportas sur nous ;

Mais, par le jugement de tous,

Une simple mortelle a sur toi l’avantage.

Ah ! ce coup-là m’achève, il me perce le cœur ;

Je n’en puis plus souffrir les rigueurs sans égales,

Et c’est trop de surcroît à ma vive douleur

Que le plaisir de mes rivales.

Mon fils, si j’eus jamais sur toi quelque crédit,

Et si jamais je te fus chère,

Si tu portes un cœur à sentir le dépit

Qui trouble le cœur d’une mère

Qui si tendrement te chérit,

Emploie, emploie ici l’effort de ta puissance

À soutenir mes intérêts ;

Et fais à Psyché, par tes traits,

Sentir les traits de ma vengeance.

Pour rendre son cœur malheureux,

Prends celui de tes traits le plus propre à me plaire,

Le plus empoisonné de ceux

Que tu lances dans ta colère.

Du plus bas, du plus vil, du plus affreux mortel,

Fais que jusqu’à la rage elle soit enflammée,

Et qu’elle ait à souffrir le supplice cruel

D’aimer, et n’être point aimée.

L’AMOUR.

Dans le monde on n’entend que plaintes de l’Amour ;

On m’impute partout mille fautes commises,

Et vous ne croiriez point le mal et les sottises

Que l’on dit de moi chaque jour.

Si pour servir votre colère...

VÉNUS.

Va, ne résiste point aux souhaits de ta mère ;

N’applique tes raisonnements

Qu’à chercher les plus prompts moments

De faire un sacrifice à ma gloire outragée.

Pars, pour toute réponse à mes empressements,

Et ne me revois point que je ne sois vengée.

L’amour s’envole, et Vénus se retire avec les Grâces.

ACTE I

La scène est changée en une grande ville, où l’on découvre, des deux côtés, des palais et des maisons de différents ordres d’architecture.

Scène première

AGLAURE, CIDIPPE

AGLAURE.

Il est des maux, ma sœur, que le silence aigrit :

Laissons, laissons parler mon chagrin et le vôtre,

Et de nos cours l’un à l’autre

Exhalons le cuisant dépit.

Nous nous voyons sœurs d’infortune ;

Et la vôtre et la mienne ont un si grand rapport

Que nous pouvons mêler toutes les deux en une,

Et, dans notre juste transport,

Murmurer, à plainte commune,

Des cruautés de notre sort.

Quelle fatalité secrète,

Ma sœur, soumet tout l’univers

Aux attraits de notre cadette,

Et, de tant de princes divers

Qu’en ces lieux la fortune jette,

N’en présente aucun à nos fers ?

Quoi ! voir de toutes parts, pour lui rendre les armes,

Les cœurs se précipiter,

Et passer devant nos charmes

Sans s’y vouloir arrêter !

Quel sort ont nos yeux en partage ?

Et qu’est-ce qu’ils ont fait aux dieux,

De ne jouir d’aucun hommage

Parmi tous ces tributs de soupirs glorieux,

Dont le superbe avantage

Fait triompher d’autres yeux ?

Est-il pour nous, ma sœur, de plus rude disgrâce

Que de voir tous les cœurs mépriser nos appas,

Et l’heureuse Psyché jouir avec audace

D’une foule d’amants attachés à ses pas ?

CIDIPPE.

Ah ! ma sœur, c’est une aventure

À faire perdre la raison ;

Et tous les maux de la nature

Ne sont rien en comparaison.

AGLAURE.

Pour moi, j’en suis souvent jusqu’à verser des larmes.

Tout plaisir, tout repos, par là m’est arraché ;

Contre un pareil malheur ma constance est sans armes.

Toujours à ce chagrin mon esprit attaché

Me tient devant les yeux la honte de nos charmes,

Et le triomphe de Psyché.

La nuit, il m’en repasse une idée éternelle,

Qui sur toute chose prévaut.

Rien ne me peut chasser cette image cruelle ;

Et, dès qu’un doux sommeil me vient délivrer d’elle,

Dans mon esprit aussitôt

Quelque songe la rappelle,

Qui me réveille en sursaut.

CIDIPPE.

Ma sœur, voilà mon martyre :

Dans vos discours je me voi ;

Et vous venez là de dire

Tout ce qui se passe en moi.

AGLAURE.

Mais encor, raisonnons un peu sur cette affaire.

Quels charmes si puissants en elle sont épars ?

Et par où, dites-moi, du grand secret de plaire

L’honneur est-il acquis à ses moindres regards ?

Que voit-on dans sa personne,

Pour inspirer tant d’ardeurs ?

Quel droit de beauté lui donne

L’empire de tous les cœurs ?

Elle a quelques attraits, quelque éclat de jeunesse :

On en tombe d’accord ; je n’en disconviens pas ;

Mais lui cède-t-on fort pour quelque peu d’aînesse,

Et se voit-on sans appas ?

Est-on d’une figure à faire qu’on se raille ?

N’a-t-on point quelques traits et quelques agréments,

Quelque teint, quelques yeux, quelque air et quelque taille,

À pouvoir dans nos fers jeter quelques amants ?

Ma sœur, faites-moi la grâce

De me parler franchement :

Suis-je faite d’un air, à votre jugement,

Que mon mérite au sien doive céder la place ?

Et, dans quelque ajustement,

Trouvez-vous qu’elle m’efface ?

CIDIPPE.

Qui ? vous, ma sœur ? nullement.

Hier, à la chasse, près d’elle,

Je vous regardai longtemps ;

Et, sans vous donner d’encens,

Vous me parûtes plus belle.

Mais moi, dites, ma sœur, sans me vouloir flatter,

Sont-ce des visions que je me mets en tête,

Quand je me crois taillée à pouvoir mériter

La gloire de quelque conquête ?

AGLAURE.

Vous, ma sœur, vous avez, sans nul déguisement,

Tout ce qui peut causer une amoureuse flamme.

Vos moindres actions brillent d’un agrément

Dont je me sens toucher l’âme ;

Et je serais votre amant

Si j’étais autre que femme.

CIDIPPE.

D’où vient donc qu’on la voit l’emporter sur nous deux ?

Qu’à ses premiers regards les cours rendent les armes ?

Et que d’aucun tribut de soupirs et de vœux

On ne fait honneur à nos charmes ?

AGLAURE.

Toutes les dames, d’une voix,

Trouvent ses attraits peu de chose ;

Et du nombre d’amants qu’elle tient sous ses lois,

Ma sœur, j’ai découvert la cause.

CIDIPPE.

Pour moi, je la devine ; et l’on doit présumer

Qu’il faut que là-dessous soit caché du mystère.

Ce secret de tout enflammer

N’est point de la nature un effet ordinaire ;

L’art de la Thessalie entre dans cette affaire ;

Et quelque main a su, sans doute, lui former

Un charme pour se faire aimer.

AGLAURE.

Sur un plus fort appui ma croyance se fonde ;

Et le charme qu’elle a pour attirer les cœurs,

C’est un air en tout temps désarmé de rigueurs,

Des regards caressants que la bouche seconde,

Un souris chargé de douceurs,

Qui tend les bras à tout le monde,

Et ne vous promet que faveurs.

Notre gloire n’est plus aujourd’hui conservée ;

Et l’on n’est plus au temps de ces nobles fiertés

Qui, par un digne essai d’illustres cruautés,

Voulaient voir d’un amant la constance éprouvée.

De tout ce noble orgueil, qui nous seyait si bien,

On est bien descendu dans le siècle où nous sommes ;

Et l’on en est réduite à n’espérer plus rien,

À moins que l’on se jette à la tête des hommes.

CIDIPPE.

Oui, voilà le secret de l’affaire ; et je voi

Que vous le prenez mieux que moi.

C’est pour nous attacher à trop de bienséance

Qu’aucun amant, ma sœur, à nous ne veut venir ;

Et nous voulons trop soutenir

L’honneur de notre sexe et de notre naissance.

Les hommes maintenant aiment ce qui leur rit ;

L’espoir, plus que l’amour, est ce qui les attire :

Et c’est par là que Psyché nous ravit

Tous les amants qu’on voit sous son empire.

Suivons, suivons l’exemple, ajustons-nous au temps ;

Abaissons-nous, ma sœur, à faire des avances ;

Et ne ménageons plus de tristes bienséances,

Qui nous ôtent les fruits du plus beau de nos ans.

AGLAURE.

J’approuve la pensée, et nous avons matière

D’en faire l’épreuve première

Aux deux princes qui sont les derniers arrivés.

Ils sont charmants, ma sœur ; et leur personne entière

Me... Les avez-vous observés ?

CIDIPPE.

Ah ! ma sœur, ils sont faits tous deux d’une manière

Que mon âme... Ce sont deux princes achevés.

AGLAURE.

Je trouve qu’on pourrait rechercher leur tendresse

Sans se faire déshonneur.

CIDIPPE.

Je trouve que, sans honte, une belle princesse

Leur pourrait donner son cœur.

AGLAURE.

Les voici tous deux, et j’admire

Leur air et leur ajustement.

CIDIPPE.

Ils ne démentent nullement

Tout ce que nous venons de dire.

Scène II

CLÉOMÈNE, AGÉNOR, AGLAURE, CIDIPPE

AGLAURE.

D’où vient, princes, d’où vient que vous fuyez ainsi ?

Prenez-vous l’épouvante en nous voyant paraître ?

CLÉOMÈNE.

On nous faisait croire qu’ici

La princesse Psyché, madame, pourrait être.

AGLAURE.

Tous ces lieux n’ont-ils rien d’agréable pour vous,

Si vous ne les voyez ornés de sa présence ?

AGÉNOR.

Ces lieux peuvent avoir des charmes assez doux ;

Mais nous cherchons Psyché dans notre impatience.

CIDIPPE.

Quelque chose de bien pressant

Vous doit, à la chercher, pousser tous deux, sans doute.

CLÉOMÈNE.

Le motif est assez puissant,

Puisque notre fortune enfin en dépend toute.

AGLAURE.

Ce serait trop à nous, que de nous informer

Du secret que ces mots nous peuvent enfermer.

CLÉOMÈNE.

Nous ne prétendons point en faire de mystère :

Aussi bien, malgré nous, paraîtrait-il au jour ;

Et le secret ne dure guère,

Madame, quand c’est de l’amour.

CIDIPPE.

Sans aller plus avant, princes, cela veut dire

Que vous aimez Psyché tous deux ?

AGÉNOR.

Tous deux soumis à son empire,

Nous allons, de concert, lui découvrir nos feux.

AGLAURE.

C’est une nouveauté, sans doute, assez bizarre,

Que deux rivaux si bien unis.

CLÉOMÈNE.

Il est vrai que la chose est rare,

Mais non pas impossible à deux parfaits amis.

CIDIPPE.

Est-ce que dans ces lieux il n’est qu’elle de belle ?

Et n’y trouvez-vous point à séparer vos vœux ?

AGLAURE.

Parmi l’éclat du sang, vos yeux n’ont-ils vu qu’elle

À pouvoir mériter vos feux ?

CLÉOMÈNE.

Est-ce que l’on consulte au moment qu’on s’enflamme ?

Choisit-on qui l’on veut aimer ?

Et, pour donner toute son âme,

Regarde-t-on quel droit on a de nous charmer ?

AGÉNOR.

Sans qu’on ait le pouvoir d’élire,

On suit, dans une telle ardeur,

Quelque chose qui nous attire ;

Et, lorsque l’amour touche un cœur,

On n’a point de raisons à dire.

AGLAURE.

En vérité, je plains les fâcheux embarras

Où je vois que vos cœurs se mettent.

Vous aimez un objet dont les riants appas

Mêleront des chagrins à l’espoir qu’ils vous jettent ;

Et son cœur ne vous tiendra pas

Tout ce que ses yeux vous promettent.

CIDIPPE.

L’espoir qui vous appelle au rang de ses amants

Trouvera du mécompte aux douceurs qu’elle étale ;

Et c’est pour essuyer de très fâcheux moments,

Que les soudains retours de son âme inégale.

AGLAURE.

Un clair discernement de ce que vous valez

Nous fait plaindre le sort où cet amour vous guide ;

Et vous pouvez trouver tous deux, si vous voulez,

Avec autant d’attraits, une âme plus solide.

CIDIPPE.

Par un choix plus doux de moitié,

Vous pouvez de l’amour sauver votre amitié ;

Et l’on voit en vous deux un mérite si rare

Qu’un tendre avis veut bien prévenir, par pitié,

Ce que votre cœur se prépare.

CLÉOMÈNE.

Cet avis généreux fait, pour nous, éclater

Des bontés qui nous touchent l’âme ;

Mais le ciel nous réduit à ce malheur, madame,

De ne pouvoir en profiter.

AGÉNOR.

Votre illustre pitié veut en vain nous distraire

D’un amour dont tous deux nous redoutons l’effet ;

Ce que notre amitié, madame, n’a pas fait,

Il n’est rien qui le puisse faire.

CIDIPPE.

Il faut que le pouvoir de Psyché... La voici.

Scène III

PSYCHÉ, CIDIPPE, AGLAURE, CLÉOMÈNE, AGÉNOR

CIDIPPE.

Venez jouir, ma sœur, de ce qu’on vous apprête.

AGLAURE.

Préparez vos attraits à recevoir ici

Le triomphe nouveau d’une illustre conquête.

CIDIPPE.

Ces princes ont tous deux si bien senti vos coups

Qu’à vous le découvrir leur bouche se dispose.

PSYCHÉ.

Du sujet qui les tient si rêveurs parmi nous

Je ne me croyais pas la cause ;

Et j’aurais cru toute autre chose,

En les voyant parler à vous.

AGLAURE.

N’ayant ni beauté, ni naissance

À pouvoir mériter leur amour et leurs soins,

Ils nous favorisent au moins

De l’honneur de la confidence.

CLÉOMÈNE, à Psyché.

L’aveu qu’il nous faut faire à vos divins appas

Est sans doute, madame, un aveu téméraire ;

Mais tant de cours près du trépas

Sont, par de tels aveux, forcés à vous déplaire,

Que vous êtes réduite à ne les punir pas

Des foudres de votre colère.

Vous voyez en nous deux amis

Qu’un doux rapport d’humeurs sut joindre dès l’enfance ;

Et ces tendres liens se sont vus affermis

Par cent combats d’estime et de reconnaissance.

Du destin ennemi les assauts rigoureux,

Les mépris de la mort, et l’aspect des supplices,

Par d’illustres éclats de mutuels offices,

Ont de notre amitié signalé les beaux nœuds ;

Mais, à quelques essais qu’elle se soit trouvée,

Son grand triomphe est en ce jour ;

Et rien ne fait tant voir sa constance éprouvée

Que de se conserver au milieu de l’amour.

Oui, malgré tant d’appas, son illustre constance

Aux lois qu’elle nous fait a soumis tous nos vœux ;

Elle vient, d’une douce et pleine déférence,

Remettre à votre choix le succès de nos feux ;

Et, pour donner un poids à notre concurrence,

Qui des raisons d’État entraîne la balance

Sur le choix de l’un de nous deux,

Cette même amitié s’offre, sans répugnance,

D’unir nos deux États au sort du plus heureux.

AGÉNOR.

Oui, de ces deux États, madame,

Que sous votre heureux choix nous nous offrons d’unir,

Nous voulons faire à notre flamme

Un secours pour vous obtenir.

Ce que, pour ce bonheur, près du roi votre père

Nous nous sacrifions tous deux,

N’a rien de difficile à nos cours amoureux ;

Et c’est au plus heureux faire un don nécessaire

D’un pouvoir dont le malheureux,

Madame, n’aura plus affaire.

PSYCHÉ.

Le choix que vous m’offrez, princes, montre à mes yeux

De quoi remplir les vœux de l’âme la plus fière ;

Et vous me le parez tous deux d’une manière

Qu’on ne peut rien offrir qui soit plus précieux.

Vos feux, votre amitié, votre vertu suprême,

Tout me relève en vous l’offre de votre foi,

Et j’y vois un mérite à s’opposer lui-même

À ce que vous voulez de moi.

Ce n’est pas à mon cœur qu’il faut que je défère,

Pour entrer sous de tels liens ;

Ma main, pour se donner, attend l’ordre d’un père,

Et mes sœurs ont des droits qui vont devant les miens.

Mais, si l’on me rendait sur mes vœux absolue,

Vous y pourriez avoir trop de part à la fois ;

Et toute mon estime, entre vous suspendue,

Ne pourrait sur aucun laisser tomber mon choix.

À l’ardeur de votre poursuite

Je répondrais assez de mes vœux les plus doux ;

Mais c’est, parmi tant de mérite,

Trop que deux cœurs pour moi, trop peu qu’un cœur pour vous.

De mes plus doux souhaits j’aurais l’âme gênée

À l’effort de votre amitié ;

Et j’y vois l’un de vous prendre une destinée

À me faire trop de pitié.

Oui, princes, à tous ceux dont l’amour suit le vôtre

Je vous préférerais tous deux avec ardeur ;

Mais je n’aurais jamais le cœur

De pouvoir préférer l’un de vous deux à l’autre.

À celui que je choisirais

Ma tendresse ferait un trop grand sacrifice ;

Et je m’imputerais à barbare injustice

Le tort qu’à l’autre je ferais.

Oui, tous deux vous brillez de trop de grandeur d’âme

Pour en faire aucun malheureux ;

Et vous devez chercher dans l’amoureuse flamme

Le moyen d’être heureux tous deux.

Si votre cœur me considère

Assez pour me souffrir de disposer de vous,

J’ai deux sœurs capables de plaire,

Qui peuvent bien vous faire un destin assez doux ;

Et l’amitié me rend leur personne assez chère

Pour vous souhaiter leurs époux.

CLÉOMÈNE.

Un cœur dont l’amour est extrême

Peut-il bien consentir, hélas !

D’être donné par ce qu’il aime ?

Sur nos deux cœurs, madame, à vos divins appas

Nous donnons un pouvoir suprême :

Disposez-en pour le trépas ;

Mais pour un autre que vous-même,

Ayez cette bonté de n’en disposer pas.

AGÉNOR.

Aux princesses, madame, on ferait trop d’outrage,

Et c’est, pour leurs attraits, un indigne partage

Que les restes d’une autre ardeur.

Il faut d’un premier feu la pureté fidèle

Pour aspirer à cet honneur

Où votre bonté nous appelle ;

Et chacune mérite un cœur

Qui n’ait soupiré que pour elle.

AGLAURE.

Il me semble, sans nul courroux,

Qu’avant que de vous en défendre,

Princes, vous deviez bien attendre

Qu’on se fût expliqué sur vous.

Nous croyez-vous un cœur si facile et si tendre ?

Et, lorsqu’on parle ici de vous donner à nous,

Savez-vous si l’on veut vous prendre ?

CIDIPPE.

Je pense que l’on a d’assez hauts sentiments

Pour refuser un cœur qu’il faut qu’on sollicite,

Et qu’on ne veut devoir qu’à son propre mérite

La conquête de ses amants.

PSYCHÉ.

J’ai cru pour vous, mes sœurs, une gloire assez grande,

Si la possession d’un mérite si haut...

Scène IV

PSYCHÉ, AGLAURE, CIDIPPE, CLÉOMÈNE, AGÉNOR, LYCAS

LYCAS, à Psyché.

Ah, madame !

PSYCHÉ.

Qu’as-tu ?

LYCAS.

Le roi...

PSYCHÉ.

Quoi ?

LYCAS.

Vous demande.

PSYCHÉ.

De ce trouble si grand que faut-il que j’attende ?

LYCAS.

Vous ne le saurez que trop tôt.

PSYCHÉ.

Hélas ! que pour le roi tu me donnes à craindre !

LYCAS.

Ne craignez que pour vous ; c’est vous que l’on doit plaindre.

PSYCHÉ.

C’est pour louer le ciel, et me voir hors d’effroi,

De savoir que je n’aie à craindre que pour moi.

Mais apprends-moi, Lycas, le sujet qui te touche.

LYCAS.

Souffrez que j’obéisse à qui m’envoie ici,

Madame, et qu’on vous laisse apprendre de sa bouche

Ce qui peut m’affliger ainsi.

PSYCHÉ.

Allons savoir sur quoi l’on craint tant ma faiblesse.

Scène V

AGLAURE, CIDIPPE, LYCAS

AGLAURE.

Si ton ordre n’est pas jusqu’à nous étendu,

Dis-nous quel grand malheur nous couvre ta tristesse.

LYCAS.

Hélas ! ce grand malheur, dans la cour répandu,

Voyez-le vous-même, princesse,

Dans l’oracle qu’au roi les destins ont rendu.

Voici ses propres mots, que la douleur, madame,

A gravés au fond de mon âme :

« Que l’on ne pense nullement

À vouloir de Psyché conclure l’hyménée ;

Mais qu’au sommet d’un mont elle soit promptement

En pompe funèbre menée ;

Et que, de tous abandonnée,

Pour époux elle attende en ces lieux constamment

Un monstre dont on a la vue empoisonnée,

Un serpent qui répand son venin en tous lieux,

Et trouble dans sa rage et la terre et les cieux. »

Après un arrêt si sévère,

Je vous quitte, et vous laisse à juger entre vous

Si par de plus cruels et plus sensibles coups

Tous les dieux nous pouvaient expliquer leur colère.

Scène VI

AGLAURE, CIDIPPE

CIDIPPE.

Ma sœur, que sentez-vous à ce soudain malheur

Où nous voyons Psyché par les destins plongée ?

AGLAURE.

Mais vous, que sentez-vous, ma sœur ?

CIDIPPE.

À ne vous point mentir, je sens que, dans mon cœur,

Je n’en suis pas trop affligée.

AGLAURE.

Moi, je sens quelque chose au mien

Qui ressemble assez à la joie.

Allons, le Destin nous envoie

Un mal que nous pouvons regarder comme un bien.

PREMIER INTERMÈDE

La scène est changée en des rochers affreux, et fait voir en éloignement une grotte effroyable.

C’est dans ce désert que Psyché doit être exposée, pour obéir à l’oracle. Une troupe de personnes affligées y viennent déplorer sa disgrâce. Une partie de cette troupe désolée témoigne sa pitié par des plaintes touchantes et par des concerts lugubres ; et l’autre exprime sa désolation par une danse pleine de toutes les marques du plus violent désespoir.

PLAINTES EN ITALIEN chantées par une femme désolée, et deux hommes affligés

FEMME DÉSOLÉE.

Deh ! piangete al pianto mio,

Sassi duri, antiche selve ;

Lagrimate, fonti e belve,

D’un bel volto il fato rio.

PREMIER HOMME AFFLIGÉ.

Ahi dolore !

SECOND HOMME AFFLIGÉ.

Ahi martire !

PREMIER HOMME AFFLIGÉ.

Cruda morte !

SECOND HOMME AFFLIGÉ.

Empia sorte !

TOUS TROIS.

Che condanni a morir tanta beltà !

Cieli ! stelle ! ahi crudeltà !

SECOND HOMME AFFLIGÉ.

Com’ esser può fra voi, o numi eterni,

Chi voglia estinta una beltà innocente ?

Ahi ! che tanto rigor, cielo inclemente,

Vince di crudeltà gli stessi inferni.

PREMIER HOMME AFFLIGÉ.

Nume fiero !

SECOND HOMME AFFLIGÉ.

Dio severo !

LES DEUX HOMMES AFFLIGÉS.

Perchè tanto rigor

Contro innocente cor ?

Ahi ! sentenza inudita !

Dar morte a la beltà, ch’ altrui dà vita !

FEMME DÉSOLÉE.

Ahi ! ch’ indarno si tarda !

Non resiste a li dei mortale affeto,

Alto impero ne sforza,

Ove commanda il ciel, l’ uom cede a forza.

PREMIER HOMME AFFLIGÉ.

Ahi dolore !

SECOND HOMME AFFLIGÉ.

Ahi martire !

PREMIER HOMME AFFLIGÉ.

Cruda morte !

FEMME DÉSOLÉE et SECOND HOMME AFFLIGÉ.

Empia sorte !

TOUS TROIS.

Che condanni a morir tanta beltà !

Cieli ! stelle ! ahi crudeltà !

Ces plaintes sont entrecoupées et finies par une entrée de ballet de huit personnes affligées.

ACTE II

Scène première

LE ROI, PSYCHÉ, AGLAURE, CIDIPPE, LYCAS, SUITE

PSYCHÉ.

De vos larmes, seigneur, la source m’est bien chère ;

Mais c’est trop aux bontés que vous avez pour moi

Que de laisser régner les tendresses d’un père

Jusque dans les yeux d’un grand roi.

Ce qu’on vous voit ici donner à la nature,

Au rang que vous tenez, seigneur, fait trop d’injure,

Et j’en dois refuser les touchantes faveurs.

Laissez moins sur votre sagesse

Prendre d’empire à vos douleurs ;

Et cessez d’honorer mon destin par des pleurs

Qui dans le cœur d’un roi montrent de la faiblesse.

LE ROI.

Ah ! ma fille, à ces pleurs laisse mes yeux ouverts.

Mon deuil est raisonnable, encor qu’il soit extrême ;

Et lorsque pour toujours on perd ce que je perds,

La sagesse, crois-moi, peut pleurer elle-même.

En vain l’orgueil du diadème

Veut qu’on soit insensible à ces cruels revers ;

En vain de la raison les secours sont offerts

Pour vouloir d’un œil sec voir mourir ce qu’on aime :

L’effort en est barbare aux yeux de l’univers,

Et c’est brutalité plus que vertu suprême.

Je ne veux point, dans cette adversité,

Parer mon cœur d’insensibilité,

Et cacher l’ennui qui me touche.

Je renonce à la vanité

De cette dureté farouche

Que l’on appelle fermeté ;

Et de quelque façon qu’on nomme

Cette vive douleur dont je ressens les coups,

Je veux bien l’étaler, ma fille, aux yeux de tous,

Et dans le cœur d’un roi montrer le cœur d’un homme.

PSYCHÉ.

Je ne mérite pas cette grande douleur :

Opposez, opposez un peu de résistance

Aux droits qu’elle prend sur un cœur

Dont mille événements ont marqué la puissance.

Quoi ! faut-il que pour moi vous renonciez, seigneur,

À cette royale constance

Dont vous avez fait voir, dans les coups du malheur,

Une fameuse expérience ?

LE ROI.

La constance est facile en mille occasions.

Toutes les révolutions

Où nous peut exposer la fortune inhumaine,

La perte des grandeurs, les persécutions,

Le poison de l’envie et les traits de la haine,

N’ont rien que ne puissent sans peine

Braver les résolutions

D’une âme où la raison est un peu souveraine ;

Mais ce qui porte des rigueurs

À faire succomber les cœurs

Sous le poids des douleurs amères,

Ce sont, ce sont les rudes traits

De ces fatalités sévères

Qui nous enlèvent pour jamais

Les personnes qui nous sont chères.

La raison, contre de tels coups,

N’offre point d’armes secourables ;

Et voilà, des dieux en courroux,

Les foudres les plus redoutables

Qui se puissent lancer sur nous.

PSYCHÉ.

Seigneur, une douceur ici vous est offerte :

Votre hymen a reçu plus d’un présent des dieux ;

Et, par une faveur ouverte,

Ils ne vous ôtent rien, en m’ôtant à vos yeux,

Dont ils n’aient pris le soin de réparer la perte.

Il vous reste de quoi consoler vos douleurs ;

Et cette loi du ciel, que vous nommez cruelle,

Dans les deux princesses mes sœurs,

Laisse à l’amitié paternelle

Où placer toutes ses douceurs.

LE ROI.

Ah ! de mes maux soulagement frivole !

Rien, rien ne s’offre à moi qui de toi me console.

C’est sur mes déplaisirs que j’ai les yeux ouverts ;

Et, dans un destin si funeste,

Je regarde ce que je perds,

Et ne vois point ce qui me reste.

PSYCHÉ.

Vous savez mieux que moi qu’aux volontés des dieux,

Seigneur, il faut régler les nôtres ;

Et je ne puis vous dire, en ces tristes adieux,

Que ce que beaucoup mieux vous pouvez dire aux autres.

Ces dieux sont maîtres souverains

Des présents qu’ils daignent nous faire ;

Ils ne les laissent dans nos mains

Qu’autant de temps qu’il peut leur plaire.

Lorsqu’ils viennent les retirer,

On n’a nul droit de murmurer

Des grâces que leur main ne veut plus nous étendre.

Seigneur, je suis un don qu’ils ont fait à vos vœux ;

Et, quand par cet arrêt ils veulent me reprendre,

Ils ne vous ôtent rien que vous ne teniez d’eux ;

Et c’est sans murmurer que vous devez me rendre.

LE ROI.

Ah ! cherche un meilleur fondement

Aux consolations que ton cœur me présente ;

Et, de la fausseté de ce raisonnement,

Ne fais point un accablement

À cette douleur si cuisante,

Dont je souffre ici le tourment.

Crois-tu là me donner une raison puissante

Pour ne me plaindre point de cet arrêt des cieux ?

Et dans le procédé des dieux,

Dont tu veux que je me contente,

Une rigueur assassinante

Ne paraît-elle pas aux yeux ?

Vois l’état où ces dieux me forcent à te rendre,

Et l’autre où te reçut mon cœur infortuné :

Tu connaîtras par là qu’ils me viennent reprendre

Bien plus que ce qu’ils m’ont donné.

Je reçus d’eux en toi, ma fille,

Un présent que mon cœur ne leur demandait pas ;

J’y trouvais alors peu d’appas,

Et leur en vis, sans joie, accroître ma famille.

Mais mon cœur, ainsi que mes yeux,

S’est fait de ce présent une douce habitude :

J’ai mis quinze ans de soins, de veilles et d’étude

À me le rendre précieux ;

Je l’ai paré de l’aimable richesse

De mille brillantes vertus ;

En lui j’ai renfermé, par des soins assidus,

Tous les plus beaux trésors que fournit la sagesse ;

À lui j’ai de mon âme attaché la tendresse ;

J’en ai fait de ce cœur le charme et l’allégresse,

La consolation de mes sens abattus,

Le doux espoir de ma vieillesse.

Ils m’ôtent tout cela, ces dieux !

Et tu veux que je n’aie aucun sujet de plainte

Sur cet affreux arrêt dont je souffre l’atteinte !

Ah ! Leur pouvoir se joue avec trop de rigueur

Des tendresses de notre cœur.

Pour m’ôter leur présent, leur fallait-il attendre

Que j’en eusse fait tout mon bien ?

Ou plutôt, s’ils avaient dessein de le reprendre,

N’eût-il pas été mieux de ne me donner rien ?

PSYCHÉ.

Seigneur, redoutez la colère

De ces dieux contre qui vous osez éclater.

LE ROI.

Après ce coup que peuvent-ils me faire ?

Ils m’ont mis en état de ne rien redouter.

PSYCHÉ.

Ah ! seigneur, je tremble des crimes

Que je vous fais commettre, et je dois me haïr...

LE ROI.

Ah ! qu’ils souffrent du moins mes plaintes légitimes ;

Ce m’est assez d’effort que de leur obéir ;

Ce doit leur être assez que mon cœur t’abandonne

Au barbare respect qu’il faut qu’on ait pour eux,

Sans prétendre gêner la douleur que me donne

L’épouvantable arrêt d’un sort si rigoureux.

Mon juste désespoir ne saurait se contraindre ;

Je veux, je veux garder ma douleur à jamais ;

Je veux sentir toujours la perte que je fais ;

De la rigueur du ciel je veux toujours me plaindre ;

Je veux, jusqu’au trépas, incessamment pleurer

Ce que tout l’univers ne peut me réparer.

PSYCHÉ.

Ah ! de grâce, seigneur, épargnez ma faiblesse ;

J’ai besoin de constance en l’état où je suis.

Ne fortifiez point l’excès de mes ennuis

Des larmes de votre tendresse.

Seuls, ils sont assez forts, et c’est trop pour mon cœur

De mon destin et de votre douleur.

LE ROI.

Oui, je dois t’épargner mon deuil inconsolable.

Voici l’instant fatal de m’arracher de toi ;

Mais comment prononcer ce mot épouvantable ?

Il le faut toutefois ; le ciel m’en fait la loi :

Une rigueur inévitable

M’oblige à te laisser en ce funeste lieu.

Adieu ; je vais... Adieu.

Ce qui suit, jusqu’à la fin de la pièce, est de M. C...,[1] à la réserve de la première scène du troisième acte, qui est de la même main que ce qui a précédé.

Scène II

PSYCHÉ, AGLAURE, CIDIPPE

PSYCHÉ.

Suivez le roi, mes sœurs, vous essuierez ses larmes,

Vous adoucirez ses douleurs ;

Et vous l’accableriez d’alarmes,

Si vous vous exposiez encore à mes malheurs.

Conservez-lui ce qui lui reste :

Le serpent que j’attends peut vous être funeste,

Vous envelopper dans mon sort,

Et me porter en vous une seconde mort.

Le ciel m’a seule condamnée

À son haleine empoisonnée ;

Rien ne saurait me secourir,

Et je n’ai pas besoin d’exemple pour mourir.

AGLAURE.

Ne nous enviez pas ce cruel avantage,

De confondre nos pleurs avec vos déplaisirs,

De mêler nos soupirs à vos derniers soupirs :

D’une tendre amitié souffrez ce dernier gage.

PSYCHÉ.

C’est vous perdre inutilement.

CIDIPPE.

C’est en votre faveur espérer un miracle,

Ou vous accompagner jusques au monument.

PSYCHÉ.

Que peut-on se promettre après un tel oracle ?

AGLAURE.

Un oracle jamais n’est sans obscurité :

On l’entend d’autant moins que mieux on croit l’entendre ;

Et peut-être, après tout, n’en devez-vous attendre

Que gloire et que félicité.

Laissez-nous voir, ma sœur, par une digne issue

Cette frayeur mortelle heureusement déçue,

Ou mourir du moins avec vous,

Si le ciel à nos vœux ne se montre plus doux.

PSYCHÉ.

Ma sœur, écoutez mieux la voix de la nature,

Qui vous appelle auprès du roi.

Vous m’aimez trop, le devoir en murmure ;

Vous en savez l’indispensable loi.

Un père vous doit être encor plus cher que moi.

Rendez-vous toutes deux l’appui de sa vieillesse ;

Vous lui devez chacune un gendre et des neveux :

Mille rois, à l’envi, vous gardent leur tendresse ;

Mille rois, à l’envi, vous offriront leurs vœux.

L’oracle me veut seule ; et seule aussi je veux

Mourir, si je puis, sans faiblesse,

Ou ne vous avoir pas pour témoins toutes deux

De ce que, malgré moi, la nature m’en laisse.

AGLAURE.

Partager vos malheurs, c’est vous importuner.

CIDIPPE.

J’ose dire un peu plus, ma sœur, c’est vous déplaire.

PSYCHÉ.

Non ; mais enfin c’est me gêner,

Et peut-être du ciel redoubler la colère.

AGLAURE.

Vous le voulez, et nous partons.

Daigne ce même ciel, plus juste et moins sévère,

Vous envoyer le sort que nous vous souhaitons,

Et que notre amitié sincère,

En dépit de l’oracle et malgré vous, espère.

PSYCHÉ.

Adieu. C’est un espoir, ma sœur, et des souhaits

Qu’aucun des dieux ne remplira jamais.

Scène III

PSYCHÉ, seule

Enfin, seule et toute à moi-même,

Je puis envisager cet affreux changement

Qui du haut d’une gloire extrême,

Me précipite au monument.

Cette gloire était sans seconde ;

L’éclat s’en répandait jusqu’aux deux bouts du monde.

Tout ce qu’il a de rois semblaient faits pour m’aimer ;

Tous leurs sujets, me prenant pour déesse,

Commençaient à m’accoutumer

Aux encens qu’ils m’offraient sans cesse ;

Leurs soupirs me suivaient, sans qu’il m’en coutât rien ;

Mon âme restait libre en captivant tant d’âmes ;

Et j’étais, parmi tant de flammes,

Reine de tous les cœurs, et maîtresse du mien.

Ô ciel ! m’auriez-vous fait un crime

De cette insensibilité ?

Déployez-vous sur moi tant de sévérité,

Pour n’avoir à leurs vœux rendu que de l’estime ?

Si vous m’imposiez cette loi

Qu’il fallût faire un choix pour ne vous pas déplaire,

Puisque je ne pouvais le faire,

Que ne le faisiez-vous pour moi ?

Que ne m’inspiriez-vous ce qu’inspire à tant d’autres

Le mérite, l’amour, et... Mais que vois-je ici ?

Scène IV

CLÉOMÈNE, AGÉNOR, PSYCHÉ

CLÉOMÈNE.

Deux amis, deux rivaux, dont l’unique souci

Est d’exposer leurs jours pour conserver les vôtres.

PSYCHÉ.

Puis-je vous écouter, quand j’ai chassé deux sœurs ?

Princes, contre le ciel pensez-vous me défendre ?

Vous livrer au serpent qu’ici je dois attendre,

Ce n’est qu’un désespoir qui sied mal aux grands cœurs ;

Et mourir alors que je meurs,

C’est accabler une âme tendre

Qui n’a que trop de ses douleurs.

AGÉNOR.

Un serpent n’est pas invincible :

Cadmus, qui n’aimait rien, défit celui de Mars.

Nous aimons, et l’Amour sait rendre tout possible

Au cœur qui suit ses étendards,

À la main dont lui-même il conduit tous les dards.

PSYCHÉ.

Voulez-vous qu’il vous serve en faveur d’une ingrate

Que tous ses traits n’ont pu toucher ?

Qu’il dompte sa vengeance au moment qu’elle éclate,

Et vous aide à m’en arracher ?

Quand même vous m’auriez servie,

Quand vous m’auriez rendu la vie,

Quel fruit espérez-vous de qui ne peut aimer ?

CLÉOMÈNE.

Ce n’est point par l’espoir d’un si charmant salaire

Que nous nous sentons animer ;

Nous ne cherchons qu’à satisfaire

Aux devoirs d’un amour qui n’ose présumer

Que jamais, quoi qu’il puisse faire,

Il soit capable de vous plaire,

Et digne de vous enflammer.

Vivez, belle princesse, et vivez pour un autre :

Nous le verrons d’un œil jaloux,

Nous en mourrons, mais d’un trépas plus doux

Que s’il nous fallait voir le vôtre ;

Et si nous ne mourons en vous sauvant le jour,

Quelque amour qu’à nos yeux vous préfériez au nôtre,

Nous voulons bien mourir de douleur et d’amour.

PSYCHÉ.

Vivez, princes, vivez, et de ma destinée

Ne songez plus à rompre ou partager la loi :

Je crois vous l’avoir dit, le ciel ne veut que moi :

Le ciel m’a seule condamnée.

Je pense ouïr déjà les mortels sifflements

De son ministre qui s’approche :

Ma frayeur me le peint, me l’offre à tous moments :

Et, maîtresse qu’elle est de tous mes sentiments,

Elle me le figure au haut de cette roche.

J’en tombe de faiblesse, et mon cœur abattu

Ne soutient plus qu’à peine un reste de vertu.

Adieu, princes, fuyez, qu’il ne vous empoisonne.

AGÉNOR.

Rien ne s’offre à nos yeux encor qui les étonne ;

Et, quand vous vous peignez un si proche trépas,

Si la force vous abandonne,

Nous avons des cœurs et des bras

Que l’espoir n’abandonne pas.

Peut-être qu’un rival a dicté cet oracle,

Que l’or a fait parler celui qui l’a rendu.

Ce ne serait pas un miracle

Que, pour un dieu muet, un homme eût répondu ;

Et, dans tous les climats, on n’a que trop d’exemples

Qu’il est, ainsi qu’ailleurs, des méchants dans les temples.

CLÉOMÈNE.

Laissez-nous opposer au lâche ravisseur,

À qui le sacrilège indignement vous livre,

Un amour qu’a le ciel choisi pour défenseur

De la seule beauté pour qui nous voulons vivre.

Si nous n’osons prétendre à sa possession,

Du moins, en son péril, permettez-nous de suivre

L’ardeur et les devoirs de notre passion.

PSYCHÉ.

Portez-les à d’autres moi-mêmes,

Princes, portez-les à mes sœurs,

Ces devoirs, ces ardeurs extrêmes

Dont pour moi sont remplis vos cœurs ;

Vivez pour elles, quand je meurs ;

Plaignez de mon destin les funestes rigueurs,

Sans leur donner en vous de nouvelles matières.

Ce sont mes volontés dernières ;

Et l’on a reçu, de tout temps,

Pour souveraines lois les ordres des mourants.

CLÉOMÈNE.

Princesse...

PSYCHÉ.

Encore un coup, princes, vivez pour elles.

Tant que vous m’aimerez, vous devez m’obéir ;

Ne me réduisez pas à vouloir vous haïr,

Et vous regarder en rebelles,

À force de m’être fidèles.

Allez, laissez-moi seule expirer en ce lieu,

Où je n’ai plus de voix que pour vous dire adieu.

Mais je sens qu’on m’enlève, et l’air m’ouvre une route

D’où vous n’entendrez plus cette mourante voix.

Adieu, princes ; adieu pour la dernière fois :

Voyez si de mon sort vous pouvez être en doute.

Psyché est enlevée en l’air par deux Zéphyrs.

AGÉNOR.

Nous la perdons de vue. Allons tous deux chercher

Sur le faîte de ce rocher,

Prince, les moyens de la suivre.

CLÉOMÈNE.

Allons-y chercher ceux de ne lui point survivre.

Scène V

L’AMOUR, en l’air

Allez mourir, rivaux d’un dieu jaloux,

Dont vous méritez le courroux,

Pour avoir eu le cœur sensible aux mêmes charmes.

Et toi, forge, Vulcain, mille brillants attraits

Pour orner un palais

Où l’amour de Psyché veut essuyer les larmes,

Et lui rendre les armes.

DEUXIÈME INTERMÈDE

La scène se change en une cour magnifique, ornée de colonnes de lapis, enrichies de figures d’or, qui forment un palais pompeux et brillant que l’Amour destine pour Psyché. Six Cyclopes, avec quatre Fées, y font une entrée de ballet, où ils achèvent en cadence quatre gros vases d’argent que les Fées leur ont apportés. Cette entrée est entrecoupée par ce récit de Vulcain, qu’il fait à deux reprises :

PREMIER COUPLET.

Dépêchez, préparez ces lieux

Pour le plus aimable des Dieux :

Que chacun pour lui s’intéresse ;

N’oubliez rien des soins qu’il faut.

Quand l’Amour presse,

On n’a jamais fait assez tôt.

L’Amour ne veut point qu’on diffère :

Travaillez, hâtez-vous,

Frappez, redoublez vos coups :

Que l’ardeur de lui plaire

Fasse vos soins les plus doux.

SECOND COUPLET.

Servez bien un dieu si charmant ;

Il se plaît dans l’empressement ;

Que chacun pour lui s’intéresse ;

N’oubliez rien des soins qu’il faut.

Quand l’Amour presse,

On n’a jamais fait assez tôt.

L’Amour ne veut point qu’on diffère :

Travaillez, hâtez-vous,

Frappez, redoublez vos coups :

Que l’ardeur de lui plaire

Fasse vos soins les plus doux.

ACTE III

Scène première

L’AMOUR, ZÉPHYRE

ZÉPHYRE.

Oui, je me suis galamment acquitté

De la commission que vous m’avez donnée ;

Et, du haut du rocher, je l’ai, cette beauté,

Par le milieu des airs doucement amenée

Dans ce beau palais enchanté,

Où vous pouvez en liberté

Disposer de sa destinée.

Mais vous me surprenez par ce grand changement

Qu’en votre personne vous faites ;

Cette taille, ces traits, et cet ajustement,

Cachent tout à fait qui vous êtes ;

Et je donne aux plus fins à pouvoir, en ce jour,

Vous reconnaître pour l’Amour.

L’AMOUR.

Aussi, ne veux-je pas qu’on puisse me connaître ;

Je ne veux à Psyché que découvrir mon cœur,

Rien que les beaux transports de cette vive ardeur

Que ses doux charmes y font naître ;

Et, pour en exprimer l’amoureuse langueur,

Et cacher ce que je puis être

Aux yeux qui m’imposent des lois,

J’ai pris la forme que tu vois.

ZÉPHYRE.

En tout vous êtes un grand maître ;

C’est ici que je le connais.

Sous des déguisements de diverse nature,

On a vu les dieux amoureux

Chercher à soulager cette douce blessure

Que reçoivent les cœurs de vos traits pleins de feux ;

Mais en bon sens vous l’emportez sur eux ;

Et voilà la bonne figure

Pour avoir un succès heureux

Près de l’aimable sexe où l’on porte ses vœux.

Oui, de ces formes-là l’assistance est bien forte ;

Et, sans parler ni de rang, ni d’esprit,

Qui peut trouver moyen d’être fait de la sorte

Ne soupire guère à crédit.

L’AMOUR.

J’ai résolu, mon cher Zéphyre,

De demeurer ainsi toujours ;

Et l’on ne peut le trouver à redire

À l’aîné de tous les Amours.

Il est temps de sortir de cette longue enfance

Qui fatigue ma patience ;

Il est temps désormais que je devienne grand.

ZÉPHYRE.

Fort bien. Vous ne pouvez mieux faire ;

Et vous entrez dans un mystère

Qui ne demande rien d’enfant.

L’AMOUR.

Ce changement, sans doute, irritera ma mère.

ZÉPHYRE.

Je prévois là-dessus quelque peu de colère.

Bien que les disputes des ans

Ne doivent point régner parmi des immortelles,

Votre mère Vénus est de l’humeur des belles,

Qui n’aiment point de grands enfants.

Mais où je la trouve outragée,

C’est dans le procédé que l’on vous voit tenir ;

Et c’est l’avoir étrangement vengée

Que d’aimer la beauté qu’elle voulait punir !

Cette haine où ses vœux prétendent que réponde

La puissance d’un fils que redoutent les dieux...

L’AMOUR.

Laissons cela, Zéphyre, et me dis si tes yeux

Ne trouvent pas Psyché la plus belle du monde.

Est-il rien sur la terre, est-il rien dans les cieux

Qui puisse lui ravir le titre glorieux

De beauté sans seconde ?

Mais je la vois, mon cher Zéphyre,

Qui demeure surprise à l’éclat de ces lieux.

ZÉPHYRE.

Vous pouvez vous montrer pour finir son martyre,

Lui découvrir son destin glorieux,

Et vous dire entre vous tout ce que peuvent dire

Les soupirs, la bouche et les yeux.

En confident discret, je sais ce qu’il faut faire

Pour ne pas interrompre un amoureux mystère.

Scène II

PSYCHÉ, seule

Où suis-je ? et, dans un lieu que je croyais barbare,

Quelle savante main a bâti ce palais,

Que l’art, que la nature pare

De l’assemblage le plus rare

Que l’œil puisse admirer jamais ?

Tout rit, tout brille, tout éclate

Dans ces jardins, dans ces appartements,

Dont les pompeux ameublements

N’ont rien qui n’enchante et ne flatte ;

Et, de quelque côté que tournent mes frayeurs,

Je ne vois sous mes pas que de l’or, ou des fleurs.

Le ciel aurait-il fait cet amas de merveilles

Pour la demeure d’un serpent ?

Et lorsque, par leur vue, il amuse et suspend

De mon destin jaloux les rigueurs sans pareilles,

Veut-il montrer qu’il s’en repent ?

Non, non ; c’est de sa haine, en cruautés féconde,

Le plus noir, le plus rude trait,

Qui, par une rigueur nouvelle et sans seconde,

N’étale ce choix qu’elle a fait

De ce qu’a de plus beau le monde

Qu’afin que je le quitte avec plus de regret.

Que mon espoir est ridicule,

S’il croit par là soulager mes douleurs !

Tout autant de moments que ma mort se recule

Sont autant de nouveaux malheurs :

Plus elle tarde, et plus de fois je meurs.

Ne me fais plus languir, viens prendre ta victime,

Monstre qui dois me déchirer.

Veux-tu que je te cherche, et faut-il que j’anime

Tes fureurs à me dévorer ?

Si le ciel veut ma mort, si ma vie est un crime,

De ce peu qui m’en reste ose enfin t’emparer :

Je suis lasse de murmurer

Contre un châtiment légitime.

Je suis lasse de soupirer ;

Viens, que j’achève d’expirer.

Scène III

L’AMOUR, PSYCHÉ, ZÉPHYRE

L’AMOUR.

Le voilà, ce serpent, ce monstre impitoyable,

Qu’un oracle étonnant pour vous a préparé,

Et qui n’est pas, peut-être, à tel point effroyable

Que vous vous l’êtes figuré.

PSYCHÉ.

Vous, seigneur, vous seriez ce monstre dont l’oracle

A menacé mes tristes jours,

Vous qui semblez plutôt un Dieu qui, par miracle,

Daigne venir lui-même à mon secours !

L’AMOUR.

Quel besoin de secours au milieu d’un empire

Où tout ce qui respire

N’attend que vos regards pour en prendre la loi,

Où vous n’avez à craindre autre monstre que moi ?

PSYCHÉ.

Qu’un monstre tel que vous inspire peu de crainte !

Et que, s’il a quelque poison,

Une âme aurait peu de raison

De hasarder la moindre plainte

Contre une favorable atteinte

Dont tout le cœur craindrait la guérison !

À peine je vous vois, que mes frayeurs cessées

Laissent évanouir l’image du trépas,

Et que je sens couler dans mes veines glacées

Un je ne sais quel feu que je ne connais pas.

J’ai senti de l’estime et de la complaisance,

De l’amitié, de la reconnaissance ;

De la compassion les chagrins innocents

M’en ont fait sentir la puissance ;

Mais je n’ai point encor senti ce que je sens.

Je ne sais ce que c’est, mais je sais qu’il me charme,

Que je n’en conçois point d’alarme.

Plus j’ai les yeux sur vous, plus je m’en sens charmer.

Tout ce que j’ai senti n’agissait point de même ;

Et je dirais que je vous aime,

Seigneur, si je savais ce que c’est que d’aimer.

Ne les détournez point, ces yeux qui m’empoisonnent,

Ces yeux tendres, ces yeux perçants, mais amoureux,

Qui semblent partager le trouble qu’ils me donnent.

Hélas ! plus ils sont dangereux,

Plus je me plais à m’attacher sur eux.

Par quel ordre du ciel, que je ne puis comprendre,

Vous dis-je plus que je ne dois,

Moi de qui la pudeur devrait du moins attendre

Que vous m’expliquassiez le trouble où je vous vois ?

Vous soupirez, seigneur, ainsi que je soupire ;

Vos sens, comme les miens, paraissent interdits.

C’est à moi de m’en taire, à vous de me le dire ;

Et cependant c’est moi qui vous le dis.

L’AMOUR.

Vous avez eu, Psyché, l’âme toujours si dure

Qu’il ne faut pas vous étonner

Si, pour en réparer l’injure,

L’Amour, en ce moment, se paye avec usure

De ceux qu’elle a dû lui donner.

Ce moment est venu qu’il faut que votre bouche

Exhale des soupirs si longtemps retenus ;

Et qu’en vous arrachant à cette humeur farouche

Un amas de transports aussi doux qu’inconnus

Aussi sensiblement tout à la fois vous touche,

Qu’ils ont dû vous toucher durant tant de beaux jours

Dont cette âme insensible a profané le cours.

PSYCHÉ.

N’aimer point, c’est donc un grand crime ?

L’AMOUR.

En souffrez-vous un rude châtiment ?

PSYCHÉ.

C’est punir assez doucement.

L’AMOUR.

C’est lui choisir sa peine légitime,

Et se faire justice, en ce glorieux jour,

D’un manquement d’amour par un excès d’amour.

PSYCHÉ.

Que n’ai-je été plus tôt punie !

J’y mets le bonheur de ma vie.

Je devrais en rougir, ou le dire plus bas ;

Mais le supplice a trop d’appas.

Permettez que, tout haut, je le die et redie :

Je le dirais cent fois, et n’en rougirais pas.

Ce n’est point moi qui parle ; et de votre présence

L’empire surprenant, l’aimable violence,

Dès que je veux parler s’empare de ma voix.

C’est en vain qu’en secret ma pudeur s’en offense,

Que le sexe et la bienséance

Osent me faire d’autres lois :

Vos yeux de ma réponse eux-mêmes font le choix

Et ma bouche asservie à leur toute-puissance

Ne me consulte plus sur ce que je me dois.

L’AMOUR.

Croyez, belle Psyché, croyez ce qu’ils vous disent,

Ces yeux qui ne sont point jaloux ;

Qu’à l’envi les vôtres m’instruisent

De tout ce qui se passe en vous.

Croyez-en ce cœur qui soupire,

Et qui, tant que le vôtre y voudra repartir,

Vous dira bien plus, d’un soupir,

Que cent regards ne peuvent dire.

C’est le langage le plus doux ;

C’est le plus fort, c’est le plus sûr de tous.

PSYCHÉ.

L’intelligence en était due

À nos cœurs, pour les rendre également contents.

J’ai soupiré, vous m’avez entendue :

Vous soupirez, je vous entends.

Mais ne me laissez plus en doute,

Seigneur, et dites-moi si par la même route,

Après moi, le Zéphyre ici vous a rendu

Pour me dire ce que j’écoute.

Quand j’y suis arrivée, étiez-vous attendu ?

Et quand vous lui parlez, êtes-vous entendu ?

L’AMOUR.

J’ai dans ce doux climat un souverain empire,

Comme vous l’avez sur mon cœur ?

L’amour m’est favorable, et c’est en sa faveur

Qu’à mes ordres Éole a soumis le Zéphyre.

C’est l’Amour qui, pour voir mes feux récompensés,

Lui-même a dicté cet oracle

Par qui vos beaux jours menacés

D’une foule d’amants se sont débarrassés,

Et qui m’a délivré de l’éternel obstacle

De tant de soupirs empressés

Qui ne méritaient pas de vous être adressés.

Ne me demandez point quelle est cette province,

Ni le nom de son prince :

Vous le saurez quand il en sera temps.

Je veux vous acquérir, mais c’est par mes services,

Par des soins assidus, et par des vœux constants,

Par les amoureux sacrifices

De tout ce que je suis,

De tout ce que je puis,

Sans que l’éclat du rang pour moi vous sollicite,

Sans que de mon pouvoir je me fasse un mérite :

Et, bien que souverain dans cet heureux séjour,

Je ne vous veux, Psyché, devoir qu’à mon amour.

Venez en admirer avec moi les merveilles,

Princesse, et préparez vos yeux et vos oreilles

À ce qu’il a d’enchantements :

Vous y verrez des bois et des prairies

Contester sur leurs agréments

Avec l’or et les pierreries ;

Vous n’entendrez que des concerts charmants ;

De cent beautés vous y serez servie,

Qui vous adoreront sans vous porter envie,

Et brigueront à tous moments,

D’une âme soumise et ravie,

L’honneur de vos commandements.

PSYCHÉ.

Mes volontés suivent les vôtres ;

Je n’en saurais plus avoir d’autres :

Mais votre oracle enfin vient de me séparer

De deux sœurs et du roi mon père,

Que mon trépas imaginaire

Réduit tous trois à me pleurer.

Pour dissiper l’erreur dont leur âme accablée

De mortels déplaisirs se voit pour moi comblée.

Souffrez que mes sœurs soient témoins

Et de ma gloire et de vos soins.

Prêtez-leur, comme à moi, les ailes du Zéphyre,

Qui leur puissent de votre empire,

Ainsi qu’à moi, faciliter l’accès ;

Faites-leur voir en quels lieux je respire :

Faites-leur de ma perte admirer le succès.

L’AMOUR.

Vous ne me donnez pas, Psyché, toute votre âme

Ce tendre souvenir d’un père et de deux sœurs

Me vole une part des douceurs

Que je veux toutes pour ma flamme.

N’ayez d’yeux que pour moi, qui n’en ai que pour vous ;

Ne songez qu’à m’aimer, ne songez qu’à me plaire :

Et, quand de tels soucis osent vous en distraire...

PSYCHÉ.

Des tendresses du sang peut-on être jaloux ?

L’AMOUR.

Je le suis, ma Psyché, de toute la nature.

Les rayons du soleil vous baisent trop souvent ;

Vos cheveux souffrent trop les caresses du vent ;

Dès qu’il les flatte, j’en murmure.

L’air même que vous respirez

Avec trop de plaisir passe par votre bouche

Votre habit de trop près vous touche ;

Et, sitôt que vous soupirez,

Je ne sais quoi qui m’effarouche

Craint, parmi vos soupirs, des soupirs égarés.

Mais vous voulez vos sœurs ; allez, partez, Zéphyre ;

Psyché le veut, je ne l’en puis dédire.

Zéphyre s’envole.

Scène IV

L’AMOUR, PSYCHÉ

L’AMOUR.

Quand vous leur ferez voir ce bienheureux séjour,

De ses trésors faites-leur cent largesses,

Prodiguez-leur caresses sur caresses ;

Et du sang, s’il se peut, épuisez les tendresses,

Pour vous rendre toute à l’amour.

Je n’y mêlerai point d’importune présence ;

Mais ne leur faites pas de si longs entretiens :

Vous ne sauriez pour eux avoir de complaisance,

Que vous ne dérobiez aux miens.

PSYCHÉ.

Votre amour me fait une grâce

Dont je n’abuserai jamais.

L’AMOUR.

Allons voir cependant ces jardins, ce palais,

Où vous ne verrez rien que votre éclat n’efface.

Et vous, petits Amours, et vous, jeunes Zéphyrs,

Qui pour âmes n’avez que de tendres soupirs,

Montrez tous à l’envi ce qu’à voir ma princesse

Vous avez senti d’allégresse.

TROISIÈME INTERMÈDE

Il se fait une entrée de ballet de quatre Amours et de quatre Zéphyrs, interrompue deux fois par un dialogue chanté par un Amour et un Zéphyr.

PREMIER COUPLET

LE ZÉPHYR.

Aimable jeunesse,

Suivez la tendresse ;

Joignez aux beaux jours

La douceur des amours.

C’est pour vous surprendre

Qu’on vous fait entendre

Qu’il faut éviter leurs soupirs,

Et craindre leurs désirs :

Laissez-vous apprendre

Quels sont leurs plaisirs.

LE ZÉPHYR et L’AMOUR, chantent ensemble.

Chacun est obligé d’aimer

À son tour ;

Et plus on a de quoi charmer,

Plus on doit à l’Amour.

LE ZÉPHYR, seul.

Un cœur jeune et tendre

Est fait pour se rendre ;

Il n’a point à prendre

De fâcheux détour.

LES DEUX, ensemble.

Chacun est obligé d’aimer

À son tour ;

Et plus on a de quoi charmer,

Plus on doit à l’Amour.

L’AMOUR, seul.

Pourquoi se défendre ?

Que sert-il d’attendre ?

Quand on perd un jour,

On le perd sans retour.

LES DEUX, ensemble.

Chacun est obligé d’aimer

À son tour ;

Et plus on a de quoi charmer,

Plus on doit à l’Amour.

SECOND COUPLET

LE ZÉPHYR.

L’Amour a des charmes,

Rendons-lui les armes ;

Ses soins et ses pleurs

Ne sont pas sans douceurs.

Un cœur, pour le suivre,

À cent maux se livre.

Il faut, pour goûter ses appas,

Languir jusqu’au trépas.

Mais ce n’est pas vivre

Que de n’aimer pas.

LE ZÉPHYR et L’AMOUR chantent ensemble.

S’il faut des soins et des travaux,

En aimant,

On est payé de mille maux

Par un heureux moment.

LE ZÉPHYR, seul.

On craint, on espère ;

Il faut du mystère.

Mais on n’obtient guère

De bien sans tourment.

LES DEUX, ensemble.

S’il faut des soins et des travaux,

En aimant,

On est payé de mille maux

Par un heureux moment.

L’AMOUR, seul.

Que peut-on mieux faire

Qu’aimer et que plaire ?

C’est un soin charmant,

Que l’emploi d’un amant.

LES DEUX, ensemble.

S’il faut des soins et des travaux,

En aimant,

On est payé de mille maux

Par un heureux moment.

ACTE IV

Le théâtre devient un autre palais magnifique, coupé dans le fond par un vestibule, au travers duquel on voit un jardin superbe et charmant, décoré de plusieurs vases d’orangers, et d’arbres chargés de toutes sortes de fruits.

Scène première

AGLAURE, CIDIPPE

AGLAURE.

Je n’en puis plus, ma sœur : j’ai vu trop de merveilles.

L’avenir aura peine à les bien concevoir ;

Le soleil qui voit tout, et qui nous fait tout voir,

N’en a vu jamais de pareilles.

Elles me chagrinent l’esprit ;

Et ce brillant palais, ce pompeux équipage,

Font un odieux étalage

Qui m’accable de honte autant que de dépit.

Que la Fortune indignement nous traite,

Et que sa largesse indiscrète

Prodigue aveuglément, épuise, unit d’efforts,

Pour faire de tant de trésors

Le partage d’une cadette !

CIDIPPE.

J’entre dans tous vos sentiments ;

J’ai les mêmes chagrins ; et dans ces lieux charmants,

Tout ce qui vous déplaît me blesse ;

Tout ce que vous prenez pour un mortel affront,

Comme vous, m’accable, et me laisse

L’amertume dans l’âme, et la rougeur au front.

AGLAURE.

Non, ma sœur, il n’est point de reines

Qui, dans leur propre État, parlent en souveraines

Comme Psyché parle en ces lieux.

On l’y voit obéie avec exactitude ;

Et de ses volontés une amoureuse étude

Les cherche jusque dans ses yeux.

Mille beautés s’empressent autour d’elle,

Et semblent dire, à nos regards jaloux :

Quels que soient nos attraits, elle est encore plus belle ;

Et nous, qui la servons, le sommes plus que vous.

Elle prononce, on exécute ;

Aucun ne s’en défend, aucun ne s’en rebute.

Flore, qui s’attache à ses pas,

Répand à pleines mains, autour de sa personne,

Ce qu’elle a de plus doux appas ;

Zéphyre vole aux ordres qu’elle donne,

Et son amante et lui, s’en laissant trop charmer,

Quittent, pour la servir, les soins de s’entr’aimer.

CIDIPPE.

Elle a des dieux à son service,

Elle aura bientôt des autels ;

Et nous ne commandons qu’à de chétifs mortels,

De qui l’audace et le caprice,

Contre nous, à toute heure, en secret révoltés,

Opposent à nos volontés

Ou le murmure ou l’artifice.

AGLAURE.

C’était peu que, dans notre cour,

Tant de cœurs, à l’envi, nous l’eussent préférée ;

Ce n’était pas assez que, de nuit et de jour,

D’une foule d’amants elle y fût adorée.

Quand nous nous consolions de la voir au tombeau

Par l’ordre imprévu d’un oracle,

Elle a voulu de son destin nouveau

Faire en notre présence éclater le miracle,

Et choisi nos yeux pour témoins

De ce qu’au fond du cœur nous souhaitions le moins.

CIDIPPE.

Ce qui le plus me désespère,

C’est cet amant parfait et si digne de plaire

Qui se captive sous ses lois.

Quand nous pourrions choisir entre tous les monarques,

En est-il un, de tant de rois,

Qui porte de si nobles marques ?

Se voir du bien par delà ses souhaits,

N’est souvent qu’un bonheur qui fait des misérables ;

Il n’est ni train pompeux, ni superbes palais

Qui n’ouvrent quelque porte à des maux incurables ;

Mais avoir un amant d’un mérite achevé,

Et s’en voir chèrement aimée,

C’est un bonheur si haut, si relevé,

Que sa grandeur ne peut être exprimée.

AGLAURE.

N’en parlons plus, ma sœur, nous en mourrions d’ennui.

Songeons plutôt à la vengeance,

Et trouvons le moyen de rompre entre elle et lui

Cette adorable intelligence.

La voici. J’ai des coups tous prêts à lui porter,

Qu’elle aura peine d’éviter.

Scène II

PSYCHÉ, AGLAURE, CIDIPPE

PSYCHÉ.

Je viens vous dire adieu ; mon amant vous renvoie,

Et ne saurait plus endurer

Que vous lui retranchiez un moment de la joie

Qu’il prend de se voir seul à me considérer.

Dans un simple regard, dans la moindre parole

Son amour trouve des douceurs

Qu’en faveur du sang je lui vole,

Quand je les partage à des sœurs.

AGLAURE.

La jalousie est assez fine ;

Et ces délicats sentiments

Méritent bien qu’on s’imagine

Que celui qui pour vous a ces empressements

Passe le commun des amants.

Je vous en parle ainsi, faute de le connaître.

Vous ignorez son nom, et ceux dont il tient l’être ;

Nos esprits en sont alarmés.

Je le tiens un grand prince, et d’un pouvoir suprême,

Bien au-delà du diadème ;

Ses trésors sous vos pas confusément semés,

Ont de quoi faire honte à l’abondance même :

Vous l’aimez autant qu’il vous aime ;

Il vous charme, et vous le charmez.

Votre félicité, ma sœur, serait extrême,

Si vous saviez qui vous aimez.

PSYCHÉ.

Que m’importe ? j’en suis aimée.

Plus il me voit, plus je lui plais.

Il n’est point de plaisirs dont l’âme soit charmée

Qui ne préviennent mes souhaits.

Et je vois mal de quoi la vôtre est alarmée,

Quand tout me sert dans ce palais.

AGLAURE.

Qu’importe qu’ici tout vous serve,

Si toujours cet amant vous cache ce qu’il est ?

Nous ne nous alarmons que pour votre intérêt.

En vain tout vous y rit, en vain tout vous y plaît,

Le véritable amour ne fait point de réserve ;

Et qui s’obstine à se cacher

Sent quelque chose en soi qu’on lui peut reprocher.

Si cet amant devient volage

Car souvent, en amour, le change est assez doux ;

Et j’ose le dire entre nous,

Pour grand que soit l’éclat dont brille ce visage,

Il en peut être ailleurs d’aussi belles que vous ;

Si, dis-je, un autre objet sous d’autres lois l’engage ;

Si, dans l’état où je vous voi,

Seule en ses mains et sans défense,

Il va jusqu’à la violence,

Sur qui vous vengera le roi

Ou de ce changement, ou de cette insolence ?

PSYCHÉ.

Ma sœur, vous me faites trembler.

Juste ciel, pourrais-je être assez infortunée...

CIDIPPE.

Que sait-on si déjà les nœuds de l’hyménée...

PSYCHÉ.

N’achevez pas ; ce serait m’accabler.

AGLAURE.

Je n’ai plus qu’un mot à vous dire.

Ce prince qui vous aime, et qui commande aux vents,

Qui nous donne pour char les ailes du Zéphyre,

Et de nouveaux plaisirs vous comble à tous moments,

Quand il rompt à vos yeux l’ordre de la nature,

Peut-être à tant d’amour mêle un peu d’imposture ;

Peut-être ce palais n’est qu’un enchantement ;

Et ces lambris dorés, ces amas de richesses,

Dont il achète vos tendresses,

Dès qu’il sera lassé de souffrir vos caresses,

Disparaîtront en un moment.

Vous savez comme nous ce que peuvent les charmes.

PSYCHÉ.

Que je sens à mon tour de cruelles alarmes !

AGLAURE.

Notre amitié ne veut que votre bien.

PSYCHÉ.

Adieu, mes sœurs ; finissons l’entretien.

J’aime, et je crains qu’on ne s’impatiente.

Partez ; et demain, si je puis,

Vous me verrez ou plus contente,

Ou dans l’accablement des plus mortels ennuis.

AGLAURE.

Nous allons dire au roi quelle nouvelle gloire,

Quel excès de bonheur le ciel répand sur vous.

CIDIPPE.

Nous allons lui conter d’un changement si doux

La surprenante et merveilleuse histoire.

PSYCHÉ.

Ne l’inquiétez point, ma sœur, de vos soupçons ;

Et, quand vous lui peindrez un si charmant empire...

AGLAURE.

Nous savons toutes deux ce qu’il faut taire, ou dire,

Et n’avons pas besoin, sur ce point, de leçons.

Le Zéphyre enlève les deux sœurs de Psyché dans un nuage qui descend jusqu’à terre, et dans lequel il les emporte avec rapidité.

Scène III

L’AMOUR, PSYCHÉ

L’AMOUR.

Enfin vous êtes seule, et je puis vous redire,

Sans avoir pour témoins vos importunes sœurs,

Ce que des yeux si beaux ont pris sur moi d’empire,

Et quel excès ont les douceurs

Qu’une sincère ardeur inspire

Sitôt qu’elle assemble deux cœurs.

Je puis vous expliquer de mon âme ravie

Les amoureux empressements,

Et vous jurer qu’à vous seule asservie

Elle n’a pour objet de ses ravissements

Que de voir cette ardeur, de même ardeur suivie,

Ne concevoir plus d’autre envie

Que de régler mes vœux sur vos désirs,

Et de ce qui vous plaît faire tous mes plaisirs.

Mais d’où vient qu’un triste nuage

Semble offusquer l’éclat de ces beaux yeux ?

Vous manque-t-il quelque chose en ces lieux ?

Des vœux qu’on vous y rend dédaignez-vous l’hommage ?

PSYCHÉ.

Non, seigneur.

L’AMOUR.

Qu’est-ce donc ? et d’où vient mon malheur ?

J’entends moins de soupirs d’amour que de douleur ;

Je vois de votre teint les roses amorties

Marquer un déplaisir secret ;

Vos sœurs à peine sont parties

Que vous soupirez de regret !

Ah ! Psyché, de deux cœurs quand l’ardeur est la même,

Ont-ils des soupirs différents ?

Et quand on aime bien, et qu’on voit ce qu’on aime,

Peut-on songer à des parents ?

PSYCHÉ.

Ce n’est point là ce qui m’afflige.

L’AMOUR.

Est-ce l’absence d’un rival,

Et d’un rival aimé, qui fait qu’on me néglige ?

PSYCHÉ.

Dans un cœur tout à vous que vous pénétrez mal !

Je vous aime, seigneur, et mon amour s’irrite

De l’indigne soupçon que vous avez formé.

Vous ne connaissez pas quel est votre mérite,

Si vous craignez de n’être pas aimé.

Je vous aime ; et, depuis que j’ai vu la lumière,

Je me suis montrée assez fière

Pour dédaigner les vœux de plus d’un roi ;

Et, s’il vous faut ouvrir mon âme toute entière,

Je n’ai trouvé que vous qui fût digne de moi.

Cependant j’ai quelque tristesse

Qu’en vain je voudrais vous cacher ;

Un noir chagrin se mêle à toute ma tendresse,

Dont je ne la puis détacher.

Ne m’en demandez point la cause ;

Peut-être, la sachant, voudrez-vous m’en punir ;

Et, si j’ose aspirer encore à quelque chose,

Je suis sûre du moins de ne point l’obtenir.

L’AMOUR.

Eh ! ne craignez-vous point qu’à mon tour je m’irrite

Que vous connaissiez mal quel est votre mérite,

Ou feigniez de ne pas savoir

Quel est sur moi votre absolu pouvoir ?

Ah ! si vous en doutez, soyez désabusée.

Parlez.

PSYCHÉ.

J’aurai l’affront de me voir refusée.

L’AMOUR.

Prenez en ma faveur de meilleurs sentiments ;

L’expérience en est aisée.

Parlez, tout se tient prêt à vos commandements.

Si, pour m’en croire, il vous faut des serments,

J’en jure vos beaux yeux, ces maîtres de mon âme,

Ces divins auteurs de ma flamme ;

Et, si ce n’est assez d’en jurer vos beaux yeux,

J’en jure par le Styx, comme jurent les dieux.

PSYCHÉ.

J’ose craindre un peu moins, après cette assurance.

Seigneur, je vois ici la pompe et l’abondance ;

Je vous adore, et vous m’aimez ;

Mon cœur en est ravi, mes sens en sont charmés ;

Mais, parmi ce bonheur suprême,

J’ai le malheur de ne savoir qui j’aime :

Dissipez cet aveuglement,

Et faites-moi connaître un si parfait amant.

L’AMOUR.

Psyché, que venez-vous de dire ?

PSYCHÉ.

Que c’est le bonheur où j’aspire ;

Et si vous ne me l’accordez...

L’AMOUR.

Je l’ai juré, je n’en suis plus le maître :

Mais vous ne savez pas ce que vous demandez.

Laissez-moi mon secret. Si je me fais connaître,

Je vous perds, et vous me perdez.

Le seul remède est de vous en dédire.

PSYCHÉ.

C’est là sur vous mon souverain empire ?

L’AMOUR.

Vous pouvez tout, et je suis tout à vous.

Mais, si nos feux vous semblent doux,

Ne mettez point d’obstacle à leur charmante suite ;

Ne me forcez point à la fuite ;

C’est le moindre malheur qui nous puisse arriver

D’un souhait qui vous a séduite.

PSYCHÉ.

Seigneur, vous voulez m’éprouver ;

Mais je sais ce que j’en dois croire.

De grâce, apprenez-moi tout l’excès de ma gloire,

Et ne me cachez plus pour quel illustre choix

J’ai rejeté les vœux de tant de rois.

L’AMOUR.

Le voulez-vous ?

PSYCHÉ.

Souffrez que je vous en conjure.

L’AMOUR.

Si vous saviez, Psyché, la cruelle aventure

Que par là vous vous attirez...

PSYCHÉ.

Seigneur, vous me désespérez.

L’AMOUR.

Pensez-y bien ; je puis encor me taire.

PSYCHÉ.

Faites-vous des serments pour n’y point satisfaire ?

L’AMOUR.

Hé bien ! je suis le dieu le plus puissant des dieux,

Absolu sur la terre, absolu dans les cieux ;

Dans les eaux, dans les airs, mon pouvoir est suprême :

En un mot, je suis l’Amour même,

Qui de mes propres traits m’étais blessé pour vous ;

Et, sans la violence, hélas ! que vous me faites,

Et qui vient de changer mon amour en courroux,

Vous m’alliez avoir pour époux.