Les Espagnols en Danemark (Prosper MÉRIMÉE)

Comédie en trois journées.

Éditée dans Le Théâtre de Clara Gazul, comédienne espagnole, 1830.

Personnages du Prologue

UN GRAND

UN CAPITAINE

UN POÈTE

CLARA GAZUL

Personnages de la Comédie

LE MARQUIS DE LA ROMANA

DON JUAN DIAZ

LE RÉSIDENT FRANÇAIS dans l’île de Fionie

CHARLES LEBLANC, officier français

WALLIS, officier anglais

L’HÔTE de l’auberge des Trois Couronnes

MADAME DE TOURVILLE, ou madame LEBLANC

MADAME DE COULANGES, ou mademoiselle LEBLANC

La scène se passe dans l’île de Fionie, en 1808.

AVERTISSEMENT

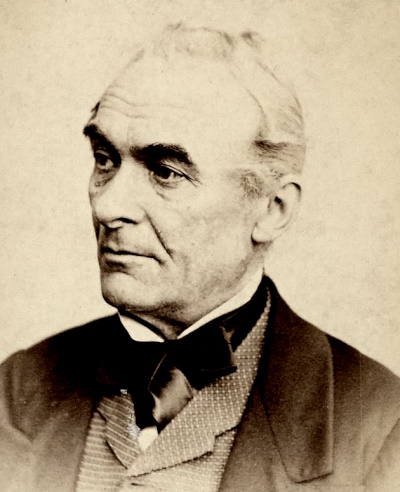

« Le marquis de La Romana, général espagnol, naquit dans l’île de Majorque, d’une famille illustre, et était neveu du célèbre général Ventura Caro.

« Son éducation fut très soignée. Il possédait plusieurs langues, et montrait pour les sciences une passion et une aptitude dont les armes changèrent bientôt la direction. Il fit, avec son oncle, la campagne de 1793 contre les Français, et se distingua dans plusieurs occasions, entre autres à la défense du poste de Biriatori ; plus tard il fut blessé. En 1795, il concourut à la défense de la Catalogne. La paix lui permettant de voyager, il vint d’abord en France, et parcourut ensuite les principales villes de l’Europe.

« En 1807, l’Empereur Napoléon ayant obtenu du roi Charles IV quinze cents hommes pour seconder dans le nord les opérations de son armée, le marquis de La Romana en prit le commandement. Aussitôt après l’arrivée de ces troupes à leur destination, plusieurs corps entrèrent en ligne, et rendirent d’importants services. La cavalerie surtout eut des engagements très brillants avec l’ennemi.

« Le marquis de La Romana était encore sous les drapeaux français dans l’île de Fionie, lorsqu’il apprit les événements de Madrid du 2 mai 1808, et en même temps que les projets de Napoléon sur le trône d’Espagne avaient cessé d’être un mystère. Le marquis de La Romana résolut de rentrer dans sa patrie, et de se réunir aux défenseurs de l’indépendance nationale ; mais il fallait négocier avec les envoyés espagnols à Londres et avec le gouvernement anglais à l’insu du prince de Ponte-Corvo, aujourd’hui roi de Suède, commandant en chef de l’armée française. Il y parvint au moyen du capitaine de vaisseau Don Rafaël Lobo, qui faisait partie de l’escadre anglaise dans la Baltique, et il fit embarquer secrètement toutes ses troupes, ne laissant que quelques centaines d’hommes en Zélande et en Jutland, lesquels furent bientôt entourés et désarmés par les tropes danoises.

« De retour en Espagne, le marquis de La Romana se joignit aux insurgés. Ses talents et son courage ne purent éviter à son parti de nombreuses défaites. Celle d’Espinosa fut des plus désastreuses. Néanmoins il ne perdit pas courage. Vers la fin de 1808, il rallia les corps dispersés dans le royaume de Léon, et en forma l’armée de gauche. Au commencement de 1809, il eut une affaire très vive avec un des corps français qui poursuivaient l’armée anglaise, alors en pleine retraite. Il disputa le terrain avec la plus grande valeur, mais il perdit ses meilleures troupes. Les Anglais parvinrent enfin à se rembarquer ; le marquis de La Romana se replia sur la province d’Orense, où il prit position, ce qui lui permit d’entraver les opérations de l’armée française en la harcelant journellement dans sa marche. C’est en suivant ce système qu’il s’empara de Villa-Franca et passa dans les Asturies, où il continua le même genre d’attaques. La province de Valence le nomma membre de la junte de Séville. Il quitta alors son commandement militaire, et se rendit à sa nouvelle destination. Son expérience et ses lumières furent justement appréciées par ses collègues, et il contribua puissamment à toutes les mesures importantes qui furent prises à cette époque. En 1810, par suite de l’entrée des Français en Andalousie et du départ de Séville de la junte, il alla prendre le commandement de l’armée stationnée sur les bords de la Guadiana, puis fit sa jonction avec le duc de Wellington, lorsque ce général se retira dans les lignes de Torres-Vedras.

« La Romana défendit ensuite avec le général Hill la rive gauche du Tage, dont le maréchal Masséna, malgré ses habiles manœuvres, ne put s’emparer. Sa santé s’était beaucoup affaiblie par les fatigues de la guerre, et il mourut à Cartaxo, en Portugal, le 28 janvier 1811.

« Ses compatriotes et les Français eux-mêmes rendaient justice à sa bravoure, à ses talents et à sa loyauté. Les premiers l’ont placé au rang de leurs généraux modernes les plus distingués. »

(Biographie nouvelle des Contemporains.)

PROLOGUE

UN GRAND, UN CAPITAINE, UN POÈTE, CLARA

La loge de Clara Gazul.

LE GRAND.

Enfin vous êtes habillée !

LE POÈTE.

Et toujours jolie comme un ange.

LE CAPITAINE.

Eh quoi ! sans basquina et sans mantilla ?

CLARA.

C’est que je n’ai pas à jouer un rôle espagnol.

LE CAPITAINE.

Tant pis !

LE GRAND.

Qu’est-ce que l’auteur ?

CLARA.

Je ne sais.

LE POÈTE.

Toujours discrète ! Ah ! que nous vous avons d’obligations, nous autres pauvres auteurs !

Ils s’asseyent tous.

CLARA.

Voilà qui est bien, messieurs ! Vous vous asseyez ici, comme si vous aviez envie de passer la soirée dans cette loge. – Excellentissime seigneur, si vous vous mettez dans un fauteuil, vous allez vous endormir et manquer la comédie.

LE GRAND.

Vous savez bien que je ne viens jamais qu’à la seconde journée.

LE POÈTE.

Oh ! j’espère que la pièce nouvelle est divisée en actes.

CLARA.

C’est ce qui vous trompe. Mais la comédie en restera-t-elle plus mauvaise ?

LE POÈTE.

Hai ! elle n’en devient pas meilleure. – D’abord le titre n’a pas le sens commun, puisque jamais Espagnols, que je sache, n’ont été en Danemark. N’est-ce pas, Excellence ?

LE GRAND.

Est-ce que du temps des guerres de Pavie ?... Sous le grand marquis de Cordoue... – Ils se seront peut-être avisés de traverser... Il me semble qu’il n’y a pas grand-chose à traverser... pour aller en Danemark... Hein ? seigneur licencié ?

LE POÈTE, s’inclinant.

Sans doute. – Mais la route la plus directe...

LE CAPITAINE.

Vous dites, seigneur licencié, que les Espagnols ne sont jamais allés en Danemark ! Eh ! n’y suis-je pas allé, moi, avec le grand marquis de La Romana ; et n’ai-je pas manqué, vive Dieu ! d’y laisser mon nez ? Je l’ai eu gelé, parbleu ! qu’on l’aurait pris pour un morceau de glace.

CLARA.

Bravo, capitaine ! vous avez deviné le sujet de la comédie.

TOUS.

Quoi ! le marquis de La Romana !

CLARA.

Précisément.

LE CAPITAINE.

Eh bien ! morbleu ! la comédie doit être excellente, c’est moi qui vous le dis. Le marquis était un grand homme. – Il a organisé chez nous la guerre des Quadrilles, qui a chassé les Français de notre vieille Espagne.

LE GRAND.

Appeler La Romana un grand homme ! Il était d’une injustice !... Il n’a pas voulu seulement me donner un régiment à commander... à moi !

LE POÈTE.

Mais c’est impossible de faire une comédie sur des gens qui sont à peine morts.

CLARA.

À peine morts !... Plût au ciel que le pauvre marquis ne fût pas tout à fait mort !

LE CAPITAINE.

Vive Dieu ! je me souviens encore du jour où nous rencontrâmes en Galice nos anciens alliés de Pologne. Nous avions l’air de tomber des nues... Malheureusement La Romana n’était pas avec nous... et...

LE GRAND.

Dites-nous un peu, Clarita, qu’est-ce que chante cette comédie ?

CLARA.

Patience, et vous verrez.

LE POÈTE.

Sur ce pied-là, la comédie commence en Danemark et finit à Espinosa en Galice. – Le trajet est court... – Mais messieurs les romantiques ont des voitures si commodes !

CLARA.

Vous ne savez ce que vous dites. Toute la pièce se passe dans l’île de Fionie.

LE CAPITAINE.

Oui, justement, l’île de Fionie ; c’est là que j’ai manqué laisser mon nez en gage.

LE POÈTE.

Et... les unités ?

CLARA.

Ma foi ! je ne sais pas ce qu’il en est. Je ne vais pas m’informer, pour juger d’une pièce, si l’événement se passe dans vingt-quatre heures, et si les personnages viennent tous dans le même lieu, les uns comploter leur conspiration, les autres se faire assassiner, les autres se poignarder sur le corps mort, comme cela se pratique de l’autre côté des Pyrénées.

LE GRAND, qui n’a entendu que la fin de la phrase.

En vérité ? les Français s’entr’égorgent-ils de cette manière ? Pourtant, lorsque j’étais en France, jamais je n’ai rien vu de semblable, et certainement je connaissais tout le monde à Paris.

LE POÈTE, à part.

Il est d’une bêtise ! Faut-il qu’un homme comme moi en soit réduit à faire des vers pour un homme comme lui.

Haut.

Mais pour en revenir à nos unités...

LE CAPITAINE.

Allons, monsieur le licencié, qu’est-ce que cela vous fait, qu’il y ait de l’unité ou qu’il n’y en ait pas ? Mais vous êtes toujours à éplucher les autres.

LE POÈTE.

Ce que j’en fais, c’est seulement dans l’intérêt de l’art. Qu’il serait à désirer que nous imitassions nos voisins les Français !...

LE CAPITAINE.

Non, non ! en rien ! excepté dans la charge en douze temps, qu’ils font avec plus d’élégance que nous.

LE GRAND.

Et dans leur respect pour la noblesse ! En France, c’est toujours à un grand seigneur que l’on donne les ministères ; tandis que chez nous maintenant...

CLARA.

Sans doute, et voilà qui est criant... Cette maudite constitution !... Un ministère vous irait si bien !

LE GRAND.

Pourquoi pas ? N’ai-je pas de la naissance et des talents politiques ? – Demandez au seigneur licencié... il s’y connaît.

LE POÈTE.

Nous n’avons pas de famille plus ancienne que celle de Votre Excellence.

LE CAPITAINE.

Morbleu ! vive l’égalité ! il y a bien assez longtemps que je suis capitaine ; faut-il encore qu’un blanc-bec de grand seigneur vienne m’enlever mes galons de colonel, que j’attends depuis si longtemps ?

LE GRAND.

Capitaine, capitaine !... ce n’est pas à un guérillero...

CLARA.

Ne vous disputez pas, messieurs, ou je vous mets tous à la porte. – Mais vous allez entendre la pièce nouvelle, qui, je l’espère, vous mettra tous d’accord. Vous, excellentissime seigneur, vous vous intéresserez à un noble marquis. – Vous, capitaine, votre héros sera l’aide-de-camp de La Romana, qui porte un nom cher à tous les Espagnols.

LE CAPITAINE.

Et quel nom ? J’ai connu un aide-de-camp de La Romana qui avait gagné ses galons dans les antichambres de Godoy.

CLARA.

Le nom de votre héros, capitaine, est Don Juan Diaz...

LE CAPITAINE.

Don Juan Diaz Porlier ? Vive Dieu ! El marquesito ?

CLARA.

Je ne dis pas cela, mais il s’appelle Juan Diaz... Vous, seigneur licencié, qui aimez tout ce qui est français, je vais vous charmer en vous apprenant que l’héroïne est une Française.

LE POÈTE.

Comment ! une Française en Danemark ! Qu’y vient-elle faire ?

LE GRAND.

La Romana était de tous les hommes le plus injuste : la comédie doit être mauvaise.

LE CAPITAINE.

Au diable la pièce et l’auteur, si la dame est française !

CLARA.

Eh bien, pas un de vous n’est content ? Certes, je joue de malheur. Comment, capitaine, vous n’applaudirez pas votre général ?

LE CAPITAINE.

Oui, si l’on y dit beaucoup de mal des Français.

CLARA.

Et vous, seigneur Escolastico ?... puisqu’il y a des Français dans la pièce ?

LE POÈTE.

À la bonne heure, si c’étaient des gens morts depuis quatre cents ans au moins.

CLARA.

Et s’ils n’étaient morts que depuis trois cent cinquante ans, est-ce que la comédie ne pourrait pas être bonne ?

LE POÈTE.

C’est difficile.

CLARA.

Alors elle deviendra bonne avec le temps. Oh ! que je voudrais revenir dans quatre cents ans pour la voir applaudir ! – Et vous, Excellence, applaudissez, je vous en prie, un marquis espagnol.

LE GRAND.

Une famille qui m’a volé sept de mes noms !

CLARA.

Que le diable vous emporte tous !

Au public.

Vous, messieurs, vous êtes des gens raisonnables, écoutez avec indulgence la pièce nouvelle ; l’auteur se recommande à vous.

PREMIÈRE JOURNÉE

Scène première

Le cabinet du Résident.

On entend une musique militaire espagnole dans le lointain.

LE RÉSIDENT, seul

La, la, la ; au diable leur chienne de musique ! – La parade est finie. Je n’aime pas à me trouver au milieu de ces vieux soldats basanés.

Regardant à la fenêtre.

Ah ! voilà le général La Romana qui rentre chez lui ; reposons-nous. Dieu ! quel rude métier ! Mes instructions m’obligent à me trouver sans cesse avec leurs officiers. – Je viens encore de me promener une heure durant avec eux... Pouah ! mes habits sentent le tabac à faire évanouir. – À Paris, j’en aurais pour six semaines avant d’oser me montrer... mais dans l’île de Fionie, dans ce barathrum, on n’est pas si délicat.

Il s’assied.

Ouf ! Ils me faisaient presque peur avec leurs longues moustaches et leurs yeux noirs et farouches. C’est qu’ils ne paraissent pas nous aimer beaucoup, nous autres Français... et ces diables d’Espagnols sont tellement ignorants !... Ils ne peuvent comprendre comment notre grand monarque ne veut que leur bonheur en leur donnant pour roi son auguste frère... Ils trouvent l’île un peu froide... Parbleu ! et moi aussi. – Je paye bien cher l’honneur que rapporte une mission comme la mienne... Morbleu ! quand je me lançai dans la diplomatie, je m’imaginais qu’on allait m’envoyer d’abord à Rome ou à Naples, dans un pays de bonne compagnie enfin... – Je vais solliciter le ministre... dans la conversation j’ai le malheur de dire que je sais l’espagnol. « Vous savez l’espagnol ? » me dit-il. – Me voilà ravi. – En rentrant chez moi, je trouve des passeports et des instructions ; – c’est pour Madrid, à ce que je crois... – Pas du tout... pour la division espagnole de La Romana dans l’île de Fionie !... l’île de Fionie ! Bon Dieu ! qu’ils doivent être étonnés à Paris de me savoir dans l’île de Fionie !... Avec cela, on me fait trotter de ça, de là, comme si j’étais un militaire. Encore si j’étais en Danemark avec l’armée du prince, je trouverais des Français à qui parler. – Mais, hélas ! il faut que je reste ici avec un tas d’Espagnols... des Danois, des Hanovriens, des Allemands... tant qu’on en veut. Tous ces braves gens-là s’aiment comme chiens et chats. Il faut les espionner, les amuser, leur parler le langage de la raison, de la nature et de la civilisation, comme mes instructions me le prescrivent... C’est, ma foi, difficile... Ils ne veulent pas se mettre dans la tête que les Anglais avec leur sucre sont leurs ennemis mortels. Ils voudraient prendre du café des îles et cent autres choses ; mais, puisque nous nous en passons, ils peuvent bien, eux aussi, s’en passer. – Mon Dieu ! quand prendrons-nous l’Angleterre ! Ce sont les Anglais qui me font rester dans cette maudite île avec ces baragouineurs d’Espagnols. – Ah ! l’air était si humide aujourd’hui !... bien heureux si je n’attrape pas une bonne fluxion de poitrine. – Je serais tenté de me mettre au lit ; – mais il faut pourtant faire mon rapport. – Chien de métier ! – jamais un instant de repos ! Un rapport ! Eh ! que dire ?... Le prince m’écrit qu’il a lieu de soupçonner la fidélité du marquis de La Romana, qu’il me faut observer de près sa conduite et sonder les dispositions de ses soldats... Oui, sonder, voilà qui est bien aisé à dire ; – allez donc regarder ce qu’ils ont sur le cœur... leur peau est si noire, à ces moricauds, qu’on ne peut voir leur cœur au travers. – Ah parbleu ! voilà qui est bien trouvé ! – Je m’en vais écrire cela au prince de Ponte-Corvo ; cela le fera rire, et c’est en faisant rire les gens que l’on avance. – C’est cela. – Je leur écrirai aussi cela à Paris. –

Il écrit.

L’idée n’est pas mauvaise...

UN DOMESTIQUE, entrant.

Une dame demande à parler à monsieur.

LE RÉSIDENT.

Une dame ! et quelle espèce de dame ?

LE DOMESTIQUE.

Mais, monsieur, c’est une Française... Elle est bien habillée, et elle a bien bonne tournure.

LE RÉSIDENT.

Une Française dans l’île de Fionie ! une Française à Nyborg. Ô bonheur inespéré ! Lafleur, donnez-moi mon habit bleu et ma montre à breloques. – Un peigne. Bon. Faites entrer.

Entre madame de Coulanges en habit de voyage.

LE DOMESTIQUE, annonçant.

Madame de Coulanges.

Il sort.

LE RÉSIDENT, à part.

Peste ! c’est sans doute la femme d’un général.

Haut.

Je suis désespéré, madame, de vous recevoir au milieu des horreurs diplomatiques d’un cabinet qui...

MADAME DE COULANGES.

Monsieur, veuillez avoir la bonté de lire cette lettre.

LE RÉSIDENT.

Madame, avant tout, prenez la peine de vous asseoir.

MADAME DE COULANGES.

Monsieur...

LE RÉSIDENT.

Ah ! de grâce, prenez ce fauteuil.

MADAME DE COULANGES.

Si...

LE RÉSIDENT, sans lire la lettre.

Madame arrive de Paris, sans doute ?

MADAME DE COULANGES.

Oui, monsieur. Cette lettre...

LE RÉSIDENT, de même.

J’ose à peine espérer, madame, que vous daignerez prolonger votre séjour dans cet affreux pays ?...

MADAME DE COULANGES.

Je ne sais ; mais si vous preniez la peine de lire cette lettre...

LE RÉSIDENT, de même, très vite.

Nyborg est fort triste. C’est ici que sont cantonnés les Espagnols. Ils s’y ennuient à qui mieux mieux avec les Allemands. Nous n’avons presque pas de Français. Ils sont malheureusement en Danemark, de l’autre côté du Belt, avec le prince de Ponte-Corvo. Cependant, madame, votre séjour à Nyborg suffirait pour y attirer tout l’état-major du prince. – Un désert habité par un cénobite comme vous...

MADAME DE COULANGES.

Monsieur, si...

LE RÉSIDENT, de même.

À propos, et Talma, que devient-il ?

MADAME DE COULANGES.

Je vais peu au spectacle. Si vous...

LE RÉSIDENT, de même.

Je ne puis vous exprimer, madame, à quel point je suis charmé de rencontrer au milieu des neiges éternelles... une rose de Paris... hi ! hi ! hi ! une compatriote aussi aimable... Je désirerais vivement pouvoir vous être utile à quelque chose. Si vous aviez besoin, madame...

MADAME DE COULANGES.

De grâce, prenez la peine de lire cette lettre.

LE RÉSIDENT.

Puisque vous le permettez...

Il ouvre la lettre et lit.

Brr, brr, brr... Ho ! ho ! Peste ! il ne faut pas rougir pour cela... Mais que diable voulez-vous que je vous dise, ma belle dame ?

MADAME DE COULANGES.

Faites-moi connaître la marquis de La Romana.

LE RÉSIDENT.

Mais, que voulez-vous que je vous dise ? – Je l’ai bien observé. Il n’y a rien à faire avec un homme comme lui. Il est boutonné jusqu’au menton. Et puis, voyez-vous, il est vieux... et quelque jolis que soient vos yeux, ils n’ont pas le pouvoir de ranimer un mort, hé ! hé ! hé !

Il approche son fauteuil de madame de Coulanges.

MADAME DE COULANGES, se reculant.

Peut-être a-t-il un ami... un ami intime, qui possède toute sa confiance ?

LE RÉSIDENT.

Oui, il en a bien un... et même un drôle de corps. C’est son aide-de-camp et son neveu. Il n’a pas de secret pour lui, à ce qu’on m’a rapporté. Au reste, cet aide-de-camp est un mauvais sujet, un bretteur... qui, il n’y a pas quinze jours, a tué en duel un officier français de la plus haute espérance. Et savez-vous pourquoi ? Parce que cet officier français lui a dit, en lui proposant la santé de Sa Majesté l’Empereur, qu’il lui couperait les oreilles s’il ne buvait pas. Il n’a pas bu, et l’a tué.

MADAME DE COULANGES.

Du reste, quelle espèce d’homme est-il ?... Son caractère ?...

LE RÉSIDENT.

Son caractère ?... ma foi... que voulez-vous que je vous dise ?... Je ne sais... il est toujours à friser sa moustache... Ah ! et puis c’est un fumeur, un fumeur déterminé. Oui, il passe quelquefois des heures entières, enfermé avec le marquis, à fumer d’une drôle de manière... avec de petits cigares de papier qu’ils font eux-mêmes. Ce que je vous dis est exact, je l’ai vu.

MADAME DE COULANGES.

Sans doute on vous aura remis quelques notes sur son compte ?

LE RÉSIDENT.

À vous dire vrai, on m’en a bien remis quelques-unes. Mais, ma foi, je ne sais ce qu’elles sont devenues. J’ai tant de papiers !... C’était peu de chose, puisque je ne m’en souviens plus.

MADAME DE COULANGES.

Fort bien. Mais au moins quel est son nom ?

LE RÉSIDENT.

Il se nomme Don... vous savez que tous les Espagnols s’appellent Don... Don Juan Diaz... Ils ont des noms uniques !... Don Juan Diaz... Il a bien encore un autre nom, mais pour le moment je ne m’en souviens plus... Il demeure aux Trois Couronnes, un hôtel sur le bord de la mer...

MADAME DE COULANGES.

Cela suffit. J’ai de grands remerciements à vous faire pour vos informations. – Il me faudrait mille écus.

LE RÉSIDENT, écrivant un billet.

Vous les aurez. Vous avez un crédit illimité dans la lettre, et sur votre figure... Hé hé hé !

MADAME DE COULANGES.

Me serait-il possible, monsieur, de faire passer par votre entremise de l’argent franc de port à un frère que j’ai sergent dans la garde... Cet argent provient de quelques marchandises françaises que j’ai vendues en Allemagne.

LE RÉSIDENT.

Sans la moindre difficulté. J’envoie tous les jours à mes amis du bœuf fumé par le courrier diplomatique. Mais pourrai-je compter sur un peu de reconnaissance ? Hé hé !

MADAME DE COULANGES.

Le billet est à vue ?

LE RÉSIDENT.

A vue sur messieurs Moor et compagnie. – Ce monsieur Juan Diaz est un heureux coquin... Car nous autres qui faisons de la diplomatie, nous comprenons tout de suite le fin des choses... Vous allez le séduire... Hé ! hé ! j’ai envie de me faire conspirateur, moi, hé hé hé !

MADAME DE COULANGES.

Ce ne serait pas chose aisée, monsieur, que de pénétrer vos secrets. Je suis bien fâchée de vous avoir dérangé, pour si peu de chose, de vos occupations diplomatiques.

LE RÉSIDENT.

Vous me permettrez, belle dame, de venir quelquefois me délasser de la politique auprès de vous ?...

MADAME DE COULANGES.

Pardon, monsieur ; vous ne réfléchissez pas, sans doute, que je ne dois pas recevoir le résident français dans l’île de Fionie.

LE RÉSIDENT.

Diable ! Vous avez bien quelque espèce de raison... Mais avec un grand manteau sombre, comme en portent les Espagnols... un soir... par un temps de brouillard...

MADAME DE COULANGES.

Non, voici ma première et ma dernière visite. Ma mère se chargera de vous porter les notes que j’adresserai au prince.

Elle met son voile et se dispose à sortir.

LE RÉSIDENT.

Permettez du moins...

LE DOMESTIQUE, entrant.

Cet aide-de-camp que vous savez bien... l’aide-de-camp du général La Romana désire vous parler.

LE RÉSIDENT.

Qu’il aille au diable ! Lafleur, conduisez madame par le petit escalier dérobé. Vite, vite ! Adieu, sirène !

Madame de Coulanges sort.

Quel dommage ! jamais je ne me suis senti tant d’esprit. Et j’étais en si beau chemin ! Au diable le fâcheux ! N’avoir pas un moment à soi !

Entre Don Juan.

Ah ! monsieur, j’ai l’honneur de vous présenter mes hommages : comment vous portez-vous ? – J’en suis charmé. Et le cher général ? Toujours de même ? – Enchanté ! Prenez donc la peine de vous asseoir.

DON JUAN.

Voulez-vous prendre la peine de m’écouter ?

LE RÉSIDENT.

Entièrement à vos ordres. Disposez de moi.

DON JUAN.

Il y a six mois, monsieur, que nous sommes sans nouvelles d’Espagne. Diverses raisons nous ont portés à croire, moi et d’autres officiers de notre division, que vous, monsieur, aviez des ordres de votre gouvernement pour les faire arrêter, et...

LE RÉSIDENT.

Pardonnez-moi, monsieur le colonel, vous êtes entièrement dans l’erreur, et, pour achever de vous détromper, je me fais un véritable plaisir de vous communiquer des dépêches de votre pays que je reçois à l’instant même. Voici une proclamation de son altesse le grand-duc de Berg ; voici un bulletin annonçant...

DON JUAN.

Eh ! que m’importent vos proclamations et vos bulletins ? C’est bien cela dont nous nous soucions ! Des nouvelles de nos familles, et non de celles du grand-duc de Berg, voilà ce que nous vous demandons !

LE RÉSIDENT.

Monsieur, il y a tant d’accidents qui peuvent empêcher une lettre de parvenir à son adresse ! Peut-être, par exemple, aura-t-on oublié d’affranchir vos lettres en Espagne, ce qui arrive très fréquemment, ou bien...

DON JUAN.

Plaisante excuse !

LE RÉSIDENT.

Voulez-vous me faire l’honneur de déjeuner avec moi ?

DON JUAN.

Grand merci, monsieur le résident. J’ai chez moi du chocolat de contrebande qui m’attend, et vous m’excuserez si je le préfère à votre café impérial.

LE RÉSIDENT.

Ah ! jeune homme, jeune homme ! se peut-il que vous oubliiez le tort irréparable que vous faites au commerce ! Ce chocolat ne vous est-il pas apporté par nos plus cruels ennemis ?

DON JUAN.

Que m’importe ! pourvu qu’il soit bon.

LE RÉSIDENT.

Monsieur, monsieur, le chocolat des tyrans des mers doit toujours paraître détestable à un officier qui a l’honneur de servir sous les drapeaux toujours victorieux de Sa Majesté Impériale.

DON JUAN.

Et Sa Majesté Impériale nous dédommage assurément de toutes les drogues continentales qu’elle nous fait avaler, grâce à son blocus !

LE RÉSIDENT.

Sans doute, monsieur. Sa Majesté ne veut-elle pas faire briller au-dessus des Pyrénées le soleil de la civilisation, dont les brouillards de l’anarchie ne vous ont laissé voir jusqu’à présent qu’une faible lueur ?

DON JUAN, riant.

Ha ! ha ! ha ! Quels soins paternels ! que cela est touchant ! Mais, franchement, monsieur, je vous avoue que nous aimons l’ombre en Espagne, et nous nous passerions fort bien de son soleil.

LE RÉSIDENT.

Nouvelle preuve du besoin que vous avez d’un législateur qui vous retrempe. Permettez-moi, monsieur le colonel, d’exprimer ici toute ma pensée. Vous n’êtes pas, vous autres Espagnols, à la hauteur du siècle ; et même, qui le croirait ? vous voulez repousser la lumière qu’on vous apporte. – Tenez, monsieur, je parie que vous n’avez jamais lu Voltaire ?

DON JUAN.

Je vous demande pardon, monsieur ; je sais par cœur une grande partie de ses œuvres.

LE RÉSIDENT.

En ce cas je ne vous en parlerai pas. – Mais enfin, vous êtes encore entichés... (non pas vous, monsieur, qui êtes un esprit fort comme un Français, mais la masse de vos compatriotes), vous êtes encore entichés de vos superstitions. Vous en êtes encore à n’avoir de respect que pour la monacaille... N’est-ce pas vous rendre service que de vous importer la philosophie du dix-neuvième siècle, et vous débarrasser de vos antiques préjugés, enfants de l’ignorance et de l’erreur ?

DON JUAN.

Monsieur, nous recevrons toujours la philosophie à bras ouverts quand on nous l’enverra dans des caisses de bons livres. Mais, d’honneur, le cortège de quatre-vingt mille soldats qui l’accompagne aujourd’hui ne nous la rend pas très aimable.

LE RÉSIDENT.

Sa Majesté veut vous arracher au joug des despotes insulaires.

DON JUAN.

À propos, on dit qu’en Portugal, sur le bord de la mer, auprès de certain bourg nommé Vimeiro...

LE RÉSIDENT.

Oh ! monsieur, vous êtes assurément mal informé.

DON JUAN.

Comment ? je ne vous ai rien dit encore.

LE RÉSIDENT.

Mais je devine ce que vous allez dire. Permettez-moi de rétablir les faits. Les Anglais ont débarqué à Vimeiro, il est vrai ; jusqu’ici vous êtes bien informé. Mais nous avons été les attaquer ; nous les avons tournés, coupés... Enfin on en a fait un carnage effroyable. – Il paraît même que beaucoup de leurs généraux ont été tués. Leur armée a été mise dans la plus épouvantable désorganisation... à la suite de quoi nos braves troupes, d’après des ordres supérieurs, se sont embarquées pour Brest en France. Telle est, monsieur, l’exacte vérité.

DON JUAN.

Voilà qui est admirable ! mille remerciements. Je vais faire part à mes amis des nouvelles que vous m’avez données...

LE RÉSIDENT.

Si vous le permettez, je vous remettrai une relation moins succincte et plus claire.

DON JUAN.

Oh ! votre relation est excellente et fort claire... et je m’y tiens. Adieu, monsieur, bon appétit ! Il en faut pour prendre le café de la grande nation.

Il sort.

LE RÉSIDENT.

Serviteur, monsieur ; mes respects à monsieur le marquis.

Seul.

Mauvais ricaneur. Qu’il rie tant qu’il voudra, je l’ai bien attrapé avec ma relation de la bataille de Vimeiro. C’est extraordinaire ! depuis que je suis dans la diplomatie, je me sens un aplomb, une intrépidité pour débiter des bourdes, dont je ne me serais pas cru capable il y a un an. Me voilà faisant des bulletins, en vérité, aussi bien qu’un major général. Patience, patience ! Je ne suis pas cloué à cette île. On avance vite au service de l’Empereur. Qui sait ? un jour peut-être bien me réveillerai-je avec le portefeuille des affaires étrangères sous mon chevet.

Il sort.

Scène II

Un salon de compagnie dans l’Hôtel des Trois Couronnes.

LE MARQUIS, seul, se promenant avec inquiétude, tire sa montre.

Il devrait être arrivé depuis une heure !... Je ne puis tenir en place... Peut-être que d’ici je découvrirai quelque chose.

Il ouvre la fenêtre qui donne sur la mer.

Non, pas un bateau en mer... Aussi loin que la vue peut s’étendre, les vagues, rien que les vagues... pas un point noir pour me donner une lueur d’espérance...

Il se promène.

Peut-être ont-ils craint ce mauvais temps... c’était au contraire celui qu’ils devaient choisir... Seulement, si je pouvais être sûr qu’ils ne se sont pas embarqués !...

Regardant à la fenêtre.

Le sloop a pris le large. Allons ! ils me tiendront encore un jour à la torture... Cependant... quelque temps qu’il fasse, m’écrivait l’amiral, vous aurez de mes nouvelles... Il me semble que je brûle... Pas une embarcation !... S’ils avaient été arrêtés, malgré leurs passeports, par quelques gardes-côtes ?... Auront-ils pris toutes leurs précautions pour cacher leurs dépêches ?... Je leur avais tant recommandé !... Oh ! ma tête se fend !... J’aimerais mieux mille fois me trouver au milieu des boulets d’un champ de bataille que dans cette chambre, attendant ce bateau, sans pouvoir hâter d’un seul instant son arrivée...

DON JUAN, derrière la scène.

Lorenzo, desselle la jument, il fait trop mauvais temps pour sortir. –

Entrant.

Au diable ce pays de brouillards et de pluies ! – Ah ! général, je baise les mains de Votre Excellence. Toujours à regarder par la fenêtre depuis que je vous ai quitté ? – Eh ! dites-moi, avez-vous compté combien il y a de vagues dans le Belt ?

LE MARQUIS.

Don Juan, comment trouves-tu ce pays ?

DON JUAN.

Comme une antichambre du purgatoire ; et j’espère qu’on me rabattra dans l’autre monde les années que j’y ai passées sur celles que je dois rôtir en expiation de mes péchés...

LE MARQUIS, à part.

La mer n’est pas tenable. J’espère qu’ils ne se sont pas embarqués.

DON JUAN, continuant.

Il y pleut toujours, quand il n’y neige pas. Les femmes y sont toutes ou blondes ou rousses ; jamais grand comme la main de bleu dans le ciel ; pas un pied mignon, pas un œil noir. Oh ! Espagne, Espagne ! quand reverrai-je tes basquinas, tes jolis escarpins, tes yeux noirs, brillants comme des escarboucles !

LE MARQUIS.

Don Juan, ne désirez-vous revoir l’Espagne que pour les yeux noirs et les pieds mignons qu’elle renferme ?

DON JUAN, après un silence.

Voulez-vous que je vous parle sérieusement ?

LE MARQUIS.

Oui ; mais êtes-vous capable d’une pensée sérieuse ?

DON JUAN.

Vive Dieu ! si vous n’étiez pas mon général, je vous dirais une raison bien sérieuse qui me fait désirer de revoir l’Espagne.

LE MARQUIS.

Parlez en toute assurance.

DON JUAN.

Vous ne me mettrez pas aux arrêts, vous me le promettez ?

LE MARQUIS.

Toujours des plaisanteries !

DON JUAN.

Vous voulez du sérieux ? Eh bien, si je veux revoir l’Espagne, c’est pour me trouver face à face avec ses oppresseurs, c’est pour planter en Galice l’étendard de la liberté ; c’est pour y mourir, si je n’y puis vivre libre.

LE MARQUIS, lui serrant la main.

Ô Don Juan ! je ne te connaissais pas encore. Tu as le cœur d’un véritable Espagnol, malgré ta légèreté apparente. C’est à ce cœur, Don Juan, que je veux confier un secret qu’il est digne d’apprendre. – Bien que nous ne portions pas de chaînes, nous sommes tout aussi captifs dans cette île que nous le serions dans un immense cachot. Ici une armée nombreuse d’auxiliaires nous observe. De l’autre côté du Belt, l’armée du prince de Ponte-Corvo pourrait en quelques jours se réunir aux Danois et aux Allemands pour nous écraser. Mais cette mer, qui nous ferme le chemin de notre patrie, cette mer...

Entrent madame de Coulanges, madame de Tourville, l’hôte, une femme de chambre. Don Juan les observe, et le marquis se retire dans le fond, à la fenêtre.

L’HÔTE.

Voici le salon de compagnie : ainsi vous n’aurez que le carré à traverser ; la société la plus distinguée s’y rassemble. Le général La Romana occupe en ce moment l’aile de la maison en face de votre appartement. Vous voyez qu’il est impossible de trouver un hôtel mieux fréquenté. Le cercle noble de la ville s’y réunit tous les soirs.

MADAME DE TOURVILLE.

Cela est fort agréable.

MADAME DE COULANGES.

Louise, faites porter mes malles dans nos chambres.

MADAME DE TOURVILLE.

Je vais avec vous. Je suis bien aise de me mettre au fait de la maison.

Bas à madame de Coulanges.

Allons, ferme ! Te voilà en présence de l’ennemi ; l’important est de bien débuter.

MADAME DE COULANGES.

Bon. Je reste ici pendant que tu rangeras un peu.

Affectant de la surprise.

Ah ! mais il y a quelqu’un ici !

L’HÔTE.

C’est le général dont je vous parlais, et son premier aide-de-camp.

DON JUAN, bas au marquis.

Excellence, voyez donc ce qui nous arrive ; de véritables prunelles andalouses, ou le diable m’emporte !

LE MARQUIS.

Don Juan, viens...

L’HÔTE.

Monsieur le marquis, une dame française qui va être votre voisine ! – Madame de Coulanges. – Madame, monsieur le général de La Romana, le colonel Don Juan Diaz.

MADAME DE COULANGES, à l’hôte.

Ainsi vous vous chargez de me procurer un domestique ?

L’HÔTE.

Je vais de ce pas le chercher. Excusez-moi si je vous quitte ; sans doute, ces messieurs se feront un plaisir...

DON JUAN.

Madame, c’est à nous, comme aux plus anciens locataires, à faire les honneurs de ce triste hôtel. Veuillez donc prendre la peine de vous asseoir. Ce ne peut être qu’un naufrage, madame, qui vous amène dans cette île maudite ; il y a bien longtemps que j’en demandais un au ciel, mais je n’espérais pas qu’il nous envoyât une...

MADAME DE COULANGES.

Pardon, monsieur le colonel, vos vœux n’ont pas été exaucés, car je suis arrivée hier par le paquebot ; et moi qui ne me pique pas de courage, je n’ai pas eu un instant de frayeur. En voyant la mer aujourd’hui, je me félicite d’avoir passé hier.

LE MARQUIS.

Don Juan ?...

DON JUAN.

Vous parlez trop bien espagnol, madame, pour n’être pas une de nos compatriotes. Vous avez eu compassion de nous autres, malheureux exilés.

MADAME DE COULANGES.

Non, monsieur, je ne suis pas Espagnole, mais j’ai longtemps habité votre beau pays.

DON JUAN.

J’aurais juré que vous étiez andalouse, à votre excellente prononciation, et surtout à vos yeux et à vos pieds. N’est-ce pas, Excellence, que vous auriez cru que madame était de Cadiz ?

MADAME DE COULANGES.

Pour moi, à vos compliments, j’étais tentée de vous prendre pour un Parisien ; vous m’avez dit trois paroles, et c’étaient autant de compliments. Je vous préviens qu’il ne me plaisent pas.

DON JUAN.

Ah ! madame, il faut me les pardonner : il y a si longtemps que je n’ai vu de jolie femme !

LE MARQUIS.

Don Juan, j’ai à te parler chez moi.

Il sort.

MADAME DE COULANGES.

Le général semble avoir quelque chose à vous dire ?

DON JUAN.

Oh bien ! qu’il attende ; je ne quitterai pas la compagnie d’une dame pour aller parler de casernes et de corps de garde avec un vieux général. – Pouvons-nous espérer, madame, de vous conserver longtemps ?

MADAME DE COULANGES.

Je ne sais. Depuis la mort de mon mari j’ai quitté la Pologne, et j’attends ici mon oncle, qui doit faire partie de votre corps d’armée.

DON JUAN.

Un militaire ?

MADAME DE COULANGES.

Il est colonel de dragons.

DON JUAN.

Et le numéro de son régiment ?

MADAME DE COULANGES, à part.

Je tremble !

Haut.

Mais le... le quatorzième, je crois...

DON JUAN.

C’est donc le colonel Durand, avec lequel j’ai servi. Mais son régiment était en Holstein, et il est parti depuis quelque temps pour l’Espagne.

MADAME DE COULANGES.

Le nom de mon oncle est M. de Tourville... Mais il est maintenant, je crois, attaché à l’état-major... Il a commandé autrefois ce régiment, ou bien peut-être ai-je confondu les numéros.

DON JUAN.

Vous avez quitté l’Espagne avant l’invasion...

Se reprenant.

avant que les Français n’entrassent en Espagne.

MADAME DE COULANGES.

Oui, monsieur. – Les Français sont bien détestés en Espagne aujourd’hui.

DON JUAN.

Des Françaises comme vous, madame, sont aimées en tout pays ; et je suis sûr que nos rebelles, comme vous les appelez...

VOIX derrière la scène.

Ils sont perdus ! ils sont dans le courant.

DON JUAN.

Ô Dieu ! quelques malheureux qui font naufrage !

Ils vont à la fenêtre.

MADAME DE COULANGES.

Oh ! cette barque là-bas, avec ces trois hommes. Ciel ! quelle énorme vague !

DON JUAN.

Ils vont se briser sur les récifs, si l’on ne va à leur secours ! Mais personne n’ose, à ce qu’il paraît.

MADAME DE COULANGES.

Oh ! si j’étais homme !

DON JUAN, déboutonnant son habit.

J’y vais, moi.

MADAME DE COULANGES.

Arrêtez ! arrêtez ! monsieur, vous allez vous perdre ; restez, je vous en supplie !

DON JUAN.

Non, non ! je ne puis demeurer tranquille quand je vois des hommes en danger de périr.

MADAME DE COULANGES.

Mais vous n’êtes pas marin... Arrêtez, au nom du ciel ! monsieur, vous allez périr avec eux, restez, restez !

Elle le prend par l’habit. Don Juan le lui laisse entre les mains, et sort.

Il veut mourir ! quel secours pouvez-vous leur porter !... monsieur !

À la fenêtre.

Colonel ! colonel Don Juan !... Le voici qui entre dans une petite chaloupe, avec deux hommes, braves comme lui ; malheureux ! et les vagues sont plus hautes que la maison.

Entre le marquis.

LE MARQUIS.

Qu’est-ce ? d’où vient tout ce tapage ?

MADAME DE COULANGES.

Hélas ! monsieur !... votre aide-de-camp...

LE MARQUIS.

Eh bien ?

MADAME DE COULANGES.

Il s’est élancé... malgré moi...

LE MARQUIS.

Où est-il ?

MADAME DE COULANGES.

Tenez, le voyez-vous !... Hélas !...

LE MARQUIS.

Don Juan ! Don Juan !

MADAME DE COULANGES.

Dieu ! quelle affreuse tempête !... et leur chaloupe est si petite !

LE MARQUIS, à la fenêtre.

Mes amis ! allez, arrêtez cette barque ! ils courent à leur perte. Tenez, voici ma bourse... mais partez !

MADAME DE COULANGES.

Hélas ! le danger est si affreux, que personne n’ose la ramasser.

LE MARQUIS.

Comment, lâches ! laisserez-vous périr ainsi vos camarades sous vos yeux ?... Ah ! je suis ébloui !... je ne vois plus rien... Dites-moi, le voyez-vous encore ?

MADAME DE COULANGES.

Oui, toujours. Ils sont couchés sur leurs rames...

LE MARQUIS.

Mon Dieu ! le rendras-tu victime de sa générosité ?

MADAME DE COULANGES.

Ha !... ils sont submergés, miséricorde !

LE MARQUIS.

Non, la barque de Don Juan flotte encore !... mais les autres...

MADAME DE COULANGES.

Je ne puis m’arracher à cet affreux spectacle bien qu’il me tue !

LE MARQUIS.

Ciel ! il a disparu !

MADAME DE COULANGES.

Je ne vois plus son écharpe rouge !

LE MARQUIS.

Malheureux ! que dirai-je à sa mère ?

MADAME DE COULANGES.

Mes yeux se remplissent de larmes... tout tourne autour de moi...

Elle se laisse tomber sur la fenêtre.

LE MARQUIS.

Il est mort ! il est mort ! Et sa mère qui me l’avait confié !...

Il court çà et là comme un forcené.

Au bout de quelques instants on entend des CRIS derrière la scène.

Les voilà ! les voilà !

LE MARQUIS.

Ils sont sauvés !... Je le vois !... Don Juan !... Don Juan !... Madame... il est sauvé !

MADAME DE COULANGES.

Quoi !... il n’est pas mort ?

LE MARQUIS.

Voilà leur bateau !... Ils ont pris les hommes de l’autre barque... Encore un effort, Don Juan !

MADAME DE COULANGES, agitant son mouchoir.

Courage, brave jeune homme, tu n’es pas fait pour mourir ici !

LE MARQUIS.

Tiens ferme le gouvernail, Don Juan... Encore cette vague... courage !

MADAME DE COULANGES.

Ah ! je n’y puis résister...

Elle se jette sur un sofa.

LE MARQUIS.

Don Juan !... Don Juan !...

CRIS derrière la scène.

Ils sont sauvés !

LE MARQUIS.

Bien !... encore celle-ci... c’est la dernière... Victoire !... Il touche au rivage... J’en mourrai de joie !... Madame, madame, venez donc le voir portant dans ses. bras le malheureux qu’il a sauvé... Est-ce là du courage !

Il sort.

MADAME DE COULANGES.

Voilà donc ce Don Juan !... Malheureuse que je suis !... j’espérais trouver quelque fat... et je trouve un héros !... Ah ! qu’il est différent de l’homme que mon imagination s’était formé !

Entrent Don Juan portant Wallis évanoui, le marquis, madame de Tourville, l’hôte, quelques valets.

DON JUAN.

Vive Dieu !... je suis heureux de savoir nager !... Ah ! vous voici, madame... faites-nous, de grâce, un peu de place.

L’HÔTE.

Prenez garde au sofa... mettez cette serviette sous lui.

DON JUAN.

Il s’agit bien de votre sofa ! Posons-le doucement !

LE MARQUIS, l’embrassant.

Mon fils ! mon cher Don Juan !

L’HÔTE, aux valets.

Allez préparer un lit bien chaud ; moi, je vais chercher un médecin.

Il sort.

DON JUAN, à madame de Coulanges.

Je parie, madame, que vous avez des sels sur vous ; toutes les jolies femmes en ont.

MADAME DE COULANGES.

Je vais en chercher.

Elle sort.

DON JUAN.

Ce ne sera rien, il est resté trop peu de temps sous l’eau. – Voyez donc, Excellence, sous cette mauvaise veste, cette chemise à jabot... Pour un pêcheur norvégien, cela est assez élégant.

LE MARQUIS, bas.

Tais-toi.

DON JUAN.

Hein ? – Frottez-lui les tempes de votre côté... et la paume des mains... Mais comme il les tient serrées toutes les deux sur sa poitrine !... Ah, ah ! Une petite boîte au bout d’un cordon ?... Il y a de l’amour là-dedans, ou le diable m’emporte.

MADAME DE TOURVILLE.

Voyons.

LE MARQUIS, prenant la boîte.

Occupons-nous du malade.

MADAME DE COULANGES, rentrant avec un flacon.

Tenez. Il commence à respirer. Maman, soutiens-lui la tête.

MADAME DE TOURVILLE.

Il faudrait le pendre par les pieds pour lui faire rendre l’eau qu’il a bue.

LE MARQUIS.

Oui. Ce serait le vrai moyen de l’achever.

WALLIS.

Où suis-je ?

DON JUAN.

Avec des amis, camarade. – Eh bien, comment cela va-t-il ?

WALLIS, portant les mains à son cou.

Ma boîte ?

DON JUAN.

Elle est en sûreté ; c’est le marquis de La Romana qui la tient. Il vous la rendra, soyez tranquille, et buvez ce que l’on vous présente.

WALLIS.

Le marquis ?...

DON JUAN.

Tenez, buvez ce cordial.

LE MARQUIS.

Qu’on le porte sur le lit de Pedro, mon valet de chambre.

DON JUAN, à madame de Coulanges.

Regardez, madame, regardez ce pauvre matelot. Vous voyez en lui le modèle des amants. Il tenait serrée sur son sein une petite boîte que M. le marquis vient de prendre, et qui contient un portrait de femme que son Excellence va nous montrer.

LE MARQUIS.

Don Juan, respectez les secrets de ce jeune homme.

DON JUAN.

À la bonne heure ; mais, pour ma peine, il faudra bien qu’il me montre un jour si elle est jolie ou non.

WALLIS.

Où est celui qui m’a sauvé ?

TOUS.

Le voici.

WALLIS.

Monsieur, donnez-moi votre main.

DON JUAN.

Allez, camarade, tâchez de dormir ; et puis, pour vous faire oublier toute l’eau salée que vous avez bue, je vous ferai vider une bouteille de véritable Jerez qui vous remettra le cœur.

Tous sortent avec Wallis, excepté Don Juan et madame de Coulanges.

MADAME DE COULANGES, très émue.

Monsieur...

DON JUAN.

Je donnerai je ne sais quoi pour voir ce portrait.

MADAME DE COULANGES.

Je voudrais trouver des mots pour vous exprimer mon admiration.

DON JUAN.

C’est une chose toute simple pour quelqu’un qui sait nager comme moi. Tout autre à ma place en aurait fait autant ; mais ce qu’il y a de singulier, c’est que je n’ai jamais si bien plongé. Quelle force l’on trouve dans ces moments-là !

MADAME DE COULANGES.

Oh monsieur ?... Tenez... je ne puis m’empêcher de vous embrasser.

DON JUAN.

Vive Dieu ! je voudrais qu’il y eût tous les jours des naufrages sous nos fenêtres. – Mais à propos, madame, il y avait trois personnes dans le bateau que nous avons sauvé.

MADAME DE COULANGES, l’embrassant.

Tenez... et encore... Oh ! je suis une folle !... mais jamais je n’ai tant souffert... ni jamais...

Elle pleure.

DON JUAN.

Qu’avez-vous ? Vous m’effrayez ! Vous êtes plus pâle que notre noyé.

MADAME DE COULANGES.

Oh ! monsieur... ce n’est rien... mais je ne puis m’empêcher de pleurer... Oh ! je suis une folle !

DON JUAN.

Ah ça, où est mon habit ? Je vous ai laissé mon habit entre les mains, comme le chaste Joseph... sans prétendre à une comparaison...

MADAME DE COULANGES.

Prenez bien soin de vous... Allez changer bien vite... je vous en supplie...

DON JUAN.

D’abord permettez-moi de vous reconduire jusqu’à votre appartement... Et pourrai-je ensuite venir savoir de vos nouvelles ?

MADAME DE COULANGES.

Oui, monsieur... toujours.

Elle sort appuyée sur le bras de Don Juan, en mettant son mouchoir sur ses yeux.

DON JUAN, restant seul.

Une intrigue bien commencée... un homme tiré de l’eau, un secret à apprendre. – Voilà, certes, de quoi finir agréablement sa journée. – Elle est fort jolie, cette dame, et semble avoir un bien bon caractère. Je n’aime rien tant, moi, que les gens francs et sincères qui ont le cœur sur les lèvres. – Ah ça ! allons changer, car je commence à avoir froid.

Il va pour sortir ; entre le marquis.

LE MARQUIS.

Nous sommes seuls, Don Juan. Tu es un brave Espagnol. Je vais t’ouvrir mon cœur.

DON JUAN.

Parlez, général, je grille d’impatience...

Bas.

et je meurs de froid.

LE MARQUIS.

Sais-tu qui tu as sauvé ?

DON JUAN.

Un pêcheur... peut-être un contrebandier ?

LE MARQUIS.

Un officier anglais, le lieutenant du Royal George, envoyé par l’amiral de la Station, avec lequel, depuis quelque temps, j’ai engagé une correspondance.

DON JUAN.

Je comprends... bravo ! je vois tout !... Parbleu, voilà qui est plaisant !... Et cet honnête amiral nous tirera peut-être de cette île du diable ?

LE MARQUIS.

Et nous ramènera dans notre vieille Espagne.

DON JUAN.

Espagne ! Ô mon cher pays, je vais donc te revoir !

LE MARQUIS.

Le défendre, Don Juan !

DON JUAN.

Mourir pour lui, pour la liberté ! Oh ! la mort me paraîtra douce sur le rivage d’Espagne ! – Mais, diable ! pourrons-nous emmener toute la division ?

LE MARQUIS.

Tous mes soldats me suivront. Tout cet prévu : la flotte anglaise jettera l’ancre dans cette baie avant que le prince puisse accourir avec ses Français pour s’opposer à notre dessein.

DON JUAN.

Quant aux étrangers qui garnisonnent l’île avec nous...

LE MARQUIS.

Nous avons des armes...

DON JUAN.

Et nous nous en servirons ?... Vivat !... Mais, diable ! voilà qui dérange un peu ma conquête de tout à l’heure...

LE MARQUIS.

Don Juan, est-il possible que vous ayez de pareilles idées dans un semblable moment !

DON JUAN.

Eh pourquoi pas ? la patrie d’abord, ensuite... un peu d’amour pour se distraire.

LE MARQUIS, souriant.

Tu es un fou, mais un brave garçon ; écoute, je mettrai dans peu ton zèle à l’épreuve.

DON JUAN.

C’est ce que je demande ! Vous verrez que, si quelquefois je suis trop disposé à rire, jamais je n’oublie pour une amourette l’honneur ou ma patrie.

LE MARQUIS.

Je te connais, bon jeune homme. Va, si les vents ne changent pas, dans quelques jours nous aurons quitté notre prison.

DON JUAN.

Vous me transportez de joie. – À propos, comment va cet Anglais ?

LE MARQUIS.

Grâce à toi, il pourra me donner les nouvelles que j’attendais. Il faudra que tu l’accompagnes à son bord pour me rapporter le dernier mot de l’amiral.

DON JUAN.

Disposez de moi. – C’étaient sans doute les lettres de l’amiral qu’il portait à son cou comme le portrait de sa maîtresse ?

LE MARQUIS.

Précisément. – Et toi tu voulais que je les montrasse !

DON JUAN.

Le pauvre diable ! il les tenait serrées dans ses mains, même après avoir perdu connaissance. – Avez-vous remarqué que son premier mot a été pour demander sa boîte ?

LE MARQUIS.

Et ce brave homme s’expose à une mort ignominieuse pour une entreprise qui n’intéresse que médiocrement son pays. De quelle ardeur ne devons-nous pas être enflammés, nous qui allons venger notre patrie trahie lâchement, nous qui allons combattre pour tout ce que les gens d’honneur ont de plus cher !

DON JUAN, avec enthousiasme.

J’espère que l’on parlera de nous un jour !

LE MARQUIS.

Qu’importe que la postérité oublie nos noms, pourvu qu’elle sente les effets de nos généreux efforts ! – Don Juan, faisons le bien pour le bien. – Ensuite remercions le ciel s’il nous envoie un Homère.

DEUXIÈME JOURNÉE

Scène première

MADAME DE TOURVILLE, MADAME DE COULANGES

Un appartement de madame de Coulanges à l’auberge des Trois Couronnes.

MADAME DE TOURVILLE.

Tu es une sotte ; te voilà toute sens dessus dessous, parce que tu lui as vu faire sa coupe. La belle chose que de savoir nager quand on l’a appris ! et pourtant une carpe lui en remontrerait.

MADAME DE COULANGES.

Mais un homme qu’il ne connaissait pas !... et les gens de cette maison disent que la côte est si dangereuse !

MADAME DE TOURVILLE.

Eh bien ! il sait nager. – C’est dit, et il a du courage : mais qu’est-ce que cela te fait ? Fais-moi toujours ton rapport.

MADAME DE COULANGES.

Je n’ai rien à dire.

MADAME DE TOURVILLE.

Sais-tu que je serais tentée de croire que tu t’es amourachée de ce petit officier brun, qui nage comme un canard ? – Tu as la berlue, mon enfant ; tu n’as rien vu. Moi, du premier coup d’œil, j’ai découvert un complot.

MADAME DE COULANGES.

Un complot ! en vérité, tu en vois partout.

MADAME DE TOURVILLE.

Il vaut mieux en voir où il n’y en a point, que de n’en pas voir où il y en a. Sais-tu que l’on a toujours une gratification, outre le traitement ordinaire, pour chaque complot que l’on évente ? – Dis-moi, as-tu remarqué que ce noyé avait une chemise de batiste ?

MADAME DE COULANGES.

Qu’y a-t-il là de si extraordinaire ?

MADAME DE TOURVILLE.

Ce qu’il y a d’extraordinaire ?... Allons, elle est folle, c’est fini. – Une chemise de batiste, avec un jabot. – Faut-il te le répéter : – Une chemise de batiste, hé ? C’est le fil d’une conspiration effroyable. Il y a de quoi faire pendre vingt personnes.

MADAME DE COULANGES.

Tu as bien de la pénétration.

MADAME DE TOURVILLE.

Et toi, bien de la bêtise ! – Comment ! il ne te saute pas aux yeux que cet homme est un espion ou suédois, ou anglais, ou russe... Et même il est certain qu’il est anglais, car je me trompe fort, ou sa chemise était de batiste anglaise. Ainsi voilà qui est assez clair.

MADAME DE COULANGES.

Clair !

MADAME DE TOURVILLE.

Un moment... De plus, il portait à sa veste un bouton dépareillé, avec une ancre dessus ; donc il vient d’un vaisseau anglais.

MADAME DE COULANGES.

Tous les marins ont des boutons semblables.

MADAME DE TOURVILLE.

Innocente ! – Et des portraits suspendus au cou ? Il était plaisant, le petit aide-de-camp, avec son portrait de femme. Il a bien joué son rôle, sur ma foi ! c’est un gaillard bien retors, et qui contrefait l’indifférent à merveille. – Et le général, qui a vite empoché la boîte avant qu’on pût y jeter un coup d’œil.

MADAME DE COULANGES.

Il y a peut-être bien du mystère là-dessous, mais je n’irai pas les ennuyer avec une histoire de boutons, de chemise de batiste et de semblables bagatelles. Ce serait le moyen de se faire rappeler sur-le-champ.

MADAME DE TOURVILLE.

Bagatelles ? bagatelles ?... Ah ! Élisa, dans les affaires rien n’est à dédaigner. C’est pourtant un poulet rôti qui m’a fait découvrir la cachette du général Pichegru ; et, sans me vanter, cela m’a valu bien de l’honneur, sans parler du profit. Voici le fait : c’était du temps de ton père, le capitaine Leblanc. Il revenait de l’armée ; il avait de l’argent, nous faisions bonne chère et grand feu. Un jour donc je m’en vais chez mon rôtisseur, et je lui demande un poulet rôti. – « Mon Dieu, madame, me dit-il, je suis bien fâché, mais je viens de vendre mon dernier. » – Moi qui connaissais tout le quartier, je voulus savoir à qui – « Qui est-ce qui l’a pris ? » que je lui demande. – Lui me dit : « C’est un tel, et il se traite joliment, car depuis trois jours il lui faut une volaille à chaque dîner. » – Nota bene qu’il y avait justement trois jours que nous avions perdu les traces du général Pichegru. Moi, je roule tout ça dans ma tête, et je me dis : « Diable ! voisin, l’appétit vous est venu ; vous avez la fringale. » Finalement, je reviens le lendemain, et j’achète des perdrix qui n’étaient pas cuites, remarque bien cela, pour avoir le temps de faire causer mon marmiton pendant qu’elles rôtiraient. Là-dessus, mon homme au gros appétit entre et achète une dinde rôtie, une belle dinde, ma foi ! – « Ah ! je lui dis, un tel, vous avez bon appétit, en voilà pour deux personnes, et pour une semaine. » – Lui cligne de l’œil, et dit : « C’est que j’ai de l’appétit comme deux. » Un Français se ferait pendre plutôt que de manquer un mot. Moi, je le regarde entre deux yeux, lui se détourne, prend sa bête et s’en va. Il ne m’en fallut pas davantage, je savais qu’il connaissait Pichegru. – On me happe mon homme, et, moyennant une récompense honnête, il livra bien et beau mon général, – et j’eus pour ma part six mille francs de gratification. Voilà ce que c’est que de faire attention à des bagatelles.

MADAME DE COULANGES.

Oh ! tu es fort habile ; pour moi, je ne suis pas en train de deviner.

MADAME DE TOURVILLE.

Fais comme tu l’entendras, cela te regarde ; quant à moi, je m’en lave les mains. Si un autre a la gratification, si l’État en souffre, ce ne sera pas ma faute.

MADAME DE COULANGES.

Bah ! ce Don Juan m’a l’air d’un...

MADAME DE TOURVILLE.

Veux-tu que je te dise de quoi il a l’air ? Il a l’air d’aimer les dames ; et, si tu avais de l’esprit comme moi, tu mangerais à deux râteliers, et tu tirerais plus d’un quadruple à monsieur le colonel. C’est un marquis, sans que cela paraisse, et les domestiques disent qu’il roule sur l’or. Il leur donne des pourboires !...

MADAME DE COULANGES.

Mon Dieu ! que je suis fatiguée ! je n’ai pu fermer l’œil de la nuit.

MADAME DE TOURVILLE.

Il a l’air libertin comme un démon. – Ah ! mon enfant, si j’avais été aussi jolie que toi, je n’en serais pas où j’en suis ; et pourtant, si tu ne m’avais pas auprès de toi dans tes missions, que ferais-tu ? Il faut que, moi, je me mette en quatre pour amener le gibier à mademoiselle, qui n’a que la peine de se baisser pour le prendre, et de dire merci pour l’argent que cela rapporte.

MADAME DE COULANGES, avec ironie.

Sans compter l’honneur.

MADAME DE TOURVILLE.

Bah ! bah ! Est-ce qu’il faut penser à cela, il y en a de plus huppés que nous qui font de pires métiers.

UNE FEMME DE CHAMBRE, entrant.

M. Don Juan Diaz demande si ces dames sont visibles.

MADAME DE TOURVILLE.

Sans doute. – Ce que c’est que d’être jolie ! elle n’a pas besoin de se donner de la peine ; qu’elle se montre seulement, et on lui court après.

DON JUAN, entrant.

Pardon, mesdames, si je me présente devant vous sans autre titre que ma qualité de voisin. J’ai pris la liberté de venir m’informer si la scène d’hier n’avait pas produit un fâcheux effet sur la santé de madame.

MADAME DE COULANGES.

J’ai été fort émue sans doute... mais jamais je n’ai ressenti une émotion si douce.

MADAME DE TOURVILLE, bas.

Bien dit. –

Haut.

Prenez donc la peine de vous asseoir, monsieur.

MADAME DE COULANGES.

Vous ne vous êtes pas trouvé incommodé... et le malheureux que vous avez sauvé ?...

DON JUAN, assis.

Il est frais et gaillard, et parle déjà de se mettre à la poursuite des harengs... Mais, madame, vous paraissez encore souffrante : je me reproche d’avoir apporté ce mourant sous vos yeux... mais dans le trouble...

MADAME DE COULANGES.

Après vous avoir vu braver la mort !... Mais je me porte très bien.

MADAME DE TOURVILLE, à part.

Elle joue la passion à merveille ! –

Haut.

Et vous, monsieur, vous ne nous donnez pas des nouvelles de votre santé, après l’imprudence que vous avez faite. – Ah ! jeune homme, jeune homme ! mais ils sont tous comme cela !

MADAME DE COULANGES, bas à sa mère.

Tous ?

DON JUAN.

En vérité, j’ai passé une nuit fort agréable,, enchanté d’avoir pris un bain de mer dans cette saison.

MADAME DE TOURVILLE.

Ma fille ne cessait de parler de votre courage. Elle craignait que vous ne prissiez une fluxion de poitrine.

DON JUAN.

Je suis bien fier de vous avoir fait penser à moi. Mais nous autres militaires, nous sommes à l’épreuve d’un bain froid.

MADAME DE TOURVILLE.

Peut-être, monsieur, avez-vous connu dans vos campagnes mes fils, deux officiers de la plus grande espérance ?... l’aîné, le général de Tourville, et le cadet, le colonel Auguste de Tourville.

MADAME DE COULANGES, bas à sa mère.

Prends garde !

DON JUAN.

J’avouerai à ma honte que j’entends leurs noms pour la première fois... mais je lis si peu les bulletins !

MADAME DE TOURVILLE.

Ah ! vous avez bien raison. Du sang, on n’y voit que cela. Ah ! M. Diaz, j’ai bien peur que l’on n’envoie mes enfants en Espagne ; cela nous ferait bien de la peine, c’est une guerre si injuste !...

Don Juan, au lieu de répondre, joue avec son écharpe.

MADAME DE COULANGES.

Vous m’avez dit, je crois, que vous aviez demeuré à Séville ?

DON JUAN.

Assez longtemps pour conserver un tendre souvenir de cette noble cité et de ses habitants. Mais, vous, madame, à l’exception de leur teint tant soit peu moresque, vous me retracez tout ce que j’admirais dans les dames de Séville.

MADAME DE TOURVILLE.

C’est à Séville qu’est votre junte ? Ah ! ce sont des gens bien courageux, des Romains du temps de Jules César.

MADAME DE COULANGES.

Colonel, vous êtes sans doute musicien ? En votre qualité d’Espagnol, vous êtes tenu de savoir pincer de la guitare, je mettrais votre talent à l’épreuve, si je ne craignais de vous ennuyer.

DON JUAN.

Ah ! madame, pourrais-je m’ennuyer de ce qui vous amuse ? Mais, modestie à part, je ne joue de la guitare qu’assez bien pour donner une sérénade au besoin, ou pour accompagner nos simples romances espagnoles. – Pour vous, madame, en votre qualité de Française, vous n’aimez sans doute que les grands airs d’opéra.

MADAME DE COULANGES.

Point du tout. Vos airs mélancoliques me plaisent plus que cette musique sans caractère qu’il est de bon ton d’admirer.

MADAME DE TOURVILLE.

Votre musique me chasse. Excusez-moi, colonel Diaz ; il faut que j’aille faire une visite à mon banquier... un placement de fonds, vous savez... car ma fille... l’argent !... ce n’est rien pour elle ! –

Bas à sa fille.

L’occasion est belle, profites-en.

Elle sort.

DON JUAN.

Vous aimez les romances espagnoles ? Seriez-vous assez bonne pour en chanter une ?

MADAME DE COULANGES.

Mais cela vous donnera peut-être la maladie du pays.

DON JUAN.

Heureusement la musicienne balancera l’effet de la musique.

MADAME DE COULANGES.

Voici des romances, choisissez.

DON JUAN.

Celle-ci, dont je ne vois que le titre ; ce doit être une vieille romance.

MADAME DE COULANGES, à part.

Hélas ! quel choix !

DON JUAN.

Un chevalier amoureux d’une Moresque, c’est le sujet favori des anciens poètes.

Madame de Coulanges chante, et Don Juan l’accompagne avec sa guitare.

Romance

Alvar de Luna était un cavalier de renom, natif de Zamora. Son cheval s’appelait Aquilon, et son épée Tranche-fer. Il avait tué plus de Maures qu’il n’y a de grains à mon chapelet. Jamais cavalier des Espagnes ne lui fit perdre les arçons. Jamais il ne fut vaincu en duel ni en bataille ; mais il fut vaincu par deux beaux yeux.

Les beaux yeux de Zobéide, fille de l’alcayde de Cordoue-la-Grande. Il jeta son épée, abandonna son coursier dans un pré. Il prit une guitare, monta sur une mule noire aux pieds blancs, et s’en vint à l’Alcazar de Cordoue, et dit à Zobéide : « Je t’aime ; monte en croupe avec moi, et t’en viens à Zamora. »

Zobéide lui répondit avec un soupir : « Beau cavalier, je t’aime d’amour ; mais Allah est mon Dieu, et Christ est le tien. Je te le dis en vérité, je mourrai avant peu, car tu m’as blessée au cœur. Mais je ne serai point ta femme, car je suis maure, et tu es chrétien. »

Le bon chevalier remonta sur sa mule, et revint à Zamora, sa patrie ; et il distribua tout son bien aux pauvres. Dieu fasse paix au frère Jayme du cloître de Saint-Inigo ! Et il mourut en odeur de sainteté, le cœur brisé d’amour, parce que Zobéide était maure et qu’il était chrétien.

MADAME DE COULANGES, tristement.

Eh bien ! qu’en pensez-vous ?

DON JUAN.

Charmante ! divinement chantée ! – Je voudrais que l’on fit une loi en Espagne pour défendre à tous les fous de se faire moines, excepté aux fous d’amour. Ce serait le moyen de diminuer le nombre des couvents ; et, s’il en restait encore, cela donnerait une bonne idée de nous aux étrangers.

MADAME DE COULANGES.

Comment trouvez-vous les paroles ?

DON JUAN.

Comme celles de toutes nos vieilles romances. Voilà bien les sottes mœurs du bon vieux temps. Cet Alvar de Luna était un plat animal. Eh ! vive Dieu ! que ne se faisait-il musulman au lieu de se faire moine ?

MADAME DE COULANGES.

Ah ! – Il y a tel obstacle qui peut séparer deux personnes faites pour s’aimer.

DON JUAN.

Comment ? la différence de nation ou de religion ?

MADAME DE COULANGES.

Il peut exister bien d’autres causes.

DON JUAN.

Quelles donc ?

MADAME DE COULANGES.

Par exemple...

DON JUAN.

Eh bien ! vous ne trouvez pas d’exemple ? – Ah ! dites-moi, madame, seriez-vous incapable de renoncer à votre patrie pour un... un époux... qui aurait su se faire aimer ?

MADAME DE COULANGES.

Sans doute, c’est le devoir d’une épouse. – Mais...

DON JUAN, vivement.

Mais ?...

MADAME DE COULANGES.

...Je ne me remarierai point.

S’efforçant de sourire.

Il est trop agréable d’être veuve.

DON JUAN, à part.

Au diable la romance !

MADAME DE COULANGES.

Voulez-vous chanter encore ?

DON JUAN.

Je craindrais de vous fatiguer, madame ; – je m’aperçois d’ailleurs que ma visite s’est un peu trop prolongée.

MADAME DE COULANGES.

Colonel, ce sera toujours avec le plus grand plaisir que... mais...

À part.

Que lui dire pour qu’il ne vienne plus se jeter dans les pièges qu’on lui tend ?

LA FEMME DECHAMBRE, entrant.

M. le marquis de La Romana demande monsieur.

DON JUAN.

Son général avant tout... voilà les principes de Don Alvar. – Madame, permettez-vous ?

Il baise la main de madame de Coulanges, et sort.

MADAME DE COULANGES, à sa femme de chambre.

Venez me délacer ; j’étouffe.

Elles sortent.

Scène II

DON JUAN, WALLIS, MATELOTS dans le fond occupés à préparer une barque, UNE SENTINELLE se promène devant l’auberge

Le bord de la mer.

WALLIS.

Voyez ! le sloop s’est rapproché pour nous. Il élève un fanal à la hune.

DON JUAN.

Je vois comme un ver luisant, à une lieue de nous.

WALLIS.

Vous n’avez pas encore l’œil d’un marin. Allez, ils sont plus près de nous que vous ne pensez. Dans une heure je vous débarquerai ici, et tout sera fait. – Enfants, vos rames sont-elles bien entortillées de linge ?

UN MATELOT.

Tout à l’heure, lieutenant ; elles ne feront pas plus de bruit que la patte d’un canard.

WALLIS.

Quand nous passerons devant le môle et la batterie, couchez-vous sur vos rames, et, si l’on nous hèle, que personne ne réponde.

DON JUAN.

Soyez sans inquiétude. Toutes les nuits des contrebandiers passent devant les forts de la côte sans qu’on s’en aperçoive.

Une fenêtre s’ouvre, madame de Coulanges paraît au balcon de l’auberge.

DON JUAN.

Ah !

WALLIS, bas.

Quelqu’un nous observe. Au large !

DON JUAN, bas.

Ne craignez rien. Qui nous reconnaîtrait !

À la sentinelle.

Tu seras encore de faction quand je reviendrai ?

LA SENTINELLE.

Oui, mon colonel.

MADAME DE COULANGES, chantant, sans les voir.

« Mais je suis maure, et vous êtes chrétien. »

DON JUAN, bas.

Au diable le refrain !

WALLIS, bas aux matelots.

Dépêchez-vous, au nom du diable ! il ne fait pas bon ici.

MADAME DE COULANGES.

La fraîcheur du soir ne peut éteindre le feu qui me brûle.

Apercevant Don Juan.

Ah ! qui sont ces hommes ?

WALLIS.

Colonel ! million de tonnerres ! que faites-vous sous ce balcon, planté comme une perche ? – Par le ciel ! voici venir quelqu’un de ce côté, on peut nous couper la retraite. Ne dites mot.

Madame de Tourville entre avec une femme de chambre.

MADAME DE COULANGES, bas à Don Juan.

Éloignez-vous, qui que vous soyez !

Elle rentre.

MADAME DE TOURVILLE.

Ah, mon Dieu ! des hommes devant l’hôtel !... Heureusement voici la sentinelle pour nous protéger... et ma fille qui était au balcon...

Elle s’avance vers la barque.

WALLIS.

Halte-là ! nous sommes des contrebandiers, Ne nous perdez pas, et vous aurez du tabac pour rien.

MADAME DE TOURVILLE, s’approchant toujours.

En auriez-vous, messieurs ? je voudrais en acheter.

WALLIS.

On vous en portera. Mais n’avancez pas. – Au large ! à moi le gouvernail !

La barque s’éloigne.

MADAME DE TOURVILLE.

Cette voix ne m’est pas inconnue. – Et cet autre enveloppé jusqu’aux yeux dans son manteau ; et la sentinelle qui ne crie pas à la garde... tout cela est fort singulier ; – mais je saurai ce qui en est. – Entrons.

Elles entrent dans l’auberge.

Scène III

MADAME DE COULANGES, MADAME DE TOURVILLE

Appartement de madame de Coulanges.

MADAME DE TOURVILLE.

Tu as beau dire, c’était lui.

MADAME DE COULANGES.

Non, te dis-je. N’as-tu pas vu, ainsi que moi, que c’étaient des contrebandiers ?

MADAME DE TOURVILLE.

À la bonne heure ! mais je suis bien aise de les voir revenir. Je ne me coucherai pas.

MADAME DE COULANGES.

Mais, maman, tu te feras du mal. Laisse-moi, je veillerai à ta place.

MADAME DE TOURVILLE.

Non, non. Couche-toi. Il faut te conserver le teint frais. Moi, qui n’ai plus de fraîcheur à perdre, je veillerai. D’ailleurs, je ne veux m’en rapporter qu’à moi dans ces affaires-là. – Laisse le volet comme je l’ai mis, il ne faut pas qu’on voie de la lumière chez nous.

MADAME DE COULANGES.

Ils ne reviendront peut-être que dans deux ou trois jours.

MADAME DE TOURVILLE.

Non, non ! si ces gens sont ceux que je pense, ils seront ici avant que le soleil se lève. – Le général a l’air soucieux depuis que nous sommes ici... Je l’ai entendu toute la nuit dernière se promener dans sa chambre au lieu de dormir. – Va, tout cela n’est pas naturel. Mais laisse-moi faire, ils seront bien fins s’ils m’échappent.

MADAME DE COULANGES.

Au lieu de te fatiguer à veiller, ne peux-tu pas demander à l’hôte si quelqu’un est sorti cette nuit ?

MADAME DE TOURVILLE.

Sotte que tu es ! l’hôte est sans doute acheté par eux... et puis ces gens-là sont d’une négligence... – Je viens de jouer à la bouillotte chez le résident français ; je les ai tous décavés. – Ah ! qu’ils sont encore innocents ! – Mais couche-toi donc : tu me fais de la peine. Sais-tu qu’il est près d’une heure ?

MADAME DE COULANGES.

Je ne puis dormir quand je sais que tu veilles.

MADAME DE TOURVILLE.

Comme il te plaira. – Il y a encore de la lumière chez le général. On en voit la réflexion sur l’eau. Si j’osais, j’ouvrirais le balcon.

MADAME DE COULANGES.

Ouvre. Je crois que l’air soulagera mon mal de tête.

MADAME DE TOURVILLE.

Oui, mais cela donnerait l’alarme au vieux renard. – Écoute, il marche.

Madame de Coulanges fait tomber une chaise.

Que le diable t’emporte ! Comment, tu ne peux pas te tenir tranquille ?

MADAME DE COULANGES.

Oh ! que je me suis fait de mal au pied !

MADAME DE TOURVILLE.

Tais-toi, douillette !

MADAME DE COULANGES.

Oh ! je souffre tant !... oh !

MADAME DE TOURVILLE.

Quelle est cette lumière, là-bas dans la mer ?

MADAME DE COULANGES.

Un fanal, peut-être, pour montrer la passe.

MADAME DE TOURVILLE.

Je crois plutôt que c’est ce vaisseau sous pavillon hambourgeois qui croise depuis quelques jours à l’entrée du Belt.

MADAME DE COULANGES.

Eh bien ! qu’est-ce que cela te fait qu’il y ait un vaisseau hambourgeois ?

MADAME DE TOURVILLE.

Hambourgeois ? – Il est de Hambourg comme moi.

MADAME DE COULANGES.

Tu fais toujours des suppositions étranges. Moi, je ne voudrais pas me charger ainsi la conscience.

MADAME DE TOURVILLE.

La conscience ? Tu veux me faire rire, avec ta conscience. Tu parles comme un frocard. – Chut ! – Au lieu d’une lumière, il y en a maintenant deux, mais bien faibles. – Ah ! ah ! voici qui devient intéressant.

MADAME DE COULANGES, à part.

Hélas ! –

Haut.

Tu connais donc les signaux des marins ?

MADAME DE TOURVILLE.

Et la lumière qui disparaît chez le général... Bravissimo !

MADAME DE COULANGES.

Il est allé se coucher, il a plus d’esprit que nous.

MADAME DE TOURVILLE.

Oui, oui, innocente, crois qu’il dort. – Voici sa lumière qui reparaît. – C’est peut-être, diras-tu, qu’il a soufflé sa chandelle, et qu’elle s’est rallumée toute seule, comme cela arrive quelquefois. – Trois lumières au vaisseau !... de notre côté, éclipse. – Ah ! la chandelle s’est encore rallumée... Nous vous tenons, monsieur le marquis Romain. – Comme tu es pâle ! Je te disais bien qu’il n’est pas bon pour toi de veiller si tard. Couche-toi, ma bonne Élisa ; la fortune te viendra en dormant, car notre fortune est faite.

MADAME DE COULANGES.

Plût au ciel qu’elle fût faite depuis longtemps !

MADAME DE TOURVILLE.

C’est bien dit, ma foi ; car, à l’heure qu’il est, nous roulerions carrosse à Paris, au lieu de nous morfondre dans cette île. Mais patience !... – Il n’y a plus qu’une lumière.

MADAME DE COULANGES.

Allons nous coucher maintenant.

MADAME DE TOURVILLE.

Ah ! et ma conscience ? Non, non, il faut que je le voie rentrer. Jusque-là je n’aurai pas la conscience nette. Il me faut des preuves... et elles arrivent en bateau. – Si j’osais, j’irais tout de suite chez le résident... mais cela ne servirait à rien. Il est si bête ! non, j’écrirai moi-même au prince.

MADAME DE COULANGES.

Il me semble que ma tête est en feu.

MADAME DE TOURVILLE.

Quand nous reviendrons en France, nous pourrons faire une belle affaire sur les percales, nous en passerons pour de l’argent. En donnant une robe ou deux à la femme du directeur des douanes, on passe tout ce qu’on veut.

MADAME DE COULANGES.

Oui, je voudrais que nous n’eussions jamais fait que la contrebande.

MADAME DE TOURVILLE.

Il faut prendre des deux mains. – Je voudrais bien savoir ce qu’est devenu ton frère Charles. Il y a plus de deux ans qu’il n’a écrit.

MADAME DE COULANGES.

Tu sais comme il est. Tu lui as donné une si bonne éducation !... à peine sait-il écrire.

MADAME DE TOURVILLE.

C’est égal ! Charles est un garçon qui ira loin si un boulet ne l’arrête en chemin. Son colonel dit qu’il a du cœur comme un lion. Il est toujours le premier là où il y a des coups à donner et à recevoir.

MADAME DE COULANGES.

Oui, et du mal à faire.

À part.

Il devrait être ici.

MADAME DE TOURVILLE.

C’est tout le portrait de son père, M. Leblanc. Il était capitaine dans les guides. Il est mort bravement au champ d’honneur. Son lieutenant, qui est le père d’Auguste, m’a dit qu’il avait quinze coups de sabre rien que sur la tête.

MADAME DE COULANGES.

Quelle horreur !

MADAME DE TOURVILLE.

Moi, j’ai toujours eu du faible pour les gens de cœur. Le premier que j’ai eu, c’était un général qui est parti pour l’Amérique... Les sauvages me l’ont mangé après l’avoir rôti. – Ce que je te dis est exact.

MADAME DE COULANGES.

Ô Dieu !

MADAME DE TOURVILLE.

Je me souviendrai toujours d’un conseiller d’état ; qui m’entretenait à douze mille francs par an. Un jour il se laissa donner devant moi une paire de soufflets par un petit sous-lieutenant de chasseurs à cheval qui n’avait pas un sou vaillant. Ma foi ! je ne pus m’empêcher de quitter le richard, et de prendre le petit chasseur. C’est qu’alors-- j’étais jeune, mais c’était une folie. – Si j’étais homme, je serais militaire, c’est sûr.

MADAME DE COULANGES.

Tu ne vois rien ? Je te disais bien...

MADAME DE TOURVILLE.

Non, je ne vois rien encore... Ah ! chut ! je vois quelque chose de noir qui vient sur l’eau ; c’est une barque ou une baleine. – Fermons le volet mieux que ça... Élisa !

MADAME DE COULANGES.

Ce sont... les contrebandiers ?

MADAME DE TOURVILLE.

Voici mon homme au manteau... ou plutôt le tien... Il serre la main à un autre, il saute à terre... Entrera-t-il ici ?... Bonsoir, Élisa.

Elle sort.

MADAME DE COULANGES, seule.

Il est perdu !... et c’est moi, misérable que je suis, qui l’ai perdu ! Maudit soit le jour où j’ai abordé dans cette île ! – Plût au ciel que nous eussions péri avant d’entrer dans le port !... Ainsi le seul homme pour qui j’ai senti de l’amour va périr... et c’est moi, moi qui l’aime, qui lui ai mis la corde au cou ! Il va croire que cette femme qu’il aimait a feint une passion généreuse, tandis qu’elle se faisait payer sa tête. – Moi, vendre Don Juan pour de l’or ! – Comment se peut-il faire que j’aie jamais consenti à prendre cet épouvantable métier ? Une catin, qui s’abandonne à des portefaix, vaut mieux que moi. Un voleur vaut mieux que moi... Et moi, j’ai pu !... Il faut que je sois bien changée depuis peu de temps ; car, en venant ici, lorsque je ne songeais qu’à pénétrer les secrets de ce jeune homme pour les trahir, je n’avais jamais songé que ce fût une chose si horrible... Mon amour pour lui m’a ouvert les yeux. – Ah ! Juan Diaz, toi seul tu pourras m’arracher de la fange où ils m’ont plongée... Oui, le sort en est jeté : je m’attache à sa fortune ; je lui dirai tout ; je renonce à tout pour le suivre... À tout ! comme si je pouvais lui sacrifier quelque chose !... Mon pays... que m’importe mon pays ? – Ma famille... qui s’est étudiée à gâter mon bon naturel, à me façonner au vice... ma famille m’est odieuse !... Je ne puis aimer que Juan Diaz. Mais voudra-t-il de moi, sachant qui je suis ? – Lui cacher... non, Juan Diaz n’est pas un amant à qui je pourrais cacher quelque chose... Et lui dire... à lui qui s’indigne au récit d’une bassesse !... Il me chasserait loin de lui ; il aimerait mieux, j’en suis sûre, une fille d’auberge, laide, grossière, que la belle Élisa qui amorce les gens de son amour pour les conduire à la mort... Eh bien, qu’il pense de moi ce qu’il voudra ; je l’aime trop pour songer à moi. Tôt ou tard il saura qui je suis... Peut-être m’en voudra-t-il moins s’il apprend tout de moi-même... Il connaîtra mon amour... Il faut aimer pour faire un semblable aveu... Je lui dirai tout... je m’expose à sa.colère... n’importe ! je le sauverai. Dût-il me battre, me souffleter, me cracher au visage, je le sauverai. J’aime mieux un soufflet de Juan Diaz que des billets de banque teints de son sang... Peut-être aura-t-il quelque pitié d’une malheureuse qui n’était pas née avec une âme de boue, mais que des méchants ont avilie. Ils n’ont pu m’ôter un reste de conscience... De conscience ? Non, elle est morte en moi ; depuis longtemps elle ne parle plus. Je n’agis ni par vertu, ni par conscience : c’est à l’amour, seulement à l’amour, que je devrai de ne pas mourir sans avoir fait une bonne action.

Elle sort.

Scène IV

La chambre à coucher de Don Juan Diaz.

MADAME DE COULANGES, entrant.

Il est encore avec le général... Je tremble en mettant le pied dans cette chambre... Voilà la première bonne action que je fais, et je tremble !... Il me semble le voir partout...