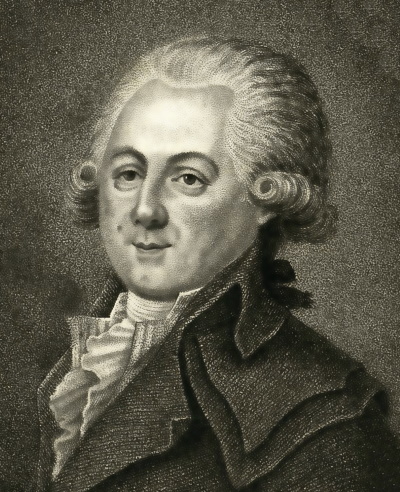

Le Faux ami (Louis-Sébastien MERCIER)

Drame en trois actes.

Édité en 1772.

Personnages

MONSIEUR MERVAL, homme de robe

MADAME MERVAL

MADEMOISELLE CORBELLE, sœur de Madame Merval

JULLER, célibataire

NERVILLE, cousin de Monsieur Merval

LE PETIT MERVAL, âgé de sept ans

UN DOMESTIQUE

La scène est à Paris, dans la maison de Monsieur Merval.

ACTE I

Scène première

MERVAL

Il est en robe de chambre et se promène.

Je serai mieux ici qu’auprès d’elle... Tachons de nous posséder... Remontons à la source de nos querelles ; et voyons-là, sans prévention de ma femme ou de moi, lequel a tort : c’est elle... oh, c’est elle... assurément, c’est elle...

En soupirant.

Cruel examen ! Ah ! lorsque je soupirais après l’instant qui devait nous unir, je ne pensais pas qu’un jour viendrait... Mais quoi ! me repentirais-je des liens que j’ai formés ? Voudrais-je les briser s’il était en mon pouvoir ?... Non, non... Je l’aime donc encore... Ah ! si je ne l’aimais pas, mon cœur éprouverait-il le tourment qui le déchire ?

Il s’assied et porte la main à son front, comme pour rêver en silence.

Scène II

MERVAL, JULLER

JULLER, entrant et lui frappant sur l’épaule.

Eh bien ! Que fait donc là notre ami ? À qui en a-t-il avec cet air rêveur ?... Oh ! pour le coup voilà bien le tableau des charmes du mariage. Ces Époux, quand ils se lèvent le matin avec leur grand bonnet de nuit, ils font une mine...

MERVAL...

Mon Dieu, Juller, laisse-moi. Je n’ai ni sujet ni envie de rire. Jamais je n’eus plus besoin de repos.

JULLER.

Oh ! te voilà, te voilà à merveille. Lorsque Monsieur se promène au milieu de ses belles pensées, il serait fâcheux de le troubler en si bonne compagnie. Il faut respecter les graves méditations d’un père de famille... Eh bien ! tu peux rêver à ton aise ; je te souhaite le bon jour.

MERVAL, l’arrêtant.

Eh non ! demeure... Mais ne viens point aigrir ma tristesse par une joie déplacée.

JULLER.

Veux-tu que je boude aussi ? Soit... Eh ! je veux te dissipé, te distraire...

MERVAL.

Je le crois... Mais à quelle heure êtes-vous donc rentrés ce matin ? Tu promènes donc comme cela toute la nuit notre petit cousin. C’est un honnête garçon ; ne vas point le gâter. Nerville a rapporté de sa province cette candeur qui s’y est réfugiée ; voudrais-tu l’engager dans ce tourbillon qui lui ferait tourner la tête ?... Pour toi, tu as pris ton pli ; tu seras toujours un vaurien... aimable.

JULLER.

J’ai conduit Nerville, dans ces jours de fêtes, au milieu de tous ces bals qui se succèdent et s’éclipsent, parce qu’il faut qu’il voie tout : va, le pauvre garçon n’est pas né pour la fatigue du grand monde. La quiétude sera son lot. Il est allé se reposer depuis une heure ; moi, je venais passer mon sommeil avec toi ; car je n’aime guère à dormir : c’est du temps perdu.

MERVAL.

Mais serait-il mieux employé à courir la nuit ? Quel goût trouves-tu dans un train de vie si bizarre ?... Et Nerville a du plaisir ?

JULLER.

Son goût tarde à se former... Je ris encore de tout mon cœur, lorsque je songe au singulier contraste que sa mine philosophique faisait avec le ton de nos délicieuses orgies.

MERVAL.

Pour moi, je l’en estime davantage.

JULLER.

Je veux qu’il connaisse son Paris. Ce n’est pas pendant le jour que l’on voit ce qu’il y a de plus curieux. Ah ! mon ami, quelle ville ! Il y a beaucoup de gens qui y vivent soixante années sans soupçonner les merveilles qui les environnent.

MERVAL.

Je suis peut-être de ces gens-là ?

JULLER.

Tu l’as dit. Il n’y a que deux mois que Nerville nous est arrivé, et je gagerais qu’il est déjà plus au fait que toi, sur le local et sur mille particularités...

MERVAL.

Nerville ne pourrait-il pas échanger toutes ces belles connaissances contre d’autres plus utiles, plus importantes, et pour lesquelles ses parents l’ont envoyé précisément en cette capitale ? Les Arts, par exemple, mériteraient de l’emporter sur toutes ces frivolités dont tu l’occupes.

JULLER.

Les Arts auront leur tour ; mais, au fond, que font-ils sans la connaissance du monde ? Privé de cette étude préliminaire, on n’a la clé de rien. Que de fous savants ! Tu ignores cette chaîne continuelle de petits plaisirs qui renaissent à chaque instant. Soupers fins ; rendez-vous ; doubles intrigues menées de front et filées à bas bruit ; désespoir de femmes, leurs plaintes, leurs jalousies, leurs lettres, leurs querelles, l’histoire du jour si variée, si amusante.

MERVAL.

Et l’on peut s’occuper sérieusement de ces bagatelles !

JULLER.

Merval, vous êtes un fort honnête homme, mais vous n’avez pas vécu... Tu n’as payé aucun tribut aux mœurs du siècle...

MERVAL.

Et je ne m’en repens point.

JULLER.

D’accord... Dès ta jeunesse, l’hymen s’accommode avec ton caractère naturellement grave et sérieux : il te fallait une conduite paisible et monotone : ton bonheur fut d’être lié à tes devoirs ; ta volonté, d’être l’esclave de la chère Madame Merval ; tu portes ses chaînes presque avec orgueil. Vous imaginez vrai tout ce que vous dites ensemble : vous prenez vos rêves pour des réalités : vous êtes heureux à votre manière ; mais, crois-moi, c’est faute de connaître d’autres plaisirs. Tu n’as point joui, mon cher, tu n’as point joui... Si tu voyais, comme moi, l’intérieur de chaque maison, comme chacun se joue tour à tour ; femme, époux, fille, père, mère ; c’est une comédie toujours renaissante ; et le moyen de s’ennuyer sur la brillante scène du mon de, sur ce théâtre si fertile en personnages changeants...

MERVAL.

Le bal t’a un peu échauffé... Quoi ! chaque maison t’offrirait un pareil scandale !

JULLER.

Oui, d’honneur ; excepté la tienne.

MERVAL.

Grand merci de la grâce signalée que tu veux bien me faire.

JULLER.

Remercie le ciel qui t’a donné en partage la plus vertueuse des femmes. Je pense que c’est pour toi tout exprès qu’il l’a formée. Avoue que c’est la plus insigne faveur qu’il ait pu t’accorder ; car si la chère Madame Merval eût été pétrie comme les autres ; oui, je gage que tu serais homme à faire du bruit, et tu conçois bien qu’on te rirait au nez.

MERVAL.

S’il y a une exception pour moi, pourquoi n’y en aurait-il pas pour d’autres ?

JULLER.

C’est que le cas est si rare, si rare, qu’il est presque unique. Je connais un peu le monde. Sur quelque femme que tu arrêtes les yeux, sois sûr qu’il y a ample matière à composer de jolis petits contes, mais tout à fait moraux. Que de secrètes aventures couvent dans le sein de cette jeune fille qui marche le regard baissé et d’un air si modeste ! Elle paraît tranquille, ingénue, et sa main savante ourdit une trame amoureuse, travaillée de mille fils secrets qui se croisent et se répondent : cette autre femme semble n’avoir des yeux que pour son mari, l’idolâtrer ; cette apparence n’est dans la société qu’un domino dont on est convenu de se couvrir. Toute l’adresse consiste à le déposer subtilement, à le reprendre de même. C’est peu ; je connais plus d’un mari dont l’artifice surpasse celui de sa femme : il trompe la perfide avec un art supérieur au sien. C’est là un vrai chef-d’œuvre ; qu’en dis-tu ?

MERVAL.

Beaux portraits de pure imagination !

JULLER.

Si je te nommais avec qui nous nous sommes rencontrés cette nuit, et la découverte que nous avons faite... Mais non. Où est la femme qui n’ait pas le secret d’éloigner son mari à propos, de le rappeler selon ses vues ? De son côté, il entend fort bien ce que cela veut dire : il trouve des dédommagements : il faudrait être bien sot pour mourir victime de cette fidélité, qu’un moment de frénésie a fait promettre si singulièrement, et qu’on a ensuite tout le temps de sa vie pour abjurer à loisir.

MERVAL.

Tu ne finiras pas sitôt : te voilà retombé sur le chapitre du Mariage.

JULLER.

Que n’es-tu venu hier avec nous ? Que n’as-tu préféré ce bal étincelant à l’uniformité du lit conjugal ? Que de folies heureuses ! Quel désordre ! Quel tumulte charmant !

MERVAL.

Je n’ai rien de caché pour toi. J’eus hier certaine crise avec ma femme. La quitter dans ces moments d’humeur aurait été aggraver l’affaire.

JULLER, riant.

L’excellent mari ! Il fallait absolument te réconcilier avec elle le soir même, afin qu’une autre fois elle se mît dans le cas du raccommodement. Ce que c’est que l’hymen ! On se boude, on se querelle, et le tout pour mieux accomplir ses devoirs.

MERVAL.

Tu me désoles avec ce ton léger : c’est d’un ami ; c’est d’un confident sensible dont j’ai besoin...

JULLER.

Ah ! je vous attendais là ; je vous y prends... Pourquoi m’avoir dit tantôt, laissez-moi ; je savais bien que ce cœur demandait à s’épancher. On voulait cependant être seul : on n’a qu’un ami ; il est de trop.

MERVAL.

Pardon.

JULLER.

Tu fais que je plaisante volontiers ; mais qu’ainsi sincère et vrai, je prends un vif intérêt à ce qui te regarde. Si je donne carrière à mes folies, c’est parce que je t’aime, et que ce cœur t’est bien connu.

MERVAL.

Sois toujours mon ami.

JULLER, avec sentiment.

Eh bien, révèle-moi donc le sujet de tes peines.

MERVAL.

La plaie qui me fait souffrir est si sensible, qu’on ne peut y toucher sans que je gémisse. Non, Juller, non, je ne comprends pas ce désordre de mœurs dont tu me parles. Tu veux que je m’amuse de ces trahisons honteuses. Tu as beau accumuler les exemples, ils ne justifient point les coupables, et je ne les crois point en aussi grand nombre que tu le supposes. Quand ce serait une vérité, il faudrait la taire, l’ensevelir. Pour moi, j’ai toujours suivi le bonheur en ligne droite. J’ai cherché, j’ai béni le lien conjugal ; il m’unissait pour la vie à celle que j’aimais, que j’estimais. Si la loi n’eût pas existé, je l’aurais créée pour assurer mon entière félicité. Je n’ai jamais trouvé de loi plus simple, plus raisonnable, plus digne d’être respectée. Tout y flatte les intentions secrètes de mon cœur ; mais, dis-moi pourquoi mon attente est-elle trompée ? Je défiais le sort de nous ôter l’amour et ce n’est qu’à présent que je reconnais quelle était ma présomption. Quoi, le plus doux sentiment de notre être est sujet à s’éteindre ! Ce flambeau si brillant et si pur pâlit et ne jette plus qu’une faible lueur ! L’aurais-je cru, dans les premières années de notre mariage, que ces feux si vifs devaient être un jour altérés ? Je l’aime toujours ; elle paraît encore m’aimer ; qu’avons-nous donc à nous plaindre toujours l’un de l’autre ? Quel est le démon qui nous suscite à chaque instant de nouvelles querelles, et cela sur un rien, absolument sur rien ? D’une parole à l’autre, allons, nous voilà partis, brouillés... Il y a un an que nous vivions dans une meilleure union. Dis-moi, mon cher, lorsque tu nous fis le plaisir de venir demeurer sous le même toit, d’augmenter notre société des charmes de ton esprit, elle était encore bien loin du point où elle est parvenue... Si cela va en continuant, tu verras un homme au désespoir.

JULLER.

Mon ami, je vais t’affliger, je le sens ; mais dois-je taire la vérité ? Tout charme cesse. Le temps, par une loi plus forte que nos serments, a un effet inévitable sur nos cœurs, comme sur le reste de la nature. En émoussant la pointe du plaisir, il ralentit la tendresse, rend au caractère sa pente naturelle, le dépouille de sa sensibilité primitive. Le temps, destructeur impitoyable, éteint tout, affection, amitié, et jusqu’à l’amour des pères pour les enfants...

MERVAL.

Tu me fais frémir !

JULLER.

L’Amant le plus passionné cherche dans son cœur flétri un reste de tendresse, et surpris de lui-même ne le trouve plus.

MERVAL.

Quoi, je perdrais par degré un sentiment plus précieux que la vie !

JULLER.

Il faut t’y attendre... Sois Philosophe.

MERVAL.

Non, si pour l’être il faut être insensible.

JULLER.

Tu as bu dans la coupe de la volupté... le vase est à sec. Plus raisonnable, cherche ailleurs le plaisir ; un peu de diversion peut le faire renaître. Ris des tracasseries de ta femme ; ne te brouille pas à demi, rien n’est plus dangereux. Une rupture décente, polie et ménagée, vous mettra tous deux fort à votre aise. Il viendra bientôt un âge où vous vous raccommoderez à coup sûr.

MERVAL.

Tu me connais mal. Je ne puis vivre sans l’aimer... Va, sois bien assuré qu’il ne sera pour moi aucun plaisir dans le monde, tant que nous serons éloignés l’un de l’autre.

JULLER.

Je voulais voir si ton amour était à toute épreuve. Il est d’un tempérament robuste ;

Avec un sourire forcé.

j’en suis enchanté, ravi... Va, oublie ce que je t’ai dit ; aime toujours ta femme. Le meilleur moyen, cependant, ferait de te dissiper, de la quitter quand la mauvaise humeur la saisira ; de revenir à elle le front gai, ouvert, content, radieux, comme s’il ne s’était rien passé... Te voyant moins insensible, elle fera plus circonspecte.

MERVAL.

Mais, dis-moi, je trouve un plaisir secret à pénétrer dans son cœur, à remonter à la source de nos débats, à discuter ce point intéressant. Ah ! si je pouvais une bonne fois la convaincre de ses torts !...

JULLER.

Eh bien ?

MERVAL.

Je lui sacrifierais les reproches que je ferais en droit de lui faire ; elle sentirait...

JULLER, feignant d’applaudir.

Oui, oui, c’est un sentiment fort délicat, digne d’un Amant... Mais prends garde qu’elle ne devienne ton tyran ; car si la tête achève de te tourner, tous mes conseils n’y feront plus rien... Allons, veux-tu faire un tour de promenade ?

MERVAL.

Je ne fais... Non.

JULLER.

Eh ! dissipe-toi... Veux-tu mourir d’ennui dans ta lugubre robe de chambre ?

MERVAL, d’un ton mélancolique.

Je ne sortirai point... Nous nous rejoindrons tantôt. Nerville vient ; je me sens le cœur trop serré pour parler à qui que ce soit.

À Nerville qui entre.

Bonjour, Nerville, bonjour ; nous nous verrons une autre fois.

Il sort précipitamment.

Scène III

JULLER, NERVILLE

NERVILLE.

Voilà un bon jour bien sèchement prononcé. Il m’a coupé la parole... Est-ce moi qui cause sa retraite ?

JULLER.

Non, je fais ce qui occasionne son humeur.

NERVILLE.

Eh ! puis-je être de moitié ?

JULLER.

Tu ne devines pas ?...

NERVILLE.

Comment, encore une nouvelle tracasserie ?...

JULLER.

Justement.

NERVILLE.

En vérité, ce train-là me désole. Mais comment s’arrangent-ils donc... Merval est cependant le meilleur homme du monde, le plus indulgent, le plus doux, le plus confiant ; et sa femme est honnête, complaisante, affable ; enfin, elle est en tout point le portrait de sa sœur ; on ne saurait, je crois, faire de comparaison plus vraie, plus heureuse, et tu fais que Mademoiselle Corbelle est jolie, spirituelle, charmante, douce, et si vive en même temps ! Non, je n’ai encore rien vu qui me plaise autant qu’elle ; et tenez, toutes ces femmes que vous m’avez fait passer en revue, je ne fais, elles ont toutes un caractère d’effronterie qu’elles veulent en vain couvrir d’une modestie simulée. Leur artifice perce, leur âme échappe dans leurs regards, tantôt hardis, tantôt froids ou dédaigneux. Elles ne me plaisent point. Ah ! quelle différence lorsqu’on rapproche d’elles ces deux sœurs... Quelle différence !

JULLER.

Vous avez été bien longtemps à me faire cette confidence ; mais apprenez que, malgré vos petites ruses, vous n’avez point échappé à mon coup d’œil. Ah ! ah ! te voilà donc sérieusement épris.

NERVILLE.

Oui, et je voudrais bien qu’elle m’aimât.

JULLER.

Je ne crois pas l’affaire bien difficile ; mais toi, tu seras encore fort inepte à remporter une victoire aisée.

NERVILLE.

Je n’ai d’autre secret pour toucher un cœur, que d’aimer beaucoup.

JULLER.

En ce cas tu éprouveras des obstacles qui feront ton ouvrage. Tu n’es pas formé, et ces petites fillettes vous mènent loin, surtout lorsqu’elles ont des adorateurs de ton espèce... Prends-y garde.

NERVILLE.

Je ne crains que de déplaire ; mais crois que je ferai l’impossible pour être aimé.

JULLER.

L’impossible !... L’expression est plaisante.

NERVILLE.

N’est-elle que plaisante ?... Tiens, Juller, je t’ouvre mon cœur avec franchise : ouvre-moi le tien. Ne serais-tu pas mon rival ? J’en tremble de peur, et je ne te parle ainsi que pour me tirer de l’incertitude où je suis... S’il était vrai qu’elle t’aimât et que tu eusses projeté de l’épouser, il m’en coûtera, sans doute, il m’en coûtera ; mais je saurai céder à ma fatale destinée ; ainsi, réponds...

JULLER, avec fatuité.

Non, mon ami ; heureusement pour toi, je ne suis point ton rival.

NERVILLE.

Embrasse-moi... Je suis au comble de ma joie, et tu seras désormais le dépositaire de toutes mes pensées.

JULLER.

Tu le dois, et je l’exige... Nous autres hommes, dans nos mouvements d’ouverture, nous ne nous faisons pas scrupule de nous révéler mutuellement les secrets des femmes. Il n’est point d’indiscrétion à redouter. Le nom d’ami ne permet jamais à un galant homme de n’être pas discret ; et d’ailleurs, nos projets sont à peu près les mêmes.

NERVILLE, avec joie.

Tu veux aussi te marier ?

JULLER, froidement.

Non, mon antipathie pour le mariage est si violente, que deux Époux, même heureux, me font pitié.

NERVILLE.

Tu t’abuses étrangement.

JULLER, riant.

Écoute... Oui, d’honneur... Cela se rencontrera merveille, et nous nous accorderons fort bien ensemble.

NERVILLE.

Je ne t’entends point.

JULLER.

Tu vois par toi-même combien cette chère Madame Merval est adorable. Quelques obstacles ajoutent des charmes à sa beauté ! J’ai des vues sur elle...

NERVILLE.

Des vues sur Madame Merval ! Mais elle est mariée ; elle a son époux.

JULLER.

C’est justement à cause de cela. Nos Demoiselles sont fort aimables ; mais avec elles on éprouve des embarras sans nombre, des accidents presque inévitables ; et toi-même, avant peu, n’en feras peut-être que trop convaincu.

NERVILLE.

Mais aimer une femme mariée, c’est s’ôter toute espérance, c’est vouloir aspirer après un bien dont un autre est le possesseur légitime. Te préserve le ciel...

JULLER, lui faisant signe et regardant autour de lui.

Prends garde... Non... Heureusement personne ne t’a entendu. Comme on rirait à tes dépens ! Mais je serais obligé d’en rougir pour toi.

NERVILLE.

Et moi je crains qu’on ne t’ait entendu parler d’amour envers une femme aussi respectable... Où cela peut-il te conduire ?

JULLER.

Mon pauvre Nerville ! Je t’assignerai à un an et à pareil jour ; alors tu feras toi-même la réponse ; elle te divertira beaucoup... Cependant tu as rencontré plus d’une femme à laquelle on pouvait raisonnablement aspirer ; et pour le peu de temps que nous avons été ensemble, je t’en ai fait connaître qui n’étaient pas douées d’une austérité farouche.

NERVILLE.

De qui me parles-tu ? Sont-ce là des femmes dignes d’être aimées ? On a beau dire ; toutes celles qui n’ont pas un cœur honnête, fussent-elles pourvues des plus rares attraits, n’obtiennent à la fin que des mépris ; et Madame Merval, je pense, est bien éloignée de cette classe...

JULLER.

Sans doute, sans doute qu’elle est l’honneur de son sexe ; mais en est-elle moins femme ? Ce mot dit beaucoup. Le commentaire le plus long n’effleurerait pas la matière. J’ai assez bien étudié son sexe, pour savoir qu’il ne se connaît pas lui-même.

NERVILLE, ironiquement.

Et tu le connais mieux, toi ?

JULLER, d’un ton important.

Oui, la femme est ce que nous la faisons.

NERVILLE, en le badinant.

En ce cas, tu perds bien du temps et des paroles ! Cette nuit, que d’extravagances infructueuses je t’ai vu faire ! Comme tu te tourmentais ! Et tu crois que les femmes ajoutent foi à toutes ces simagrées.

JULLER.

Lorsque je les badinais, que je les plaisantais, que je leur faisais un ridicule de leur pudeur, ne les as-tu pas vues toutes rougir : c’est par ces petits riens qu’on familiarise les femmes avec l’habitude de céder à nos désirs.

NERVILLE.

Tu meurs d’envie de t’étendre sur le chapitre de tes exploits.

JULLER.

Mais je ne puis dire à une femme que je l’aime, qu’elle ne me croie. Elles trouvent tant de plaisir à être aimées, qu’elles souffrent volontiers des hommages équivoques, pour peu qu’elles les interprètent comme un effet de leur beauté. Celle même qui ne veut appartenir qu’à un seul, aime à être recherchée de plusieurs, et la plus sage n’a jamais pu se résoudre à détruire d’un seul coup l’espoir de ses adorateurs.

NERVILLE.

Tous ces discours ingénieux ne gâteront jamais dans mon esprit le tableau que je me suis fait d’une union heureuse, où régnerait cette confiance mutuelle, inviolable, qui rapproche deux cœurs. Je ne crois pas que la volupté puisse habiter avec le crime : ce sont deux choses incompatibles, absolument incompatibles.

JULLER.

N’est-ce point là la morale avec laquelle tu donnas dernièrement des vapeurs à six femmes ? Toutes désertèrent la place, et toi seul n’aperçus pas l’ennui dont tu étais la cause.

NERVILLE.

Peu m’importe de déplaire à des femmes amoureuses de futilités, à de franches coquettes...

JULLER.

Avec quels yeux les as-tu observées, pour oser assurer qu’elles ne le sont pas toutes ? Il n’en est pas une qui n’ait son genre de prétention ; et la petite Corbelle, avec sa vertu d’apparat, si elle était conduite avec art et préparée par degré au dernier enchantement, ne résisterait pas au transport d’un amant aimé.

NERVILLE.

Tu te trompes : sa pudeur ne ment pas ; elle est bien vraie, bien sacrée : on dirait qu’elle n’a jamais songé qu’elle est belle.

JULLER.

C’est la fureur des femmes de vouloir passer pour insensibles aux yeux de leurs amants. J’ai souvent obtenu les plus précieuses faveurs, tout en les accusant de cruauté... Use de ma recette, et tu verras par expérience qu’il y a à y gagner de toute façon.

NERVILLE.

Qui, moi ? Je pourrais faire son bonheur et le mien, et je méditerais sa ruine ! Non, je ne serai point assez faux, assez perfide, pour exciter la tendresse d’une fille sensible et sage, et pour l’avilir ensuite pour prix de sa confiance.

JULLER.

La perfidie ! Quel terme ! Et tout cela n’est qu’un jeu.

NERVILLE.

Quoi ! le déshonneur d’une femme, la discorde d’une maison, le désespoir d’un honnête homme trompé... Ce sont là des objets plaisants ?

JULLER.

Mais elles y consentent. Il faut être de son siècle : l’esprit dominant fait loi.

NERVILLE.

Et l’amitié, la religion, l’honneur feront comptés pour rien ?

JULLER.

L’amitié, la religion, l’honneur... Oh ! finis avec tes grands mots. Ces conventions humaines sont des conventions factices ; et le cœur, né libre, ne sait point les reconnaître.

NERVILLE.

Il le doit. Il est un frein nécessaire, utile à la société, fait pour assurer à chacun son bonheur en paix, et surtout sans remords... Si tu avais des principes.

JULLER.

Tu es bien bizarre avec tes grands principes ! Allons, mets-les en évidence, nous en verrons les fruits. Suis ton aventure avec la petite Corbelle... Elle te mènera jusqu’au sacrement, je t’en avertis.

NERVILLE, avec noblesse.

Ce n’est point là ce que je redoute.

JULLER.

Oh ! cela fera beaucoup d’honneur à ta sagacité.

NERVILLE.

Avant tout, je me pique d’être honnête homme.

JULLER.

Elle a de certains yeux gris... Crois-moi, ne te presse point de devenir son époux : c’est un pacte cruellement litigieux que celui qui embrasse toute la vie... Toute la vie ! songe donc.

NERVILLE.

J’y songe fort bien ; et plus j’y songe, plus je trouve qu’il n’est point de trésor au-dessus de la possession de celle avec qui je désire d’unir à jamais ma destinée.

JULLER.

Mais tente un peu l’aventure, quand ce ne serait que par curiosité.

Nerville s’éloigne.

Tu ne veux plus m’écouter ?

NERVILLE.

Tranchons-la. Nous avons deux âmes bien différentes. J’aime cette chère Corbelle plus que moi-même. Je n’userai point de desseins artificieux. Je ne saurai que la respecter, et ne voudrai que chercher à lui plaire, à m’en faire aimer. Tant que la fureur n’aura point trahi la foi qu’elle doit à son époux, je croirai à la vertu, et j’y croirai longtemps.

JULLER.

Et si je te rends incrédule ?

NERVILLE.

Avoue que tu es assez avantageux.

JULLER.

Mais on se connaît... Si je t’annonçais sa défaite ?

NERVILLE.

Sa défaite !... Visionnaire !... Va, je ne doute point qu’elle ne te force à des sentiments conformes à la probité, et je ris d’avance de l’embarras où te jettera ton extravagante fatuité.

JULLER, un peu déconcerté.

Je veux te rendre faux prophète. Tu ne récuseras peut-être pas un fait... Mais j’entends Madame Merval. Laisse-nous, et vas mettre le temps à profit près de sa chère petite sœur.

NERVILLE.

Avant toi, mon cœur m’avait ordonné d’y voler.

Scène IV

MADAME MERVAL, JULLER

MADAME MERVAL entre sur la scène inquiète et rêveuse.

Je croyais le rencontrer ici.

JULLER, saluant Madame Merval.

Madame, vous cherchiez...

MADAME MERVAL.

Bonjour, Monsieur Juller ; l’avez-vous vu ce matin ?

JULLER.

Qui ?

MADAME MERVAL.

Qui ? vous l’avez bien.

JULLER.

Ah ! oui, Merval ?

MADAME MERVAL soupire.

Vous n’êtes donc pas restés ensemble ?

JULLER.

Non ; il fallait tout de suite voler à une petite maison de campagne, pour je ne sais quelle partie de plaisir. Je ne connais point d’homme qui ait des goûts plus changeants.

MADAME MERVAL.

Mais, est-ce qu’il n’avait point l’air chagrin, le ton sombre ?

JULLER.

Bon ; il riait à gorge déployée. L’air chagrin ! oh ! ce n’est point là la physionomie qu’il porte avec nous.

MADAME MERVAL, à part.

Le traître ! Après nous être quittés avec autant de froideur.

JULLER.

Il faut que vous l’ayez rendu bien heureux, bien satisfait ; car, je vous dis, il était d’une gaieté...

MADAME MERVAL, à part.

Est-il possible !... Et vous ne savez pas où il est allé ? Pardon, Monsieur Juller ; mais vous l’accompagnez ordinairement. Oh ! je n’aime point quand il s’en va seul et fâché.

JULLER.

Comment fâché ! encore ?

MADAME MERVAL.

Oui, Monsieur Juller ; et chaque jour ne luit que pour m’affliger davantage.

JULLER.

Mais sa joie était donc simulée ?... Ah ! Madame, qu’il est cruel de voir la mésintelligence qui règne ici ! Vous ! faite pour rendre un homme fortuné, vous ne l’êtes pas. Je vous dirais... mais l’amitié me force à me taire.

MADAME MERVAL.

Dites-moi par quelle contrariété deux époux que tout semble avoir réunis pour s’aimer jusqu’au dernier instant de leur vie, travaillent chaque jour à se désunir, et cela malgré une certaine voix secrète qui les rappelle sans cesse l’un vers l’autre ?... Monsieur Juller, vous êtes son ami.

JULLER.

Oui ; mais je ne m’aveugle point sur ses défauts.

MADAME MERVAL.

Il en a donc ?

JULLER.

Je lui souhaiterais, entre nous, un cœur plus riche en sensibilité. Il manque d’une certaine délicatesse, qu’on ne doit pas toujours attendre d’un mari, il est vrai ; mais dont il serait redevable envers une femme de votre mérite. Je lui ai fait sentir cela plus d’une fois... Mais il n’écoute pas volontiers ce qu’on lui dit à ce sujet... Je voudrais qu’il eût mon cœur, il sentirait ce qu’il doit au rare assemblage de vos perfections...

MADAME MERVAL, essuyant une larme.

Je vois tout ; mais je garderai le silence... C’en est fait : Merval ne veut plus rien être pour moi... Qui l’eût dit dans ces jours heureux où il m’a donné tant de preuves de son amour ! Jours fortunés ! vous ne reviendrez donc plus... Une autre a su lui plaire. Je n’en doute plus ; mon malheur est certain... Il serait inutile, Monsieur, de vous interroger. Par un ménagement cruel, vous me tairez la vérité ; mais son infidélité est trop visible pour que vous puissiez la déguiser à mes yeux.

JULLER.

Madame, il ne faut jamais ajouter foi à tous ces rapports ; la calomnie les invente et les perpétue ; on doit toujours les supposer faux, pour sa propre tranquillité. La vérité afflige, tourmente, et ne guérit point la douleur.

MADAME MERVAL.

Ah ! je ne suis que trop informée des desseins qui ce matin l’ont sitôt séparé de moi.

JULLER.

Cette partie qui était liée ?... Elle est rompue.

MADAME MERVAL.

Il se fait chaque jour un jeu de nos querelles : elles pourront devenir plus sérieuses qu’il ne l’imagine. L’ingrat ne connaît aucun ménagement. Il se plaît à aigrir la douceur de mon caractère. Je suis lassée de ses froideurs. Que dis-je ? Il ose dans certains moments affecter de la tendresse.

JULLER, d’un air surpris.

Quoi, Madame !

MADAME MERVAL.

Que je suis malheureuse !

JULLER.

Je partage vos peines ; mais ce qui me désole, c’est que vous vous rendez telle volontairement. Il faudrait un peu plus de courage, prendre un parti...

MADAME MERVAL.

Et quel parti voulez-vous que je prenne ?

JULLER.

Vous avez un cœur qui s’est fortement épris. Il y a du danger à trop aimer un mari, ou du moins à paraître l’aimer. Prenez un extérieur plus indifférent : vous le gâtez par vos caresses, par vos attentions sans nombre. On vous voit toujours livrée à mille inquiétudes déplacées. Votre tendresse est trop vive ; un mari s’y accoutume et reçoit comme un tribut, ce qui, plus habilement ménagé, deviendrait une grâce précieuse.

MADAME MERVAL.

Ô ciel ! comment aimer et ne point livrer son âme à l’effusion des sentiments dont elle est remplie ? Comment contraindre des mouvements si doux ? Quel sera donc celui que je devrai désormais fixer avec tendresse ? Où s’attachera ce cœur sensible ? Qui sera mon ami, si ce n’est mon époux ?

JULLER.

Vous vous êtes fait sur le mariage un système peut-être trop élevé. Vous croyez à une tendresse éternelle et sans bornes. Mais de mille personnes mariées, les trois quarts et demi, au bout d’un an, ne sont plus guères liées que par l’estime, par un simple attachement, par une amitié tranquille et raisonnée. Si l’on conservait la flamme et les transports du premier mois, l’on tomberait dans un état dangereux ; et le cœur, à force de sentir, s’épuiserait et perdrait son activité pour tout autre objet.

MADAME MERVAL.

Ah ! c’est un effort bien cruel que de ne plus aimer celui qu’on a une fois choisi. Il me semble pour moi que je préférerais autant de ne pas exister, que de sentir mon cœur changé à ce point.

JULLER.

Que vous reviendra-t-il de vous livrer toute entière au chagrin, de vous absorber dans un seul objet, de ne plus vivre que dans les larmes ?... Il est dangereux de fonder son bonheur sur le cœur d’un époux ; c’est-à-dire, sur ce qu’il y a de plus inconstant dans le monde.

MADAME MERVAL.

Je ne change point ; pourquoi serait-il autorisé à changer ? Mon cœur n’est pas formé autrement que le sien ; et si je chéris la constance, pourquoi ne la connaîtrait-il pas ?

JULLER, comme sortant d’une profonde rêverie.

Employez un stratagème innocent... Feignez de l’imiter ; cela pourra le ramener. Plus on accorde à un mari, plus il s’attribue de droits nouveaux. Ils sont tous des despotes altiers, qui augmentent la servitude des esclaves de leurs caprices, à mesure qu’ils paraissent plus soumis. Paraissez vouloir vous dérober au joug, et il voudra vous retenir. Il s’endormait dans le charme de l’absolu pouvoir ; il s’éveillera pour sentir que le bonheur pourrait lui échapper, s’il ne s’appliquait à le mieux mériter.

MADAME MERVAL.

Quoi, il ne m’aimerait plus ! Eh ! qu’ai-je donc fait pour le rendre infidèle ? Aurai-je recours à des moyens qui seront encore plus cruels pour moi que pour lui ?... Non, cher Merval, tu dois régner absolument sur ce cœur ! Malheur à toi, si tu abuses de ton empire ! Ah ! tu ne sais pas combien tu me fais souffrir... Pardon, Monsieur, j’ai besoin d’être seule.

Elle se retire.

Scène V

JULLER

Elle revient toujours à Merval. Je ne puis voir ses larmes sans ressentir un dépit secret... Mais une femme aime à se venger d’un ingrat. Si j’ai bien étudié son cœur, elle ne connaît pas elle-même tout le fond de sensibilité qu’il renferme. Qui fait jusqu’à quel point peut varier une femme livrée à de fi heureuses dispositions ?... Observons ses pleurs : mettons chaque soupir à profit. La douleur d’une femme est un véritable état de tendresse. Il vient un moment favorable ; et mon génie me servirait mal, si je ne savais pas le saisir.

ACTE II

Scène première

MADEMOISELLE CORBELLE, NERVILLE

MADEMOISELLE CORBELLE.

Eh quoi ! vous voilà encore ? Il n’y a qu’un moment, qu’à vos adieux, je vous croyais absent au moins pour deux heures.

NERVILLE.

Aussi, Mademoiselle, il y a bien plus longtemps que je vous ai quittée, je vous le proteste.

MADEMOISELLE CORBELLE.

Oh ! point du tout, s’il vous plaît ; voyez plutôt ;

Elle regarde à sa montre.

vous êtes parti à dix heures quinze, et je pensais...

NERVILLE, avec vivacité.

Et que pensiez-vous ? achevez, dites... Pensez-vous que je pourrais revenir bien vite... Auriez-vous remarqué la minute de mon départ, ou celle de mon arrivée ? J’aime à m’abuser : j’aime à vous représenter à mon imagination telle que je voudrais vous voir. Non, je ne puis me trouver content qu’à vos côtés. C’est là que je suis bien. Il semble que le bonheur que vous enchaînez près de vous, fasse rejaillir sur moi ses plus purs rayons.

MADEMOISELLE CORBELLE.

Voilà une belle image.

NERVILLE.

J’aurai beau les choisir, les assembler toutes, jamais je n’exprimerai qu’imparfaitement ce que mon cœur sent si bien.

MADEMOISELLE CORBELLE.

Patience : les louanges, les protestations, les serments même, vont bientôt couler de source... Oui, Monsieur Nerville, vous savez conter les plus jolies choses du monde. Je me fais même quelquefois un plaisir de vous entendre. Je vous écoute avec intérêt ; mais parlez-moi avec franchise. Si mon cœur allait ajouter foi à tous ces propos d’amant, en vérité je vous amuserais trop, et votre rôle ne durerait pas assez longtemps. Je fais ce que je dois penser ; ainsi je crois que nous pouvons l’un, et l’autre continuer sur le même pied.

NERVILLE.

Quoi, vous voulez toujours une désespérée... Oui, dites-moi plutôt une bonne fois : « Nerville, vous me déplaisez ; je ne puis vous souffrir ; jamais vous ne parviendrez à trouver le chemin de mon cœur : » dites-moi cela, Mademoiselle, plutôt que de m’outrager, plutôt que de me croire du nombre de ces vils adulateurs qui se font un passe-temps de feindre les plus beaux sentiments du cœur humain. Je ne conçois point ces êtres faux qui osent avouer une passion qui n’existe pas ; mais le mensonge de leur cœur doit passer sur leur front... Voyez le mien ; apercevez-vous en lui quelques traits d’un vice si bas, si odieux, si révoltant ?...

MADEMOISELLE CORBELLE.

Là, là, tout doucement ; comme vous allez... Je vous redoute, au moins. Je ne veux pas disputer avec vous ; et j’aurai plutôt fait, je pense, de vous croire.

NERVILLE, lui baisant la main.

Charmante, adorable et seule amie de mon cœur ! Ah ! n’en doutez pas... Je voudrais renfermer un aveu, peut-être trop vif, trop précipité, et toujours il s’échappe malgré moi. J’ai beau me dire : « modère le penchant qui t’entraîne ; ne t’abandonne pas tout entier à son charme, peut-être, hélas ! trompeur ; il faudrait savoir avant si tu es aimé ; si ce cœur, que tu adores, consent d’être à toi. » Je ne puis imposer des lois au sentiment qui me maîtrise. Il s’exprime dans ma voix, mon geste, mes regards... Dès que vous paraissez, mon âme entière vole vers vous. Tout décèle un amant passionné, vrai, sincère... Méconnaîtrez-vous l’empire que vous avez sur moi, ou feindrez-vous de l’ignorer pour mieux me tourmenter ?

MADEMOISELLE CORBELLE.

Paix, paix... Mon Dieu, comme ces hommes savent se transporter !... Je n’ai qu’une réponse à vous faire. Il y a huit ans que ma sœur avait mon cœur ; j’ai entendu Merval lui tenir les mêmes propos. Je me souviens de l’avoir vu près d’elle, la regarder d’un air... là, tout comme vous me regardez, justement, avec ces yeux-là... Eh bien, j’aurais répondu de l’union la plus parfaite, la plus durable ; ma sœur ne l’espérait pas moins. Elle croyait à son époux de la meilleure foi du monde ; elle est devenue Madame Merval. Dites, vous êtes témoin aujourd’hui, aussi bien que moi, des scènes journalières qui se passent : après cela, prononcez sur ce que je dois penser de toutes les protestations que fait un amant.

NERVILLE.

Et pourquoi m’offrir une situation qui nous ferait étrangère ?... Ah ! mon cœur ne me trompe point. Je serais trop fortuné, pour que vous ne fussiez pas heureuse. Le désir de votre félicité me dévore, me consume. Jamais le moindre nuage ne viendrait obscurcir nos beaux jours. Près de vous, je défie la discorde de nous approcher... Elle ! désunir un instant nos cœurs ! Non, non, cela n’est pas possible.

MADEMOISELLE CORBELLE.

Tout aussi possible qu’entre Merval et ma sœur ; je vous avoue que son exemple me détourne un peu...

NERVILLE.

Ah Dieu ! qu’entends-je ! Dois-je m’attendre à cette injustice de votre part ?

MADEMOISELLE CORBELLE, sérieusement.

Et de quel droit vous plaignez-vous, Monsieur ?

NERVILLE.

De quel droit ?... Ah ! la flamme la plus vive...

MADEMOISELLE CORBELLE.

Merval en disait autant ; Merval a changé, et...

NERVILLE, l’interrompant.

N’achevez pas... Dites-moi : son époux ne partage-t-il point ces désagréments domestiques ? N’est-il pas de moitié dans ses peines, et pouvons-nous prononcer lequel souffre le plus ? Je ne fais quelle est l’origine de leurs querelles ; mais tous deux en sont les victimes. Croyez-moi : lorsqu’on est uni par des liens si étroits, les chagrins se partagent comme les plaisirs. Tout est commun ; et dès qu’on s’estime, il faut risquer la vie ensemble... Vous me parlez de quelques jours orageux ; mais vous ne songez pas au nombre de jours sereins qui les ont précédés et qui sont prêts à renaître. Oui, ils renaîtront ; j’en suis le garant. Deux cœurs honnêtes se reportent l’un vers l’autre par un penchant invincible ; et si quelque faiblesse momentanée les sépare, c’est pour prêter un nouveau charme à leur réunion.

MADEMOISELLE CORBELLE.

Voilà comme le pinceau fait tout embellir ; mais la réalité dément un peu cette illusion flatteuse, ce coloris trompeur... J’en crois l’expérience.

NERVILLE, presque en colère.

Achevez, cruelle, de saisir un prétexte odieux pour signaler votre indifférence. Achevez de désespérer un Amant qui ne respire que pour vous... Mais vous riez... Ce que je vous dis, Mademoiselle, est cependant très sérieux. Je vois trop que vous ne m’écoutez que pour vous distraire... Je suis désolé.

MADEMOISELLE CORBELLE.

En vérité, vous n’êtes ni sage, ni ingénieux. Pour mieux me convaincre de la douceur d’un époux, vous commencez par me faire une querelle... Que fera-ce donc ?...

NERVILLE.

Mais s’il vous en coûte tant de prononcer un mot facile à dire, favorisez-moi d’un signe de tête... Laissez-moi lire dans ces beaux yeux l’assurance de votre tendresse... Vous les baissiez... là, là, seulement un petit signe, et je suis le plus heureux des hommes.

MADEMOISELLE CORBELLE.

Votre bonheur dépendrait d’un signe de tête ? Non, non, je ne le crois pas ; vous voulez m’aimer ; je ne puis vous en empêcher... Contentez-vous de m’aimer ; oui, aimez-moi bien. En récompense je vous promets, si vous venez à ne déplaire, d’être assez reconnaissante pour vous en avertir sur-le-champ... Êtes-vous satisfait ?

NERVILLE.

Je pourrais l’être davantage... Vous soulagez, vous apaisez mon âme à votre gré. Oui, vous êtes bien la souveraine de mon être. Cette supposition que vous venez de faire, me chagrine un peu ; mais vous feriez bien ingrate, si vous teniez contre la force du sentiment qui m’enchaîne à vous.

Scène II

MADAME MERVAL, MADEMOISELLE CORBELLE, NERVILLE

MADAME MERVAL, en entrant.

Et vous l’écoutez, ma sœur !

NERVILLE.

Ah ! Madame.

MADEMOISELLE CORBELLE.

Vous nous surprenez ainsi !

À MADAME MERVAL.

Tu rougis... Va, chère petite sœur, à ton tour, à ton tour... Voilà les moments que j’ai passés et que je voudrais rappeler. Que ceux qui leur ont succédé ne t’arrivent jamais !

MADEMOISELLE CORBELLE.

Et le seul moyen de les éviter, est de ne point se lier au sort d’un sexe inconstant ; et qui d’entre eux ne l’est pas ?

NERVILLE, à Mademoiselle Corbelle, du ton du reproche.

Toujours !

MADAME MERVAL, à Mademoiselle Corbelle.

Ce n’est pas cela que j’ai voulu te faire entendre, quoique je ne sois plus heureuse.

NERVILLE.

Vous n’êtes plus heureuse ? Eh ! quel démon trouble votre félicité ? Quand on a connu celle du cœur, je ne saurais concevoir comment on peut vivre sans en jouir. Tenez, je n’ai point de foi à tous ces petits différends ; ils ne doivent être regardés que comme une ombre légèrement distribuée dans le tableau du bonheur.

MADAME MERVAL.

Ah ! Monsieur, que votre sexe est quelquefois cruel ! Je voulais que ce secret mourût avec moi dans mon sein. Jusqu’ici j’ai eu la force de renfermer mes chagrins, de m’interdire toute plainte ; mais ce courage me manque.

NERVILLE.

Votre douleur sera bientôt un tourment pour l’âme noble de Merval.

MADAME MERVAL.

Si vous saviez, Monsieur, ce qu’un cœur bien épris souffre des tiédeurs d’un époux : les regards sont moins affectueux ; sa voix, quand il me parle, n’a plus la même tendresse ; l’indifférence a succédé aux attentions les plus passionnées. Quelle révolution ! Et la cause en demeure toujours cachée.

NERVILLE.

Merval est un homme de bien : il vous a recherchée par amour : un tel sentiment, une fois conçu, ne s’altère point.

MADAME MERVAL.

Tous mes vœux étaient jadis satisfaits. Merval était tendre et plein d’égards. Je jouissais même de l’avenir. Mais ce songe charmant s’est évanoui. Plus de confiance ; sa conduite change de jour en jour.

NERVILLE.

Éloignez de tels soupçons. Merval n’est point infidèle. Croyez-vous que par l’entremise d’un honnête homme il soit impossible de vous rendre votre époux ?

MADAME MERVAL, se jetant dans les bras de sa sœur.

Ma chère bonne amie ! L’amertume est au fond de mon âme... Reçois un aveu terrible : nous sommes peut-être sur le point de nous séparer.

MADEMOISELLE CORBELLE.

Vous séparer ! ô Dieu !

MADAME MERVAL.

Hélas ! croirais-tu que Merval me l’a presque fait entendre ? Et je ne te dis pas encore tout ; je lui dois des ménagements.

MADEMOISELLE CORBELLE, pleurant à moitié.

Ma sœur ! Ah, Monsieur ! Comme je haïrais votre sexe... Tous les hommes peuvent être des Merval.

MADAME MERVAL.

Ne dis rien contre lui, ne dis rien. Je l’aime, et ses droits sont toujours bien établis dans mon cœur.

NERVILLE.

Oui, Madame, aimez-le toujours, malgré ses injustices. Il connaîtra ses erreurs. Vous lui ferez plus chère... Ah ! Mademoiselle, vous ne savez pas combien l’hymen a de puissance sur un cœur vertueux. Il peut s’égarer ; mais il revient plus tendre... Non, un époux, fût-il un monstre, ne pourra jamais haïr une femme qui n’aura pas cessé de mériter son estime.

MADAME MERVAL.

Et vous, Nerville, est-il bien vrai que vous puissiez faire l’apologie d’un lien qui de jour en jour semble devenir plus à charge à votre sexe ? Ou vous aimez beaucoup, ou vous n’êtes pas sincère.

NERVILLE.

Je le suis : ce n’est point un sentiment aveugle qui me fait épouser une si belle cause. La plus saine raison la plaidera toujours avec avantage. L’hymen, de toutes les institutions, est la plus sainte et la plus digne d’être observée. Elle confirme le penchant de deux cœurs sensibles. Il leur est impossible d’ajouter à ses nœuds : et que peut désirer de plus un honnête homme ? Il se trouve assujetti ; mais c’est pour être plus constamment heureux. La loi lui donne le gage perpétuel de sa félicité. La loi veille à prévenir l’instabilité qu’un moment d’erreur pourrait faire naître. J’avais toujours entendu parler avec respect de ce nœud sacré. En arrivant ici, jamais je ne fus plus surpris que de rencontrer une foule de petits personnages ironiques, tranchants, qui logeaient des âmes sans vigueur dans des corps efféminés ; je les entendis déclamer contre le plus auguste des liens, le plus utile à la société. Fiers d’idées subtiles et non moins fausses, ils se disent partisans de la volupté et en connaissent à peine l’ombre. Ils versent le ridicule sur le mariage, et tout le feu de leur esprit ne sert qu’à parer la débauche. Voilà les apologistes du célibat... Qu’ils viennent, ces apologistes impies ; je les confondrai, ou plutôt, sont-ils dignes qu’on leur réponde ? Non, ils se rendent justice en fuyant les plus touchants devoirs de l’homme. Ils ne sont faits, ni pour être époux, ni pour être pères, ni pour être amis.

MADEMOISELLE CORBELLE.

J’en reconnais plus d’un à ce portrait, et les touches sont encore ménagées.

MADAME MERVAL.

Ah ! Nerville, je vous fais honnête, et je crois que vous êtes bien éloigné de leur ressembler.

MADEMOISELLE CORBELLE.

Oui... Mais qui peut répondre...

NERVILLE.

Encore ! cruelle, encore !... Épargnez ma sensibilité. Il ne tiendra qu’à vous de me faire adorer et bénir un titre que je brûle de porter.

Scène III

MADAME MERVAL, MADEMOISELLE CORBELLE, NERVILLE, MERVAL, JULLER

Merval et Fuller parlent dans le fond du Théâtre.

JULLER, à Merval.

Tu ne seras jamais qu’un sot si tu écoutes ses larmes... Parle en maître... Mais, la voici ; il ne faut pas rétrograder.

Juller passe à côté de Madame Merval, lui fait une révérence profonde, et dit fort haut à Mademoiselle Corbelle.

Tous les jours plus jolie.

MADEMOISELLE CORBELLE, froidement.

Et vous, tous les jours plus complimenteur.

MERVAL, dans le fond.

Elle ne me regarde point... Elle détourne la tête... Elle me dédaigne... Oui, Juller a raison. Allons, je n’encenserai plus son orgueil et je braverai ses dédains. Retirons-nous.

MADAME MERVAL, sur le devant de la scène.

L’ingrat ! Il ne daigne point m’aborder, me voir... Il fuit ma présence. Sortons, pour donner un libre cours à mes douleurs.

Elle va pour sortir.

MERVAL.

Non, restez, Madame, je vous en épargnerai la peine ; c’est moi qui dois me dérober.

MADAME MERVAL.

Ma présence vous gêne. Suivez vos desseins, Monsieur ; éloignez-vous de moi : allez chercher le plaisir où vous comptez le trouver ; les remords viendront vous punir, et votre conduite...

MERVAL.

Ma conduite, Madame ! ma conduite ! Je n’en dois compte à personne ; la mienne n’entraîne point de remords ; mais la vôtre est d’oublier la modération et la douceur.

MADAME MERVAL.

Est-ce moi qui vous fuis, ingrat ? Si mon extrême douceur s’est quelquefois démentie, c’est vous qui m’y avez forcée ; et quel cœur peut demeurer calme au milieu de si sensibles atteintes ! Il faut que je vous sois devenue bien odieuse.

MERVAL.

Bien odieuse ! Et sur quoi fondez-vous...

MADAME MERVAL.

Vous êtes complaisant, sensible envers tout autre ; vous n’êtes injuste qu’envers moi.

MADEMOISELLE CORBELLE, à part.

Dieu ! que va-t-il arriver !

NERVILLE, à part.

Que ne suis-je loin, ou que ne puis-je calmer...

MERVAL.

Je suis injuste envers vous !

MADAME MERVAL.

Et comment traiteriez-vous une femme que vous haïriez ? Ah ! je vous ai mal connu.

MERVAL, courroucé.

Vous m’avez mal connu !... Eh bien, vous me connaîtrez, Madame...

MADAME MERVAL.

Je ne vous ai jamais imaginé tel, sans quoi j’eusse été plus tranquille.

MERVAL, avec une fureur contrainte.

J’en étais trop furieux pour en douter ; et c’est ainsi que vos paroles m’offensent.

MADAME MERVAL.

C’est ainsi que vous insultez à mes larmes, qui m’étouffent, qui coulent malgré moi... Ah Dieu ! la mesure de mes afflictions est remplie : vous n’y pouvez rien ajouter.

MERVAL.

Des plaintes, des reproches ! Oh ! faites-moi grâce de tous ces gémissements.

MADAME MERVAL.

Ils vous importunent... Je vois votre projet. Il est trop bien marqué ; tout me le fait connaître ; votre indifférence, votre ton ironique... Vous tendez à une séparation. Elle vous est facile, Monsieur ; la loi vous favorise.

Scène muette d’étonnement et de douleur entre Mademoiselle Corbelle et Nerville.

MERVAL.

Vous la demandez, Madame ?

MADAME MERVAL.

C’est vous qui dans le fond du cœur ne désirez, n’attendez que ce moment, ne cherchez qu’un prétexte...

MERVAL.

J’entends, Madame ; vous le faites naître, et vous voulez m’en laisser l’honneur.

MADAME MERVAL.

Ah ! si mes yeux pouvaient lire dans le fond de votre âme...

MERVAL.

Eh bien ! qu’y verriez-vous ?

MADAME MERVAL.

Mépris, injustice, infidélité.

MERVAL, échauffé.

Vous croyez que mon cœur nourrit de tels sentiments ?

MADAME MERVAL.

Oui, Monsieur, je le crois ; assez de preuves me l’attestent. Cessez de dissimuler. Débarrassez-vous du fardeau qui vous pèse.

MERVAL, en colère.

C’en est trop, Madame, vous le voulez : oui, oui, nous nous séparerons... Ah ! tu ne crois plus à mon cœur.

Madame Merval émue fait deux pas et voudrait courir à son époux. Juller se met au devant d’elle, et lui prend la main.

JULLER.

Ah ! Madame, que je suis désespéré de tout ceci ! Mais voilà qui est inconcevable... Croyez-moi : n’irritez pas son courroux... Dans un instant plus calme...

MERVAL, dans le fond du Théâtre.

Je me retire ; je ne serais plus maître de moi.

Il sort.

NERVILLE.

Dans quel étonnement !

MADEMOISELLE CORBELLE, courant à sa sœur et la serrant dans ses bras.

Ah ! ma sœur, ma sœur ! Comment apaiser cet orage ? Quelle scène malheureuse !

À Nerville qui s’avance humblement pour lui donner la main.

Laissez-moi, Monsieur, laissez-moi. En tout temps, votre sexe fut injuste, barbare ; je veux le fuir et le détester à jamais.

Elle donne le bras à Madame Merval, qui, dans sa douleur, marche à pas lents et s’appuie sur elle.

Scène IV

JULLER, NERVILLE

NERVILLE.

Voilà qui est fatal. Malheureux moment ! Une scène pareille entre deux époux qui ne devraient que s’adorer ! Ah ! si j’eusse prévu cet orage... Ils en viennent au moins à des extrémités sérieuses.

JULLER.

Voilà qui est excellent. Tout va le mieux du monde.

NERVILLE.

Que veux-tu dire ?

JULLER.

Je vois bien que ceci te passe. Cette leçon est au-dessus de ta candide intelligence. Ne me suis-je pas fait fort de te prouver...

NERVILLE.

Tu veux me rappeler tes vains propos... Oh ! c’est une mauvaise plaisanterie que tu n’auras pas poussée plus loin ; et dans ces circonstances...

JULLER.

Je ne m’arrête point ainsi dans ma carrière... Tu crois peut-être que cette mésintelligence, qui règne entre ces époux, est l’effet du hasard : non, mon ami, c’est moi qui prépare ces petits débats pour mieux la conduire où je veux la mener.

NERVILLE, surpris.

Qu’entends-je !...

À part.

Dissimulons... Laissons-le parler.

JULLER.

C’est dans ces moments de douleur et de dépit que l’on surprend un cœur qui semblait ne devoir jamais succomber, et la plus légère pente le fait aller loin.

NERVILLE.

Quoi ! c’est toi qui sèmes ici la discorde ?..

À part.

Possédons-nous.

JULLER, d’un air avantageux.

Va, personne ne connaît mieux que moi l’art de se glisser chez une femme. Je commence d’abord par me faire l’ami de la maison ; flattant les deux époux en particulier, peu à peu je deviens leur confident secret, l’homme nécessaire. J’étudie leur goût, leur penchant, et les mets à profit. J’excite de petites bourrasques que je fais calmer à propos, en attendant que je fasse lever la tempête sérieuse qui doit les séparer l’un de l’autre. Pendant ces premiers jours, je surviens comme consolateur. Je flatte, je propose des raccommodements que je fais échouer ; alors je manie à mon gré un cœur dont je connais les replis. J’y domine avec mystère, mais avec empire ; et ce qui m’amuse beaucoup, c’est que l’époux aveuglé par ce génie favorable qui les rend tous confiants, ne cesse point de m’être attaché... Je ne manque pas de bons amis.

NERVILLE.

Juller, ceci passe l’inconséquence, la légèreté. Si l’on te connaissait une âme pareille...

À part.

Je le démasquerai, je rendrai ses attaques vaines.

JULLER.

Détrompe-toi, mon pauvre Nerville ; de telles infidélités font en honneur dans le commerce du monde.

NERVILLE.

Tu le crois donc peuplé de gens qui te ressemblent ?

JULLER.

Tu ne m’entends point ; ce qui t’effraie est ce qui constitue la paix du ménage, ce qui la fera renaître ici. La femme n’est jamais si complaisante, si douce, si attentive, que lorsqu’elle a une intrigue secrète à voiler. L’époux alors est presque aussi ménagé que l’amant.

NERVILLE.

Et tu te crois déjà plus heureux qu’un époux ?...

À part.

Feignons encore d’applaudir.

JULLER.

Chacun pense ainsi, s’il n’agit pas de même.

NERVILLE, reprenant son caractère.

Chacun pense ainsi !... Pour moi, si l’on m’imputait injustement ce dont tu te glorifies, je regarderais cette imputation comme le plus sensible outrage ; et croyant mon honneur véritablement offensé, j’en tirerais vengeance sur l’heure.

JULLER, éclatant de rire.

Tu es vraiment original.

NERVILLE.

Ce n’est point là un faux point d’honneur, comme celui auquel les hommes attachent un si haut prix... Quoi ! le larcin déshonore ; et l’adultère, source de tous les désordres, ne serait point un crime infâme ?... Au reste, je me plais à croire que tu renonceras à ton abominable projet.

JULLER.

Suis tes petites prétentions, et laisse-moi à mes grands desseins.

NERVILLE, avec force.

Tu ne les achèveras point... Non.

JULLER.

Tu te fâches ; mais choisis : il faut que j’aie Madame Merval ou la petite Corbelle... Ton Ange céleste, ta rare Divinité ne tiendrait pas plus longtemps contre moi. Les deux sœurs sont faites du même bois que le reste de leur sexe ; et quand le feu en approche, vert ou sec, il faut que cela prenne également.

NERVILLE, le fixant.

Tu m’excèdes... Expliquons-nous un peu, je te prie... Ne dis-tu pas que Madame Merval... Achève, parle donc.

JULLER, le regardant malignement et lui serrant la main.

Va, mon ami, c’est comme chose faite.

NERVILLE, le fixant encore.

Tu veux me persuader que Madame Merval... Réponds donc.

JULLER.

Le vent m’est très favorable. Elle a exhalé un soupir à demi étouffé, qui exprimait tant de sensibilité... Elle m’a regardé... Quel plaisir il y a d’être aimé d’une femme dont la raison est formée ! La réflexion dirige sa tendresse et lui donne une prudence consommée. Tu as vu qu’ils allaient se séparer. Il ne faut plus qu’un instant...

NERVILLE.

Mais sa bouche aurait-elle avoué qu’elle te portait le cœur qui appartient à son époux ?... A-t-elle prononcé ?

JULLER, levant les épaules.

Prononcé ! Est-ce qu’une femme prononce ? Va, mon pauvre Nerville ; il se fait sur un visage des mouvements si prompts, si légers, que l’œil connaisseur qui fait les saisir, lit les nuances des passions cachées, comme celles des passions visibles. Tu t’étonnes encore.

NERVILLE.

Tu m’en imposes... Madame Merval ne saurait être parjure à ses devoirs. La sœur de celle... Non, garde-toi de le penser. Sur qui faudrait-il compter ? Je croirais plutôt...

JULLER.

À un miracle qu’à la fragilité d’une femme ! Mais je les réconcilierai, après les avoir brouillés. Oh ! c’est la règle.

Nerville lui lance un regard d’indignation.

Tu es indisciplinable, n’en parlons plus. Je te laisse à ton imagination moralisante. Je ne t’entretenais sur cette matière, que pour débrouiller un peu tes idées provinciales, fort confuses sur un pareil sujet.

NERVILLE, avec feu.

Tu viens de me percer l’âme. Je ne serai point témoin insensible du déshonneur de mon ami, et je n’en resterai pas là.

JULLER, étonné.

Que veux-tu dire ?

NERVILLE, très sérieusement.

Il faut que tu me confirmes cette prétendue puissance que tu as sur le cœur de Madame Merval. Tu t’en es vanté. Je veux savoir si c’est avec quelque fondement. Il faut consentir à passer pour un calomniateur, ou avouer que tu ne connaissais ni elle ni toi. Si tu me donnes preuve du contraire...

JULLER.

Eh bien ! si je te la donne...

NERVILLE.

Alors je passerai par où tu voudras ; et loin d’épouser la sœur, je ferai le premier à mépriser et à fuir un sexe aussi perfide ; mais j’exige...

JULLER.

Tu exiges...

NERVILLE.

Oui, et je te parle sérieusement.

JULLER, avec un sourire forcé.

Il te faut cette leçon ? Il te la faut ? Eh bien ! on te la donnera, on te la donnera.

NERVILLE, avec force.

Je l’attends.

Scène V

NERVILLE, seul

Je commence, mais trop tard, à pénétrer ce caractère pernicieux. Ce n’est point là cette légèreté ordinaire, qui prend le ton du vice pour le ton du jour. C’est un vil imposteur !... Voilà donc ces hommes qui sont admis, fêtés, caressés dans le monde, et dont on exalte l’esprit, sans savoir qu’il prend sa source dans un cœur vicié... Mais comment Merval lui accorde-t-il son amitié, sa confiance, lui a-t-il ouvert ses foyers ?... Ah ! c’est l’homme qui a la meilleure opinion d’autrui. J’ai été moi-même séduit par cet extérieur poli et brillant, qui trop souvent ici est le masque de la fausse vérité... Dans quelles mains j’allais tomber ! Et que je rends grâces au père sage qui m’a appris de bonne heure à n’estimer les objets que par les degrés de ressemblance qu’ils ont avec la vertu !... Mais qu’il tremble ; je ne souffrirai pas qu’on joue impunément mon ami.

Scène VI

MADEMOISELLE CORBELLE, NERVILLE

MADEMOISELLE CORBELLE, arrivant précipitamment.

Je vous cherchais, et j’ai à vous parler.

NERVILLE.

En quoi ai-je failli ?

MADEMOISELLE CORBELLE, avec un peu de sévérité.

Mais...

NERVILLE.

Parlez, ordonnez... Je suis prêt à réparer le malheur de vous avoir déplu.

MADEMOISELLE CORBELLE.

Souvent on peut affliger une personne sans lui déplaire... Il me paraît que vous êtes intimement lié avec Juller.

NERVILLE.

Je vous entends... et je vous proteste bien que je ne suis rien moins que son ami.

MADEMOISELLE CORBELLE.

Cet aveu m’enchante... Dites-moi quelle impression a fait sur lui l’éclat de cette scène ?

NERVILLE.

Je ne puis dire qu’il en ait été affecté aussi vivement que moi.

MADEMOISELLE CORBELLE.

Je m’en suis aperçue.

NERVILLE.

Je ne peux encore parler. L’ombre même d’une imprudence m’alarme ; mais bientôt je pourrai répondre plus positivement.

MADEMOISELLE CORBELLE.

Cet homme, à coup sûr, est un traître ; et je lui attribue la mésintelligence qui règne entre ma sœur et son époux.

NERVILLE.

Mais comment deux cœurs aussi vertueux ne triompheraient-ils pas d’un mauvais génie ?

MADEMOISELLE CORBELLE.

Oh ! voilà les hommes : ils ne veulent rien entendre. Merval est le plus honnête, le plus sensible de tous ; et cependant il rend sa femme malheureuse.

NERVILLE.

Peut-être que sa femme... pardonnez...

MADEMOISELLE CORBELLE.

Ma sœur est aussi complaisante qu’elle est généreuse. Un excès de sensibilité peut avoir quelquefois emporté trop loin le langage de son cœur ; mais par combien de vertus elle répare cet heureux défaut. Enfin, que la cause soit grave ou non, ils n’en sont pas moins prêts à se séparer.

NERVILLE.

Ah ! je préviendrai cette rupture, je la préviendrai.

MADEMOISELLE CORBELLE.

Il le faut ; abordez Merval avec confiance ; détruisez les inspirations secrètes de Juller. Le ton de la vérité et de la vertu a une force naturelle sur les cœurs droits ; et s’il faut vous le dire, je croirai volontiers à l’éloquence de votre âme.

NERVILLE.

Lorsque je l’emploierai pour un autre, elle se ra plus heureuse que pour moi-même.

MADEMOISELLE CORBELLE.

En la faisant servir à une cause si belle, vous ne devez pas craindre qu’elle vous manque dans toute autre occasion.

NERVILLE.

Je sais que je vous devrai son triomphe.

Il sort.

Scène VII

MADEMOISELLE CORBELLE, seule

De jour en jour je m’aperçois que je l’estime davantage. Il sait oublier l’intérêt de son amour, lorsqu’un autre intérêt le lui commande ; mais plutôt ne confirme-t-il pas le premier... Ah ! jugeons des bonnes actions en elles-mêmes, et ne remontons jamais au principe... Si Juller pouvait être démasqué, si la paix réconciliait ces deux époux, cette paix si douce, et qu’un moment fatal a troublée... Ah ! la rupture est presque aussi sérieuse, que si elle avait un fondement réel.

Scène VIII

MADAME MERVAL, MADEMOISELLE CORBELLE

MADAME MERVAL.

Ah ma sœur ! aide-moi à supporter mes ennuis. J’ai le cœur cruellement oppressé.

MADEMOISELLE CORBELLE.

Ma sœur ! remettez-vous. Ah ! j’étais bien éloignée de croire Merval... Que les hommes sont injustes !

MADAME MERVAL.

Ne dis rien, ne dis rien contre lui. J’ai tort, oui, j’ai tort. Je lui devais plus de ménagement. Je suis son épouse, enfin, et je sens que j’aurai toujours à me reprocher de n’avoir point su passer sur des riens qui sont devenus de conséquence.

MADEMOISELLE CORBELLE.

Comment, ma sœur ?

MADAME MERVAL.

Oui, je me rappelle mille occasions où mon âme a laissé échapper de ces traits d’humeur, qui, quoique légers, doivent être immolés aux regards d’un époux.

MADEMOISELLE CORBELLE.

Tu te juges avec bien de la sévérité... Ah ! s’il t’avait aimée...

MADAME MERVAL.

Il m’aimait, il m’aimait, j’en suis bien sûre ; et présentement il ne m’aime plus. Il n’a été toujours cher ; il me l’est encore aujourd’hui malgré ses injustices ; et cette séparation, si elle arrive, sera pour moi un coup mortel.

MADEMOISELLE CORBELLE.

Vous me faites frémir !

MADAME MERVAL.

Nous voilà, nous autres femmes. Il semble que nous aimions la guerre, que nous nous lassions du repos ; et toujours exigeantes ou faibles, le combat une fois engagé, nous soupirons après la paix.

MADEMOISELLE CORBELLE.

Elle reviendra, ma sœur, elle reviendra.

MADAME MERVAL.

Heureuse dans mon infortune, j’ai trouvé une amie dans ma sœur... Mais, pardonne, j’oublie toute la terre ; je ne m’occupe que de ma douleur, de moi seule... Laisse-moi lire enfin dans ton âme ; parle-moi sans détour ; tu ne hais point Nerville ?

MADEMOISELLE CORBELLE.

Dis plutôt que je l’aime... Son caractère simple, ouvert et franc m’a toujours plu. Je n’hésite point à te l’avouer ; mais j’attends encore... Il est si facile de se tromper... C’est assez sur ce chapitre... Réponds aussi ingénument à ma question. N’aurais-tu pas fait un mauvais marché avec Merval ; et, par un certain respect ou une aveugle tendresse peut-être, ne couvrirais-tu pas ses défauts d’un voile officieux et discret ?

MADAME MERVAL.

Non, je ne fais que d’ouvrir les yeux. Le malheur m’a instruite, et je vais t’apprendre ce que j’ai découvert. Merval est toujours l’homme que j’ai vu, lorsque, pour la première fois, je lui donnai ma main. L’amour, dans les premières années, nous voilà réciproquement quelques faiblesses inséparables de l’humanité. Le premier fruit de nos amours, élevé d’abord sous nos yeux, servit à prolonger notre enchantement. Plus attachée, plus tendre que jamais, j’exigeais une tendresse égale à la mienne. Je ne voyais pas que je touchais à ce terme où nous sommes heureuses lorsque le cœur d’un époux gagne en amitié ce qu’il perd en amour. Je voulais voir Merval toujours amant, toujours passionné ; parce que je l’étais moi-même. Un premier mouvement d’humeur devint le germe d’un autre ; et à force de l’aimer, je parvins à croire qu’il ne m’aimait plus. Les hommes ne veulent point être importunés, même par le sentiment du bonheur. Mon cœur plaide en ce moment pour Merval. Oui, ma tendresse l’a quelquefois tyrannisé. Je reconnais trop tard ma faute.

MADEMOISELLE CORBELLE.

À parler vrai, Merval m’a toujours paru un bien galant homme, honnête, sans orgueil, presque sans faiblesse ; cependant je l’ai vu depuis quelque temps dire et faire des choses qu’il semblait amener tout exprès pour te piquer, et surtout en présence de Juller. Je te l’ai déjà dit ; je n’aime point à les voir ensemble.

MADAME MERVAL.

Je voulais te parler de ce Juller. Je ne crois pas me tromper : ce triste jour semble fait pour m’éclairer. Ne voudrait-il pas me faire sa cour ? T’en serais-tu aperçue ?

MADEMOISELLE CORBELLE.

J’attendais que tu m’en parlasses la première. Je l’ai surpris plus d’une fois qui épiait l’instant où nous nous séparions. Va, c’est un homme dangereux.

MADAME MERVAL.

On ne l’est avec nous qu’autant que nous sommes sans méfiance. Il m’avait paru jusqu’ici l’ami de mon époux et le mien ; il m’avait même inspiré quelque estime, mais le bandeau tombe. Quelques mots recueillis m’ont dévoilé son cœur. Je me rappelle plusieurs discours que j’aurais regardés alors comme un crime de mal interpréter ; et je suis si étonnée que j’ai peine à le croire.

MADEMOISELLE CORBELLE.

Je n’ai jamais aimé ni son esprit, tout brillant qu’on te suppose, ni sa physionomie, dont il est d’ailleurs si vain. Il a un certain regard auquel je ne me suis jamais fiée... Je voudrais qu’il fût à mille lieues

d’ici.

MADAME MERVAL.

Le traître n’a fait encore que lever un coin du masque ; il faut qu’il tombe en entier. Je veux voir jusqu’où peut monter la trahison d’un faux ami, et sur le bord de quel précipice son orgueil insolent se flattait de conduire une femme que son honnêteté rendait facile et confiante, mais qu’on n’aura point outragée impunément.

MADEMOISELLE CORBELLE.

Oui, tu dois le confondre et le faire connaître à Merval qu’il abuse.

MADAME MERVAL.

Mais notre petit cousin fréquente ce Juller ; cela me fait de la peine. S’il épousait ses principes ; si celui-ci en faisait son disciple...

MADEMOISELLE CORBELLE.

Ne crains rien, ma sœur : nous nous sommes expliqués à ce sujet... Il est bien différent, bien différent ; à présent même il est occupé à ménager une réconciliation prompte et parfaite.

MADAME MERVAL, avec vivacité.

Eh bien, dis-moi, comment ?

MADEMOISELLE CORBELLE.

Nerville verra Merval. Une âme honnête a une éloquence touchante. Il réussira ; crois-en le présage de mon cœur.

MADAME MERVAL, après un moment de silence, vivement et comme sortant d’une inspiration.

Faisons mieux, ma sœur ! Allons retirer mon fils de sa pension. Tu fais que Merval chérit son enfant. Que de fois nos regards se sont croisés sur son berceau ! En le contemplant, nous nous aimions davantage. Il ne pourra vivre sous nos yeux sans ramener ici la concorde.

MADEMOISELLE CORBELLE.

Que je t’embrasse, ma sœur ! Le projet est heureux, digne de toi ; c’est le ciel qui te l’inspire. Vite, allons le chercher... Aussi, pourquoi l’avoir exilé chez ce pédant ? Je vous l’ai dit. Les enfants n’en sont que plus mal, loin de leurs parents ; et cela porte toujours malheur.

MADAME MERVAL.

Je n’ai osé contrarier les idées que Juller avait inspirées à mon mari. Tu fais qu’il se flatte d’être profond sur le chapitre tant débattu de l’éducation publique et domestique.

MADEMOISELLE CORBELLE.

Le méchant ! Que je le hais ! Un enfant de sept ans courbé sur des auteurs latins, quand à peine il peut s’exprimer en français ; c’est apprendre de bonne heure et avec grande peine, ce qu’il oubliera dès la première année qu’il sera au régiment.

MADAME MERVAL.

Tu penses bien comme moi, ma sœur ; mais nous écoute-t-on ?... Allons le chercher. Oh ! comme il va sauter de joie !

MADEMOISELLE CORBELLE.

Un petit oiseau échappant à tire-d’aile aux griffes de l’épervier, ne s’évaderait pas plus content, je vous en assure... Mais prenons garde à ce que personne ne devine notre projet. Il faut surprendre Merval, lui présenter son fils et nous jeter tous à son cou !

MADAME MERVAL.

Il n’y tiendra pas ; il sera attendri... Cet enfant, ses caresses, mon repentir, mon amour...

MADEMOISELLE CORBELLE, l’interrompant.

Partons : que ce bel amour soit l’ange de la paix, et qu’il serve à réunir deux cœurs faits pour s’aimer.

АСТЕ III

Scène première

MERVAL, LE PETIT MERVAL, UN DOMESTIQUE

MERVAL, tenant son fils par la main, à demi-voix à un Domestique.

Elles sont sorties ?

LE DOMESTIQUE.

Oui, Monsieur.

MERVAL.

Y a-t-il longtemps ?

LE DOMESTIQUE.

Monsieur, environ depuis une heure.

MERVAL.

Bon, et d’un air fort empressé, m’as-tu dit...

LE DOMESTIQUE.

Oh ? oui, Monsieur.

MERVAL.

Veille à ce que personne ne puisse vous voir avant que j’en sois informé.

À part.

Elle me connaîtra enfin ; elle apprendra combien je l’aime. La présence de cet enfant ramènera l’union et la gaieté ; c’est le signal et le garant de notre réconciliation. Je me remplis de cette douce et agréable image... Eh bien ! mon fils ?

LE PETIT MERVAL.

Papa ! oh ! que je suis joyeux quand je me retrouve ici ! Tout m’y fait plaisir. C’est aujourd’hui un beau jour pour moi ; oh ! bien plus beau qu’un jour de congé ! Comme je l’attendais !... Mais courons à la chère maman ; il ne manque plus à mon bonheur, que de l’avoir embrassée.

MERVAL.

Attends donc qu’elle soit de retour.

LE PETIT MERVAL.

Qu’il me tarde de sauter à son cou !... Est-elle allée bien loin ? Si je savais de quel côté il faut aller, je courrais au-devant d’elle et de toutes mes forces.

Il se met en devoir de courir.

MERVAL, l’arrêtant et le caressant.

Mais la parole te revient à cette heure. Pourquoi n’osais-tu souffler un seul mot dans ta pension ?

LE PETIT MERVAL, faisant une petite moue, et d’un air un peu chagrin.

Mon cher père, avez-vous jamais appris le latin ?

MERVAL.

Oui, mon fils ; à ton âge j’étudiais beaucoup.

LE PETIT MERVAL.

Eh bien ! si vous savez le latin, pourquoi ne me l’enseignez-vous pas ? J’apprendrais bien mieux de vous tous ces mots difficiles, si longs à trouver dans le dictionnaire et si durs dans la bouche des maîtres.

MERVAL, à part.

Il m’embarrasse... Mais, mon fils, chacun a son état... Je m’occupe à présent d’autre chose... Tu as donc une grande aversion pour le latin ?

LE PETIT MERVAL.

C’est que j’ai ordinairement un grand mal de tête quand il faut rester enfermé presque tout le jour dans une étude, et cela ne se dissipe qu’après que j’ai bien couru.

MERVAL.

Mon ami, on ne peut cependant pas toujours se recréer. Chacun s’applique sérieusement de son côté. Il faut se rendre utile, autrement on n’est qu’un fardeau dans la société.

LE PETIT MERVAL.

Mais, mon cher père, est-ce qu’on est bien utile et bien riche quand on fait le latin ? Cependant ceux qui l’enseignent ont l’air bien pauvre, et n’ont pas grand esprit... Je le sais bien, moi.

MERVAL.

Mon fils ! cette étude mène à des emplois que vous ne pouvez encore apercevoir, et là-dessus vous devez suivre mes volontés.

LE PETIT MERVAL, pleurant à moitié.

Ah ! je m’efforcerai à faire de mon mieux... Si vous saviez pourtant comme nous souffrons tous sous ces maîtres. Depuis le maître de quartier jusqu’au régent, c’est à qui nous chagrinera le plus. Ce n’est point là votre douceur, votre esprit... ils ne disent jamais rien d’amusant.

MERVAL.

Allons, Merval, ne soyez plus enfant. Nous verrons s’il est possible de vous rendre ici l’étude plus agréable : vous y resterez.

LE PETIT MERVAL, avec surprise.

J’y resterai !

MERVAL.

Oui, et pour toujours.

LE PETIT MERVAL, avec la plus grande joie.

Ah, mon cher père ! en grâce, en grâce, ne rétractez point ce que vous me faites espérer. J’apprendrai ici tout ce qu’il vous plaira. Je saurai toutes les langues à la fois si vous le voulez, pourvu que ma chère mère ou vous me fassiez répéter.

Merval caresse son fils.

UN DOMESTIQUE, qui entre.

Monsieur Juller, Monsieur.

MERVAL, prenant son fils par la main.

Dis à tout le monde que je suis absent. Je ne veux point qu’il me rencontre, et pour cause... Viens, mon fils.

Scène II

JULLER, UN DOMESTIQUE

JULLER.

Personne à la maison ?

LE DOMESTIQUE.

Personne, Monsieur.

JULLER.

On ne tardera sûrement pas à revenir ?

LE DOMESTIQUE.

C’est ce que je ne puis deviner, Monsieur.

JULLER.

J’attendrai.

LE DOMESTIQUE, s’en allant.

Soit.

Scène III

JULLER, seul

Où sera-t-elle allée ? faire des réflexions... Oh ! les réflexions ne peuvent que me la ramener... Voici le moment ; le laisser échapper, ce serait perdre tout le fruit de mon intrigue... Dès la première entrevue, prévenons toute réconciliation. Il n’y a plus à différer... Il faut... Oui, c’est cela... Ah ! je crois l’entendre avec sa sœur.

Il se retire sur le devant de la scène.

Scène IV

MADAME MERVAL, MADEMOISELLE CORBELLE, JULLER

MADAME MERVAL, avec affliction.

Tout conspire contre nous... Cruelle fatalité ! Un moment plutôt... Chère sœur, il me l’a enlevé... Nous sommes arrivées trop tard... J’interroge tous les domestiques ; ils sont muets... Je m’attendais du moins à le trouver courant dans le jardin. Je ne vois ni le père ni l’enfant... Ah ! se sont-ils encore éloignés de moi pour mieux me punir ?

MADEMOISELLE CORBELLE.

Voilà un tour perfide... Je vais faire mes enquêtes ; après nous verrons. Oh ! fût-il caché au centre de la terre, je le trouverai, je le trouverai.

Elle s’élance avec légèreté.

Scène V

MADAME MERVAL, JULLER

JULLER.

Puis-je vous servir, Madame, dans la recherche que vous faites ?.

MADAME MERVAL, d’un ton grave.

Vous m’attendiez, si je ne me trompe...

À part.

Je vais enfin te connaître.

JULLER.

Je l’avouerai ; tout m’enchaîne où vous êtes. Je fuis mal où vous n’êtes pas ; quelque plaisir qui m’étonne, je sens que loin de vous il me manque quelque chose... Expliquez-moi donc la cause de ce que j’éprouve... Ne craignez point de m’ouvrir votre cœur ; nous sommes amis ; nous le ferons longtemps, j’espère ; vos intérêts ne diffèrent point des miens... Je vous jure que c’est au prix de ma vie, que je voudrais payer le bonheur de la vôtre.

MADAME MERVAL,

Monsieur, ne vous intéressez-vous point un peu trop en ma faveur, et ne craignez-vous pas d’avoir à faire à une femme qui ne pourra jamais s’acquitter envers vous ? Car je ne sais comment reconnaître tant d’attachement.

JULLER.

Peut-on voir l’ingratitude de votre époux, et demeurer insensible ? Qui, vous connaissant, se persuadera jamais qu’aucun homme, à l’exception de votre mari, vous préfère une autre femme ?

MADAME MERVAL.

Je ne vous entends point.

JULLER.

Peut-il ainsi traiter votre beauté ? Tant de perfections réunies... Il ne connaît point le prix dont vous êtes... Merval est depuis assez longtemps heureux... Il a été votre adorateur ; c’est un tribut que tous les hommes vous doivent après vous avoir vue.

MADAME MERVAL.

À moi, Monsieur ?

JULLER.

Le contentement, le bonheur font encore des biens en votre pouvoir.

MADAME MERVAL.

Je voudrais que le succès fût entre mes mains. Il n’y a rien que je ne fisse dans cette vue ; mais quel ascendant peut-il me rester sur un époux, après ce qui vient de m’arriver ?

JULLER.

Quelle infortune pour moi que vous ne m’ayez pas été destinée ! Jamais vous n’auriez essuyé les chagrins qui vous tourmentent... Ah ! pourquoi vous ai-je connue trop tard... J’envie le sort de Merval ; mais, si je ose le dire, une femme ainsi dédaignée, n’a plus de raison valable pour demeurer indifférente aux soins d’un consolateur.

MADAME MERVAL.

Est-ce vous qui parlez, Juller ?

JULLER.

Me croyez-vous le plus aveugle des hommes ? Seriez-vous à deviner le penchant qui m’entraîne vers vous ? Tout a dû servir à vous le confirmer. Ah ! lisez votre victoire dans mes yeux.

MADAME MERVAL.

Vous ! mais vous oubliez...

JULLER.

Et quel autre pourrait mieux vous convenir ? Le sort nous favorise. Nous demeurons tout près l’un de l’autre. Je pourrai vous voir, vous adorer à chaque heure du jour. Nous nous aimerons comme ces époux dont vous vous faites une si charmante idée. Je veux être avec vous comme le vôtre devrait y être... C’est moi qui sais aimer. Votre bonheur sera sûr. Un voile impénétrable couvrira cet heureux mystère. Vous verrez qu’il ajoute un nouveau prix... Vous m’entendez bien ?

MADAME MERVAL.

Oui, je vous entends... À votre tour, écoutez-moi...

JULLER.

Ah !

MADAME MERVAL.

Répondez-moi, Merval est-il votre ami ?

JULLER.

Ami ? mais oui, comme on l’est à Paris... Pourquoi mêler son nom à nos entretiens ?... Vous me permettrez, d’ailleurs, de m’aimer plus que lui.

MADAME MERVAL.

Il m’avait semblé que la plus sincère affection vous attachait à Merval ; c’était même ce motif, je pense, qui vous avait déterminé à venir dans cette maison pour habiter ensemble, afin que les occasions de vous voir fussent plus multipliées.

JULLER.

Ah ! Madame, que dites-vous ? Avez-vous pu méconnaître le véritable et unique motif qui m’ait attiré près de vos charmes ?

MADAME MERVAL.

Quoi ? ce n’était donc pas Merval ?

JULLER.

Non, je vous le jure.

MADAME MERVAL.

Et quand vous le feriez sur votre sein, en lui protestant qu’il était votre plus cher ami, vous lui en imposiez donc ?

JULLER.

Ce n’était pas lui ; c’était vous que j’embrassais.

MADAME MERVAL.

Mais concevez-vous que c’était une trahison ?

JULLER.

Une trahison !