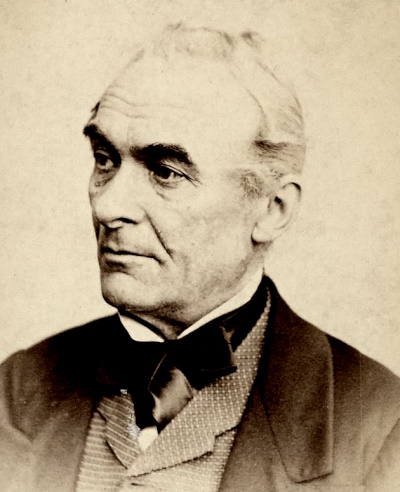

La Jaquerie (Prosper MÉRIMÉE)

- PRÉFACE

- Scène première

- Scène II

- Scène III

- Scène IV

- Scène V

- Scène VI

- Scène VII

- Scène VIII

- Scène IX

- Scène X

- Scène XI

- Scène XII

- Scène XIII

- Scène XIV

- Scène XV

- Scène XVI

- Scène XVII

- Scène XVIII

- Scène XIX

- Scène XX

- Scène XXI

- Scène XXII

- Scène XXIII

- Scène XXIV

- Scène XXV

- Scène XXVI

- Scène XXVII

- Scène XXVIII

- Scène XXIX

- Scène XXX

- Scène XXXI

- Scène XXXII

- Scène XXXIII

- Scène XXXIV

- Scène XXXV

- Scène XXXVI

Scènes féodales.

Éditées en 1828.

Personnages

GILBERT, BARON D’APREMONT, seigneur de Beauvoisis

LE BARON DE MONTREUIL, seigneur de Beauvoisis

LE SÉNÉCHAL DU VEXIN, seigneur de Beauvoisis

FLORIMONT DE COURSY, seigneur de Beauvoisis

ENGUERRAND DE BOUSSIES, seigneur de Beauvoisis

GAUTIER DE SAINTE-CROIX, seigneur de Beauvoisis

PERCEVAL DE LA LOGE, seigneur de Beauvoisis

LE SÉNÉCHAL du baron d’Apremont

LE SIRE DE BELLISLE, chevalier de l’hôtel du roi

SIWARD, capitaine d’aventuriers anglais

BROWN, capitaine d’archers anglais

PERDUCAS D’ACUÑA, chevalier navarrais, capitaine d’aventuriers

EUSTACHE DE LANCIGNAC, chevalier gascon, capitaine d’aventuriers

MAÎTRE YVAIN LANGOYRANT, docteur en droit

L’ABBÉ HONORÉ D’APREMONT,

FRÈRE JEAN, moine de l’abbaye de Saint-Leufroy en Beauvoisis

FRÈRE IGNACE, moine de l’abbaye de Saint-Leufroy en Beauvoisis

FRÈRE SULPICE, moine de l’abbaye de Saint-Leufroy en Beauvoisis

FRÈRE GODERAN, moine de l’abbaye de Saint-Leufroy en Beauvoisis

BOURRÉ, bourgeois de Beauvais

COUPELAUD, bourgeois de Beauvais

LAGUYART, bourgeois de Beauvais

MAILLY, bourgeois de Beauvais

PIERRE, homme d’armes du baron d’Apremont

LE LOUP-GAROU, chef de voleurs

RENAUD, paysan de Beauvoisis

SIMON, paysan de Beauvoisis

MANCEL, paysan de Beauvoisis

MORAND, paysan de Beauvoisis

BARTHÉLÉMY, paysan de Beauvoisis

THOMAS, paysan de Beauvoisis

GAILLON, paysan de Beauvoisis

CONRAD, âgé de dix ans, fils du baron d’Apremont

MAÎTRE BONNIN, son gouverneur

ISABELLE, fille du baron d’Apremont

MARION, sa sœur de lait

JEANNETTE, paysanne, sœur de Renaud

GENS de toute condition

La scène est principalement dans les environs de Beauvais.

PRÉFACE

Il n’existe presque aucun renseignement historique sur la Jaquerie. Dans Froissard, on ne trouve que peu de détails et beaucoup de partialité. – Une révolte de paysans semble inspirer un profond dégoût à cet historien, qui se complaît à célébrer les beaux coups de lance et les prouesses de nobles chevaliers.

Quant aux causes qui produisirent la Jaquerie, il n’est pas difficile de les deviner. Les excès de la féodalité durent amener d’autres excès. Il est à remarquer que, presque dans le même temps, de semblables insurrections éclatèrent en Flandre, en Angleterre et dans le nord de l’Allemagne.

En supposant qu’un moine fut le chef des révoltés, je ne crois pas avoir péché contre la vraisemblance historique. De fréquentes querelles divisaient alors le clergé et la noblesse. – L’insurrection d’Angleterre fut dirigée par un prêtre nommé John Ball. J’ai tâché de donner une idée des mœurs atroces du quatorzième siècle, et je crois avoir plutôt adouci que rembruni les couleurs de mon tableau.

Scène première

LE LOUP-GAROU, LE LIEUTENANT, LE RÉCIPIENDAIRE, BRIGANDS, etc.

Une ravine profonde dans une forêt. Le soleil couchant éclaire à peine la cime des arbres.

Des brigands, couverts de peaux d’animaux sauvages, paraissent de tous les côtés, descendent dans la ravine, et s’assolent en cercle.

Le Loup-Garou, une peau de loup sur les épaules et un arc à la main, reste debout au milieu d’eux.

LE LOUP-GAROU.

Les loups se sont-ils réunis ?

LE LIEUTENANT, se levant.

Tous, excepté Bordier qui fait sentinelle, et Wilfrid le roux qui est allé battre l’estrade.

LE LOUP-GAROU.

Loups, mes compagnons, Étienne Durer que voici

Un brigand se lève.

demande à devenir loup. Depuis six mois qu’il est avec nous, il s’est comporté bravement. Il a des griffes et des dents ; il est fidèle ; il lèche qui lui donne du pain, il mord qui lui jette des pierres. Voulez-vous de lui pour votre camarade ?

BRIGANDS.

Oui, qu’il soit loup comme nous !

LE LOUP-GAROU.

Préparez-vous donc à le recevoir. Faites le signe de la croix, et tirez vos coutelas. – Toi, Godefroid le louche, tu lui serviras de parrain. Avancez tous deux dans le cercle.

Au récipiendaire.

– Qui es-tu ?

LE RÉCIPIENDAIRE.

Je ne suis ni mouton ni loup, mais je voudrais devenir loup.

LE LOUP-GAROU.

Sais-tu les devoirs d’un loup ?

LE RÉCIPIENDAIRE.

Chasser aux moutons, mordre les chiens manger les bergers.

LE LOUP-GAROU.

Qui sont les moutons ?

LE RÉCIPIENDAIRE.

Les serfs qui travaillent pour leurs seigneurs.

LE LOUP-GAROU.

Et les chiens ?

LE RÉCIPIENDAIRE.

Les garde-chasses, les sénéchaux, les hommes d’armes, et les moines, excepté un seul.

LE LOUP-GAROU.

Nomme-le.

LE RÉCIPIENDAIRE.

Frère Jean de Saint-Leufroy. Il a guéri le Loup-Garou du mal Saint-Quenet[1], et le Loup-Garou a dit : « Jamais la flèche d’un loup ne percera son froc, jamais le couteau d’un loup ne fendra sa tonsure. »

LE LOUP-GAROU.

Qui sont les bergers ?

LE RECIPIENDAIRE.

Les seigneurs.

LE LOUP-GAROU.

De ces bergers quel est le pire ?

LE RÉCIPIENDAIRE.

Gilbert d’Apremont, trois fois maudit, qui se dit le maître de cette terre.

LE LOUP-GAROU.

Qui sont les loups ?

LE RÉCIPIENDAIRE.

Les plus libres des habitants de la forêt, n’obéissant qu’au chef qu’ils se choisissent librement, ne travaillant que pour eux, vivant en bons frères ; aussi tout ce pays leur appartient.

LE LOUP-GAROU.

Qu’as-tu fait pour être loup ?

LE RÉCIPIENDAIRE.

J’ai pris aux bergers tout ce que j’ai pu, et j’ai tué un chien.

LE PARRAIN.

Oui, il a bravement décousu le vieux garde Mathieu, sur qui nous avions déjà fait la croix[2] pour la pendaison de Petit-Jean l’écorcheur.

LE LOUP-GAROU.

Puisqu’il en est ainsi, nous te recevons dans notre compagnie. Tu es loup, si tu jures d’observer nos lois. Jure de faire une guerre mortelle aux bergers, aux moutons, aux chiens, c’est-à-dire aux seigneurs, aux serfs, aux garde-chasses.

LE RÉCIPIENDAIRE.

Je le jure.

LE LOUP-GAROU.

Jure d’aider, de secourir les loups, c’est-à-dire les hommes libres de la forêt, de ton arc, de ton couteau, de ta main droite, de ton œil droit.

LE RÉCIPIENDAIRE.

Je le jure.

LE LOUP-GAROU.

Tu ne mangeras jamais de la chair de loup ni d’ours, car ils font comme toi la guerre aux bergers et aux moutons. De plus, tu jeûneras le samedi jusqu’à midi, car c’est un samedi que le premier loup a cherché la liberté dans les bois.

LE RÉCIPIENDAIRE.

Je jure d’observer ces commandements.

LE LOUP-GAROU.

Donc, de par saint Ferréol d’Abbeville, de par Golfarin, neveu de Mahom[3], saint Nicolas et sainte Marie la gente, je te fais loup, et je te donne ces bois avec cet arc et cette hache pour les défendre. Frappe un coup sur ce pieu, et dis : Ainsi saint Ferréol puisse-t-il faire à Gilbert d’Apremont !

LE RÉCIPIENDAIRE.

Ainsi saint Ferréol puisse-t-il faire à Gilbert d’Apremont !

LE LOUP-GAROU.

Godefroid le louche, quel nom portera-t-il parmi les loups ?

LE PARRAIN.

Étienne à la longue dent.

LE LOUP-GAROU.

Étienne à la longue dent, soit ! Godefroid, dis-lui tout bas la parole. – Mes frères, nous avons un frère de plus !

BRIGANDS.

Noël ! Noël[4] !

LE LOUP-GAROU.

Allons boire au nouveau frère. – Silence ! quelqu’un marche dans les feuilles sèches. Que personne ne bouge : mon chien remue la queue ; c’est un ami.

LE LIEUTENANT.

C’est Wilfrid qui revient.

LE LOUP-GAROU.

Quelles nouvelles de la plaine ?

WILFRID.

Ni bonnes ni mauvaises. Je viens de la Saullaie ; le capitaine Siward, le plus grand routier[5] du pays, s’y préparait à une expédition.

LE LOUP-GAROU.

As-tu vu quels hommes étaient avec lui ?

WILFRID.

Il a renforcé sa compagnie d’aventure. J’ai compté quarante armures de fer[6], et quatre-vingts archers. J’ai causé avec eux au cabaret, déguisé en tailleur de tourbe. Il y a parmi eux de grands coquins tout nouvellement arrivés d’Angleterre, ne sachant pas un mot de français, mais forts, bien bâtis, toujours altérés, désirant beaucoup s’enrichir en ce pays, comme ont fait avant eux leurs camarades.

LE LOUP-GAROU.

C’est sans doute Apremont qu’ils veulent courrir[7]. Qu’en penses-tu lieutenant ?

LE LIEUTENANT.

Je pense comme toi. C’est demain la Saint-Leufroy ; tous les serfs à cause de la fête se gorgeront de bière et de vin, et, quand ils en seront soûls. comme des cochons de glands, le capitaine Siward en aura bon marché.

WILFRID.

Cet Anglais en veut à Gilbert, et je sais que ses archers convoitent fort ses belles vaches.

LE LOUP-GAROU.

Par les cornes du diable ! ses vaches sont belles, et ce serait péché de les laisser prendre par ces voleurs anglais. Mettons-nous de la partie, ventre Saint-Quenet ! C’est en eau trouble qu’on attrape du poisson !

LE LIEUTENANT.

Parbleu ! le capitaine a raison. Pendant que les Anglais et les chiens d’Apremont joueront des couteaux, nous pourrons, nous, faire un bon coup.

WILFRID.

Ah ! si nous pouvions enlever quelque gros moine de l’abbaye de Saint-Leufroy, nous en tirerions une fameuse rançon, en envoyant aux autres seulement une oreille du prisonnier.

LE LOUP-GAROU.

Nous prendrons ce que saint Nicolas[8] nous enverra. Laisse-moi faire, tu verras si je m’y épargne. – Enfants, hier nous avons campé dans cette ravine, et vous savez nos usages. Nous coucherons cette nuit dans la grande caverne auprès du torrent. Là nous pourrons rire et boire à notre aise sans crainte d’être surpris par les gardes. Allons, partons ! En avant les éclaireurs ! emportez les chaudrons et le gibier ; vite, vite !

Tous les brigands se chargent de leurs différents ustensiles et se mettent en marchent. Restent le Loup-Garou, Wilfrid et le Lieutenant.

WILFRID.

Un mot, Loup-Garou.

LE LOUP-GAROU.

Que me veux-tu ?

WILFRID.

Je ne t’ai pas dit toutes les nouvelles que je sais. J’attendais qu’ils fussent partis.

LE LOUP-GAROU.

Parle.

LE LIEUTENANT.

Il est arrivé quelque malheur ?

WILFRID.

Girart le charron a été découvert. Les gendarmes d’Apremont sont à ses trousses.

LE LIEUTENANT.

Notre espion ? tant pis ! Où s’est-il réfugié ?

WILFRID.

À l’abbaye de Saint-Leufroy.

LE LOUP-GAROU.

L’imbécile ! au lieu de venir à la forêt.

LE LIEUTENANT.

Les moines le livreront, ou Gilbert ne respectera pas la franchise[9]. Girart est un homme mort. Il sera pendu. Qu’en dis-tu, Loup-Garou ?

LE LOUP-GAROU.

C’est une mort comme une autre.

LE LIEUTENANT.

Il faudra garder quelque chose sur la première prise que nous ferons, afin de faire dire une messe pour le repos de son âme.

LE LOUP-GAROU, après un moment de silence.

Je lui dirai une messe de sang, moi. Je serai le prêtre, et voici l’instrument avec lequel j’officierai.

Il montre sa masse d’armes.

Sus à la caverne ! J’ai le gosier aussi brûlant que l’était ma forge autrefois. Allons boire un coup.

Il sort en chantant.

WILFRID.

Mauvaise nouvelle, lieutenant.

LE LIEUTENANT.

Il ne faut pas s’attrister. Aujourd’hui l’un, demain l’autre. Allons souper.

Ils sortent.

Scène II

FRÈRE IGNACE, FRÈRE GODERAN, FRÈRE SULPICE

Une salle gothique dans l’abbaye de Saint-Leufroy ; elle est éclairée par un grand nombre de flambeaux, et magnifiquement décorée.

Chapitre de moines assemblés pour l’élection d’un abbé.

Sur le devant de la scène.

FRÈRE IGNACE, une lettre à la main.

Il s’explique clairement : « Choisissez pour abbé mon cousin, » nous dit-il. La lettre est pressante, elle est scellée de ses armes, et voici sa croix pour signature[10]. Que devons-nous faire ?

FRÈRE GODERAN.

Ce que fait le roseau quand le vent souffle ; nous sommes un faible roseau, et Gilbert d’Apremont est plus impétueux que l’aquilon.

FRÈRE IGNACE.

Oui, Goderan, vous n’êtes pas pour les partis extrêmes ; cependant, il doit vous en souvenir, nous avons juré à feu l’abbé Boniface, à son lit de mort, d’élire frère Jean, son protégé, et depuis n’avons-nous pas confirmé ce serment à frère Jean lui-même ?

FRÈRE SULPICE.

Voilà de beaux scrupules, ma foi ! Quant à moi, j’ai dit tout bas, en front[11], en parlant à feu l’abbé ; et puis, d’ailleurs, ce frère Jean n’est qu’un vilain, et ce n’est point un vilain qu’il nous faut pour abbé.

FRÈRE IGNACE.

Doucement ; il est fort utile à la communauté.

FRÈRE GODERAN.

Et Gilbert d’Apremont nous est encore plus utile. C’est notre chien de garde, notre homme d’armes. Croyez-moi, si nous sommes sages, nous nommerons pour abbé frère Honoré, son cousin, comme il le souhaite.

FRÈRE SULPICE.

Après tout, ne saurait-on se passer de frère Jean ? Est-il donc si utile à cette abbaye ?

FRÈRE IGNACE.

Sans doute ; sa science nous vaut de bons écus au soleil.

FRÈRE SULPICE.

À la bonne heure ; mais il veut tout gouverner, tout faire aller à sa tête. Il faisait faire tout ce qu’il voulait à feu l’abbé Boniface (Dieu veuille avoir son âme !). Il est temps que les autres aient leur tour. Enfin, je le répète, nous autres, il nous faudrait obéir à un homme de si bas lieu !

FRÈRE GODERAN.

Où est-il maintenant ?

FRÈRE SULPICE.

Dans son laboratoire, entouré de ses cornues.

Ironiquement.

Sa modestie l’empêche d’assister au chapitre où il croit qu’on va le nommer.

FRÈRE IGNACE.

Et frère Honoré ?

FRÈRE GODERAN.

Belle demande ! Il est dans sa cellule à prier. Il ne fait pas autre chose tant que le jour dure.

FRÈRE IGNACE.

Oui ; et j’ai peur, s’il devient jamais notre abbé, qu’il ne rende notre règle bien sévère. Frère Jean du moins nous laisserait du bon temps.

FRÈRE SULPICE.

Qui sait ? peut-être serait-il pire que l’autre.

FRÈRE GODERAN.

Voyez-vous, Ignace, nous avons une ressource avec frère Honoré. Il ne s’occupera que de son salut, et cependant vous, Sulpice et moi, nous le mènerons par le nez.

FRÈRE SULPICE.

Ce qui serait impossible avec frère Jean.

FRÈRE GODERAN.

Le voici. Je pensais bien qu’il s’impatiente. rait à nous attendre. FRÈRE JEAN, entrant.

Eh bien ! mes révérends pères, il ya bien longtemps que vous êtes ici. N’avez-vous encore rien décidé ?

FRÈRE IGNACE, à Frère Jean.

Voici une lettre de messire d’Apremont qui nous a arrêtés tout court.

Il lui donne la lettre.

FRÈRE JEAN, après avoir lu.

Quoi ! ne savez-vous que lui répondre ?

FRÈRE GODERAN.

Mais c’est là ce qui est difficile.

FRÈRE JEAN.

Comment ! difficile ? Qu’il se mêle de ses affaires, Sommes-nous donc ses vassaux pour lui obéir ? et qu’y a-t-il de commun entre l’illustre abbaye de Saint-Leufroy et un Gilbert d’Apremont ?

FRÈRE SULPICE.

Si nous nous faisons un ennemi de ce Gilbert d’Apremont, qui nous protégera contre les Anglais, les Navarrais[12], les Tard-Venus[13], et tous les malandrins[14] qui courent la campagne ?

FRÈRE GODERAN.

Sans parler du Loup-Garou notre voisin.

FRÈRE JEAN.

Et, de par saint Leufroy, quel besoin avons-nous de sa protection ? N’avons-nous pas de hautes murailles ? Ne sommes-nous pas ici quatre-vingts en état de faire le coup de flèche avec la plus rude compagnie franche[15] ?

FRÈRE SULPICE.

Vous dites cela, frère Jean, parce que vous avez été soldat ; mais nous autres, nous savons prier, et nous n’aimons pas à faire le coup de flèche. On peut être bon religieux et ne pas savoir faire le coup de flèche.

FRÈRE JEAN.

Eh bien ! si vous craignez les flèches, vous avez Jacques Bonhomme[16] qui se battra pour vous : traitez bien vos serfs, et vous en ferez des soldats dévoués. Mais laissons cela. Je devine ce qui vous fait manquer à votre parole ; Honoré, que vous voulez élire à ma place, est fils d’un gentilhomme.

FRÈRE IGNACE.

En vérité, frère Jean, ce n’est pas là notre motif.

FRÈRE GODERAN.

Ne sommes-nous pas tous frères ici-bas, et surtout dans l’abbaye de Saint-Leufroy ?

FRÈRE JEAN.

Allez, quittez ces feintises avec moi, je vous connais trop bien. Vous, Goderan, vous êtes fils d’un hobereau de l’Artois, et vous, Ignace, et vous, Sulpice, vous êtes bâtards de quelque baron, comme vous osez vous en vanter. Vous ne voudriez pas obéir à un fils de vilain comme moi. Je suis fils de vilain, mais je puis parler de ma mère sans rougir.

Il se promène à grands pas, donnant des signes de colère.

FRÈRE GODERAN, bas à Ignace.

Voyez quel caractère violent ! Il en vient tout de suite aux injures.

À Sulpice.

Recueillez les votes, il faut en finir.

FRÈRE JEAN.

Honoré !... frère Honoré, abbé de Saint-Leufroy ! Et croyez-vous qu’il puisse seulement lire sa messe ?

FRÈRE IGNACE.

Ah ! si l’on choisissait un abbé pour la science, sans doute que l’on vous élirait. Frère Goderan. Mais il faut vivre en bonne intelligence avec ses voisins. La paix avant tout.

FRÈRE JEAN.

Honoré ! en vérité, cela me fait rire ! Dites-moi, de grâce, est-ce lui qui vous gagnera de l’argent en éblouissant nobles et vilains ? Franchement, qui de vous sait faire des miracles ? Quel autre que moi aurait pu faire la châsse de saint Leufroy qui sue tous les ans le jour de sa fête ? Et la couronne d’épines, qui sait la faire fleurir à Pâques ? Ne vous rapporte-t-elle pas cinq cents bons florins par an ? Seul j’ai le secret des miracles : sans miracles point de religion dans ce temps-ci, point d’offrandes au tronc de Saint-Leufroy. Tenez, les dames de Sainte-Radegonde, à dix lieues d’ici, ont une couronne d’épines. Eh bien ! comme elles ne savent pas l’alchimie, elle ne leur rapporte pas un sou.

FRÈRE IGNACE.

Nous espérons que vous voudrez bien nous continuer vos bons offices, dans l’intérêt de la religion et de la communauté.

FRÈRE JEAN.

Vous avez compté sans votre hôte ! Suis-je donc un serf pour travailler pour mes seigneurs ?

FRÈRE SULPICE, qui a recueilli les votes.

Toutes les voix sont pour le frère Honoré ; vos trois votes seuls manquent encore.

FRÈRE IGNACE, à Frère Jean.

Vous le voyez, je n’y puis rien. Je vote donc pour le frère Honoré.

FRÈRE GODERAN.

Et moi de même.

FRÈRE SULPICE.

Très révérends pères en Dieu, par l’inspiration du Saint-Esprit, nous avons nommé à l’unanimité frère Honoré d’Apremont abbé de cette abbaye. Que Notre-Dame et saint Leufroy le prennent en leur garde !

TOUS, excepté Frère Jean.

Amen !

FRÈRE JEAN, avec un sourire amer.

À l’unanimité ! je n’ai pas donné mon vote.

À Frère Sulpice.

Pourquoi ne me l’avez-vous pas demandé ?

FRÈRE SULPICE.

Ah ! pardon, c’est un oubli.

FRÈRE JEAN.

Je donne ma voix au révérend père Sulpice.

FRÈRE SULPICE.

Grand merci ! mais elle m’est inutile, et frère Honoré n’en est pas moins notre abbé. Allons lui porter les insignes en cérémonie. Mais le voici lui-même.

Entre Frère Honoré.

Très révérend père, le chapitre assemblé vous supplie humblement de vouloir bien être notre abbé, et d’accepter les insignes de cette illustre charge.

FRÈRE HONORÉ.

Votre choix aurait pu tomber sur un plus digne ; mais je m’efforcerai de mériter l’honneur que le chapitre veut bien me conférer.

FRÈRE JEAN, à Frère Ignace.

Voilà donc celui qui représentera l’ordre dans un concile[17] !

FRÈRE HONORÉ.

Avec l’aide du Saint-Esprit, les bègues deviennent éloquents.

FRÈRE JEAN, ironiquement.

Oui, nous verrons des miracles au prochain concile !

FRÈRE HONORÉ.

Suivez-moi à l’église, mes pères ; j’ai besoin d’élever au Seigneur une courte prière d’actions de grâces, et d’ailleurs nous devons nous préparer à la fête de demain.

FRÈRE IGNACE, à Frère Honoré.

Mais, sire abbé, il est temps de souper.

FRÈRE HONORÉ.

Mon père, il en sera toujours temps.

UN MOINE, entrant.

Ah ! mes pères, vit-on jamais rien de pareil ? Bien heureux l’abbé Boniface, qui est mort avant un tel sacrilège !

FRÈRE HONORÉ.

Qu’est-ce ? quel sacrilège ? C’est à moi qu’il faut porter plainte pour obtenir redressement : je suis l’abbé.

LE MOINE.

Hélas ! sire abbé, je suis encore tout tremblant ; les gendarmes du seigneur d’Apremont viennent d’enfoncer la porte de la chapelle, pour en arracher Girart le charron qui s’y était réfugié.

FRÈRE JEAN.

Violer notre franchise !

FRÈRE HONORÉ.

Que m’avez-vous dit ? votre voix est tellement tremblante, que je vous ai à peine entendu.

LE MOINE.

Les gendarmes du sire d’Apremont ont saisi Girart dans la franchise, aux pieds mêmes de la statue de monsieur saint Leufroy !

FRÈRE IGNACE.

Après avoir enfoncé la porte !

FRÈRE JEAN, aux moines.

Vous n’avez que ce que vous méritez. Vous avez recherché bassement la protection du sire d’Apremont ; voilà comment il vous l’accorde. Adieu les privilèges de notre abbaye ! ah, ah, ah !

Il sort en riant. Silence.

FRÈRE IGNACE, à Frère Honoré.

Mais, sire abbé, c’est un excès épouvantable et qui mériterait une excommunication ! Si les franchises de la chapelle ne sont pas respectées, tous les serfs poursuivis par leurs seigneurs iront se joindre au Loup-Garou.

FRÈRE GODERAN.

Et d’ailleurs, cela nous ferait perdre le revenu de la franchise, qui n’est pas à dédaigner.

FRÈRE HONORÉ, après avoir réfléchi.

J’en écrirai au sire d’Apremont.

LE MOINE.

Mais, sire abbé, il sera trop tard. Le coupe-tête était avec les gendarmes, et Girart est peut-être mort à l’heure qu’il est.

FRÈRE HONORÉ.

Alors nous dirons une messe pour le repos de son âme. Allons à l’église.

Il sort ; tous les moines le suivent ; Frère Ignace, Frère Sulpice, Frère Goderan restent les derniers.

FRÈRE IGNACE.

Voilà un mauvais commencement.

FRÈRE SULPICE.

Nous y mettrons bon ordre.

FRÈRE GODERAN.

Nous avons été un peu vite en besogne, Sulpice ; je commence à le craindre.

FRÈRE SULPICE.

Vous vous effrayez trop vite. Mais la cloche sonne : nous devrions déjà être au chœur.

FRÈRE GODERAN.

Pourvu que les actions de grâces ne durent pas trop longtemps ; car mon estomac m’avertit qu’il est déjà bien tard.

Ils sortent.

Scène III

CONRAD, MAÎTRE BONNIN, son précepteur

Une salle gothique du château d’Apremont.

CONRAD.

Conte-moi encore quelque belle histoire du temps des preux.

LE PRÉCEPTEUR.

Monseigneur, voulez-vous entendre l’histoire du grand chevalier Hector le Troyen ou du noble baron Themistoclès[18] ?

CONRAD.

Je sais tout cela. C’est celui-là qui s’empoisonna parce que le roi de Perse voulait qu’il se fit Turc.

LE PRÉCEPTEUR.

Précisément ; et voulez-vous que je vous entretienne du bon roi Lycurgue de Laconie ?

CONRAD.

Tu n’as jamais que la même chose à me conter. Je sais l’histoire du roi Lycurgue aussi bien que celle du roi Artus.

LE PRÉCEPTEUR.

Et vous souvient-il de la règle de l’ordre de chevalerie qu’il institua ?

CONRAD.

Sans doute ; l’ordre de Sainte-Sparte.

LE PRÉCEPTEUR.

Quelle mémoire pour un âge si tendre ! En vérité, monseigneur, vous en savez plus que moi, et bientôt je serai obligé de prendre vos leçons. Voudriez-vous être un chevalier de Sainte-Sparte ?

CONRAD.

Oui dà. Ce qui me plaît dans cet ordre-là, c’est que, si les damoisels dérobaient un pâté ou des confitures n’importe où, on ne leur disait rien, et c’était pour eux ; et puis, comme ils s’amusaient avec leurs serfs ! Comment les appelaient-ils déjà ?

LE PRÉCEPTEUR.

Des ilotes, monseigneur.

CONRAD.

Ah ! oui, des ilotes. Quand je serai grand, et que je serai page, j’irai, comme eux, à la chasse aux vilains.

LE PRÉCEPTEUR.

Quel prodige ! il n’oublie rien. Je voudrais bien que monseigneur le baron, qui se moque de l’instruction que je vous donne, fût ici présent pour vous entendre. Retenir jusqu’aux noms les plus barbares ! Ah ! monseigneur, quel chevalier vous ferez !

CONRAD.

C’est que je ne crains rien. Quand je joue à la bataille avec mes paysans, je ne crains pas cinq ou six petits vilains. À grands coups de bâton je les fais courir comme des lièvres.

LE PRÉCEPTEUR.

Écoutez-moi, monseigneur ; ne soyez pas téméraire. Monsieur le sénéchal a défendu à ces petits vauriens de vous rendre les coups que vous leur donnez ; cependant cette gent est si encline à mal faire, qu’ils pourraient bien un jour avoir l’audace de vous résister. Prenez y garde.

CONRAD.

Oh, ouiche ! Je ne craindrais pas dix mille vilains, moi. Je ne crains que les araignées et les grenouilles.

LE PRÉCEPTEUR.

Je ne demande à Dieu que de vivre assez longtemps pour pouvoir écrire les prouesses que vous ferez un jour. Vous ferez oublier les exploits d’Amadis de Gaule.

Entrent Isabelle et Marion.

CONRAD.

Ah ! voici ma sœur. Bonjour, sœur Isabeau ; donne-moi de ce que tu manges.

ISABELLE.

Je ne mange rien.

CONRAD.

Tiens, je croyais... Est-ce que tu n’as rien dans la boîte que mon ami Montreuil t’a donnée ?

ISABELLE.

Gourmand ! tu te fais mal à force de manger des friandises, et l’on m’a dit que tu dérobes tout ce que tu trouves chez nos pauvres vassaux.

CONRAD.

Est-ce que tout ce qu’ils ont ne nous appartient pas ?

ISABELLE.

Maître Bonnin, vous devriez bien lui donner d’autres leçons.

Entrent d’Apremont et son sénéchal.

D’APREMONT.

Qu’on le pende sur-le-champ ; qu’on le mette en quartiers, et qu’on l’attache à un arbre !

CONRAD.

Quoi donc, papa ?

D’APREMONT.

Ce coquin de Girart, qui avait cru se tirer d’affaire en se sauvant dans la chapelle de Saint-Leufroy.

CONRAD, au précepteur.

Vite, mène-moi le voir pendre.

ISABELLE.

Quelle horreur ! Mon père, défendez-lui d’y aller.

D’APREMONT.

Au contraire, ma fille, un gentilhomme doit de bonne heure s’accoutumer à voir la mort de près, afin qu’il ne soit plus étonné en voyant le sang couler dans un combat[19].

ISABELLE.

Mais voir périr un pauvre misérable désarmé cela ne peut inspirer que de la cruauté.

D’APREMONT.

Il ne faut pas qu’un homme soit élevé comme une femme.

CONRAD.

C’est cela : mêle-toi de ta quenouille.

LE SÉNÉCHAL.

Monseigneur, si nous attendions à demain pour le pendre ? L’exécution se ferait avec bien plus de pompe.

D’APREMONT.

Non ; c’est demain la Saint-Leufroy. Il y a trop de paysans oisifs rassemblés, Il faut ménager Jacques Bonhomme ; depuis quelque temps il gronde quand on le frappe.

LE SÉNÉCHAL.

Je vais faire pendre l’homme.

D’APREMONT.

Faites attacher les quartiers quelque part au loin ; que l’on n’en ait ni la vue ni l’odeur au château.

CONRAD.

Attendez-moi donc, monsieur le sénéchal.

Sortent Conrad, le précepteur et le sénéchal.

D’APREMONT, se frottant les mains.

Ils ont nommé notre cousin abbé. – J’ai fait une belle chasse aujourd’hui, et je souperai bien. – Et Montreuil, t’a-t-il bien parlé d’amour aujourd’hui ?

ISABELLE, souriant.

Hé !... pas plus qu’à son ordinaire.

D’APREMONT.

S’il ne sait pas dire des fadaises comme un troubadour, il sait ce que doit savoir un bon chevalier, et cela vaut mieux. Où est-il maintenant ?

ISABELLE.

Dans la salle basse. Tout à l’heure il s’escrimait avec Pierre, de l’épée à deux mains.

D’APREMONT.

Que te disais-je ? voilà un vrai gentilhomme ! toujours s’exerçant aux armes ! N’es-tu pas contente, Isabelle, de voir si galant et si rude champion celui qui doit être un jour ton mari !

ISABELLE.

Oui, mon père ; seulement je voudrais qu’il sût encore mieux tenir son épée. J’étais à les voir faire sortir du feu de leurs armes, quand Pierre, d’un revers, lui a fait sauter son épée de la main ; peu s’en est fallu qu’elle ne me tombât sur la tête. Je me suis sauvée bien vite, car à de tels jeux les spectateurs sont les plus exposés.

D’APREMONT.

Cela peut arriver au plus habile. Mais je n’aime pas à voir Montreuil s’escrimer toujours avec un simple vilain. N’ai-je donc pas dans mon château plus d’un gentilhomme qui sache faire des armes ? Un jour Pierre peut oublier dans la chaleur d’un assaut le respect qu’il doit à un chevalier.

ISABELLE.

Il est trop bien appris, je l’espère.

D’APREMONT.

Bien appris ! oui, le père Jean en a fait un clerc. Mais sa clergie[20] peut lui donner de l’insolence. C’est une sottise de donner à un vilain l’éducation d’un chancelier.

ISABELLE.

Oui, mais vous êtes bien plus coupable que le père Jean. C’est vous, mon père, qui lui avez appris à manier l’épée.

D’APREMONT, souriant.

Et il a profité de mes leçons. Dans le fait, c’est un bon soldat, et je lui ferai du bien. – Ah ! voici Montreuil.

Entre de Montreuil.

DE MONTREUIL.

C’est quelqu’un de la bande du Loup-Garou que l’on va pendre ?

D’APREMONT.

Presque ; c’est leur espion. Ah ! vertu Dieu ! dans ce temps-ci, il est bien difficile à un gentilhomme de vivre en paix dans son château.

ISABELLE.

Mon père, j’avais promis à une pauvre femme du village de vous prier...

D’APREMONT.

Allons ! encore quelque grâce à demander !

ISABELLE.

C’est qu’elle ne peut payer la taille. Sa vache a été prise par le Loup-Garou, et...

D’APREMONT.

Bah ! bah ! toutes disent la même chose. À les en croire, il faudrait leur donner de l’argent au lieu de leur en demander.

ISABELLE.

Mais l’année dernière a été malheureuse, vous le savez, mon père.

D’APREMONT.

Vraiment, Isabelle, c’est vous que je consulterai pour mes affaires ! Que diriez-vous de moi, si j’allais me mêler de vos tapisseries ? Eh ! n’ai-je pas eu mes malheurs aussi ? Par Saint-George ! il faut que je me dédommage de ce que j’ai perdu à Poitiers[21]. Nous y avons perdu un peu plus qu’à une mauvaise récolte. Qu’en dis-tu, Montreuil ?

DE MONTREUIL.

Ah ! mes huit mille florins de rançon, combien je vous regrette !

D’APREMONT, à de Montreuil.

Plût à Dieu que tu en eusses perdu huit mille autres, et moi dix fois autant, et que nous eussions gagné la bataille ! notre brave roi ne serait pas prisonnier à Londres au moment où nous parlons. – Allons, ne pensons plus à cela. Que l’on nous donne à laver, et allons souper.

Entre un écuyer.

L’ÉCUYER.

Monseigneur, un écuyer vient d’apporter cette lettre d’Arras.

D’APREMONT, regardant le cachet.

De gueule au lion rampant ? c’est de Boëmond de la Source.

ISABELLE.

Sans doute il vous remercie d’avoir payé sa rançon.

D’APREMONT.

Je pense qu’il a quelque chose de plus important à me demander. Lis-moi cette lettre, Isabelle ; je suis tout aussi ignorant que feu monsieur mon père qui n’a jamais su lire ses prières ; mais, par la sainte croix ! ce n’est point parmi nos jeunes chevaliers si savants que l’on trouverait son pareil.

ISABELLE, lisant.

« À haut et puissant seigneur, noble homme Gilbert, baron d’Apremont, Boëmond, seigneur de la Source, son serviteur et ami, salut. Au moment où j’avais perdu toute espérance de revoir jamais mon pays, j’ai appris avec autant de surprise que de reconnaissance... »

D’APREMONT.

De surprise ?

ISABELLE continuant.

« Que tu venais de payer ma rançon, et que j’étais libre d’aller me jeter à tes pieds pour... »

D’APREMONT.

Se jeter à mes pieds ! lis-tu ce qui est écrit ?

ISABELLE.

Oui, mon père... « Pour te remercier autant que je le puis... »

D’APREMONT.

Passe ces fades compliments et viens-en au fait. Des chevaliers devraient garder ces niaiseries pour les dames.

ISABELLE.

La lettre ne contient que des remercîments, des protestations d’amitié et de dévouement.

D’APREMONT, prenant la lettre.

Voilà du beau parchemin perdu. Et c’est là ce qu’on apprend avec les clercs ! Un chevalier s’étonne que son frère d’armes paye sa rançon, et il lui écrit une page pleine de traits noirs pour l’en remercier ! De mon temps un chevalier disait à son ami : « Je n’ai point d’argent, donne-moi ta bourse. » Cette franchise de nos pères valait mieux que notre politesse d’aujourd’hui.

ISABELLE.

Son intention était bonne. Boëmond vous est très attaché.

DE MONTREUIL.

Et la somme que vous avez déboursée pour lui méritait des remercîments.

D’APREMONT.

Il faut être incapable d’une action généreuse pour témoigner sa reconnaissance en termes si pompeux. Mais ainsi va le monde. Les vieilles coutumes se perdent, et avec elles aussi les vertus de nos ancêtres.

ISABELLE.

N’oublions pas l’ancienne coutume de souper. Je vois l’aiguière qui nous attend là-bas.

D’APREMONT.

Tu as raison, allons souper.

Ils sortent.

Scène IV

BROWN, RENAUD, MORAND, GAILLON

La place du village d’Apremont. Des tables sont dressées, et beaucoup de paysans sont assis à boire. Sur le devant, assis à la même table : Brown, Renaud, Morand et Gaillon. Brown est habillé comme un simple archer.

BROWN, frappant sur la table.

Du vin ! du vin ! Veut-on nous faire mourir de soif ? Je suis le roi de l’arc, et c’est moi qui paye.

GAILLON.

Foi d’honnête homme, sire archer, vous êtes un bon garçon pour un Anglais.

RENAUD.

C’est vrai, et je lui pardonne d’avoir gagné le prix.

BROWN, montrant son arc.

Voilà ce qui s’appelle un arc ! Six pieds de bois d’if sans nœuds, et droit comme une lance quand il est débandé. Tenez la corde de la main droite à la hauteur de l’œil, poussez l’arc de la main gauche jusqu’à trois pouces du fer, et vous lancerez une flèche dont on parlera[22].

MORAND.

Nous avons vu que vous avez l’œil et le bras bien exercés.

BROWN.

Parbleu ! je le crois. Savez-vous que tout le monde ne bande pas un arc anglais ? au lieu que de vos arcs le plus fort casserait sous une flèche anglaise.

RENAUD.

Autrefois il y avait ici quelqu’un dont l’arc vous aurait peut-être fait venir des ampoules aux mains.

BROWN.

Par le chef de saint George ! je serais bien aise de voir cette rareté.

RENAUD.

Cet arc n’est plus dans le pays, et, si l’archer qui savait le tendre s’y trouvait encore, vous n’auriez pas si aisément gagné la coupe et le baudrier[23]. – À votre santé, compère !

BROWN.

Et qu’est-il devenu cet archer-là ? Je ferais douze lieues à pied pour le voir.

RENAUD.

Il n’est peut-être pas loin de nous.

MORAND, se signant.

Dieu le sait !

BROWN.

Enfin où est-il, où peut-on le voir ?

RENAUD.

Le voir ? Ne le voit pas qui veut.

GAILLON.

Et qui ne veut pas le voir le voit. C’est là le pis.

MORAND.

Avez-vous entendu parler du Loup-Garou ?

BROWN.

Oui, un peu.

MORAND.

Eh bien ! tâchez de ne pas le rencontrer sur votre chemin.

BROWN.

Comment ! c’est ce chef de voleurs qui tire si bien de l’arc ?

GAILLON.

Voleur, ce ne serait rien, mais on vous dit qu’il est loup-garou.

BROWN.

J’irais voir le diable, si je savais qu’il tirât mieux que moi. Et n’a-t-il pas un autre nom, celui que vous appelez le Loup-Garou ?

MORAND.

Il se nommait Chrétien Franque quand il était encore de ce monde.

BROWN.

Il est donc mort ?

MORAND, se signant encore.

Non, mais il est devenu loup-garou.

BROWN.

Vous vous moquez de moi. Parlez donc plus clairement et n’ayez pas l’air si effrayé. Qu’est-ce qu’a fait cet homme pour que vous l’appeliez Loup-Garou ?

MORAND, bas.

Attendez que ce gendarme de monseigneur se soit éloigné. – Écoutez ; il y aura deux ans à la Saint-Nicolas que Franque, qui de son métier était maréchal ferrant, rentrant chez lui après avoir été donner une médecine au cheval de mon compère Henriot, ne trouva pas sa femme à la maison. Un voisin, il y en a toujours de ces âmes charitables, lui dit que monseigneur l’avait fait appeler au château, qu’elle lui avait plu ; et elle, la femme de Franque, ne valait pas mieux qu’une autre ; elle était bien aise qu’un seigneur la mît dans son lit. Franque ne dit rien. Finalement elle revint. Il était à sa forge, il la voit entrer : « Ah ! te voilà ? dit-il. – Oui, dit-elle. – Tiens, dit-il, » et d’un seul coup de son gros marteau il lui fit sauter la cervelle.

BROWN.

Oui, une masse est une bonne arme, après l’arc s’entend.

MORAND.

Oh ! il lui cassa la tête comme je casserais un œuf. Monseigneur le fit mettre au cachot ; il voulait le faire pendre, mais je ne sais si Franque s’est donné au diable, qui l’a emporté, ou bien s’il avait un sort pour les serrures dans sa poche...

RENAUD.

Moi, je crois que c’est son garçon qui lui a jeté par le soupirail une lime avec laquelle il a scié un barreau.

MORAND.

Tant y a qu’il s’est sauvé dans les bois. Là, ce vieux loup blanc, que le père de monseigneur n’a jamais pu tuer, un vieux loup qui a plus de... bah ! plus de deux cents ans ; tout le monde le connaît : ce vieux loup blanc l’a regardé avant que Franque ne l’aperçût[24], et il est devenu aussitôt loup-garou. Il est tout couvert de poils, il mord tout ce qui l’approche, et ceux qui n’en meurent pas deviennent loups-garous comme lui et font mille horreurs dans le pays.

GAILLON.

Il y a six mois qu’Étienne Durer l’a vu, et depuis ce temps il est devenu enragé.

RENAUD.

Je ne crois pas qu’il soit un véritable loup-garou, mais il est aussi dangereux. Il n’y a pas deux semaines que nous avons trouvé le vieux garde-chasse Mathieu tout déchiqueté par ces diables-là.

MORAND.

Le jour, ils ont encore la figure d’hommes ; mais la nuit, ils deviennent comme des loups et marchent à quatre pattes. Pas plus tard qu’hier au soir, je les ai entendus hurler.

BROWN.

Et vous croyez tous ces contes de vieilles ? Votre loup-garou est un gaillard qui a du cœur, et qui s’est fait voleur pour se venger. Il aurait mieux fait de se faire archer dans une compagnie franche, mais pour cela il faudrait voir comment il tire.

MORAND.

Soyez persuadé qu’il tire si bien, que monseigneur ne va jamais à la chasse sans être bien accompagné, et qu’il porte encore une cotte de mailles sous son jupon de velours.

BROWN.

Il n’y a qu’une cotte de mailles de Milan, pardessus un gambison[25] bien épais, qui résiste à une flèche anglaise. – Sus, buvons. – À ce que je vois, vous n’aimez pas trop votre seigneur : c’est comme partout.

RENAUD.

Oui, partout. J’en sais un à Genêts qui...

MORAND.

Chut ! on t’écoute là-bas.

BROWN.

On vous traite comme des bêtes.

GAILLON.

Pis, car ils pansent leurs chevaux et les nourrissent bien.

BROWN.

Aussi faut-il dire que vous avez plus de docilité que les chevaux.

MORAND.

De la docilité ?

BROWN.

Oui, vous êtes plus dociles, plus patients que des chevaux ; vous souffrez les coups et vous ne ruez pas. Dans mon pays, on n’est pas si endurant. Quand je salue un seigneur, il m’ôte son bonnet, et, si le premier lord d’Angleterre s’avisait de coucher avec ma femme, je lui ferais payer une amende de deux cents francs, bien heureux si je ne lui plantais pas une flèche dans le corps.

MORAND.

Ah ! ah ! les paysans sont donc les maîtres chez vous ?

GAILLON.

Qui donc travaille aux champs dans votre pays ?

BROWN.

Chacun travaille pour soi, mon garçon, chacun garde ce qu’il gagne. Nous sommes tous libres, entends-tu, et buvons à la gloire de la vieille Angleterre !

GAILLON.

Buvons. J’ai toujours soif avec des amis ; et il y a si longtemps que je n’ai bu de vin ! Nous sommes trop misérables pour en acheter.

RENAUD.

Je ne boirai pas à la gloire de l’Angleterre ; cette bataille de Poitiers me pèse sur la poitrine.

MORAND.

Et moi, je boirai à la santé du roi de l’arc, qui est un bon compagnon ; car enfin il faut boire, il paye le vin, et nous ne pouvons pas nous régaler tous les jours.

BROWN.

C’est parler, cela ! Buvons, mes maîtres ; oubliez vos chagrins : Anglais et Français, nous sommes maintenant amis pour six mois[26]. Et vous, là-bas, remplissez votre verre et ne pensez plus à Poitiers.

RENAUD, à Brown.

Ce sont les seigneurs qui ont laissé prendre le roi.

BROWN.

Ah ! si vous aviez vu ces messieurs bardés de fer, comme ils tombaient sous nos flèches, il y avait de quoi faire crever de rire.

GAILLON, à Brown.

Vous auriez bien dû en garder une pour monseigneur d’Apremont.

MORAND, à Gaillon.

Prends garde, Gaillon ; tu parles trop haut, quand tu bois.

GAILLON.

Je m’en moque ! Qu’est-ce que cela me fait à moi ? Je veux parler, je veux aller en Angleterre, et je veux que Gilbert d’Apremont m’ôte son bonnet.

MORAND.

Il est ivre !

RENAUD, à Brown.

On m’a dit que nos archers s’étaient bien battus à Poitiers, mais que les seigneurs avaient tout perdu.

BROWN.

C’est vrai.

GAILLON.

Oui, c’est vrai, ils perdent tout. Qui ose dire le contraire ?

MORAND.

Mais tais-toi donc !

BROWN.

Vos archers avaient envie de bien faire ; mais des arcs comme les leurs, cela n’est bon que contre les moineaux.

GAILLON.

Sire archer, menez-moi en Angleterre, je veux être maître à mon tour.

BROWN.

Le veux-tu, mon brave ? prends un arc, va trouver un capitaine que je te nommerai, et tu seras plus libre et plus heureux qu’un roi.

GAILLON.

Oui, c’est cela, je veux être roi, par le ventre de saint Ferréol !

BROWN.

Et vous, mes compères, voilà ce que vous devriez faire ; avec des bras et des épaules comme les vôtres, n’avez-vous pas de honte de travailler à la terre ? Mettez-vous une épée au côté, une targe sur le dos, et l’univers est à vous.

RENAUD.

J’aime mon pays, bien que j’y sois misérable.

MORAND.

Comme si nous pouvions quitter les terres de monseigneur ! il nous ferait bien vite reprendre le manche de la charrue, et j’ai mal au dos rien qu’en pensant à la manière dont il punirait notre équipée.

BROWN.

Le roi ne te ferait pas sortir d’une compagnie d’aventure ; nous ne recevons d’ordres que du capitaine, nous nous choisissons.

RENAUD.

Quand même nous serions libres, nous n’irions pas courir le monde. On aime la cabane où l’on est né.

BROWN.

Voilà comme ils sont, tous ces Français. Toujours ils se plaignent, et jamais ils n’ont le courage de se rendre libres.

MORAND.

Vous en parlez bien à votre aise, camarade.

Entre Simon.

RENAUD.

Qu’est-ce qu’a donc Simon ? Eh ! Simon ! par ici ! Qu’as-tu donc ? Tu as l’air malade.

SIMON.

Ah ! ce que j’ai vu suffirait bien pour me rendre malade. Le corps de Girart est là-bas, coupé en morceaux, auprès d’un arbre, et les chiens de monseigneur sont en train de le manger.

TOUS, excepté Gaillon qui est assoupi.

Quelle horreur !

BROWN.

Comment ! par saint George ! il nourrit ses chiens de chair humaine !

SIMON.

J’ai jeté des pierres aux chiens, et je voulais enterrer le corps, mais le sénéchal a passé ; il m’a dit que je méritais d’être pendu, pour battre les chiens de monseigneur et troubler la justice de la baronnie.

BROWN.

Ah ! s’il se trouve jamais à un jet d’arc de moi...

MORAND.

Vit-on jamais pareille impiété ! c’est pour cela que la châsse de monsieur saint Leufroy n’a pas sué. C’est cela qui l’a irrité.

GAILLON, se réveillant.

Qu’est-ce que vous dites donc ? – Pourquoi ne buvez-vous pas ?

BROWN.

Faire manger aux chiens de la chair humaine !

GAILLON.

Qui donc parle de manger ? j’en suis ; mais il faut boire en mangeant, ou l’on s’étrangle.

RENAUD.

Savez-vous ce qu’il faut faire, mes amis ?

SIMON.

Qu’est-ce ?

RENAUD.

Allons tous ensemble enterrer ce cadavre.

MORAND.

Nenni, je n’en suis pas. Je vois d’ici le sénéchal qui s’avance avec une douzaine de sergents.

SIMON.

J’ai déjà reçu des coups de bâton pour avoir essayé.

RENAUD.

Lâches que vous êtes, un jour il vous en arrivera peut-être autant à vous-mêmes.

BROWN, à Renaud.

Écoute, mon garçon, allons-y ensemble, et je mets mon arc sous mon bras.

Ils sortent.

MORAND.

Plaise à Dieu qu’ils ne trouvent personne pour les en empêcher !

SIMON.

Voici le sénéchal qui vient de ce côté, allons-nous-en.

Ils sortent.

GAILLON.

Eh bien ! tout le monde s’en va, et personne ne veut me tenir compagnie. Il faut donc que je boive ces bouteilles-là tout seul.

Entrent le sénéchal, Pierre et quelques hommes d’armes.

Holà ! monsieur le sénéchal, ôtez donc votre bonnet quand vous passez devant les gens.

LE SÉNÉCHAL.

Que dit ce maraud ?

UN HOMME D’ARMES.

Ôte ton bonnet, imbécile ; ne vois-tu pas monsieur le sénéchal ?

GAILLON.

Sénéchal ou baron, donne-moi deux cents francs d’amende, ou je te plante une flèche dans le corps.

LE SÉNÉCHAL.

Ah ! coquin, c’est ainsi que tu oses me parler ! Tu vas bien vite changer de ton. – Saisissez ce drôle. et me l’émouchez avec vos ceintures de cuir, du côté de la boucle.

PIERRE.

Monsieur le sénéchal, c’est un enfant qui a bu un peu trop de vin et qui s’est enivré. Renvoyez-le dans sa maison ; il sera sage quand il aura dormi.

LE SÉNÉCHAL.

Ivre ou non, qu’on le fustige ; d’ailleurs, cette canaille est trop insolente, elle a besoin d’un exemple.

PIERRE.

Vous en trouverez d’autres plus coupables.

LE SÉNÉCHAL.

Alors ils auront le double de coups.

Aux hommes d’armes qui battent Gaillon.

Allons, compères, frappez à tour de bras ! Jacques Bonhomme a le cuir dur.

GAILLON, battu.

Au secours ! à l’aide ! je suis mort ! au meurtre !

LE SÉNÉCHAL.

Plus fort donc ! vous ne faites qu’épousseter son habit.

SIMON, revenant.

Qu’est-ce donc qu’y a-t-il ?

GAILLON.

À mon secours, Simon, mon ami ! ils veulent me tuer.

MORAND, revenant.

Quoi ! c’est ce pauvre Gaillon que l’on bat si cruellement ! qu’a-t-il donc fait ?

GAILLON.

Je n’ai rien fait ! je n’ai rien fait ! Au secours ! au meurtre !

Entre une foule de paysans.

BARTHÉLÉMY.

Comment ! battre un homme le jour de la Saint-Leufroy !

AUTRE PAYSAN.

C’est un jour de franchise ; cela crie vengeance.

AUTRE PAYSAN.

Est-ce que nous le laisserons assommer sous nos yeux ?

LE SÉNÉCHAL.

Hors d’ici, canaille, ou je vous ferai couper les oreilles !

GAILLON.

Tirez-moi de leurs mains, mes amis ! Je suis innocent.

FOULE DE PAYSANS.

Qu’on le mette en liberté ! – Délivrons-le.

BARTHÉLÉMY.

Aux bâtons ! sus aux bâtons ! Leufroy !

PAYSANS.

Aux bâtons ! aux bâtons !

LE SÉNÉCHAL, à ses gendarmes.

Enfants ! flamberge au vent ! chargez-moi ces ivrognes.

PAYSANS.

Assommons-les à coups de pierres ! – Ils ne sont qu’une douzaine. – Nous allons en venir à bout. Allons chercher nos arcs au cabaret. – À nous les archers d’Apremont !

Tumulte ; entre le Frère Jean.

FRÈRE JEAN, à part.

Que vois-je ! ils attaquent le sénéchal ! Le vin leur a donc montré leurs forces. Encore si c’était ces moines qu’ils voulussent lapider !

Haut.

Enfants ! quel scandale ! Le jour de la Saint-Leufroy ! Arrêtez, ou je vous excommunie !

PAYSANS.

Arrêtez, arrêtez ! c’est le père Jean qui nous soigne quand nous sommes malades. – Ne jetez pas de pierres.

LE SÉNÉCHAL.

Parbleu, mon père, mêlez-vous de vos affaires ; vous n’êtes point ici sur les terres de votre abbaye, et, quand vous y seriez, vous n’êtes point abbé. Allez-vous-en dire votre bréviaire, et laissez-nous.

FRÈRE JEAN.

Sénéchal ! vous oubliez que vous parlez à un ministre du Seigneur.

PAYSANS.

En avant ! le père Jean est pour nous !

FRÈRE JEAN.

Jadis, le jour de la Saint-Leufroy, il était défendu de punir un criminel, et c’est un enfant innocent que vous traitez avec tant de cruauté ?

Entrent Isabelle, de Montreuil, suite.

LE SÉNÉCHAL.

À moi, sire chevalier ! aidez-nous à châtier ces insolents ! Courage ! ils sont à nous.

Les paysans prennent la fuite.

ISABELLE.

Grand Dieu ! d’où vient ce tumulte ? Arrêtez, au nom du ciel ! Sénéchal, ne poursuivez pas ces pauvres gens.

DE MONTREUIL.

Pourquoi ce tapage ?

LE SÉNÉCHAL.

Je faisais corriger un de ces vilains, et ses camarades ont voulu nous l’enlever. Ils m’ont lancé des pierres, et voici deux flèches qui sont tombées près de moi. Je saurai qui les a tirées.

ISABELLE, montrant Gaillon.

C’est ce pauvre enfant que l’on battait. Il a l’air si doux. Monsieur le sénéchal, pardonnez-lui, je vous en prie, à cause de moi.

LE SÉNÉCHAL.

Voilà le moyen de les rendre intraitables.

À Gaillon.

Sauve-toi, coquin.

Il lui donne un grand coup de plat d’épée, Gaillon s’enfuit.

DE MONTREUIL.

Belle cousine, vous êtes trop bonne pour vos serfs. Cette espèce est comme les chiens qui vous mordraient si l’on n’avait toujours le fouet à la main.

ISABELLE.

Fi donc, monseigneur ! Comment pouvez-vous donner le nom d’un animal à des chrétiens ?

PIERRE, à demi-voix.

Vive notre bonne maîtresse !

ISABELLE, à de Montreuil.

Vous le voyez, le père Jean leur a parlé, ils se retirent en silence. Les voilà redevenus doux comme des moutons.

DE MONTREUIL.

Ah ! que vous connaissez peu cette engeance ! Ils ont pris la fuite, les ribauds, parce qu’ils m’ont vu venir avec mes sergents.

LE SÉNÉCHAL.

C’est notre douceur qui les enhardit à mal faire.

Entre une femme qui se met à genoux devant Isabelle.

LA FEMME.

Noble demoiselle, ayez pitié d’une malheureuse veuve qui n’a pas de quoi donner à manger à quatre petits enfants.

LE SÉNÉCHAL.

Allons, houste, hors d’ici la vieille.

ISABELLE.

Sénéchal, ne repoussez pas cette pauvre femme. C’est à moi qu’elle parle. – Qui es-tu, ma bonne mère ?

LA FEMME.

Je suis la veuve de Girart, qu’on a pendu hier par l’ordre de monseigneur. Il gagnait du pain pour mes enfants ; comment ferai-je pour les nourrir, toute seule ?

LE SÉNÉCHAL.

File du chanvre, c’est la saison.

ISABELLE.

Pauvre femme !

LA FEMME, au sénéchal.

Je n’ai pas un denier pour en acheter.

ISABELLE.

Prenez ces quatre florins, ma bonne. Je suis fâchée de n’avoir pas davantage à vous donner.

LA FEMME.

Que Dieu vous le rende, ma noble demoiselle ; que Dieu vous bénisse !

À part.

Puisse-t-il pardonner à son père à cause d’elle !

Haut.

J’ai encore une grâce à vous demander, noble demoiselle.

ISABELLE.

Parlez.

LA FEMME.

Permettez qu’on enlève mon pauvre mari : il est là-bas étendu par terre, et monsieur le sénéchal a défendu qu’on jetât un peu de terre sur lui.

ISABELLE.

Est-il possible ?

LE SÉNÉCHAL.

C’est l’ordre de monseigneur.

Rentre Brown.

ISABELLE.

Mon père n’a pu donner cet ordre !

À sa suite.

Allez, vous autres, enterrer ce cadavre.

PIERRE.

J’y cours.

BROWN.

C’est déjà fait.

LE SÉNÉCHAL.

Et qui l’a fait ?

BROWN.

Moi ; je n’aime pas à voir les chiens manger de la chair humaine ?

LE SÉNÉCHAL.

Pourquoi te mêler de ce qui ne te regarde pas ? Que viens-tu faire ici ?

BROWN.

Tirer de l’arc... et vous savez que je m’y entends ?

ISABELLE, à Brown.

Vous êtes un brave homme, sire roi de l’arc, et un bon chrétien. Dieu vous le rendra.

LA FEMME, à Brown.

Oh ! monsieur l’archer, que je vous remercie ! c’est mon mari que vous avez enterré.

BROWN.

Il n’y a pas de quoi, la mère, ce sont de ces services que l’on rend à charge de revanche. Tenez, voici un florin pourboire à ma santé.

Entre un Anglais habillé en paysan.

L’ANGLAIS, bas à Brown.

Eh bien ?

BROWN, bas.

J’ai vu Gilbert descendre du château. Il n’est armé que d’un jacque[27] et n’a que cinq hommes avec lui. Voici sa fille. Cours au capitaine Siward, et dis-lui qu’il est temps.

Ils sortent.

LE SÉNÉCHAL.

Cet homme m’a tout l’air d’un bandit.

DE MONTREUIL.

Il s’est dit archer du capitaine Dillon.

ISABELLE.

Quel qu’il soit, il s’est comporté en brave homme. Je regrette que mon père n’ait pas beaucoup d’aussi bons serviteurs.

DE MONTREUIL.

Dites d’aussi bons archers.

LE SÉNÉCHAL.

Il a donné de l’argent à cette vieille mendiante par pure fierté ; et qui sait s’il n’a pas volé hier le florin qu’il donne aujourd’hui ?

ISABELLE.

Vous voyez tout en mal.

DE MONTREUIL.

Allons un peu de ce côté, les vilains vont courir la quintaine. Je ne connais rien de si amusant que de voir ces gros lourdauds tomber rudement sur le sable, en recevant un bon coup sur les épaules.

LE SÉNÉCHAL.

D’où vient donc ce bruit de chevaux ? il y a des cavaliers qui galopent dans la grande avenue.

ISABELLE.

Ce n’est pas mon père, car je le vois là-bas.

DE MONTREUIL.

J’entends comme... un cri de guerre.

ISABELLE.

Vous me faites trembler ! ne faites donc pas de ces plaisanteries-là.

PAYSANS.

Les Anglais ! les Anglais ! Alarme !

ISABELLE.

Dieu ! les Anglais ! Où fuir ? Et mon père !

DE MONTREUIL.

C’est ici qu’il faut être leste, tâchons de gagner le pont-levis avant eux. En arrière ! en arrière ! Sire sénéchal, prenez la main de ma cousine, pendant que je tâcherai de protéger votre retraite.

Entre une foule d’hommes, de femmes et d’enfants fuyant de tous les côtés, emmenant leurs bestiaux, etc.

MORAND, à de Montreuil.

Ah ! monseigneur ! Venez à notre aide, autrement c’est fait de nous.

LE SÉNÉCHAL.

Ah ! tu penses à nous maintenant. Va prendre ta cognée, coquin, et viens nous aider.

PIERRE, à de Montreuil.

Monseigneur, il est impossible de nous retirer au château. Voyez ces vingt hommes habillés de vert, ce sont leurs archers qui nous ont coupé le chemin.

LE SÉNÉCHAL.

Oui, par Notre-Dame de Beauvais ! Et voici à leur tête ce traître qui a gagné le prix.

DE MONTREUIL.

Sainte Vierge ! et nous n’avons pas de cuirasses !

La suite de Montreuil et quelques paysans se serrent en peloton, et tâchent de se faire un abri avec les tables et les bancs. On voit dans le fond Siward, Brown et les Anglais, pillant et emmenant les bestiaux.

ISABELLE.

Sainte Vierge, que deviendrons-nous ?

PIERRE, à Isabelle.

Madame, entrez dans cette cabane, vous y serez à l’abri, en attendant que nous soyons secourus. Je resterai à la porte, et, tant que je serai vivant, personne n’entrera.

DE MONTREUIL, à Isabelle.

Oui, oui, cachez-vous quelque part.

Aux siens.

Ferme, mes amis !

ISABELLE.

Je me meurs, je ne sais si j’aurai la force d’aller jusque-là.

PIERRE.

Souffrez que je vous porte.

À un de ses camarades.

Geoffroy, tiens cette table devant elle, que les flèches de ces brigands ne la blessent pas.

Il emporte Isabelle dans la maison.

ANGLAIS.

Siward en avant ! ville gagnée !

DE MONTREUIL.

Ferme ici, mes prudhommes ! Vilains, armez-vous.

Combat ; entre Frère Jean.

FRÈRE JEAN.

Malgré ma haine pour d’Apremont, mon sang bouillonne quand je vois un village français saccagé par des Anglais. J’ai bonne envie de reprendre mon ancien métier. Oui, voici une pique par terre, cela est trop tentant. À moi, mes amis ! saint Leufroy nous délivrera de ces mauvais chrétiens[28].

Il se mêle aux combattants.

BRIGANDS, derrière la scène.

Hou ! hou ! Loup-Garou !

PAYSANS.

Voici le Loup-Garou pour nous achever ! Nous sommes perdus !

Entrent le Loup-Garou et sa troupe.

LE LOUP-GAROU.

Ils sont à nous ! Anglais et Français, à mort tous ! Jetez du feu sur les toits ! Hou ! hou ! Loup-Garou !

Un brigand s’apprête à jeter un brandon allumé sur la cabane où est Isabelle ; Pierre, qui est resté à la porte, le tue. Quelques combats partiels. La troupe de Montreuil s’augmente à chaque instant de paysans qui viennent s’y réfugier. Gilbert d’Apremont, qui est parvenu à se dégager des Anglais qui l’entouraient, vient se mettre à la tête des siens.

D’APREMONT.

À moi, mes braves amis ! C’est pour vos maisons, c’est pour votre seigneur que vous combattez !

LE SÉNÉCHAL.

Ils se dispersent pour piller ! Si les vilains avaient du cœur, nous pourrions nous tirer d’affaire.

FRÈRE JEAN.

Courage, enfants ! vous le voyez, les loups attaquent aussi les Anglais.

DE MONTREUIL.

Ah ! si nos gens du château voulaient se dépêcher !

D’APREMONT.

Montreuil, qu’as-tu fait de ma fille ?

DE MONTREUIL.

Elle est en sûreté, je crois. Par saint George ! pensons avant tout à nous battre, et à nous garantir de leurs flèches.

SIWARD, aux siens.

Derrick, que l’on chasse les bœufs sur le grand chemin. Que personne ne s’amuse encore à piller. Gilbert doit être dans cette petite troupe, et je veux l’avoir, sa rançon sera belle.

Combat.

FRÈRE JEAN, aux paysans.

Appuyez vos piques contre terre, et dirigez-les au nez des chevaux.

DE MONTREUIL.

Gloria tibi, Domine ! Le pont-levis s’abaisse, nous allons être secourus.

D’APREMONT.

Saint-Denis ! Notre-Dame d’Apremont[29] !

SIWARD.

Siward en avant !

LE LOUP-GAROU, aux brigands.

Voici toute la meute qui débouche du château. Nous en avons assez fait, le village est en feu ! Sauvons notre butin. En retraite, à la forêt ! À moi les loups !

Il sort suivi des siens.

BROWN, à Siward.

En retraite, capitaine ! voici un gros de gendarmes qui s’avance pour nous charger. Nos gens sont si âpres à la curée, qu’ils ne veulent pas garder d’ordre.

SIWARD.

Siward ne quitte pas sitôt la partie. Sont-ils nombreux, ces gendarmes français ?

BROWN.

Sans doute, et bardés de fer ; nos flèches rebondissent sur leurs cuirasses comme sur une enclume. En retraite, de par le diable !

SIWARD.

Rassemble les archers, je les recevrai avec mes gendarmes.

BROWN.

Vos gendarmes sont à piller ! en retraite, vous dis-je.

GENDARMES d’Apremont, derrière la scène.

Saint-Denis ! Notre-Dame d’Apremont ! d’Apremont à la rescousse[30] !

D’APREMONT.

C’est trop longtemps se défendre ! chargeons-les à notre tour ! Suivez votre seigneur ! Suivez Gilbert d’Apremont.

SIWARD.

Je vois d’Apremont. Voici l’instant que j’attendais. À moi, Gilbert, un coup de lance en l’honneur des dames !

Ils courent l’un sur l’autre, d’Apremont est renversé. Pierre, d’un coup d’épée, coupe les jarrets du cheval de Siward, qui tombe à son tour.

PIERRE.

Rendez-vous, capitaine, ou je vous enfonce ma miséricorde dans le corps[31].

SIWARD.

Je ne me rends pas à un vilain. Où est ton maître ?

PIERRE.

Eh bien ! meurs donc !

Il va pour le percer.

D’APREMONT, qui s’est relevé.

Arrête, Pierre ! il vaut son pesant d’or. Rendez-vous, capitaine.

SIWARD.

Voici mon épée.

BROWN, dans le fond.

Bonsoir, capitaine. Vous m’en croirez une autre fois. Voici pour celui qui vous a pris.

PIERRE, frappé d’une flèche.

Jésus ! je suis mort.

Il tombe.

D’APREMONT.

Montreuil, prends mon cheval et conduis nos gendarmes à la poursuite de ces pillards. Les voilà qui fuient en désordre. – Où est ma fille ? Sénéchal, l’avez-vous vue ?

PIERRE.

Dans cette cabane... Faites-la sortir... le feu s’étend de ce côté.

D’APREMONT, entrant dans la cabane.

Isabelle ! ma fille, où es-tu ?

FRÈRE JEAN.

Courez au feu, mes enfants. Laissez les gendarmes poursuivre les Anglais. Abattez cette maison pour arrêter le feu ; faites sonner les cloches.

Il butte contre le corps de Pierre.

Eh ! c’est toi, mon pauvre Pierre, que voilà percé d’un grand coup. Parle. Es-tu encore vivant ? Ne me reconnais-tu pas ?

PIERRE.

Quoi ! c’est vous, madame... Vous daignez... Mais où suis-je ?

FRÈRE JEAN.

Pauvre garçon ! il a le délire. Rassure-toi, ta blessure n’est pas mortelle. La moitié du fer est hors de la plaie, et ton baudrier de buffle a un peu amorti le coup.

D’APREMONT, sortant de la cabane.

Holà ! Pierre... aide-moi... ah ! il est mort. Tant pis. Jacob, Meunier, faites une litière avec des lances et vos manteaux ; ma fille est évanouie, et il faut la porter au château. Frère Jean, venez vite avec moi ; ma fille est malade, et nous avons besoin de votre clergie[32].

FRÈRE JEAN.

Voici un homme qui en a plus besoin qu’elle.

D’APREMONT.

Morbleu ! voulez-vous comparer la vie de ma fille avec celle de mon serf ? Venez, je vous payerai bien.

Il sort ; on emporte Isabelle évanouie.

FRÈRE JEAN, à un paysan.

Apporte-moi de l’eau.

Il fait boire Pierre.

Tiens, bois, mon ami ; comment te trouves-tu maintenant ?

PIERRE.

Un peu mieux... et les Anglais ?...

FRÈRE JEAN.

Ils sont en fuite.

PIERRE, regardant la cabane où était Isabelle.

Cette porte est ouverte... où est madame Isabelle ?

FRÈRE JEAN.

Son père l’a emmenée au château. Elle est évanouie, et il voulait m’obliger à te quitter pour lui donner mes soins...

PIERRE.

Courez vite, mon père... Elle est peut-être blessée !

FRÈRE JEAN.

Non, non. La peur a causé tout son mal. Ta blessure n’est rien, prends courage.

Il panse sa blessure.

MONTREUIL, revenant avec ses gendarmes et des paysans.

Victoire ! nous leur avons repris leur butin.

SIMON.

Oh ! mes pauvres vaches, vous voilà donc ! vous ne serez point mangées par les Anglais.

MORAND, à un de ses bœufs.

Te revoilà, Fauveau à la raie noire, mon garçon ; tu as dû avoir bien peur.

LE SÉNÉCHAL, à Simon.

Simon, ces vaches étaient à toi, n’est-ce pas ?

SIMON.

Oui, monsieur le sénéchal, toutes les six.

LE SÉNÉCHAL, à ses gendarmes.

Une, deux, trois ; une, deux, trois. Ces deux-là appartiennent à monseigneur ; emmenez-les.

SIMON.

Comment donc ? Que dites-vous là ?

LE SÉNÉCHAL.

Oui, par droit de rescousse, nous les avons bien gagnées[33].

SIMON.

Mais...

LE SÉNÉCHAL.

Je te les revendrai à bon compte. Je sais que tu as de l’argent.

SIMON.

Mais, monsieur le sénéchal...

LE SÉNÉCHAL.

Silence, bonhomme. Que l’on prenne le tiers de ces bestiaux ; demain nous réglerons ensemble à quel prix vous les pourrez racheter.

PAYSANS.

C’est une abomination ; c’est nous qui les avons reprises !

BARTHÉLÉMY, tuant une vache.

On ne me prendra pas celle-là.

LE SÉNÉCHAL.

Ah ! coquins, vous apprendrez à me connaître ; vous verrez si je sais châtier les insolents. Vous payerez cher les pierres que vous m’avez lancées. Gendarmes, que l’on chasse cette canaille qui murmure toujours.

SIWARD.

Courage ! frappez fort ! J’aurais presque envie de rire en voyant des Français s’entrebattre.

DE MONTREUIL.

Hors d’ici, vilains ! ou nous allons vous embrocher de nos lances.

Les paysans s’enfuient.

LE SÉNÉCHAL.

La journée a été chaude : une quinzaine de morts.

Poussant du pied un cadavre

Tenez, voilà un de ces voleurs, un de ces loups, comme ils les appellent. Ils se sont sauvés aussi vite qu’ils étaient venus.

DE MONTREUIL.

Le feu s’est éteint, il faut rentrer. Trompette, sonne la retraite.

À Siward.

Sire chevalier, il faut nous suivre, s’il vous plaît.

FRÈRE JEAN, tenant un cheval par la bride.

Voici un cheval sans maître. Tiens, Pierre, monte-le si tu en as la force.

SIWARD, à de Montreuil.

Me laisserez-vous aller à pied comme un varlet ? Est-ce ainsi que l’on traite un chevalier ?

LE SÉNÉCHAL.

Pierre, donne ton cheval à ce gentilhomme.

PIERRE.

Mais moi, je suis blessé.

LE SÉNÉCHAL.

Point de réplique, obéis... Ce maraud, parce qu’il sait lire, tranche de l’homme d’importance, et voudrait presque traiter ses maîtres comme ses égaux.

Siward monte sur le cheval de Pierre, et sort avec de Montreuil et les gendarmes.

FRÈRE JEAN.

Mais, monsieur le sénéchal, jamais cet homme ne pourra revenir à pied au château.

LE SÉNÉCHAL.

Qu’il s’arrange comme il pourra.

Il sort.

FRÈRE JEAN.

Voilà ce que l’on gagne à servir les grands. Tu leur sauves la vie, et ils t’abandonnent comme un cheval estropié.

PIERRE.

Je crois que je pourrai marcher jusqu’au château.

FRÈRE JEAN.

Non, viens avec moi au couvent ; tu feras mieux. On nous prêtera bien un âne pour t’y conduire.

Aux paysans qui se tiennent éloignés.

Holà ! par ici, mes amis !

Rentrent Simon, Renaud, Morand, paysans.

SIMON.

C’est un de ces chiens d’hommes d’armes. Qu’il crève !

FRÈRE JEAN.

C’est un brave garçon qui ne vous a jamais fait que du bien. Aidez-moi à le transporter au couvent, où je panserai sa blessure.

MORAND.

Eh ! parbleu, c’est Pierre Lambron, le fils de Lambron, mon compère. Pauvre diable ! Est-ce dangereux ?

FRÈRE JEAN.

Il a sauvé la fille du baron, et, pour la peine, messire Gilbert l’a laissé là perdant tout son sang, et il voulait encore que je le quittasse.

SIMON.

Ah ! mon bon père Jean, vous êtes notre providence, et nous avons bon besoin de vous pour nous consoler ; car nos seigneurs nous rendent bien malheureux par le temps qui court.

RENAUD.

Chaque jour nouvelle souffrance.

MORAND.

Aujourd’hui pillés, brûlés par les Anglais ! pillés et battus par nos maîtres !

FRÈRE JEAN.

Vous vous plaignez avec raison, mais ce n’est pas là tout ce que vous auriez à faire. Ah ! si j’étais comme vous maltraité par...

SIMON.

Comment ?

FRÈRE JEAN.

Qu’ont-ils donc de plus que vous, pour vous rendre misérables ?

N’êtes-vous pas comme eux enfants d’Adam ? N’êtes-vous pas des hommes de la même chair que ces seigneurs si orgueilleux ? D’où vient donc que vous êtes livrés à leur merci, comme les agneaux aux loups ?

SIMON.

Vous nous faites toutes ces questions, mon père, comme si nous étions en état d’y répondre. Nous sommes de simples gens de village qui ne savons rien ; mais cependant il faut bien qu’il y ait une raison pour que nous soyons misérables, puisque cela est ainsi.

FRÈRE JEAN.

Et moi, je vous dirai pourquoi vous êtes si misérables. Vous êtes misérables, parce que vous êtes lâches. N’êtes-vous pas aussi adroits, aussi forts que vos maîtres ? Y en a-t-il beaucoup parmi eux qui lèveraient un marteau aussi lourd que le tien, Morand ?

MORAND.

Ah ! c’est vrai, mon marteau est lourd.

FRÈRE JEAN.

Qui peut donc enhardir à ce point ceux qui vous oppriment ? Votre lâcheté, vous dis-je. C’est sur elle qu’ils comptent. Voyez-vous un chien attaquer un autre chien qui lui montre les dents ? Le premier qui prend la fuite est aussitôt mordu, car le plus lâche reprend du cœur en voyant fuir son ennemi. Il est aisé d’avoir du courage avec des gens à cœur de lièvre qui tremblent à la vue d’un hoqueton chargé d’armoiries. Mais je perds ici mon temps, et Pierre a besoin de moi. Allons, qui me prêtera un âne pour le porter ? Le sénéchal vous a-t-il laissé un âne ?

Il sort avec Pierre et quelques paysans.

SIMON.

Je l’aime beaucoup, ce père Jean. Il nous parle à nous autres comme nous parlerions vous et moi. Ce n’est pas comme feu l’abbé Boniface, (Dieu veuille avoir son âme !). Il nous faisait des sermons où le diable n’aurait rien compris.

RENAUD.

Avez-vous vu, tout moine qu’il est, comme il a pris une pique et comme il s’est démené ? C’est qu’il est aussi brave que savant.

SIMON.

Il nous a dit et répété ce que cet archer anglais a dit ce matin.

MORAND.

Oui ; mais cet archer était un traître, comme nous l’avons vu.

RENAUD.

D’accord ; mais il a bien pu dire la vérité.

SIMON.

Je le crois, et je commence à y réfléchir sérieusement.

RENAUD.

Moi, il y a longtemps que j’y pense.

MORAND.

Je sais bien à quoi tu penses, et j’y pense autant que toi.

SIMON.

Un homme d’armes et un clerc ont parlé de même sans s’être donné le mot.

RENAUD.

Il nous a dit notre fait. Nous sommes des lâches de nous laisser tondre la laine sur le dos par des gens qui ne sont pas plus forts que nous.

MORAND.

Comment disait-il donc, qu’un chien n’attaque pas un autre chien qui lui montre les dents ?

SIMON.

Il disait aussi que nous avions peur d’un hoqueton chargé d’armoiries. Hein ! pourtant, si je voulais, je couperais cet arbre en deux d’un seul coup de hache ; cela ne serait pas bien plus difficile de couper une tête.

MORAND.

Nous nous sommes laissé prendre, comme des niais, je ne sais combien de belles vaches.

SIMON.

Et moi, mon pauvre taureau, ils vont le manger.

RENAUD.

Ah ! si tout le monde pensait de même !

SIMON.

Renaud, je crois t’entendre. J’ai un arc assez bon, n’en déplaise à cet Anglais ; si jamais tu risquais quelque chose, je serais avec mon arc à tes côtés.

MORAND.

Aussi bien, nos arcs, voilà à peu près ce qui nous reste, car on nous a quasi tout pris.

Ils sortent.

Scène V

RENAUD, SIMON, JEANNETTE, assis autour d’un lit, sur lequel est une femme morte

Une chaumière de paysan.

SIMON.

Elle est morte, ma pauvre Élisabeth, et mon enfant est mort avec elle.

JEANNETTE.

Elle est morte sans sacrements !

RENAUD.

Maudit soit celui qui l’a fait mourir !

SIMON.

Encore si le bon père Jean était venu assez à temps pour lui donner quelque potion, ou du moins pour la confesser !

RENAUD, à Jeannette.

Ma sœur, ne reste pas ici. Ce spectacle n’est pas fait pour une femme.

SIMON.

Oui, va-t’en, Jeannette. Va chez les Morand ; ce sont de bonnes âmes et de dignes chrétiens. Ils te recevront bien.

JEANNETTE.

Non, je ne la quitterai pas que je n’aie vu jeter de la terre sur sa bière : j’ai du courage aussi. Je veux la coudre moi-même dans son linceul.

SIMON.

Je ne sais si j’aurai de quoi la faire enterrer honorablement.

RENAUD.

Le père Jean dira une messe à moitié prix pour le repos de son âme.

SIMON.

Non, cela ne vaut rien, une messe à moitié prix. Je veux qu’il y ait deux cierges et un drap noir avec un galon de soie. Ma pauvre Élisabeth verra combien je l’aimais.

JEANNETTE.

Et moi, je l’envelopperai dans mon beau voile blanc, et on l’enterrera avec. Dussé-je être une année à en filer un autre, on ne dira pas que ma sœur a été enterrée sans un voile blanc.

SIMON.

Bonne sœur ! sainte Catherine te le rende !

RENAUD.

Voici le père Jean.

FRÈRE JEAN, entrant.

Hé bien, mes enfants, la malade ?

RENAUD.

Elle n’a plus besoin de vos secours.

JEANNETTE.

Hélas ! mon père, regardez bien. Est-elle bien morte ? Elle est chaude encore. Il me semble la voir encore respirer.

FRÈRE JEAN.

Non... tout est fini. Vous m’avez envoyé chercher trop tard, et je n’ai pu venir aussitôt que je l’aurais désiré. C’était l’heure de la prière, et notre abbé ne veut pas que l’on quitte l’église, même pour un devoir de charité. Pourquoi ne m’a-t-on pas prévenu plus tôt ?

SIMON.

Mon père, c’est qu’elle ne s’est plainte qu’hier au soir. Vous savez combien elle avait de courage.

FRÈRE JEAN.

Et ce que l’on m’a dit est-il vrai ?

RENAUD.

Oui, mon père c’est le sénéchal qui l’a tuée.

FRÈRE JEAN.

Le scélérat !

RENAUD.

Hier, c’était un samedi. C’était un jour de corvée, et elle était allée glaner par ordre du baron...

FRÈRE JEAN.

Glaner ! vit-on jamais avarice pareille ! voler le pain des pauvres !

JEANNETTE.

Et faire glaner une femme grosse de huit mois, mon père !

RENAUD.

Elle était très fatiguée, et elle se reposait un instant sur une gerbe. Le sénéchal arrive, et... Ô ma pauvre sœur !

FRÈRE JEAN.

Mes enfants, du courage ! Dieu ne laissera pas un tel crime impuni.

SIMON.

Le sénéchal lui a donné un grand coup de pied dans le ventre, à une femme grosse de huit mois !

JEANNETTE.

Je l’ai vu de mes yeux. J’étais à côté d’elle. Oh ! le Loup-Garou n’aurait pas fait cela.

SIMON.

D’abord elle ne parut pas s’en ressentir, mais cette nuit elle souffrit beaucoup ; ce matin elle est accouchée d’un enfant mort, et elle est morte quand on sonnait pour vêpres.

JEANNETTE.

Elle se plaignait toujours d’avoir froid. J’ai mis sa main dans mon sein, et je sens encore comme si j’y avais mis de la glace.

SIMON.

Nous avons récité les prières des agonisants ; nous ne pouvions faire autre chose.

FRÈRE JEAN.

Mes enfants, votre bonne Élisabeth est entrée tout droit en paradis. Quant à son assassin, il faut en avoir justice. J’en parlerai à messire Gilbert.

RENAUD.

Cela serait bien inutile. Jeannette lui a raconté comment tout cela s’était passé ; mais, comme le sénéchal l’avait déjà prévenu par ses menteries, Jeannette a été durement repoussée, avec des injures que je n’oserais répéter.

FRÈRE JEAN.

Tous ces coquins de gentilshommes se ressemblent.

RENAUD.

C’est bien vrai.

SIMON.

Mon père, voudriez-vous dire vous-même la messe pour le repos de son âme ? Nous la paierons cinq sous, car nous voulons qu’elle soit honorable.

FRÈRE JEAN.

Gardez votre argent, pauvres gens. Je suis plus riche que vous. Je chanterai sa messe, et, tenez, prenez cet argent ; c’est pour vous acheter des habits de deuil.

SIMON, baisant la main de Frère Jean.

Ah ! mon père, vous êtes un ange du ciel ! Ma pauvre femme, le meilleur prêtre de France te chantera une belle messe !

JEANNETTE.

Vous êtes notre sauveur à tous. Sans vous, ce pays serait un enfer.

RENAUD, bas à Simon.

Simon ?

SIMON.

Quoi ?

RENAUD.

Prendrons-nous cet argent ?

SIMON.

Oui, certes ! Ma pauvre Élisabeth ! quelle joie elle aura dans le paradis, quand elle verra que l’on porte son deuil avec des habits neufs.

RENAUD.

Soit ! – Simon, il faut aller chez le fossoyeur pour lui commander la fosse. Toi, Jeannette, va chercher ton voile.

SIMON.

Adieu, mon bien bon père Jean, tout le monde saura votre générosité.

JEANNETTE.

Elle fera honte à monseigneur.

Elle sort avec Simon.

FRÈRE JEAN.

Taisez-vous ! je vous l’ordonne. – Allons, Renaud, mon ami, ne te laisse pas abattre par la douleur... Viendra peut-être un temps plus heureux.

RENAUD.

Je ne vis que dans cette espérance.

FRÈRE JEAN.

Donne-moi ta main. – Tu as la fièvre, mon garçon ; tu es malade.

RENAUD.

Non, je ne suis pas malade. – Mais, avant de partir, dites-moi encore un mot, mon père. – Cette semaine, un frère prêcheur a passé dans ce village ; il a parlé du tombeau de Notre-Seigneur, des païens qui le profanent, et du saint roi qui a gagné la couronne céleste en s’efforçant de le délivrer. Il a dit qu’on doit imiter un si noble exemple, et courir sus aux païens et aux Sarrasins.

FRÈRE JEAN.

Toujours le même sermon !

RENAUD.

Hé bien, mon père, quelles gens sont les Sarrasins ?

FRÈRE JEAN.

Des coquins qui ne croient pas en Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui adorent Mahomet, et ne veulent pas manger du cochon.

RENAUD.

Mais aussi ce sont des gens cruels qui font endurer mille tourments à leurs esclaves chrétiens ?

FRÈRE JEAN.

Sans doute ; mais pourquoi toutes ces questions ? Serais-tu assez sot ou assez désespéré pour aller te faire tuer dans la Palestine ? Va, crois-moi, reste dans ton village, et vis en bon chrétien.

RENAUD.

Je ne pense pas au voyage de Palestine, mon père. Mais encore une question : un homme qui est dur et méchant... c’est qu’il n’adore pas Jésus-Christ ? c’est un païen ?

FRÈRE JEAN.

Oui ; que veux-tu dire ?

RENAUD.

Quand même il mangerait du cochon, quand même il ferait semblant d’aller à la messe, cet homme-là, s’il est avare, cruel et méchant, cet homme-là est un Sarrasin, un païen.

FRÈRE JEAN.

Il y a, dit-on, de ces coquins-là dans la Provence ; que le feu Saint-Antoine les arde[34] !

RENAUD.

J’étais bien aise de comprendre ce que disait le bon frère prêcheur.

FRÈRE JEAN.

Renaud, mon ami, il y a plus d’un païen qui porte une croix sur sa casaque. Adieu ! prends courage, et le ciel aura pitié de toi.

Il sort.

RENAUD, seul, s’agenouille devant le cadavre.

Ma bonne sœur, ma chère Élisabeth, reçois ici mon serment. Tu seras vengée du méchant, du païen qui t’a tuée. Si personne ne veut m’aider, seul je te vengerai ; je te le jure sur ma part du paradis.

Scène VI

GILBERT D’APREMONT, ISABELLE, MARION

Une salle du château d’Apremont.

ISABELLE.

Eh bien ! est-il enfin revenu, ce pauvre Pierre ?

MARION.