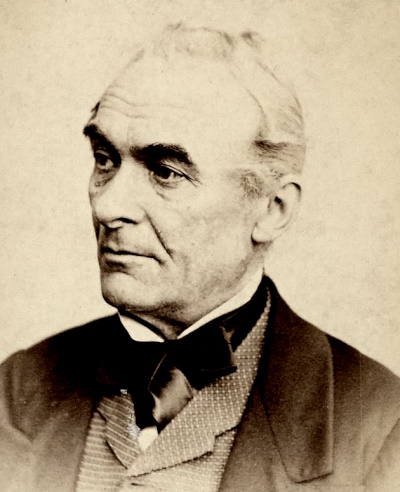

Inès Mendo (Prosper MÉRIMÉE)

Sous-titre : le préjugé vaincu

Comédie en un acte.

Éditée dans Le Théâtre de Clara Gazul, comédienne espagnole, 1830.

Personnages

LE ROI

DON LUIS DE MENDOZA

DON ESTEBAN, son fils

DON CARLOS

LE CURÉ DE MONCLAR

JUAN MENDO

UN NOTAIRE

UN GREFFIER

PAYSANS

ALGUAZILS

INÈS MENDO

La scène est à Monclar en Galice. 1640.

AVERTISSEMENT

Cette comédie étrange fut composée par Clara Gazul à la requête d’une dame de ses amies, passionnée pour les romans larmoyants et improbables.

L’auteur, qui s’est étudiée à imiter les anciens comiques espagnols, n’a nullement cherché à éviter leurs défauts ordinaires, tels que le trop de rapidité dans l’action, le manque de développements, etc. Il faut lui savoir gré de n’avoir pas copié aussi le style culto, si fatigant pour les lecteurs de ce siècle.

Au reste, l’intention de Clara Gazul, en composant cette comédie, n’a été que d’en faire une espèce de prologue pour la seconde partie, OU LE TRIOMPHE DU PRÉJUGÉ.

Scène première

MENDO, LE CURÉ

MENDO.

Quand j’entends parler d’un vol ou d’un assassinat, je ne puis m’empêcher de pâlir, comme si j’étais le coupable. Jusqu’ici mes mains sont pures de sang... mais un jour si...

LE CURÉ.

Grâce au ciel, ce village est peuplé d’hommes simples et bons. Il y a plus de dix ans que l’on n’a entendu parler d’un crime commis dans Monclar.

MENDO.

N’importe ; cette horrible idée se présente sans cesse à mon esprit. Toutes les nuits, le même rêve me réveille en sursaut. Je me vois au milieu de la place du marché, à mes pieds est un jeune homme, les yeux bandés, les mains jointes, en prière. L’alcade me présente la hache et me dit : frappe !...

LE CURÉ.

La prière, Mendo, te délivrera de ces visions. Quand j’entrai dans les ordres, je voyais la nuit, dans mes rêves, l’image de ma cousine qui me disait de jeter mon froc, et de m’enfuir avec elle en Amérique. Le jeûne et la prière ont éloigné de moi pour toujours ces fantômes incommodes.

MENDO.

Ah ! toujours ils m’assiégeront !

LE CURÉ.

Pense, Mendo, que tu pourrais encore être plus malheureux dans ce monde. Un inquisiteur, qui condamne un homme sur des preuves assez faibles, crois-tu qu’il soit plus tranquille que toi ? Un juge, qui vient de signer la sentence de mort, crois-tu que sa conscience le laisse en repos ? Et cependant, il n’a rien négligé pour s’instruire. – Mais il est si difficile de reconnaître la vérité !... Quel autre que Dieu peut se vanter de connaître un coupable ? L’opinion des hommes te tourmente... mais, vivant loin des hommes, tu es peu connu d’eux. Peu d’habitants de ce village sont assez vieux pour avoir connu la profession de ton père...

MENDO.

Oh ! monsieur le curé ! mon père !

LE CURÉ.

L’alcade et moi savons seuls, je pense, qu’une loi injuste te force à prendre le métier de ton père. Mais, quand même on eût imprimé sur ton front le signe d’une profession que les hommes ont déclarée infâme, alors même, Mendo, tu devrais offrir tes souffrances à Dieu, glorifier son nom, et attendre patiemment qu’il daignât te retirer à lui. Excommunié maintenant sur cette terre, un jour tu seras associé aux élus. – Tu ne crains pas les distinctions de rang dans le ciel ?

MENDO.

C’est mon unique consolation !

LE CURÉ.

Tu n’as pas de fils, ainsi tu ne laisseras pas de malheureux après toi. Tu dois encore en remercier le ciel.

MENDO.

Mais, ma fille, ma pauvre Inès !... l’ignominie de mon nom la suivra !... Hélas ! elle ne sait pas encore cet affreux secret !... Je ne sais si je pourrais jamais le lui avouer... Je devrais la placer dans un couvent... mais pourrait-elle y trouver un asile ?

LE CURÉ.

Je le crois, Mendo. – Elle y trouvera un époux qui fait plus de cas d’un cœur pur que d’armoiries sans barres. Adieu. Il faut que j’aille porter à un pauvre malade des secours que m’a remis le comte de Mendoza.

MENDO.

Ah ! c’est le plus noble, le meilleur des hommes. – Vous le savez, tout grand seigneur qu’il est, il daigne me visiter, et il n’accorde pas cette faveur à l’alcade. – Hélas ! s’il venait à connaître !...

LE CURÉ.

Sois sans inquiétude. – Cependant, par prudence, Je t’engage à éviter trop de familiarité avec lui. Adieu.

Il sort.

MENDO.

Je vous baise les pieds.

Seul.

Honni, chassé de la société des hommes !... Personne ne dira, en voyant mon nom sur ma tombe, un REQUIESCAT IN PACE. Un assassin obtiendrait cette prière !... Et qu’ai-je fait pour mériter mon sort ?... L’écriture a dit cependant : « Le fils ne portera point l’iniquité du père. »

INÈS, entrant.

Bonjour, mon papa.

MENDO.

Bonjour, ma fille. Tu as l’air embarrassée, comme si tu avais quelque chose à me demander.

INÈS.

Mais, mon papa...

MENDO.

Allons, parle.

INÈS.

C’est... mon papa... que, comme j’ai tout rangé dans la maison... je voudrais bien aller me promener à la butte du Morisque... si vous me le permettez...

MENDO.

Est-ce pour t’y promener seule ?

INÈS.

Mais, mon papa... Don Esteban...

MENDO.

Écoute, Inès. – Vas-y si tu le veux. Je ne te parlerai que comme un ami. – Je pourrais parler en père. Nous sommes pauvres et de bas lieu... Celui que tu vas voir est riche et noble. Rappelle-toi la fable du pot de terre et du pot de fer.

INÈS.

Mais pourtant, le père d’Esteban...

Se reprenant.

De Don Esteban... Don Luis, est si bon pour tout le monde !... Il vient vous voir souvent... Vous savez combien il vous aime.

MENDO.

Don Luis, établi depuis un mois dans ce pays, et vivant comme nous éloigné du village, ne trouve près de lui d’autre figure humaine que la mienne. Il est bien obligé de venir nous voir. – Pour Don Esteban, tu es la seule femme des environs qui ne soit pas absolument noire, et il n’est pas extraordinaire qu’il montre quelque goût pour toi. Mais, prends-y garde, quand il n’y aurait entre nous que la différence de rang, Inès Mendo ne serait jamais la femme d’Esteban de Mendoza. Tu ne voudrais pas être sa maîtresse... évite donc toute liaison, autre que de politesse, avec les Mendozas.

INÈS.

Cependant Don Luis dit toujours comme cela, que, tout comte qu’il est, il ne tient pas du tout à la noblesse ; et qu’il estime autant un paysan, fils d’honnêtes gens, qu’un grand d’Espagne.

MENDO

Tout cela est bon à dire, mais quand on en vient à la pratique, on oublie bien vite ces beaux paradoxes.

INÈS.

Et Don Esteban... il est baron et officier aux gardes... Eh bien, il dit qu’un noble peut bien épouser une roturière, parce qu’il l’anoblit, et que cela ne fait pas de tort au sang. Il le sait bien, lui. D’ailleurs, nous descendons tous d’Adam, comme dit monsieur le curé. Il n’y a que les professions qui font de la différence. Son grand-père était chevalier, et le mien... qu’est-ce que faisait mon grand-papa ?

MENDO, troublé.

Mon père !... lui !...il avait la même profession que moi.

INÈS.

Vous êtes affligé, je le vois, de ce que je vous ai dit. Si vous le voulez bien fort je ne verrai plus Esteban... Mais, mon cher petit papa... je vous en prie, laissez-moi vous l’amener aujourd’hui seulement ; il vous dira quelque chose.

MENDO.

Moi, c’est pour ton bien que je te parle ; il faut cesser de le voir.

INÈS.

Il m’aime tant cependant.

MENDO.

Tu le crois, pauvre Inès !

INÈS.

J’en suis sûre. Mon papa ?...

MENDO.

Quoi ?

INÈS.

S’il voulait m’épouser ?

MENDO, haussant les épaules.

Ah !

INÈS.

S’il vous le disait ?

MENDO.

Laisse-moi.

INÈS.

Voici Don Luis.

DON LUIS DE MENDOZA, entrant.

Bonjour, voisin... bonjour, chère enfant. Laissez-nous seuls un instant, et allez au jardin, vous y trouverez de la compagnie.

MENDO.

Inès !

DON LUIS.

Taisez-vous ; c’est moi qui lui ordonne de sortir. Vous, restez ; j’ai à vous parler de quelque chose dont vous ne vous doutez sûrement pas.

Inès sort.

Mais d’abord que je vous gronde. Vous êtes un singulier homme, Mendo. J’ai des reproches à vous faire. Vous êtes le seul ami que nous ayons dans ce pays, et vous ne venez jamais nous voir !...

MENDO.

Excusez-moi, monseigneur. Un pauvre paysan comme moi ne peut pas faire compagnie à un seigneur de votre qualité.

DON LUIS.

Chansons que cela ! Tout comte que je suis, je ne me soucie pas plus de la noblesse que de mes vieilles bottes. Si j’aime mieux votre compagnie que celle d’un grand, qu’avez-vous à dire à cela ? – Et puis, ne vous avons-nous pas une petite obligation ? Quand nos mules allaient nous jeter dans un précipice, n’est-ce pas vous qui leur avez sauté à la bride, et les avez arrêtées ?

MENDO.

Tout autre à ma place en eût fait autant.

DON LUIS.

À la bonne heure. – Mais, écoutez-moi. – Je ne suis pas fier. Je suis philosophe, moi. J’ai lu les anciens. – Tenez, mon ami, les hommes sont bien sots avec leurs préjugés sur la noblesse. La maison de Mendoza est une des plus anciennes des Espagnes. Eh bien ! cela me serait égal de m’appeler Juan Mendo, au lieu de Don Luis de Mendoza.

MENDO, vivement.

Quoi ! d’être Juan Mendo ?

DON LUIS.

Dans le fait, Mendo sonne mal à l’oreille, en comparaison de Mendoza. – Mendo... Mendoza... ah ! ce ZA a bien du mérite. – Mais, laissons là nos noms, et parlons d’affaires. Vous connaissez mon fils, c’est un charmant garçon, n’est-ce pas ? plein de courage, d’esprit, de talent. Il est officier aux gardes, et dans la plus belle passe pour avoir de l’emploi. Dix duchesses lui ont fait des avances... s’il avait voulu, il aurait épousé la fille du duc de Bivar... le duc de Bivar !... entendez-vous bien ? ce n’est pas une famille d’hier que celle du duc de Bivar.

MENDO.

Il faudrait être aveugle pour ne pas admirer le mérite du baron de Mendoza.

DON LUIS.

Mais je suis philosophe, moi. Qu’est-ce que la naissance, me suis-je dit ? Qu’ai-je fait à la providence pour qu’elle me fit comte de Mendoza, grand de première classe, commandeur d’Alcantara ? Je ne m’en estime pas davantage. Et c’est dans les anciens que j’ai pris ces sentiments-là. – ...Ah ! Sénèque !

MENDO.

Je ne vois pas...

DON LUIS.

Pour en venir au fait, je vous apprends... Devinez... Mon fils aime et veut épouser... votre fille...

MENDO.

Ma fille !

DON LUIS.

Je m’y suis d’abord opposé... mais il avait perdu la tête... et comme la mésalliance du côté de l’homme ne tire pas beaucoup à conséquence, et que les Mendozas, grâce à Dieu, ont de la noblesse, pour illustrer deux familles... j’ai donné mon consentement, et je viens prendre jour avec vous pour la noce. – Hein ? qu’en dites-vous ?

MENDO.

Hé quoi ! monseigneur... de quelle tache voulez-vous ternir vos armoiries !

DON LUIS.

Bagatelles ! Le mâle n’anoblit-il pas ? et puis, voyez-vous, j’ai du faible pour vous... D’ailleurs, j’ai bien d’autres raisons. D’abord, je suis philosophe... Et puis, le duc de Médina Sidonia m’a défié de donner mon fils à une roturière... Je veux lui montrer que je suis philosophe pratique... Ensuite, le Roi a donné tout dernièrement encore un gouvernement à Don Rodrigo Pacheco, qui avait fait la même chose que mon fils.

MENDO.

Monseigneur... cela ne se peut... Savez-vous bien qui je suis ?

DON LUIS.

L’homme le plus entêté de la terre, vive Dieu !

MENDO.

Un Mendoza s’allier à un... !

DON LUIS.

Un paysan ? C’est nous que cela regarde, n’est-il pas vrai ? – Qu’avez-vous à répondre ?

MENDO.

Don Louis, je vous respecte... j’ose même vous aimer... mais nous ne pouvons plus nous voir...

DON LUIS.

Il est fou !

MENDO.

Je ne puis vous dire mes motifs, mais croyez qu’ils sont justes !

DON LUIS.

Va-t-en à tous les diables, vilain. Comment ! mon fils aime votre fille ; votre fille l’aime ; Esteban veut bien l’épouser, j’y consens ; et vous, au lieu de me remercier de tant d’honneur, vous battez la campagne... Peut-être que monsieur nous trouve trop pauvres ou trop peu nobles pour lui ?

MENDO.

Inès, sent bien elle-même...

DON LUIS.

Eh bien ! c’est à elle que je m’en rapporte. Si elle dit oui, vous consentez n’est-ce pas ? A-t-on jamais vu un vilain faire tant de difficultés pour se laisser savonner !

MENDO, après un silence.

Oui ! je lui dirai ce qu’il faut qu’elle sache. Elle est ma fille, et plus qu’un étranger elle a droit à connaître mes secrets.

DON LUIS.

Ah ! vos secrets ! vous avez des secrets ? Quelque terrible secret, sans doute ? Combien d’hommes avez-vous assassinés ?

MENDO.

Moi !

DON LUIS.

Pardon ! mon cher ami. Ne vous fâchez pas. Je sais que vous êtes un brave et digne homme, un bon père de famille. Vous exercez une profession que j’honore. Ce sont les laboureurs qui nous font vivre, nous autres gentilshommes... Et puis, ne sommes-nous pas tous enfants d’Adam, comme dit Sénèque ?

MENDO.

Monseigneur, il est impossible...

DON LUIS.

Allons ! vous avez mal dormi. Je vous quitte. Je reviendrai bientôt, mais souvenez-vous que vous m’avez promis de laisser votre fille entièrement libre.

MENDO.

Elle prononcera elle-même.

DON LUIS.

Vous voilà pris. Adieu.

Il fait un mouvement pour s’en aller et revient.

Ah çà, pas de menaces ! n’allez pas lui faire peur, à cette pauvre petite... dites-lui... Au reste, je la préviendrai moi-même. Vous êtes à mettre à, l’hôpital des fous, pour vos idées.

Il va pour sortir.

MENDO.

Elle n’hésitera pas.

DON LUIS.

Nous verrons. Adieu, Juan Mendo. Je n’ai jamais vu son pareil !

MENDO.

Monseigneur je vous baise les pieds.

DON LUIS, revenant.

Mendo, ne dites pas : je vous baise les pieds. Cela est trop servile. Dites, comme les anciens : – « Je vous baise les mains. » Cela suffit. – Ah ! dites donc ; peut-être qu’il y aurait moyen, Mendo, de vous faire avoir une savonnette à vilain.

MENDO.

Ah ! puis-je jamais me laver ?...

DON LUIS.

Encore ? Je me sauve !

Il sort.

MENDO.

Qui jamais l’aurait pu penser ?

Il sort.

Scène II

Un vallon.

DON ESTEBAN, DON CARLOS, se rencontrant

DON ESTEBAN.

Don Carlos ! vous ici, cher capitaine ?

DON CARLOS.

Me trompé-je ? Dans ce désert, le baron de Mendoza !

DON ESTEBAN.

Que diable faites-vous ici ? Je croyais que vous n’auriez jamais pu vous résoudre à quitter les plaisirs de Madrid.

DON CARLOS.

Je chasse. Je suis en semestre chez mon père qui est alcade de ce vilain trou qu’on appelle Monclar. – Et vous, que faites-vous ici ?

DON ESTEBAN.

Je vous en présente autant. Mon père vient d’acheter une terre des environs. – Avez-vous tué quelque chose ?

DON CARLOS.

Non. Je n’ai rien tiré. Je viens de renvoyer mon cheval et mes lévriers...

D’un air de mystère.

J’étais bien aise de me promener un peu de ce côté.

DON ESTEBAN, avec inquiétude.

Ah !... Pourquoi donc ?

DON CARLOS, de même.

Je guette un autre gibier... dont vous êtes grand chasseur, cher baron. Gageons que c’est une petite amourette qui vous conduit dans votre terre nouvellement achetée ?

DON ESTEBAN.

Non, en vérité... quelle étrange supposition !

DON CARLOS.

Écoutez donc. Depuis trois jours que je suis dans ce trou exécrable, j’ai remarqué une charmante petite paysanne, qui demeure dans ces environs. Tenez ! voyez-vous cette maison là-bas... c’est là qu’elle demeure.

DON ESTEBAN, à part.

La maison de Mendo !

DON CARLOS.

Une fille délicieuse, cher baron. Quoique fille d’un laboureur, à ce qu’il paraît... elle est faite au tour... des cheveux, des yeux d’un noir !... des mains... passables... cependant c’est là le côté faible. Tout bien considéré, je veux m’en passer la fantaisie.

DON ESTEBAN, aigrement.

Monsieur le capitaine, la personne dont vous parlez n’est pas du nombre de celles dont vous puissiez vous passer la fantaisie.

DON CARLOS.

Une paysanne !

DON ESTEBAN.

Paysanne, ou autre, je vous prie de diriger votre chasse d’un autre côté.

DON CARLOS.

Ah ! ah ! c’est qu’apparemment vous avez la priorité ? Soit ! mais deux chasseurs peuvent bien courre le même lièvre.

DON ESTEBAN.

Trêve à vos plaisanteries ! Sachez, monsieur, que cette paysanne, sur le compte de qui vous vous égayez, sera demain ma femme.

DON CARLOS.

À vous ?

DON ESTEBAN.

Oui, monsieur. À moi.

DON CARLOS.

Ha ! ha ! ha ! La plaisanterie est excellente ! mais en vérité, j’admire votre sérieux. Ah çà ! vous savez qu’entre amis on se passe ses conquêtes après quinze jours d’usufruit ?

DON ESTEBAN.

Monsieur, encore une fois, je parle très sérieusement. Je vous prie de regarder dès à présent Inès Mendo comme la baronne de Mendoza.

DON CARLOS.

Une paysanne la baronne de Mendoza ! fort bien ! très bien joué ! Appuyez ! voyez un peu cet air hypocrite.

DON ESTEBAN, frappant du pied.

Vous ne finirez pas !

DON CARLOS.

Après la lune de miel, vous serez plus traitable, vous me permettrez de la prendre pour épouse ! ha ! ha ! ha !

DON ESTEBAN, lui donnant un soufflet.

Voilà qui vous prouvera que je parle sérieusement.

DON CARLOS, l’épée à la main.

Et voilà pour châtier ton insolence.

Ils se battent. Don Esteban le tue.

DON ESTEBAN.

Tiens, tu ne plaisanteras plus ! – Maintenant, songeons à nous... dans la province on est sévère en diable pour ces sortes d’affaires... je me sauve à Madrid... mais d’abord il faut dire adieu à Inès ; mon père l’amènera à Madrid... et mon mariage ne sera retardé que d’un jour ou deux.

Il sort. Entrent deux paysans.

PREMIER PAYSAN.

C’est comme une vermine dans ce temps-ci ; tous les soldats licenciés s’en mêlent ; mais moi je ne les crains pas. L’autre jour, j’en ai fait détaler deux que je rencontrai à la brune du côté de Navaja ; j’allais couper du bois, quand voilà qu’un de ces coquins, qui s’était couché à plat-ventre...

Il butte contre le cadavre et tombe par terre.

Hai ! messieurs, prenez mon argent, mais ne me tuez pas.

SECOND PAYSAN.

Imbécile ! c’est un homme qui n’en tuera pas d’autres. Vive Jésus ! c’est le capitaine, le fils de notre alcade !

PREMIER PAYSAN.

Oh ! quel trou il a au milieu de l’estomac !

SECOND PAYSAN.

Tiens, tiens ! vois-tu là-bas un homme qui se sauve ? C’est celui qui l’a assassiné, il n’y a pas de doute. Si nous le ramenons, nous aurons une bonne récompense de l’alcade.

PREMIER PAYSAN.

Je vais chercher main-forte au village.

SECOND PAYSAN.

Non, reste auprès du cadavre ; moi, je vais faire poursuivre le meurtrier.

PREMIER PAYSAN.

Dépêche-toi, je n’aime pas à rester longtemps auprès d’un mort.

Scène III

La maison de Mendo.

MENDO, seul

Cette promenade m’était nécessaire, pour me rafraîchir le sang... et me préparer à ce dernier sacrifice... Il faut parler enfin... Insensé que j’étais !... j’ai cru pouvoir lui cacher sa position... sa tête s’est remplie d’idées chimériques qui la rendront malheureuse à jamais... C’est ma faute... L’éducation que je lui ai donnée a nourri ses illusions... J’aurais dû, dès son enfance, la mettre dans un couvent. Elle ne m’aurait pas connu. Elle aurait embrassé la vie religieuse, sans penser qu’il existât une situation plus douce au monde... Aujourd’hui elle s’est livrée à une passion folle, que je ne pourrai chasser de son cœur, sans le déchirer... Ah ! j’ai bien des reproches à me faire ! – Mais ma fille,... c’était le seul ami que je pouvais avoir au monde... Je n’avais pas le courage de m’en séparer... Pauvre enfant ! Il faut qu’elle sache enfin la vérité... je vais briser son cœur... mais attendre plus longtemps serait trop dangereux... Elle sentira qu’elle n’a plus de ressource que dans l’état ecclésiastique. La voici : rappelons tout notre courage.

INÈS, entrant.

Mon papa, j’ai été bien désobéissante. J’ai vu tout à l’heure Esteban, et nous avons été nous promener ensemble ; et puis, Don Luis est venu, et il m’a dit des choses si aimables, que je ne m’en sentais pas de joie. Esteban a dit qu’il voulait que je fusse sa femme, Don Luis a dit que vous aviez dit que je ferais ce qui me plairait. Est-ce vrai, mon papa ? ou ne l’avez-vous dit que pour rire ? Oh ! mon papa, je l’aime tant ! Vous l’avouerai-je ? il m’a forcée d’accepter un anneau de fiancée... Je n’en voulais pas d’abord, parce qu’il est trop beau... mais Don Luis l’a voulu absolument... Tenez, le voici... comme il brille !

MENDO.

Inès, écoute-moi, c’est peut-être pour la dernière fois que je te parle.

INÈS, souriant.

Bah !

MENDO.

Inès... un homme qui tuerait son prochain serait un être détestable ; tous les hommes doivent le haïr.

INÈS.

Oui, mon papa.

MENDO.

Mais si cet homme était forcé par les autres à tuer son prochain ?...

INÈS.

Comment pourrait-on l’y forcer ? On a toujours la ressource de se faire tuer, au lieu de tuer son prochain. Mais que voulez-vous dire ?

MENDO, après un silence.

Ainsi tu as consenti à épouser Don Esteban ?... Tu sais que sa famille est une des plus illustres de l’Espagne. L’origine de sa race remonte au temps du saint roi Pélage. Il a pour alliés toute la noblesse de Castille ; pour amis, tous les grands... Crois-tu qu’il ne souffrira pas, quand ses parents et ses amis le railleront d’un mariage si mal assorti ? Tu l’aimes... voudrais-tu qu’il eût dans le monde à souffrir des avanies continuelles à cause de sa femme ?

INÈS.

C’était à lui à y penser d’abord... je descends d’honnêtes laboureurs, et de vieux chrétiens... Il y a bien des duchesses, m’a dit Esteban, qui, il y a cent ans, étaient de pauvres morisques... et puis, quand il a commencé à me faire la cour, je lui ai dit qu’il allât en conter aux grandes dames, et qu’il nous laissât en paix nous autres paysannes... mais il m’a montré tant d’amour... tant d’amour ! que je suis persuadée qu’il sera plus heureux avec moi qu’avec une infante d’Aragon.

MENDO.

Ce mariage lui fait manquer sa fortune : y as-tu songé, Inès ?

INÈS.

Il est riche, et puis il pense comme moi qu’un peu d’amour vaut beaucoup d’or.

MENDO.

Une Inès Mendo épouser un Mendoza ! La fille d’un laboureur et un grand d’Espagne !

INÈS.

L’infant Don Pédro a bien épousé la fille d’un laboureur, qui s’appelait Inès aussi.

MENDO.

Et tu sais combien cette union fut heureuse. D’ailleurs, Inès était la fille d’un laboureur... Sais-tu si Don Pédro... Sais-tu si je suis même un laboureur ?

INÈS, souriant.

Je vois bien qui vous êtes.

MENDO.

Non, Inès, tu ne le sais pas !

INÈS.

Qu’avez-vous, mon père ? vous semblez malade ; vous êtes changé !... Je vous afflige. Peut-être voulez-vous dire qu’il y a quelque tache dans notre famille... Peut-être qu’un de nos grands-pères a fait quelque chose de mal.

MENDO.

Et si c’était ton père ?

INÈS, effrayée.

Cela n’est pas vrai !

MENDO, hors de lui.

Je te le dis !

INÈS.

Jésus Marie !... Mais cela n’est pas vrai... vous ne dites cela que pour m’effrayer... pour me faire renoncer à ce mariage ; et quand même, quel crime si grand avez-vous commis, qu’il ne soit expié par la vie chrétienne que vous menez dans cette maison ? Vous êtes plus sévère pour vous-même qu’un moine.

MENDO.

Pauvre Inès ! la souillure qui est en moi ne te quittera qu’à la mort... Pardonne-moi de te l’avoir transmise ! Inès... je ne suis coupable d’aucun crime, et cependant pas un homme ne voudrait être mon ami... ma pauvre Inès !... ils m’ont forcé de suivre la profession de mon père... Je suis le bourreau de Monclar.

Il sort, et ferme la porte sur lui.

INÈS, seule.

J’ai perdu Esteban !

Elle reste quelque temps dans l’accablement.

Mais vous, mon pauvre père ! que je vous plains !... Où est-il ? il était ici tout à l’heure... car ce n’est point un rêve... il m’a parlé : comment aurais-je pu imaginer cela ? Mais cette porte est fermée. Ah ! je me souviens...

Courant à la porte.

Mon père ! mon père ! revenez ! je suis toujours votre fille, venez m’embrasser ! Venez, je veux passer ma vie à vous consoler... Il ne m’entend pas !

Elle frappe à la porte.

Mon père, mon père, vous me mettez au désespoir. Faut-il que vous aussi, vous m’abandonniez !...Ah ! Esteban, Esteban ! je t’ai perdu... Tout à l’heure j’étais si heureuse ! En un instant, voilà que je suis devenue la plus malheureuse des femmes ! Hélas ! au lieu de me marier, je n’ai plus qu’à me cacher dans quelque trou !... Il faudra tout lui dire... car ce serait mal de lui cacher une chose comme celle-là... encore, s’il ne m’avait pas demandée, j’en aurais moins de regret. Il faut tout lui avouer... Mais comment lui dirai-je en face, « Esteban, je suis la fille... » Oh ! jamais je n’oserai. Pourtant il faut bien qu’il le sache... Autrement... il reviendrait ici, et cela me ferait encore plus de peine... Eh bien ! je lui écrirai... Il ne me reverra plus... je me ferai religieuse, et je penserai toujours à lui... je prierai le bon Dieu pour lui... et je ne déshonorerai pas son noble sang : il le faut. Rappelons tout notre courage. Je crois que mes larmes m’ont soulagée. Oui, je crois que maintenant je pourrai lui écrire cette lettre... Oh ! que n’ai-je su plus tôt de qui j’étais la fille !

Entre Mendo un sac d’argent à la main.

INÈS.

Mon père !

MENDO.

Inès, voici qui vous appartient. Cet argent est à vous ; il vient de votre mère. – Il servira pour vous établir dans la retraite que vous choisirez.

INÈS.

Oh, mon père ! ne me dites pas de m’en aller. J’ai perdu mon Esteban, ne m’ôtez pas mon père. Laissez-moi passer ma vie à vous consoler, à vous tenir lieu d’ami.

MENDO, pleurant dans les bras d’Inès.

Seigneur ! pourquoi ne lui avez-vous pas donné un autre père !

INÈS.

Seigneur ! fais que je le conserve longtemps !

MENDO.

Tu vois qu’il faut renoncer à celui que tu aimes. Auras-tu le courage de lui écrire, pour lui rendre sa promesse ?

INÈS.

Oui, mon père... je sens que je le dois.

MENDO.

Tôt ou tard ils sauront la vérité, de l’alcade ou d’un autre. Don Esteban est un noble jeune homme. – Parle avec franchise, et dis-lui... qui tu es.

INÈS.

Que je lui dise !...

MENDO.

Dis-lui qu’en t’élevant dans l’ignorance de ta naissance, je fus le seul coupable. Il vaut mieux qu’il l’apprenne de nous que d’un autre.

INÈS.

Eh bien ! s’il le faut, je le ferai.

MENDO.

Écris-lui sur-le-champ. Je te laisse.

Il sort.

INÈS, seule.

Comment m’y prendre ?... Oui, dire la vérité sans préambule... Hélas ! c’est encore lui qui m’a donné cet encrier.

Elle écrit.

Peut-être aura-t-il quelque pitié de moi... « Adieu, Inès... » Et toi, mon cher anneau, j’espérais te conserver toute ma vie. Et il faut sitôt nous séparer... Je ne suis plus digne de te porter... Adieu ! adieu !

Elle le baisé à plusieurs reprises. Entre Don Esteban.

DON ESTEBAN.

Ma chère Inès, laissez-moi vous rendre vos baisers.

INÈS, se sauvant à l’autre bout du théâtre.

Ah !

DON ESTEBAN.

Ma chère Inésille, je vous ai fait peur ? rassurez-vous, c’est moi.

INÈS, de même.

Quoi !... c’est vous ?...

DON ESTEBAN.

Oui, c’est ton amant qui vient...

INÈS.

Je n’ai plus d’amant !... Je suis une malheureuse qu’il faut laisser !...

DON ESTEBAN.

Te laisser, Inès !... Ne me reconnais-tu pas ?

INÈS.

Seigneur !... Au nom du ciel ! laissez-moi ! laissez-moi ! il le faut.

DON ESTEBAN, s’avançant vers elle.

Qu’avez-vous ? vous me désespérez ! Pourquoi cette frayeur ?

INÈS.

Ne me touchez pas ! vous allez vous souiller !

DON ESTEBAN.

Ce malheureux Mendo lui aura troublé l’esprit ! Il ne me manquait plus que cela. Inès, pas d’enfantillages... est-ce que vous ne m’aimez plus ?

INÈS.

Oh si !... c’est plus fort que moi... mais... tenez, prenez ce papier sur cette table, et laissez-moi.

DON ESTEBAN.

Allons donc ! pourquoi cette peur de moi !

INÈS.

Je ne puis plus vous aimer.

DON ESTEBAN.

Encore vos scrupules ! vous vous plaisez à me faire enrager. Voilà pour vous punir.

Il l’embrasse de force.

INÈS.

Ce n’est pas ma faute, vous m’avez embrassée de force ; je n’ai pu vous avertir plus tôt... tenez, voilà qui va vous instruire...

Elle lui donne la lettre. Don Esteban lit ; sa figure s’altère rapidement ; Inès se jette à ses genoux en pleurant. Don Esteban reste quelque temps comme accablé. Tout d’un coup il déchire la lettre, et, se débarrassant avec violence des bras d’Inès, il la fait tomber.

INÈS.

Ah !

DON ESTEBAN, la relevant.

Inès ! t’ai-je fait mal ?

INÈS.

Oh ! vous m’appelez encore Inès ! laissez-moi vous baiser les pieds.

DON ESTEBAN.

Malheureuse enfant ! quel crime as-tu donc commis pour te prosterner à mes pieds ?

INÈS.

Je ne l’ai su que tout à l’heure ; si je l’avais su plus tôt... je ne vous aurais pas laissé m’aimer.

DON ESTEBAN.

Pauvre Inès ! Et je cesserais de t’aimer ! N’es-tu donc plus la même Inès qui m’a tant charmé.

INÈS.

Je ne pourrai jamais m’empêcher de vous aimer.

DON ESTEBAN.

Sots préjugés ! dois-je vous sacrifier mon bonheur ? Ombres de mes ancêtres, je briserai mes armoiries, plutôt que de renoncer à cette fille.

INÈS.

Vous ne me méprisez donc pas ! vous me ferez mourir de joie.

DON ESTEBAN.

Je t’aime, je t’estime comme auparavant.

INÈS, pleurant.

Esteban... non, vous ne pouvez m’aimer, vous êtes un Mendoza.

DON ESTEBAN.

Je suis ton amant... j’aime mieux être ton amant qu’un gentilhomme.

INÈS.

Oh ! je voudrais mourir maintenant ! Je ne déshonorerais pas celui que j’aime.

DON ESTEBAN.

Hé ! que m’importe l’opinion des hommes ? vaut-elle ton amour ?

Voyant qu’Inès saigne.

Tu saignes, mon amie, et c’est ma violence qui t’a fait tant de mal. Ma bonne Inès, laisse-moi te guérir à force de baisers.

INÈS.

Ah ! je suis trop heureuse !

Elle se jette dans ses bras.

Entre le greffier avec des paysans armés.

LE GREFFIER, touchant Don Esteban avec sa vare.

De par le Roi, respect à la justice. Seigneur de Mendoza, vous êtes mon prisonnier. Rendez-moi votre épée.

DON ESTEBAN.

Canaille, attendez-moi.

LE GREFFIER.

À moi, mes amis !

INÈS.

Au secours ! mon père, au secours !

Don Esteban est désarmé.

DON ESTEBAN.

Adieu, chère Inès ! n’aie pas peur, cela ne sera rien.

On l’emmène.

INÈS.

Au secours ! au secours !

Elle s’évanouit.

MENDO, entrant l’épée à la main.

Qu’est-ce ? qu’y a-t-il ?

LE GREFFIER.

Rien qu’un homme qui en a tué un autre, et que je fais prendre.

MENDO.

Ma fille !

LE GREFFIER.

Mademoiselle était sur les genoux de ce monsieur quand je suis entré... il est bien naturel...

MENDO, le menaçant.

Coquin !

LE GREFFIER.

Si vous me frappez, j’en ferai mon rapport à l’alcade. – À propos, Mendo, vous nous aviez caché que...

MENDO.

Sors d’ici !

LE GREFFIER.

Vous aurez de l’occupation bientôt, Juan Mendo. Aiguisez votre coutelas ; songez qu’il ne s’agit pas de le manquer, c’est un gentilhomme.

Il sort en riant.

MENDO.

Holà ! Jayme !

Un domestique aide à emporter Inès. Ils sortent.

Scène IV

Intérieur de la prison de Monclar.

DON ESTEBAN, seul

Il est assis devant une table, et lit d’un air pensif son arrêt de mort.

Voilà qui est fini !

Il jette l’arrêt sur la table.

Toute réflexion faite, je suis bien aise de n’avoir pas vu Inès. Ses larmes auraient ébranlé mon courage. Aujourd’hui j’en ai bon besoin. Souvent j’ai entendu les balles ennemies siffler à mes oreilles... et je suis resté calme : mais le billot et la hache out quelque chose de plus effrayant. – Je voudrais bien dans ce moment trouver la fermeté de ce soldat que j’ai vu marcher à la potence en sifflant.

Il siffle.

– Non, point de fanfaronnades. De la fermeté, de la résignation ; et puis... pour sa réputation, il serait désagréable de siffler une fausse note dans un pareil moment. – Mon Dieu ! Accordez-moi de mourir en gentilhomme, en soldat ! – Ah ! qui entre ici ?

Entrent un notaire et deux témoins.

LE NOTAIRE.

Seigneur baron, je suis le notaire que vous avez demandé, et voici deux témoins possédant les qualités requises.

DON ESTEBAN.

Fort bien, je vous remercie. – Point de nouvelles de mon père ?

LE NOTAIRE.

Non, monseigneur. Cependant j’espère qu’il pourra joindre le roi assez à temps. Sa Majesté ne doit pas être loin de Monclar.

DON ESTEBAN.

Advienne que pourra ! – Préparez-vous, monsieur, à écrire mon testament. Il ne sera pas long.

LE NOTAIRE, écrivant.

J’espère que ce sera une précaution inutile. Votre nom ?

DON ESTEBAN.

Esteban Sandoval, baron de Mendoza, capitaine aux gardes.

LE NOTAIRE.

...Aux gardes, donne et lègue mon âme à Dieu.

DON ESTEBAN.

C’est la forme ?

LE NOTAIRE.

Oui ; c’est le protocole voulu par la loi.

DON ESTEBAN.

Observez la forme le plus exactement que vous pourrez ; je ne voudrais pas qu’un jour ce testament pût être cassé.

LE NOTAIRE.

Oh ! pour cela, vous n’avez rien à craindre avec un praticien comme moi. Ce n’est pas un homme qui exerce depuis trente ans la profession de notaire, qui laissera des nullités dans un acte authentique.

DON ESTEBAN.

Tant mieux. Poursuivons ; je lègue tous mes biens...

LE NOTAIRE.

Meubles et immeubles ?

DON ESTEBAN.

Qui... à Inès Mendoza...

LE NOTAIRE, écrivant.

Pas si vite, laissez-moi détailler un peu quelles sortes de biens.

DON ESTEBAN.

Avez-vous mis ?

LE NOTAIRE.

Un peu de patience. N’oublions rien. À qui léguez vous vos biens ?

DON ESTEBAN.

À Inès Mendoza, ci-devant Inès Mendo...

LE NOTAIRE.

Dites-moi ses qualités.

DON ESTEBAN.

Ma femme, fille de Juan Mendo, bourreau de Monclar.

LE NOTAIRE.

Vive Dieu ! Est-ce qu’il faut écrire cela ?

DON ESTEBAN.

Je l’exige.

LE NOTAIRE.

Légitime épouse ?

DON ESTEBAN.

Oui, bien que notre mariage ait été secret.

À part.

Je n’irai pas en enfer pour ce mensonge-là.

LE NOTAIRE.

Si, comme vous le dites, ce mariage a été secret, à votre place, et pour éviter les procès, je ferais un acte recognitif d’icelui.

DON ESTEBAN.

Faites-le comme vous l’entendrez.

LE NOTAIRE.

Je l’insère au testament.

DON ESTEBAN.

Avez-vous mis ? Je veux, de plus, que l’on fasse graver sur mon tombeau que l’on élèvera dans le cimetière de ce village, qu’un Mendoza, au mépris des préjugés, a épousé la fille d’un bourreau.

LE NOTAIRE.

Diable ! à votre place, je ne me soucierais pas trop de faire graver cela.

DON ESTEBAN.

Je le veux.

LE NOTAIRE.

À la bonne heure. C’est un legs que les Romains appelaient : PŒNÆ NOMINE LEGATUM...

DON ESTEBAN.

J’institue mon père mon exécuteur testamentaire.

LE NOTAIRE.

Il se nomme ?

DON ESTEBAN.

Don Luis, comte de Mendoza...

LE NOTAIRE.

Rien de plus naturel. Si c’est tout ce que vous avez à me dicter, oyez-en lecture et signez.

Lisant.

« Je soussigné, Don Esteban, Sandoval, baron de Mendoza, dans la prévoyance de notre décès, voulant faire testament, avons appelé le soussigné Melchior de la Ronda, notaire royal à Monclar, et les soussignés Jayme Ximenez, et Gil Boyajal, tous deux habitants dudit Monclar, lesquels se sont transportés dans la prison dudit lieu, à l’effet d’ouïr et certifier mes dernières volontés. En présence desquels ai déclaré et déclare que je donne et lègue mon âme à Dieu. Et quant à mes biens, meubles et immeubles, dettes actives, titres, loyers, fermages, droits d’usufruit, servitudes et autres que j’ai et puis avoir, je les donne et lègue à Inès Mendoza, ci-devant Inès Mendo, ma légitime épouse, fille de Juan Mendo, bourreau dudit Monclar, laquelle je reconnais par ce même acte mon épouse légitime, voulant qu’au moyen d’icelui, soient déboutés de leurs prétentions, tous niant le mariage avoir été célébré entre moi soussigné et ladite Inès Mendo ; et je l’institue mon héritière universelle, avec les émoluments et charges que d’usage, et singulièrement celle de faire graver sur mon tombeau : QU’UN MENDOZA, AU MÉPRIS DES PRÉJUGÉS, A ÉPOUSÉ LA FILLE D’UN BOURREAU. Je veux également que monsieur mon père, Don Luis, comte de Mendoza, soit notre exécuteur testamentaire, et veille à la fidèle exécution de nos dernières volontés. Amen ! Fait à Monclar, le 25e de mai 1640, en foi de quoi avons signé. »

Don Esteban signe ainsi que le notaire et les témoins.

DON ESTEBAN.

Monsieur, je vous remercie. Mon père vous paiera vos honoraires ; mais veuillez cependant prendre cette bourse, que vous distribuerez aux pauvres pour qu’ils me recommandent à Dieu dans leurs prières, et cette bague que je vous prie d’accepter comme un souvenir du malheureux Don Esteban.

LE NOTAIRE.

Ah ! monseigneur ! que je voudrais !...

Entrent le greffier et des alguazils.

LE GREFFIER.

Monseigneur... c’est avec regret...

DON ESTEBAN.

Je vous entends.-Adieu, messieurs, je me recommande à vos prières.

LE NOTAIRE.

Doucement, seigneur greffier. Il est contraire à tous les usages de faire procéder à l’exécution sitôt après la sentence rendue. Il n’y a pas urgence, et le père de ce gentilhomme s’est pourvu en grâce auprès de Sa Majesté. Le roi sera ici dans quelques heures, attendez sa décision.

LE GREFFIER.

L’alcade a ordonné de procéder sur-le-champ à l’exécution.

DON ESTEBAN, souriant.

Il me semble qu’il n’est pas autant que vous, seigneur Melchior, attaché aux formes.

LE NOTAIRE.

Cela est illégal. Je proteste.

LE GREFFIER.

Monseigneur ?...

Tous sortent.

Scène V

La place du marché à Monclar. Un échafaud est dressé au milieu.

Entrent DON ESTEBAN, ALGUAZILS, MENDO, UN VALET portant sa hache, LE CURÉ, LE GREFFIER, HABITANTS de Monclar

LE CURÉ, à Don Esteban.

Adieu, mon fils. Dieu aura pitié de vous. Dans peu vous échapperez aux peines de ce monde.

Il l’embrasse.

LE GREFFIER.

Seigneur, veuillez souffrir qu’on vous bande les yeux.

DON ESTEBAN.

Je saurai voir venir la mort. – Et toi, Mendo... fais ton métier... bien si tu peux.

Il s’agenouille.

Suis-je bien comme cela ?

LE VALET.

Oui, monseigneur. Dieu vous fasse miséricorde !

TOUS, excepté Mendo.

Amen !

ᎠON ESTEBAN, au curé.

Adieu, mon père !

LE VALET, à Mendo.

Vous prenez la hache de la main gauche ?

MENDO.

Je ne suis plus bourreau !

Il se coupe la main droite. Grand tumulte.

INÈS, entrant.

Arrêtez !

Montant sur l’échafaud.

Nous mourrons ensemble ! Vous tuerez votre fille avec lui !

MENDO, lui montrant son bras mutilé.

Puis-je lui faire du mal, maintenant ?

INÈS.

Mon père ! – Esteban !

LE GREFFIER.

Qu’est-ce que cela veut dire ?

LE CURÉ.

Qu’on attende le roi !

PAYSANS de Monclar.

Mendo, tu es un brave homme, et ce gentilhomme aussi. N’ayez pas peur, nous empêcherons que l’alcade ne vous fasse mourir.

Ils montent sur l’échafaud. Les uns en chassent les alguazils, pendant que les autres s’empressent autour de Mendo.

DON LUIS, entrant à cheval.

Grâce ! grâce ! arrêtez. Dieu soit loué, il en est temps encore.

Il descend de cheval et embrasse son fils.

DON ESTEBAN.

Embrassez mon sauveur. Il s’est coupé la main plutôt que de

me frapper.

DON LUIS, embrassant Mendo.

Ah ! Mendo, que sont mes titres de noblesse, devant une action comme la vôtre. Vous êtes un Romain, comme Sénèque.

Bruit de tambours. Le Roi entre avec ses gardes.

TOUS.

Vive le roi !

LE ROI.

D’où vient tout ce tumulte ? Où est l’alcade ? Don Luis, expliquez-moi cela. Je ne puis rien entendre dans ce bruit confus de voix, qui toutes me disent la même chose.

Don Luis lui parle bas tandis que LA FOULE crie.

Grâce ! grâce !

LE ROI.

Il est impossible de ne pas admirer tant de générosité. Juan Mendo, mettez-vous à genoux. Relevez-vous, Don Juan Mendo. Vous êtes gentilhomme.

MENDO.

Sire, je vous baise les pieds... mais...

LE ROI.

Don Esteban, je vous pardonne, mais à condition que vous épouserez la fille de Mendo.

DON ESTEBAN.

C’est ma plus chère envie !

INÈS, à Esteban.

Enfin, je puis t’aimer !

LE ROI.

Je veux signer le contrat. Qu’on fasse venir un chirurgien. Fasse le ciel qu’ainsi LES PRÉJUGÉS SOIENT VAINCUS dans toute l’Espagne.

INÈS.

Ainsi finit la comédie d’INÈS MENDO. Excusez les fautes de l’auteur. Si cette première partie a su vous plaire, l’auteur espère que vous accueillerez avec bienveillance la seconde partie, sous le titre de TRIOMPHE DU PRÉJUGÉ.