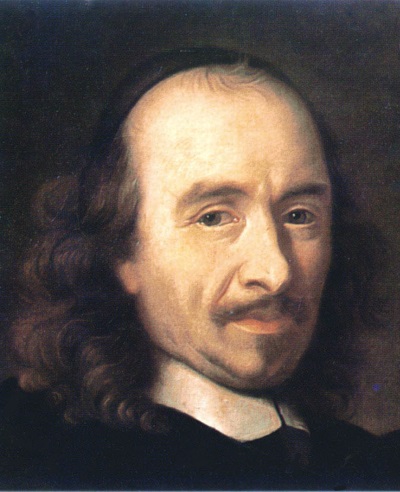

Horace (Pierre CORNEILLE)

Tragédie en cinq actes et en vers

Représentée pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre de l’Hôtel de Bourgogne, en 1639.

Personnages

TULLE, roi de Rome

LE VIEIL HORACE, chevalier romain

HORACE, son fils

CURIACE, gentilhomme d’Albe, amant de Camille

VALÈRE, chevalier romain, amoureux de Camille

SABINE, femme d’Horace, et sœur de Curiace

CAMILLE, amante de Curiace, et sœur d’Horace

JULIE, dame romaine, confidente de Sabine et de Camille

FLAVIAN, soldat de l’armée d’Albe

PROCULE, soldat de l’armée de Rome

La scène est à Rome, dans une salle de la maison d’Horace.

À MONSEIGNEUR LE CARDINAL DUC DE RICHELIEU

Monseigneur,

Je n’aurais jamais eu la témérité de présenter à Votre Éminence ce mauvais portrait d’Horace, si je n’eusse considéré qu’après tant de bienfaits que j’ai reçus d’elle, le silence où mon respect m’a retenu jusqu’à présent passerait pour ingratitude, et que, quelque juste défiance que j’aie de mon travail, je dois avoir encore plus de confiance en votre bonté. C’est d’elle que je tiens tout ce que je suis ; et ce n’est pas sans rougir que, pour toute reconnaissance, je vous fais un présent si peu digne de vous, et si peu proportionné à ce que je vous dois. Mais, dans cette confusion, qui m’est commune avec tous ceux qui écrivent, j’ai cet avantage qu’on ne peut, sans quelque injustice, condamner mon choix, et que ce généreux Romain, que je mets aux pieds de V. É., eût pu paraître devant elle avec moins de honte, si les forces de l’artisan eussent répondu à la dignité de la matière : j’en ai pour garant l’auteur dont je l’ai tirée, qui commence à décrire cette fameuse histoire par ce glorieux éloge, « qu’il n’y a presque aucune chose plus noble dans toute l’antiquité. » Je voudrais que ce qu’il a dit de l’action se pût dire de la peinture que j’en ai faite, non pour en tirer plus de vanité, mais seulement pour vous offrir quelque chose un peu moins indigne de vous être offert. Le sujet était capable de plus de grâces, s’il eût été traité d’une main plus savante ; mais du moins il a reçu de la mienne toutes celles qu’elle était capable de lui donner, et qu’on pouvait raisonnablement attendre d’une muse de province, qui, n’étant pas assez heureuse pour jouir souvent des regards de V. É., n’a pas les mêmes lumières à se conduire qu’ont celles qui en sont continuellement éclairées. Et certes, Monseigneur, ce changement visible qu’on remarque en mes ouvrages depuis que j’ai l’honneur d’être à V. É., qu’est-ce autre chose qu’un effet des grandes idées qu’elle m’inspire quand elle daigne souffrir que je lui rende mes devoirs ; et à quoi peut-on attribuer ce qui s’y mêle de mauvais, qu’aux teintures grossières que je reprends quand je demeure abandonné à ma propre faiblesse ? Il faut, Monseigneur, que tous ceux qui donnent leurs veilles au théâtre publient hautement avec moi que nous vous avons deux obligations très signalées : l’une, d’avoir ennobli le but de l’art ; l’autre, de nous en avoir facilité les connaissances. Vous avez ennobli le but de l’art, puisque, au lieu de celui de plaire au peuple, que nous prescrivent nos maîtres, et dont les deux plus honnêtes gens de leur siècle, Scipion et Lælie, ont autrefois protesté de se contenter, vous nous avez donné celui de vous plaire et de vous divertir ; et qu’ainsi nous ne rendons pas un petit service à l’état, puisque, contribuant à vos divertissements, nous contribuons à l’entretien d’une santé qui lui est si précieuse et si nécessaire. Vous nous en avez facilité les connaissances, puisque nous n’avons plus besoin d’autre étude pour les acquérir que d’attacher nos yeux sur V. É. quand elle honore de sa présence et de son attention le récit de nos poèmes. C’est là que, lisant sur son visage ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas, nous nous instruisons avec certitude de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, et tirons des règles infaillibles de ce qu’il faut suivre et de ce qu’il faut éviter ; c’est là que j’ai souvent appris en deux heures ce que mes livres n’eussent pu m’apprendre en dix ans ; c’est là que j’ai puisé ce qui m’a valu l’applaudissement du public ; et c’est là qu’avec votre faveur j’espère puiser assez pour être un jour une œuvre digne de vos mains. Ne trouvez donc pas mauvais, Monseigneur, que, pour vous remercier de ce que j’ai de réputation, dont je vous suis entièrement redevable, j’emprunte quatre vers d’un autre Horace que celui que je vous présente, et que je vous exprime par eux les plus véritables sentiments de mon âme :

Totum muneris hoc tui est,

Quod monstror digito prætereuntium

Scenæ non levis artifex :

Quod spiro et placeo, si placeo, tuum est.

Je n’ajouterai qu’une vérité à celle-ci, en vous suppliant de croire que je suis et serai toute ma vie, très passionnément,

Monseigneur, de Votre Éminence,

Le très humble, très obéissant, et très fidèle serviteur,

CORNEILLE.

ACTE I

Scène première

SABINE, JULIE

SABINE.

Approuvez ma faiblesse, et souffrez ma douleur ;

Elle n’est que trop juste en un si grand malheur :

Si près de voir sur soi fondre de tels orages,

L’ébranlement sied bien aux plus fermes courages ;

Et l’esprit le plus mâle et le moins abattu

Ne saurait sans désordre exercer sa vertu.

Quoique le mien s’étonne à ces rudes alarmes,

Le trouble de mon cœur ne peut rien sur mes larmes,

Et, parmi les soupirs qu’il pousse vers les cieux,

Ma constance du moins règne encor sur mes yeux :

Quand on arrête là les déplaisirs d’une âme,

Si l’on fait moins qu’un homme, on fait plus qu’une femme ;

Commander à ses pleurs en cette extrémité,

C’est montrer, pour le sexe, assez de fermeté.

JULIE.

C’en est peut-être assez pour une âme commune[1]

Qui du moindre péril se fait une infortune ;

Mais de cette faiblesse un grand cœur est honteux ;

Il ose espérer tout dans un succès douteux.

Les deux camps sont rangés au pied de nos murailles ;

Mais Rome ignore encor comme on perd des batailles.

Loin de trembler pour elle, il lui faut applaudir :

Puisqu’elle va combattre, elle va s’agrandir.

Bannissez, bannissez une frayeur si vaine,

Et concevez des vœux dignes d’une Romaine.

SABINE.

Je suis romaine, hélas ! puisqu’Horace est Romain[2] ;

J’en ai reçu le titre en recevant sa main ;

Mais ce nœud me tiendrait en esclave enchaînée,

S’il m’empêchait de voir en quels lieux je suis née.

Albe, où j’ai commencé de respirer le jour,

Albe, mon cher pays, et mon premier amour ;

Lorsqu’entre nous et toi je vois la guerre ouverte[3],

Je crains notre victoire autant que notre perte.

Rome, si tu te plains que c’est là te trahir,

Fais-toi des ennemis que je puisse haïr.

Quand je vois de tes murs leur armée et la nôtre,

Mes trois frères dans l’une, et mon mari dans l’autre,

Puis-je former des vœux, et sans impiété

Importuner le ciel pour ta félicité ?

Je sais que ton état, encore en sa naissance,

Ne saurait, sans la guerre, affermir sa puissance ;

Je sais qu’il doit s’accroître, et que tes grands destins[4]

Ne le borneront pas chez les peuples latins ;

Que les dieux t’ont promis l’empire de la terre,

Et que tu n’en peux voir l’effet que par la guerre :

Bien loin de m’opposer à cette noble ardeur

Qui suit l’arrêt des dieux et court à ta grandeur,

Je voudrais déjà voir tes troupes couronnées,

D’un pas victorieux franchir les Pyrénées.

Va jusqu’en l’Orient pousser tes bataillons ;

Va sur les bords du Rhin planter tes pavillons ;

Fais trembler sous tes pas les colonnes d’Hercule,

Mais respecte une ville à qui tu dois Romule.

Ingrate, souviens-toi que du sang de ses rois

Tu tiens ton nom, tes murs, et tes premières lois.

Albe est ton origine : arrête, et considère

Que tu portes le fer dans le sein de ta mère.

Tourne ailleurs les efforts de tes bras triomphants ;

Sa joie éclatera dans l’heur de ses enfants ;

Et, se laissant ravir à l’amour maternelle,

Ses vœux seront pour toi, si tu n’es plus contre elle.

JULIE.

Ce discours me surprend, vu que depuis le temps

Qu’on a contre son peuple armé nos combattants,

Je vous ai vu pour elle autant d’indifférence

Que si d’un sang romain vous aviez pris naissance[5].

J’admirais la vertu qui réduisait en vous

Vos plus chers intérêts à ceux de votre époux ;

Et je vous consolais au milieu de vos plaintes,

Comme si notre Rome eût fait toutes vos craintes.

SABINE.

Tant qu’on ne s’est choqué qu’en de légers combats,

Trop faibles pour jeter un des partis à bas,

Tant qu’un espoir de paix a pu flatter ma peine,

Oui, j’ai fait vanité d’être toute Romaine.

Si j’ai vu Rome heureuse avec quelque regret,

Soudain j’ai condamné ce mouvement secret ;

Et si j’ai ressenti, dans ses destins contraires,

Quelque maligne joie en faveur de mes frères,

Soudain, pour l’étouffer rappelant ma raison,

J’ai pleuré quand la gloire entrait dans leur maison.

Mais aujourd’hui qu’il faut que l’une ou l’autre tombe,

Qu’Albe devienne esclave, ou que Rome succombe,

Et qu’après la bataille il ne demeure plus

Ni d’obstacle aux vainqueurs, ni d’espoir aux vaincus,

J’aurais pour mon pays une cruelle haine,

Si je pouvais encore être toute Romaine,

Et si je demandais votre triomphe aux dieux,

Au prix de tant de sang qui m’est si précieux.

Je m’attache un peu moins aux intérêts d’un homme ;

Je ne suis point pour Albe, et ne suis plus pour Rome ;

Je crains pour l’une et l’autre en ce dernier effort,

Et serai du parti qu’affligera le sort.

Égale à tous les deux jusques à la victoire,

Je prendrai part aux maux sans en prendre à la gloire ;

Et je garde, au milieu de tant d’âpres rigueurs[6],

Mes larmes aux vaincus, et ma haine aux vainqueurs.

JULIE.

Qu’on voit naître souvent de pareilles traverses,

En des esprits divers, des passions diverses,

Et qu’à nos yeux Camille agit bien autrement[7] !

Son frère est votre époux, le vôtre est son amant :

Mais elle voit d’un œil bien différent du vôtre

Son sang dans une armée, et son amour dans l’autre.

Lorsque vous conserviez un esprit tout romain,

Le sien irrésolu, le sien tout incertain[8],

De la moindre mêlée appréhendait l’orage,

De tous les deux partis détestait l’avantage,

Au malheur des vaincus donnait toujours ses pleurs,

Et nourrissait ainsi d’éternelles douleurs.

Mais hier, quand elle sut qu’on avait pris journée,

Et qu’enfin la bataille allait être donnée,

Une soudaine joie éclatant sur son front[9]...

SABINE.

Ah ! que je crains, Julie, un changement si prompt !

Hier dans sa belle humeur elle entretint Valère ;

Pour ce rival, sans doute, elle quitte mon frère ;

Son esprit, ébranlé par les objets présents,

Ne trouve point d’absent aimable après deux ans.

Mais excusez l’ardeur d’une amour fraternelle ;

Le soin que j’ai de lui me fait craindre tout d’elle :

Je forme des soupçons d’un trop léger sujet[10].

Près d’un jour si funeste on change peu d’objet.

Les âmes rarement sont de nouveau blessées ;

Et dans un si grand trouble on a d’autres pensées :

Mais on n’a pas aussi de si doux entretiens,

Ni de contentements qui soient pareils aux siens.

JULIE.

Les causes, comme à vous, m’en semblent fort obscures ;

Je ne me satisfais d’aucunes conjectures.

C’est assez de constance en un si grand danger

Que de le voir, l’attendre, et ne point s’affliger ;

Mais certes c’en est trop d’aller jusqu’à la joie.

SABINE.

Voyez qu’un bon génie à propos nous l’envoie.

Essayez sur ce point à la faire parler ;

Elle vous aime assez pour ne vous rien celer.

Je vous laisse. Ma sœur, entretenez Julie :

J’ai honte de montrer tant de mélancolie,

Et mon cœur, accablé de mille déplaisirs,

Cherche la solitude à cacher ses soupirs.

Scène II

CAMILLE, JULIE

CAMILLE.

Qu’elle a tort de vouloir que je vous entretienne[11] !

Croit-elle ma douleur moins vive que la sienne,

Et que, plus insensible à de si grands malheurs,

À mes tristes discours je mêle moins de pleurs ?

De pareilles frayeurs mon âme est alarmée ;

Comme elle je perdrai dans l’une et l’autre armée.

Je verrai mon amant, mon plus unique bien,

Mourir pour son pays, ou détruire le mien ;

Et cet objet d’amour devenir, pour ma peine,

Digne de mes soupirs, ou digne de ma haine[12].

Hélas !

JULIE.

Elle est pourtant plus à plaindre que vous.

On peut changer d’amant, mais non changer d’époux.

Oubliez Curiace, et recevez Valère ;

Vous ne tremblerez plus pour le parti contraire,

Vous serez toute nôtre, et votre esprit remis

N’aura plus rien à perdre au camp des ennemis.

CAMILLE.

Donnez-moi des conseils qui soient plus légitimes,

Et plaignez mes malheurs sans m’ordonner des crimes.

Quoiqu’à peine à mes maux je puisse résister,

J’aime mieux les souffrir que de les mériter.

JULIE.

Quoi ! vous appelez crime un change raisonnable ?

CAMILLE.

Quoi ! le manque de foi vous semble pardonnable ?

JULIE.

Envers un ennemi qui peut nous obliger[13] ?

CAMILLE.

D’un serment solennel, qui peut nous dégager ?

JULIE.

Vous déguisez en vain une chose trop claire :

Je vous vis encore hier entretenir Valère ;

Et l’accueil gracieux qu’il recevait de vous

Lui permet de nourrir un espoir assez doux[14].

CAMILLE.

Si je l’entretins hier et lui fis bon visage,

N’en imaginez rien qu’à son désavantage ;

De mon contentement un autre était l’objet :

Mais pour sortir d’erreur sachez-en le sujet ;

Je garde à Curiace une amitié trop pure

Pour souffrir plus longtemps qu’on m’estime parjure.

Il vous souvient qu’à peine on voyait de sa sœur

Par un heureux hymen mon frère possesseur,

Quand, pour comble de joie, il obtint de mon père[15]

Que de ses chastes feux je serais le salaire.

Ce jour nous fut propice et funeste à la fois ;

Unissant nos maisons, il désunit nos rois ;

Un même instant conclut notre hymen et la guerre,

Fit naître notre espoir et le jeta par terre,

Nous ôta tout, sitôt qu’il nous eut tout promis ;

Et nous faisant amants, il nous fit ennemis.

Combien nos déplaisirs parurent lors extrêmes !

Combien contre le ciel il vomit de blasphèmes,

Et combien de ruisseaux coulèrent de mes yeux !

Je ne vous le dis point, vous vîtes nos adieux ;

Vous avez vu depuis les troubles de mon âme ;

Vous savez pour la paix quels vœux a faits ma flamme,

Et quels pleurs j’ai versés à chaque événement,

Tantôt pour mon pays, tantôt pour mon amant.

Enfin mon désespoir, parmi ces longs obstacles,

M’a fait avoir recours à la voix des oracles.

Écoutez si celui qui me fut hier rendu

Eut droit de rassurer mon esprit éperdu.

Ce Grec si renommé, qui depuis tant d’années

Au pied de l’Aventin prédit nos destinées,

Lui qu’Apollon jamais n’a fait parler à faux,

Me promit par ces vers la fin de mes travaux :

« Albe et Rome demain prendront une autre face ;

« Tes vœux sont exaucés, elles auront la paix,

« Et tu seras unie avec ton Curiace,

« Sans qu’aucun mauvais sort t’en sépare jamais. »

Je pris sur cet oracle une entière assurance ;

Et, comme le succès passait mon espérance,

J’abandonnai mon âme à des ravissements

Qui passaient les transports des plus heureux amants.

Jugez de leur excès : je rencontrai Valère,

Et ; contre sa coutume, il ne put me déplaire[16] ;

Il me parla d’amour sans me donner d’ennui :

Je ne m’aperçus pas que je parlais à lui ;

Je ne lui pus montrer de mépris ni de glace :

Tout ce que je voyais me semblait Curiace ;

Tout ce qu’on me disait me parlait de ses feux ;

Tout ce que je disais l’assurait de mes vœux.

Le combat général aujourd’hui se hasarde ;

J’en sus hier la nouvelle, et je n’y pris pas garde :

Mon esprit rejetait ces funestes objets,

Charmé des doux pensers d’hymen et de la paix.

La nuit a dissipé des erreurs si charmantes ;

Mille songes affreux, mille images sanglantes,

Ou plutôt mille amas de carnage et d’horreur,

M’ont arraché ma joie et rendu ma terreur.

J’ai vu du sang, des morts, et n’ai rien vu de suite ;

Un spectre en paraissant prenait soudain la fuite ;

Ils s’effaçaient l’un l’autre ; et chaque illusion

Redoublait mon effroi par sa confusion.

JULIE.

C’est en contraire sens qu’un songe s’interprète.

CAMILLE.

Je le dois croire ainsi, puisque je le souhaite ;

Mais je me trouve enfin, malgré tous mes souhaits,

Au jour d’une bataille, et non pas d’une paix.

JULIE.

Par là finit la guerre, et la paix lui succède.

CAMILLE.

Dure à jamais le mal, s’il y faut ce remède !

Soit que Rome y succombe, ou qu’Albe ait le dessous,

Cher amant, n’attends plus d’être un jour mon époux ;

Jamais, jamais ce nom ne sera pour un homme[17]

Qui soit, ou le vainqueur, ou l’esclave de Rome.

Mais quel objet nouveau se présente en ces lieux ?

Est-ce toi, Curiace ? en croirai-je mes yeux ?

Scène III

CURIACE, CAMILLE, JULIE

CURIACE.

N’en doutez point, Camille, et revoyez un homme

Qui n’est ni le vainqueur ni l’esclave de Rome ;

Cessez d’appréhender de voir rougir mes mains

Du poids honteux des fers ou du sang des Romains.

J’ai cru que vous aimiez assez Rome et la gloire

Pour mépriser ma chaîne et haïr ma victoire ;

Et comme également en cette extrémité

Je craignais la victoire et la captivité...

CAMILLE.

Curiace, il suffit, je devine le reste :

Tu fuis une bataille à tes vœux si funeste,

Et ton cœur, tout à moi, pour ne me perdre pas,

Dérobe à ton pays le secours de ton bras.

Qu’un autre considère ici ta renommée,

Et te blâme, s’il veut, de m’avoir trop aimée,

Ce n’est point à Camille à t’en mésestimer ;

Plus ton amour paraît, plus elle doit t’aimer ;

Et, si tu dois beaucoup aux lieux qui t’ont vu naître,

Plus tu quittes pour moi, plus tu le fais paraître.

Mais as-tu vu mon père ? et peut-il endurer

Qu’ainsi dans sa maison tu t’oses retirer ?

Ne préfère-t-il point l’état à sa famille ?

Ne regarde-t-il point Rome plus que sa fille ?

Enfin notre bonheur est-il bien affermi ?

T’a-t-il vu comme gendre, ou bien comme ennemi ?

CURIACE.

Il m’a vu comme gendre, avec une tendresse

Qui témoignait assez une entière allégresse ;

Mais il ne m’a point vu, par une trahison,

Indigne de l’honneur d’entrer dans sa maison.

Je n’abandonne point l’intérêt de ma ville,

J’aime encor mon honneur en adorant Camille.

Tant qu’a duré la guerre, on m’a vu constamment

Aussi bon citoyen que véritable amant[18].

D’Albe avec mon amour j’accordais la querelle ;

Je soupirais pour vous en combattant pour elle ;

Et, s’il fallait encor que l’on en vînt aux coups,

Je combattrais pour elle en soupirant pour vous.

Oui, malgré les désirs de mon âme charmée,

Si la guerre durait, je serais dans l’armée :

C’est la paix qui chez vous me donne un libre accès,

La paix à qui nos feux doivent ce beau succès.

CAMILLE.

La paix ! Et le moyen de croire un tel miracle ?

JULIE.

Camille, pour le moins croyez-en votre oracle,

Et sachons pleinement par quels heureux effets

L’heure d’une bataille a produit cette paix.

CURIACE.

L’aurait-on jamais cru ? Déjà les deux armées[19],

D’une égale chaleur au combat animées,

Se menaçaient des yeux, et marchant fièrement,

N’attendaient, pour donner, que le commandement ;

Quand notre dictateur devant les rangs s’avance,

Demande à votre prince un moment de silence ;

Et, l’ayant obtenu : « Que faisons-nous, Romains,

« Dit-il, et quel démon nous fait venir aux mains ?

« Souffrons que la raison éclaire enfin nos âmes :

« Nous sommes vos voisins, nos filles sont vos femmes,

« Et l’hymen nous a joints par tant et tant de nœuds,

« Qu’il est peu de nos fils qui ne soient vos neveux ;

« Nous ne sommes qu’un sang et qu’un peuple en deux villes :

« Pourquoi nous déchirer par des guerres civiles,

« Où la mort des vaincus affaiblit les vainqueurs,

« Et le plus beau triomphe est arrosé de pleurs ?

« Nos ennemis communs attendent avec joie

« Qu’un des partis défait leur donne l’autre en proie,

« Lassé, demi-rompu, vainqueur, mais, pour tout fruit,

« Dénué d’un secours par lui-même détruit.

« Ils ont assez longtemps joui de nos divorces ;

« Contre eux dorénavant joignons toutes nos forces,

« Et noyons dans l’oubli ces petits différends

« Qui de si bons guerriers font de mauvais parents.

« Que si l’ambition de commander aux autres

« Fait marcher aujourd’hui vos troupes et les nôtres,

« Pourvu qu’à moins de sang nous voulions l’apaiser,

« Elle nous unira, loin de nous diviser.

« Nommons des combattants pour la cause commune ;

« Que chaque peuple aux siens attache sa fortune ;

« Et, suivant ce que d’eux ordonnera le sort,

« Que le faible parti prenne loi du plus fort[20] ;

« Mais, sans indignité pour des guerriers si braves,

« Qu’ils deviennent sujets sans devenir esclaves,

« Sans honte, sans tribut, et sans autre rigueur

« Que de suivre en tous lieux les drapeaux du vainqueur.

« Ainsi nos deux états ne feront qu’un empire. »

Il semble qu’à ces mots notre discorde expire[21] :

Chacun, jetant les yeux dans un rang ennemi,

Reconnaît un beau-frère, un cousin, un ami ;

Ils s’étonnent comment leurs mains, de sang avides,

Volaient, sans y penser, à tant de parricides,

Et font paraître un front couvert tout à la fois

D’horreur pour la bataille, et d’ardeur pour ce choix.

Enfin l’offre s’accepte, et la paix désirée

Sous ces conditions est aussitôt jurée :

Trois combattront pour tous ; mais, pour les mieux choisir,

Nos chefs ont voulu prendre un peu plus de loisir :

Le vôtre est au sénat, le nôtre dans sa tente.

CAMILLE.

Ô dieux, que ce discours rend mon âme contente !

CURIACE.

Dans deux heures au plus, par un commun accord,

Le sort de nos guerriers réglera notre sort.

Cependant tout est libre, attendant qu’on les nomme :

Rome est dans notre camp, et notre camp dans Rome ;

D’un et d’autre côté l’accès étant permis,

Chacun va renouer avec ses vieux amis.

Pour moi, ma passion m’a fait suivre vos frères ;

Et mes désirs ont eu des succès si prospères,

Que l’auteur de vos jours m’a promis à demain

Le bonheur sans pareil de vous donner la main.

Vous ne deviendrez pas rebelle à sa puissance ?

CAMILLE.

Le devoir d’une fille est en l’obéissance[22].

CURIACE.

Venez donc recevoir ce doux commandement,

Qui doit mettre le comble à mon contentement.

CAMILLE.

Je vais suivre vos pas, mais pour revoir mes frères,

Et savoir d’eux encor la fin de nos misères.

JULIE.

Allez, et cependant au pied de nos autels

J’irai rendre pour vous grâces aux immortels.

ACTE II

Scène première

HORACE, CURIACE

CURIACE.

Ainsi Rome n’a point séparé son estime ;

Elle eût cru faire ailleurs un choix illégitime :

Cette superbe ville en vos frères et vous

Trouve les trois guerriers qu’elle préfère à tous ;

Et son illustre ardeur d’oser plus que les autres,

D’une seule maison brave toutes les nôtres :

Nous croirons, à la voir toute entière en vos mains[23],

Que hors les fils d’Horace il n’est point de Romains.

Ce choix pouvait combler trois familles de gloire,

Consacrer hautement leurs noms à la mémoire :

Oui, l’honneur que reçoit la vôtre par ce choix

En pouvait à bon titre immortaliser trois ;

Et puisque c’est chez vous que mon heur et ma flamme

M’ont fait placer ma sœur et choisir une femme,

Ce que je vais vous être et ce que je vous suis[24]

Me font y prendre part autant que je le puis :

Mais un autre intérêt tient ma joie en contrainte,

Et parmi ses douceurs mêle beaucoup de crainte :

La guerre en tel éclat a mis votre valeur,

Que je tremble pour Albe et prévois son malheur :

Puisque vous combattez, sa perte est assurée ;

En vous faisant nommer, le destin l’a jurée.

Je vois trop dans ce choix ses funestes projets,

Et me compte déjà pour un de vos sujets.

HORACE.

Loin de trembler pour Albe, il vous faut plaindre Rome,

Voyant ceux qu’elle oublie, et les trois qu’elle nomme[25].

C’est un aveuglement pour elle bien fatal

D’avoir tant à choisir, et de choisir si mal.

Mille de ses enfants beaucoup plus dignes d’elle

Pouvaient bien mieux que nous soutenir sa querelle :

Mais quoique ce combat me promette un cercueil,

La gloire de ce choix m’enfle d’un juste orgueil ;

Mon esprit en conçoit une mâle assurance ;

J’ose espérer beaucoup de mon peu de vaillance ;

Et du sort envieux quels que soient les projets,

Je ne me compte point pour un de vos sujets.

Rome a trop cru de moi ; mais mon âme ravie

Remplira son attente, ou quittera la vie.

Qui veut mourir, ou vaincre, est vaincu rarement ;

Ce noble désespoir périt malaisément.

Rome, quoi qu’il en soit, ne sera point sujette

Que mes derniers soupirs n’assurent ma défaite.

CURIACE.

Hélas ! c’est bien ici que je dois être plaint.

Ce que veut mon pays, mon amitié le craint.

Dures extrémités, de voir Albe asservie,

Ou sa victoire au prix d’une si chère vie,

Et que l’unique bien où tendent ses désirs

S’achète seulement par vos derniers soupirs !

Quels vœux puis-je former, et quel bonheur attendre ?

De tous les deux côtés j’ai des pleurs à répandre ;

De tous les deux côtés mes désirs sont trahis.

HORACE.

Quoi ! vous me pleureriez mourant pour mon pays !

Pour un cœur généreux ce trépas a des charmes ;

La gloire qui le suit ne souffre point de larmes,

Et je le recevrais en bénissant mon sort,

Si Rome et tout l’état perdaient moins en ma mort[26].

CURIACE.

À vos amis pourtant permettez de le craindre ;

Dans un si beau trépas ils sont les seuls à plaindre :

La gloire en est pour vous, et la perte pour eux ;

Il vous fait immortel, et les rend malheureux :

On perd tout quand on perd un ami si fidèle.

Mais Flavian m’apporte ici quelque nouvelle.

Scène II

HORACE, CURIACE, FLAVIAN

CURIACE.

Albe de trois guerriers a-t-elle fait le choix ?

FLAVIAN.

Je viens pour vous l’apprendre.

CURIACE.

Eh bien, qui sont les trois ?

FLAVIAN.

Vos deux frères et vous.

CURIACE.

Qui ?

FLAVIAN.

Vous et vos deux frères.

Mais pourquoi ce front triste et ces regards sévères ?

Ce choix vous déplaît-il ?

CURIACE.

Non, mais il me surprend ;

Je m’estimais trop peu pour un honneur si grand.

FLAVIAN.

Dirai-je au dictateur, dont l’ordre ici m’envoie,

Que vous le recevez avec si peu de joie ?

Ce morne et froid accueil me surprend à mon tour.

CURIACE.

Dis-lui que l’amitié, l’alliance et l’amour

Ne pourront empêcher que les trois Curiaces

Ne servent leur pays contre les trois Horaces.

FLAVIAN.

Contre eux ! Ah ! c’est beaucoup me dire en peu de mots.

CURIACE.

Porte-lui ma réponse, et nous laisse en repos.

Scène III

HORACE, CURIACE

CURIACE.

Que désormais le ciel, les enfers et la terre

Unissent leurs fureurs à nous faire la guerre,

Que les hommes, les dieux, les démons et le sort

Préparent contre nous un général effort ;

Je mets à faire pis, en l’état où nous sommes,

Le sort, et les démons, et les dieux, et les hommes.

Ce qu’ils ont de cruel, et d’horrible et d’affreux,

L’est bien moins que l’honneur qu’on nous fait à tous deux.

HORACE.

Le sort qui de l’honneur nous ouvre la barrière

Offre à notre constance une illustre matière ;

Il épuise sa force à former un malheur

Pour mieux se mesurer avec notre valeur ;

Et comme il voit en nous des âmes peu communes[27],

Hors de l’ordre commun il nous fait des fortunes.

Combattre un ennemi pour le salut de tous,

Et contre un inconnu s’exposer seul aux coups,

D’une simple vertu c’est l’effet ordinaire,

Mille déjà l’ont fait, mille pourraient le faire ;

Mourir pour le pays est un si digne sort,

Qu’on briguerait en foule une si belle mort.

Mais vouloir au public immoler ce qu’on aime,

S’attacher au combat contre un autre soi-même,

Attaquer un parti qui prend pour défenseur

Le frère d’une femme et l’amant d’une sœur ;

Et, rompant tous ces nœuds, s’armer pour la patrie

Contre un sang qu’on voudrait racheter de sa vie ;

Une telle vertu n’appartenait qu’à nous.

L’éclat de son grand nom lui fait peu de jaloux,

Et peu d’hommes au cœur l’ont assez imprimée

Pour oser aspirer à tant de renommée.

CURIACE.

Il est vrai que nos noms ne sauraient plus périr.

L’occasion est belle, il nous la faut chérir.

Nous serons les miroirs d’une vertu bien rare :

Mais votre fermeté tient un peu du barbare ;

Peu, même des grands cœurs, tireraient vanité

D’aller par ce chemin à l’immortalité :

À quelque prix qu’on mette une telle fumée,

L’obscurité vaut mieux que tant de renommée.

Pour moi, je l’ose dire, et vous l’avez pu voir,

Je n’ai point consulté pour suivre mon devoir ;

Notre longue amitié, l’amour, ni l’alliance,

N’ont pu mettre un moment mon esprit en balance ;

Et puisque par ce choix Albe montre en effet

Qu’elle m’estime autant que Rome vous a fait,

Je crois faire pour elle autant que vous pour Rome ;

J’ai le cœur aussi bon, mais enfin je suis homme :

Je vois que votre honneur demande tout mon sang[28],

Que tout le mien consiste à vous percer le flanc,

Près d’épouser la sœur, qu’il faut tuer le frère,

Et que pour mon pays j’ai le sort si contraire.

Encor qu’à mon devoir je coure sans terreur,

Mon cœur s’en effarouche, et j’en frémis d’horreur ;

J’ai pitié de moi-même, et jette un œil d’envie

Sur ceux dont notre guerre a consumé la vie[29],

Sans souhait toutefois de pouvoir reculer.

Ce triste et fier honneur m’émeut sans m’ébranler :

J’aime ce qu’il me donne, et je plains ce qu’il m’ôte :

Et si Rome demande une vertu plus haute,

Je rends grâces aux dieux de n’être pas Romain,

Pour conserver encor quelque chose d’humain.

HORACE.

Si vous n’êtes Romain, soyez digne de l’être ;

Et, si vous m’égalez, faites-le mieux paraître.

La solide vertu dont je fais vanité

N’admet point de faiblesse avec sa fermeté ;

Et c’est mal de l’honneur entrer dans la carrière

Que dès le premier pas regarder en arrière.

Notre malheur est grand ; il est au plus haut point ;

Je l’envisage entier ; mais je n’en frémis point :

Contre qui que ce soit que mon pays m’emploie,

J’accepte aveuglément cette gloire avec joie ;

Celle de recevoir de tels commandements

Doit étouffer en nous tous autres sentiments.

Qui, près de le servir, considère autre chose,

À faire ce qu’il doit lâchement se dispose ;

Ce droit saint et sacré rompt tout autre lien.

Rome a choisi mon bras, je n’examine rien.

Avec une allégresse aussi pleine et sincère

Que j’épousai la sœur, je combattrai le frère ;

Et, pour trancher enfin ces discours superflus,

Albe vous a nommé, je ne vous connais plus.

CURIACE.

Je vous connais encore, et c’est ce qui me tue ;

Mais cette âpre vertu ne m’était pas connue ;

Comme notre malheur elle est au plus haut point :

Souffrez que je l’admire et ne l’imite point.

HORACE.

Non, non, n’embrassez pas de vertu par contrainte ;

Et, puisque vous trouvez plus de charme à la plainte,

En toute liberté goûtez un bien si doux.

Voici venir ma sœur pour se plaindre avec vous.

Je vais revoir la vôtre, et résoudre son âme

À se bien souvenir qu’elle est toujours ma femme[30],

À vous aimer encor, si je meurs par vos mains,

Et prendre en son malheur des sentiments romains.

Scène IV

HORACE, CURIACE, CAMILLE

HORACE.

Avez-vous su l’état qu’on fait de Curiace,

Ma sœur ?

CAMILLE.

Hélas ! mon sort a bien changé de face.

HORACE.

Armez-vous de constance, et montrez-vous ma sœur ;

Et si par mon trépas il retourne vainqueur,

Ne le recevez point en meurtrier d’un frère,

Mais en homme d’honneur qui fait ce qu’il doit faire,

Qui sert bien son pays, et sait montrer à tous,

Par sa haute vertu, qu’il est digne de vous.

Comme si je vivais, achevez l’hyménée ;

Mais si ce fer aussi tranche sa destinée,

Faites à ma victoire un pareil traitement,

Ne me reprochez point la mort de votre amant.

Vos larmes vont couler, et votre cœur se presse.

Consumez avec lui toute cette faiblesse[31],

Querellez ciel et terre, et maudissez le sort ;

Mais après le combat ne pensez plus au mort.

À Curiace.

Je ne vous laisserai qu’un moment avec elle,

Puis nous irons ensemble où l’honneur nous appelle.

Scène V

CURIACE, CAMILLE

CAMILLE.

Iras-tu, Curiace ? et ce funeste honneur

Te plaît-il aux dépens de tout notre bonheur ?

CURIACE.

Hélas ! je vois trop bien qu’il faut, quoi que je fasse,

Mourir, ou de douleur, ou de la main d’Horace.

Je vais comme au supplice à cet illustre emploi ;

Je maudis mille fois l’état qu’on fait de moi ;

Je hais cette valeur qui fait qu’Albe m’estime ;

Ma flamme au désespoir passe jusques au crime,

Elle se prend au ciel, et l’ose quereller[32].

Je vous plains, je me plains ; mais il y faut aller.

CAMILLE.

Non, je te connais mieux, tu veux que je te prie

Et qu’ainsi mon pouvoir t’excuse à ta patrie.

Tu n’es que trop fameux par tes autres exploits :

Albe a reçu par eux tout ce que tu lui dois.

Autre n’a mieux que toi soutenu cette guerre ;

Autre de plus de morts n’a couvert notre terre[33] :

Ton nom ne peut plus croître, il ne lui manque rien ;

Souffre qu’un autre ici puisse ennoblir le sien.

CURIACE.

Que je souffre à mes yeux qu’on ceigne une autre tête

Des lauriers immortels que la gloire m’apprête,

Ou que tout mon pays reproche à ma vertu

Qu’il aurait triomphé si j’avais combattu,

Et que sous mon amour ma valeur endormie[34]

Couronne tant d’exploits d’une telle infamie !

Non, Albe, après l’honneur que j’ai reçu de toi,

Tu ne succomberas ni vaincras que par moi ;

Tu m’as commis ton sort, je t’en rendrai bon compte,

Et vivrai sans reproche, ou périrai sans honte[35].

CAMILLE.

Quoi ! tu ne veux pas voir qu’ainsi tu me trahis !

CURIACE.

Avant que d’être à vous, je suis à mon pays.

CAMILLE.

Mais te priver pour lui toi-même d’un beau-frère,

Ta sœur de son mari !

CURIACE.

Telle est notre misère,

Le choix d’Albe et de Rome ôte toute douceur

Aux noms jadis si doux de beau-frère et de sœur.

CAMILLE.

Tu pourras donc, cruel, me présenter sa tête,

Et demander ma main pour prix de ta conquête ?

CURIACE.

Il n’y faut plus penser ; en l’état où je suis,

Vous aimer sans espoir, c’est tout ce que je puis.

Vous en pleurez, Camille[36] ?

CAMILLE.

Il faut bien que je pleure :

Mon insensible amant ordonne que je meure ;

Et quand l’hymen pour nous allume son flambeau[37],

Il l’éteint de sa main pour m’ouvrir le tombeau.

Ce cœur impitoyable à ma perte s’obstine,

Et dit qu’il m’aime encore alors qu’il m’assassine.

CURIACE.

Que les pleurs d’une amante ont de puissants discours !

Et qu’un bel œil est fort avec un tel secours !

Que mon cœur s’attendrit à cette triste vue !

Ma constance contre elle à regret s’évertue.

N’attaquez plus ma gloire avec tant de douleurs[38],

Et laissez-moi sauver ma vertu de vos pleurs ;

Je sens qu’elle chancelle, et défend mal la place.

Plus je suis votre amant, moins je suis Curiace.

Faible d’avoir déjà combattu l’amitié,

Vaincrait-elle à la fois l’amour et la pitié ?

Allez, ne m’aimez plus, ne versez plus de larmes,

Ou j’oppose l’offense à de si fortes armes ;

Je me défendrai mieux contre votre courroux,

Et, pour le mériter, je n’ai plus d’yeux pour vous :

Vengez-vous d’un ingrat, punissez un volage.

Vous ne vous montrez point sensible à cet outrage !

Je n’ai plus d’yeux pour vous, vous en avez pour moi !

En faut-il plus encor ? je renonce à ma foi.

Rigoureuse vertu dont je suis la victime,

Ne peux-tu résister sans le secours d’un crime ?

CAMILLE.

Ne fais point d’autre crime, et j’atteste les dieux

Qu’au lieu de t’en haïr, je t’en aimerai mieux ;

Oui, je te chérirai, tout ingrat et perfide,

Et cesse d’aspirer au nom de fratricide.

Pourquoi suis-je Romaine, ou que n’es-tu Romain ?

Je te préparerais des lauriers de ma main ;

Je t’encouragerais, au lieu de te distraire ;

Et je te traiterais comme j’ai fait mon frère.

Hélas ! j’étais aveugle en mes vœux aujourd’hui,

J’en ai fait contre toi quand j’en ai fait pour lui.

Il revient : quel malheur, si l’amour de sa femme

Ne peut non plus sur lui que le mien sur ton âme !

Scène VI

HORACE, SABINE, CURIACE, CAMILLE

CURIACE.

Dieux ! Sabine le suit. Pour ébranler mon cœur,

Est-ce peu de Camille ? y joignez-vous ma sœur ?

Et, laissant à ses pleurs vaincre ce grand courage,

L’amenez-vous ici chercher même avantage ?

SABINE.

Non, non, mon frère, non, je ne viens en ce lieu

Que pour vous embrasser et pour vous dire adieu.

Votre sang est trop bon, n’en craignez rien de lâche,

Rien dont la fermeté de ces grands cœurs se fâche :

Si ce malheur illustre ébranlait l’un de vous,

Je le désavouerais pour frère ou pour époux.

Pourrais-je toutefois vous faire une prière

Digne d’un tel époux, et digne d’un tel frère ?

Je veux d’un coup si noble ôter l’impiété,

À l’honneur qui l’attend rendre sa pureté,

La mettre en son éclat sans mélange de crimes ;

Enfin, je vous veux faire ennemis légitimes.

Du saint nœud qui vous joint je suis le seul lien :

Quand je ne serai plus, vous ne vous serez rien.

Brisez votre alliance, et rompez-en la chaîne ;

Et, puisque votre honneur veut des effets de haine,

Achetez par ma mort le droit de vous haïr :

Albe le veut, et Rome, il faut leur obéir.

Qu’un de vous deux me tue, et que l’autre me venge :

Alors votre combat n’aura plus rien d’étrange,

Et du moins l’un des deux sera juste agresseur,

Ou pour venger sa femme, ou pour venger sa sœur.

Mais quoi ? vous souilleriez une gloire si belle,

Si vous vous animiez par quelque autre querelle :

Le zèle du pays vous défend de tels soins[39] ;

Vous feriez peu pour lui si vous vous étiez moins.

Il lui faut, et sans haine, immoler un beau-frère.

Ne différez donc plus ce que vous devez faire ;

Commencez par sa sœur à répandre son sang,

Commencez par sa femme à lui percer le flanc,

Commencez par Sabine à faire de vos vies

Un digne sacrifice à vos chères patries :

Vous êtes ennemis en ce combat fameux,

Vous d’Albe, vous de Rome, et moi de toutes deux.

Quoi ! me réservez-vous à voir une victoire

Où, pour haut appareil d’une pompeuse gloire,

Je verrai les lauriers d’un frère ou d’un mari

Fumer encor d’un sang que j’aurai tant chéri ?

Pourrai-je entre vous deux régler alors mon âme ?

Satisfaire aux devoirs et de sœur et de femme ?

Embrasser le vainqueur en pleurant le vaincu ?

Non, non, avant ce coup Sabine aura vécu :

Ma mort le préviendra, de qui que je l’obtienne ;

Le refus de vos mains y condamne la mienne.

Sus donc, qui vous retient ? Allez, cœurs inhumains,

J’aurai trop de moyens pour y forcer vos mains ;

Vous ne les aurez point au combat occupées,

Que ce corps au milieu n’arrête vos épées ;

Et, malgré vos refus, il faudra que leurs coups

Se fassent jour ici pour aller jusqu’à vous.

HORACE.

Ô ma femme !

CURIACE.

Ô ma sœur !

CAMILLE.

Courage ! ils s’amollissent.

SABINE.

Vous poussez des soupirs ! vos visages pâlissent !

Quelle peur vous saisit ? Sont-ce là ces grands cœurs,

Ces héros qu’Albe et Rome ont pris pour défenseurs ?

HORACE.

Que t’ai-je fait, Sabine ? et quelle est mon offense[40]

Qui t’oblige à chercher une telle vengeance ?

Que t’a fait mon honneur ? et par quel droit viens-tu[41]

Avec toute ta force attaquer ma vertu ?

Du moins contente-toi de l’avoir étonnée,

Et me laisse achever cette grande journée.

Tu me viens de réduire en un étrange point ;

Aime assez ton mari pour n’en triompher point,

Va-t’en, et ne rends plus la victoire douteuse ;

La dispute déjà m’en est assez honteuse :

Souffre qu’avec honneur je termine mes jours.

SABINE.

Va, cesse de me craindre ; on vient à ton secours.

Scène VII

LE VIEIL HORACE, HORACE, CURIACE, SABINE, CAMILLE

LE VIEIL HORACE.

Qu’est-ce-ci, mes enfants ? écoutez-vous vos flammes,

Et perdez-vous encor le temps avec des femmes ?

Prêts à verser du sang, regardez-vous des pleurs ?

Fuyez, et laissez-les déplorer leurs malheurs.

Leurs plaintes ont pour vous trop d’art et de tendresse :

Elles vous feraient part enfin de leur faiblesse,

Et ce n’est qu’en fuyant qu’on pare de tels coups.

SABINE.

N’appréhendez rien d’eux, ils sont dignes de vous.

Malgré tous nos efforts, vous en devez attendre

Ce que vous souhaitez et d’un fils, et d’un gendre ;

Et si notre faiblesse ébranlait leur honneur[42],

Nous vous laissons ici pour leur rendre du cœur.

Allons, ma sœur, allons, ne perdons plus de larmes ;

Contre tant de vertus ce sont de faibles armes.

Ce n’est qu’au désespoir qu’il nous faut recourir :

Tigres, allez combattre, et nous, allons mourir.

Scène VIII

LE VIEIL HORACE, HORACE, CURIACE

HORACE.

Mon père, retenez des femmes qui s’emportent,

Et, de grâce empêchez surtout qu’elles ne sortent :

Leur amour importun viendrait avec éclat

Par des cris et des pleurs troubler notre combat ;

Et ce qu’elles nous sont ferait qu’avec justice

On nous imputerait ce mauvais artifice ;

L’honneur d’un si beau choix serait trop acheté,

Si l’on nous soupçonnait de quelque lâcheté.

LE VIEIL HORACE.

J’en aurai soin. Allez : vos frères vous attendent ;

Ne pensez qu’aux devoirs que vos pays demandent.

CURIACE.

Quel adieu vous dirai-je ? et par quels compliments...

LE VIEIL HORACE.

Ah ! n’attendrissez point ici mes sentiments ;

Pour vous encourager ma voix manque de termes ;

Mon cœur ne forme point de pensers assez fermes ;

Moi-même en cet adieu j’ai les larmes aux yeux.

Faites votre devoir, et laissez faire aux dieux.

ACTE III

Scène première

SABINE

Prenons parti, mon âme, en de telles disgrâces ;

Soyons femme d’Horace, ou sœur des Curiaces ;

Cessons de partager nos inutiles soins ;

Souhaitons quelque chose, et craignons un peu moins.

Mais, las ! quel parti prendre en un sort si contraire !

Quel ennemi choisir, d’un époux, ou d’un frère !

La nature ou l’amour parle pour chacun d’eux,

Et la loi du devoir m’attache à tous les deux.

Sur leurs hauts sentiments réglons plutôt les nôtres ;

Soyons femme de l’un ensemble et sœur des autres ;

Regardons leur honneur comme un souverain bien ;

Imitons leur constance, et ne craignons plus rien.

La mort qui les menace est une mort si belle,

Qu’il en faut sans frayeur attendre la nouvelle.

N’appelons point alors les destins inhumains ;

Songeons pour quelle cause, et non par quelles mains ;

Revoyons les vainqueurs, sans penser qu’à la gloire

Que toute leur maison reçoit de leur victoire ;

Et, sans considérer aux dépens de quel sang

Leur vertu les élève en cet illustre rang,

Faisons nos intérêts de ceux de leur famille :

En l’une je suis femme, en l’autre je suis fille ;

Et tiens à toutes deux par de si forts liens,

Qu’on ne peut triompher que par les bras des miens.

Fortune, quelques maux que ta rigueur m’envoie,

J’ai trouvé les moyens d’en tirer de la joie,

Et puis voir aujourd’hui le combat sans terreur[43],

Les morts sans désespoir, les vainqueurs sans horreur.

Flatteuse illusion, erreur douce et grossière,

Vain effort de mon âme, impuissante lumière,

De qui le faux brillant prend droit de m’éblouir,

Que tu sais peu durer, et tôt t’évanouir !

Pareille à ces éclairs qui dans le fort des ombres,

Poussent un jour qui fuit et rend les nuits plus sombres,

Tu n’as frappé mes yeux d’un moment de clarté

Que pour les abîmer dans plus d’obscurité.

Tu charmais trop ma peine, et le ciel, qui s’en fâche,

Me vend déjà bien cher ce moment de relâche.

Je sens mon triste cœur percé de tous les coups

Qui m’ôtent maintenant un frère, ou mon époux.

Quand je songe à leur mort, quoi que je me propose,

Je songe par quels bras, et non pour quelle cause,

Et ne vois les vainqueurs en leur illustre rang

Que pour considérer aux dépens de quel sang.

La maison des vaincus touche seule mon âme ;

En l’une je suis fille, en l’autre je suis femme,

Et tiens à toutes deux par de si forts liens,

Qu’on ne peut triompher que par la mort des miens.

C’est là donc cette paix que j’ai tant souhaitée !

Trop favorables dieux, vous m’avez écoutée !

Quels foudres lancez-vous quand vous vous irritez,

Si même vos faveurs ont tant de cruautés ?

Et de quelle façon punissez-vous l’offense,

Si vous traitez ainsi les vœux de l’innocence ?

Scène II

SABINE, JULIE

SABINE.

En est-ce fait, Julie ? et que m’apportez-vous ?

Est-ce la mort d’un frère, ou celle d’un époux ?

Le funeste succès de leurs armes impies[44]

De tous les combattants a-t-il fait des hosties ?

Et, m’enviant l’horreur que j’aurais des vainqueurs,

Pour tous tant qu’ils étaient demande-t-il mes pleurs[45] ?

JULIE.

Quoi ? ce qui s’est passé, vous l’ignorez encore ?

SABINE.

Vous faut-il étonner de ce que je l’ignore ?

Et ne savez-vous point que de cette maison

Pour Camille et pour moi l’on fait une prison ?

Julie, on nous renferme, on a peur de nos larmes ;

Sans cela nous serions au milieu de leurs armes,

Et, par les désespoirs d’une chaste amitié,

Nous aurions des deux camps tiré quelque pitié.

JULIE.

Il n’était pas besoin d’un si tendre spectacle ;

Leur vue à leur combat apporte assez d’obstacle.

Sitôt qu’ils ont paru prêts à se mesurer,

On a dans les deux camps entendu murmurer[46] :

À voir de tels amis, des personnes si proches,

Venir pour leur patrie aux mortelles approches,

L’un s’émeut de pitié, l’autre est saisi d’horreur,

L’autre d’un si grand zèle admire la fureur ;

Tel porte jusqu’aux cieux leur vertu sans égale,

Et tel l’ose nommer sacrilège et brutale.

Ces divers sentiments n’ont pourtant qu’une voix ;

Tous accusent leurs chefs, tous détestent leur choix ;

Et, ne pouvant souffrir un combat si barbare,

On s’écrie, on s’avance, enfin on les sépare.

SABINE.

Que je vous dois d’encens, grands dieux, qui m’exaucez !

JULIE.

Vous n’êtes pas, Sabine, encore où vous pensez :

Vous pouvez espérer, vous avez moins à craindre ;

Mais il vous reste encore assez de quoi vous plaindre.

En vain d’un sort si triste on les veut garantir ;

Ces cruels généreux n’y peuvent consentir :

La gloire de ce choix leur est si précieuse,

Et charme tellement leur âme ambitieuse,

Qu’alors qu’on les déplore ils s’estiment heureux,

Et prennent pour affront la pitié qu’on a d’eux.

Le trouble des deux camps souille leur renommée ;

Ils combattront plutôt et l’une et l’autre armée,

Et mourront par les mains qui leur font d’autres lois,

Que pas un d’eux renonce aux honneurs d’un tel choix[47].

SABINE.

Quoi ! dans leur dureté ces cœurs d’acier s’obstinent !

JULIE.

Oui ; mais d’autre côté les deux camps se mutinent,

Et leurs cris, des deux parts poussés en même temps

Demandent la bataille, ou d’autres combattants.

La présence des chefs à peine est respectée,

Leur pouvoir est douteux, leur voix mal écoutée ;

Le roi même s’étonne ; et, pour dernier effort,

« Puisque chacun, dit-il, s’échauffe en ce discord,

« Consultons des grands dieux la majesté sacrée,

« Et voyons si ce change à leurs bontés agrée.

« Quel impie osera se prendre à leur vouloir,

« Lorsqu’en un sacrifice ils nous l’auront fait voir ? »

Il se tait, et ces mots semblent être des charmes ;

Même aux six combattants ils arrachent les armes ;

Et ce désir d’honneur qui leur ferme les yeux,

Tout aveugle qu’il est, respecte encor les dieux.

Leur plus bouillante ardeur cède à l’avis de Tulle ;

Et, soit par déférence, ou par un prompt scrupule,

Dans l’une et l’autre armée on s’en fait une loi,

Comme si toutes deux le connaissaient pour roi.

Le reste s’apprendra par la mort des victimes.

SABINE.

Les dieux n’avoueront point un combat plein de crimes ;

J’en espère beaucoup, puisqu’il est différé,

Et je commence à voir ce que j’ai désiré.

Scène III

CAMILLE, SABINE, JULIE

SABINE.

Ma sœur, que je vous die une bonne nouvelle.

CAMILLE.

Je pense la savoir, s’il faut la nommer telle ;

On l’a dite à mon père, et j’étais avec lui ;

Mais je n’en conçois rien qui flatte mon ennui :

Ce délai de nos maux rendra leurs coups plus rudes ;

Ce n’est qu’un plus long terme à nos inquiétudes ;

Et, tout l’allégement qu’il en faut espérer,

C’est de pleurer plus tard ceux qu’il faudra pleurer.

SABINE.

Les dieux n’ont pas en vain inspiré ce tumulte.

CAMILLE.

Disons plutôt, ma sœur, qu’en vain on les consulte.

Ces mêmes dieux à Tulle ont inspiré ce choix ;

Et la voix du public n’est pas toujours leur voix ;

Ils descendent bien moins dans de si bas étages,

Que dans l’âme des rois, leurs vivantes images,

De qui l’indépendante et sainte autorité[48]

Est un rayon secret de leur divinité.

JULIE.

C’est vouloir sans raison vous former des obstacles

Que de chercher leur voix ailleurs qu’en leurs oracles ;

Et vous ne vous pouvez figurer tout perdu

Sans démentir celui qui vous fut hier rendu.

CAMILLE.

Un oracle jamais ne se laisse comprendre ;

On l’entend d’autant moins que plus on croit l’entendre ;

Et, loin de s’assurer sur un pareil arrêt,

Qui n’y voit rien d’obscur doit croire que tout l’est.

SABINE.

Sur ce qui fait pour nous prenons plus d’assurance,

Et souffrons les douceurs d’une juste espérance.

Quand la faveur du ciel ouvre à demi ses bras,

Qui ne s’en promet rien ne la mérite pas ;

Il empêche souvent qu’elle ne se déploie ;

Et lorsqu’elle descend, son refus la renvoie.

CAMILLE.

Le ciel agit sans nous en ces événements,

Et ne les règle point dessus nos sentiments.

JULIE.

Il ne vous a fait peur que pour vous faire grâce.

Adieu : je vais savoir comme enfin tout se passe.

Modérez vos frayeurs ; j’espère à mon retour

Ne vous entretenir que de propos d’amour,

Et que nous n’emploierons la fin de la journée

Qu’aux doux préparatifs d’un heureux hyménée.

SABINE.

J’ose encor l’espérer[49].

CAMILLE.

Moi, je n’espère rien.

JULIE.

L’effet vous fera voir que nous en jugeons bien.

Scène IV

SABINE, CAMILLE

SABINE.

Parmi nos déplaisirs souffrez que je vous blâme :

Je ne puis approuver tant de trouble en votre âme[50] ;

Que feriez-vous, ma sœur, au point où je me vois,

Si vous aviez à craindre autant que je le dois,

Et si vous attendiez de leurs armes fatales

Des maux pareils aux miens, et des pertes égales ?

CAMILLE.

Parlez plus sainement de vos maux et des miens :

Chacun voit ceux d’autrui d’un autre œil que les siens ;

Mais, à bien regarder ceux où le ciel me plonge,

Les vôtres auprès d’eux vous sembleront un songe.

La seule mort d’Horace est à craindre pour vous.

Des frères ne sont rien à l’égal d’un époux ;

L’hymen qui nous attache en une autre famille

Nous détache de celle où l’on a vécu fille ;

On voit d’un œil divers des nœuds si différents[51],

Et pour suivre un mari l’on quitte ses parents :

Mais, si près d’un hymen, l’amant que donne un père

Nous est moins qu’un époux, et non pas moins qu’un frère ;

Nos sentiments entre eux demeurent suspendus,

Notre choix impossible, et nos vœux confondus.

Ainsi, ma sœur, du moins vous avez dans vos plaintes

Où porter vos souhaits et terminer vos craintes ;

Mais, si le ciel s’obstine à nous persécuter,

Pour moi, j’ai tout à craindre, et rien à souhaiter.

SABINE.

Quand il faut que l’un meure et par les mains de l’autre,

C’est un raisonnement bien mauvais que le vôtre.

Quoique ce soient, ma sœur, des nœuds bien différents,

C’est sans les oublier qu’on quitte ses parents :

L’hymen n’efface point ces profonds caractères ;

Pour aimer un mari, l’on ne hait pas ses frères ;

La nature en tout temps garde ses premiers droits ;

Aux dépens de leur vie on ne fait point de choix :

Aussi bien qu’un époux ils sont d’autres nous-mêmes ;

Et tous maux sont pareils alors qu’ils sont extrêmes.

Mais l’amant qui vous charme et pour qui vous brûlez

Ne vous est, après tout, que ce que vous voulez ;

Une mauvaise humeur, un peu de jalousie,

En fait assez souvent passer la fantaisie[52].

Ce que peut le caprice, osez-le par raison,

Et laissez votre sang hors de comparaison :

C’est crime qu’opposer des liens volontaires

À ceux que la naissance a rendus nécessaires.

Si donc le ciel s’obstine à nous persécuter,

Seule j’ai tout à craindre, et rien à souhaiter ;

Mais pour vous, le devoir vous donne, dans vos plaintes,

Où porter vos souhaits, et terminer vos craintes.

CAMILLE.

Je le vois bien, ma sœur, vous n’aimâtes jamais ;

Vous ne connaissez point ni l’amour ni ses traits :

On peut lui résister quand il commence à naître,

Mais non pas le bannir quand il s’est rendu maître,

Et que l’aveu d’un père, engageant notre foi,

A fait de ce tyran un légitime roi :

Il entre avec douceur, mais il règne par force ;

Et, quand l’âme une fois a goûté son amorce,

Vouloir ne plus aimer, c’est ce qu’elle ne peut,

Puisqu’elle ne peut plus vouloir que ce qu’il veut :

Ses chaînes sont pour nous aussi fortes que belles.

Scène V

LE VIEIL HORACE, SABINE, CAMILLE

LE VIEIL HORACE.

Je viens vous apporter de fâcheuses nouvelles,

Mes filles ; mais en vain je voudrais vous celer

Ce qu’on ne vous saurait longtemps dissimuler :

Vos frères sont aux mains, les dieux ainsi l’ordonnent.

SABINE.

Je veux bien l’avouer, ces nouvelles m’étonnent ;

Et je m’imaginais dans la Divinité

Beaucoup moins d’injustice, et bien plus de bonté.

Ne nous consolez point : contre tant d’infortune[53]

La pitié parle en vain, la raison importune.

Nous avons en nos mains la fin de nos douleurs,

Et qui veut bien mourir peut braver les malheurs[54].

Nous pourrions aisément faire en votre présence

De notre désespoir une fausse constance ;

Mais quand on peut sans honte être sans fermeté,

L’affecter au dehors, c’est une lâcheté[55] ;

L’usage d’un tel art, nous le laissons aux hommes,

Et ne voulons passer que pour ce que nous sommes.

Nous ne demandons point qu’un courage si fort

S’abaisse à notre exemple à se plaindre du sort.

Recevez sans frémir ces mortelles alarmes ;

Voyez couler nos pleurs sans y mêler vos larmes ;

Enfin, pour toute grâce, en de tels déplaisirs,

Gardez votre constance, et souffrez nos soupirs.

LE VIEIL HORACE.

Loin de blâmer les pleurs que je vous vois répandre,

Je crois faire beaucoup de m’en pouvoir défendre,

Et céderais peut-être à de si rudes coups,

Si je prenais ici même intérêt que vous :

Non qu’Albe par son choix m’ait fait haïr vos frères,

Tous trois me sont encor des personnes bien chères ;

Mais enfin l’amitié n’est pas du même rang,

Et n’a point les effets de l’amour ni du sang ;

Je ne sens point pour eux la douleur qui tourmente

Sabine comme sœur, Camille comme amante :

Je puis les regarder comme nos ennemis,

Et donne sans regret mes souhaits à mes fils.

Ils sont, grâces aux dieux, dignes de leur patrie ;

Aucun étonnement n’a leur gloire flétrie ;

Et j’ai vu leur honneur croître de la moitié

Quand ils ont des deux camps refusé la pitié.

Si par quelque faiblesse ils l’avoient mendiée,

Si leur haute vertu ne l’eût répudiée,

Ma main bientôt sur eux m’eût vengé hautement

De l’affront que m’eût fait ce mol consentement.

Mais lorsqu’en dépit d’eux on en a voulu d’autres,

Je ne le cèle point, j’ai joint mes vœux aux vôtres.

Si le ciel pitoyable eût écouté ma voix,

Albe serait réduite à faire un autre choix ;

Nous pourrions voir tantôt triompher les Horaces

Sans voir leurs bras souillés du sang des Curiaces,

Et de l’événement d’un combat plus humain

Dépendrait maintenant l’honneur du nom romain :

La prudence des dieux autrement en dispose ;

Sur leur ordre éternel mon esprit se repose :

Il s’arme en ce besoin de générosité,

Et du bonheur public fait sa félicité.

Tâchez d’en faire autant pour soulager vos peines,

Et songez toutes deux que vous êtes Romaines :

Vous l’êtes devenue, et vous l’êtes encor ;

Un si glorieux titre est un digne trésor.

Un jour, un jour viendra que par toute la terre

Rome se fera craindre à l’égal du tonnerre,

Et que, tout l’univers tremblant dessous ses lois,

Ce grand nom deviendra l’ambition des rois :

Les dieux à notre Ænée ont promis cette gloire.

Scène VI

LE VIEIL HORACE, SABINE, CAMILLE, JULIE

LE VIEIL HORACE.

Nous venez-vous, Julie, apprendre la victoire ?

JULIE.

Mais plutôt du combat les funestes effets.

Rome est sujette d’Albe, et vos fils sont défaits ;

Des trois les deux sont morts, son époux seul vous reste.

LE VIEIL HORACE.

Ô d’un triste combat effet vraiment funeste !

Rome est sujette d’Albe, et pour l’en garantir

Il n’a pas employé jusqu’au dernier soupir !

Non, non, cela n’est point, on vous trompe, Julie ;

Rome n’est point sujette, ou mon fils est sans vie :

Je connais mieux mon sang, il sait mieux son devoir.

JULIE.

Mille, de nos remparts, comme moi l’ont pu voir.

Il s’est fait admirer tant qu’ont duré ses frères ;

Mais, comme il s’est vu seul contre trois adversaires,

Près d’être enfermé d’eux, sa fuite l’a sauvé.

LE VIEIL HORACE.

Et nos soldats trahis ne l’ont point achevé[56] !

Dans leurs rangs à ce lâche ils ont donné retraite !

JULIE.

Je n’ai rien voulu voir après cette défaite.

CAMILLE.

Ô mes frères !

LE VIEIL HORACE.

Tout beau, ne les pleurez pas tous ;

Deux jouissent d’un sort dont leur père est jaloux.

Que des plus nobles fleurs leur tombe soit couverte ;

La gloire de leur mort m’a payé de leur perte :

Ce bonheur a suivi leur courage invaincu,

Qu’ils ont vu Rome libre autant qu’ils ont vécu,

Et ne l’auront point vue obéir qu’à son prince,

Ni d’un état voisin devenir la province.

Pleurez l’autre, pleurez l’irréparable affront

Que sa fuite honteuse imprime à notre front ;

Pleurez le déshonneur de toute notre race,

Et l’opprobre éternel qu’il laisse au nom d’Horace.

JULIE.

Que vouliez-vous qu’il fît contre trois ?

LE VIEIL HORACE.

Qu’il mourût,

Ou qu’un beau désespoir alors le secourût.

N’eût-il que d’un moment reculé sa défaite,

Rome eût été du moins un peu plus tard sujette ;

Il eût avec honneur laissé mes cheveux gris,

Et c’était de sa vie un assez digne prix.

Il est de tout son sang comptable à sa patrie ;

Chaque goutte épargnée a sa gloire flétrie ;

Chaque instant de sa vie, après ce lâche tour,

Met d’autant plus ma honte avec la sienne au jour.

J’en romprai bien le cours, et ma juste colère,

Contre un indigne fils usant des droits d’un père,

Saura bien faire voir dans sa punition,

L’éclatant désaveu d’une telle action.

SABINE.

Écoutez un peu moins ces ardeurs généreuses,

Et ne nous rendez point tout à fait malheureuses.

LE VIEIL HORACE.

Sabine, votre cœur se console aisément ;

Nos malheurs jusqu’ici vous touchent faiblement.

Vous n’avez point encor de part à nos misères ;

Le ciel vous a sauvé votre époux et vos frères :

Si nous sommes sujets, c’est de votre pays :

Vos frères sont vainqueurs quand nous sommes trahis ;

Et, voyant le haut point où leur gloire se monte,

Vous regardez fort peu ce qui nous vient de honte.

Mais votre trop d’amour pour cet infâme époux

Vous donnera bientôt à plaindre comme à nous :

Vos pleurs en sa faveur sont de faibles défenses ;

J’atteste des grands dieux les suprêmes puissances,

Qu’avant ce jour fini, ces mains, ces propres mains

Laveront dans son sang la honte des Romains.

SABINE.

Suivons-le promptement, la colère l’emporte.

Dieux ! verrons-nous toujours des malheurs de la sorte ?

Nous faudra-t-il toujours en craindre de plus grands,

Et toujours redouter la main de nos parents ?

ACTE IV

Scène première

LE VIEIL HORACE, CAMILLE

LE VIEIL HORACE.

Ne me parlez jamais en faveur d’un infâme ;

Qu’il me fuie à l’égal des frères de sa femme :

Pour conserver un sang qu’il tient si précieux,

Il n’a rien fait encor s’il n’évite mes yeux.

Sabine y peut mettre ordre, ou derechef j’atteste

Le souverain pouvoir de la troupe céleste...

CAMILLE.

Ah ! mon père, prenez un plus doux sentiment[57],

Vous verrez Rome même en user autrement ;

Et, de quelque malheur que le ciel l’ait comblée,

Excuser la vertu sous le nombre accablée.

LE VIEIL HORACE.

Le jugement de Rome est peu pour mon regard ;

Camille, je suis père, et j’ai mes droits à part.

Je sais trop comme agit la vertu véritable :

C’est sans en triompher que le nombre l’accable ;

Et sa mâle vigueur, toujours en même point,

Succombe sous la force, et ne lui cède point.

Taisez-vous, et sachons ce que nous veut Valère.

Scène II

LE VIEIL HORACE, VALÈRE, CAMILLE

VALÈRE.

Envoyé par le roi pour consoler un père,

Et pour lui témoigner...

LE VIEIL HORACE.

N’en prenez aucun soin :

C’est un soulagement dont je n’ai pas besoin ;

Et j’aime mieux voir morts que couverts d’infamie

Ceux que vient de m’ôter une main ennemie.

Tous deux pour leur pays sont morts en gens d’honneur ;

Il me suffit.

VALÈRE.

Mais l’autre est un rare bonheur ;

De tous les trois chez vous il doit tenir la place.

LE VIEIL HORACE.

Que n’a-t-on vu périr en lui le nom d’Horace[58] !

VALÈRE.

Seul vous le maltraitez après ce qu’il a fait.

LE VIEIL HORACE.

C’est à moi seul aussi de punir son forfait.

VALÈRE.

Quel forfait trouvez-vous en sa bonne conduite ?

LE VIEIL HORACE.

Quel éclat de vertu trouvez-vous en sa fuite ?

VALÈRE.

La fuite est glorieuse en cette occasion.

LE VIEIL HORACE.

Vous redoublez ma honte et ma confusion.

Certes, l’exemple est rare et digne de mémoire,

De trouver dans la fuite un chemin à la gloire.

VALÈRE.

Quelle confusion, et quelle honte à vous

D’avoir produit un fils qui nous conserve tous,

Qui fait triompher Rome, et lui gagne un empire !

À quels plus grands honneurs faut-il qu’un père aspire ?

LE VIEIL HORACE.

Quels honneurs, quel triomphe, et quel empire enfin,

Lorsqu’Albe sous ses lois range notre destin ?

VALÈRE.

Que parlez-vous ici d’Albe et de sa victoire ?

Ignorez-vous encor la moitié de l’histoire ?

LE VIEIL HORACE.

Je sais que par sa fuite il a trahi l’état[59].

VALÈRE.

Oui, s’il eût en fuyant terminé le combat ;

Mais on a bientôt vu qu’il ne fuyait qu’en homme

Qui savait ménager l’avantage de Rome.

LE VIEIL HORACE.

Quoi, Rome donc triomphe !

VALÈRE.

Apprenez, apprenez

La valeur de ce fils qu’à tort vous condamnez.

Resté seul contre trois, mais en cette aventure

Tous trois étant blessés, et lui seul sans blessure,

Trop faible pour eux tous, trop fort pour chacun d’eux,

Il sait bien se tirer d’un pas si dangereux ;

Il fuit pour mieux combattre, et cette prompte ruse

Divise adroitement trois frères qu’elle abuse.

Chacun le suit d’un pas ou plus ou moins pressé,

Selon qu’il se rencontre ou plus ou moins blessé ;

Leur ardeur est égale à poursuivre sa fuite ;

Mais leurs coups inégaux séparent leur poursuite.

Horace, les voyant l’un de l’autre écartés,

Se retourne, et déjà les croit demi-domptés :

Il attend le premier, et c’était votre gendre.

L’autre, tout indigné qu’il ait osé l’attendre,

En vain en l’attaquant fait paraître un grand cœur ;

Le sang qu’il a perdu ralentit sa vigueur.

Albe à son tour commence à craindre un sort contraire ;

Elle crie au second qu’il secoure son frère :

Il se hâte et s’épuise en efforts superflus ;

Il trouve en les joignant que son frère n’est plus.

CAMILLE.

Hélas !

VALÈRE.

Tout hors d’haleine il prend pourtant sa place,

Et redouble bientôt la victoire d’Horace :

Son courage sans force est un débile appui ;

Voulant venger son frère, il tombe auprès de lui.

L’air résonne des cris qu’au ciel chacun envoie ;

Albe en jette d’angoisse, et les Romains de joie.

Comme notre héros se voit près d’achever,

C’est peu pour lui de vaincre, il veut encor braver :

« J’en viens d’immoler deux aux mânes de mes frères,

« Rome aura le dernier de mes trois adversaires,

« C’est à ses intérêts que je vais l’immoler, »

Dit-il ; et tout d’un temps on le voit y voler.

La victoire entre eux deux n’était pas incertaine ;

L’Albain percé de coups ne se traînait qu’à peine,

Et, comme une victime aux marches de l’autel,

Il semblait présenter sa gorge au coup mortel :

Aussi le reçoit-il, peu s’en faut, sans défense,

Et son trépas de Rome établit la puissance.

LE VIEIL HORACE.

Ô mon fils ! ô ma joie ! ô l’honneur de nos jours !

Ô d’un état penchant l’inespéré secours !

Vertu digne de Rome, et sang digne d’Horace !

Appui de ton pays, et gloire de ta race !

Quand pourrai-je étouffer dans tes embrassements

L’erreur dont j’ai formé de si faux sentiments ?

Quand pourra mon amour baigner avec tendresse

Ton front victorieux de larmes d’allégresse ?

VALÈRE.

Vos caresses bientôt pourront se déployer ;

Le roi dans un moment vous le va renvoyer,

Et remet à demain la pompe qu’il prépare[60]

D’un sacrifice aux dieux pour un bonheur si rare ;

Aujourd’hui seulement on s’acquitte vers eux

Par des chants de victoire et par de simples vœux.

C’est où le roi le mène, et tandis il m’envoie

Faire office vers vous de douleur et de joie ;

Mais cet office encor n’est pas assez pour lui,

Il y viendra lui-même, et peut-être aujourd’hui :

Il croit mal reconnaître une vertu si pure[61]

Si de sa propre bouche il ne vous en assure,

S’il ne vous dit chez vous combien vous doit l’état.

LE VIEIL HORACE.

De tels remercîments ont pour moi trop d’éclat,

Et je me tiens déjà trop payé par les vôtres

Du service d’un fils, et du sang des deux autres[62].

VALÈRE.

Il ne sait ce que c’est d’honorer à demi ;

Et son sceptre arraché des mains de l’ennemi

Fait qu’il tient cet honneur qu’il lui plaît de vous faire

Au-dessous du mérite et du fils et du père.

Je vais lui témoigner quels nobles sentiments

La vertu vous inspire en tous vos mouvements,

Et combien vous montrez d’ardeur pour son service.

LE VIEIL HORACE.

Je vous devrai beaucoup pour un si bon office.

Scène III

LE VIEIL HORACE, CAMILLE

LE VIEIL HORACE.

Ma fille, il n’est plus temps de répandre des pleurs ;

Il sied mal d’en verser où l’on voit tant d’honneurs :

On pleure injustement des pertes domestiques,

Quand on en voit sortir des victoires publiques.

Rome triomphe d’Albe, et c’est assez pour nous ;

Tous nos maux à ce prix doivent nous être doux[63].

En la mort d’un amant vous ne perdez qu’un homme

Dont la perte est aisée à réparer dans Rome ;

Après cette victoire, il n’est point de Romain

Qui ne soit glorieux de vous donner la main.

Il me faut à Sabine en porter la nouvelle[64] ;

Ce coup sera sans doute assez rude pour elle,

Et ses trois frères morts par la main d’un époux

Lui donneront des pleurs bien plus justes qu’à vous ;

Mais j’espère aisément en dissiper l’orage,

Et qu’un peu de prudence, aidant son grand courage,

Fera bientôt régner sur un si noble cœur

Le généreux amour qu’elle doit au vainqueur.

Cependant étouffez cette lâche tristesse ;

Recevez-le, s’il vient, avec moins de faiblesse ;

Faites-vous voir sa sœur, et qu’en un même flanc

Le ciel vous a tous deux formés d’un même sang.

Scène IV

CAMILLE

Oui, je lui ferai voir, par d’infaillibles marques,

Qu’un véritable amour brave la main des Parques,

Et ne prend point de lois de ces cruels tyrans

Qu’un astre injurieux nous donne pour parents.

Tu blâmes ma douleur, tu l’oses nommer lâche ;

Je l’aime d’autant plus que plus elle te fâche,

Impitoyable père, et par un juste effort

Je la veux rendre égale aux rigueurs de mon sort.

En vit-on jamais un dont les rudes traverses

Prissent en moins de rien tant de faces diverses,

Qui fût doux tant de fois, et tant de fois cruel,

Et portât tant de coups avant le coup mortel ?

Vit-on jamais une âme en un jour plus atteinte

De joie et de douleur, d’espérance et de crainte,

Asservie en esclave à plus d’événements,

Et le piteux jouet de plus de changements ?

Un oracle m’assure, un songe me travaille[65] ;

La paix calme l’effroi que me fait la bataille ;

Mon hymen se prépare, et presque en un moment

Pour combattre mon frère on choisit mon amant ;

Ce choix me désespère, et tous le désavouent[66],

La partie est rompue, et les dieux la renouent ;

Rome semble vaincue, et, seul des trois Albains,

Curiace en mon sang n’a point trempé ses mains.

Ô dieux ! sentais-je alors des douleurs trop légères[67]

Pour le malheur de Rome et la mort de deux frères,

Et me flattais-je trop quand je croyais pouvoir

L’aimer encor sans crime, et nourrir quelque espoir ?

Sa mort m’en punit bien, et la façon cruelle

Dont mon âme éperdue en reçoit la nouvelle ;

Son rival me l’apprend, et, faisant à mes yeux

D’un si triste succès le récit odieux,

Il porte sur le front une allégresse ouverte,

Que le bonheur public fait bien moins que ma perte,

Et, bâtissant en l’air sur le malheur d’autrui,

Aussi bien que mon frère il triomphe de lui.

Mais ce n’est rien encore au prix de ce qui reste :

On demande ma joie en un jour si funeste ;

Il me faut applaudir aux exploits du vainqueur,

Et, baiser une main qui me perce le cœur.

En un sujet de pleurs si grand, si légitime,

Se plaindre est une honte, et soupirer un crime ;

Leur brutale vertu veut qu’on s’estime heureux,

Et si l’on n’est barbare, on n’est point généreux.

Dégénérons, mon cœur, d’un si vertueux père ;

Soyons indigne sœur d’un si généreux frère :

C’est gloire de passer pour un cœur abattu[68],

Quand la brutalité fait la haute vertu.

Éclatez, mes douleurs ; à quoi bon vous contraindre ?

Quand on a tout perdu, que saurait-on plus craindre ?

Pour ce cruel vainqueur n’ayez point de respect ;

Loin d’éviter ses yeux, croissez à son aspect ;

Offensez sa victoire, irritez sa colère,

Et prenez, s’il se peut, plaisir à lui déplaire.

Il vient, préparons-nous à montrer constamment

Ce que doit une amante à la mort d’un amant.

Scène V

HORACE, CAMILLE, PROCULE

Procule porte en sa main les trois épées des Curiaces.[69]

HORACE.

Ma sœur, voici le bras qui venge nos deux frères,

Le bras qui rompt le cours de nos destins contraires,

Qui nous rend maîtres d’Albe ; enfin voici le bras

Qui seul fait aujourd’hui le sort de deux états ;

Vois ces marques d’honneur, ces témoins de ma gloire,

Et rends ce que tu dois à l’heur de ma victoire.

CAMILLE.

Recevez donc mes pleurs, c’est ce que je lui dois.

HORACE.

Rome n’en veut point voir après de tels exploits,

Et nos deux frères morts dans le malheur des armes

Sont trop payés de sang pour exiger des larmes :

Quand la perte est vengée, on n’a plus rien perdu.

CAMILLE.

Puisqu’ils sont satisfaits par le sang épandu,

Je cesserai pour eux de paraître affligée,

Et j’oublierai leur mort que vous avez vengée ;

Mais qui me vengera de celle d’un amant,

Pour me faire oublier sa perte en un moment ?

HORACE.

Que dis-tu, malheureuse ?

CAMILLE.

Ô mon cher Curiace !

HORACE.

Ô d’une indigne sœur insupportable audace !

D’un ennemi public dont je reviens vainqueur

Le nom est dans ta bouche et l’amour dans ton cœur !

Ton ardeur criminelle à la vengeance aspire !

Ta bouche la demande, et ton cœur la respire !

Suis moins ta passion, règle mieux tes désirs,

Ne me fais plus rougir d’entendre tes soupirs :

Tes flammes désormais doivent être étouffées ;

Bannis-les de ton âme, et songe à mes trophées ;

Qu’ils soient dorénavant ton unique entretien.

CAMILLE.

Donne-moi donc, barbare, un cœur comme le tien ;

Et, si tu veux enfin que je t’ouvre mon âme,

Rends-moi mon Curiace, ou laisse agir ma flamme :

Ma joie et mes douleurs dépendaient de son sort :

Je l’adorais vivant, et je le pleure mort.

Ne cherche plus ta sœur où tu l’avais laissée ;

Tu ne revois en moi qu’une amante offensée,

Qui, comme une furie attachée à tes pas,

Te veut incessamment reprocher son trépas.

Tigre altéré de sang, qui me défends les larmes[70],

Qui veux que dans sa mort je trouve encor des charmes,

Et que, jusques au ciel élevant tes exploits,

Moi-même je le tue une seconde fois !

Puissent tant de malheurs accompagner ta vie[71],

Que tu tombes au point de me porter envie !

Et toi bientôt souiller par quelque lâcheté

Cette gloire si chère à ta brutalité !

HORACE.

Ô ciel ! qui vit jamais une pareille rage ?

Crois-tu donc que je sois insensible à l’outrage,

Que je souffre en mon sang ce mortel déshonneur ?

Aime, aime cette mort qui fait notre bonheur,

Et préfère du moins au souvenir d’un homme

Ce que doit ta naissance aux intérêts de Rome.

CAMILLE.

Rome, l’unique objet de mon ressentiment !

Rome, à qui vient ton bras d’immoler mon amant !

Rome qui t’a vu naître, et que ton cœur adore !

Rome enfin que je hais parce qu’elle t’honore !

Puissent tous ses voisins ensemble conjurés

Saper ses fondements encor mal assurés !

Et, si ce n’est assez de toute l’Italie,

Que l’Orient contre elle à l’occident s’allie ;

Que cent peuples unis des bouts de l’univers