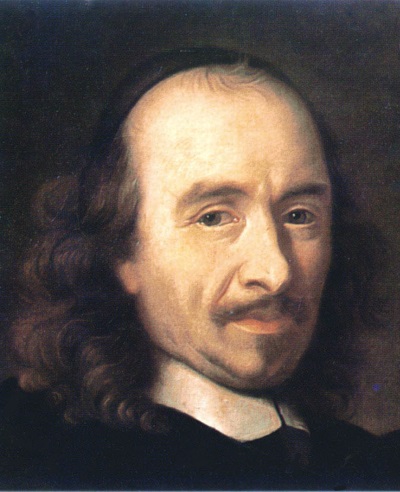

Don Sanche d’Aragon (Pierre CORNEILLE)

Comédie héroïque en cinq actes et en vers.

Représentée pour la première fois, à Parsi, sur le Théâtre de la rue des Fossés Saint-Germain, le 19 septembre 1723.

Personnages

DONE ISABELLE, reine de Castille

DONE LÉONOR, reine d’Aragon

DONE ELVIRE, princesse d’Aragon

BLANCHE, dame d’honneur de la reine de Castille

CARLOS, cavalier inconnu, qui se trouve être don Sanche, roi d’Aragon

DON RAIMOND DE MONCADE, favori du défunt roi d’Aragon

DON LOPE DE GUSMAN, grand de Castille

DON MANRIQUE DE LARE, grand de Castille

DON ALVAR DE LUNE, grand de Castille

La scène est à Valladolid.

À MONSIEUR DE ZUYLICHEM,

CONSEILLER ET SECRÉTAIRE DE MONSEIGNEUR

LE PRINCE D’ORANGE

Monsieur,

Voici un poème d’une espèce nouvelle, et qui n’a point d’exemple chez les anciens. Vous connaissez l’humeur de nos Français ; ils aiment la nouveauté ; et je hasarde non tam meliora quam nova, sur l’espérance de les mieux divertir. C’était l’humeur des Grecs dès le temps d’Æschyle, apud quos :

Illecebris erat et grata novitate morandus

Spectator.

Et, si je ne me trompe, c’était aussi celle des Romains :

Nec minimum meruere decus, vestigia græca

Ausi deserere...

Vel qui prætextas, vel qui docuere togatas.

Ainsi j’ai du moins des exemples d’avoir entrepris une chose qui n’en a point. Je vous avouerai toutefois qu’après l’avoir faite je me suis trouvé fort embarrassé à lui choisir un nom. Je n’ai jamais pu me résoudre à celui de tragédie, n’y voyant que les personnages qui en fussent dignes. Cela eût suffi au bon homme Plaute, qui n’y cherchait point d’autre finesse : parce qu’il y a des dieux et des rois dans son Amphitruon, il veut que c’en soit une ; et parce qu’il y a des valets qui bouffonnent, il veut que ce soit aussi une comédie, et lui donne l’un et l’autre nom, par un composé qu’il forme exprès, de peur de ne lui donner pas tout ce qu’il croit lui appartenir. Mais c’est trop déférer aux personnages, et considérer trop peu l’action. Aristote en use autrement dans la définition qu’il fait de la tragédie, où il décrit les qualités que doit avoir celle-ci, et les effets qu’elle doit produire, sans parler aucunement de ceux-là : et j’ose m’imaginer que ceux qui ont restreint cette sorte de poème aux personnes illustres n’en ont décidé que sur l’opinion qu’ils ont eue qu’il n’y avait que la fortune des rois et des princes qui fût capable d’une action telle que ce grand maître de l’art nous prescrit. Cependant, quand il examine lui-même les qualités nécessaires au héros de la tragédie, il ne touche point du tout à sa naissance, et ne s’attache qu’aux incidents de sa vie et à ses mœurs. Il demande un homme qui ne soit ni tout méchant ni tout bon ; il le demande persécuté par quelqu’un de ses plus proches ; il demande qu’il tombe en danger de mourir par une main obligée à le conserver ; et je ne vois point pourquoi cela ne puisse arriver qu’à un prince, et que dans un moindre rang on soit à couvert de ces malheurs. L’histoire dédaigne de les marquer, à moins qu’ils aient accablé quelqu’une de ces grandes têtes ; et c’est sans doute pourquoi jusqu’à présent la tragédie s’y est arrêtée. Elle a besoin de son appui pour les événements qu’elle traite ; et comme ils n’ont de l’éclat que parce qu’ils sont hors de la vraisemblance ordinaire, ils ne seraient pas croyables sans son autorité, qui agit avec empire, et semble commander de croire ce qu’elle veut persuader. Mais je ne comprends point ce qui lui défend de descendre plus bas, quand il s’y rencontre des actions qui méritent qu’elle prenne soin de les imiter ; et je ne puis croire que l’hospitalité violée en la personne des filles de Scédase, qui n’était qu’un paysan de Leuctres, soit moins digne d’elle que l’assassinat d’Agamemnon par sa femme, ou la vengeance de cette mort par Oreste sur sa propre mère ; quitte pour chausser le cothurne un peu plus bas :

Et tragicus plerumque dolet serinone pedestri.

Je dirai plus, monsieur : la tragédie doit exciter de la pitié et de la crainte, et cela est de ses parties essentielles, puisqu’il entre dans sa définition. Or, s’il est vrai que ce dernier sentiment ne s’excite en nous par sa représentation que quand nous voyons souffrir nos semblables, et que leurs infortunes nous en font appréhender de pareilles, n’est-il pas vrai aussi qu’il y pourrait être excité plus fortement par la vue des malheurs arrivés aux personnes de notre condition, à qui nous ressemblons tout-à-fait, que par l’image de ceux qui font trébucher de leurs trônes les plus grands monarques, avec qui nous n’avons aucun rapport qu’en tant que nous sommes susceptibles des passions qui les ont jetés dans ce précipice ; ce qui ne se rencontre pas toujours ? Que si vous trouvez quelque apparence en ce raisonnement, et ne désapprouvez pas qu’on puisse faire une tragédie entre des personnes médiocres, quand leurs infortunes ne sont pas au-dessous de sa dignité, permettez-moi de conclure, à simili, que nous pouvons faire une comédie entre des personnes illustres, quand nous nous en proposons quelque aventure qui ne s’élève point au-dessus de sa portée. Et certes, après avoir lu dans Aristote que la tragédie est une imitation des actions, et non pas des hommes, je pense avoir quelque droit de dire la même chose de la comédie, et de prendre pour maxime que c’est par la seule considération des actions, sans aucun égard aux personnages, qu’on doit déterminer de quelle espèce est un poème dramatique. Voilà, monsieur, bien du discours, dont il n’était pas besoin pour vous attirer à mon parti, et gagner votre suffrage en faveur du titre que j’ai donné à Don Sanche. Vous savez mieux que moi tout ce que je vous dis ; mais comme j’en fais confidence au public, j’ai cru que vous ne vous offenseriez pas que je vous fisse souvenir des choses dont je lui dois quelque lumière. Je continuerai donc, s’il vous plaît, et lui dirai que Don Sanche est une véritable comédie, quoique tous les acteurs y soient ou rois ou grands d’Espagne, puisqu’on n’y voit naître aucun péril par qui nous puissions être portés à la pitié ou à la crainte. Notre aventurier Carlos n’y court aucune risque. Deux de ses rivaux sont trop jaloux de leur rang pour se commettre avec lui, et trop généreux pour lui dresser quelque supercherie. Le mépris qu’ils en font sur l’incertitude de son origine ne détruit point en eux l’estime de sa valeur, et se change en respect sitôt qu’ils le peuvent soupçonner d’être ce qu’il est véritablement, quoiqu’il ne le sache pas. Le troisième lie la partie avec lui, mais elle est incontinent rompue par la reine ; et quand même elle s’achèverait par la perte de sa vie, la mort d’un ennemi par un ennemi n’a rien de pitoyable ni de terrible, et par conséquent rien de tragique. Il a de grands déplaisirs, et qui semblent vouloir quelque pitié de nous, lorsqu’il dit lui-même à une de ses maîtresses,

Je plaindrais un amant qui souffrirait mes peines ;

mais nous ne voyons autre chose dans les comédies que des amants qui vont mourir, s’ils ne possèdent ce qu’ils aiment ; et de semblables douleurs ne préparant aucun effet tragique, on ne peut dire qu’elles aillent au-dessus de la comédie. Il tombe dans l’unique malheur qu’il appréhende : il est découvert pour fils d’un pêcheur ; mais, en cet état même, il n’a garde de nous demander notre pitié, puisqu’il s’offense de celle de ses rivaux. Ce n’est point un héros à la mode d’Euripide, qui les habillait de lambeaux pour mendier les larmes des spectateurs ; celui-ci soutient sa disgrâce avec tant de fermeté, qu’il nous imprime plus d’admiration de son grand courage, que de compassion de son infortune. Nous la craignons pour lui avant qu’elle arrive ; mais cette crainte n’a sa source que dans l’intérêt que nous prenons d’ordinaire à ce qui touche le premier acteur, et se peut ranger inter communia utriusque dramatis, aussi bien que la reconnaissance qui fait le dénouement de cette pièce. La crainte tragique ne devance pas le malheur du héros, elle le suit ; elle n’est pas pour lui, elle est pour nous ; et, se produisant par une prompte application que la vue de ses malheurs nous fait faire sur nous-mêmes, elle purge en nous les passions que nous en voyons être la cause. Enfin je ne vois rien en ce poème qui puisse mériter le nom de tragédie, si nous ne voulons nous contenter de la définition qu’en donne Averroès, qui l’appelle simplement un art de louer. En ce cas, nous ne lui pourrons dénier ce titre sans nous aveugler volontairement, et ne vouloir pas voir que toutes ses parties ne sont qu’une peinture des puissantes impressions que les rares qualités d’un honnête homme font sur toutes sortes d’esprits, qui est une façon de louer assez ingénieuse, et hors du commun des panégyriques. Mais j’aurais mauvaise grâce de me prévaloir d’un auteur arabe, que je ne connais que sur la foi d’une traduction latine ; et, puisque sa paraphrase abrège le texte d’Aristote en cet article, au lieu de l’étendre, je ferai mieux d’en croire ce dernier, qui ne permet point à cet ouvrage de prendre un nom plus relevé que celui de comédie. Ce n’est pas que je n’aye hésité quelque temps, sur ce que je n’y voyais rien qui pût émouvoir à rire. Cet agrément a été jusqu’ici tellement de la pratique de la comédie, que beaucoup ont cru qu’il était aussi de son essence ; et je serais encore dans ce scrupule, si je n’en avais été guéri par votre M. Heinsius, de qui je viens d’apprendre heureusement que Movere risum non constituit comœdiam, sed plebis aucupium est, et abusus. Après l’autorité d’un si grand homme, je serais coupable de chercher d’autres raisons, et de craindre d’être mal fondé à soutenir que la comédie se peut passer du ridicule. J’ajoute à celle-ci l’épithète de héroïque, pour satisfaire aucunement à la dignité de ses personnages, qui pourrait sembler profanée par la bassesse d’un titre que jamais on n’a appliqué si haut. Mais, après tout, monsieur, ce n’est qu’un intérim, jusqu’à ce que vous m’ayez appris comme j’ai dû l’intituler. Je ne vous l’adresse que pour vous l’abandonner entièrement : et si vos Elzéviers se saisissent de ce poème, comme ils ont fait de quelques uns des miens qui l’ont précédé, ils peuvent le faire voir à vos provinces sous le titre que vous lui jugerez plus convenable, et nous exécuterons ici l’arrêt que vous en aurez donné. J’attends de vous cette instruction avec impatience, pour m’affermir dans mes premières pensées, ou les rejeter comme de mauvaises tentations : elles flotteront jusque-là ; et si vous ne me pouvez accorder la gloire d’avoir assez appuyé une nouveauté, vous me laisserez du moins celle d’avoir passablement défendu un paradoxe. Mais quand même vous m’ôterez toutes les deux, je m’en consolerai fort aisément, parce que je suis très assuré que vous ne m’en sauriez ôter une qui m’est beaucoup plus précieuse ; c’est celle d’être toute ma vie,

Monsieur,

Votre très humble et très obéissant serviteur,

CORNEILLE.

ARGUMENT

Don Fernand, roi d’Aragon, chassé de ses états par la révolte de D. Garcie d’Ayala, comte de Fuensalida, n’avait plus sous son obéissance que la ville de Catalaïud et le territoire des environs, lorsque la reine D. Léonor, sa femme, accoucha d’un fils, qui fut nommé D. Sanche. Ce déplorable prince, craignant qu’il ne demeurât exposé aux fureurs de ce rebelle, le fit aussitôt enlever par D. Raymond de Moncade, son confident, afin de le faire nourrir secrètement. Ce cavalier, trouvant dans le village de Bubierça la femme d’un pêcheur nouvellement accouchée d’un enfant mort, lui donna celui-ci à nourrir, sans lui dire qui il était ; mais seulement qu’un jour le roi et la reine d’Aragon le feraient Grand lorsqu’elle leur ferait présenter par lui un petit écrin, qu’en même temps il lui donna. Le mari de cette pauvre femme était pour lors à la guerre ; si bien que, revenant au bout d’un an, il prit aisément cet enfant pour sien, et l’éleva comme s’il en eût été le père. La reine ne put jamais savoir du roi où il avait fait porter son fils ; et tout ce qu’elle en tira, après beaucoup de prières, ce fut qu’elle le reconnaîtrait un jour quand on lui présenterait cet écrin où il aurait mis leurs deux portraits, avec un billet de sa main et quelques autres pièces de remarque : mais, voyant qu’elle continuait toujours à en vouloir savoir davantage, il arrêta sa curiosité tout d’un coup, et lui dit qu’il était mort. Il soutint après cela cette malheureuse guerre encore trois ou quatre ans, ayant toujours quelque nouveau désavantage, et mourut enfin de déplaisir et de fatigue, laissant ses affaires désespérées, et la reine grosse, à qui il conseilla d’abandonner entièrement l’Aragon et se réfugier en Castille : elle exécuta ses ordres, et y accoucha d’une fille nommée D. Elvire, qu’elle y éleva jusqu’à l’âge de vingt ans. Cependant le jeune prince D. Sanche, qui se croyait fils d’un pécheur, dès qu’il en eut atteint seize, se dérobe de ses parents, et se jette dans les armées du roi de Castille, qui avait de grandes guerres contre les Maures ; et, de peur d’être connu pour ce qu’il pensait être, il quitte le nom de Sanche qu’on lui avait laissé, et prend celui de Carlos. Sous ce faux nom, il fait tant de merveilles, qu’il entre en grande considération auprès du roi D. Alphonse, à qui il sauve la vie en un jour de bataille : mais comme ce monarque était près de le récompenser, il est surpris de la mort, et ne lui laisse autre chose que les favorables regards de la reine D. Isabelle, sa sœur et son héritière, et de la jeune princesse d’Aragon, D. Elvire, que l’admiration de ses belles actions avait portées toutes deux jusques à l’aimer, mais d’un amour étouffé par le souvenir de ce qu’elles dévoient à la dignité de leur naissance. Lui-même avait conçu aussi de la passion pour toutes deux, sans oser prétendre à pas une, se croyant si fort indigne d’elles. Cependant tous les grands de Castille ne voyant point de rois voisins qui pussent épouser leur reine, prétendent à l’envi l’un de l’autre à son mariage ; et étant près de former une guerre civile pour ce sujet, les états du royaume la supplient de choisir un mari, pour éviter les malheurs qu’ils en prévoyaient devoir naître. Elle s’en excuse, comme ne connaissant pas assez particulièrement le mérite de ces prétendants, et leur commande de choisir eux-mêmes les trois qu’ils en jugent les plus dignes, les assurant que, s’il se rencontre quelqu’un entre ces trois pour qui elle puisse prendre quelque inclination , elle l’épousera. Ils obéissent, et lui nomment D. Manrique de Lare, D. Lope de Gusman, et D. Alvar de Lune, qui, bien que passionné pour la princesse D. Elvire, eût cru faire une lâcheté, et offenser sa reine, s’il eût rejeté l’honneur qu’il recevait de son pays par cette nomination. D’autre côté, les Aragonais, ennuyés de la tyrannie de D. Garcie et de D. Ramire, son fils, les chassent de Saragosse, et, les ayant assiégés dans la forteresse de Jaca, envoient des députés à leurs princesses, réfugiées en Castille, pour les prier de revenir prendre possession d’un royaume qui leur appartenait. Depuis leur départ, ces deux tyrans ayant été tués en la prise de Jaca, D. Raymond, qu’ils y tenaient prisonnier depuis six ans, apprend à ces peuples que D. Sanche, leur prince, était vivant, et part aussitôt pour le chercher à Bubierça, où il apprend que le pêcheur, qui le croyait son fils, l’avait perdu depuis huit ans, et l’était allé chercher en Castille, sur quelques nouvelles qu’il en avait eues par un soldat qui avait servi sous lui contre les Maures. Il pousse aussitôt de ce côté-là, et joint les députés comme ils étaient prêts d’arriver. C’est par son arrivée que l’aventurier Carlos est reconnu pour le prince D. Sanche ; après quoi la reine D. Isabelle se donne à lui, du consentement même des trois que ses états lui avaient nommés ; et D. Alvar en obtient la princesse D. Elvire, qui, par cette reconnaissance, se trouve être sa sœur.

ACTE I

Scène première

DONE LÉONOR, DONE ELVIRE

DONE LÉONOR.

Après tant de malheurs, enfin le ciel propice

S’est résolu, ma fille, à nous faire justice :

Notre Aragon, pour nous presque tout révolté ?

Enlève à nos tyrans ce qu’ils nous ont ôté,

Brise les fers honteux de leurs injustes chaînes,

Se remet sous nos lois, et reconnaît ses reines ;

Et par ses députés, qu’aujourd’hui l’on attend,

Rend d’un si long exil le retour éclatant.

Comme nous, la Castille attend cette journée

Qui lui doit de sa reine assurer l’hyménée :

Nous l’allons voir ici faire choix d’un époux.

Que ne puis-je, ma fille, en dire autant de vous !

Nous allons en des lieux sur qui vingt ans d’absence

Nous laissent une faible et douteuse puissance :

Le trouble règne encore où vous devez régner ;

Le peuplé vous rappelle, et peut vous dédaigner,

Si vous ne lui portez, au retour de Castille,

Que l’avis d’une mère, et le nom d’une fille.

D’un mari valeureux les ordres et le bras

Sauraient bien mieux que nous assurer vos états,

Et par des actions nobles, grandes et belles,

Dissiper les mutins, et dompter les rebelles.

Vous ne pouvez manquer d’amants dignes de vous[1] ;

On aime votre sceptre, on vous aime ; et, sur tous,

Du comte don Alvar la vertu non commune

Vous aima dans l’exil et durant l’infortune.

Qui vous aima sans sceptre, et se fit votre appui,

Quand vous le recouvrez, est bien digne de lui.

DONE ELVIRE.

Ce comte est généreux, et me l’a fait paraître ;

Aussi le ciel pour moi l’a voulu reconnaître,

Puisque les Castillans l’ont mis entre les trois

Dont à leur grande reine ils demandent le choix ;

Et, comme ses rivaux lui cèdent en mérite,

Un espoir à présent plus doux le sollicite :

Il régnera sans nous. Mais, madame, après tout,

Savez-vous à quel choix l’Aragon se résout,

Et quels troubles nouveaux j’y puis faire renaître,

S’il voit que je lui mène un étranger pour maître ?

Montons, de grâce, au trône ; et de là, beaucoup mieux,

Sur le choix d’un époux nous baisserons les yeux.

DONE LÉONOR.

Vous les abaissez trop ; une secrète flamme

A déjà malgré moi fait ce choix dans votre âme :

De l’inconnu Carlos l’éclatante valeur

Aux mérites du comte a fermé votre cœur.

Tout est illustre en lui, moi-même je l’avoue ;

Mais son sang, que le ciel n’a formé que de boue,

Et dont il cache exprès la source obstinément...

DONE ELVIRE.

Vous pourriez en juger plus favorablement ;

Sa naissance inconnue est peut-être sans tache :

Vous la présumez basse à cause qu’il la cache ;

Mais combien a-t-on vu de princes déguisés

Signaler leur vertu sous des noms supposés,

Dompter des nations, gagner des diadèmes,

Sans qu’aucun les connût, sans se connaître eux-mêmes ?

DONE LÉONOR.

Quoi ! voilà donc enfin de quoi vous vous flattez !

DONE ELVIRE.

J’aime et prise en Carlos ses rares qualités.

Il n’est point d’âme noble à qui tant de vaillance

N’arrache cette estime et cette bienveillance ;

Et l’innocent tribut de ces affections,

Que doit toute la terre aux belles actions,

N’a rien qui déshonore une jeune princesse.

En cette qualité, je l’aime et le caresse ;

En cette qualité, ses devoirs assidus

Me rendent les respects à ma naissance dus.

Il fait sa cour chez moi comme un autre peut faire :

Il a trop de vertus pour être téméraire ;

Et, si jamais ses vœux s’échappaient jusqu’à moi,

Je sais ce que je suis, et ce que je me doi.

DONE LÉONOR.

Daigne le juste ciel vous donner le courage

De vous en souvenir, et le mettre en usage !

DONE ELVIRE.

Vos ordres sur mon cœur sauront toujours régner.

DONE LÉONOR.

Cependant ce Carlos vous doit accompagner,

Doit venir jusqu’aux lieux de votre obéissance

Vous rendre ces respects dus à votre naissance,

Vous faire, comme ici, sa cour tout simplement ?

DONE ELVIRE.

De ses pareils la guerre est l’unique élément :

Accoutumés d’aller de victoire en victoire,

Ils cherchent en tous lieux les dangers et la gloire.

La prise de Séville, et les Maures défaits,

Laissent à la Castille une profonde paix :

S’y voyant sans emploi, sa grande âme inquiète

Veut bien de don Garcie achever la défaite,

Et contre les efforts d’un reste de mutins

De toute sa valeur hâter nos bons destins.

DONE LÉONOR.

Mais quand il vous aura dans le trône affermie,

Et jeté sous vos pieds la puissance ennemie,

S’en ira-t-il soudain aux climats étrangers

Chercher tout de nouveau la gloire et les dangers ?

DONE ELVIRE.

Madame, la reine entre.

Scène II

DONE ISABELLE, DONE LÉONOR, DONE ELVIRE, BLANCHE

DONE LÉONOR.

Aujourd’hui donc, madame,

Vous allez d’un héros rendre heureuse la flamme,

Et, d’un mot, satisfaire aux plus ardents souhaits

Que poussent vers le ciel vos fidèles sujets.

DONE ISABELLE.

Dites, dites plutôt qu’aujourd’hui, grandes reines,

Je m’impose à vos yeux la plus dure des gènes,

Et fais dessus moi-même un illustre attentat

Pour me sacrifier au repos de l’état.

Que c’est un sort fâcheux et triste que le nôtre,

De ne pouvoir régner que sous les lois d’un autre ;

Et qu’un sceptre soit cru d’un si grand poids pour nous,

Que pour le soutenir il nous faille un époux !

À peine ai-je deux mois porté le diadème,

Que de tous les côtés j’entends dire qu’on m’aime,

Si toutefois sans crime et sans m’en indigner

Je puis nommer amour une ardeur de régner.

L’ambition des grands à cet espoir ouverte

Semble pour m’acquérir s’apprêter à ma perte ;

Et, pour trancher le cours de leurs dissensions,

Il faut fermer la porte à leurs prétentions ;

Il m’en faut choisir un; eux-mêmes m’en convient,

Mon peuple m’en conjure, et mes états m’en prient ;

Et même par mon ordre ils m’en proposent trois,

Dont mon cœur à leur gré peut faire un digne choix.

Don Lope de Gusman, don Manrique de Lare,

Et don Alvar de Lune, ont un mérite rare :

Mais que me sert ce choix qu’on fait en leur faveur,

Si pas un d’eux enfin n’a celui de mon cœur ?

DONE LÉONOR.

On vous les a nommés, mais sans vous les prescrire ;

On vous obéira, quoi qu’il vous plaise élire :

Si le cœur a choisi, vous pouvez faire un roi.

DONE ISABELLE.

Madame, je suis reine, et dois régner sur moi.

Le rang que nous tenons, jaloux de notre gloire,

Souvent dans un tel choix nous défend de nous croire,

Jette sur nos désirs un joug impérieux,

Et dédaigne l’avis et du cœur et des yeux.

Qu’on ouvre. Juste ciel, vois ma peine, et m’inspire

Et ce que je dois faire, et ce que je dois dire !

Scène III

DONE ISABELLE, DONE LÉONOR, DONE ELVIRE, BLANCHE, DON LOPE, DON MANRIQUE, DON ALVAR, CARLOS

DONE ISABELLE.

Avant que de choisir je demande un serment,

Comtes, qu’on agréera mon choix aveuglément ;

Que les deux méprisés, et tous les trois peut-être,

De ma main, quel qu’il soit, accepteront un maître :

Car enfin je suis libre à disposer de moi ;

Le choix de mes états ne m’est point une loi :

D’une troupe importune il m’a débarrassée,

Et d’eux tous, sur vous trois, détourné ma pensée,

Mais sans nécessité de l’arrêter sur vous.

J’aime à savoir par-là qu’on vous préfère à tous ;

Vous m’en êtes plus chers et plus considérables ;

J’y vois de vos vertus les preuves honorables ;

J’y vois la haute estime où sont vos grands exploits :

Mais quoique mon dessein soit d’y borner mon choix,

Le ciel en un moment quelquefois nous éclaire.

Je veux, en le faisant, pouvoir ne le pas faire,

Et que vous avouiez que, pour devenir roi,

Quiconque me plaira n’a besoin que de moi.

DON LOPE.

C’est une autorité qui vous demeure entière ;

Votre état avec vous n’agit que par prière,

Et ne vous a pour nous fait voir ses sentiments

Que par obéissance à vos commandements.

Ce n’est point ni son choix ni l’éclat de ma race

Qui me font, grande reine, espérer cette grâce :

Je l’attends de vous seule et de votre bonté,

Comme on attend un bien qu’on n’a pas mérité,

Et dont, sans regarder service ni famille[2],

Vous pouvez faire part au moindre de Castille.

C’est à nous d’obéir, et non d’en murmurer :

Mais vous nous permettrez toutefois d’espérer

Que vous ne ferez choir cette faveur insigne,

Ce bonheur d’être à vous, que sur le moins indigne ;

Et que votre vertu vous fera trop savoir

Qu’il n’est pas bon d’user de tout votre pouvoir.

Voilà mon sentiment.

DONE ISABELLE.

Parlez, vous, don Manrique.

DON MANRIQUE.

Madame, puisqu’il faut qu’à vos yeux je m’explique[3],

Quoique votre discours nous ait fait des leçons

Capables d’ouvrir l’âme à de justes soupçons,

Je vous dirai pourtant, comme à ma souveraine,

Que pour faire un vrai roi vous le fassiez en reine ;

Que vous laisser borner, c’est vous-même affaiblir

La dignité du rang qui le doit ennoblir ;

Et qu’à prendre pour loi le choix qu’on vous propose,

Le roi que vous feriez vous devrait peu de chose,

Puisqu’il tiendrait les noms de monarque et d’époux

Du choix de vos états aussi bien que de vous.

Pour moi, qui vous aimai sans sceptre et sans couronne,

Qui n’ai jamais eu d’yeux que pour votre personne,

Que même le feu roi daigna considérer

Jusqu’à souffrir ma flamme et me faire espérer,

J’oserai me promettre un sort assez propice

De cet aveu d’un frère et quatre ans de service ;

Et sur ce doux espoir dussé-je me trahir,

Puisque vous le voulez, je jure d’obéir.

DONE ISABELLE.

C’est comme il faut m’aimer. Et don Alvar de Lune ?

DON ALVAR.

Je ne vous ferai point de harangue importune.

Choisissez hors des trois, tranchez absolument ;

Je jure d’obéir, madame, aveuglément.

DONE ISABELLE.

Sous les profonds respects de cette déférence

Vous nous cachez peut-être un peu d’indifférence ;

Et comme votre cœur n’est pas sans autre amour,

Vous savez des deux parts faire bien votre cour.

DON ALVAR.

Madame...

DONE ISABELLE.

C’est assez ; que chacun prenne place.

DON MANRIQUE.

Tout beau, tout beau, Carlos ! d’où vous vient cette audace ?

Et quel titre en ce rang a pu vous établir ?

CARLOS.

J’ai vu la place vide, et cru la bien remplir.

DON MANRIQUE.

Un soldat bien remplir une place de comte !

CARLOS.

Seigneur, ce que je suis ne me fait point de honte.

Depuis plus de six ans, il ne s’est fait combat

Qui ne m’ait bien acquis ce grand nom de soldat :

J’en avais pour témoin le feu roi votre frère,

Madame ; et par trois fois...

DON MANRIQUE.

Nous vous avons vu faire,

Et savons mieux que vous ce que peut votre bras.

DONE ISABELLE.

Vous en êtes instruits ; et je ne la suis pas ;

Laissez-le me l’apprendre. Il importe aux monarques

Qui veulent aux vertus rendre de dignes marques

De les savoir connaître, et ne pas ignorer

Ceux d’entre leurs sujets qu’ils doivent honorer.

DON MANRIQUE.

Je ne me croyais pas être ici pour l’entendre.

DONE ISABELLE.

Comte, encore une fois laissez-le me l’apprendre.

Nous aurons temps pour tout. Et vous, parlez, Carlos.

CARLOS.

Je dirai qui je suis, madame, en peu de mots.

On m’appelle soldat : je fais gloire de l’être ;

Au feu roi par trois fois je le fis bien paraître.

L’étendard de Castille, à ses yeux enlevé,

Des mains des ennemis par moi seul fut sauvé :

Cette seule action rétablit la bataille,

Fit rechasser le Maure au pied de sa muraille,

Et, rendant le courage aux plus timides cœurs,

Rappela les vaincus, et défit les vainqueurs.

Ce même roi me vit dedans l’Andalousie

Dégager sa personne en prodiguant ma vie,

Quand, tout percé de coups sur un monceau de morts,

Je lui fis si longtemps bouclier de mon corps,

Qu’enfin autour de lui ses troupes ralliées,

Celles qui l’enfermaient furent sacrifiées ;

Et le même escadron qui vint le secourir[4]

Le ramena vainqueur, et moi prêt à mourir.

Je montai le premier sur les murs de Séville,

Et tins la brèche ouverte aux troupes de Castille.

Je ne vous parle point d’assez d’autres exploits,

Qui n’ont pas pour témoins eu les yeux de mes rois.

Tel me voit et m’entend, et me méprise encore,

Qui gémirait sans moi dans les prisons du Maure.

DON MANRIQUE.

Nous parlez-vous, Carlos, pour don Lope et pour moi ?

CARLOS.

Je parle seulement de ce qu’a vu le roi,

Seigneur ; et qui voudra parle à sa conscience.

Voilà dont le feu roi me promit récompense ;

Mais la mort le surprit comme il la résolvait.

DONE ISABELLE.

Il se fût acquitté de ce qu’il vous devait ;

Et moi, comme héritant son sceptre et sa couronne,

Je prends sur moi sa dette, et je vous la fais bonne.

Seyez-vous, et quittons ces petits différents.

DON LOPE.

Souffrez qu’auparavant il nomme ses parents.

Nous ne contestons point l’honneur de sa vaillance,

Madame ; et, s’il en faut notre reconnaissance,

Nous avouerons tous deux qu’en ces combats derniers

L’un et l’autre, sans lui, nous étions prisonniers ;

Mais enfin la valeur, sans l’éclat de la race,

N’eut jamais aucun droit d’occuper cette place.

CARLOS.

Se pare qui voudra des noms de ses aïeux :

Moi, je ne veux porter que moi-même en tous lieux ;

Je ne veux rien devoir à ceux qui m’ont fait naître,

Et suis assez connu sans les faire connaitre.

Mais, pour en quelque sorte obéir à vos lois,

Seigneur, pour mes parents je nomme mes exploits ;

Ma valeur est ma race, et mon bras est mon père.

DON LOPE.

Vous le voyez, madame, et la preuve en est claire,

Sans doute il n’est pas noble.

DONE ISABELLE.

Eh bien ! je l’anoblis,

Quelle que soit sa race et de qui qu’il soit fils.

Qu’on ne conteste plus.

DON MANRIQUE.

Encore un mot, de grâce.

DONE ISABELLE.

Don Manrique, à la fin c’est prendre trop d’audace.

Ne puis-je l’anoblir, si vous n’y consentez ?

DON MANRIQUE.

Oui, mais ce rang n’est dû qu’aux hautes dignités ;

Tout autre qu’un marquis ou comte le profane.

DONE ISABELLE, à Carlos.

Eh bien ! seyez-vous donc, marquis de Santillane,

Comte de Peñafiel, gouverneur de Burgos.

Don Manrique, est-ce assez pour faire seoir Carlos ?

Vous reste-t-il encor quelque scrupule en l’âme ?

Don Manrique et don Lope se lèvent, et Carlos se sied.

DON MANRIQUE.

Achevez, achevez ; faites-le roi, madame :

Par ces marques d’honneur l’élever jusqu’à nous,

C’est moins nous l’égaler que l’approcher de vous.

Ce préambule adroit n’était pas sans mystère ;

Et ces nouveaux serments qu’il nous a fallu faire

Montraient bien dans votre âme un tel choix préparé.

Enfin vous le pouvez, et nous l’avons juré.

Je suis prêt d’obéir, et, loin d’y contredire,

Je laisse entre ses mains et vous et votre empire.

Je sors avant ce choix ; non que j’en sois jaloux,

Mais de peur que mon front n’en rougisse pour vous.

DONE ISABELLE.

Arrêtez, insolent : votre reine pardonne

Ce qu’une indigne crainte imprudemment soupçonne ;

Et, pour la démentir, veut bien vous assurer

Qu’au choix de ses états elle veut demeurer ;

Que vous tenez encor même rang dans son âme ;

Qu’elle prend vos transports pour un excès de flamme ;

Et qu’au lieu d’en punir le zèle injurieux,

Sur un crime d’amour elle ferme les yeux.

DON MANRIQUE.

Madame, excusez donc si quelque antipathie...

DON ISABELLE.

Ne faites point ici de fausse modestie ;

J’ai trop vu votre orgueil pour le justifier,

Et sais bien les moyens de vous humilier.

Soit que j’aime Carlos, soit que par simple estime

Je rende à ses vertus un honneur légitime,

Vous devez respecter, quels que soient mes desseins,

Ou le choix de mon cœur, ou l’œuvre de mes mains.

Je l’ai fait votre égal ; et, quoiqu’on s’en mutine,

Sachez qu’à plus encor ma faveur le destine.

Je veux qu’aujourd’hui même il puisse plus que moi :

J’en ai fait un marquis, je veux qu’il fasse un roi.

S’il a tant de valeur que vous-mêmes le dites,

Il sait quelle est la vôtre, et connait vos mérites,

Et jugera de vous avec plus de raison

Que moi, qui n’en connais que la race et le nom.

Marquis, prenez ma bague, et la donnez pour marque

Au plus digne des trois, que j’en fasse un monarque.

Je vous laisse y penser tout ce reste du jour.

Rivaux ambitieux, faites-lui votre cour :

Qui me rapportera l’anneau que je lui donne

Recevra sur-le-champ ma main et ma couronne.

Allons, reines, allons, et laissons-les juger

De quel côté l’amour avait su m’engager.

Scène IV

DON MANRIQUE, DON LOPE, DON ALVAR, CARLOS

DON LOPE.

Eh bien ! seigneur marquis, nous direz-vous, de grâce[5],

Ce que pour vous gagner il est besoin qu’on fasse ?

Vous êtes notre juge, il faut vous adoucir.

CARLOS.

Vous y pourriez peut-être assez mal réussir.

Quittez ces contretemps de froide raillerie.

DON MANRIQUE.

Il n’en est pas saison, quand il faut qu’on vous prie.

CARLOS.

Ne raillons ni prions, et demeurons amis.

Je sais ce que la reine en mes mains a remis ;

J’en userai fort bien : vous n’avez rien à craindre ;

Et pas un de vous trois n’aura lieu de se plaindre.

Je n’entreprendrai point de juger entre vous

Qui mérite le mieux le nom de son époux ;

Je serais téméraire, et m’en sens incapable ;

Et peut-être quelqu’un m’en tiendroit récusable.

Je m’en récuse donc, afin de vous donner

Un juge que sans honte on ne peut soupçonner ;

Ce sera votre épée, et votre bras lui-même.

Comtes, de cet anneau dépend le diadème :

Il vaut bien un combat ; vous avez tous du cœur :

Et je le garde...

DON LOPE.

À qui, Carlos ?

CARLOS.

À mon vainqueur.

Qui pourra me l’ôter l’ira rendre à la reine ;

Ce sera du plus digne une preuve certaine.

Prenez entre vous l’ordre et du temps et du lieu ;

Je m’y rendrai sur l’heure, et vais l’attendre. Adieu.

Scène V

DON MANRIQUE, DON LOPE, DON ALVAR

DON LOPE.

Vous voyez l’arrogance.

DON ALVAR.

Ainsi les grands courages

Savent en généreux repousser les outrages.

DON MANRIQUE.

Il se méprend pourtant, s’il pense qu’aujourd’hui

Nous daignions mesurer notre épée avec lui.

DON ALVAR.

Refuser un combat !

DON LOPE.

Des généraux d’armée,

Jaloux de leur honneur et de leur renommée,

Ne se commettent point contre un aventurier.

DON ALVAR.

Ne mettez point si bas un si vaillant guerrier :

Qu’il soit ce qu’en voudra présumer votre haine,

Il doit être pour nous ce qu’a voulu la reine.

DON LOPE.

La reine, qui nous brave, et, sans égard au sang,

Ose souiller ainsi l’éclat de notre rang !

DON ALVAR.

Les rois de leurs faveurs ne sont jamais comptables ;

Ils font, comme il leur plaît, et défont nos semblables.

DON MANRIQUE.

Envers les majestés vous êtes bien discret.

Voyez-vous cependant qu’elle l’aime en secret ?

DON ALVAR.

Dites, si vous voulez, qu’ils sont d’intelligence,

Qu’elle a de sa valeur si haute confiance,

Qu’elle espère par-là faire approuver son choix,

Et se rendre avec gloire au vainqueur de tous trois ;

Qu’elle nous hait dans l’âme autant qu’elle l’adore :

C’est à nous d’honorer ce que la reine honore.

DON MANRIQUE.

Vous la respectez fort ; mais y prétendez-vous ?

On dit que l’Aragon a des charmes si doux...

DON ALVAR.

Qu’ils me soient doux ou non, je ne crois pas sans crime

Pouvoir de mon pays désavouer l’estime ;

Et, puisqu’il m’a jugé digne d’être son roi,

Je soutiendrai partout l’état qu’il fait de moi.

Je vais donc disputer, sans que rien me retarde,

Au marquis don Carlos cet anneau qu’il nous garde ;

Et, si sur sa valeur je le puis emporter,

J’attendrai de vous deux qui voudra me l’ôter :

Le champ vous sera libre.

DON LOPE.

À la bonne heure, comte ;

Nous vous irons alors le disputer sans honte ;

Nous ne dédaignons point un si digne rival :

Mais pour votre marquis, qu’il cherche son égal.

ACTE II

Scène première

DONE ISABELLE, BLANCHE

DONE ISABELLE.

Blanche, as-tu rien connu d’égal à ma misère ?

Tu vois tous mes désirs condamnés à se taire,

Mon cœur faire un beau choix sans l’oser accepter.

Et nourrir un beau feu sans l’oser écouter.

Vois par-là ce que c’est, Blanche, que d’être reine[6] :

Comptable de moi-même au nom de souveraine,

Et sujette à jamais du trône où je me voi,

Je puis tout pour tout autre, et ne puis rien pour moi.

Ô sceptres ! s’il est vrai que tout vous soit possible,

Pourquoi ne pouvez-vous rendre un cœur insensible ?

Pourquoi permettez-vous qu’il soit d’autres appas,

Ou que l’on ait des yeux pour ne les croire pas ?

BLANCHE.

Je présumais tantôt que vous les alliez croire ;

J’en ai plus d’une fois tremblé pour votre gloire.

Ce qu’à vos trois amants vous avez fait jurer

Au choix de don Carlos semblait tout préparer :

Je le nommais pour vous. Mais enfin par l’issue

Ma crainte s’est trouvée heureusement déçue ;

L’effort de votre amour a su se modérer ;

Vous l’avez honoré sans vous déshonorer,

Et satisfait ensemble, en trompant mon attente,

La grandeur d’une reine et l’ardeur d’une amante.

DONE ISABELLE.

Dis que pour honorer sa générosité

Mon amour s’est joué de mon autorité,

Et qu’il a fait servir, en trompant ton attente,

Le pouvoir de la reine au courroux de l’amante.

D’abord par ce discours, qui t’a semblé suspect,

Je voulais seulement essayer leur respect,

Soutenir jusqu’au bout la dignité de reine ;

Et, comme enfin ce choix me donnait de la peine,

Perdre quelques moments, choisir un peu plus tard :

J’allais nommer pourtant, et nommer au hasard :

Mais tu sais quel orgueil ont lors montré les comtes,

Combien d’affronts pour lui, combien pour moi de hontes !

Certes, il est bien dur à qui se voit régner

De montrer quelque estime, et la voir dédaigner.

Sous ombre de venger sa grandeur méprisée,

L’amour à la faveur trouve une pente aisée :

À l’intérêt du sceptre aussitôt, attaché,

Il agit d’autant plus qu’il se croit bien caché,

Et s’ose imaginer qu’il ne fait rien paraitre

Que ce change de nom ne fasse méconnaître.

J’ai fait Carlos marquis, et comte, et gouverneur ;

Il doit à ses jaloux tous ces titres d’honneur :

M’en voulant faire avare, ils m’en faisaient prodigue ;

Ce torrent grossissait, rencontrant cette digue :

C’était plus les punir que le favoriser.

L’amour me parlait trop, j’ai voulu l’amuser ;

Par ces profusions j’ai cru le satisfaire,

Et, l’ayant satisfait, l’obliger à se taire ;

Mais, hélas ! en mon cœur il avait tant d’appui,

Que je n’ai pu jamais prononcer contre lui,

Et n’ai mis en ses mains ce don du diadème

Qu’afin de l’obliger à s’exclure lui-même.

Ainsi, pour apaiser les murmures du cœur,

Mon refus a porté les marques de faveur;

Et, revêtant de gloire un invisible outrage,

De peur d’en faire un roi je l’ai fait davantage :

Outre qu’indifférente aux vœux de tous les trois,

J’espérais que l’amour pourrait suivre son choix,

Et que le moindre d’eux, de soi-même estimable,

Recevrait de sa main la qualité d’aimable.

Voilà, Blanche, où j’en suis; voilà ce que j’ai fait ;

Voilà les vrais motifs dont tu voyais l’effet :

Car mon âme pour lui, quoique ardemment pressée,

Ne saurait se permettre une indigne pensée[7],

Et je mourrais encore avant que m’accorder

Ce qu’en secret mon cœur ose me demander.

Mais enfin je vois bien que je me suis trompée

De m’en être remise à qui porte une épée,

Et trouve occasion, dessous cette couleur,

De venger le mépris qu’on fait de sa valeur.

Je devais par mon choix étouffer cent querelles ;

Et l’ordre que j’y tiens en forme de nouvelles,

Et jette entre les grands, amoureux de mon rang,

Une nécessité de répandre du sang.

Mais j’y saurai pourvoir.

BLANCHE.

C’est un pénible ouvrage

D’arrêter un combat qu’autorise l’usage,

Que les lois ont réglé, que les rois vos aïeux

Daignaient assez souvent honorer de leurs yeux[8] :

On ne s’en dédit point sans quelque ignominie ;

Et l’honneur aux grands cœurs est plus cher que la vie.

DONE ISABELLE.

Je sais ce que tu dis, et n’irai pas de front

Faire un commandement qu’ils prendraient pour affront.

Lorsque le déshonneur souille l’obéissance,

Les rois peuvent douter de leur toute-puissance :

Qui la hasarde alors n’en sait pas bien user ;

Et qui veut pouvoir tout ne doit pas tout oser.

Je romprai ce combat feignant de le permettre,

Et je le tiens rompu si je puis le remettre[9].

Les reines d’Aragon pourront même m’aider.

Voici déjà Carlos que je viens de mander.

Demeure, et tu verras avec combien d’adresse[10]

Ma gloire de mon âme est toujours la maîtresse.

Scène II

DONE ISABELLE, CARLOS, BLANCHE

DONE ISABELLE.

Vous avez bien servi, marquis, et jusqu’ici

Vos armes ont pour nous dignement réussi :

Je pense avoir aussi bien payé vos services.

Malgré vos envieux et leurs mauvais offices,

J’ai fait beaucoup pour vous, et tout ce que j’ai fait

Ne vous a pas coûté seulement un souhait.

Si cette récompense est pourtant si petite

Qu’elle ne puisse aller jusqu’à votre mérite,

S’il vous en reste encor quelque autre à souhaiter,

Parlez, et donnez-moi moyen de m’acquitter.

CARLOS.

Après tant de faveurs à pleines mains versées,

Dont mon cœur n’eût osé concevoir les pensées,

Surpris, troublé, confus, accablé de bienfaits,

Que j’osasse former encor quelques souhaits !

DONE ISABELLE.

Vous êtes donc content ; et j’ai lieu de me plaindre.

CARLOS.

De moi ?

DONE ISABELLE.

De vous, marquis. Je vous parle sans feindre :

Écoutez. Votre bras a bien servi l’état,

Tant que vous n’avez eu que le nom de soldat ;

Dès que je vous fais grand, sitôt que je vous donne

Le droit de disposer de ma propre personne,

Ce même bras s’apprête à troubler son repos,

Comme si le marquis cessait d’être Carlos,

Ou que cette grandeur ne fût qu’un avantage

Qui dût à sa ruine armer votre courage.

Les trois comtes en sont les plus fermes soutiens :

Vous attaquez en eux ses appuis et les miens ;

C’est son sang le plus pur que vous voulez répandre :

Et vous pouvez juger l’honneur qu’on leur doit rendre,

Puisque ce même état, me demandant un roi,

Les a jugés eux trois les plus dignes de moi.

Peut-être un peu d’orgueil vous a mis dans la tête

Qu’à venger leur mépris ce prétexte est honnête ;

Vous en avez suivi la première chaleur :

Mais leur mépris va-t-il jusqu’à votre valeur[11] ?

N’en ont-ils pas rendu témoignage à ma vue ?

Ils ont fait peu d’état d’une race inconnue,

Ils ont douté d’un sort que vous voulez cacher :

Quand un doute si juste aurait dû vous toucher,

J’avais pris quelque soin de vous venger moi-même.

Remettre entre vos mains le don du diadème,

Ce n’était pas, marquis, vous venger à demi.

Je vous ai fait leur juge, et non leur ennemi ;

Et si sous votre choix j’ai voulu les réduire,

C’est pour vous faire honneur, et non pour les détruire :

C’est votre seul avis, non leur sang, que je veux ;

Et c’est m’entendre mal que vous armer contre eux.

N’auriez-vous point pensé que, si ce grand courage

Vous pouvait sur tous trois donner quelque avantage,

On dirait que l’état, me cherchant un époux,

N’en aurait pu trouver de comparable à vous ?

Ah ! si je vous croyais si vain, si téméraire...

CARLOS.

Madame, arrêtez là votre juste colère ;

Je suis assez coupable, et n’ai que trop osé,

Sans choisir pour me perdre un crime supposé.

Je ne me défends point des sentiments d’estime

Que vos moindres sujets auraient pour vous sans crime.

Lorsque je vois en vous les célestes accords

Des grâces de l’esprit et des beautés du corps,

Je puis, de tant d’attraits l’âme toute ravie,

Sur l’heur de votre époux jeter un œil d’envie ;

Je puis contre le ciel en secret murmurer

De n’être pas né roi pour pouvoir espérer ;

Et, les yeux éblouis de cet éclat suprême,

Baisser soudain la vue, et rentrer en moi-même :

Mais que je laisse aller d’ambitieux soupirs,

Un ridicule espoir, de criminels désirs !...

Je vous aime, madame, et vous estime en reine ;

Et quand j’aurais des feux dignes de votre haine,

Si votre âme, sensible à ces indignes feux,

Se pouvait oublier jusqu’à souffrir mes vœux ;

Si, par quelque malheur que je ne puis comprendre,

Du trône jusqu’à moi je la voyais descendre,

Commençant aussitôt à vous moins estimer,

Je cesserais sans doute aussi de vous aimer.

L’amour que j’ai pour vous est tout à votre gloire :

Je ne vous prétends point pour fruit de ma victoire ;

Je combats vos amants, sans dessein d’acquérir

Que l’heur d’en faire voir le plus digne, et mourir ;

Et tiendrais mon destin assez digne d’envie,

S’il le faisait connaître aux dépens de ma vie.

Serait-ce à vos faveurs répondre pleinement,

Que hasarder ce choix à mon seul jugement ?

Il vous doit un époux, à la Castille un maître :

Je puis en mal juger, je puis les mal connaître.

Je sais qu’ainsi que moi le démon des combats

Peut donner au moins digne et vous et vos états ;

Mais du moins si le sort des armes journalières

En laisse par ma mort de mauvaises lumières,

Elle m’en ôtera la honte et le regret ;

Et même, si votre âme en aime un en secret,

Et que ce triste choix rencontre mal le vôtre,

Je ne vous verrai point, entre les bras d’un autre,

Reprocher à Carlos par de muets soupirs

Qu’il est l’unique auteur de tous vos déplaisirs.

DONE ISABELLE.

Ne cherchez point d’excuse à douter de ma flamme,

Marquis ; je puis aimer, puisqu’enfin je suis femme ;

Mais, si j’aime, c’est mal me faire votre cour

Qu’exposer au trépas l’objet de mon amour ;

Et toute votre ardeur se serait modérée

À m’avoir dans ce doute assez considérée :

Je le veux éclaircir, et vous mieux éclairer,

Afin de vous apprendre à me considérer.

Je ne le cèle point, j’aime, Carlos, oui, j’aime ;

Mais l’amour de l’état, plus fort que de moi-même,

Cherche, au lieu de l’objet le plus doux à mes yeux,

Le plus digne héros de régner en ces lieux ;

Et, craignant que mes feux osassent me séduire,

J’ai voulu m’en remettre à vous pour m’en instruire.

Mais je crois qu’il suffit que cet objet d’amour

Perde le trône et moi, sans perdre encor le jour ;

Et mon cœur qu’on lui vole en souffre assez d’alarmes,

Sans que sa mort pour moi me demande des larmes.

CARLOS.

Ah ! si le ciel tantôt me daignait inspirer

En quel heureux amant je vous dois révérer,

Que par une facile et soudaine victoire...

DONE ISABELLE.

Ne pensez qu’à défendre et vous et votre gloire[12].

Quel qu’il soit, les respects qui l’auraient épargné

Lui donneraient un prix qu’il aurait mal gagné ;

Et céder à mes feux plutôt qu’à son mérite

Ne serait que me rendre au juge que j’évite.

Je n’abuserai point du pouvoir absolu

Pour défendre un combat entre vous résolu ;

Je blesserais par-là l’honneur de tous les quatre :

Les lois vous l’ont permis, je vous verrai combattre ;

C’est à moi, comme reine, à nommer le vainqueur.

Dites-moi cependant, qui montre plus de cœur ?

Qui des trois le premier éprouve la fortune ?

CARLOS.

Don Alvar.

DONE ISABELLE.

Don Alvar !

CARLOS.

Oui, don Alvar de Lune.

DONE ISABELLE.

On dit qu’il aime ailleurs.

CARLOS.

On le dit ; mais enfin[13]

Lui seul jusqu’ici tente un si noble destin.

DONE ISABELLE.

Je devine à-peu-près quel intérêt l’engage ;

Et nous verrons demain quel sera son courage.

CARLOS.

Vous ne m’avez donné que ce jour pour ce choix.

DONE ISABELLE.

J’aime mieux au lieu d’un vous.eii accorder trois.

CARLOS.

Madame, son cartel marque cette journée.

DONE ISABELLE.

C’est peu que son cartel, si je ne l’ai donnée :

Qu’on le fasse venir pour la voir différer.

Je vais pour vos combats faire tout préparer.

Adieu. Souvenez-vous surtout de ma défense ;

Et vous aurez demain l’honneur de ma présence.

Scène III

CARLOS

Consens-tu qu’on diffère, honneur ? le consens-tu ?

Cet ordre n’a-t-il rien qui souille ma vertu ?

N’ai-je point à rougir de cette déférence

Que d’un combat illustre achète la licence ?

Tu murmures, ce semble ? Achève ; explique-toi.

La reine a-t-elle droit de te faire la loi ?

Tu n’es point son sujet, l’Aragon m’a vu naître.

Ô ciel ! je m’en souviens ; et j’ose encor paraître !

Et je puis, sous les noms de comte et de marquis,

D’un malheureux pêcheur reconnaître le fils !

Honteuse obscurité, qui seule me fais craindre !

Injurieux destin, qui seul me rends à plaindre !

Plus on m’en fait sortir, plus je crains d’y rentrer ;

Et crois ne t’avoir fui que pour te rencontrer.

Ton cruel souvenir sans fin me persécute ;

Du rang où l’on m’élève il me montre la chute.

Lasse-toi désormais de me faire trembler ;

Je parle à mon honneur, ne viens point le troubler[14].

Laisse-le sans remords m’approcher des couronnes,

Et ne viens point m’ôter plus que tu ne me donnes.

Je n’ai plus rien à toi : la guerre a consumé

Tout cet indigne sang dont tu m’avais formé ;

J’ai quitté jusqu’au nom que je tiens de ta haine,

Et ne puis... Mais voici ma véritable reine.

Scène IV

DONE ELVIRE, CARLOS

DONE ELVIRE.

Ah ! Carlos, car j’ai peine à vous nommer marquis,

Non qu’un titre si beau ne vous soit bien acquis,

Non qu’avecque justice il ne vous appartienne,

Mais parce qu’il vous vient d’autre main que la mienne,

Et que je présumais n’appartenir qu’à moi

D’élever votre gloire au rang où je la voi.

Je me consolerais toutefois avec joie

Des faveurs que sans moi le ciel sur vous déploie,

Et verrais sans envie agrandir un héros,

Si le marquis tenait ce qu’a promis Carlos,

S’il avait comme lui son bras à mon service.

Je venais à la reine en demander justice ;

Mais, puisque je vous vois, vous m’en ferez raison.

Je vous accuse donc, non pas de trahison,

Pour un cœur généreux cette tache est trop noire,

Mais d’un peu seulement de manque de mémoire.

CARLOS.

Moi, madame ?

DONE ELVIRE.

Écoutez mes plaintes en repos.

Je me plains du marquis, et non pas de Carlos.

Carlos de tout son cœur me tiendrait sa parole[15] :

Mais ce qu’il m’a donné, le marquis me le vole ;

C’est lui seul qui dispose ainsi du bien d’autrui,

Et prodigue son bras quand il n’est plus à lui.

Carlos se souviendrait que sa haute vaillance

Doit ranger don Garcie à mon obéissance ;

Qu’elle doit affermir mon sceptre dans ma main ;

Qu’il doit m’accompagner peut-être dès demain :

Mais ce Carlos n’est plus, le marquis lui succède,

Qu’une autre soif de gloire, un autre objet possède,

Et qui, du même bras que m’engageait sa foi[16],

Entreprend trois combats pour une autre que moi.

Hélas ! si ces honneurs dont vous comble la reine

Réduisent mon espoir en une attente vaine ;

Si les nouveaux desseins que vous en concevez

Vous ont fait oublier ce que vous me devez,

Rendez-lui ces honneurs qu’un tel oubli profane ;

Rendez-lui Penafiel, Burgos, et Santillane ;

L’Aragon a de quoi vous payer ces refus,

Et vous donner encor quelque chose de plus.

CARLOS.

Et Carlos, et marquis, je suis à vous, madame ;

Le changement de rang ne change point mon âme :

Mais vous trouverez bon que, par ces trois défis,

Carlos tâche à payer ce que doit le marquis.

Vous réserver mon bras noirci d’une infamie

Attirerait sur vous la fortune ennemie,

Et vous hasarderait, par cette lâcheté,

Au juste châtiment qu’il aurait mérité.

Quand deux occasions pressent un grand courage[17],

L’honneur à la plus proche avidement l’engage,

Et lui fait préférer, sans le rendre inconstant,

Celle qui se présente à celle qui l’attend.

Ce n’est pas toutefois, madame, qu’il l’oublie :

Mais bien que je vous doive immoler don Garcie[18],

J’ai vu que vers la reine on perdait le respect,

Que d’un indigne amour son cœur était suspect ;

Pour m’avoir honoré je l’ai vue outragée,

Et ne puis m’acquitter qu’après l’avoir vengée.

DONE ELVIRE.

C’est me faire une excuse où je ne comprends rien,

Sinon que son service est préférable au mien,

Qu’avant que de me suivre on doit mourir pour elle,

Et qu’étant son sujet il faut m’être infidèle.

CARLOS.

Ce n’est point en sujet que je cours au combat ;

Peut-être suis-je né dedans quelque autre état :

Mais, par un zèle entier et pour l’une et pour l’autre,

J’embrasse également son service et le vôtre ;

Et les plus grands périls n’ont rien de hasardeux

Que j’ose refuser pour aucune des deux.

Quoique engagé demain à combattre pour elle,

S’il fallait aujourd’hui venger votre querelle,

Tout ce que je lui dois ne m’empêcherait pas

De m’exposer pour vous à plus de trois combats.

Je voudrais toutes deux pouvoir vous satisfaire,

Vous, sans manquer vers elle ; elle, sans vous déplaire :

Cependant je ne puis servir elle ni vous,

Sans de l’une ou de l’autre allumer le courroux.

Je plaindrais un amant qui souffrirait mes peines,

Et, tel pour deux beautés que je suis pour deux reines,

Se verrait déchiré par un égal amour,

Tel que sont mes respects dans l’une et l’autre cour :

L’âme d’un tel amant, tristement balancée,

Sur d’éternels soucis voit flotter sa pensée ;

Et, ne pouvant résoudre à quels vœux se borner,

N’ose rien acquérir, ni rien abandonner :

Il n’aime qu’avec trouble, il ne voit qu’avec crainte ;

Tout ce qu’il entreprend donne sujet de plainte ;

Ses hommages partout ont de fausses couleurs,

Et son plus grand service est un grand crime ailleurs.

DONE ELVIRE.

Aussi sont-ce d’amour les premières maximes,

Que partager son âme est le plus grand des crimes.

Un cœur n’est à personne alors qu’il est à deux ;

Aussitôt qu’il les offre il dérobe ses vœux ;

Ce qu’il a de constance, à choisir trop timide[19],

Le rend vers l’une ou l’autre incessamment perfide :

Et, comme il n’est enfin ni rigueurs ni mépris

Qui d’un pareil amour ne soient un digne prix[20],

Il ne peut mériter d’aucun œil qui le charme,

En servant, un regard; en mourant, une larme.

CARLOS.

Vous seriez bien sévère envers un tel amant[21].

DONE ELVIRE.

Allons voir si la reine agirait autrement,

S’il en devrait attendre un plus léger supplice.

Cependant don Alvar le premier entre en lice ;

Et vous savez l’amour qu’il m’a toujours fait voir[22].

CARLOS.

Je sais combien sur lui vous avez de pouvoir.

DONE ELVIRE.

Quand vous le combattrez, pensez à ce que j’aime,

Et ménagez son sang comme le vôtre même.

CARLOS.

Quoi ! m’ordonneriez-vous qu’ici j’en fisse un roi ?

DONE ELVIRE.

Je vous dis seulement que vous pensiez à moi.

ACTE III

Scène première

DONE ELVIRE, DON ALVAR

DONE ELVIRE.

Vous pouvez donc m’aimer, et d’une âme bien saine

Entreprendre un combat pour acquérir la reine !

Quel astre agit sur vous avec tant de rigueur,

Qu’il force votre bras à trahir votre cœur ?

L’honneur, me dites-vous, vers l’amour vous excuse :

Ou cet honneur se trompe, ou cet amour s’abuse ;

Et je ne comprends point, dans un si mauvais tour,

Ni quel est cet honneur, ni quel est cet amour.

Tout l’honneur d’un amant, c’est d’être amant fidèle ;

Si vous m’aimez encor, que prétendez-vous d’elle ?

Et, si vous l’acquérez, que voulez-vous de moi ?

Aurez-vous droit alors de lui manquer de foi ?

La mépriserez-vous quand vous l’aurez acquise ?

DON ALVAR.

Qu’étant né son sujet jamais je la méprise !

DONE ELVIRE.

Que me voulez-vous donc ? Vaincu par don Carlos,

Aurez-vous quelque grâce à troubler mon repos ?

En serez-vous plus digne ? et, par cette victoire,

Répandra-t-il sur vous un rayon de sa gloire ?

DON ALVAR.

Que j’ose présenter ma défaite à vos yeux !

DONE ELVIRE.

Que me veut donc enfin ce cœur ambitieux ?

DON ALVAR.

Que vous preniez pitié de l’état déplorable

Où votre long refus réduit un misérable.

Mes vœux mieux écoutés, par un heureux effet,

M’auraient su garantir de l’honneur qu’on m’a fait ;

Et l’état par son choix ne m’eût pas mis en peine

De manquer à ma gloire, ou d’acquérir ma reine.

Votre refus m’expose à cette dure loi

D’entreprendre un combat qui n’est que contre moi ;

J’en crains également l’une et l’autre fortune.

Et le moyen aussi que j’en souhaite aucune ?

Ni vaincu, ni vainqueur, je ne puis être à vous :

Vaincu, j’en suis indigne, et vainqueur, son époux ;

Et le destin m’y traite avec tant d’injustice,

Que son plus beau succès me tient lieu de supplice.

Aussi, quand mon devoir ose la disputer,

Je ne veux l’acquérir que pour vous mériter,

Que pour montrer qu’en vous j’adorais la personne,

Et me pouvais ailleurs promettre une couronne.

Fasse le juste ciel que j’y puisse, ou mourir[23],

Ou ne la mériter que pour vous acquérir !

DONE ELVIRE.

Ce sont vœux superflus de vouloir un miracle

Où votre gloire oppose un invincible obstacle ;

Et la reine pour moi vous saura bien payer

Du temps qu’un peu d’amour vous fit mal employer.

Ma couronne est douteuse, et la sienne affermie ;

L’avantage du change en ôte l’infamie.

Allez ; n’en perdez pas la digne occasion ;

Poursuivez-la sans honte et sans confusion.

La légèreté même où tant d’honneur engage

Est moins légèreté que grandeur de courage :

Mais gardez que Carlos ne me venge de vous.

DON ALVAR.

Ah ! laissez-moi, madame, adorer ce courroux.

J’avais cru jusqu’ici mon combat magnanime ;

Mais je suis trop heureux s’il passe pour un crime,

Et si, quand de vos lois l’honneur me fait sortir,

Vous m’estimez assez pour vous en ressentir.

De ce crime vers vous quels que soient les supplices,

Du moins il m’a valu plus que tous mes services,

Puisqu’il me fait connaître, alors qu’il vous déplaît,

Que vous daignez en moi prendre quelque intérêt.

DONE ELVIRE.

Le crime, don Alvar, dont je semble irritée,

C’est qu’on me persécute après m’avoir quittée ;

Et, pour vous dire encor quelque chose de plus,

Je me fâche d’entendre accuser mes refus.

Je suis reine sans sceptre, et n’en ai que le titre ;

Le pouvoir m’en est dû, le temps en est l’arbitre.

Si vous m’avez servie en généreux amant

Quand j’ai reçu du ciel le plus dur traitement,

J’ai tâché d’y répondre avec toute l’estime

Que pouvait en attendre un cœur si magnanime.

Pouvais-je en cet exil davantage sur moi ?

Je ne veux point d’époux que je n’en fasse un roi ;

Et je n’ai pas une âme assez basse et commune

Pour en faire un appui de ma triste fortune.

C’est chez moi, don Alvar, dans la pompe et l’éclat,

Que me le doit choisir le bien de mon état.

Il fallait arracher mon sceptre à mon rebelle,

Le remettre en ma main pour le recevoir d’elle ;

Je vous aurais peut-être alors considéré

Plus que ne m’a permis un sort si déploré :

Mais une occasion plus prompte et plus brillante

A surpris cependant votre amour chancelante ;

Et, soit que votre cœur s’y trouvât disposé,

Soit qu’un si long refus l’y laissât exposé,

Je ne vous blâme point de l’avoir acceptée :

De plus constants que vous l’auraient bien écoutée.

Quelle qu’en soit pourtant la cause ou la couleur[24],

Vous pouviez l’embrasser avec moins de chaleur,

Combattre le dernier, et, par quelque apparence,

Témoigner que l’honneur vous faisait violence ;

De cette illusion l’artifice secret

M’eût forcée à vous plaindre, et vous perdre à regret :

Mais courir au-devant, et vouloir bien qu’on voie

Que vos vœux mal reçus m’échappent avec joie !

DON ALVAR.

Vous auriez donc voulu que l’honneur d’un tel choix

Eût montré votre amant le plus lâche des trois ?

Que pour lui cette gloire eût eu trop peu d’amorces,

Jusqu’à ce qu’un rival eût épuisé ses forces ?

Que...

DONE ELVIRE.

Vous achèverez au sortir du combat,

Si toutefois Carlos vous en laisse en état.

Voilà vos deux rivaux avec qui je vous laisse ;

Et vous dirai demain pour qui je m’intéresse.

DON ALVAR.

Hélas ! pour le bien voir je n’ai que trop de jour.

Scène II

DON MANRIQUE, DON LOPE, DON ALVAR

DON MANRIQUE.

Oui vous traite le mieux, la fortune, ou l’amour ?

La reine charme-t-elle auprès de done Elvire ?

DON ALVAR.

Si j’emporte la bague, il faudra vous le dire.

DON LOPE.

Carlos vous nuit partout, du moins à ce qu’on croit.

DON ALVAR.

Il fait plus d’un jaloux, du moins à ce qu’on voit.

DON LOPE.

Il devrait par pitié vous céder l’une ou l’autre.

DON ALVAR.

Plaignant mon intérêt, n’oubliez pas le vôtre.

DON MANRIQUE.

De vrai, la presse est grande à qui le fera roi.

DON ALVAR.

Je vous plains fort tous deux, s’il vient à bout de moi.

DON MANRIQUE.

Mais si vous le vainquez, serons-nous fort à plaindre ?

DON ALVAR.

Quand je l’aurai vaincu, vous aurez fort à craindre.

DON LOPE.

Oui, de vous voir longtemps hors de combat pour nous.

DON ALVAR.

Nous aurons essuyé les plus dangereux coups.

DON MANRIQUE.

L’heure nous tardera d’en voir l’expérience.

DON ALVAR.

On pourra vous guérir de cette impatience.

DON LOPE.

De grâce, faites donc que ce soit promptement.

Scène III

DONE ISABELLE, DON MANRIQUE, DON ALVAR, DON LOPE

DONE ISABELLE.

Laissez-moi, don Alvar, leur parler un moment :

Je n’entreprendrai rien à votre préjudice ;

Et mon dessein ne va qu’à vous faire justice,

Qu’à vous favoriser plus que vous ne voulez.

DON ALVAR.

Je ne sais qu’obéir alors que vous parlez.

Scène IV

DONE ISABELLE, DON MANRIQUE, DON LOPE

DONE ISABELLE.

Comtes, je ne veux plus donner lieu qu’on murmure

Que choisir par autrui c’est me faire une injure ;

Et, puisque de ma main le choix sera plus beau,

Je veux choisir moi-même, et reprendre l’anneau.

Je ferai plus pour vous : des trois qu’on me propose,

J’en exclus don Alvar ; vous en savez la cause :

Je ne veux point gêner un cœur plein d’autres feux,

Et vous ôte un rival pour le rendre à ses vœux.

Qui n’aime que par force aime qu’on le néglige ;

Et mon refus du moins autant que vous l’oblige.

Vous êtes donc les seuls que je veux regarder :

Mais, avant qu’à choisir j’ose me hasarder[25],

Je voudrais voir en vous quelque preuve certaine

Qu’en moi c’est moi qu’on aime, et non l’éclat de reine.

L’amour n’est, ce dit-on, qu’une union d’esprits ;

Et je tiendrais des deux celui-là mieux épris

Qui favoriserait ce que je favorise,

Et ne mépriserait que ce que je méprise ;

Oui prendrait en m’aimant même cœur, mêmes yeux.

Si vous ne m’entendez, je vais m’expliquer mieux[26].

Aux vertus de Carlos j’ai paru libérale :

Je voudrais en tous deux voir une estime égale,

Qu’il trouvât même honneur, même justice en vous ;

Car ne présumez pas que je prenne un époux

Pour m’exposer moi-même à ce honteux outrage

Qu’un roi fait de ma main détruise mon ouvrage ;

N’y pensez l’un ni l’autre, à moins qu’un digne effet

Suive de votre part ce que pour lui j’ai fait ;

Et que par cet aveu je demeure assurée

Que tout ce qui m’a plu doit être de durée.

DON MANRIQUE.

Toujours Carlos, madame ! et toujours son bonheur

Fait dépendre de lui le nôtre, et votre cœur !

Mais puisque c’est par-là qu’il faut enfin vous plaire,

Vous-même apprenez-nous ce que nous pouvons faire.

Nous l’estimons tous deux un des braves guerriers

À qui jamais la guerre ait donné des lauriers :

Notre liberté même est due à sa vaillance ;

Et, quoiqu’il ait tantôt montré quelque insolence,

Dont nous a dû piquer l’honneur de notre rang,

Vous avez suppléé l’obscurité du sang.

Ce qu’il vous plaît qu’il soit, il est digne de l’être.

Nous lui devons beaucoup, et l’allions reconnaître,

L’honorer en soldat, et lui faire du bien ;

Mais après vos faveurs nous ne pouvons plus rien :

Qui pouvait pour Carlos ne peut rien pour un comte[27] ;

Il n’est rien en nos mains qu’il en reçût sans honte ;

Et vous avez pris soin de le payer pour nous.

DONE ISABELLE.

Il en est en vos mains des présents assez doux,

Qui purgeraient vos noms de toute ingratitude,

Et mon âme pour lui de toute inquiétude ;

Il en est dont sans honte il serait possesseur :

En un mot, vous avez l’un et l’autre une sœur ;

Et je veux que le roi qu’il me plaira de faire,

En recevant ma main, le fasse son beau-frère ;

Et que par cet hymen son destin affermi

Ne puisse en mon époux trouver son ennemi.

Ce n’est pas, après tout, que j’en craigne la haine ;

Je sais qu’en cet état je serai toujours reine,

Et qu’un tel roi jamais, quel que soit son projet,

Ne sera sous ce nom que mon premier sujet ;

Mais je ne me plais pas à contraindre personne,

Et moins que tous un cœur à qui le mien se donne.

Répondez donc tous deux : n’y consentez-vous pas ?

DON MANRIQUE.

Oui, madame, aux plus longs et plus cruels trépas,

Plutôt qu’à voir jamais de pareils hyménées

Ternir en un moment l’éclat de mille années.

Ne cherchez point par-là cette union d’esprits :

Votre sceptre, madame, est trop cher à ce prix ;

Et jamais...

DONE ISABELLE.

Ainsi donc vous me faites connaître

Que ce que je l’ai fait il est digne de l’être ?

Que je puis suppléer l’obscurité du sang ?

DON MANRIQUE.

Oui, bien pour l’élever jusques à notre rang.

Jamais un souverain ne doit compte à personne

Des dignités qu’il fait, et des grandeurs qu’il donne :

S’il est d’un sort indigne ou l’auteur ou l’appui,

Comme il le fait lui seul, la honte est toute à lui.

Mais disposer d’un sang que j’ai reçu sans tache !

Avant que le souiller il faut qu’on me l’arrache ;

J’en dois compte aux aïeux dont il est hérité,

À toute leur famille, à la postérité.

DONE ISABELLE.

Et moi, Manrique, et moi, qui n’en dois aucun compte,

J’en disposerai seule, et j’en aurai la honte.

Mais quelle extravagance a pu vous figurer

Que je me donne à vous pour vous déshonorer ?

Que mon sceptre en vos mains porte quelque infamie ?

Si je suis jusque-là de moi-même ennemie,

En quelle qualité, de sujet, ou d’amant,

M’osez-vous expliquer ce noble sentiment ?

Ah ! si vous n’apprenez à parler d’autre sorte...

DON LOPE.

Madame, pardonnez à l’ardeur qui l’emporte ;

Il devait s’excuser avec plus de douceur.

Nous avons en effet l’un et l’autre une sœur ;

Mais, si j’ose en parler avec quelque franchise,

À d’autres qu’au marquis l’une et l’autre est promise.

DONE ISABELLE.

À qui, don Lope ?

DON MANRIQUE.

À moi, madame.

DONE ISABELLE.

Et l’autre ?

DON LOPE.

À moi.

DONE ISABELLE.

J’ai donc tort parmi vous de vouloir faire un roi.

Allez, heureux amants, allez voir vos maîtresses ;

Et, parmi les douceurs de vos dignes caresses,

N’oubliez pas de dire à ces jeunes esprits

Que vous faites du trône un généreux mépris.

Je vous l’ai déjà dit, je ne force personne,

Et rends grâce à l’état des amants qu’il me donne.

DON LOPE.

Écoutez-nous, de grâce.

DONE ISABELLE.

Et que me direz-vous ?

Que la constance est belle au jugement de tous ?

Qu’il n’est point de grandeurs qui la doivent séduire ?

Quelques autres que vous m’en sauront mieux instruire ;

Et, si cette vertu ne se doit point forcer,

Peut-être qu’à mon tour je saurai l’exercer.

DON LOPE.

Exercez-la, madame, et souffrez qu’on s’explique.

Vous connaîtrez du moins don Lope et don Manrique,

Qu’un vertueux amour qu’ils ont tous deux pour vous.

Ne pouvant rendre heureux sans en faire un jaloux.

Porte à tarir ainsi la source des querelles

Qu’entre les grands rivaux on voit si naturelles.

Ils se sont l’un à l’autre attachés par ces nœuds,

Qui n’auront leur effet que pour le malheureux :

Il me devra sa sœur, s’il faut qu’il vous obtienne ;

Et si je suis à vous, je lui devrai la mienne.

Celui qui doit vous perdre, ainsi, malgré son sort,

À s’approcher de vous fait encor son effort ;

Ainsi, pour consoler l’une ou l’autre infortune,

L’une et l’autre est promise, et nous n’en devons qu’une :

Nous ignorons laquelle; et vous la choisirez,

Puisque enfin c’est la sœur du roi que vous ferez.

Jugez donc si Carlos en peut être beau-frère,

Et si vous devez rompre un nœud si salutaire,

Hasarder un repos à votre état si doux,

Qu’affermit sous vos lois la concorde entre nous.

DONE ISABELLE.

Et ne savez-vous point qu’étant ce que vous êtes,

Vos sœurs par conséquent mes premières sujettes,

Les donner sans mon ordre, et même malgré moi,

C’est dans mon propre état m’oser faire la loi ?

DON MANRIQUE.

Agissez donc enfin, madame, en souveraine,

Et souffrez qu’on s’excuse, ou commandez en reine.

Nous vous obéirons, mais sans y consentir ;

Et, pour vous dire tout avant que de sortir,

Carlos est généreux, il connaît sa naissance ;

Qu’il se juge en secret sur cette connaissance ;

Et, s’il trouve son sang digne d’un tel honneur,

Qu’il vienne, nous tiendrons l’alliance à bonheur ;

Qu’il choisisse des deux, et l’épouse, s’il l’ose.

Nous n’avons plus, madame, à vous dire autre chose :

Mettre en un tel hasard le choix de leur époux,

C’est jusqu’où nous pouvons nous abaisser pour vous ;

Mais, encore une fois, que Carlos y regarde,

Et pense à quels périls cet hymen le hasarde.

DONE ISABELLE.

Vous-même gardez bien, pour le trop dédaigner,

Que je ne montre enfin comme je sais régner.

Scène V

DONE ISABELLE

Quel est ce mouvement qui tous deux les mutine,

Lorsque l’obéissance au trône les destine ?

Est-ce orgueil ? est-ce envie ? est-ce animosité,

Défiance, mépris, ou générosité ?

N’est-ce point que le ciel ne consent qu’avec peine

Cette triste union d’un sujet à sa reine,

Et jette un prompt obstacle aux plus aisés desseins

Qui laissent choir mon sceptre en leurs indignes mains !

Mes yeux n’ont-ils horreur d’une telle bassesse

Que pour s’abaisser trop lorsque je les abaisse ?

Quel destin à ma gloire oppose mon ardeur ?

Quel destin à ma flamme oppose ma grandeur ?

Si ce n’est que par-là que je m’en puis défendre,

Ciel, laisse-moi donner ce que je n’ose prendre ;

Et, puisque enfin pour moi tu n’as point fait de rois,

Souffre de mes sujets le moins indigne choix.

Scène VI

DONE ISABELLE, BLANCHE

DONE ISABELLE.

Blanche, j’ai perdu temps.

BLANCHE.

Je l’ai perdu de même.

DONE ISABELLE.

Les comtes à ce prix fuient le diadème.

BLANCHE.

Et Carlos ne veut point de fortune à ce prix.

DONE ISABELLE.

Rend-il haine pour haine, et mépris pour mépris ?

BLANCHE.

Non, madame, au contraire, il estime ces dames

Dignes des plus grands cœurs, et des plus belles flammes.

DONE ISABELLE.

Et qui l’empêche donc d’aimer, et de choisir ?

BLANCHE.

Quelque secret obstacle arrête son désir.

Tout le bien qu’il en dit ne passe point l’estime ;

Charmantes qu’elles sont, les aimer c’est un crime.

Il ne s’excuse point sur l’inégalité ;

Il semble plutôt craindre une infidélité ;

Et ses discours obscurs, sous un confus mélange,

M’ont fait voir malgré lui comme une horreur du change,

Comme une aversion qui n’a pour fondement[28]

Que les secrets liens d’un autre attachement.

DONE ISABELLE.

Il aimerait ailleurs !

BLANCHE.

Oui, si je ne m’abuse,

Il aime en lieu plus haut que n’est ce qu’il refuse ;

Et, si je ne craignais votre juste courroux,

J’oserais deviner, madame, que c’est vous.

DONE ISABELLE.

Ah ! ce n’est pas pour moi qu’il est si téméraire ;

Tantôt dans ses respects j’ai trop vu le contraire :

Si l’éclat de mon sceptre avait pu le charmer,

Il ne m’aurait jamais défendu de l’aimer.

S’il aime en lieu si haut, il aime done Elvire ;

Il doit l’accompagner jusque dans son empire ;

Et fait à mes amants ces défis généreux,

Non pas pour m’acquérir, mais pour se venger d’eux.

Je l’ai donc agrandi pour le voir disparaître,

Et qu’une reine, ingrate à l’égal de ce traître,

M’enlève, après vingt ans de refuge en ces lieux,

Ce qu’avait mon état de plus doux à mes yeux !

Non, j’ai pris trop de soin de conserver sa vie.

Qu’il combatte, qu’il meure, et j’en serai ravie.

Je saurai par sa mort à quels vœux m’engager,

Et j’aimerai des trois qui m’en saura venger[29].

BLANCHE.

Que vous peut offenser sa flamme ou sa retraite,

Puisque vous n’aspirez qu’à vous en voir défaite ?

Je ne sais pas s’il aime ou done Elvire ou vous,

Mais je ne comprends point ce mouvement jaloux.

DONE ISABELLE.

Tu ne le comprends point ! et c’est ce qui m’étonne :

Je veux donner son cœur, non que son cœur le donne ;

Je veux que son respect l’empêche de m’aimer,

Non des flammes qu’une autre a su mieux allumer :

Je veux bien plus ; qu’il m’aime, et qu’un juste silence

Fasse à des feux pareils pareille violence ;

Que l’inégalité lui donne même ennui ;

Qu’il souffre autant pour moi que je souffre pour lui ;

Que, par le seul dessein d’affermir sa fortune,

Et non point par amour, il se donne à quelqu’une ;

Que par mon ordre seul il s’y laisse obliger ;

Que ce soit m’obéir, et non me négliger ;

Et que, voyant ma flamme à l’honorer trop prompte,

Il m’ôte de péril sans me faire de honte.

Car enfin il l’a vue, et la connaît trop bien :

Mais il aspire au trône, et ce n’est pas au mien ;

Il me préfère une autre, et cette préférence

Forme de son respect la trompeuse apparence :

Faux respect, qui me brave, et veut régner sans moi !

BLANCHE.

Pour aimer done Elvire, il n’est pas encor roi.

DONE ISABELLE.

Elle est reine, et peut tout sur l’esprit de sa mère.

BLANCHE.

Si ce n’est un faux bruit, le ciel lui rend un frère.

Don Sanche n’est point mort, et vient ici, dit-on,

Avec les députés qu’on attend d’Aragon ;

C’est ce qu’en arrivant leurs gens ont fait entendre.

DONE ISABELLE.

Blanche, s’il est ainsi, que d’heur j’en dois attendre !

L’injustice du ciel, faute d’autres objets,

Me forçait d’abaisser mes yeux sur mes sujets,

Ne voyant point de prince égal à ma naissance

Qui ne fût sous l’hymen, ou Maure, ou dans l’enfance :

Mais, s’il lui rend un frère, il m’envoie un époux.

Comtes, je n’ai plus d’yeux pour Carlos ni pour vous ;

Et, devenant par-là reine de ma rivale,

J’aurai droit d’empêcher qu’elle ne se ravale[30] ;

Et ne souffrirai pas qu’elle ait plus de bonheur

Que ne m’en ont permis ces tristes lois d’honneur.

BLANCHE.

La belle occasion que votre jalousie,

Douteuse encor qu’elle est, a promptement saisie !

DONE ISABELLE.

Allons l’examiner, Blanche; et tâchons de voir

Quelle juste espérance on peut en concevoir[31].

ACTE IV

Scène première

DONE LÉONOR, DON MANRIQUE, DON LOPE

DON MANRIQUE.

Quoique l’espoir d’un trône et l’amour d’une reine

Soient des biens que jamais on ne céda sans peine,

Quoiqu’à l’un de nous deux elle ait promis sa foi,