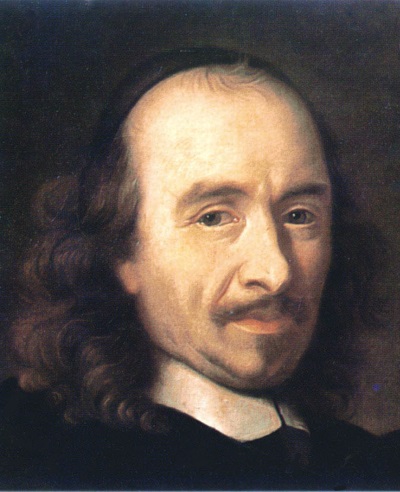

Pertharite, roi des Lombards (Pierre CORNEILLE)

Tragédie en cinq actes et en vers.

Représentée pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre de l’Hôtel de Bourgogne, en 1651.

Personnages

PERTHARITE, roi des Lombards

GRIMOALD, comte de Bénévent, ayant conquis le royaume des Lombards sur Pertharite

GARIBALDE, duc de Turin

UNULPHE, seigneur lombard

RODELINDE, femme de Pertharite

ÉDUIGE, sœur de Pertharite

SOLDATS

La scène est à Milan.

AU LECTEUR

La mauvaise réception que le public a faite à cet ouvrage m’avertit qu’il est temps que je sonne la retraite, et que des préceptes de mon Horace je ne songe plus à pratiquer que celui-ci :

Solve senescentem mature sanus equum, ne

Peccet ad extremum ridendus et ilia ducat.

Il vaut mieux que je prenne congé de moi-même que d’attendre qu’on me le donne tout-à-fait, et il est juste qu’après vingt années de travail je commence à m’apercevoir que je deviens trop vieux pour être encore à la mode. J’en remporte cette satisfaction, que je laisse le théâtre français en meilleur état que je ne l’ai trouvé, et du côté de l’art, et du côté des mœurs : les grands génies qui lui ont prêté leurs veilles, de mon temps, y ont beaucoup contribué ; et je me flatte jusqu’à penser que mes soins n’y ont pas nui : il en viendra de plus heureux après nous qui le mettront à sa perfection, et achèveront de l’épurer ; je le souhaite de tout mon cœur. Cependant agréez que je joigne ce malheureux poème aux vingt et un qui l’ont précédé avec plus d’éclat ; ce sera la dernière importunité que je vous ferai de cette nature : non que j’en fasse une résolution si forte qu’elle ne se puisse rompre ; mais il y a grande apparence, que j’en demeurerai là. Je ne vous dirai rien pour la justification de Pertharite ; ce n’est pas ma coutume de m’opposer au jugement du public : mais vous ne serez pas fâché que je vous fasse voir à mon ordinaire les originaux dont j’ai tiré cet événement, afin que vous puissiez séparer le faux d’avec le vrai, et les embellissements de nos feintes d’avec la pureté de l’histoire. Celui qui l’a écrite le premier a été Paul, diacre, à la fin de son quatrième livre, et au commencement du cinquième des Gestes des Lombards ; et, pour n’y mêler rien du mien, je vous en donne la traduction fidèle qu’en a faite Antoine du Verdier dans ses diverses leçons : j’y ajoute un mot d’Érycius Puteanus, pour quelques circonstances en quoi ils diffèrent, et je le laisse en latin, de peur de corrompre la beauté de son langage par la faiblesse de mes expressions. Flavius Blondus, dans son Histoire de la Décadence de l’Empire romain, parle encore de Pertharite ; mais comme il le fait chasser de son royaume étant encore enfant, sans nommer Rodelinde qu’à la fin de sa vie, je n’ai pas cru qu’il fût à propos de vous produire un témoin qui ne dit rien de ce que je traite.

ANTOINE DU VERDIER

Livre IV de ses Diverses Leçons, Chap. XII

Pertharite fut fils d’Aripert, roi des Lombards, lequel, après la mort du père, régna à Milan ; et Gondebert, son frère, à Pavie : et étant survenue quelque noise et querelle entre les deux frères, Gondebert envoya Garibalde, duc de Turin, par-devers Grimoald, comte de Bénévent, capitaine généreux, le pliant de le vouloir secourir contre Pertharite, avec promesse de lui donner une sienne sœur en mariage. Mais Garibalde, usant de trahison envers son seigneur, persuada à Grimoald d’y venir pour occuper le royaume, qui, par la discorde des frères, était en fort mauvais état, et prochain de sa ruine. Ce qu’entendant Grimoald se dépouilla de sa comté de Bénévent, de laquelle il fit comte son fils, et, avec le plus de force qu’il put assembler, se mit en chemin pour aller à Pavie, et par toutes les cités où il passa s’acquit plusieurs amis pour s’en aider à prendre le royaume. Étant arrivé à Pavie, et parlé qu’il eut à Gondebert, il le tua par l’intelligence et moyen de Garibalde, et occupa le royaume. Pertharite, entendant ces nouvelles, abandonna Rodelinde sa femme et un sien petit-fils, lesquels Grimoald confina à Bénévent, et s’enfuit, et retira vers Cacan, roi des Avarriens ou Huns. Grimoald ayant confirmé et établi son royaume à Pavie, entendant que Pertharite s’était sauvé vers Cacan, lui envoya ambassadeurs pour lui faire entendre que s’il gardait Pertharite en son royaume, il ne jouirait plus de la paix qu’il avait eue avec les Lombards, et qu’il aurait un roi pour ennemi. Suivant laquelle ambassade, le roi des Avarriens appela en secret Pertharite, lui disant qu’il allât la part où il voudrait, afin que par lui les Avarriens ne tombassent en l’inimitié des Lombards : ce qu’ayant entendu, Pertharite s’en retournant en Italie, vint trouver Grimoald, soy fiant en sa clémence ; et, comme il fut près de la ville de Lodi, il envoya devant un sien gentilhomme nommé Unulphe, auquel il se fiait grandement, pour avertir Grimoald de sa venue. Unulphe, se présentant au nouveau roi, lui donna avis comme Pertharite avait recours à sa bonté, à laquelle il se venait librement soumettre, s’il lui plaisait l’accepter. Quoi entendant, Grimoald lui promit et jura de ne faire aucun déplaisir à son maître, lequel pouvait venir sûrement, quand il voudrait, sur sa foi. Unulphe ayant rapporté telle réponse à son seigneur Pertharite, iceluy vint se présenter devant Grimoald, et se prosterner à ses pieds, lequel le reçut gracieusement, et le baisa. Quoi fait, Pertharite lui dit : « Je vous suis serviteur ; et, sachant que vous êtes très chrétien et ami de piété, bien que je pusse vivre entre les païens, néanmoins, me confiant en votre douceur et débonnaireté, me suis venu rendre à vos pieds. » Lors Grimoald, usant de ses serments accoutumés, lui promit, disant : « Par celui qui m’a fait naître, puisque vous avez recours à ma foi, vous ne souffrirez mal aucun en chose qui soit, et donnerai ordre que vous pourrez honnêtement vivre. » Ce dit, lui ayant fait donner un bon logis, commanda qu’il fût entrer tenu selon sa qualité, et que toutes choses à lui nécessaires lui fussent abondamment baillées. Or, comme Pertharite eut pris congé du roi, et se fut retiré en son logis, advint que soudain les citoyens de Pavie à grandes troupes accoururent pour le voir et saluer, comme l’ayant auparavant connu et honoré. Mais voici de combien peut nuire une mauvaise langue. Quelques flatteurs et malins, ayant pris garde aux caresses faites par le peuple à Pertharite, vinrent trouver Grimoald, et lui firent entendre que si bientôt il ne faisait tuer Pertharite, il était en branle de perdre le royaume et la vie, lui assurant qu’à cette fin tous ceux de la ville lui faisaient la cour. Grimoald, homme facile à croire, et bien souvent trop de léger, s’étonna aucunement ; et, atteint de défiance, ayant mis en oubli sa promesse, s’enflamma subitement de colère, et dès-lors jura la mort de l’innocent Pertharite, commençant à prendre avis en soi par quel moyen et en quelle sorte il lui pourrait le lendemain ôter la vie, pour ce que lors était trop tard ; et à ce soir lui envoya diverses sortes de viandes, et vins des plus friands en grande abondance pour le faire enivrer, afin que par trop boire et manger, et étant enseveli en vin et à dormir, il ne pût penser aucunement à son salut : mais un gentilhomme qui avait jadis été serviteur du père de Pertharite, qui lui portait de la viande de la part du roi, baissant la tête sous la table, comme s’il lui eût voulu faire la révérence et embrasser le genouil, lui fit savoir secrètement que Grimoald avait délibéré de le faire mourir ; dont Pertharite commanda à l’instant à son échanson qu’il ne lui versât autre breuvage durant le repas qu’un peu d’eau dans sa coupe d’argent. Tellement qu’étant Pertharite invité par les courtisans, qui lui présentaient les viandes de diverses sortes, de faire blindes, et ne laisser rien dans sa coupe pour l’amour du roi ; lui, pour l’honneur et révérence de Grimoald, promettait de la vider du tout, et toutefois ce n’était qu’eau qu’il buvait. Les gentilshommes et serviteurs rapportèrent à Grimoald comme Pertharite haussait le gobelet, et buvait à sa bonne grâce démesurément : de quoi se réjouissant, Grimoald dit en riant : « Cet ivrogne boive son saoul seulement, car demain il rendra le vin mêlé avec son sang. » Le soir même il envoya ses gardes entourer la maison de Pertharite, afin qu’il ne s’en pût fuir ; lequel, après qu’ai eut soupé, et que tous furent sortis de la chambre, lui demeuré seul avec Unulphe, et le page qui avait accoutumé le vêtir, lesquels étaient les deux plus fidèles serviteurs qu’il eût, leur découvrit comme Grimoald avait entrepris de le faire mourir : pour à quoi obvier, Unulphe lui chargea sur les épaules les couvertes d’un lit, une contre, et une peau d’ours qui lui couvrait le dos et le visage ; et comme si c’eût été quelque rustique ou faquin, commença de grande affection à le chasser à grands coups de bâton hors de la chambre, et à lui faire plusieurs outragés et vilainies, tellement que chassé, et ainsi battu, il se laissait choir souvent en terre : ce que voyant les gardes de Grimoald qui étaient en sentinelle à l’entour de la maison, demandèrent à Unulphe que c’était : « C’est, répondit-il, un maraud de valet que j’ai, qui, outre mon commandement, m’avait dressé mon lit en la chambre de cet ivrogne Pertharite, lequel est tellement rempli de vin qu’il dort comme mort ; et partant, je le frappe. » Eux entendant ces paroles, les croyant véritables, se réjouirent tous, et ne pensant que Pertharite fût ce valet, lui firent place et à Unulphe, et les laissèrent aller. La même nuit, Pertharite arriva en la ville d’Ast, et de là passa les monts, et vint en France. Or, comme il fut sorti, et Unulphe après, le fidèle page avait diligemment fermé la porte après lui, et demeura seul dedans la chambre, là où le lendemain les messagers du roi vinrent pour mener Pertharite au palais ; et, ayant frappé à l’huis, le page priait d’attendre, disant : « Pour Dieu, ayez pitié de lui, et laissez-le achever de dormir ; car, étant encore lassé du chemin, il dort de profond sommeil. » Ce que lui ayant accordé, le rapportèrent à Grimoald, lequel dit que tant mieux, et commanda que, quoi que ce fût, on y retournât, et qu’ils l’amenassent ; auquel commandement les soldats revinrent heurter de plus fort à l’huis de la chambre ; et le page les pria de permettre qu’il reposât encore un peu ; mais ils criaient et tempêtaient de tant plus, disant : « N’aura meshuy dormi assez cet ivrogne ? » Et en un même temps rompirent à coups de pied la porte, et entrés dedans cherchèrent Pertharite dans le lit ; mais, ne le trouvant point, demandèrent au page où il était, lequel leur dit qu’il s’en était fui. Lors ils prirent le page par les cheveux, et le menèrent en grande furie an palais ; et comme ils furent devant le roi, dirent que Pertharite avait fait vie, à quoi le page avait tenu la main, dont il méritait la mort. Grimoald demanda par ordre par quel moyen Pertharite s’était sauvé ; et le page lui conta le fait de la sorte qu’il était advenu. Grimoald, connaissant la fidélité de ce jeune homme, voulut qu’il fût un de ses pages, l’exhortant à lui garder cette foi qu’il avait à Pertharite, lui promettant en outre de lui faire beaucoup de bien. Il fit venir en après Unulphe devant lui, auquel il pardonna de même, lui recommandant sa foi et sa prudence : quelques jours après, il lui demanda s’il ne voulait pas être bientôt avec Pertharite ; à quoi Unulphe, avec serment, répondit que plutôt il aurait voulu mourir avec Pertharite que vivre en tout autre lieu en tout plaisir et délices. Le roi fit pareille demande au page, à savoir-mon s’il trouvait meilleur de demeurer avec soi au palais que de vivre avec Pertharite en exil ; mais le page lui ayant répondu comme Unulphe avait fait, le roi, prenant en bonne part leurs paroles, et louant la foi de tous deux, commanda à Unulphe demander tout ce qu’il voudrait de sa maison, et qu’il s’en allât en toute sûreté trouver Pertharite. Il licencia et donna congé de même au page, lequel avec Unulphe, portant avec eux, par la courtoisie et libéralité du roi, ce qui leur était de besoin pour leur voyage, s’en allèrent en France trouver leur désiré seigneur Pertharite.

ERYCIUS PUTEANUS

Historiæ Barbaricæ, Lib. II, n° XV

Tam tragico nuncio obstupefactus Pertharitus, ampliusque tyrannum quam fratrem timens, fugam ad Cacanum Hunnorum regem arripuit, Rodelinda uxore et filio Cuniperto Mediolani relictis : sed jam magna sui parle miser, et in carissimis pignoribus captus, cum a rege hospite rejiceretur, ad hostem redire statuit, et cujus saevitiam timuerat, clementiam experiri. Quid votis obesset ? non regnum, sed incolumitas quaerebatur. Etenim Pertharitus, quasi pati jam fortunae contumeliam posset, fratre occiso, supplex esse sustinuit : et quia amplius putavit Grimoaldus, reddere vitam, quam regnum eripere, facilisfuit. Longe tameu aliud fata ordiebantur : ut nec securus esset, qui parcere voluit ; nec liber a discrimine, qui salutem duntaxat pactus erat. Atque interea rex novus, deslinatis nuptiis potentiam firmaturus, desponsam sibi virginem tori sceptriquesociam assumit. Et sic in familia Ariperti regium permanere nomen videbatur ; quippe post iilios gêner diadema sumpserat. Venit igitur Ticinum Pertharitus, et, suæ oblitus appellationis, sororem reginam salutavit. Plenus mutuae benevolentia ? hic congressus fuit, ac plane redire ad felicitalem profugus videbatur, nisi quod non imperaret. Domus et familia quasi proximam nupero splendori vitam acturo datur. Quid fit ? Visendi et salutandi causa cum fréquentes confluèrent, partira Longobardi, partim Insubres, humanitatis regem pœnituit. Sic officia nocuere : et quia in exemplum benignitas miserantis valuit, extincta est. A populo coli, et regnum moliri, juxta habitum. Itaque, ut rex metu solveretur, secundum parricidium non exhorruit. Nuper manu, nunc imperio cruentus, morti Pertharitum destinat. Sed nihil insidiaj, nihil percussores immissi potuere : elapsus est. Arnica et ingeniosa Unulphi fraude beneficium salutis stetit, qui inclusum etobsessum ursina pelle circumtegens, et tanquam pro mancipio pellens, cubiculo ejecit. Dolum ingesta quoque verbera vestiebant : et quia nox erat, falli satellites potuere. Facinus quemadmodum régi displicuit, ita fidei exemplum laudatum est.

ACTE I

Scène première

RODELINDE, UNULPHE

RODELINDE.

Oui, l’honneur qu’il me rend ne fait que m’outrager.

Je vous le dis encor, rien ne peut me changer[1] ;

Ses conquêtes pour moi sont des objets de haine ;

L’hommage qu’il m’en fait renouvelle ma peine ;

Et, comme son amour redouble mon tourment,

Si je le hais vainqueur, je le déteste amant.

Voilà quelle je suis, et quelle je veux être[2],

Et ce que vous direz au comte votre maître.

UNULPHE.

Dites, au roi, madame[3].

RODELINDE.

Ah ! je ne pense pas

Que de moi Grimoald exige un cœur si bas ;

S’il m’aime, il doit aimer cette digne arrogance

Qui brave ma fortune et remplit ma naissance.

Si d’un roi malheureux et la fuite et la mort

L’assurent dans son trône à litre du plus fort,

Ce n’est point à sa veuve à traiter de monarque

Un prince qui ne l’est qu’à cette triste marque.

Qu’il ne se flatte point d’un espoir décevant :

Il est toujours pour moi comte de Bénévent,

Toujours l’usurpateur du sceptre de nos pères,

Et toujours, en un mot, l’auteur de mes misères.

UNULPHE.

C’est ne connaître pas la source de vos maux,

Que de les imputer à ses nobles travaux :

Laissez à sa vertu le prix qu’elle mérite ;

Et n’en accusez plus que votre Pertharite.

Son ambition seule...

RODELINDE.

Unulphe, oubliez-vous

Que vous parlez à moi, qu’il était mon époux ?

UNULPHE.

Non : mais vous oubliez que, bien que la naissance

Donnât à son aîné la suprême puissance,

Il osa toutefois partager avec lui

Un sceptre dont son bras devait être l’appui ;

Qu’on vit alors deux rois en votre Lombardie,

Pertharite à Milan, Gundebert à Pavie,

Dont ce dernier, piqué par un tel attentat,

Voulut entre ses mains réunir son état,

Et ne put voir longtemps en celles de son frère...

RODELINDE.

Dites qu’il fut rebelle aux ordres de son père.

Le roi, qui connaissait ce qu’ils valaient tous deux,

Mourant entre leurs bras, fit ce partage entre eux :

Il vit en Pertharite une âme trop royale

Pour ne lui pas laisser une fortune égale ;

Et vit en Gundebert un cœur assez abject

Pour ne mériter pas son frère pour sujet.

Ce n’est pas attenter aux droits d’une couronne

Qu’en conserver la part qu’un père nous en donne ;

De son dernier vouloir c’est se faire des lois,

Honorer sa mémoire, et défendre son choix.

UNULPHE.

Puisque vous le voulez, j’excuse son courage ;

Mais condamnez du moins l’auteur de ce partage,

Dont l’amour indiscret pour des fils généreux,

Les faisant tous deux rois, les a perdus lotis deux.

Ce mauvais politique avait dû reconnaître

Que le plus grand état ne peut souffrir qu’un maître

Que les rois n’ont qu’un trône et qu’une majesté,

Que leurs enfants entre eux n’ont point d’égalité,

Et qu’enfin la naissance a son ordre infaillible

Qui fait de leur couronne un point indivisible.

RODELINDE.

Et toutefois le ciel par les événements

Fit voir qu’il approuvait ses justes sentiments.

Du jaloux Gundebert l’ambitieuse haine

Fondant sur Pertharite y trouva tôt sa peine.

Une bataille entre eux vidait leur différent ;

Il en sortit défait, il en sortit mourant :

Son trépas nous laissait toute la Lombardie,

Dont il nous enviait une faible partie ;

Et j’ai versé des pleurs, qui n’auraient pas coulé,

Si votre Grimoald ne s’en fût point mêlé ;

Il lui promit vengeance, et sa main plus vaillante

Rendit après sa mort sa haine triomphante :

Quand nous croyions le sceptre en la nôtre affermi ;

Nous changeâmes de sort en changeant d’ennemi ;

Et, le voyant régner où régnaient les deux frères,

Jugez à qui je puis imputer nos misères.

UNULPHE.

Excusez un amour que vos yeux ont éteint :

Son cœur pour Éduige en était lors atteint ;

Et, pour gagner la sœur à ses désirs trop chère,

Il fallut épouser les passions du frère.

Il arma ses sujets, plus pour la conquérir,

Qu’à dessein de vous nuire ou de le secourir.

Alors qu’il arriva, Gundebert rendait l’âme,

Et sut en ce moment abuser de sa flamme.

« Bien, dit-il, que je touche à la fin de mes jours,

« Vous n’avez pas en vain amené du secours ;

« Ma mort vous va laisser ma sœur et ma querelle ;

« Si vous l’osez aimer, vous combattrez pour elle. »

Il la proclame reine ; et sans retardement

Les chefs et les soldats ayant prêté serment,

Il en prend d’elle un autre, et de mon prince même :

« Pour montrer à tous deux à quel point je vous aime,

« Je vous donne, dit-il, Grimoald pour époux,

« Mais à condition qu’il soit digne de vous ;

« Et vous ne croirez point, ma sœur, qu’il vous mérite,

« Qu’il n’ait vengé ma mort, et détruit Pertharite,

« Qu’il n’ait conquis Milan, qu’il n’y donne la loi.

« À la main d’une reine il faut celle d’un roi. »

Voilà ce qu’il voulut, voilà ce qu’ils jurèrent,

Voilà sur quoi tous deux contre vous s’animèrent.

Non que souvent mon prince, impatient amant,

N’ait voulu prévenir l’effet de son serment :

Mais contre son amour la princesse obstinée

A toujours opposé la parole donnée ;

Si bien que, ne voyant autre espoir de guérir,

Il a fallu sans cesse et vaincre et conquérir.

Enfin, après deux ans, Milan par sa conquête

Lui donnait Éduige en couronnant sa tête,

Si ce même Milan dont elle était le prix

N’eût fait perdre à ses yeux ce qu’ils avoient conquis.

Avec un autre sort il prit un cœur tout autre ;

Vous fûtes sa captive, et le fîtes le vôtre ;

Et la princesse alors, par un bizarre effet,

Pour l’avoir voulu roi, le perdit tout-à-fait.

Nous le vîmes quitter ses premières pensées,

N’avoir plus pour l’hymen ces ardeurs empressées,

Éviter Éduige, à peine lui parler,

Et sous divers prétexte à son tour reculer.

Ce n’est pas que longtemps il n’ait tâché d’éteindre

Un feu dont vos vertus avoient lieu de se plaindre ;

Et tant que dans sa fuite a vécu votre époux,

N’étant plus à sa sœur, il n’osait être à vous :

Mais sitôt que sa mort eut rendu légitime

Cette ardeur qui n’était jusque-là qu’un doux crime...

Scène II

RODELINDE, ÉDUIGE, UNULPHE

ÉDUIGE.

Madame, si j’étais d’un naturel jaloux,

Je m’inquiéterais de le voir avec vous ;

Je m’imaginerais, ce qui pourrait bien être,

Que ce fidèle agent vous parle pour son maître :

Mais comme mon esprit n’est pas si peu discret

Qu’il vous veuille envier la douceur du secret,

De cette opinion j’aime mieux me défendre,

Pour mettre en votre choix celle que je dois prendre,

La régler par votre ordre, et croire avec respect

Tout ce qu’il vous plaira d’un entretien suspect.

RODELINDE.

Le secret n’est pas grand qu’aisément on devine,

Et l’on peut croire alors tout ce qu’on s’imagine.

Oui, madame, son maître a de fort mauvais yeux ;

Et, s’il m’en pouvait croire, il en userait mieux.

ÉDUIGE.

Il a beau s’éblouir alors qu’il vous regarde,

Il vous échappera si vous n’y prenez garde.

Il lui faut obéir, tout amoureux qu’il est,

Et vouloir ce qu’il veut, quand et comme il lui plaît.

RODELINDE.

Avez-vous reconnu par votre expérience

Qu’il faille déférer à son impatience ?

ÉDUIGE.

Vous ne savez que trop ce que c’est que sa foi.

RODELINDE.

Autre est celle d’un comte, autre celle d’un roi ;

Et, comme un nouveau rang forme une âme nouvelle,

D’un comte déloyal il fait un roi fidèle.

ÉDUIGE.

Mais quelquefois, madame, avec facilité

On croit des maris morts qui sont pleins de santé ;

Et, lorsqu’on se prépare aux seconds hyménées,

On voit par leur retour des veuves étonnées.

RODELINDE.

Qu’avez-vous vu, madame, ou que vous a-t-on dit ?

ÉDUIGE.

Ce mot un peu trop tôt vous alarme l’esprit.

Je ne vous parle pas de votre Pertharite :

Mais il se pourra faire enfin qu’il ressuscite,

Qu’il rende à vos désirs leur juste possesseur ;

Et c’est dont je vous donne avis en bonne sœur.

RODELINDE.

N’abusez point d’un nom que votre orgueil rejette.

Si vous étiez ma sœur, vous seriez ma sujette ;

Mais un sceptre vaut mieux que les titres du sang,

Et la nature cède à la splendeur du rang.

ÉDUIGE.

La nouvelle vous fâche, et du moins importune

L’espoir déjà formé d’une bonne fortune.

Consolez-vous, madame ; il peut n’en être rien ;

Et souvent on nous dit ce qu’on ne sait pas bien.

RODELINDE.

Il sait mal ce qu’il dit, quiconque vous fait croire

Qu’aux feux de Grimoald je trouve quelque gloire.

Il est vaillant, il règne, et comme il faut régner :

Mais toutes ses vertus me le font dédaigner.

Je hais dans sa valeur l’effort qui le couronne :

Je hais dans sa bonté les cœurs qu’elle lui donne ;

Je hais dans sa prudence un grand peuple charmé ;

Je hais dans sa justice un tyran trop aimé :

Je hais ce grand secret d’assurer sa conquête,

D’attacher fortement ma couronne à sa tête ;

Et le hais d’autant plus que je vois moins de jour

À détruire un vainqueur qui règne avec amour.

ÉDUIGE.

Cette haine qu’en vous sa vertu même excite

Est fort ingénieuse à voir tout son mérite ;

Et qui nous parle ainsi d’un objet odieux

En dirait bien du mal s’il plaisait à ses yeux.

RODELINDE.

Qui hait brutalement permet tout à sa haine ;

Il s’emporte, il se jette où sa fureur l’entraîne ;

Il ne veut avoir d’yeux que pour ses faux portraits :

Mais qui hait par devoir ne s’aveugle jamais ;

C’est sa raison qui hait, qui, toujours équitable,

Voit en l’objet haï ce qu’il a d’estimable,

Et verrait en l’aimé ce qu’il y faut blâmer,

Si ce même devoir lui commandait d’aimer.

ÉDUIGE.

Vous en savez beaucoup.

RODELINDE.

Je sais comme il faut vivre.

ÉDUIGE.

Vous êtes donc, madame, un grand exemple à suivre.

RODELINDE.

Pour vivre l’âme saine, on n’a qu’à m’imiter[4].

ÉDUIGE.

Et qui veut vivre aimé n’a qu’à vous en conter ?

RODELINDE.

J’aime en vous un soupçon qui vous sert de supplice ;

S’il me fait quelque outrage, il m’en fait bien justice.

ÉDUIGE.

Quoi ! vous refuseriez Grimoald pour époux ?

RODELINDE.

Si je veux l’accepter, m’en empêcherez-vous ?

Ce qui jusqu’à présent vous donne tant d’alarmes,

Sitôt qu’il me plaira, vous coûtera des larmes ;

Et, quelque grand pouvoir que vous preniez sur moi,

Je n’ai qu’à dire un mot pour vous faire la loi.

N’aspirez point, madame, où je voudrai prétendre ;

Tout son cœur est à moi, si je daigne le prendre :

Consolez-vous pourtant, il m’en fait l’offre en vain ;

Je veux bien sa couronne, et ne veux point sa main.

Faites, si vous pouvez, revivre Pertharite,

Pour l’opposer aux feux dont votre amour s’irrite.

Produisez un fantôme, ou semez un faux bruit,

Pour remettre en vos fers un prince qui vous fuit ;

J’aiderai votre feinte, et ferai mon possible

Pour tromper avec vous ce monarque invincible,

Pour renvoyer chez vous les vœux qu’on vient m’offrir.

Et n’avoir plus chez moi d’importuns à souffrir.

ÉDUIGE.

Qui croit déjà ce bruit un tour de mon adresse,

De son effet sans doute aurait peu d’allégresse,

Et, loin d’aider la feinte avec sincérité,

Pourrait fermer les yeux même à la vérité.

RODELINDE.

Après m’avoir fait perdre époux et diadème,

C’est trop que d’attenter jusqu’à ma gloire même,

Qu’ajouter l’infamie à de si rudes coups.

Connaissez-moi, madame, et désabusez-vous.

Je ne vous cèle point qu’ayant l’âme royale,

L’amour du sceptre encor me fait votre rivale,

Et que je ne puis voir d’un cœur lâche et soumis

La sœur de mon époux déshériter mon fils.

Mais que dans mes malheurs jamais je me dispose

À les vouloir finir m’unissant à leur cause,

À remonter au trône où vont tous mes désirs,

En épousant l’auteur de tous mes déplaisirs !

Non, non, vous présumez en vain que je m’apprête

À faire de ma main sa dernière conquête ;

Unulphe peut vous dire en fidèle témoin

Combien à me gagner il perd d’art et de soin.

Si, malgré la parole et donnée et reçue,

Il cessa d’être à vous au moment qu’il m’eut vue,

Aux cendres d’un mari tous mes feux réservés

Lui rendent les mépris que vous en recevez.

Scène III

GRIMOALD, RODELINDE, ÉDUIGE, GARIBALDE, UNULPHE

RODELINDE.

Approche, Grimoald, et dis à ta jalouse,

À qui du moins ta foi doit le titre d’épouse,

Si, depuis que pour moi je t’ai vu soupirer,

Jamais d’un seul coup d’œil je t’ai fait espérer ;

Ou, si tu veux laisser pour éternelle gène

À cette ambitieuse une frayeur si vaine,

Dis-moi de mon époux le déplorable sort :

Il vit, il vit encor, si j’en crois son rapport ;

De ses derniers honneurs les magnifiques pompes[5]

Ne sont qu’illusions avec quoi tu me trompes ;

Et ce riche tombeau que lui fait son vainqueur

N’est qu’un appât superbe à surprendre mon cœur.

GRIMOALD.

Madame, vous savez ce qu’on m’est venu dire,

Qu’allant de ville en ville et d’empire en empire

Contre Éduige et moi mendier du secours,

Auprès du roi des Huns il a fini ses jours :

Et si depuis sa mort j’ai tâché de vous rendre...

RODELINDE.

Qu’elle soit vraie ou non, tu n’en dois rien attendre.

Je dois à sa mémoire, à moi-même, à son fils,

Ce que je dus aux nœuds qui nous avoient unis ;

Ce n’est qu’à le venger que tout mon cœur s’applique :

Et, puisqu’il faut enfin que tout ce cœur s’explique,

Si je puis une fois échapper de tes mains,

J’irai porter partout de si justes desseins ;

J’irai dessus ses pas aux deux bouts de la terre

Chercher des ennemis à te faire la guerre :

Ou, s’il me faut languir prisonnière en ces lieux,

Mes vœux demanderont cette vengeance aux cieux,

Et ne cesseront point jusqu’à ce que leur foudre

Sur mon trône usurpé brise ta tête en poudre.

Madame, vous voyez avec quels sentiments

Je mets ce grand obstacle à vos contentements.

Adieu. Si vous pouvez, conservez ma couronne ;

Scène IV

GRIMOALD, ÉDUIGE, GARIBALDE, UNULPHE

GRIMOALD.

Qu’avez-vous dit, madame, et que supposez-vous

Pour la faire douter du sort de son époux ?

Depuis quand et de qui savez-vous qu’il respire ?

ÉDUIGE.

Ce confident si cher pourra vous le redire.

GRIMOALD.

M’auriez-vous accusé d’avoir feint son trépas ?

ÉDUIGE.

Ne vous alarmez point, elle ne m’en croit pas ;

Son destin est plus doux veuve que mariée,

Et de croire sa mort vous l’avez trop priée[6].

GRIMOALD.

Mais enfin ?

ÉDUIGE.

Mais enfin chacun sait ce qu’il sait ;

Et quand il sera temps nous en verrons l’effet.

Épouse-la, parjure, et fais-en une infâme :

Qui ravit un état peut ravir une femme ;

L’adultère et le rapt sont du droit des tyrans.

GRIMOALD.

Vous me donniez jadis des titres différents.

Quand pour vous acquérir je gagnais des batailles,

Que mon bras de Milan foudroyait les murailles,

Que je semais partout la terreur et l’effroi,

J’étais un grand héros, j’étais un digne roi :

Mais depuis que je règne en prince magnanime,

Oui chérit la vertu, qui sait punir le crime,

Que le peuple sous moi voit ses destins meilleurs,

Je ne suis qu’un tyran, parce que j’aime ailleurs.

Ce n’est plus la valeur, ce n’est plus la naissance

Qui donne quelque droit à la toute-puissance ;

C’est votre amour lui seul qui fait, des conquérants,

Suivant qu’ils sont à vous, des rois ou des tyrans.

Si ce titre odieux s’acquiert à vous déplaire,

Je n’ai qu’à vous aimer si je veux m’en défaire ;

Et ce même moment, de lâche usurpateur,

Me fera vrai monarque en vous rendant mon cœur.

ÉDUIGE.

Ne prétends plus au mien après ta perfidie.

J’ai mis entre tes mains toute la Lombardie :

Mais ne t’aveugle point dans ton nouveau souci[7] ;

Ce n’est que sous mon nom que tu règnes ici ;

Et le peuple bientôt montrera par sa haine

Qu’il n’adorait en toi que l’amant de sa reine,

Qu’il ne respectait qu’elle, et ne veut point d’un roi

Qui commence par elle à violer sa foi.

GRIMOALD.

Si vous étiez, madame, au milieu de Pavie,

Dont vous fit reine un frère en sortant de la vie,

Ce discours, quoique même un peu hors de saison,

Pourrait avoir du moins quelque ombre de raison.

Mais ici, dans Milan, dont j’ai fait ma conquête,

Où ma seule valeur a couronné, ma tête,

Au milieu d’un état où tout le peuple à moi

Ne saurait craindre en vous que l’amour de son roi,

La menace impuissante est de mauvaise grâce ;

Avec tant de faiblesse il faut la voix plus basse.

J’y règne, et régnerai malgré votre courroux ;

J’y fais à tous justice, et commence par vous.

ÉDUIGE.

Par moi ?

GRIMOALD.

Par vous, madame.

ÉDUIGE.

Après la foi reçue !

Après deux ans d’amour si lâchement déçue !

GRIMOALD.

Dites après deux ans de haine et de mépris,

Qui de toute ma flamme ont été le seul prix.

ÉDUIGE.

Appelles-tu mépris une amitié sincère ?

GRIMOALD.

Une amitié fidèle à la haine d’un frère,

Un long orgueil armé d’un frivole serment,

Pour s’opposer sans cesse au bonheur d’un amant.

Si vous m’aviez aimé, vous n’auriez pas eu honte

D’attacher votre sort à la valeur d’un comte :

Jusqu’à ce qu’il fût roi vous plaire à le gêner,

C’était vouloir vous vendre, et non pas vous donner.

Je me suis donc fait roi pour plaire à votre envie ;

J’ai conquis votre cœur au péril de ma vie :

Mais alors qu’il m’est dû , je suis en liberté

De vous laisser un bien que j’ai trop acheté ;

Et votre ambition est justement punie,

Quand j’affranchis un roi de votre tyrannie.

Un roi doit pouvoir tout ; et je ne suis pas roi,

S’il ne m’est pas permis de disposer de moi.

C’est quitter, c’est trahir les droits du diadème,

Que sur le haut d’un trône être esclave moi-même ;

Et dans ce même trône où vous m’avez voulu,

Sur moi comme sur tous je dois être absolu :

C’est le prix de mon sang ; souffrez que j’en dispose,

Et n’accusez que vous du mal que je vous cause.

ÉDUIGE.

Pour un grand conquérant que tu te défends mal !

Et quel étrange roi tu fais de Grimoald !

Ne dis plus que ce rang veut que tu m’abandonnes,

Et que la trahison est un droit des couronnes ;

Mais, si tu veux trahir, trouve du moins, ingrat,

De plus belles couleurs dans les raisons d’état.

Dis qu’un usurpateur doit amuser la haine

Des peuples mal domptés en épousant leur reine,

Leur faire présumer qu’il veut rendre à son fils

Un sceptre sur le père injustement conquis,

Qu’il ne veut gouverner que durant son enfance,

Qu’il ne veut qu’en dépôt la suprême puissance,

Qu’il ne veut autre titre, en leur donnant la loi,

Que d’époux de la reine et de tuteur du roi :

Dis que sans cet hymen ta puissance t’échappe,

Qu’un vieil amour des rois la détruit et la sape ;

Dis qu’un tyran qui règne en pays ennemi

N’y saurait voir son trône autrement affermi.

De cette illusion l’apparence plausible

Rendrait ta lâcheté peut-être moins visible ;

Et l’on pourrait donner à la nécessité

Ce qui n’est qu’un effet de ta légèreté.

GRIMOALD.

J’embrasse un bon avis, de quelque part qu’il vienne.

Unulphe, allez trouver la reine, de la mienne,

Et tâchez par cette offre à vaincre sa rigueur.

Madame, c’est à vous que je devrai son cœur ;

Et, pour m’en revancher, je prendrai soin moi-même

De faire choix pour vous d’un mari qui vous aime

Qui soit digne de vous, et puisse mériter

L’amour que, malgré moi, vous voulez me porter.

ÉDUIGE.

Traître ! je n’en veux point que ta mort ne me donne,

Point qui n’ait par ton sang affermi ma couronne.

GRIMOALD.

Vous pourrez à ce prix en trouver aisément.

Remettez la princesse à son appartement,

Duc ; et tâchez à rompre un dessein sur ma vie,

Qui me ferait trembler, si j’étais à Pavie.

ÉDUIGE.

Crains-moi, crains-moi partout ; et Pavie, et Milan,

Tout lieu, tout bras est propre à punir un tyran;

Et tu n’as point de forts où vivre en assurance

Si de ton sang versé je suis la récompense.

GRIMOALD.

Dissimulez du moins ce violent courroux :

Je deviendrais tyran, mais ce serait pour vous.

ÉDUIGE.

Va, je n’ai point le cœur assez lâche pour feindre.

GRIMOALD.

Allez donc ; et craignez, si vous nie faites craindre.

ACTE II

Scène première

ÉDUIGE, GARIBALDE

ÉDUIGE.

Je l’ai dit à mon traître, et je vous le redis,

Je me dois cette joie après de tels mépris[8] ;

Et mes ardents souhaits de voir punir son change

Assurent ma conquête à quiconque me venge.

Suivez le mouvement d’un si juste courroux,

Et sans perdre de vœux obtenez-moi de vous.

Pour gagner mon amour il faut servir ma haine ;

À ce prix est le sceptre, à ce prix une reine ;

Et Grimoald puni rendra digne de moi

Quiconque ose m’aimer, ou se veut faire roi.

GARIBALDE.

Mettre à ce prix vos feux et votre diadème,

C’est ne connaître pas votre haine et vous-même ;

Et qui, sous cet espoir, voudrait vous obéir,

Chercherait les moyens de se faire haïr.

Grimoald inconstant n’a plus pour vous de charmes,

Mais Grimoald puni vous coûterait des larmes.

À cet objet sanglant l’effort de la pitié

Reprendrait tous les droits d’une vieille amitié ;

Et son crime et son sang éteint avec sa vie

Passerait en celui qui vous aurait servie.

Quels que soient ses mépris, peignez-vous bien sa mort,

Madame, et votre cœur n’en sera pas d’accord.

Quoi qu’un amant volage excite de colère,

Son change est odieux, mais sa personne est chère ;

Et ce qu’a joint l’amour a beau se désunir,

Pour le rejoindre mieux il ne faut qu’un soupir.

Ainsi n’espérez pas que jamais on s’assure

Sur les bouillants transports qu’arrache son parjure.

Si le ressentiment de sa légèreté

Aspire, à la vengeance avec sincérité,

En quelques dignes mains qu’il veuille la remettre,

Il vous faut vous donner, et non pas vous promettre,

Attacher votre sort avec le nom d’époux

À la valeur du bras qui s’armera pour vous.

Tant qu’on verra ce prix en quelque incertitude,

L’oserait-on punir de son ingratitude ?

Votre haine tremblante est un mauvais appui

À quiconque pour vous entreprendrait sur lui ;

Et, quelque doux espoir qu’offre cette colère[9],

Une plus forte haine en serait le salaire.

Donnez-vous donc, madame, et faites qu’un vengeur

N’ait plus à redouter le désaveu du cœur.

ÉDUIGE.

Que vous m’êtes cruel en faveur d’un infâme,

De vouloir, malgré moi, lire au fond de mon âme,

Où mon amour trahi, que j’éteins à regret,

Lui fait contre ma haine un partisan secret !

Quelques justes arrêts que ma bouche prononce,

Ce sont de vains efforts où tout mon cœur renonce.

Ce lâche malgré moi l’ose encor protéger[10],

Et veut mourir du coup qui m’en pourrait venger.

Vengez-moi toutefois, mais d’une autre manière :

Pour conserver mes jours, laissez-lui la lumière.

Quelque mort que je doive à son manque de foi,

Ôtez-lui Rodelinde, et c’est assez pour moi ;

Faites qu’elle aime ailleurs, et punissez son crime[11]

Par ce désespoir même où son change m’abyme.

Faites plus : s’il est vrai que je puis tout sur vous,

Ramenez cet ingrat tremblant à mes genoux,

Le repentir au cœur, les pleurs sur le visage,

De tant de lâchetés me faire un plein hommage,

Implorer le pardon qu’il ne mérite pas,

Et remettre en mes mains sa vie et son trépas.

GARIBALDE.

Ajoutez-y, madame, encor qu’à vos yeux même

Cette odieuse main perce un cœur qui vous aime,

Et que l’amant fidèle au volage immolé

Expie au lieu de lui ce qu’il a violé.

L’ordre en sera moins rude, et moindre le supplice,

Que celui qu’à mes feux prescrit votre injustice :

Et le trépas en soi n’a rien de rigoureux

À l’égal de vous rendre un rival plus heureux.

ÉDUIGE.

Duc, vous vous alarmez faute de me connaître ;

Mon cœur n’est pas si bas qu’il puisse aimer un traître.

Je veux qu’il se repente, et se repente en vain,

Rendre haine pour haine, et dédain pour dédain.

Je veux qu’en vain son âme, esclave de la mienne,

Me demande sa grâce, et jamais ne l’obtienne ;

Qu’il soupire sans fruit ; et, pour le punir mieux,

Je veux même à mon tour vous aimer à ses yeux.

GARIBALDE.

Le pourrez-vous, madame, et savez-vous vos forces ?

Savez-vous de l’amour quelles sont les amorces ?

Savez-vous ce qu’il peut, et qu’un visage aimé

Est toujours trop aimable à ce qu’il a charmé ?

Si vous ne m’abusez, votre cœur vous abuse.

L’inconstance jamais n’a de mauvaise excuse ;

Et, comme l’amour seul fait le ressentiment,

Le moindre repentir obtient grâce à l’amant.

ÉDUIGE.

Quoi qu’il puisse arriver, donnez-vous cette gloire

D’avoir sur cet ingrat rétabli ma victoire ;

Sans songer qu’à me plaire exécutez mes lois,

Et pour l’événement laissez tout à mon choix :

Souffrez qu’en liberté je l’aime ou le néglige.

L’amant est trop payé quand son service oblige ;

Et quiconque en aimant aspire à d’autres prix

N’a qu’un amour servile et digne de mépris.

Le véritable amour jamais n’est mercenaire,

Il n’est jamais souillé de l’espoir du salaire,

Il ne veut que servir, et n’a point d’intérêt

Qu’il n’immole à celui de l’objet qui lui plaît.

Voyez donc Grimoald, tâchez à le réduire ;

Faites-moi triompher, au hasard de vous nuire ;

Et, si je prends pour lui des sentiments plus doux ,

Vous m’aurez faite heureuse, et c’est assez pour vous.

Je verrai par l’effort de votre obéissance

Où doit aller celui de ma reconnaissance.

Cependant, s’il est vrai que j’ai pu vous charmer,

Aimez-moi plus que vous, ou cessez de m’aimer ;

C’est par-là seulement qu’on mérite Éduige.

Je veux bien qu’on espère, et non pas qu’on exige.

Je ne veux rien devoir : mais, lorsqu’on me sert bien,

On peut attendre tout de qui ne promet rien.

Scène II

GARIBALDE

Quelle confusion ! et quelle tyrannie

M’ordonne d’espérer ce qu’elle me dénie !

Et de quelle façon est-ce écouter des vœux,

Qu’obliger un amant à travailler contre eux ?

Simple ! ne prétends pas, sur cet espoir frivole,

Que je tâche à te rendre un cœur que je te vole.

Je t’aime, mais enfin je m’aime plus que toi.

C’est moi seul qui le porte à ce manque de foi ;

Auprès d’un autre objet c’est moi seul qui l’engage ;

Je ne détruirai pas moi-même mon ouvrage.

Il m’a choisi pour toi, de peur qu’un autre époux

Avec trop de chaleur n’embrasse ton courroux ;

Mais lui-même il se trompe en l’amant qu’il te donne.

Je t’aime, et puissamment, mais moins que la couronne ;

Et mon ambition, qui tâche à te gagner,

Ne cherche en ton hymen que le droit de régner.

De tes ressentiments s’il faut que je l’obtienne,

Je saurai joindre encor cent haines à la tienne,

L’ériger en tyran par mes propres conseils,

De sa perte par lui dresser les appareils,

Mêler si bien l’adresse avec un peu d’audace,

Qu’il ne faille qu’oser pour me mettre en sa place ;

Et, comme en t’épousant j’en aurai droit de toi,

Je t’épouserai lors, mais pour me faire roi.

Mais voici Grimoald.

Scène III

GRIMOALD, GARIBALDE

GRIMOALD.

Eh bien ! quelle espérance,

Duc ? et qu’obtiendrons-nous de ta persévérance ?

GARIBALDE.

Ne me commandez plus, seigneur, de l’adorer,

Ou ne lui laissez plus aucun lieu d’espérer.

GRIMOALD.

Quoi ! de tout mon pouvoir je l’avais irritée

Pour faire que ta flamme en fût mieux écoutée,

Qu’un dépit redoublé la pressant contre moi

La rendît plus facile à recevoir ta foi,

Et fit tomber ainsi par ses ardeurs nouvelles

Le dépôt de sa haine en des mains si fidèles[12] :

Cependant son espoir à mon trône attaché

Par aucun de nos soins n’en peut être arraché !

Mais as-tu bien promis ma tête à sa vengeance ?

Ne l’as-tu point offerte avecque négligence,

Avec quelque froideur qui l’ait fait soupçonner

Que tu la promettais sans la vouloir donner ?

GARIBALDE.

Je n’ai rien oublié de ce qui peut séduire

Un vrai ressentiment qui voudrait vous détruire ;

Mais son feu mal éteint ne se peut déguiser ;

Son plus ardent courroux brûle de s’apaiser ;

Et je n’obtiendrai point, seigneur, qu’elle m’écoute,

Jusqu’à ce qu’elle ait vu votre hymen hors de doute,

Et que, de Rodelinde étant l’illustre époux,

Vous chassiez de son cœur tout espoir d’être à vous.

GRIMOALD.

Hélas ! je mets en vain toute chose en usage ;

Ni prières ni vœux n’ébranlent son courage.

Malgré tous mes respects je vois de jour en jour

Croître sa résistance autant que mon amour ;

Et si l’offre d’Unulphe à présent ne la touche,

Si l’intérêt d’un fils ne la rend moins farouche,

Désormais je renonce à l’espoir d’amollir

Un cœur que tant d’efforts ne font qu’enorgueillir.

GARIBALDE.

Non, non, seigneur, il faut que cet orgueil vous cède ;

Mais un mal violent veut un pareil remède.

Montrez-vous tout ensemble amant et souverain,

Et sachez commander, si vous priez en vain.

Que sert ce grand pouvoir qui suit le diadème,

Si l’amant couronné n’en use pour soi-même ?

Un roi n’est pas moins roi pour se laisser charmer,

Et doit faire obéir qui ne veut pas aimer.

GRIMOALD.

Porte, porte aux tyrans tes damnables maximes ;

Je hais l’art de régner qui se permet des crimes.

De quel front donnerais-je un exemple aujourd’hui

Que mes lois dès demain puniraient en autrui ?

Le pouvoir absolu n’a rien de redoutable

Dont à sa conscience un roi ne soit comptable.

L’amour l’excuse mal, s’il règne injustement ;

Et l’amant couronné doit n’agir qu’en amant.

GARIBALDE.

Si vous n’osez forcer, du moins faites-vous craindre ;

Daignez, pour être heureux, un moment vous contraindre ;

Et si l’offre d’Unulphe en reçoit des mépris,

Menacez hautement de la mort de son fils[13].

GRIMOALD.

Que par ces lâchetés j’ose me satisfaire !

GARIBALDE.

Si vous n’osez parler, du moins laissez-nous faire :

Nous saurons vous servir, seigneur, et malgré vous.

Prêtez-nous seulement un moment de courroux,

Et permettez après qu’on l’explique, et qu’on feigne

Ce que vous n’osez dire, et qu’il faut qu’elle craigne.

Vous désavouerez tout. Après de tels projets,

Les rois impunément dédisent leurs sujets.

GRIMOALD.

Sachons ce qu’il a fait, avant que de résoudre[14]

Si je dois en tes mains laisser gronder ce foudre.

Scène IV

GRIMOALD, GARIBALDE, UNULPHE

GRIMOALD.

Que faut-il faire, Unulphe ? est-il temps de mourir[15] ?

N’as-tu vu pour ton roi nul espoir de guérir ?

UNULPHE.

Rodelinde, seigneur, enfin plus raisonnable,

Semble avoir dépouillé cet orgueil indomptable ;

Elle a reçu votre offre avec tant de douceur...

GRIMOALD.

Mais l’a-t-elle acceptée ? as-tu touché son cœur ?

A-t-elle montré joie ? en paraît-elle émue ?

Peut-elle s’abaisser jusqu’à souffrir ma vue ?

Qu’a-t-elle dit enfin ?

UNULPHE.

Beaucoup, sans dire rien.

Elle a paisiblement souffert mon entretien.

Son âme à mes discours surprise, mais tranquille...

GRIMOALD.

Ah ! c’est m’assassiner d’un discours inutile ;

Je ne veux rien savoir de sa tranquillité ;

Dis seulement un mot de sa facilité.

Quand veut-elle à son fils donner mon diadème ?

UNULPHE.

Elle en veut apporter la réponse elle-même.

GRIMOALD.

Quoi ! tu n’as su pour moi plus avant l’engager ?

UNULPHE.

Seigneur, c’est assez dire à qui veut bien juger ;

Vous n’en sauriez avoir une preuve plus claire.

Qui demande à vous voir ne veut pas vous déplaire ;

Ses refus se seraient expliqués avec moi,

Sans chercher la présence et le courroux d’un roi.

GRIMOALD.

Mais touchant cet époux qu’Éduige ranime... ?

UNULPHE.

De ce discours en l’air elle fait peu d’estime ;

L’artifice est si lourd, qu’il ne peut l’émouvoir,

Et d’une main suspecte il n’a point de pouvoir.

GARIBALDE.

Éduige elle-même est mal persuadée

D’un retour dont elle aime à vous donner l’idée ;

Et ce n’est qu’un faux jour qu’elle a voulu jeter

Pour lui troubler la vue, et vous inquiéter.

Mais déjà Rodelinde apporte sa réponse.

GRIMOALD.

Ah ! j’entends mon arrêt sans qu’on me le prononce.

Je vais mourir, Unulphe, et ton zèle pour moi

T’abuse le premier, et m’abuse après toi.

UNULPHE.

Espérez mieux, seigneur.

GRIMOALD.

Tu le veux, et j’espère.

Mais que cette douceur va devenir amère !

Et que ce peu d’espoir où tu me viens forcer

Rendra rudes les coups dont on va me percer[16] !

Scène V

GRIMOALD, RODELINDE, GARIBALDE, UNULPHE

GRIMOALD.

Madame, il est donc vrai que votre âme sensible

À la compassion s’est rendue accessible ;

Qu’elle fait succéder dans ce cœur plus humain

La douceur à la haine et l’estime au dédain,

Et que, laissant agir une bonté cachée,

À de si longs mépris elle s’est arrachée ?

RODELINDE.

Ce cœur dont tu te plains, de ta plainte est surpris :

Comte, je n’eus pour toi jamais aucun mépris ;

Et ma haine elle-même aurait cru faire un crime

De t’avoir dérobé ce qu’on te doit d’estime.

Quand je vois ta conduite en mes propres états

Achever sur les cœurs l’ouvrage de ton bras,

Avec ces mêmes cœurs qu’un si grand art te donne

Je dis que la vertu règne dans ta personne ;

Avec eux je te loue, et je doute avec eux

Si sous leur vrai monarque ils seraient plus heureux,

Tant ces hautes vertus qui fondent ta puissance

Réparent ce qui manque à l’heur de ta naissance !

Mais, quoi qu’on en ait vu d’admirable et de grand,

Ce que m’en dit Unulphe aujourd’hui me surprend.

Un vainqueur dans le trône, un conquérant qu’on aime,

Faisant justice à tous, se la fait à soi-même !

Se croit usurpateur sur ce trône conquis !

Et ce qu’il ôte au père, il veut le rendre au fils !

Comte, c’est un effort à dissiper la gloire

Des noms les plus fameux dont se pare l’histoire,

Et que le grand Auguste ayant osé tenter,

N’osa prendre du cœur jusqu’à l’exécuter.

Je viens donc y répondre, et de toute mon âme

Te rendre pour mon fils...

GRIMOALD.

Ah ! c’en est trop, madame ;

Ne vous abaissez point à des remerciements :

C’est moi qui vous dois tout; et si mes sentiments...

RODELINDE.

Souffre les miens, de grâce, et permets que je mette

Cet effort merveilleux en sa gloire parfaite[17],

Et que ma propre main tâche d’en arracher

Tout ce mélange impur dont tu le veux tacher.

Car enfin cet effort est de telle nature,

Que la source en doit être à nos yeux toute pure ;

La vertu doit régner dans un si grand projet,

En être seule cause, et l’honneur seul objet :

Et depuis qu’on le souille ou d’espoir de salaire,

Ou de chagrin d’amour, ou de souci de plaire,

Il part indignement d’un courage abattu

Où la passion règne, et non pas la vertu.

Comte, pense-s-y bien, et, pour m’avoir aimée,

N’imprime point de tache à tant de renommée ;

Ne crois que ta vertu, laisse-la seule agir.

De peur qu’un tel effort ne te donne à rougir[18].

On publierait de toi que les yeux d’une femme,

Plus que ta propre gloire, auraient touché ton âme ;

On dirait qu’un héros si grand, si renommé,

Ne serait qu’un tyran s’il n’avait point aimé.

GRIMOALD.

Donnez-moi cette honte, et je la tiens à gloire ;

Faites de vos mépris ma dernière victoire ;

Et souffrez qu’on impute à ce bras trop heureux

Que votre seul amour l’a rendu généreux.

Souffrez que cet amour, par un effort si juste,

Ternisse le grand nom et les hauts faits d’Auguste,

Qu’il ait plus de pouvoir que ses vertus n’ont eu.

Qui n’adore que vous n’aime que la vertu.

Cet effort merveilleux est de telle nature[19],

Qu’il ne saurait partir d’une source plus pure ;

Et la plus noble enfin des belles passions

Ne peut faire de tache aux grandes actions.

RODELINDE.

Comte, ce qu’elle jette à tes yeux de poussière

Pour voir ce que tu fais les laisse sans lumière.

À ces conditions rendre un sceptre conquis,

C’est asservir la mère en couronnant le fils ;

Et, pour en bien parler, ce n’est pas tant le rendre,

Qu’au prix de mon honneur indignement le vendre.

Ta gloire en pourrait croître, et tu le veux ainsi ;

Mais l’éclat de la mienne en serait obscurci.

Quel que soit ton amour, quel que soit ton mérite,

La défaite et la mort de mon cher Pertharite,

D’un sanglant caractère ébauchant tes hauts faits,

Les peignent à mes yeux comme autant de forfaits ;

Et, ne pouvant les voir que d’un œil d’ennemie,

Je n’y puis prendre part sans entière infamie.

Ce sont des sentiments que je ne puis trahir.

Je te dois estimer, mais je te dois haïr :

Je dois agir en veuve autant qu’en magnanime,

Et porter cette haine aussi loin que l’estime.

GRIMOALD.

Ah ! forcez-vous, de grâce, à des termes plus doux

Pour des crimes qui seuls m’ont fait digne de vous ;

Par eux seuls ma valeur en tête d’une armée

À des plus grands héros atteint la renommée ;

Par eux seuls j’ai vaincu, par eux seuls j’ai régné,

Par eux seuls ma justice a tant de cœurs gagné,

Par eux seuls j’ai paru digne du diadème,

Par eux seuls je vous vois, par eux seuls je vous aime,

Et par eux seuls enfin mon amour tout parfait

Ose faire pour vous ce qu’on n’a jamais fait.

RODELINDE.

Tu ne fais que pour toi, s’il t’en faut récompense ;

Et je te dis encor que toute ta vaillance,

T’ayant fait vers moi seule à jamais criminel,

À mis entre nous deux un obstacle éternel.

Garde donc ta conquête, et me laisse ma gloire ;

Respecte d’un époux et l’ombre et la mémoire :

Tu l’as chassé du trône, et non pas de mon cœur.

GRIMOALD.

Unulphe, c’est donc là toute cette douceur !

C’est là comme son âme, enfin plus raisonnable,

Semble avoir dépouillé cet orgueil indomptable !

GARIBALDE.

Seigneur, souvenez-vous qu’il est temps de parler.

GRIMOALD.

Oui, l’affront est trop grand pour le dissimuler :

Elle en sera punie ; et, puisqu’on me méprise,

Je deviendrai tyran de qui me tyrannise ;

Et ne souffrirai plus qu’une indigne fierté

Se joue impunément de mon trop de bonté.

RODELINDE.

Eh bien ! deviens tyran ; renonce à ton estime ;

Renonce au nom de juste, au nom de magnanime...

GRIMOALD.

La vengeance est plus douce enfin que ces vains noms ;

S’ils me font malheureux, à quoi me sont-ils bons ?

Je me ferai justice en domptant qui me brave.

Qui ne veut point régner mérite d’être esclave.

Allez, sans irriter plus longtemps mon courroux[20],

Attendre ce qu’un maître ordonnera de vous.

RODELINDE.

Qui ne craint point la mort craint peu, quoi qu’il ordonne.

GRIMOALD.

Vous la craindrez peut-être en quelque autre personne.

RODELINDE.

Quoi ! tu voudrais... ?

GRIMOALD.

Allez, et ne me pressez point ;

On vous pourra trop tôt éclaircir sur ce point.

Rodelinde rentre.

Voilà tous les efforts qu’enfin j’ai pu me faire[21].

Toute ingrate qu’elle est, je tremble à lui déplaire ;

Et ce peu que j’ai fait, suivi d’un désaveu,

Gêne autant ma vertu comme il trahit mon feu.

Achève, Garibalde ; Unulphe est trop crédule,

Il prend trop aisément un espoir ridicule :

Menace, puisque enfin c’est perdre temps qu’offrir.

Toi qui m’as trop flatté, viens m’aider à souffrir.

ACTE III

Scène première

GARIBALDE, RODELINDE

GARIBALDE.

Ce n’est plus seulement l’offre d’un diadème

Que vous fait pour un fils un prince qui vous aime,

Et de qui le refus ne puisse être imputé

Qu’à fermeté de haine ou magnanimité :

Il y va de sa vie, et la juste colère

Où jettent cet amant les mépris de la mère

Veut punir sur le sang de ce fils innocent

La dureté d’un cœur si peu reconnaissant.

C’est à vous d’y penser ; tout le choix qu’on vous donne,

C’est d’accepter pour lui la mort ou la couronne :

Son sort est en vos mains ; aimer ou dédaigner

Le va faire périr ou le faire régner.

RODELINDE.

S’il me faut faire un choix d’une telle importance,

On me donnera bien le loisir que j’y pense.

GARIBALDE.

Pour en délibérer vous n’avez qu’un moment,

J’en ai l’ordre pressant ; et sans retardement,

Madame, il faut résoudre, et s’expliquer sur l’heure :

Un mot est bientôt dit. Si vous voulez qu’il meure,

Prononcez-en l’arrêt, et j’en prendrai la loi,

Pour faire exécuter les volontés du roi.

RODELINDE.

Un mot est bientôt dit : mais dans un tel martyre

On n’a pas bientôt vu quel mot c’est qu’il faut dire,

Et le choix qu’on m’ordonne est pour moi si fatal,

Qu’à mes yeux des deux parts le supplice est égal.

Puisqu’il faut obéir[22], fais-moi venir ton maître.

GARIBALDE.

Quel choix avez-vous fait ?

RODELINDE.

Je lui ferai connaître

Que si...

GARIBALDE.

C’est avec moi qu’il vous faut achever :

Il est las désormais de s’entendre braver ;

Et si je ne lui porte une entière assurance

Que vos désirs enfin suivent son espérance,

Sa vue est un honneur qui vous est défendu.

RODELINDE.

Que me dis-tu, perfide ? ai-je bien entendu ?

Tu crains donc qu’une femme, à force de se plaindre,

Ne sauve une vertu que tu tâches d’éteindre,

Ne remette un héros au rang de ses pareils,

Dont tu veux l’arracher par tes lâches conseils ?

Oui, je l’épouserai, ce trop aveugle maître,

Tout cruel, tout tyran que tu le forces d’être :

Va, cours l’en assurer ; mais pense-s-y deux fois.

Crains-moi, crains son amour, s’il accepte mon choix.

Je puis beaucoup sur lui ; j’y pourrai davantage,

Et régnerai peut-être après cet esclavage.

GARIBALDE.

Vous régnerez, madame, et je serai ravi

De mourir glorieux pour l’avoir bien servi.

RODELINDE.

Va, je lui ferai voir que de pareils services

Sont dignes seulement des plus cruels supplices,

Et que de tous les maux dont les rois sont auteurs

Ils s’en doivent venger sur de tels serviteurs.

Tu peux en attendant lui donner cette joie,

Que pour gagner mon cœur il a trouvé la voie,

Que ton zèle insolent et ton mauvais destin

À son amour barbare en ouvrent le chemin.

Dis-lui, puisqu’il le faut, qu’à l’hymen je m’apprête ;

Mais fuis-nous, s’il s’achève, et tremble pour ta tête.

GARIBALDE.

Je veux bien à ce prix vous donner un grand roi.

RODELINDE.

Qu’à ce prix donc il vienne, et m’apporte sa foi.

Scène II

RODELINDE, ÉDUIGE

ÉDUIGE.

Votre félicité sera mal assurée

Dessus un fondement de si peu de durée.

Vous avez toutefois de si puissants appas...

RODELINDE.

Je sais quelques secrets que vous ne savez pas ;

Et si j’ai moins que vous d’attraits et de mérite,

J’ai des moyens plus sûrs d’empêcher qu’on me quitte.

ÉDUIGE.

Mon exemple...

RODELINDE.

Souffrez que je n’en craigne rien,

Et par votre malheur ne jugez pas du mien.

Chacun à ses périls peut suivre sa fortune[23],

Et j’ai quelques soucis que l’exemple importune.

ÉDUIGE.

Ce n’est pas mon dessein de vous importuner.

RODELINDE.

Ce n’est pas mon dessein aussi de vous gêner ;

Mais votre jalousie un peu trop inquiète

Se donne malgré moi cette gène secrète.

ÉDUIGE.

Je ne suis point jalouse, et l’infidélité...

RODELINDE.

Eh bien ! soit jalousie ou curiosité,

Depuis quand sommes-nous en telle intelligence

Que tout mon cœur vous doive entière confidence ?

ÉDUIGE.

Je n’en prétends aucune, et c’est assez pour moi

D’avoir bien entendu comme il accepte un roi.

RODELINDE.

On n’entend pas toujours ce qu’on croit bien entendre.

ÉDUIGE.

De vrai, dans un discours difficile à comprendre

Je ne devine point, et n’en ai pas l’esprit ;

Mais l’esprit n’a que faire où l’oreille suffit.

RODELINDE.

Il faudrait que l’oreille entendit sa pensée[24].

ÉDUIGE.

J’entends assez la vôtre : on vous aura forcée ;

On vous aura fait peur, ou de la mort d’un fils,

Ou de ce qu’un tyran se croit être permis ;

Et l’on fera courir quelque mauvaise excuse

Dont la cour s’éblouisse et le peuple s’abuse.

Mais cependant ce cœur que vous m’abandonniez...

RODELINDE.

Il n’est pas temps encor que vous vous en plaigniez :

Comme il m’a fait des lois, j’ai des lois à lui faire.

ÉDUIGE.

Il les acceptera pour ne vous pas déplaire ;

Prenez-en sa parole, il sait bien la garder[25].

RODELINDE.

Pour remonter au trône on peut tout hasarder.

Laissez-m’en, quoi qu’il fasse, ou la gloire ou la honte,

Puisque ce n’est qu’à moi que j’en dois rendre compte.

Si votre cœur souffrait ce que souffre le mien,

Vous ne vous plairiez pas en un tel entretien ;

Et votre âme à ce prix voyant un diadème

Voudroit en liberté se consulter soi-même.

ÉDUIGE.

Je demande pardon si je vous fais souffrir,

Et vais me retirer pour ne vous plus aigrir.

RODELINDE.

Allez, et demeurez dans cette erreur confuse ;

Vous ne méritez pas que je vous désabuse.

ÉDUIGE.

Ce cher amant sans moi vous entretiendra mieux,

Et je n’ai plus besoin du rapport de mes yeux[26].

Scène III

GRIMOALD, RODELINDE, GARIRALDE

RODELINDE.

Je me rends, Grimoald, mais non pas à la force :

Le titre que tu prends m’est une douce amorce,

Et s’empare si bien de mon affection,

Qu’elle ne veut de toi qu’une condition.

Si je n’ai pu t’aimer et juste et magnanime,

Quand tu deviens tyran je t’aime dans le crime,

Et pour moi ton hymen est un souverain bien,

S’il rend ton nom infâme aussi bien que le mien.

GRIMOALD.

Que j’aimerai, madame, une telle infamie

Qui vous fera cesser d’être mon ennemie !

Achevez, achevez, et sachons à quel prix

Je puis mettre une borne à de si longs mépris :

Je ne veux qu’une grâce, et disposez du reste.

Je crains pour Garibalde une haine funeste,

Je la crains pour Unulphe : à cela près, parlez.

RODELINDE.

Va, porte cette crainte à des cœurs ravalés :

Je ne m’abaisse point aux faiblesses des femmes

Jusques à me venger de ces petites âmes.

Si leurs mauvais conseils me forcent de régner,

Je les en dois haïr, et sais les dédaigner.

Le ciel, qui punit tout, choisira pour leur peine

Quelques moyens plus bas que cette illustre haine.

Qu’ils vivent cependant, et que leur lâcheté

À l’ombre d’un tyran trouve sa sûreté.

Ce que je veux de toi porte le caractère

D’une vertu plus haute, et digne de te plaire.

Tes offres n’ont point eu d’exemple jusqu’ici,

Et ce que je demande est sans exemple aussi :

Mais je veux qu’il te donne une marque infaillible

Que l’intérêt d’un fils ne me rend point sensible,

Que je veux être à toi sans le considérer,

Sans regarder en lui que craindre ou qu’espérer.

GRIMOALD.

Madame, achevez donc de m’accabler de joie.

Par quels heureux moyens faut-il que je vous croie ?

Expliquez-vous, de grâce, et j’atteste les cieux

Que tout suivra sur l’heure un bien si précieux.

RODELINDE.

Après un tel serment j’obéis et m’explique.

Je veux donc d’un tyran un acte tyrannique ;

Puisqu’il en veut le nom, qu’il le soit tout-à-fait ;

Que toute sa vertu meure en un grand forfait,

Qu’il renonce à jamais aux glorieuses marques

Qui le mettaient au rang des plus dignes monarques ;

Et pour le voir méchant, lâche, impie, inhumain,

Je veux voir ce fils même immolé de sa main.

GRIMOALD.

Juste ciel !

RODELINDE.

Que veux-tu pour marque plus certaine

Que l’intérêt d’un fils n’amollit point ma haine,

Que je me donne à toi sans le considérer,

Sans regarder en lui que craindre ou qu’espérer ?

Tu trembles ! tu pâlis ! il semble que tu n’oses

Toi-même exécuter ce que tu me proposes !

S’il te faut du secours, je n’y recule pas,

Et veux bien te prêter l’exemple de mon bras.

Fais, fais venir ce fils, qu’avec toi je l’immole.

Dégage ton serment, je tiendrai ma parole.

Il faut bien que le crime unisse à l’avenir

Ce que trop de vertus empêchait de s’unir.

Qui tranche du tyran doit se résoudre à l’être.

Pour remplir ce grand nom as-tu besoin d’un maître,

Et faut-il qu’une mère, aux dépens de son sang,

T’apprenne à mériter cet effroyable rang ?

N’en souffre pas la honte, et prends toute la gloire

Que cet illustre effort attache à ta mémoire.

Fais voir à tes flatteurs, qui te font trop oser,

Que tu sais mieux que moi l’art de tyranniser ;

Et, par une action aux seuls tyrans permise,

Deviens le vrai tyran de qui te tyrannise.

À ce prix je me donne, à ce prix je me rends ;

Ou, si tu l’aimes mieux, à ce prix je me vends,

Et consens à ce prix que ton amour m’obtienne,

Puisqu’il souille ta gloire aussi bien que la mienne.

GRIMOALD.

Garibalde, est-ce là ce que tu m’avais dit ?

GARIBALDE.

Avec votre jalouse elle a changé d’esprit,

Et je l’avais laissée à l’hymen toute prête,

Sans que son déplaisir menaçât que ma tête.

Mais ces fureurs enfin ne sont qu’illusion,

Pour vous donner, seigneur, quelque confusion.

Ne vous étonnez point, vous l’en verrez dédire.

GRIMOALD.

Vous l’ordonnez, madame, et je dois y souscrire :

J’en ferai ma victime, et ne suis point jaloux

De vous voir sur ce fils porter les premiers coups.

Quelque honneur qui par-là s’attache à ma mémoire,

Je veux bien avec vous en partager la gloire,

Et que tout l’avenir ait de quoi m’accuser

D’avoir appris de vous l’art de tyranniser.

Vous devriez pourtant régler mieux ce courage,

N’en pousser point l’effort jusqu’aux bords de la rager

Ne lui permettre rien qui sentît la fureur,

Et le faire admirer sans en donner d’horreur.

Faire la furieuse et la désespérée,

Paraître avec éclat mère dénaturée,

Sortir hors de vous-même, et montrer à grand bruit

À quelle extrémité mon amour vous réduit,

C’est mettre avec trop d’art la douleur en parade ;

Qui fait le plus de bruit n’est pas le plus malade :

Les plus grands déplaisirs sont les moins éclatants ;

Et l’on sait qu’un grand cœur se possède en tout temps.

Vous le savez, madame, et que les grandes âmes

Ne s’abaissent jamais aux faiblesses des femmes,

Ne s’aveuglent jamais ainsi hors de saison ;

Que leur désespoir même agit avec raison,

Et que...

RODELINDE.

C’en est assez : sois-moi juge équitable,

Et dis-moi si le mien agit en raisonnable[27],

Si je parle en aveugle, ou si j’ai de bons yeux.

Tu veux rendre à mon fils le bien de ses aïeux,

Et toute ta vertu jusque-là t’abandonne,

Que tu mets en mon choix sa mort ou ta couronne !

Quand j’aurai satisfait tes vœux désespérés[28],

Dois-je croire ses jours beaucoup plus assurés ?

Cet offre, ou, si tu veux, ce don du diadème,

N’est, à le bien nommer, qu’un faible stratagème.

Faire un roi d’un enfant pour être son tuteur,

C’est quitter pour ce nom celui d’usurpateur ;

C’est choisir pour régner un favorable titre ;

C’est du sceptre et de lui te faire seul arbitre,

Et mettre sur le trône un fantôme pour roi,

Jusques au premier fils qui te naîtra de moi,

Jusqu’à ce qu’on nous craigne, et que le temps arrive

De remettre en ses mains la puissance effective.

Qui veut bien l’immoler à son affection[29]

L’immolerait sans peine à son ambition.

On se lasse bientôt de l’amour d’une femme,

Mais la soif de régner règne toujours sur l’âme ;

Et, comme la grandeur a d’éternels appas,

L’Italie est sujette à de soudains trépas.

Il est des moyens sourds pour lever un obstacle,

Et faire un nouveau roi sans bruit et sans miracle :

Quitte pour te forcer à deux ou trois soupirs,

Et peindre alors ton front d’un peu de déplaisirs.

La porte à ma vengeance en serait moins ouverte :

Je perdrais avec lui tout le fruit de sa perte.

Puisqu’il faut qu’il périsse, il vaut mieux tôt que tard ;

Que sa mort soit un crime, et non pas un hasard ;

Que cette ombre innocente à toute heure m’anime,

Me demande à toute heure une grande victime ;

Que ce jeune monarque, immolé de ta main,

Te rende abominable à tout le genre humain ;

Qu’il t’excite partout des haines immortelles ;

Que de tous tes sujets il fasse des rebelles.

Je t’épouserai lors, et m’y viens d’obliger,

Pour mieux servir ma haine, et pour mieux me venger,

Pour moins perdre de vœux contre ta barbarie,

Pour être à tous moments maîtresse de ta vie,

Pour avoir l’accès libre à pousser ma fureur,

Et mieux choisir la place à te percer le cœur.

Voilà mon désespoir, voilà ses justes causes :

À ces conditions prends ma main, si tu l’oses.

GRIMOALD.

Oui, je la prends, madame, et veux auparavant...

Scène IV

PERTHARITE, GRIMOALD, RODELINDE, GARIRALDE, UNULPHE

UNULPHE[30].

Que faites-vous, seigneur ? Pertharite est vivant :

Ce n’est plus un bruit sourd, le voilà qu’on amène :

Des chasseurs l’ont surpris dans la forêt prochaine,

Où, caché dans un fort, il attendait la nuit.

GRIMOALD.

Je vois trop clairement quelle main le produit.

RODELINDE.

Est-ce donc vous, seigneur ? et les bruits infidèles

N’ont-ils semé de vous que de fausses nouvelles ?

PERTHARITE.

Oui, cet époux si cher à vos chastes désirs,

Qui vous a tant coûté de pleurs et de soupirs...

GRIMOALD.

Va, fantôme insolent, retrouver qui t’envoie,

Et ne te mêle point d’attenter à ma joie[31].

Il est encore ici des supplices pour toi,

Si tu viens y montrer la vaine ombre d’un roi.

Pertharite n’est plus.

PERTHARITE.

Pertharite respire,

Il te parle, il te voit régner dans son empire.

Que ton ambition ne s’effarouche pas

Jusqu’à me supposer toi-même un faux trépas[32].

Il est honteux de feindre où l’on peut toutes choses.

Je suis mort, si tu veux : je suis mort, si tu l’oses,

Si toute ta vertu peut demeurer d’accord

Que le droit de régner me rend digne de mort.

Je ne viens point ici par de noirs artifices

De mon cruel destin forcer les injustices,

Pousser des assassins contre tant de valeur,

Et t’immoler en lâche à mon trop de malheur.

Puisque le sort trahit ce droit de ma naissance

Jusqu’à te faire un don de ma toute-puissance,

Règne sur mes états que le ciel t’a soumis ;

Peut-être un autre temps me rendra des amis.

Use mieux cependant de la faveur céleste ;

Ne me dérobe pas le seul bien qui me reste,

Un bien où je te suis un obstacle éternel,

Et dont le seul désir est pour toi criminel.

Rodelinde n’est pas du droit de ta conquête :

Il faut pour être à toi qu’il m’en coûte la tête ;

Puisqu’on m’a découvert, elle dépend de toi ;

Prends-la comme tyran, ou l’attaque en vrai roi.

J’en garde hors du trône encor les caractères,

Et ton bras t’a saisi de celui de mes pères.

Je veux bien qu’il supplée au défaut de ton sang,

Pour mettre entre nous deux égalité de rang.

Si Rodelinde enfin tient ton âme charmée,

Pour voir qui la mérite il ne faut point d’armée.

Je suis roi, je suis seul, j’en suis maître, et tu peux

Par un illustre effort faire place à tes vœux.

GRIMOALD.

L’artifice grossier n’a rien qui m’épouvante.

Éduige à fourber n’est pas assez savante ;

Quelque adresse qu’elle aye, elle t’a mal instruit,

Et d’un si haut dessein elle a fait trop de bruit.

Elle en fait avorter l’effet par la menace,

Et ne te produit plus que de mauvaise grâce.

PERTHARITE.

Quoi ! je passe à tes yeux pour un homme attitré[33] ?

GARIBALDE.

Tu l’avoueras toi-même ou de force ou de gré.

Il faut plus de secret alors qu’on veut surprendre ;

Et l’on ne surprend point quand on se fait attendre.

PERTHARITE.

Parlez, parlez, madame ; et faites voir à tous

Que vous avez des yeux pour connaître un époux.

GRIMOALD.

Tu veux qu’en ta faveur j’écoute ta complice !

Eh bien ! parlez, madame ; achevez l’artifice.

Est-ce là votre époux ?

RODELINDE[34].

Toi qui veux en douter,

Par quelle illusion m’oses-tu consulter ?

Si tu démens tes yeux, croiras-tu mon suffrage ?

Et ne peux-tu sans moi connaître son visage ?

Tu l’as vu tant de fois, au milieu des combats,

Montrer, à tes périls, ce que pesait son bras,

Et, l’épée à la main, disputer en personne,

Contre tout ton bonheur, sa vie et sa couronne !

Si tu cherches un aide à traiter d’imposteur

Un roi qui t’a fermé la porte de mon cœur,

Consulte Garibalde, il tremble à voir son maître :

Qui l’osa bien trahir l’osera méconnaître ;

Et tu peux recevoir de son mortel effroi

L’assurance qu’enfin tu n’attends pas de moi.

Un service si haut veut une âme plus basse ;

Et tu sais...

GRIMOALD.

Oui, je sais jusqu’où va votre audace.

Sous l’espoir de jouir de ma perplexité,

Vous cherchez à me voir l’esprit inquiété ;

Et ces discours en l’air que l’orgueil vous inspire

Veulent persuader ce que vous n’osez dire,

Brouiller la populace, et lui faire après vous

En un fourbe impudent respecter votre époux.

Poussez donc jusqu’au bout, devenez plus hardie ;

Dites-nous hautement...

RODELINDE. [35]

Que veux-tu que je die ?

Il ne peut être ici que ce que tu voudras ;

Tes flatteurs en croiront ce que tu résoudras.

Je n’ai pas pour t’instruira assez de complaisance ;

Et, puisque son malheur l’a mis en ta puissance,

Je sais ce que je dois, si tu ne me le rends.

Achève de te mettre au rang des vrais tyrans.

Scène V

GRIMOALD, PERTHARITE, GARIBALDE, UNULPHE

GRIMOALD.

Que cet événement de nouveau m’embarrasse !

GARIBALDE.

Pour un fourbe chez vous la pitié trouve place[36] !

GRIMOALD.

Non, l’échafaud bientôt m’en fera la raison.

Que ton appartement lui serve de prison ;

Je te le donne en garde, Unulphe.

PERTHARITE.

Prince, écoute :

Mille et mille témoins te mettront hors de doute ;

Tout Milan, tout Pavie...

GRIMOALD.

Allez, sans contester ;

Vous aurez tout loisir de vous faire écouter.

À Garibalde.

Toi, va voir Éduige, et jette dans son âme[37]

Un si flatteur espoir du retour de ma flamme,

Qu’elle-même, déjà s’assurant de ma foi,

Te nomme l’imposteur qu’elle déguise en roi.

Scène VI

GARIBALDE

Quel revers imprévu, quel éclat de tonnerre

Jette en moins d’un moment tout mon espoir par terre ?

Ce funeste retour, malgré tout mon projet,

Va rendre Grimoald à son premier objet ;

Et, s’il traite ce prince en héros magnanime,

N’ayant plus de tyran, je n’ai plus de victime ;

Je n’ai rien à venger, et ne puis le trahir[38]

S’il m’ôte les moyens de le faire haïr.

N’importe toutefois, ne perdons pas courage ;

Forçons notre fortune à changer de visage ;

Obstinons Grimoald, par maxime d’état,

À le croire imposteur, ou craindre un attentat ;

Accablons son esprit de terreurs chimériques

Pour lui faire embrasser des conseils tyranniques ;

De son trop de vertu sachons le dégager,

Et perdons Pertharite afin de le venger.

Peut-être qu’Éduige, à regret plus sévère,

N’osera l’accepter teint du sang de son frère,

Et que l’effet suivra notre prétention

Du côté de l’amour et de l’ambition.

Tâchons, quoi qu’il en soit, d’en achever l’ouvrage ;

Et pour régner un jour mettons tout en usage.

ACTE IV

Scène première

GRIMOALD, GARIBALDE

GARIBALDE.

Je ne m’en dédis point, seigneur ; ce prompt retour[39]

N’est qu’une illusion qu’on fait à votre amour.

Je ne l’ai vu que trop aux discours d’Éduige.

Comme sensiblement votre change l’afflige,

Et qu’avec le feu roi ce fourbe a du rapport,

Sa flamme au désespoir fait ce dernier effort.

Rodelinde, comme elle, aime à vous mettre en peine :

L’une sert son amour, et l’autre sert sa haine ;

Ce que l’une produit, l’autre ose l’avouer ;

Et leur inimitié s’accorde à vous jouer.

L’imposteur cependant, quoi qu’on lui donne à feindre[40],

Le soutient d’autant mieux, qu’il ne voit rien à craindre.

Car, soit que ses discours puissent vous émouvoir

Jusqu’à rendre Éduige à son premier pouvoir,

Soit que, malgré sa fourbe et vaine et languissante,

Rodelinde sur vous reste toute-puissante,

À l’une ou l’autre enfin votre âme à l’abandon

Ne lui pourra jamais refuser ce pardon.

GRIMOALD.

Tu dis vrai, Garibalde ; et déjà je le donne

À qui voudra des deux partager ma couronne.

Non que j’espère encore amollir ce rocher,

Que ni respects ni vœux n’ont jamais su toucher :

Si j’aimai Rodelinde, et si pour n’aimer qu’elle

Mon âme à qui m’aimait s’est rendue infidèle ;

Si d’éternels dédains, si d’éternels ennuis,

Les bravades, la haine, et le trouble où je suis,

Ont été jusqu’ici toute la récompense

De cet amour parjure où mon cœur se dispense,

Il est temps désormais que, par un juste effort,

J’affranchisse mon cœur de cet indigne sort.

Prenons l’occasion que nous fait Éduige ;

Aimons cette imposture où son amour l’oblige.

Elle plaint un ingrat de tant de maux soufferts,