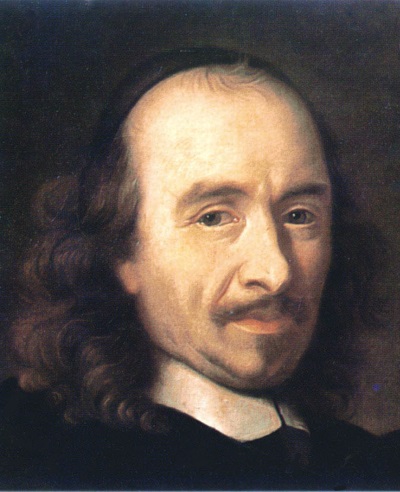

Le Menteur (Pierre CORNEILLE)

Comédie baroque en cinq actes et en vers.

Représentée pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre du Jeu de paume du Marais, en 1644.

Personnages

GÉRONTE, père de Dorante

DORANTE, fils de Géronte

ALCIPPE, ami de Dorante et amant de Clarice

PHILISTE, ami de Dorante et d’Alcippe

CLARICE, maîtresse d’Alcippe

LUCRÈCE, amie de Clarice

ISABELLE, suivante de Clarice

SABINE, femme de chambre de Lucrèce

CLITON, valet de Dorante

LYCAS, valet d’Alcippe

La scène est à Paris.

ÉPÎTRE

Monsieur,

Je vous présente une pièce de théâtre d’un style si éloigné de ma dernière, qu’on aura de la peine à croire qu’elles soient parties toutes deux de la même main, dans le même hiver. Aussi les raisons qui m’ont obligé à y travailler ont été bien différentes. J’ai fait Pompée pour satisfaire à ceux qui ne trouvaient pas les vers de Polyeucte si puissants que ceux de Cinna, et leur montrer que j’en saurais bien retrouver la pompe quand le sujet le pourrait souffrir : j’ai fait le Menteur pour contenter les souhaits de beaucoup d’autres qui, suivant l’humeur des Français, aiment le changement, et après tant de poèmes graves dont nos meilleures plumes ont enrichi la scène, m’ont demandé quelque chose de plus enjoué qui ne servît qu’à les divertir. Dans le premier, j’ai voulu faire un essai de ce que pouvaient la majesté du raisonnement et la force des vers, dénués de l’agrément du sujet ; dans celui-ci, j’ai voulu tenter ce que pourrait l’agrément du sujet dénué de la force des vers. Et d’ailleurs, étant obligé au genre comique de ma première réputation, je ne pouvais l’abandonner tout à fait sans quelque espèce d’ingratitude. Il est vrai que, comme alors que je me hasardai à la quitter, je n’osai me fier à mes seules forces, et que, pour m’élever à la dignité du tragique, je pris l’appui du grand Sénèque, à qui j’empruntai tout ce qu’il avait donné de rare à sa Médée : ainsi, quand je me suis résolu de repasser du héroïque au naïf, je n’ai osé descendre de si haut sans m’assurer d’un guide, et me suis laissé conduire au fameux Lope de Vega, de peur de m’égarer dans les détours de tant d’intrigues que fait notre Menteur. En un mot, ce n’est ici qu’une copie d’un excellent original qu’il a mis au jour sous le titre de la Verdad sospechosa ; et, me fiant sur notre Horace, qui donne liberté de tout oser aux poètes ainsi qu’aux peintres, j’ai cru que, nonobstant la guerre des deux couronnes, il m’était permis de trafiquer en Espagne. Si cette sorte de commerce était un crime, il y a longtemps que je serais coupable, je ne dis pas seulement pour le Cid, où je me suis aidé de don Guillem de Castro, mais aussi pour Médée, dont je viens de parler, et pour Pompée même, où, pensant me fortifier du secours de deux Latins, j’ai pris celui de deux Espagnols, Sénèque et Lucain étant tous deux de Cordoue. Ceux qui ne voudront pas me pardonner cette intelligence avec nos ennemis approuveront du moins que je pille chez eux ; et, soit qu’on fasse passer ceci pour un larcin ou pour un emprunt, je m’en suis trouvé si bien, que je n’ai pas envie que ce soit le dernier que je ferai chez eux. Je crois que vous en serez d’avis, et ne m’en estimerez pas moins.

Je suis,

Monsieur,

Votre très humble serviteur,

CORNEILLE.

AU LECTEUR

Bien que cette comédie et celle qui la suit soient toutes deux de l’invention de Lope de Vega, je ne vous les donne point dans le même ordre que je vous ai donné le Cid et Pompée, dont en l’un vous avez vu les vers espagnols, et en l’autre des latins, que j’ai traduits ou imités de Guillem de Castro et de Lucain. Ce n’est pas que je n’aie ici emprunté beaucoup de choses de cet admirable original ; mais comme j’ai entièrement dépaysé les sujets pour les habiller à la française, vous trouveriez si peu de rapport entre l’Espagnol et le Français, qu’au lieu de satisfaction vous n’en recevriez que de l’importunité.

Par exemple, tout ce que je fais conter à notre Menteur des guerres d’Allemagne, où il se vante d’avoir été, l’Espagnol le lui fait dire du Pérou et des Indes, dont il fait le nouveau revenu ; et ainsi de la plupart des autres incidents, qui, bien qu’ils soient imités de l’original, n’ont presque point de ressemblance avec lui pour les pensées, ni pour les termes qui les expriment. Je me contenterai donc de vous avouer que les sujets sont entièrement de lui, comme vous les trouverez dans la vingt et deuxième partie de ses comédies. Pour le reste, j’en ai pris tout ce qui s’est pu accommoder à notre usage ; et s’il m’est permis de dire mon sentiment touchant une chose où j’ai si peu de part, je vous avouerai en même temps que l’invention de celle-ci me charme tellement, que je ne trouve rien à mon gré qui lui soit comparable en ce genre, ni parmi les anciens, ni parmi les modernes. Elle est toute spirituelle depuis le commencement jusqu’à la fin, et les incidents si justes et si gracieux qu’il faut être, à mon avis, de bien mauvaise humeur pour n’en approuver pas la conduite, et n’en aimer pas la représentation.

Je me défierais peut-être de l’estime extraordinaire que j’ai pour ce poème, si je n’y étais confirmé par celle qu’en a faite un des premiers hommes de ce siècle, et qui non seulement est le protecteur des savantes muses dans la Hollande, mais fait voir encore par son propre exemple que les grâces de la poésie ne sont pas incompatibles avec les plus hauts emplois de la politique et les plus nobles fonctions d’un homme d’État. Je parle de M. de Zuylichem, secrétaire des commandements de Monseigneur le prince d’Orange. C’est lui que MM. Heinsius et Balzac ont pris comme pour arbitre de leur fameuse querelle, puisqu’ils lui ont adressé l’un et l’autre leurs doctes dissertations, et qui n’a pas dédaigné de montrer au public l’état qu’il fait de cette comédie par deux épigrammes, l’un français et l’autre latin, qu’il a mis au-devant de l’impression qu’en ont faite les Elzeviers, à Leyden. Je vous les donne ici d’autant plus volontiers que, n’ayant pas l’honneur d’être connu de lui, son témoignage ne peut être suspect, et qu’on n’aura pas lieu de m’accuser de beaucoup de vanité pour en avoir fait parade, puisque toute la gloire qu’il m’y donne doit être attribuée au grand Lope de Vega, que peut-être il ne connaissait pas pour le premier auteur de cette merveille du théâtre.

ACTE I

Scène première

DORANTE, CLITON

DORANTE.

À la fin j’ai quitté la robe pour l’épée :

L’attente où j’ai vécu n’a point été trompée ;

Mon père a consenti que je suive mon choix,

Et j’ai fait banqueroute à ce fatras de lois[1].

Mais puisque nous voici dedans les Tuileries,

Le pays du beau monde et des galanteries,

Dis-moi, me trouves-tu bien fait en cavalier ?

Ne vois-tu rien en moi qui sente l’écolier[2] ?

Comme il est malaisé qu’aux royaumes du code

On apprenne à se faire un visage à la mode,

J’ai lieu d’appréhender...

CLITON.

Ne craignez rien pour vous ;

Vous ferez en une heure ici mille jaloux.

Ce visage et ce port n’ont point l’air de l’école ;

Et jamais comme vous on ne peignit Barthole :

Je prévois du malheur pour beaucoup de maris.

Mais que vous semble encor maintenant de Paris ?

DORANTE.

J’en trouve l’air bien doux, et cette loi bien rude

Qui m’en avait banni sous prétexte d’étude.

Toi, qui sais les moyens de s’y bien divertir,

Ayant eu le bonheur de n’en jamais sortir[3],

Dis-moi comme en ce lieu l’on gouverne les dames.

CLITON.

C’est là le plus beau soin qui vienne aux belles âmes,

Disent les beaux esprits. Mais, sans faire le fin,

Vous avez l’appétit ouvert de bon matin !

D’hier au soir seulement vous êtes dans la ville,

Et vous vous ennuyez déjà d’être inutile !

Votre humeur sans emploi ne peut passer un jour !

Et déjà vous cherchez à pratiquer l’amour !

Je suis auprès de vous en fort bonne posture

De passer pour un homme à donner tablature ;

J’ai la taille d’un maître en ce noble métier,

Et je suis, tout au moins, l’intendant du quartier.

DORANTE.

Ne t’effarouche point : je ne cherche, à vrai dire,

Que quelque connaissance où l’on se plaise à rire,

Qu’on puisse visiter par divertissement,

Où l’on puisse en douceur couler quelque moment.

Pour me connaître mal, tu prends mon sens à gauche.

CLITON.

J’entends, vous n’êtes pas un homme de débauche,

Et tenez celles-là trop indignes de vous

Que le son d’un écu rend traitables à tous :

Aussi que vous cherchiez de ces sages coquettes

Où peuvent tous venants débiter leurs fleurettes[4],

Mais qui ne font l’amour que de babil et d’yeux,

Vous êtes d’encolure à vouloir un peu mieux.

Loin de passer son temps, chacun le perd chez elles ;

Et le jeu, comme on dit, n’en vaut pas les chandelles.

Mais ce serait pour vous un bonheur sans égal

Que ces femmes de bien qui se gouvernent mal,

Et de qui la vertu, quand on leur fait service,

N’est pas incompatible avec un peu de vice.

Vous en verrez ici de toutes les façons.

Ne me demandez point cependant des leçons ;

Ou je me connais mal à voir votre visage,

Ou vous n’en êtes pas à votre apprentissage :

Vos lois ne réglaient pas si bien tous vos desseins

Que vous eussiez toujours un portefeuille aux mains.

DORANTE.

À ne rien déguiser, Cliton, je te confesse

Qu’à Poitiers j’ai vécu comme vit la jeunesse ;

J’étais en ces lieux-là de beaucoup de métiers :

Mais Paris, après tout, est bien loin de Poitiers.

Le climat différent veut une autre méthode :

Ce qu’on admire ailleurs est ici hors de mode ;

La diverse façon de parler et d’agir

Donne aux nouveaux venus souvent de quoi rougir[5].

Chez les provinciaux on prend ce qu’on rencontre ;

Et là, faute de mieux, un sot passe à la montre :

Mais il faut à Paris bien d’autres qualités ;

On ne s’éblouit point de ces fausses clartés ;

Et tant d’honnêtes gens, que l’on y voit ensemble,

Font qu’on est mal reçu, si l’on ne leur ressemble.

CLITON.

Connaissez mieux Paris, puisque vous en parlez.

Paris est un grand lieu plein de marchands mêlés :

L’effet n’y répond pas toujours à l’apparence ;

On s’y laisse duper autant qu’en lieu de France ;

Et, parmi tant d’esprits, plus polis et meilleurs,

Il y croît des badauds autant et plus qu’ailleurs.

Dans la confusion que ce grand monde apporte,

Il y vient de tous lieux des gens de toute sorte ;

Et dans toute la France il est fort peu d’endroits

Dont il n’ait le rebut aussi bien que le choix.

Comme on s’y connaît mal, chacun s’y fait de mise,

Et vaut communément autant comme il se prise :

De bien pires que vous s’y font assez valoir.

Mais, pour venir au point que vous voulez savoir,

Etes-vous libéral ?

DORANTE.

Je ne suis point avare.

CLITON.

C’est un secret d’amour et bien grand et bien rare :

Mais il faut de l’adresse à le bien débiter ;

Autrement, on s’y perd au lieu d’en profiter.

Tel donne à pleines mains qui n’oblige personne :

La façon de donner vaut mieux que ce qu’on donne.

L’un perd exprès au jeu son présent déguisé ;

L’autre oublie un bijou qu’on aurait refusé.

Un lourdaud libéral auprès d’une maîtresse

Semble donner l’aumône alors qu’il fait largesse ;

Et d’un tel contretemps il fait tout ce qu’il fait,

Que, quand il tâche à plaire, il offense en effet.

DORANTE.

Laissons là ces lourdauds contre qui tu déclames,

Et me dis seulement si tu connais ces dames.

CLITON.

Non : cette marchandise est de trop bon aloi ;

Ce n’est point là gibier à des gens comme moi ;

Il est aisé pourtant d’en savoir des nouvelles,

Et bientôt leur cocher m’en dira des plus belles.

DORANTE.

Penses-tu qu’il t’en dise ?

CLITON.

Assez pour en mourir ;

Puisque c’est un cocher, il aime à discourir.

Scène II

DORANTE, CLARICE, LUCRÈCE, ISABELLE

CLARICE, faisant un faux pas, et comme se laissant choir.

Ay !

DORANTE, lui donnant la main.

Ce malheur me rend un favorable office,

Puisqu’il me donne lieu de ce petit service ;

Et c’est pour moi, madame, un bonheur souverain

Que cette occasion de vous donner la main.

CLARICE.

L’occasion ici fort peu vous favorise,

Et ce faible bonheur ne vaut pas qu’on le prise.

DORANTE.

Il est vrai, je le dois tout entier au hasard ;

Mes soins ni vos désirs n’y prennent point de part ;

Et sa douceur, mêlée avec cette amertume

Ne me rend pas le sort plus doux que de coutume,

Puisque enfin ce bonheur, que j’ai si fort prisé,

À mon peu de mérite eût été refusé.

CLARICE.

S’il a perdu sitôt ce qui pouvait vous plaire,

Je veux être à mon tour d’un sentiment contraire,

Et crois qu’on doit trouver plus de félicité

À posséder un bien sans l’avoir mérité.

J’estime plus un don qu’une reconnaissance :

Qui nous donne fait plus que qui nous récompense ;

Et le plus grand bonheur au mérite rendu

Ne fait que nous payer de ce qui nous est dû.

La faveur qu’on mérite est toujours achetée ;

L’heur en croit d’autant plus, moins elle est méritée ;

Et le bien où sans peine elle fait parvenir

Par le mérite à peine aurait pu s’obtenir.

DORANTE.

Aussi ne croyez pas que jamais je prétende

Obtenir par mérite une faveur si grande :

J’en sais mieux le haut prix ; et mon cœur amoureux,

Moins il s’en connaît digne, et plus s’en tient heureux.

On me l’a pu toujours dénier sans injure ;

Et si la recevant ce cœur même en murmure,

Il se plaint du malheur de ses félicités,

Que le hasard lui donne, et non vos volontés.

Un amant a fort peu de quoi se satisfaire

Des faveurs qu’on lui fait sans dessein de les faire :

Comme l’intention seule en forme le prix,

Assez souvent sans elle on les joint au mépris.

Jugez par là quel bien peut recevoir ma flamme

D’une main qu’on me donne en me refusant l’âme.

Je la tiens, je la touche, et je la touche en vain,

Si je ne puis toucher le cœur avec la main.

CLARICE.

Cette flamme, monsieur, est pour moi fort nouvelle,

Puisque j’en viens de voir la première étincelle.

Si votre cœur ainsi s’embrase en un moment,

Le mien ne sut jamais brûler si promptement[6] ;

Mais peut-être, à présent que j’en suis avertie,

Le temps donnera place à plus de sympathie.

Confessez cependant qu’à tort vous murmurez

Du mépris de vos feux, que j’avais ignorés.

Scène III

DORANTE, CLARICE, LUCRÈCE, ISABELLE, CLITON

DORANTE.

C’est l’effet du malheur qui partout m’accompagne.

Depuis que j’ai quitté les guerres d’Allemagne,

C’est-à-dire du moins depuis un an entier,

Je suis et jour et nuit dedans votre quartier ;

Je vous cherche en tous lieux, au bal, aux promenades ;

Vous n’avez que de moi reçu des sérénades ;

Et je n’ai pu trouver que cette occasion

À vous entretenir de mon affection.

CLARICE.

Quoi ! vous avez donc vu l’Allemagne et la guerre ?

DORANTE.

Je m’y suis fait, quatre ans, craindre comme un tonnerre.

CLITON.

Que lui va-t-il conter ?

DORANTE.

Et durant ces quatre ans[7]

Il ne s’est fait combats, ni sièges importants,

Nos armes n’ont jamais remporté de victoire

Où cette main n’ait eu bonne part à la gloire ;

Et même la gazette a souvent divulgué[8]...

CLITON, le tirant par la basque.

Savez-vous bien, monsieur, que vous extravaguez ?

DORANTE.

Tais-toi.

CLITON.

Vous rêvez, dis-je, ou...

DORANTE.

Tais-toi, misérable.

CLITON.

Vous venez de Poitiers, ou je me donne au diable ;

Vous en revîntes hier.

DORANTE, à Cliton.

Te tairas-tu, maraud[9] ?

À Clarice.

Mon nom dans nos succès s’était mis assez haut

Pour faire quelque bruit sans beaucoup d’injustice ;

Et je suivrais encore un si noble exercice,

N’était que, l’autre hiver, faisant ici ma cour,[10]

Je vous vis, et je fus retenu par l’amour.

Attaqué par vos yeux, je leur rendis les armes ;

Je me fis prisonnier de tant d’aimables charmes ;

Je leur livrai mon âme ; et ce cœur généreux

Dès ce premier moment oublia tout pour eux.

Vaincre dans les combats, commander dans l’armée,

De mille exploits fameux enfler ma renommée,

Et tous ces nobles soins qui m’avaient su ravir,

Cédèrent aussitôt à ceux de vous servir.

ISABELLE, à Clarice, tout bas.

Madame, Alcippe vient ; il aura de l’ombrage[11].

CLARICE.

Nous en saurons, monsieur, quelque jour davantage.

Adieu.

DORANTE.

Quoi ! me priver sitôt de tout mon bien ?

CLARICE.

Nous n’avons pas loisir d’un plus long entretien,

Et, malgré la douceur de me voir cajolée,

Il faut que nous fassions seules deux tours d’allée.

DORANTE.

Cependant accordez à mes vœux innocents

La licence d’aimer des charmes si puissants.

CLARICE.

Un cœur qui veut aimer, et qui sait comme on aime,

N’en demande jamais licence qu’à soi-même.

Scène IV

DORANTE, CLITON

DORANTE.

Suis-les, Cliton.

CLITON.

J’en sais ce qu’on en peut savoir.

La langue du cocher a fait tout son devoir[12].

« La plus belle des deux, dit-il, est ma maîtresse ;

Elle loge à la place, et son nom est Lucrèce. »

DORANTE.

Quelle place ?

CLITON.

Royale ; et l’autre y loge aussi.

Il n’en sait pas le nom, mais j’en prendrai souci.

DORANTE.

Ne te mets point, Cliton, en peine de l’apprendre.

Celle qui m’a parlé, celle qui m’a su prendre,

C’est Lucrèce, ce l’est sans aucun contredit ;

Sa beauté m’en assure, et mon cœur me le dit.

CLITON.

Quoique mon sentiment doive respect au vôtre,

La plus belle des deux, je crois que ce soit l’autre.

DORANTE.

Quoi ! celle qui s’est tue et qui, dans nos propos

N’a jamais eu l’esprit de mêler quatre mots ?

CLITON.

Monsieur, quand une femme a le don de se taire[13],

Elle a des qualités au-dessus du vulgaire ;

C’est un effort du ciel qu’on a peine à trouver ;

Sans un petit miracle il ne peut l’achever ;

Et la nature souffre extrême violence

Lorsqu’il en fait d’humeur à garder le silence.

Pour moi, jamais l’amour n’inquiète mes nuits ;

Et, quand le cœur m’en dit, j’en prends par où je puis :

Mais naturellement femme qui se peut taire

A sur moi tel pouvoir et tel droit de me plaire,

Qu’eût-elle en vrai magot tout le corps fagoté,

Je lui voudrais donner le prix de la beauté.

C’est elle assurément qui s’appelle Lucrèce :

Cherchez un autre nom pour l’objet qui vous blesse ;

Ce n’est point là le sien ; celle qui n’a dit mot,

Monsieur, c’est la plus belle, ou je ne suis qu’un sot.

DORANTE.

Je t’en crois, sans jurer, avec tes incartades[14].

Mais voici les plus chers de mes vieux camarades :

Ils semblent étonnés, à voir leur action.

Scène V

DORANTE, ALCIPPE, PHILISTE, CLITON

PHILISTE, à Alcippe.

Quoi, sur l’eau, la musique et la collation ?

ALCIPPE, à Philiste.

Oui, la collation avecque la musique.

PHILISTE, à Alcippe.

Hier au soir ?

ALCIPPE, à Philiste.

Hier au soir.

PHILISTE, à Alcippe.

Et belle ?

ALCIPPE, à Philiste.

Magnifique.

PHILISTE, à Alcippe.

Et par qui ?

ALCIPPE, à Philiste.

C’est de quoi je suis mal éclairci.

DORANTE, les saluant.

Que mon bonheur est grand de vous revoir ici !

ALCIPPE.

Le mien est sans pareil, puisque je vous embrasse.

DORANTE.

J’ai rompu vos discours d’assez mauvaise grâce ;

Vous le pardonnerez à l’aise de vous voir.

PHILISTE.

Avec nous, de tout temps, vous avez tout pouvoir[15].

DORANTE.

Mais de quoi parliez-vous ?

ALCIPPE.

D’une galanterie.

DORANTE.

D’amour ?

ALCIPPE.

Je le présume.

DORANTE.

Achevez, je vous en prie,

Et souffrez qu’à ce mot ma curiosité

Vous demande sa part de cette nouveauté.

ALCIPPE.

On dit qu’on a donné musique à quelque dame.

DORANTE.

Sur l’eau ?

ALCIPPE.

Sur l’eau.

DORANTE.

Souvent l’onde irrite la flamme.

PHILISTE.

Quelquefois.

DORANTE.

Et ce fut hier au soir ?

ALCIPPE.

Hier au soir.

DORANTE.

Dans l’ombre de la nuit le feu se fait mieux voir ;

Le temps était bien pris. Cette dame, elle est belle ?

ALCIPPE.

Aux yeux de bien du monde elle passe pour telle.

DORANTE.

Et la musique ?

ALCIPPE.

Assez pour n’en rien dédaigner.

DORANTE.

Quelque collation a pu l’accompagner ?

ALCIPPE.

On le dit.

DORANTE.

Fort superbe ?

ALCIPPE.

Et fort bien ordonnée.

DORANTE.

Et vous ne savez point celui qui l’a donnée ?

ALCIPPE.

Vous en riez !

DORANTE.

Je ris de vous voir étonné

D’un divertissement que je me suis donné.

ALCIPPE.

Vous ?

DORANTE.

Moi-même.

ALCIPPE.

Et déjà vous avez fait maîtresse ?

DORANTE.

Si je n’en avait fais, j’aurais bien peu d’adresse,

Moi qui depuis un mois suis ici de retour[16].

Il est vrai que je sors fort peu souvent de jour ;

De nuit, incognito, je rends quelques visites.

Ainsi...

CLITON, à Dorante, à l’oreille.

Vous ne savez, monsieur, ce que vous dites.

DORANTE.

Tais-toi ; si jamais plus tu me viens avertir...

CLITON.

J’enrage de me taire, et d’entendre mentir !

PHILISTE, à Alcippe.

Voyez qu’heureusement dedans cette rencontre

Votre rival lui-même à vous-même se montre.

DORANTE, revenant à eux.

Comme à mes chers amis je vous veux tout conter.

J’avais pris cinq bateaux pour mieux tout ajuster[17] ;

Les quatre contenaient quatre chœurs de musique,

Capables de charmer le plus mélancolique.

Au premier, violons ; en l’autre, luths et voix ;

Des flûtes, au troisième ; au dernier, des hautbois,

Qui tour à tour dans l’air poussaient des harmonies

Dont on pouvait nommer les douceurs infinies.

Le cinquième était grand, tapissé tout exprès

De rameaux enlacés pour conserver le frais,

Dont chaque extrémité portait un doux mélange

De bouquets de jasmin, de grenade et d’orange.

Je fis de ce bateau la salle du festin :

Là je menai l’objet qui fait seul mon destin ;

De cinq autres beautés la sienne fut suivie,

Et la collation fut aussitôt servie.

Je ne vous dirai point les différents apprêts,

Le nom de chaque plat, le rang de chaque mets ;

Vous saurez seulement qu’en ce lieu de délices

On servit douze plats, et qu’on fit six services,

Cependant que les eaux, les rochers, et les airs,

Répondaient aux accents de nos quatre concerts.

Après qu’on eut mangé, mille et mille fusées,

S’élançant vers les cieux, ou droites, ou croisées,

Firent un nouveau jour, d’où tant de serpenteaux

D’un déluge de flamme attaquèrent les eaux,

Qu’on crut que, pour leur faire une plus rude guerre,

Tout l’élément du feu tombait du ciel en terre.

Après ce passe-temps, on dansa jusqu’au jour,

Dont le soleil jaloux avança le retour :

S’il eût pris notre avis, sa lumière importune[18]

N’eût pas troublé sitôt ma petite fortune ;

Mais, n’étant pas d’humeur à suivre nos désirs,

Il sépara la troupe, et finit nos plaisirs.

ALCIPPE.

Certes, vous avez grâce à conter ces merveilles ;

Paris, tout grand qu’il est, en voit peu de pareilles.

DORANTE.

J’avais été surpris ; et l’objet de mes vœux

Ne m’avait, tout au plus, donné qu’une heure ou deux.

PHILISTE.

Cependant l’ordre est rare, et la dépense belle.

DORANTE.

Il s’est fallu passer à cette bagatelle :

Alors que le temps presse, on n’a pas à choisir.

ALCIPPE.

Adieu : nous nous verrons avec plus de loisir.

DORANTE.

Faites état de moi.

ALCIPPE, à Philiste, en s’en allant.

Je meurs de jalousie !

PHILISTE, à Alcippe.

Sans raison toutefois votre âme en est saisie ;

Les signes du festin ne s’accordent pas bien.

ALCIPPE, à Philiste.

Le lieu s’accorde, et l’heure : et le reste n’est rien.

Scène VI

DORANTE, CLITON

CLITON.

Monsieur, puis-je à présent parler sans vous déplaire ?

DORANTE.

Je remets à ton choix de parler ou te taire ;

Mais quand tu vois quelqu’un, ne fais plus l’insolent.

CLITON.

Votre ordinaire est-il de rêver en parlant ?

DORANTE.

Où me vois-tu rêver ?

CLITON.

J’appelle rêveries

Ce qu’en d’autres qu’un maître on nomme menteries ;

Je parle avec respect.

DORANTE.

Pauvre esprit !

CLITON.

Je le perds

Quand je vous ois parler de guerre et de concerts.

Vous voyez sans péril nos batailles dernières,

Et faites des festins qui ne vous coûtent guères.

Pourquoi depuis un an vous feindre de retour ?

DORANTE.

J’en montre plus de flamme, et j’en fais mieux ma cour.

CLITON.

Qu’a de propre la guerre à montrer votre flamme ?

DORANTE.

Ô Le beau compliment à charmer une dame,

De lui dire d’abord : « J’apporte à vos beautés

« Un cœur nouveau venu des universités ;

« Si vous avez besoin de lois et de rubriques,

« Je sais le Code entier avec les Authentiques,

« Le Digeste nouveau, le vieux, l’Infortiat,

« Ce qu’en a dit Jason, Balde, Accurse, Alciat ! »

Qu’un si riche discours nous rend considérables !

Qu’on amollit par là de cœurs inexorables !

Qu’un homme à paragraphe est un joli galant !

On s’introduit bien mieux à titre de vaillant :

Tout le secret ne gît qu’en un peu de grimace ;

À mentir à propos, jurer de bonne grâce,

Étaler force mots qu’elles n’entendent pas ;

Faire sonner Lamboy, Jean de Vert, et Galas ;

Nommer quelques châteaux de qui les noms barbares,

Plus ils blessent l’oreille, et plus leur semblent rares ;

Avoir toujours en bouche angles, lignes, fossés,

Vedette, contrescarpe, et travaux avancés :

Sans ordre et sans raison, n’importe, on les étonne ;

On leur fait admirer les bayes qu’on leur donne :

Et tel, à la faveur d’un semblable débit,

Passe pour homme illustre, et se met en crédit.

CLITON.

À qui vous veut ouïr, vous en faites bien croire ;

Mais celle-ci bientôt peut savoir votre histoire.

DORANTE.

J’aurai déjà gagné chez elle quelques accès ;

Et, loin d’en redouter un malheureux succès,

Si jamais un fâcheux nous nuit par sa présence,

Nous pourrons sous ces mots être d’intelligence.

Voilà traiter l’amour, Cliton, et comme il faut.

CLITON.

À vous dire le vrai, je tombe de bien haut.

Mais parlons du festin : Urgande et Mélusine

N’ont jamais sur-le-champ mieux fourni leur cuisine ;

Vous allez au-delà de leurs enchantements :

Vous seriez un grand maître à faire des romans ;

Ayant si bien en main le festin et la guerre,

Vos gens en moins de rien courraient toute la terre,

Et ce serait pour vous des travaux fort légers

Que d’y mêler partout la pompe et les dangers[19].

Ces hautes fictions vous sont bien naturelles.

DORANTE.

J’aime à braver ainsi les conteurs de nouvelles ;

Et sitôt que j’en vois quelqu’un s’imaginer

Que ce qu’il veut m’apprendre a de quoi m’étonner,

Je le sers aussitôt d’un conte imaginaire

Qui l’étonne lui-même, et le force à se taire.

Si tu pouvais savoir quel plaisir on a lors

De leur faire rentrer leurs nouvelles au corps...

CLITON.

Je le juge assez grand ; mais enfin ces pratiques

Vous peuvent engager en de fâcheux intriques.

DORANTE.

Nous nous en tirerons ; mais tous ces vains discours[20]

M’empêchent de chercher l’objet de mes amours ;

Tâchons de le rejoindre, et sache qu’à me suivre

Je t’apprendrai bientôt d’autres façons de vivre.

ACTE II

Scène première

GÉRONTE, CLARICE, ISABELLE

CLARICE.

Je sais qu’il vaut beaucoup étant sorti de vous :

Mais, monsieur, sans le voir, accepter un époux,

Par quelque haut récit qu’on en soit conviée,

C’est grande avidité de se voir mariée :

D’ailleurs, en recevoir visite et compliment[21],

Et lui permettre accès en qualité d’amant,

À moins qu’à vos projets un plein effet réponde,

Ce serait trop donner à discourir au monde.

Trouvez donc un moyen de me le faire voir,

Sans m’exposer au blâme, et manquer au devoir.

GÉRONTE.

Oui, vous avez raison, belle et sage Clarice ;

Ce que vous m’ordonnez est la même justice ;

Et comme c’est à nous à subir votre loi[22],

Je reviens tout à l’heure, et Dorante avec moi.

Je le tiendrai longtemps dessous votre fenêtre,

Afin qu’avec loisir vous puissiez le connaître,

Examiner sa taille, et sa mine, et son air,

Et voir quel est l’époux que je vous veux donner.

Il vint hier de Poitiers, mais il sent peu l’école ;

Et si l’on pouvait croire un père à sa parole,

Quelque écolier qu’il soit, je dirais qu’aujourd’hui

Peu de nos gens de cour sont mieux taillés que lui.

Mais vous en jugerez après la voix publique.

Je cherche à l’arrêter, parce qu’il m’est unique,

Et je brûle surtout de le voir sous vos lois.

CLARICE.

Vous m’honorez beaucoup d’un si glorieux choix.

Je l’attendrai, monsieur, avec impatience ;

Et je l’aime déjà sur cette confiance.

Scène II

ISABELLE, CLARICE

ISABELLE.

Ainsi vous le verrez, et sans vous engager.

CLARICE.

Mais pour le voir ainsi qu’en pourrai-je juger ?

J’en verrai le dehors, la mine, l’apparence ;

Mais du reste, Isabelle, où prendre l’assurance ?

Le dedans paraît mal en ces miroirs flatteurs ;

Les visages souvent sont de doux imposteurs.

Que de défauts d’esprit se couvrent de leurs grâces !

Et que de beaux semblants cachent des âmes basses !

Les yeux en ce grand choix ont la première part[23] ;

Mais leur déférer tout, c’est tout mettre au hasard :

Qui veut vivre en repos ne doit pas leur déplaire ;

Mais sans leur obéir, il doit les satisfaire[24],

En croire leur refus, et non pas leur aveu,

Et sur d’autres conseils laisser naître son feu.

Cette chaîne, qui dure autant que notre vie,

Et qui devrait donner plus de peur que d’envie[25],

Si l’on n’y prend bien garde, attache assez souvent

Le contraire au contraire, et le mort au vivant :

Et pour moi, puisqu’il faut qu’elle me donne un maître,

Avant que l’accepter, je voudrais le connaître,

Mais connaître dans l’âme.

ISABELLE.

Eh bien ! qu’il parle à vous.

CLARICE.

Alcippe le sachant en deviendrait jaloux.

ISABELLE.

Qu’importe qu’il le soit, si vous avez Dorante ?

CLARICE.

Sa perte ne m’est pas encore indifférente ;

Et l’accord de l’hymen entre nous concerté,

Si son père venait, serait exécuté.

Depuis plus de deux ans, il promet et diffère ;

Tantôt c’est maladie, et tantôt quelque affaire ;

Le chemin est mal sûr, ou les jours sont trop courts ;

Et le bonhomme enfin ne peut sortir de Tours.

Je prends tous ces délais pour une résistance,

Et ne suis pas d’humeur à mourir de constance.

Chaque moment d’attente ôte de notre prix,

Et fille qui vieillit tombe dans le mépris :

C’est un nom glorieux qui se garde avec honte ;

Sa défaite est fâcheuse à moins que d’être prompte :

Le temps n’est pas un dieu qu’elle puisse braver,

Et son honneur se perd à le trop conserver.

ISABELLE.

Ainsi vous quitteriez Alcippe pour un autre

De qui l’humeur aurait de quoi plaire à la vôtre[26].

CLARICE.

Oui, je le quitterais ; mais pour ce changement

Il me faudrait en main avoir un autre amant[27],

Savoir qu’il me fût propre, et que son hyménée

Dût bientôt à la sienne unir ma destinée.

Mon humeur sans cela ne s’y résout pas bien,

Car Alcippe, après tout, vaut toujours mieux que rien ;

Son père peut venir, quelque longtemps qu’il tarde.

ISABELLE.

Pour en venir à bout sans que rien s’y hasarde[28],

Lucrèce est votre amie, et peut beaucoup pour vous ;

Elle n’a point d’amant à devenir jaloux[29] :

Qu’elle écrive à Dorante, et lui fasse paraître

Qu’elle veut cette nuit le voir par la fenêtre.

Comme il est jeune encore, on l’y verra voler ;

Et là, sous ce faux nom, vous pourrez lui parler[30],

Sans qu’Alcippe jamais en découvre l’adresse,

Ni que lui-même pense à d’autres qu’à Lucrèce.

CLARICE.

L’invention est belle ; et Lucrèce aisément

Se résoudra pour moi d’écrire un compliment :

J’admire ton adresse à trouver cette ruse[31].

ISABELLE.

Puis-je vous dire encor que, si je ne m’abuse,

Tantôt cet inconnu ne vous déplaisait pas ?

CLARICE.

Ah, bon Dieu ! si Dorante avait autant d’appas,

Que d’Alcippe aisément il obtiendrait la place !

ISABELLE.

Ne parlez point d’Alcippe ; il vient.

CLARICE.

Qu’il m’embarrasse !

Va pour moi chez Lucrèce, et lui dis mon projet,

Et tout ce qu’on peut dire en un pareil sujet[32].

Scène III

CLARICE, ALCIPPE

ALCIPPE.

Ah, Clarice ! ah, Clarice ! inconstante ! volage !

CLARICE.

Aurait-il deviné déjà ce mariage ?

Alcippe, qu’avez-vous ? qui vous fait soupirer ?

ALCIPPE.

Ce que j’ai, déloyale ? eh ! peux-tu l’ignorer[33] ?

Parle à ta conscience, elle devrait t’apprendre...

CLARICE.

Parlez un peu plus bas, mon père va descendre.

ALCIPPE.

Ton père va descendre, âme double et sans foi !

Confesse que tu n’as un père que pour moi.

La nuit, sur la rivière...

CLARICE.

Eh bien ! sur la rivière ?

La nuit ! quoi ? qu’est-ce enfin ?

ALCIPPE.

Oui, la nuit tout entière.

CLARICE.

Après ?

ALCIPPE.

Quoi ! sans rougir ?...

CLARICE.

Rougir ! à quel propos ?

ALCIPPE.

Tu ne meurs pas de honte, entendant ces deux mots !

CLARICE.

Mourir pour les entendre ! et qu’ont-ils de funeste ?

ALCIPPE.

Tu peux donc les ouïr, et demander le reste ?

Ne saurais-tu rougir, si je ne te dis tout ?

CLARICE.

Quoi, tout ?

ALCIPPE.

Tes passe-temps, de l’un à l’autre bout.

CLARICE.

Je meure, en vos discours si je puis rien comprendre.

ALCIPPE.

Quand je te veux parler, ton père va descendre ;

Il t’en souvient alors ; le tour est excellent !

Mais pour passer la nuit auprès de ton galant[34]...

CLARICE.

Alcippe, êtes-vous fou ?

ALCIPPE.

Je n’ai plus lieu de l’être[35],

À présent que le ciel me fait te mieux connaître.

Oui, pour passer la nuit en danses et festin,

Être avec ton galant du soir jusqu’au matin

(Je ne parle que d’hier) tu n’as point lors de père.

CLARICE.

Rêvez-vous ? raillez-vous ? et quel est ce mystère ?

ALCIPPE.

Ce mystère est nouveau, mais non pas fort secret.

Choisis une autre fois un amant plus discret ;

Lui-même, il m’a tout dit.

CLARICE.

Qui, lui-même ?

ALCIPPE.

Dorante.

CLARICE.

Dorante !

ALCIPPE.

Continue, et fais bien l’ignorante.

CLARICE.

Si je le vis jamais, et si je le connoi !...

ALCIPPE.

Ne viens-je pas de voir son père avecque toi ?

Tu passes, infidèle, âme ingrate et légère,

La nuit avec le fils, le jour avec le père !

CLARICE.

Son père, de vieux temps, est grand ami du mien.

ALCIPPE.

Cette vieille amitié faisait votre entretien ?

Tu te sens convaincue, et tu m’oses répondre !

Te faut-il quelque chose encor pour te confondre ?

CLARICE.

Alcippe, si je sais quel visage a le fils...

ALCIPPE.

La nuit était fort noire alors que tu le vis.

Il ne t’a pas donné quatre chœurs de musique,

Une collation superbe et magnifique,

Six services de rang, douze plats à chacun ?

Son entretien alors t’était fort importun ?

Quand ses feux d’artifice éclairaient le rivage,

Tu n’eus pas le loisir de le voir au visage ?

Tu n’as pas avec lui dansé jusques au jour ?

Et tu ne l’as pas vu pour le moins au retour ?

T’en ai-je dit assez ? Rougis, et meurs de honte !

CLARICE.

Je ne rougirai point pour le récit d’un conte.

ALCIPPE.

Quoi ! je suis donc un fourbe, un bizarre, un jaloux ?

CLARICE.

Quelqu’un a pris plaisir à se jouer de vous,

Alcippe, croyez-moi.

ALCIPPE.

Ne cherche point d’excuses,

Je connais tes détours, et devine tes ruses.

Adieu : suis ton Dorante, et l’aime désormais ;

Laisse en repos Alcippe, et n’y pense jamais.

CLARICE.

Écoutez quatre mots.

ALCIPPE.

Ton père va descendre.

CLARICE.

Non ; il ne descend point, et ne peut nous entendre ;

Et j’aurai tout loisir de vous désabuser.

ALCIPPE.

Je ne t’écoute point, à moins que m’épouser,

À moins qu’en attendant le jour du mariage

M’en donner ta parole et deux baisers en gage.

CLARICE.

Pour me justifier vous demandez de moi,

Alcippe ?

ALCIPPE.

Deux baisers, et ta main, et ta foi.

CLARICE.

Que cela ?

ALCIPPE.

Résous-toi, sans plus me faire attendre.

CLARICE.

Je n’ai pas le loisir, mon père va descendre.

Scène IV

ALCIPPE

Va, ris de ma douleur alors que je te perds ;

Par ces indignités romps toi-même mes fers ;

Aide mes feux trompés à se tourner en glace ;

Aide un juste courroux à se mettre en leur place :

Je cours à la vengeance, et porte à ton amant

Le vif et prompt effet de mon ressentiment[36].

S’il est homme de cœur, ce jour même nos armes

Régleront par leur sort tes plaisirs ou tes larmes[37] ;

Et, plutôt que le voir possesseur de mon bien,

Puissé-je dans son sang voir couler tout le mien !

Le voici ce rival que son père t’amène :

Ma vieille amitié cède à ma nouvelle haine ;

Sa vue accroît l’ardeur dont je me sens brûler :

Mais ce n’est pas ici qu’il faut le quereller[38].

Scène V

GÉRONTE, DORANTE, CLITON

GÉRONTE.

Dorante, arrêtons-nous ; le trop de promenade

Me mettrait hors d’haleine, et me ferait malade.

Que l’ordre est rare et beau de ces grands bâtiments !

DORANTE.

Paris semble à mes yeux un pays de romans.

J’y croyais ce matin voir une île enchantée :

Je la laissai déserte, et la trouve habitée ;

Quelque Amphion nouveau, sans l’aide des maçons,

En superbes palais a changé ses buissons.

GÉRONTE.

Paris voit tous les jours de ces métamorphoses :

Dans tout le pré-aux-Clercs tu verras mêmes choses[39],

Et l’univers entier ne peut rien voir d’égal

Aux superbes dehors du palais Cardinal[40].

Toute une ville entière, avec pompe bâtie

Semble d’un vieux fossé par miracle sortie,

Et nous fait présumer, à ses superbes toits,

Que tous ses habitants sont des dieux ou des rois.

Mais changeons de discours. Tu sais combien je t’aime ?

DORANTE.

Je chéris cet honneur bien plus que le jour même.

GÉRONTE.

Comme de mon hymen il n’est sorti que toi,

Et que je te vois prendre un périlleux emploi,

Où l’ardeur pour la gloire à tout oser convie[41],

Et force à tout moment de négliger la vie ;

Avant qu’aucun malheur te puisse être avenu,

Pour te faire marcher un peu plus retenu,

Je te veux marier.

DORANTE, à part.

Ô ma chère Lucrèce !

GÉRONTE.

Je t’ai voulu choisir moi-même une maîtresse,

Honnête, belle, riche[42].

DORANTE.

Ah ! pour la bien choisir,

Mon père, donnez-vous un peu plus de loisir.

GÉRONTE.

Je la connais assez. Clarice est belle et sage

Autant que dans Paris il en soit de son âge ;

Son père de tout temps est mon plus grand ami,

Et l’affaire est conclue.

DORANTE.

Ah ! monsieur, j’en frémi[43] ;

D’un fardeau si pesant accabler ma jeunesse !

GÉRONTE.

Fais ce que je t’ordonne.

DORANTE, à part.

Il faut jouer d’adresse.

Haut.

Quoi ! monsieur, à présent qu’il faut dans les combats

Acquérir quelque nom, et signaler mon bras...

GÉRONTE.

Avant qu’être au hasard qu’un autre bras t’immole,

Je veux dans ma maison avoir qui m’en console ;

Je veux qu’un petit-fils puisse y tenir ton rang[44],

Soutenir ma vieillesse, et réparer mon sang.

En un mot, je le veux.

DORANTE.

Vous êtes inflexible ?

GÉRONTE.

Fais ce que je te dis.

DORANTE.

Mais il est impossible[45] ?

GÉRONTE.

Impossible ! Et comment ?

DORANTE.

Souffrez qu’aux yeux de tous

Pour obtenir pardon j’embrasse vos genoux.

Je suis...

GÉRONTE.

Quoi ?

DORANTE.

Dans Poitiers...

GÉRONTE.

Parle donc, et te lève.

DORANTE.

Je suis donc marié, puisqu’il faut que j’achève.

GÉRONTE.

Sans mon consentement ?

DORANTE.

On m’a violenté.

Vous ferez tout casser par votre autorité ;

Mais nous fûmes tous deux forcés à l’hyménée

Par la fatalité la plus inopinée...

Ah ! si vous le saviez[46] !

GÉRONTE.

Dis, ne me cache rien.

DORANTE.

Elle est de fort bon lieu, mon père ; et pour son bien,

S’il n’est du tout si grand que votre humeur souhaite...

GÉRONTE.

Sachons, à cela près, puisque c’est chose faite :

Elle se nomme ?

DORANTE.

Orphise, et son père, Armédon.

GÉRONTE.

Je n’ai jamais ouï ni l’un ni l’autre nom.

Mais poursuis.

DORANTE.

Je la vis presque à mon arrivée.

Une âme de rocher ne s’en fût pas sauvée,

Tant elle avait d’appas, et tant son œil vainqueur

Par une douce force assujettit mon cœur !

Je cherchai donc chez elle à faire connaissance ;

Et les soins obligeants de ma persévérance

Surent plaire de sorte à cet objet charmant,

Que j’en fus en six mois autant aimé qu’amant.

J’en reçus des faveurs secrètes, mais honnêtes ;

Et j’étendis si loin mes petites conquêtes,

Qu’en son quartier souvent je me coulais sans bruit

Pour causer avec elle une part de la nuit.

Un soir que je venais de monter dans sa chambre,

(Ce fut, s’il m’en souvient, le second de septembre,

Oui, ce fut ce jour-là que je fus attrapé.)

Ce soir même, son père en ville avait soupé ;

Il monte à son retour, il frappe à la porte : elle

Transit, pâlit, rougit, me cache en sa ruelle,

Ouvre enfin, et d’abord (qu’elle eut d’esprit et d’art !)

Elle se jette au cou de ce pauvre vieillard,

Dérobe en l’embrassant son désordre à sa vue :

Il se sied ; il lui dit qu’il veut la voir pourvue ;

Lui propose un parti qu’on lui venait d’offrir.

Jugez combien mon cœur avait lors à souffrir.

Par sa réponse adroite elle sut si bien faire,

Que sans m’inquiéter elle plut à son père.

Ce discours ennuyeux enfin se termina ;

Le bonhomme partait quand ma montre sonna :

Et lui, se retournant vers sa fille étonnée,

« Depuis quand cette montre ? et qui vous l’a donnée ?

« Acaste, mon cousin, me la vient d’envoyer,

« Dit-elle, et veut ici la faire nettoyer,

« N’ayant point d’horlogers au lieu de sa demeure :

« Elle a déjà sonné deux fois en un quart d’heure.

« Donnez-la-moi, dit-il, j’en prendrai mieux le soin. »

Alors pour me la prendre, elle vient en mon coin :

Je la lui donne en main ; mais, voyez ma disgrâce,

Avec mon pistolet le cordon s’embarrasse,

Fait marcher le déclin ; le feu prend, le coup part :

Jugez de notre trouble à ce triste hasard.

Elle tombe par terre ; et moi je la crus morte.

Le père épouvanté gagne aussitôt la porte ;

Il appelle au secours, il crie à l’assassin :

Son fils et deux valets me coupent le chemin.

Furieux de ma perte, et combattant de rage,

Au milieu de tous trois je me faisais passage,

Quand un autre malheur de nouveau me perdit ;

Mon épée en ma main en trois morceaux rompit.

Désarmé, je recule, et rentre ; alors Orphise,

De sa frayeur première aucunement remise,

Sait prendre un temps si juste, en son reste d’effroi,

Qu’elle pousse la porte et s’enferme avec moi.

Soudain nous entassons, pour défenses nouvelles,

Bancs, tables, coffres, lits, et jusqu’aux escabelles ;

Nous nous barricadons, et, dans ce premier feu

Nous croyons gagner tout à différer un peu.

Mais comme à ce rempart l’un et l’autre travaille[47],

D’une chambre voisine on perce la muraille :

Alors, me voyant pris, il fallut composer.

Ici Clarice les voit de sa fenêtre ; et Lucrèce, avec Isabelle, les voit aussi de la sienne.

GÉRONTE.

C’est-à-dire, en français, qu’il fallut l’épouser ?

DORANTE.

Les siens m’avaient trouvé de nuit seul avec elle,

Ils étaient les plus forts, elle me semblait belle,

Le scandale était grand, son honneur se perdait ;

À ne le faire pas ma tête en répondait ;

Ses grands efforts pour moi, son péril, et ses larmes,

À mon cœur amoureux étaient de nouveaux charmes :

Donc, pour sauver ma vie ainsi que son honneur[48],

Et me mettre avec elle au comble du bonheur,

Je changeai d’un seul mot la tempête en bonace,

Et fis ce que tout autre aurait fait en ma place.

Choisissez maintenant de me voir ou mourir,

Ou posséder un bien qu’on ne peut trop chérir.

GÉRONTE.

Non, non, je ne suis pas si mauvais que tu penses,

Et trouve en ton malheur de telles circonstances,

Que mon amour t’excuse ; et mon esprit touché

Te blâme seulement de l’avoir trop caché.

DORANTE.

Le peu de bien qu’elle a me faisait vous le taire.

GÉRONTE.

Je prends peu garde au bien, afin d’être bon père.

Elle est belle, elle est sage, elle sort de bon lieu,

Tu l’aimes, elle t’aime ; il me suffit. Adieu :

Je vais me dégager du père de Clarice.

Scène VI

DORANTE, CLITON

DORANTE.

Que dis-tu de l’histoire et de mon artifice ?

Le bonhomme en tient-il ? m’en suis-je bien tiré ?

Quelque sot en ma place y serait demeuré ;

Il eût perdu le temps à gémir et se plaindre,

Et, malgré son amour, se fût laissé contraindre.

Ô l’utile secret que mentir à propos !

CLITON.

Quoi ? ce que vous disiez n’est pas vrai ?

DORANTE.

Pas deux mots ;

Et tu ne viens d’ouïr qu’un trait de gentillesse

Pour conserver mon âme et mon cœur à Lucrèce.

CLITON.

Quoi ! la montre, l’épée, avec le pistolet...

DORANTE.

Industrie.

CLITON.

Obligez, monsieur, votre valet.

Quand vous voudrez jouer de ces grands coups de maître,

Donnez-lui quelque signe à les pouvoir connaître ;

Quoique bien averti, j’étais dans le panneau.

DORANTE.

Va, n’appréhende pas d’y tomber de nouveau ;

Tu seras de mon cœur l’unique secrétaire,

Et de tous mes secrets le grand dépositaire.

CLITON.

Avec ces qualités j’ose bien espérer

Qu’assez malaisément je pourrai m’en parer.

Mais parlons de vos feux. Certes, cette maîtresse...

Scène VII

DORANTE, CLITON, SABINE

SABINE. Elle lui donne un billet.

Lisez ceci, monsieur.

DORANTE.

D’où vient-il ?

SABINE.

De Lucrèce.

DORANTE, après l’avoir lu.

Dis-lui que j’y viendrai.

Sabine rentre, et Dorante continue.

Doute encore, Cliton,

À laquelle des deux appartient ce beau nom.

Lucrèce sent sa part des feux qu’elle fait naître,

Et me veut cette nuit parler par sa fenêtre.

Dis encor que c’est l’autre, ou que tu n’est qu’un sot

Qu’aurait l’autre à m’écrire, à qui je n’ai dit mot ?

CLITON.

Monsieur, pour ce sujet n’ayons point de querelle ;

Cette nuit, à la voix, vous saurez si c’est elle.

DORANTE.

Coule-toi là-dedans ; et de quelqu’un des siens

Sache subtilement sa famille et ses biens.

Scène VIII

DORANTE, LYCAS

LYCAS, lui présentant un billet.

Monsieur.

DORANTE.

Autre billet.

Il continue, après avoir lu tout bas le billet[49].

J’ignore quelle offense

Peut d’Alcippe avec moi rompre l’intelligence ;

Mais n’importe, dis-lui que j’irai volontiers.

Je te suis.

Lycas rentre, et Dorante continue seul.

Je revins hier au soir de Poitiers,

D’aujourd’hui seulement je produis mon visage,

Et j’ai déjà querelle, amour et mariage.

Pour un commencement ce n’est point mal trouvé.

Vienne encore un procès, et je suis achevé.

Se charge qui voudra d’affaires plus pressantes,

Plus en nombre à la fois et plus embarrassantes,

Je pardonne à qui mieux s’en pourra démêler.

Mais allons voir celui qui m’ose quereller.

ACTE III

Scène première

DORANTE, ALCIPPE, PHILISTE

PHILISTE.

Oui, vous faisiez tous deux en hommes de courage,

Et n’aviez l’un ni l’autre aucun désavantage.

Je rends grâces au ciel de ce qu’il a permis

Que je sois survenu pour vous refaire amis,

Et que, la chose égale, ainsi je vous sépare :

Mon heur en est extrême, et l’aventure rare[50].

DORANTE.

L’aventure est encor bien plus rare pour moi,

Qui lui faisais raison sans avoir su de quoi[51].

Mais, Alcippe, à présent tirez-moi hors de peine.

Quel sujet aviez-vous de colère ou de haine ?

Quelque mauvais rapport m’aurait-il pu noircir ?

Dites, que devant lui je vous puisse éclaircir.

ALCIPPE.

Vous le savez assez.

DORANTE.

Plus je me considère[52],

Moins je découvre en moi ce qui vous peut déplaire.

ALCIPPE.

Eh bien ! puisqu’il vous faut parler clairement,

Depuis plus de deux ans j’aime secrètement ;

Mon affaire est d’accord, et la chose vaut faite :

Mais pour quelque raison nous la tenons secrète.

Cependant à l’objet qui me tient sous la loi,

Et qui sans me trahir ne peut être qu’à moi,

Vous avez donné bal, collation, musique ;

Et vous n’ignorez pas combien cela me pique,

Puisque, pour me jouer un si sensible tour,

Vous m’avez à dessein caché votre retour,

Et n’avez aujourd’hui quitté votre embuscade[53]

Qu’afin de m’en conter l’histoire par bravade.

Ce procédé m’étonne, et j’ai lieu de penser

Que vous n’avez rien fait qu’afin de m’offenser.

DORANTE.

Si vous pouviez encor douter de mon courage,

Je ne vous guérirais ni d’erreur ni d’ombrage,

Et nous nous reverrions, si nous étions rivaux ;

Mais comme vous savez tous deux ce que je vaux,

Écoutez en deux mots l’histoire démêlée :

Celle que, cette nuit, sur l’eau j’ai régalée

N’a pu vous donner lieu de devenir jaloux,

Car elle est mariée, et ne peut être à vous ;

Depuis peu pour affaire elle est ici venue,

Et je ne pense pas qu’elle vous soit connue.

ALCIPPE.

Je suis ravi, Dorante, en cette occasion,

De voir finir sitôt notre division.

DORANTE.

Alcippe, une autre fois donnez moins de croyance

Aux premiers mouvements de votre défiance ;

Jusqu’à mieux savoir tout sachez vous retenir[54],

Et ne commencez plus par où l’on doit finir.

Adieu ; je suis à vous.

Scène II

ALCIPPE, PHILISTE

PHILISTE.

Ce cœur encor soupire ?

ALCIPPE.

Hélas ! je sors d’un mal pour tomber dans un pire.

Cette collation, qui l’aura pu donner ?

À qui puis-je m’en prendre ? et que m’imaginer ?

PHILISTE.

Que l’ardeur de Clarice est égale à vos flammes.

Cette galanterie était pour d’autres dames.

L’erreur de votre page a causé votre ennui ;

S’étant trompé lui-même, il vous trompe après lui.

J’ai tout su de lui-même, et des gens de Lucrèce[55].

Il avait vu chez elle entrer votre maîtresse ;

Mais il n’avait pas vu qu’Hippolyte et Daphné,

Ce jour-là par hasard, chez elle avaient dîné.

Il les en voit sortir, mais à coiffe abattue[56],

Et sans les approcher il suit de rue en rue ;

Aux couleurs, au carrosse, il ne doute rien ;

Tout était à Lucrèce, et le dupe si bien,

Que, prenant ces beautés pour Lucrèce et Clarice,

Il rend à votre amour un très mauvais service.

Il les voit donc aller jusques au bord de l’eau,

Descendre de carrosse, entrer dans un bateau ;

Il voit porter des plats, entend quelque musique,

À ce que l’on m’a dit, assez mélancolique.

Mais cessez d’en avoir l’esprit inquiété,

Car enfin le carrosse avait été prêté :

L’avis se trouve faux ; et ces deux autres belles

Avaient en plein repos passé la nuit chez elles.

ALCIPPE.

Quel malheur est le mien ! Ainsi donc sans sujet

J’ai fait ce grand vacarme à ce charmant objet[57] !

PHILISTE.

Je ferai votre paix. Mais sachez autre chose.

Celui qui de ce trouble est la seconde cause,

Dorante, qui tantôt nous en a tant conté

De son festin superbe et sur l’heure apprêté,

Lui qui, depuis un mois nous cachant sa venue,

La nuit, incognito, visite une inconnue,

Il vint hier de Poitiers, et, sans faire aucun bruit,

Chez lui paisiblement a dormi toute nuit.

ALCIPPE.

Quoi ! Sa collation... ?

PHILISTE.

N’est rien qu’un pur mensonge ;

Ou, quand il l’a donnée, il l’a donnée en songe[58].

ALCIPPE.

Dorante en ce combat si peu prémédité

M’a fait voir trop de cœur pour tant de lâcheté.

La valeur n’apprend point la fourbe en son école ;

Tout homme de courage est homme de parole ;

À des vices si bas il ne peut consentir,

Et fuit plus que la mort la honte de mentir.

Cela n’est point.

PHILISTE.

Dorante, à ce que je présume,

Est vaillant par nature, et menteur par coutume.

Ayez sur ce sujet moins d’incrédulité,

Et vous-même admirez notre simplicité.

À nous laisser duper nous sommes bien novices :

Une collation servie à six services,

Quatre concerts entiers, tant de plats, tant de feux,

Tout cela cependant prêt en une heure ou deux,

Comme si l’appareil d’une telle cuisine

Fût descendu du ciel dedans quelque machine.

Quiconque le peut croire ainsi que vous et moi,

S’il a manque de sens, n’a pas manque de foi.

Pour moi, je voyais bien que tout ce badinage

Répondait assez mal aux remarques du page ;

Mais vous ?

ALCIPPE.

La jalousie aveugle un cœur atteint,

Et, sans examiner, croit tout ce qu’elle craint.

Mais laissons là Dorante avecque son audace ;

Allons trouver Clarice et lui demander grâce :

Elle pouvait tantôt m’entendre sans rougir.

PHILISTE.

Attendez à demain, et me laissez agir ;

Je veux par ce récit vous préparer la voie,

Dissiper sa colère, et lui rendre sa joie.

Ne vous exposez point, pour gagner un moment,

Aux premières chaleurs de son ressentiment.

ALCIPPE.

Si du jour qui s’enfuit la lumière est fidèle,

Je pense l’entrevoir avec son Isabelle.

Je suivrai tes conseils, et fuirai son courroux

Jusqu’à ce qu’elle ait ri de m’avoir vu jaloux.

Scène III

CLARICE, ISABELLE

CLARICE.

Isabelle, il est temps, allons trouver Lucrèce.

ISABELLE.

Il n’est pas encor tard, et rien ne vous en presse.

Vous avez un pouvoir bien grand sur son esprit ;

À peine ai-je parlé, qu’elle a sur l’heure écrit.

CLARICE.

Clarice à la servir ne serait pas moins prompte.

Mais dis, par sa fenêtre as-tu bien vu Géronte ?

Et sais-tu que ce fils qu’il m’avait tant vanté

Est ce même inconnu qui m’en a tant conté ?

ISABELLE.

À Lucrèce avec moi je l’ai fait reconnaître ;

Et sitôt que Géronte a voulu disparaître,

Le voyant resté seul avec un vieux valet[59],

Sabine à nos yeux même a rendu le billet.

Vous parlerez à lui.

CLARICE.

Qu’il est fourbe, Isabelle !

ISABELLE.

Eh bien ! cette pratique est-elle si nouvelle ?

Dorante est-il le seul, qui, de jeune écolier,

Pour être mieux reçu s’érige en cavalier ?

Que j’en sais comme lui qui parlent d’Allemagne !

Et, si l’on veut les croire, ont vu chaque campagne[60],

Sur chaque occasion tranchent des entendus,

Content quelque défaite, et des chevaux perdus ;

Qui, dans une gazette apprenant ce langage,

S’ils sortent de Paris, ne vont qu’à leur village,

Et se donnent ici pour témoins approuvés

De tous ces grands combats qu’ils ont lus ou rêvés.

Il aura cru sans doute, ou je suis fort trompée,

Que les filles de cœur aiment les gens d’épée ;

Et, vous prenant pour telle, il a jugé soudain

Qu’une plume au chapeau vous plaît mieux qu’à la main.

Ainsi donc, pour vous plaire, il a voulu paraître,

Non pas pour ce qu’il est, mais pour ce qu’il veut être,

Et s’est osé promettre un traitement plus doux

Dans la condition qu’il veut prendre pour vous.

CLARICE.

En matière de fourbe il est maître, il y pipe ;

Après m’avoir dupée, il dupe encore Alcippe[61].

Ce malheureux jaloux s’est blessé le cerveau

D’un festin qu’hier au soir il m’a donné sur l’eau.

Juge un peu si la pièce a la moindre apparence.

Alcippe cependant m’accuse d’inconstance,

Me fait une querelle où je ne comprends rien.

J’ai, dit-il, toute nuit souffert son entretien ;

Il me parle de bal, de danse, de musique,

D’une collation superbe et magnifique,

Servie à tant de plats, tant de fois redoublés,

Que j’en ai la cervelle et les esprits troublés.

ISABELLE.

Reconnaissez par là que Dorante vous aime,

Et que dans son amour son adresse est extrême ;

Il aura su qu’Alcippe était bien avec vous[62],

Et pour l’en éloigner il l’a rendu jaloux.

Soudain à cet effort il en a joint un autre ;

Il a fait que son père est venu voir le vôtre.

Un amant peut-il mieux agir en un moment

Que de gagner un père et brouiller l’autre amant ?

Votre père l’agrée, et le sien vous souhaite ;

Il vous aime, il vous plaît, c’est une affaire faite.

CLARICE.

Elle est faite, de vrai, ce qu’elle se fera.

ISABELLE.

Quoi ! votre cœur se change, et désobéira[63] ?

CLARICE.

Tu vas sortir de garde, et perdre tes mesures.

Explique, si tu peux, encor ses impostures :

Il était marié sans que l’on en sût rien ;

Et son père a repris sa parole du mien,

Fort triste de visage et fort confus dans l’âme.

ISABELLE.

Ah, je dis à mon tour : Qu’il est fourbe, madame !

C’est bien aimer la fourbe, et l’avoir bien en main,

Que de prendre plaisir à fourber sans dessein.

Car, pour moi, plus j’y songe, et moins je puis comprendre

Quel fruit auprès de vous il en ose prétendre.

Mais qu’allez-vous donc faire ? et pourquoi lui parler ?

Est-ce à dessein d’en rire, ou de le quereller ?

CLARICE.

Je prendrai du plaisir du moins à le confondre.

ISABELLE.

J’en prendrais davantage à le laisser morfondre.

CLARICE.

Je veux l’entretenir par curiosité[64].

Mais j’entrevois quelqu’un dans cette obscurité,

Et si c’était lui-même, il pourrait me connaître[65] :

Entrons donc chez Lucrèce, allons à sa fenêtre,

Puisque c’est sous son nom que je lui dois parler[66].

Mon jaloux, après tout, sera mon pis-aller.

Si sa mauvaise humeur déjà n’est apaisée,

Sachant ce que je sais, la chose est fort aisée.

Scène IV

DORANTE, CLITON

DORANTE.

Voici l’heure et le lieu que marque le billet.

CLITON.

J’ai su tout ce détail d’un ancien valet.

Son père est de la robe, et n’a qu’elle de fille ;

Je vous ai dit son bien, son âge, et sa famille.

Mais, monsieur, ce serait pour me bien divertir,

Si, comme vous, Lucrèce excellait à mentir.

Le divertissement serait rare, ou je meure ;

Et je voudrais qu’elle eût ce talent pour une heure ;

Qu’elle pût un moment vous piper en votre art,

Rendre conte pour conte, et martre pour renard :

D’un et d’autre côté j’en entendrais de bonnes.

DORANTE.

Le ciel fait cette grâce à fort peu de personnes :

Il y faut promptitude, esprit, mémoire, soins,

Ne se brouiller jamais, et rougir encor moins[67].

Mais la fenêtre s’ouvre, approchons.

Scène V

CLARICE, LUCRÈCE, ISABELLE, à la fenêtre, DORANTE, CLITON, en bas

CLARICE, à Isabelle.

Isabelle,

Durant notre entretien demeure en sentinelle.

ISABELLE.

Lorsque votre vieillard sera prêt à sortir,

Je ne manquerai pas de vous en avertir.

Isabelle descend de la fenêtre, et ne se montre plus.

LUCRÈCE, à Clarice.

Il conte assez au long ton histoire à mon père.

Mais parle sous mon nom, c’est à moi de me taire.

CLARICE.

Êtes-vous là, Dorante ?

DORANTE.

Oui, madame, c’est moi,

Qui veux vivre et mourir sous votre seule loi.

LUCRÈCE, à Clarice.

Sa fleurette pour toi prend encor même style[68].

CLARICE, à Lucrèce.

Il devrait s’épargner cette gêne inutile :

Mais m’aurait-il déjà reconnue à la voix ?

CLITON, à Dorante.

C’est elle ; et je me rends, monsieur, à cette fois.

DORANTE, à Clarice.

Oui, c’est moi qui voudrais effacer de ma vie

Les jours que j’ai vécus sans vous avoir servie.

Que vivre sans vous voir est un sort rigoureux !

C’est ou ne vivre point, ou vivre malheureux ;

C’est une longue mort ; et, pour moi, je confesse

Que pour vivre il faut être esclave de Lucrèce.

CLARICE, à Lucrèce.

Chère amie, il en conte à chacune à son tour.

LUCRÈCE, à Clarice.

Il aime à promener sa fourbe et son amour.

DORANTE.

À vos commandements j’apporte donc ma vie ;

Trop heureux si pour vous elle m’était ravie !

Disposez-en, madame, et me dites en quoi

Vous avez résolu de vous servir de moi.

CLARICE.

Je vous voulais tantôt proposer quelque chose ;

Mais il n’est plus besoin que je vous la propose,

Car elle est impossible.

DORANTE.

Impossible ! ah ! pour vous

Je pourrai tout, madame, en tous lieux, contre tous.

CLARICE.

Jusqu’à vous marier, quand je sais que vous l’êtes.

DORANTE.

Moi, marié ! ce sont pièces qu’on vous a faites ;

Quiconque vous l’a dit s’est voulu divertir.

CLARICE, à Lucrèce.

Est-il un plus grand fourbe ?

LUCRÈCE, à Clarice.

Il ne sait que mentir.

DORANTE.

Je ne le fus jamais ; et, si, par cette voie,

On pense...

CLARICE.

Et vous pensez encor que je vous croie ?

DORANTE.

Que le foudre à vos yeux m’écrase, si je mens[69] !

CLARICE.

Un menteur est toujours prodigue de serments.

DORANTE.

Non, si vous avez eu pour moi quelque pensée

Qui sur ce faux rapport puisse être balancée,

Cessez d’être en balance, et de vous défier

De ce qu’il m’est aisé de vous justifier.

CLARICE, à Lucrèce.

On dirait qu’il est vrai, tant son effronterie

Avec naïveté pousse une menterie.

DORANTE.

Pour vous ôter de doute, agréez que demain

En qualité d’époux je vous donne la main.

CLARICE.

Hé ! vous la donneriez en un jour à deux mille.

DORANTE.

Certes, vous m’allez mettre en crédit par la ville,

Mais en crédit si grand, que j’en crains les jaloux.

CLARICE.

C’est tout ce que mérite un homme tel que vous,

Un homme qui se dit un grand foudre de guerre,

Et n’en a vu qu’à coups d’écritoire ou de verre[70],

Qui vint hier de Poitiers, et conte, à son retour,

Que depuis une année il fait ici sa cour ;

Qui donne toute nuit festin, musique, et danse,

Bien qu’il l’ait dans son lit passée en tout silence ;

Qui se dit marié, puis soudain s’en dédit.

Sa méthode est jolie à se mettre en crédit !

Vous-même apprenez-moi comme il faut qu’on ne nomme.

CLITON, à Dorante.

Si vous vous en tirez, je vous tiens habile homme.

DORANTE, à Cliton.

Ne t’épouvante point, tout vient en sa saison.

À Clarice.

De ces inventions chacune a sa raison ;

Sur toutes quelque jour je vous rendrai contente :

Mais à présent je passe à la plus importante

J’ai donc feint cet hymen (pourquoi désavouer

Ce qui vous forcera vous-même à me louer ?)

Je l’ai feint, et ma feinte à vos mépris m’expose.

Mais si de ces détours vous seule étiez la cause ?

CLARICE.

Moi ?

DORANTE.

Vous. Écoutez-moi. Ne pouvant consentir...

CLITON, à Dorante.

De grâce, dites-moi si vous allez mentir.

DORANTE, à Cliton.

Ah ! je t’arracherai cette langue importune.

À Clarice.

Donc comme à vous servir j’attache ma fortune,

L’amour que j’ai pour vous ne pouvant consentir

Qu’un père à d’autres lois voulût m’assujettir...

CLARICE, à Lucrèce.

Il fait pièce nouvelle, écoutons.

DORANTE.

Cette adresse

A conservé mon âme à la belle Lucrèce ;

Et, par ce mariage, au besoin inventé,

J’ai su rompre celui qu’on m’avait apprêté.

Blâmez-moi de tomber en des fautes si lourdes,

Appelez-moi grand fourbe, et grand donneur de bourdes ;

Mais louez-moi du moins d’aimer si puissamment,

Et joignez à ces noms celui de votre amant.

Je fais par cet hymen banqueroute à tous autres ;

J’évite tous leurs fers pour mourir dans les vôtres ;

Et, libre pour entrer en des liens si doux,

Je me fais marié pour toute autre que vous.

CLARICE.

Votre flamme en naissant a trop de violence,

Et me laisse toujours en juste défiance.

Le moyen que mes yeux eussent de tels appas

Pour qui m’a si peu vue et ne me connaît pas ?

DORANTE.

Je ne vous connais pas ! vous n’avez plus de mère ;

Périandre est le nom de monsieur votre père ;

Il est homme de robe, adroit et retenu ;

Dix mille écus de rente en font le revenu ;

Vous perdîtes un frère aux guerres d’Italie ;

Vous aviez une sœur qui s’appelait Julie.

Vous connais-je à présent ? dites encor que non.

CLARICE, à Lucrèce.

Cousine, il te connaît, et t’en veut tout de bon.

LUCRÈCE, en elle-même.

Plût à Dieu !

CLARICE, à Lucrèce.

Découvrons le fond de l’artifice.

À Dorante.

J’avais voulu tantôt vous parler de Clarice,

Quelqu’un de vos amis m’en est venu prier.

Dites-moi, seriez-vous pour elle à marier ?

DORANTE.

Par cette question n’éprouvez plus ma flamme.

Je vous ai trop fait voir jusqu’au fond de mon âme,

Et vous ne pouvez plus désormais ignorer

Que j’ai feint cet hymen afin de m’en parer.

Je n’ai ni feux ni vœux que pour votre service,

Et ne puis plus avoir que mépris pour Clarice.

CLARICE.

Vous êtes, à vrai dire, un peu bien dégoûté ;

Clarice est de maison, et n’est pas sans beauté :

Si Lucrèce à vos yeux paraît un peu plus belle,

De bien mieux faits que vous se contenteraient d’elle.

DORANTE.

Oui, mais un grand défaut ternit tous ses appas.

CLARICE.

Quel est-il ce défaut ?

DORANTE.

Elle ne me plaît pas ;

Et, plutôt que l’hymen avec elle me lie,

Je serai marié, si l’on veut, en Turquie.

CLARICE.

Aujourd’hui cependant on m’a dit qu’en plein jour

Vous lui seriez la main, et lui parliez d’amour.

DORANTE.

Quelqu’un auprès de vous m’a fait cette imposture.

CLARICE, à Lucrèce.

Écoutez l’imposteur ; c’est hasard s’il n’en jure.

DORANTE.

Que du ciel...

CLARICE, à Lucrèce.

L’ai-je dit ?

DORANTE.

J’éprouve le courroux

Si j’ai parlé, Lucrèce, à personne qu’à vous !

CLARICE.

Je ne puis plus souffrir une telle impudence,

Après ce que j’ai vu moi-même en ma présence :

Vous couchez d’imposture, et vous osez jurer,

Comme si je pouvais vous croire, ou l’endurer !

Adieu : retirez-vous, et croyez, je vous prie,

Que souvent je m’égaie ainsi par raillerie,

Et que, pour me donner des passe-temps si doux,

J’ai donné cette baye à bien d’autres qu’à vous.

Scène VI

DORANTE, CLITON

CLITON.

Eh bien ! vous le voyez, l’histoire est découverte.

DORANTE.

Ah, Cliton ! je me trouve à deux doigts de ma perte.

CLITON.

Vous en avez sans doute un plus heureux succès,

Et vous avez gagné chez elle un grand accès.

Mais je suis fâcheux qui nuis par ma présence,

Et vous fais sous ces mots être d’intelligence.

DORANTE.

Peut-être : qu’en crois-tu ?

CLITON.

Le peut-être est gaillard.

DORANTE.

Penses-tu qu’après tout j’en quitte encor ma part,

Et tienne tout perdu pour un peu de traverse[71] ?

CLITON.

Si jamais cette part tombait dans le commerce,

Et qu’il vous vînt marchand pour ce trésor caché,

Je vous conseillerais d’en faire bon marché.

DORANTE.

Mais pourquoi si peu croire un feu si véritable ?

CLITON.

À chaque bout de champ vous mentez comme un diable.

DORANTE.

Je disais vérité.

CLITON.

Quand un menteur l’a dit,

En passant par sa bouche, elle perd son crédit.

DORANTE.

Il faut donc essayer si par quelque autre bouche

Elle pourra trouver un accueil moins farouche[72].

Allons sur le chevet rêver quelque moyen

D’avoir de l’incrédule un plus doux entretien.

Souvent leur belle humeur suit le cours de la lune ;

Telle rend des mépris qui veut qu’on l’importune,

Et, de quelques effets que les siens soient suivis,

Il sera demain jour, et la nuit porte avis.

ACTE IV

Scène première

DORANTE, CLITON

CLITON.

Mais, monsieur, pensez-vous qu’il soit jour chez Lucrèce ?

Pour sortir si matin elle a trop de paresse.

DORANTE.

On trouve bien souvent plus qu’on ne croit trouver ;

Et ce lieu pour ma flamme est plus propre à rêver :

J’en puis voir sa fenêtre, et de sa chère idée

Mon âme à cet aspect sera mieux possédée.

CLITON.

À propos de rêver, n’avez-vous rien trouvé

Pour servir de remède au désordre arrivé ?

DORANTE.

Je me suis souvenu d’un secret que toi-même

Me donnais hier pour grand, pour rare, pour suprême.

Un amant obtient tout quand il est libéral.

CLITON.

Le secret est fort beau, mais vous l’appliquez mal :

Il ne fait réussir qu’auprès d’une coquette.

DORANTE.

Je sais ce qu’est Lucrèce, elle est sage et discrète ;

À lui faire présent mes efforts seraient vains ;

Elle a le cœur trop bon : mais ses gens ont des mains ;

Et, bien que sur ce point elle les désavoue[73],

Avec un tel secret leur langue se dénoue :

Ils parlent ; et souvent on les daigne écouter.

À tel prix que ce soit, il m’en faut acheter[74].

Si celle-ci venait qui m’a rendu sa lettre,

Après ce qu’elle a fait j’ose tout m’en promettre ;

Et ce sera hasard, si, sans beaucoup d’effort

Je ne trouve moyen de lui payer le port.

CLITON.

Certes, vous dites vrai, j’en juge par moi-même :

Ce n’est point mon humeur de refuser qui m’aime ;

Et comme c’est m’aimer que me faire présent,

Je suis toujours alors d’un esprit complaisant.

DORANTE.

Il est beaucoup d’humeurs pareilles à la tienne.

CLITON.

Mais, monsieur, attendant que Sabine survienne,

Et que sur son esprit vos dons fassent vertu,

Il court quelque bruit sourd qu’Alcippe s’est battu.

DORANTE.

Contre qui ?

CLITON.

L’on ne sait, mais ce confus murmure[75]

D’un air pareil au vôtre à peu près le figure ;

Et, si de tout le jour je vous avais quitté,

Je vous soupçonnerais de cette nouveauté.

DORANTE.

Tu ne me quittas point pour entrer chez Lucrèce ?

CLITON.

Ah ! monsieur, m’auriez-vous joué ce tour d’adresse ?

DORANTE.

Nous nous battîmes hier, et j’avais fait serment

De ne parler jamais de cet événement ;

Mais à toi, de mon cœur l’unique secrétaire,

À toi, de mes secrets le grand dépositaire,

Je ne cèlerai rien, puisque je l’ai promis.

Depuis cinq ou six mois nous étions ennemis :

Il passa par Poitiers, où nous prîmes querelle ;

Et comme on nous fit lors une paix telle quelle,

Nous sûmes l’un à l’autre en secret protester

Qu’à la première vue il en faudrait tâter.

Hier nous nous rencontrons ; cette ardeur se réveille,

Fait de notre embrassade un appel à l’oreille ;

Je me défais de toi, j’y cours, je le rejoins,

Nous vidons sur le pré l’affaire sans témoins ;

Et, le perçant à jour de deux coups d’estocade,

Je le mets hors d’état d’être jamais malade :

Il tombe dans son sang.

CLITON.

À ce compte il est mort ?

DORANTE.

Je le laissai pour tel.

CLITON.

Certes, je plains son sort :

Il était honnête homme ; et le ciel ne déploie...

Scène II

DORANTE, ALCIPPE, CLITON

ALCIPPE.

Je te veux, cher ami, faire part de ma joie.

Je suis heureux ; mon père...

DORANTE.

Eh bien ?

ALCIPPE.

Vient d’arriver.

CLITON, à Dorante.

Cette place pour vous est commode à rêver.

DORANTE.

Ta joie est peu commune, et pour revoir un père

Un homme tel que nous ne se réjouit guère.

ALCIPPE.

Un esprit que la joie entièrement saisit

Présume qu’on l’entend au moindre mot qu’il dit[76].

Sache donc que je touche à l’heureuse journée

Qui doit avec Clarice unir ma destinée :

On attendait mon père afin de tout signer.

DORANTE.

C’est ce que mon esprit ne pouvait deviner ;

Mais je m’en réjouis. Tu vas entrer chez elle ?

ALCIPPE.

Oui, je lui vais porter cette heureuse nouvelle ;

Et je t’en ai voulu faire part en passant.

DORANTE.

Tu t’acquiers d’autant plus un cœur reconnaissant.

Enfin donc ton amour ne craint plus de disgrâce ?

ALCIPPE.

Cependant qu’au logis mon père se délasse,

J’ai voulu par devoir prendre l’heure du sien.

CLITON, à Dorante.

Les gens que vous tuez se portent assez bien.

ALCIPPE.

Je n’ai de part ni d’autre aucune défiance :

Excuse d’un amant la juste impatience :

Adieu.

DORANTE.

Le ciel te donne un hymen sans souci !

Scène II

DORANTE, CLITON

CLITON.

Il est mort ! Quoi ! monsieur, vous m’en donnez aussi,

À moi, de votre cœur l’unique secrétaire,

À moi, de vos secrets le grand dépositaire !

Avec ces qualités j’avais lieu d’espérer

Qu’assez malaisément je pourrais m’en parer.

DORANTE.

Quoi ! mon combat te semble un conte imaginaire ?

CLITON.

Je croirai tout, monsieur, pour ne vous pas déplaire ;

Mais vous en contez tant, à toute heure, en tous lieux,

Qu’il faut bien de l’esprit avec vous et bons yeux.

Maure, juif, ou chrétien, vous n’épargnez personne.

DORANTE.

Alcippe te surprend ! sa guérison t’étonne !

L’état où je le mis était fort périlleux ;

Mais il est à présent des secrets merveilleux :

Ne t’a-t-on point parlé d’une source de vie

Que nomment nos guerriers poudre de sympathie ?

On en voit tous les jours des effets étonnants.

CLITON.

Encor ne sont-ils pas du tout si surprenants ;

Et je n’ai point appris qu’elle eût tant d’efficace,

Qu’un homme que pour mort on laisse sur la place,

Qu’on a de deux grands coups percé de part en part,

Soit dès le lendemain si frais et si gaillard.

DORANTE.

La poudre que tu dis n’est que de la commune ;

On n’en fait plus de cas : mais, Cliton, j’en sais une

Qui rappelle sitôt des portes du trépas,

Qu’en moins d’un tournemain on s’en souvient pas[77] ;

Quiconque la sait faire a de grands avantages.

CLITON.

Donnez-m’en le secret, et je vous sers sans gages.

DORANTE.

Je te le donnerais, et tu serais heureux ;

Mais le secret consiste en quelques mots hébreux,

Qui tous à prononcer sont si fort difficiles,

Que ce seraient pour toi des trésors inutiles.

CLITON.

Vous savez donc l’hébreu ?

DORANTE.

L’hébreu ? parfaitement :

J’ai dix langues, Cliton, à mon commandement.

CLITON.

Vous auriez bien besoin de dix des mieux nourries[78],

Pour fournir tour à tour à tant de menteries ;

Vous les hachez menu comme chair à pâtés.

Vous avez tout le corps bien plein de vérités,

Il n’en sort jamais une.

DORANTE.

Ah ! cervelle ignorante !